Роды подзолистых почв.

Роды подзолистого типа почв выделяют по особенностям профиля, которые обусловлены местными условиями почвообразования (карбонатность пород, механический состав, состав питающих вод): обычные, иллювиально-гумусовые, иллювиально-железистые, остаточно-карбонатные.

Обычные. Развиваются на любых породах. Строение профиля обычных подзолистых, дерново-подзолистых и болотно-подзолистых почв приведено при описании подтипов соответствующих почв.

Иллювиально-гумусовые. Образуются на легких (пески-супеси) породах. Верхняя часть иллювиального горизонта окрашена в коричневые или кофейные тона, а иногда и черного цвета от находящихся в нем органических веществ. Такие почвы формируются в условиях временного избыточного увлажнения поверхностными или грунтовыми водами. Встречаются небольшими участками в нижних частях склонов, на границе сфагновых болот или в замкнутых западинах водораздельных равнин. Иллювиальный горизонт содержит до 2% гумуса, обогащен азотом, подвижными формами алюминия и имеет высо-

кую гидролитическую кислотность.

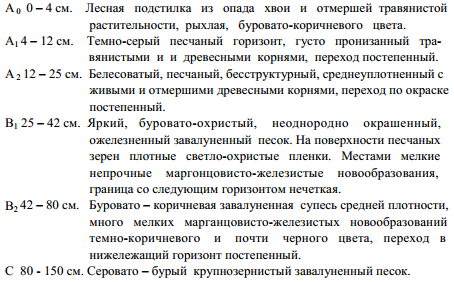

Профиль рассматриваемых почв подзолистого типа можно рассмотреть на примере болотно-сильноподзолистой иллювиально-гумусовой песчаной почвы, которая имеет следующее морфологическое строение (разрез заложен на сенокосном угодье колхоза «Северный колхозник» Верховажского района в 300 м севернее д. Безымянная. Растительная ассоциация – разнотравно-злаково-осоковая):

Для этих почв характерна четкая дифференциация профиля по генетическим горизонтам. Резкое перераспределение в профиле гумуса, связанное с процессами его вымывания из верхней части профиля и вторичным накоплением в иллювиальном горизонте, является главным диагностическим признаком данных почв

Иллювиально - железистые. Приурочены к песчаным почвам, подстилаемым суглинками или содержащим глинистые прослойки. Встречаются в западных районах области на равнинных и слабоповышенных участках, а также на пологих склонах холмов. Нисходящий ток воды способствует процессам оподзоливания, а водоупорные горизонты вызывают образование над ними ярко-охристых горизонтов, что обусловлено накоплением гидроокислов железа, содержание органического вещества незначительное. Профиль почв всегда дифференцирован по илу и физической глине с максимумом тонкодисперсных фракций в горизонте В и минимумом в горизонте А2.

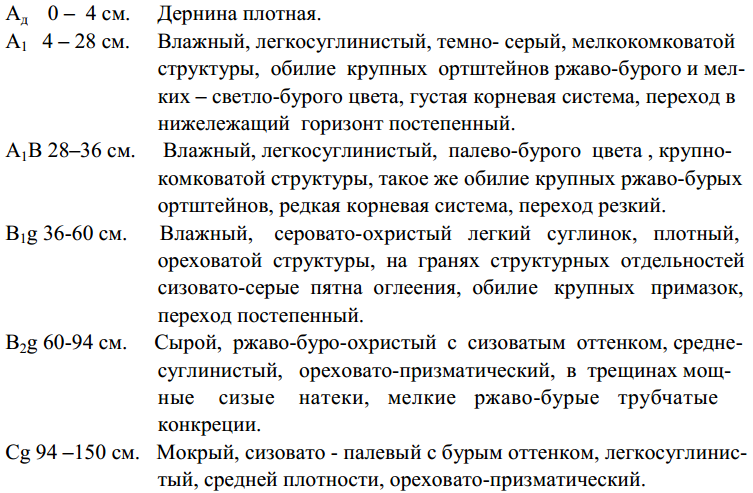

Морфологическое строение подзолистых иллювиально - железистых почв представлено разрезом на песках водно-ледникового происхождения под редким сосновым лесом, в наземном покрове лишайниково - разнотравная растительность с вереском и брусникой. Верховажский район, колхоз «Верховье», 500 м западнее д. Сметанино:

Почвы этой группы, так же, как и все подзолистые почвы, отличают кислая реакция, максимум гумуса в перегнойном горизонте и резкое уменьшение его с глубиной.

Остаточно-карбонатные. Формируются на сильновыщелоченных карбонатных породах или на породах, содержащих в исходном состоянии определенное количество карбонатов. В большинстве случаев они формируются на рыхлых супесчаных и песчаных отложениях, содержащих обломки известняка в виде хряща, гальки, валунов. Вскипают от соляной кислоты в нижней части горизонта В (чаще в горизонте С). В перегнойном горизонте этих почв содержится значительное количество (до 7-8%) гумуса. В его составе преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием и полуторными окислами. Реакция сильнокислая (чаще среднекислая) в верхней части профиля (рНсол около 4,6 –5,0) и нейтральная или слабощелочная в нижних горизонтах (рНсол 6,5 – 7,5).

Почвы высоко насыщены основаниями, даже в верхних горизонтах степень насыщенности основаниями достигает 80%.

Распространены в центральных и западных районах области. Профиль дерново-подзолистых остаточно-карбонатных почв хорошо дифференцирован и имеет следующее морфологическое строение.

Для морфологической характеристики дерново-подзолистых остаточно-карбонатных почв приводим описание разреза, заложенного на пашне совхоза «Труженик» Кирилловского района в 200 м восточнее д. Благовещенье.

Дерновые почвы

На территории области встречаются два подтипа дерновых почв – типичные, а на слабодренированных элементах рельефа, которые характеризуются временным застоем атмосферных вод – болотно-дерновые.

Подтип дерновых (типичных) почв. Дерновые почвы образуются под чистыми ассоциациями луговой травянистой растительности на любых породах, а под травянистыми лесами – на карбонатных породах.

Ниже приводится морфологическое описание разреза, заложенного на естественном сенокосе совхоза Дубровка Чагодощенского района, в 300 м севернее д. Сысоево. Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

Дерновые почвы характеризуются высоким содержанием гумуса (8 –12%), большой емкостью поглощения (30 – 40 мг-экв.), высокой насыщенностью основаниями, нейтральной реакцией почвенного раствора.

Подтип болотно-дерновых почв. Формируется в условиях повышенного увлажнения на территориях, сложенных карбонатными материнскими породами. Повышенное увлажнение обусловливает наличие в профиле ясных признаков переувлажнения в виде торфянистого и глеевого горизонтов. Высокое содержание кальция в почвообразующих породах и грунтовых водах препятствует проявлению процесса подзолообразования и способствует формированию относительно мощного гумусово-аккумулятивного горизонта, верхняя часть которого оторфована. Особенно интенсивно процесс заболачивания протекает на тяжелых породах, отличающихся плохой водопроницаемостью. Торфянистый горизонт высокой степени разложения и слабой кислотности, так как формируется под воздействием жестких грунтовых вод.

Вследствие близкого залегания грунтовых вод имеют неблагоприятный водно-воздушный режим. Болотно-дерновые почвы обладают высоким потенциальным плодородием, но нуждаются в регулировании водно-воздушного режима.

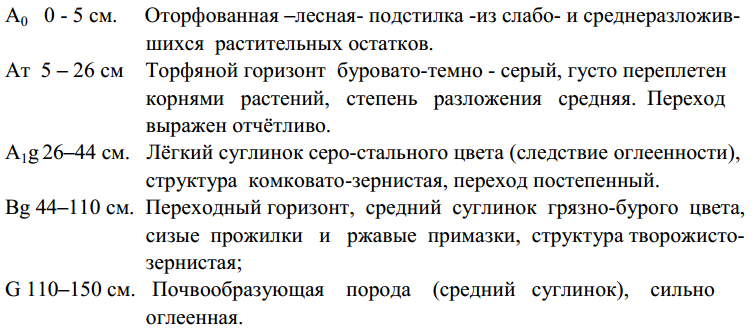

Ниже приводится морфологическое описание разреза дерново-болотной торфянисто-глеевой почвы на бескарбонатном среднем суглинке. Разрез заложен в осиново-березовом лесу в 450 м северо-западнее д. Ботаново свх. «Междуреченский».

Болотно – дерновые почвы высокогумусны, содержат до 10 % гумуса в горизонте А1; в составе гумуса преобладает фракция гуминовых кислот.

Верхние горизонты имеют слабокислую или нейтральную реакцию. Степень насыщенности основаниями 70-90 %. Содержание подвижных соединений азота, фосфора и калия достаточно высокое. В оглеенных горизонтах – повышенное содержание закисных форм железа.