Морфологическое строение и свойства почв

Подзолистые почвы

Подтип - подзолистые (типичные) почвы. Формируются под хвойными

лесами с моховым или мохово-кустарничковым и лишайниковым напочвенным

растительным покровом.

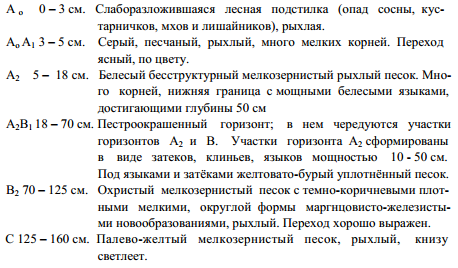

Профиль подзолистых почв иллюстрирует разрез, заложенный в сосно-

вом лесу Усть-Кубенского района, в 450 м западнее д. Бережное (надпойменная

терраса р. Уфтюга, совхоз «Герой»):

Характерной особенностью подтипа является отсутствие или малая (не более 3 см) мощность гумусового горизонта. Реакция элювиальных горизонтов подзолистых почв сильнокислая или кислая (рН КСI3,0 – 4,0). Содержание гумуса до 1 %, насыщенность основаниями – 20 – 30 %.

Подтип - дерново-подзолистые почвы. Формируются под хвойно-мелколиственными, мохово-травянистыми и травянистыми лесами.

Присутствие в лесах лиственных пород и травянистой растительности, имеющих повышенную зольность по сравнению с хвойными породами и мхами, благоприятствует закреплению части гумусовых веществ в верхнем горизонте и формированию в верхней части профиля под подстилкой четко выраженного перегнойно-аккумулятивного горизонта (А1), образованного в результате дернового процесса. Однако для полной нейтрализации образующихся при разложении растительных остатков кислот оснований не хватает, и поэтому здесь протекает и подзолистый процесс.

В качестве примера может служить профиль дерново-среднеподзолистой глееватой почвы на бескарбонатной морене. Разрез заложен в сосново-елово-берёзовом лесу Великоустюгского района в 70 м от трассы газопровода СРТО-Торжок, ПК 492.

Сочетание подзолистого и дернового процессов почвообразования приводит к формированию дерново-подзолистых почв, которые составляют основной фон почвенного покрова Вологодской области.

По строению профиля они близки к подзолистым, но лесная подстилка тоньше и плотнее, а ниже залегает гумусовый горизонт мощностью более 3 см.

Дерново-подзолистые почвы по всему профилю имеют сильнокислую или кислую реакцию. Содержание гумуса небольшое, с максимумом в гор. А1(2-5%) и резким снижением в гор. А2 до десятых долей процента (0,2-0,5%). В составе гумуса фульвокислоты преобладают над гуминовыми.

По распределению илистой фракции профиль дерново-подзолистой почвы, как и типично-подзолистых, четко дифференцирован по элювиально-иллювиальному типу: подзолистый горизонт резко обеднен, а в иллювиальном горизонте содержание ила значительно возрастает. Максимум кремнезема приурочен к подзолистому горизонту.

Емкость поглощения дерново-подзолистых почв изменяется по профилю в соответствии с распределением гумуса и ила. Она минимальна в подзолистом горизонте и увеличивается в гумусовом и иллювиальном горизонтах. Поглощающий комплекс не насыщен основаниями, в составе поглощенных катионов присутствуют водород и алюминий.

Свойства дерново-подзолистых почв значительно варьируют в зависимости от механического, химического, минералогического состава почвообразующих пород. Например, дерново-подзолистые почвы, сформированные на карбонатной морене, отличаются от обычных дерново-подзолистых почв заметным уменьшением кислотности в нижней части профиля и выделяются в качестве рода «остаточно-карбонатных» почв.

По степени выраженности подзолистого процесса (мощности оподзоленного горизонта) дерново-подзолистые почвы делятся на слабо-, средне-, и дерново-сильноподзолистые.

Подтип - болотно-подзолистые почвы. Распространены среди типичных и дерново-подзолистых почв на слабодренированных территориях, занимая плоские равнины и неглубокие понижения, для которых характерен временный застой поверхностных вод или относительно высокий уровень залегания мягких грунтовых вод. Формируются почвы под заболоченными хвойными или смешанными лесами с мохо-травяным покровом или влажными послелесными лугами. Относительно устойчивое сезонное переувлажнение почвенного профиля приводит к оторфовыванию дернины или лесной подстилки, накоплению торфа и вызывает развитие в нем процессов оглеения, что обуславливает наличие ржаво-охристых примазок, сизых оглеенных прожилок, пятен и обособленных глеевых горизонтов в сочетании с отчетливой оподзоленностью почв. В случае возрастания избыточного увлажнения они могут превращаться в болотные почвы.

Эти почвы характерны отсутствием гумусного горизонта, который заменен торфянистым горизонтом мощностью до 30 см. В естественном состоянии Болотно-подзолистые почвы используются как сенокосы. В полеводстве их можно использовать только после осушения. Болотно-подзолистые почвы имеют высокую кислотность, что затрудняет их освоение.

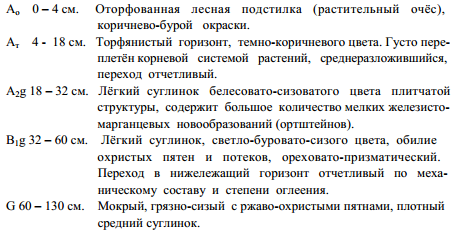

Ниже приводится морфологическое описание болотно-подзолистой почвы. Разрез заложен на разнотравно-осоковом лугу в 600 м юго-западнее д. Тимохино. Совхоз «Дружба» Бабаевского района

Отличительными особенностями болотно-подзолистых почв являются очень высокая обменная кислотность органогенного горизонта (рН сол 3,1 –4,5), несколько снижающаяся с глубиной, очень слабая насыщенность основаниями (10 – 30%), накопление в оглеенных горизонтах подвижных форм железа и алюминия.

Очень часто болотно-подзолистые почвы приурочены к чернично-зеленомошным, долгомошным и сфагновым соснякам и березнякам с участием болотных кустарничков (багульник, вереск, голубика, клюква). Ввиду того что межхолмовые понижения, как правило, переувлажнены из - за близкого залегания почвенно-грунтовых вод и наличия водоупора, а порой и просто в результате плохой фильтрационной способности слоистых песчано-суглинистых отложений, здесь развиваются болотно-подзолистые иллювиально-гумусовые и иллювиально-железистые почвы.

По степени выраженности подзолистого процесса (мощности оподзоленного горизонта) болотно-подзолистые почвы делятся на болотно- слабо-, средне-, и сильноподзолистые.