- •Введение

- •1. Краткий исторический обзор развития деревянных и пластмассовых конструкций

- •2. Свойства дерева как конструКционнОго материала

- •2.1. Марки и сорта фанеры, применяемые в строительстве

- •2.2. Полимеры и пластмассы как конструктивный материал

- •3. Расчет деревянных конструкций по методу предельных состояний

- •3.1. Применение строительных деревянных и пластмассовых конструкций в зданиях

- •3.2. Принцип расчета деревянных конструкций по предельным состояниям

- •3.3. Влияние пороков на работу элементов деревянных конструкций

- •3.4. Расчет элементов деревянных и пластмассовых конструкций цельного сечения

- •3.5. Расчет элементов конструкций из пластмасс

- •3.6. Подрезки у опор изгибаемых элементов

- •3.7. Расчет элементов, работающих на сложное сопротивление

- •3.8. Составные стержни на податливых связях

- •3.8.1. Расчет на поперечный изгиб

- •3.8.2. Расчет на продольный изгиб

- •3.9. Расчет изгибаемых элементов на устойчивость плоской формы деформирования

- •4. Соединение элементов деревянных конструкций

- •4.1. Смятие древесины

- •4.2. Сдвиг в элементах соединений

- •4.3. Сопряжения на нагелях

- •4.3.1. Расстановка нагелей

- •4.3.2. Определение расчетной несущей способности одного среза нагеля

- •4.3.3. Особенности работы гвоздей

- •4.3.4. Пластинчатые нагели

- •4.3.5. Соединения на растянутых связях

- •4.3.6. Аварийные связи

- •5. Соединения на клею

- •5.1. Виды и свойства клеев для деревянных конструкций

- •5.2. Технологичность клееных деревянных конструкций

- •5.3. Конструирование соединений на клеях

- •5.4. Клеестальные шайбы

- •6. Соединение элементов конструкций из пластмасс

- •7. Основы проектирования деревянных конструкций зданий с соблюдением требований индустриальности и экономичности

- •8. Сплошные плоские деревянные конструкции

- •8.1. Схема расчета настилов

- •8.2. Прогоны

- •9. Составные балки

- •9.1. Дощатоклееные балки

- •9.1.1. Схема расчета дощатоклееных балок

- •9.1.2. Армированные дощатоклееные балки

- •9.2. Клеефанерные балки

- •9.3. Клеефанерные балки с волнистой стенкой

- •10. Сквозные плоские несущие конструкции

- •10.1. Проверка сечений элементов фермы

- •10.2. Сегментные клееные фермы

- •10.2.1. Схема конструктивного расчета фермы

- •10.2.2. Сборка и монтаж ферм

- •10.3. Многоугольные брусчатые фермы

- •10.3.1. Схема конструктивного расчета многоугольной фермы

- •10.3.2. Сборка и монтаж ферм

- •10.4. Крупнопанельные фермы с прямолинейным верхним поясом

- •10.4.1. Расчет ферм

- •10.5. Треугольные фермы

- •10.5.1. Схема расчета треугольных ферм

- •11. Деревянные стойки

- •11.1 Клееные стойки

- •11.2. Расчет стоек

- •11.2.1 Расчет решетчатых стоек

- •11.3. Узлы стоек

- •12. Распорные сплошные конструкции–арки

- •12.1. Схема конструктивного расчета сплошных арок

- •12.2. Трехшарнирные арки из балок на пластинчатых нагелях (Деревягина)

- •13. Проектирование клееных рам

- •13.1. Расчет и конструирование клееных рам. Определение расчетных усилий в сечениях рам

- •13.2. Расчет рам с криволинейными участками

- •13.3. Расчет рам из прямолинейных элементов с зубчатым соединением стоек и ригеля

- •13.4. Расчет рам из прямолинейных элементов с нагельным соединениемв карнизном узле

- •13.5. Расчет рам из прямолинейных ригелей, стоек и подкосов,упирающихся в фундамент

- •13.6. Расчет рам на устойчивость плоской формы деформирования

- •14. Пространственное крепление плоских несущих конструкций покрытий

- •14.1. Геометрические схемы связей жесткости

- •15. Технико-экономические показатели несущей конструкции

- •16. Пространственные деревянные конструкции в покрытиях

- •16.1. Кружально - сетчатые своды

- •17. Ребристые складки, своды-оболочки, купола

- •17.1. Своды-оболочки

- •17.2. Купольные покрытия

- •17.3. Купол из сомкнутых сводов

- •17.4. Кружально-сетчатые купола

- •17.5. Структурные конструкции

- •17.6. Пневматические строительные конструкции

- •17.7. Расчет пневматических конструкций

- •18. Изготовление деревянных конструкций и стройдеталей в строительной промышленности

- •18.1. Инструменты и станки, применяемые при деревообработке

- •18.2. Лесопильное производство

- •18.3. Склады пиломатериалов

- •18.4. Сушка древесины

- •18.5. Контроль за состоянием древесины во время сушки

- •18.6. Эксплуатация и обследование дк

- •19. Производство клееных деревянных конструкций

- •19.1. Техника безопасности в производстве деревянных конструкций

- •20. Основы эксплуатации деревянных конструкций

- •20.1. Усиление деревянных конструкций

- •21. Технико-экономическая оценка конструкций из дерева и пластмасс

- •21.1. Выбор вариантов конструктивных решений

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Малыхина Валентина Степановна

- •308012, Г.Белгород, ул. Костюкова,46

3.3. Влияние пороков на работу элементов деревянных конструкций

Нормативные сопротивления древесины вычисляются по результатам испытания чистой древесины. На практике в элементах конструкций неизбежно присутствуют пороки древесины, оказывающие влияние на прочность элементов.

Сучки – образуют отверстия, уменьшают эффективную площадь поперечного сечения, создают концентрации напряжений. Существенно уменьшают прочность при растяжении.

Наклон волокон (косослой) – увеличивает напряжения, направленные поперек волокон, а в этом направлении прочность древесины в 20 – 25 раз меньше, чем вдоль волокон. Косослой в большей мере влияет на прочность при растяжении, чем при сжатии.

Трещины – опасны при работе древесины на скалывание.

Влияние пороков снижает прочность элементов по сравнению с чистой древесиной при растяжении примерно в 2,8 раза, при сжатии – в 1,5 раза.

В гнутых

деревянных элементах, например в арках,

рамах, верхних поясах сегментных ферм,

возникают напряжения от гнутья, которые

снижают несущую способность элемента.

Снижение это учитывается коэффициентом

![]() (п. 6.30, [11] ).

(п. 6.30, [11] ).

При проектировании клееных конструкций надо указывать вид применяемого клея в зависимости от условий эксплуатации. В основном при склеивании древесины применяются фенольный, резорциновый, фенольно-резорциновый, карбамидно-меламиновый, карбамидный клеи. При склеивании древесины с металлом применяются эпоксидный, фенольный клеи [табл.2, 11].

3.4. Расчет элементов деревянных и пластмассовых конструкций цельного сечения

Элементы деревянных и пластмассовых конструкций рассчитывают на растяжение, сжатие, изгиб, растяжение или сжатие с изгибом (сложное напряженное состояние), смятие и скалывание от действия усилий N, Q, M.

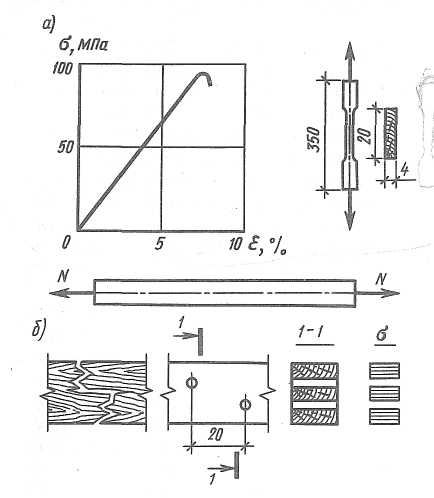

На растяжение работают нижние пояса ферм, затяжки арок и стержни других сквозных конструкций (рис. 3.1).

Проверка прочности центрально-растянутых элементов производится по формуле

![]() (3.35)

(3.35)

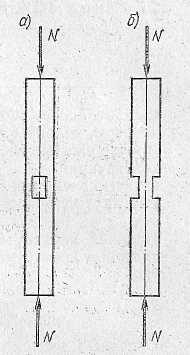

где N – расчетное продольное усилие, кН; 10 – коэффициент, учитывающий соотношение единиц (1 кН/см2=10 МПа). Площадь Fнт=Fбр–Fосл – расчетная площадь нетто наиболее ослабленного сечения (от отверстий, врезок, врубок). Ослабления считаются совмещенными в одном сечении при расположении их на участке длиной не более 20 см (рис. 3.2). При несимметричном ослаблении относительно центра тяжести поперечного сечения элемента, его рассчитывают как внецентренно растянутый.

Рис.

3.1.

Растянутый

элемент:

а

)–график

деформаций и образец; б)

–

схемы работы, разрушение и

эпюра напряжений

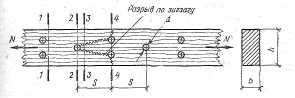

Рис. 3.2. Центральное растяжение элемента

Коэффициент условий работы mp=0,8 учитывает снижение расчетного сопротивления материала, вызванное концентрацией напряжений в ослабленных сечениях. Прочность растянутых деревянных элементов снижается.

Растянутые элементы должны проектироваться из древесины не ниже второго сорта по качеству. Ввиду низкой прочности древесины на растяжение поперек волокон, конструкции или соединения проектируют на работу материала вдоль волокон.

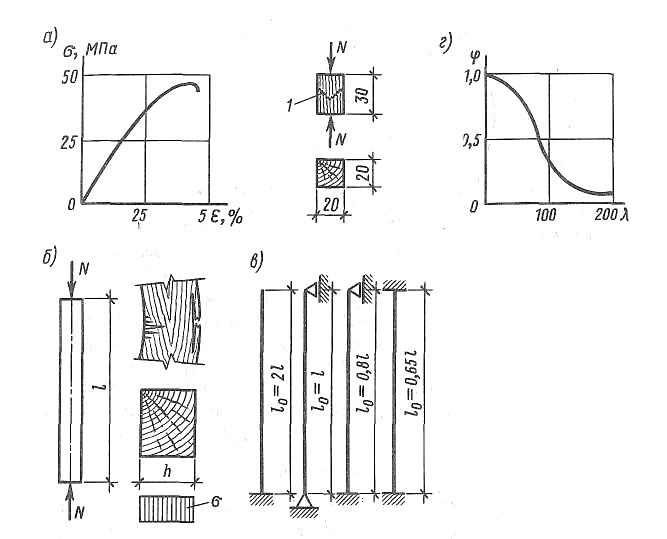

На сжатие работают стойки, подкосы, верхние пояса и отдельные стержни ферм (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Сжатый элемент:

а) – график деформаций и образец; б) – схемы работы, разрушения и эпюра

напряжений; в) – типы закрепления концов и расчетные длины; г) – гра-

фик коэффициентов устойчивости φ в зависимости от гибкости λ

Разрушение центрально-сжатых элементов может произойти от потери устойчивости или прочности. Центрально сжатые элементы рассчитывают по формулам:

– на прочность

![]() (3.36)

(3.36)

– на

устойчивость

![]() (3.37)

(3.37)

где N

– расчетное сжимающее усилие; F=(Fбр–

Fосл),

как для растянутых элементов; Fрасч

– расчетная площадь поперечного сечения

при проверке устойчивости. Принимается

равной Fбр

– при отсутствии ослаблений; при

ослаблениях, не выходящих на кромку,

если площадь ослаблений Fосл≤0,25Fбр,

то Fрасч=

Fбр;

при Fосл>0,25

Fбр,

![]() при симметричных ослаблениях, выходящих

на кромки ,Fрасч=

Fнт

(рис. 3.3). При

несимметричных ослаблениях, выходящих

на кромку, элементы рассчитываются как

внецентренно сжатые.

при симметричных ослаблениях, выходящих

на кромки ,Fрасч=

Fнт

(рис. 3.3). При

несимметричных ослаблениях, выходящих

на кромку, элементы рассчитываются как

внецентренно сжатые.

Коэффициент продольного изгиба φ отношение критического напряжения, при котором стержень теряет устойчивость, к пределу прочности материала на сжатие:

![]() (3.38)

(3.38)

Коэффициент φ обычно меньше 1, зависит от гибкости стержня λ. При λ>λmin коэффициент φ находится по формуле Эйлера:

![]() (3.39)

(3.39)

где значение

![]() заменяется на коэффициент А

и при λ>λmin

находится

по формулам [11].

заменяется на коэффициент А

и при λ>λmin

находится

по формулам [11].

При λ<λmin в формулах значение коэффициента А уменьшается. Например, для фанерных труб и профилей (швы, уголки) можно применять формулы:

– для фанерных труб при λ>69 φ=2390/λ2, при λ≤69 φ=1-1,046(λ/100)2;

– для фанерных

профилей при λ>60 φ=2150/λ2,

п

– для всех стеклопластиков

![]() (3.40)

(3.40)

– для фанерных элементов

![]() ;

(3.41)

;

(3.41)

– для деревянных элементов

![]() (3.42)

(3.42)

Гибкость элементов λ определяют в зависимости от их расчетной длины и радиуса инерции поперечного сечения по формуле

![]() ,

(3.43)

,

(3.43)

где

![]() .

Гибкость не должна превышать значений,

приведенных в табл. 14 [11] .

.

Гибкость не должна превышать значений,

приведенных в табл. 14 [11] .

Расчетная длина

зависит от способа закрепления элемента

и вычисляется по формуле

![]() (п. 4.21 и 6.25 [11]).

(п. 4.21 и 6.25 [11]).

На изгиб работают настилы, обрешетки, обшивки плит и панелей, стропильные ноги, прогоны, балки (рис. 3.4).

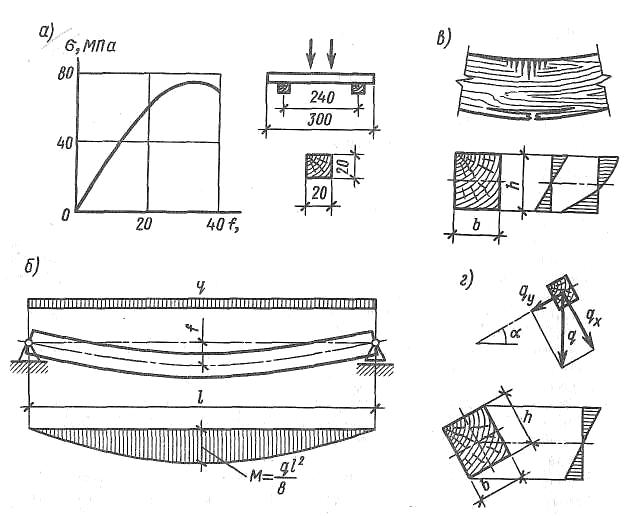

Рис. 3.4. Изгибаемый элемент:

а) – график прогибов и образец; б) – схема работы и эпюры изгибающих моментов; в) – схема разрушения и эпюры нормальных напряжений;

г) – схема работы при косом изгибе и эпюра напряжений

Изгибаемые элементы рассчитываются на прочность и жесткость (по деформациям или прогибам), т.е. по двум предельным состояниям.

Различают два вида работы элементов на изгиб: простой изгиб, когда нагрузка действует в плоскости одной из главных осей инерции поперечного сечения элемента и косой изгиб, когда направление нагрузки не совпадает ни с одной из главных осей инерции сечения (рис. 3.4, б).

Изгибаемые элементы на прочность при простом изгибе рассчитываются по формуле

![]() (3.44)

(3.44)

где Wрасч – расчетный момент сопротивления по площади нетто. Для клееных (гнутых) деревянных элементов

Wрасч=Wнтmб(mгн), (3.45)

для составных стержней на податливых связях

Wрасч=Wнтkw. (3.46)

Коэффициенты mгн, mб, kw даны в [11] .

При простом изгибе сечение по заданному изгибающему моменту М подбирается по формуле

![]() (3.47)

(3.47)

По найденному моменту сопротивления находят размеры поперечного сечения и подбирают пиломатериал по сортаменту, например для прямоугольного сечения,

![]() .

(3.48)

.

(3.48)

При косом изгибе (рис. 3.4, г) расчет элементов на прочность по нормальным напряжениям производится по формуле

![]() (3.49)

(3.49)

где Мх и Мy – составляющие расчетного изгибающего момента относительно главных осей x и y; Wx и Wy – расчетные моменты сопротивления поперечного сечения нетто для осей х и y; Ru – расчетное сопротивление изгибу.

Для подбора прямоугольного сечения косоизгибаемого элемента можно пользоваться формулами:

![]()

![]()

![]() ,

(3.50)

,

(3.50)

При подборе

сечения изгибаемых элементов по

нормальным напряжениям в некоторых

случаях необходима проверка скалывающих

напряжений в местах наибольших сдвигающих

усилий, например в балках двутаврового

сечения с тонкой стенкой, в прямоугольных

балках при наличии значительных

поперечных сил, расположенных близко

к опорам, особенно для коротких балок

(![]() .

Проверка на скалывание производится

по формуле Журавского

.

Проверка на скалывание производится

по формуле Журавского

![]() (3.51)

(3.51)

Для изгибаемых элементов из конструкционных пластмасс проверка на скалывание обязательна.

Расчет изгибаемых элементов на жесткость (по деформациям) заключается в определении прогиба от нормативных нагрузок и сопоставлении его со значением допустимого прогиба, установленного по СНиП II-25-80*.

Прогибы

вычисляются как относительная величина

![]() в предположении упругой работы древесины

по формулам сопротивления материалов

в соответствии с расчетными схемами.

Необходимо выполнение условия

в предположении упругой работы древесины

по формулам сопротивления материалов

в соответствии с расчетными схемами.

Необходимо выполнение условия

![]() .

(3.52)

.

(3.52)

Влияние касательных напряжений на прогиб балок прямоугольного сечения не учитывают, при расчете клеедощатых балок таврового сечения с тонкими стенками прогиб считают и от действия касательных напряжений.

Для изгибаемых элементов из пластмасс необходимо учитывать влияние как нормальных, так и касательных напряжений. Вызываемые касательными напряжениями сдвиги могут оказать существенное влияние на прогиб.

Прогиб элементов с учетом воздействия касательных напряжений определяют по формуле

![]() (3.53)

(3.53)

где![]() – прогиб без учета касательных

напряжений;

– прогиб без учета касательных

напряжений;

![]() – коэффициент, зависящий от схемы

нагружения внешней нагрузкой;

– коэффициент, зависящий от схемы

нагружения внешней нагрузкой;

![]() – коэффициент, зависящий от формы

поперечного сечения и коэффициента

Пуассона (

– коэффициент, зависящий от формы

поперечного сечения и коэффициента

Пуассона (![]() ),

материала балки.

),

материала балки.

Изгибаемые элементы настилов, кроме обычного их расчета на прогиб от полной нормативной нагрузки, проверяют на гибкость путем расчета на прогиб от сосредоточенного груза 60 кг (0,6 кН); прогиб при этом не должен превышать 0,05 см.

Полный пролет

балки при косом изгибе равен геометрической

сумме прогибов

![]() и

и

![]() от составляющих сил

от составляющих сил

![]() и

и

![]() :

:

![]() .

(3.54)

.

(3.54)

Косой изгиб существенно увеличивает размеры прямоугольного сечения (прогонов), поэтому следует конструктивными мероприятиями добиваться того, чтобы основная нагрузка действовала в плоскости наибольшей жесткости. Например, прогоны наклонной кровли должны опираться на подкладки, обеспечивающие вертикальное расположение сечения, или скатная составляющая qy может быть воспринята элементами кровли, если она состоит из настилов двух направлений. Для той же цели могут быть использованы вспомогательные стропильные ноги, скрепленные друг с другом в коньке и с прикрепленными к ним прогонами кровли.

Наименьшая площадь поперечного сечения прямоугольного прогона при косом изгибе из условия прочности получается при соблюдении отношения

![]() (3.55)

(3.55)

а из условия прогиба при отношении

![]() .

(3.56)

.

(3.56)

В балках круглого сечения явления косого изгиба нет.