- •Введение

- •1. Краткий исторический обзор развития деревянных и пластмассовых конструкций

- •2. Свойства дерева как конструКционнОго материала

- •2.1. Марки и сорта фанеры, применяемые в строительстве

- •2.2. Полимеры и пластмассы как конструктивный материал

- •3. Расчет деревянных конструкций по методу предельных состояний

- •3.1. Применение строительных деревянных и пластмассовых конструкций в зданиях

- •3.2. Принцип расчета деревянных конструкций по предельным состояниям

- •3.3. Влияние пороков на работу элементов деревянных конструкций

- •3.4. Расчет элементов деревянных и пластмассовых конструкций цельного сечения

- •3.5. Расчет элементов конструкций из пластмасс

- •3.6. Подрезки у опор изгибаемых элементов

- •3.7. Расчет элементов, работающих на сложное сопротивление

- •3.8. Составные стержни на податливых связях

- •3.8.1. Расчет на поперечный изгиб

- •3.8.2. Расчет на продольный изгиб

- •3.9. Расчет изгибаемых элементов на устойчивость плоской формы деформирования

- •4. Соединение элементов деревянных конструкций

- •4.1. Смятие древесины

- •4.2. Сдвиг в элементах соединений

- •4.3. Сопряжения на нагелях

- •4.3.1. Расстановка нагелей

- •4.3.2. Определение расчетной несущей способности одного среза нагеля

- •4.3.3. Особенности работы гвоздей

- •4.3.4. Пластинчатые нагели

- •4.3.5. Соединения на растянутых связях

- •4.3.6. Аварийные связи

- •5. Соединения на клею

- •5.1. Виды и свойства клеев для деревянных конструкций

- •5.2. Технологичность клееных деревянных конструкций

- •5.3. Конструирование соединений на клеях

- •5.4. Клеестальные шайбы

- •6. Соединение элементов конструкций из пластмасс

- •7. Основы проектирования деревянных конструкций зданий с соблюдением требований индустриальности и экономичности

- •8. Сплошные плоские деревянные конструкции

- •8.1. Схема расчета настилов

- •8.2. Прогоны

- •9. Составные балки

- •9.1. Дощатоклееные балки

- •9.1.1. Схема расчета дощатоклееных балок

- •9.1.2. Армированные дощатоклееные балки

- •9.2. Клеефанерные балки

- •9.3. Клеефанерные балки с волнистой стенкой

- •10. Сквозные плоские несущие конструкции

- •10.1. Проверка сечений элементов фермы

- •10.2. Сегментные клееные фермы

- •10.2.1. Схема конструктивного расчета фермы

- •10.2.2. Сборка и монтаж ферм

- •10.3. Многоугольные брусчатые фермы

- •10.3.1. Схема конструктивного расчета многоугольной фермы

- •10.3.2. Сборка и монтаж ферм

- •10.4. Крупнопанельные фермы с прямолинейным верхним поясом

- •10.4.1. Расчет ферм

- •10.5. Треугольные фермы

- •10.5.1. Схема расчета треугольных ферм

- •11. Деревянные стойки

- •11.1 Клееные стойки

- •11.2. Расчет стоек

- •11.2.1 Расчет решетчатых стоек

- •11.3. Узлы стоек

- •12. Распорные сплошные конструкции–арки

- •12.1. Схема конструктивного расчета сплошных арок

- •12.2. Трехшарнирные арки из балок на пластинчатых нагелях (Деревягина)

- •13. Проектирование клееных рам

- •13.1. Расчет и конструирование клееных рам. Определение расчетных усилий в сечениях рам

- •13.2. Расчет рам с криволинейными участками

- •13.3. Расчет рам из прямолинейных элементов с зубчатым соединением стоек и ригеля

- •13.4. Расчет рам из прямолинейных элементов с нагельным соединениемв карнизном узле

- •13.5. Расчет рам из прямолинейных ригелей, стоек и подкосов,упирающихся в фундамент

- •13.6. Расчет рам на устойчивость плоской формы деформирования

- •14. Пространственное крепление плоских несущих конструкций покрытий

- •14.1. Геометрические схемы связей жесткости

- •15. Технико-экономические показатели несущей конструкции

- •16. Пространственные деревянные конструкции в покрытиях

- •16.1. Кружально - сетчатые своды

- •17. Ребристые складки, своды-оболочки, купола

- •17.1. Своды-оболочки

- •17.2. Купольные покрытия

- •17.3. Купол из сомкнутых сводов

- •17.4. Кружально-сетчатые купола

- •17.5. Структурные конструкции

- •17.6. Пневматические строительные конструкции

- •17.7. Расчет пневматических конструкций

- •18. Изготовление деревянных конструкций и стройдеталей в строительной промышленности

- •18.1. Инструменты и станки, применяемые при деревообработке

- •18.2. Лесопильное производство

- •18.3. Склады пиломатериалов

- •18.4. Сушка древесины

- •18.5. Контроль за состоянием древесины во время сушки

- •18.6. Эксплуатация и обследование дк

- •19. Производство клееных деревянных конструкций

- •19.1. Техника безопасности в производстве деревянных конструкций

- •20. Основы эксплуатации деревянных конструкций

- •20.1. Усиление деревянных конструкций

- •21. Технико-экономическая оценка конструкций из дерева и пластмасс

- •21.1. Выбор вариантов конструктивных решений

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Малыхина Валентина Степановна

- •308012, Г.Белгород, ул. Костюкова,46

4.2. Сдвиг в элементах соединений

Разрушение от сдвига в деревянных элементах вследствие анизотропии свойств этого материала может происходить либо в форме скалывания, либо в форме перерезания поперек волокон. Скалывание, т.е. разрушение древесины от сдвига по плоскости, параллельной волокнам древесины, может происходить вдоль волокон, поперек волокон и под углом к волокнам древесины. Перерезание волокон представляет собой разрушение деревянного элемента от сдвига по плоскости, перпендикулярной к направлению волокон древесины.

В элементах деревянных конструкций наиболее часто встречаются случаи работы на сдвиг, вызывающий скалывание древесины вдоль волокон, например, в лобовых врубках. Будем называть такую работу сдвигом.

Исследованиями установлено, что напряжения при сдвиге распределяются неравномерно по длине рабочей площадки. Среднее напряжение сдвига определяется по формуле

![]() ,

(4.5)

,

(4.5)

где Тск – сдвигающая сила; Fск – площадь работы на сдвиг.

Среднее напряжение

сдвига меньше величины напряжений

сдвига в точках их концентрации. Кроме

того, средний предел прочности на сдвиг

зависит от длины площадки

![]() ,

по которой происходит сдвиг, от отношения

длины этой площадки к плечу е

пары сдвигающих сил, а также от наличия

прижимающих сил Q,

препятствующих возможному раскалыванию

древесины. Неравномерность наиболее

сильно проявляется в случае, когда

разрушение может произойти в форме

двухстороннего (промежуточного)

скалывания.

,

по которой происходит сдвиг, от отношения

длины этой площадки к плечу е

пары сдвигающих сил, а также от наличия

прижимающих сил Q,

препятствующих возможному раскалыванию

древесины. Неравномерность наиболее

сильно проявляется в случае, когда

разрушение может произойти в форме

двухстороннего (промежуточного)

скалывания.

Расчетное сопротивление на сдвиг, вызывающий скалывание вдоль волокон, определяется по формуле (4.4).

4.3. Сопряжения на нагелях

Нагелями называются стержни или пластинки, препятствующие взаимному сдвигу сплачиваемых элементов деревянных конструкций и работающие в основном на изгиб. Они применяются при сращивании деревянных элементов (в стыках) при узловых сопряжениях (в узлах ферм) и при сплачивании (в составных стержнях и балках).

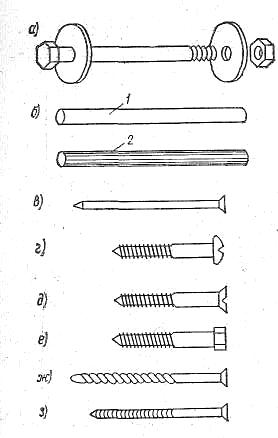

Чаще всего нагели изготавливают в виде простых стержней круглого сечения из стали, твердых пород древесины (например, дубовые) и из пластмасс (рис. 4.11). Нагели ставят в гнезда, предварительно просверленные перпендикулярно плоскостям сплачивания.

Рис.

4.11.

Основные

виды цилиндрических нагелей:

а )

– болт

с гайкой и круглыми (могут быть также

квадратными) шайбами; б)

–

цилиндрический нагель из стали (1), из

твердых пород древесины или стеклопластика

(2);

в)

– гвоздь;

г

) –

шуруп с полукруглой головкой; д

)

–шуруп

с плоской головкой; е

– глухарь

с головкой болта; ж),

з)

–особые

виды гвоздей с профильной поверхностью

Чтобы получить плотное соединение, отверстия необходимо сверлить в предварительно собранном и обжатом пакете элементов. Соединения на нагелях должны быть обжаты, для чего ставятся стяжные болты в количестве около 25% от общего числа нагелей. Если болты сделаны из того же материала, что и нагели (например, из стали или стеклопластика), то в расчетное количество нагелей включаются и болты.

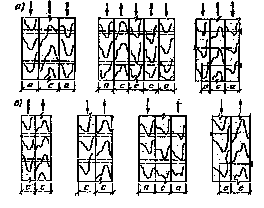

В зависимости от характера приложения сил и количества пересекаемых нагелем рабочих швов сплачивания различают соединения: симметричные – двух- и многосрезные (рис. 4.12,а) и несимметричные – одно- и многосрезные (рис. 4.12, б,4.13).

Рис. 4.12. Нагельные соединения:

а)– симметричные; б) – несимметричные

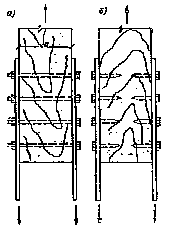

Рис. 4.13. Нагельные соединения со стальными накладками:

а) – на болтах; б) – на глухих цилиндрических нагелях

Если несущую способность нагеля привести к одному срезу, т.е. отнести ее к одному рабочему шву, пересекаемому нагелем, то расчетное количество нагелей определяется по следующей формуле:

![]() (4.6)

(4.6)

где N

– расчетное усилие, действующее в

растянутом стыке, кН(кг);

![]() –количество

срезов нагеля, т.е. число швов, которое

они пересекают;

–количество

срезов нагеля, т.е. число швов, которое

они пересекают;

![]() –

наименьшая расчетная несущая способность

одного среза нагеля, кН (кгс) (см. табл.

17, [11] ).

–

наименьшая расчетная несущая способность

одного среза нагеля, кН (кгс) (см. табл.

17, [11] ).