- •Введение

- •1. Краткий исторический обзор развития деревянных и пластмассовых конструкций

- •2. Свойства дерева как конструКционнОго материала

- •2.1. Марки и сорта фанеры, применяемые в строительстве

- •2.2. Полимеры и пластмассы как конструктивный материал

- •3. Расчет деревянных конструкций по методу предельных состояний

- •3.1. Применение строительных деревянных и пластмассовых конструкций в зданиях

- •3.2. Принцип расчета деревянных конструкций по предельным состояниям

- •3.3. Влияние пороков на работу элементов деревянных конструкций

- •3.4. Расчет элементов деревянных и пластмассовых конструкций цельного сечения

- •3.5. Расчет элементов конструкций из пластмасс

- •3.6. Подрезки у опор изгибаемых элементов

- •3.7. Расчет элементов, работающих на сложное сопротивление

- •3.8. Составные стержни на податливых связях

- •3.8.1. Расчет на поперечный изгиб

- •3.8.2. Расчет на продольный изгиб

- •3.9. Расчет изгибаемых элементов на устойчивость плоской формы деформирования

- •4. Соединение элементов деревянных конструкций

- •4.1. Смятие древесины

- •4.2. Сдвиг в элементах соединений

- •4.3. Сопряжения на нагелях

- •4.3.1. Расстановка нагелей

- •4.3.2. Определение расчетной несущей способности одного среза нагеля

- •4.3.3. Особенности работы гвоздей

- •4.3.4. Пластинчатые нагели

- •4.3.5. Соединения на растянутых связях

- •4.3.6. Аварийные связи

- •5. Соединения на клею

- •5.1. Виды и свойства клеев для деревянных конструкций

- •5.2. Технологичность клееных деревянных конструкций

- •5.3. Конструирование соединений на клеях

- •5.4. Клеестальные шайбы

- •6. Соединение элементов конструкций из пластмасс

- •7. Основы проектирования деревянных конструкций зданий с соблюдением требований индустриальности и экономичности

- •8. Сплошные плоские деревянные конструкции

- •8.1. Схема расчета настилов

- •8.2. Прогоны

- •9. Составные балки

- •9.1. Дощатоклееные балки

- •9.1.1. Схема расчета дощатоклееных балок

- •9.1.2. Армированные дощатоклееные балки

- •9.2. Клеефанерные балки

- •9.3. Клеефанерные балки с волнистой стенкой

- •10. Сквозные плоские несущие конструкции

- •10.1. Проверка сечений элементов фермы

- •10.2. Сегментные клееные фермы

- •10.2.1. Схема конструктивного расчета фермы

- •10.2.2. Сборка и монтаж ферм

- •10.3. Многоугольные брусчатые фермы

- •10.3.1. Схема конструктивного расчета многоугольной фермы

- •10.3.2. Сборка и монтаж ферм

- •10.4. Крупнопанельные фермы с прямолинейным верхним поясом

- •10.4.1. Расчет ферм

- •10.5. Треугольные фермы

- •10.5.1. Схема расчета треугольных ферм

- •11. Деревянные стойки

- •11.1 Клееные стойки

- •11.2. Расчет стоек

- •11.2.1 Расчет решетчатых стоек

- •11.3. Узлы стоек

- •12. Распорные сплошные конструкции–арки

- •12.1. Схема конструктивного расчета сплошных арок

- •12.2. Трехшарнирные арки из балок на пластинчатых нагелях (Деревягина)

- •13. Проектирование клееных рам

- •13.1. Расчет и конструирование клееных рам. Определение расчетных усилий в сечениях рам

- •13.2. Расчет рам с криволинейными участками

- •13.3. Расчет рам из прямолинейных элементов с зубчатым соединением стоек и ригеля

- •13.4. Расчет рам из прямолинейных элементов с нагельным соединениемв карнизном узле

- •13.5. Расчет рам из прямолинейных ригелей, стоек и подкосов,упирающихся в фундамент

- •13.6. Расчет рам на устойчивость плоской формы деформирования

- •14. Пространственное крепление плоских несущих конструкций покрытий

- •14.1. Геометрические схемы связей жесткости

- •15. Технико-экономические показатели несущей конструкции

- •16. Пространственные деревянные конструкции в покрытиях

- •16.1. Кружально - сетчатые своды

- •17. Ребристые складки, своды-оболочки, купола

- •17.1. Своды-оболочки

- •17.2. Купольные покрытия

- •17.3. Купол из сомкнутых сводов

- •17.4. Кружально-сетчатые купола

- •17.5. Структурные конструкции

- •17.6. Пневматические строительные конструкции

- •17.7. Расчет пневматических конструкций

- •18. Изготовление деревянных конструкций и стройдеталей в строительной промышленности

- •18.1. Инструменты и станки, применяемые при деревообработке

- •18.2. Лесопильное производство

- •18.3. Склады пиломатериалов

- •18.4. Сушка древесины

- •18.5. Контроль за состоянием древесины во время сушки

- •18.6. Эксплуатация и обследование дк

- •19. Производство клееных деревянных конструкций

- •19.1. Техника безопасности в производстве деревянных конструкций

- •20. Основы эксплуатации деревянных конструкций

- •20.1. Усиление деревянных конструкций

- •21. Технико-экономическая оценка конструкций из дерева и пластмасс

- •21.1. Выбор вариантов конструктивных решений

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Малыхина Валентина Степановна

- •308012, Г.Белгород, ул. Костюкова,46

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

В.С. Малыхина

КОНСТРУКЦИИ

ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС

Учебное пособие

Белгород 2005

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Белгородский государственный технологический университет

им. В. Г. Шухова

В.С. Малыхина

КОНСТРУКЦИИ

ИЗ ДЕРЕВА

И ПЛАСТМАСС

Утверждено советом университета в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство»

Белгород 2005

УДК 624.011.07(075)

ББК 38.5я7

М 18

Рецензенты:

В.И. Коробко, д-р техн. наук, проф. (ОГГУ, г. Орел);

А.Г. Юрьев, д-р техн. наук, проф. (БГТУ им. В.Г. Шухова)

Малыхина В.С.

Конструкции из дерева и пластмасс: Учеб. пособие / В.С. Малыхина.

– Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2005 – 223 с.

В учебном пособии изложены основы расчета и проектирования конструкций из дерева и пластмасс. Рассмотрены физико-механические свойства древесины и конструкционных пластмасс, их достоинства и недостатки как конструкционных материалов, виды соединений и их расчёт, методы расчёта ограждающих и несущих конструкций из дерева и пластмасс, конструирование и расчёт узлов. Освещены методы проектирования и принцип расчёта пространственных конструкций, а также основы технологии изготовления, монтажа и восстановления конструкций. Рассмотрены новые эффективные конструкции, даны современные нормы проектирования.

Пособие предназначено для студентов строительных специальностей, изучающих дисциплину «Конструкции из дерева и пластмасс».

Табл.23 Ил.96 Библиограф.: 12 назв.

УДК 624.07

ББК 38.5я7

© В.С. Малыхина, 2005

© Белгородский государственный

технологический университет

(БГТУ) им. В.Г. Шухова,2005

Введение

Содержание учебного пособия соответствует программе курса «Конструкции из дерева и пластмасс» для студентов, обучающихся по направлению «Строительство».

В учебном пособии рассмотрены основы проектирования строительных конструкций из дерева и пластмасс с учетом требований действующих инструктивно-нормативных документов и мировой тенденции в развитии деревянных и пластмассовых конструкций.

Основное внимание обращено на современные клееные конструкции, нашедшие применение в отечественной и зарубежной практике. Рассмотрены физико-механические свойства древесины и конструкционных пластмасс, виды соединений и их несущих конструкций с учетом нелинейных свойств древесины и пластмасс на базе применения современной вычислительной техники.

Автор благодарит рецензистов В. И. Коробко, д.т.н., профессора Орловского государственного технического университета, А.Г. Юрьева, д.т.н., профессора Белгородского государственного университета им. В.Г. Шухова за ценные советы, направленные на улучшение учебного пособия.

1. Краткий исторический обзор развития деревянных и пластмассовых конструкций

Развитие деревянных конструкций как отрасли строительной индустрии неразрывно связано с развитием производства и общества. Археологические раскопки на территории России и других стран свидетельствуют о применении дерева, так как древесина имеет широкое распространение, обладает высокой прочностью при малой массе, легко заготавливается и обрабатывается.

Свыше 10 тыс. лет до н. э. появились простые деревянные конструкции (каменный век, ограниченная обработка). Миклухо-Маклай на Новой Гвинее обнаружил у папуасов деревянные сооружения из балок, опертых на стойки с развилкой, а также покрытия стрельчатого очертания.

Первым инженерным сооружением был ствол дерева, поваленный человеком поперек ущелья. Далее появились консольно-балочные мосты (бревенчатые клетки с последовательно выдвинутыми бревнами, засыпаемыми от берега землей и камнем).

Эпоха неолита и бронзы (3 тыс. лет до н. э.) обозначила использование свайных построек для жилищ и оборонительных оград (тына). Железные орудия производства позволили строить суда из бревен и досок, срубы с многочисленными врубками (соединение элементов в конструкцию).

Рабовладельческий строй характеризуется расширением производственного опыта. Появляются врубки и нагели, забиваемые в сверлёные гнезда. В Древней Индии появляются распорные подкосные и арочные конструкции, применяющиеся до наших дней.

Многовековое использование таких систем раскрывает закономерность развития конструктивных форм в дереве – жизненность систем деревянных конструкций.

Римские строители (II в. до н. э. – II в. н. э.) впервые создали простейшие системы сквозных деревянных конструкций с растянутыми элементами в виде висячих треугольных стропил (применяемые до настоящего времени). В мостах использовались настилы по прогонам. Тогда же был построен первый арочный мост через Дунай длиной более 1000 м с 20 каменными быками толщиной около 18 м и расстояниями между ними около 35 м (строитель Аполлодор).

Феодальный строй определил ремесленный характер производства деревянных конструкций. Изготовление конструкций и обработка древесины осуществлялись вручную топорами. Жилые и общественные здания, а также постройки хозяйственного назначения, крепостные сооружения, мосты выполнялись из бревен, расположенных горизонтально по принципу сруба. Появляются шатровые покрытия величественных храмов. Микеланджело (XVI в.) при проектировании купола храма Петра в Риме из дерева сделал деревянный макет.

Рубленные крепостные стены высотой до 8,5 м и толщиной 2–6 м имели башни высотой от 8,5 до 30 м, иногда до 40 м и более (город-крепость Свияжск XVI в.). Тогда же была построена деревянная крепостная стена в Москве по линии Садового кольца (длиной около 15 км), названная “скородомом” или “скородумом”, так как построена была за одно лето из заранее заготовленных в лесу элементов (сборное деревянное строительство). В конце XVII в., в эпоху Петра I, развитие получили стержневые системы (фермы, арки для мостов, покрытий).

Больших успехов достигли русские строители в искусстве деревянного зодчества. Непревзойденным памятником деревянной архитектуры, бережно охраняемым в наши дни, является церковь Преображения в погосте Кижи Заонежского района Карелии, построенная в 1714 г.

На разных этапах развития строительной техники идея сборности возникала неоднократно, однако наиболее ярко она была реализована в России в деревянном домостроении.* Сборное строительство в крупном масштабе, в виде привозившихся издалека сборно-разборных срубов и отдельных частей жилого дома, имело место еще при царствовании Ивана III, когда после пожаров 1472, 1476 и 1488 гг., произведших громадные опустошения в древней деревянной Москве, была заново отстроена значительная часть города, получившая тогда название “Скородом”.

В 1551 г. в царствование Ивана Грозного, на реке Свияга была выстроена крепость “Свияжск”, отдельные элементы которой под руководством Ивана Григорьевича Выродкова были изготовлены в Угличском уезде и сплавлены на тысячу километров по рекам.

Аналогичные факты повторялись и значительно позднее. Так например, ПётрI, помимо других видов строительства, пользовался для возведения Санкт-Петербурга сборными деревянными домами, строившимися на берегах реки Тосна под руководством специально учрежденной для этой цели канцелярии. Ни в одной стране мира не применялось в столь ранний период сборное деревянное строительство подобного масштаба.

За период 1725–1762 гг. можно отметить сооружение дороги из Петербурга в Москву длиной 728 верст, связанной с постройкой большого числа деревянных мостов.

______________________

* Зворыкин Д. Н. Развитие строительной науки в СССР. М., Стройиздат, 1981.

Основным центром развития научной мысли в России в XVIII в. была Академия наук, основанная Петром I в Петербурге 29 января 1724г. И ставшая местом деятельности замечательных русских ученых М.В. Ломоносова, С.П. Крашенинникова, В.П. Тредьяковского, И.П. Кулибина, Л. Эйлера и др. Академия имела хорошо оборудованные лаборатории, готовила молодых ученых, проводила публичные лекции с демонстрацией опытов.

Для жизни Петербургской академии наук после Ломоносова характерна деятельность Ивана Петровича Кулибина (1735–1818 гг.), который был универсальным ученым и работал в области строительных конструкций и методологии их расчета. Это выдающийся русский самородок, изобретатель и ученый.

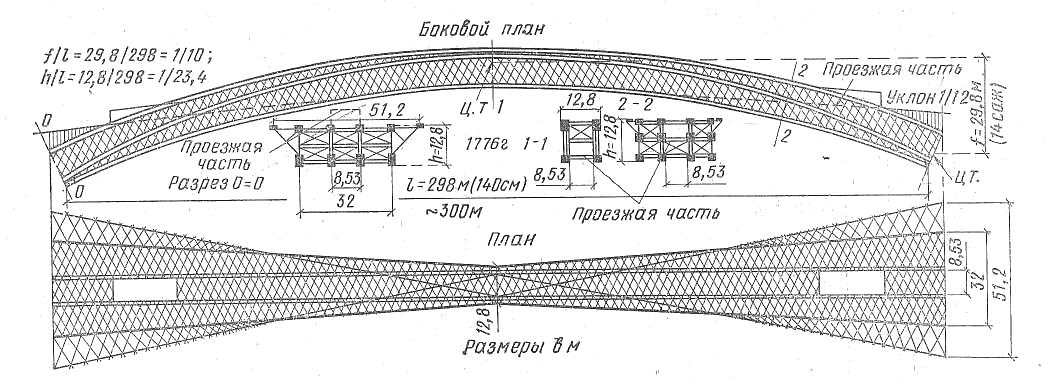

Своими разработками Кулибин опередил развитие техники примерно на полстолетия. Долгие годы он посвятил разработке проекта моста через Неву (рис. 1.1). Принятая схема безопорного однопролетного 300-метрового моста из дерева была дерзким замыслом для того времени. Он осуществил детальную конструктивную проработку арочной фермы постоянной высоты с заделанными пятами и с многорешетчатым заполнением. Кулибин сумел рассчитать это гигантское сооружение и вложил в расчет такие идеи и новшества, которые можно считать важнейшим этапом развития строительной механики в XVIII в.

Рис. 1.1. Схема конструкции моста через Неву, спроектированного

И.П. Кулибиным в виде комбинированной многорешетчатой системы

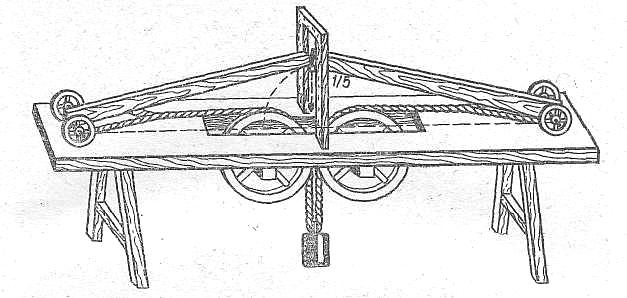

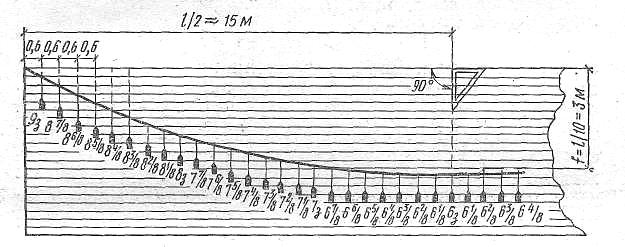

Свои замыслы Кулибин опубликовал отдельной брошюрой, изданной в 1799 г., однако они остались незамеченными современниками и были по достоинству оценены только в 50-х годах XIX в. русскими инженерами Журавским и Собко. В своей работе Кулибин на 50 лет раньше француза Луи Навье встал на правильный путь расчета конструкции по рабочему состоянию. Кулибин заложил основы теории так называемого веревочного многоугольника, при помощи которого определил очертания оси арки (рис. 1.2, 1.3). Это было в 1772 г., а Ламе и Клапейрон создали эту теорию и приложили ее к расчету арок только в 30-х годах XIX в.

Рис. 1.2.

Испытательная

машина И.П. Кулибина для определения

распора арки

Рис. 1. 3.

Использование

И.П. Кулибиным свойств веревочного

многоугольника для определения очертания

оси арки (вес грузов в золотниках)

В 1775–1776 гг. была построена модель моста в 1/10 натуральной величины, успешно прошедшая испытания, но правительство Екатерины II даже не рассматривало вопросы о строительстве моста через Неву.

До второй половины XIX в. наиболее распространенными являлись деревянные конструкции, создаваемые в основном из целых бревен, соединенных на врубках – несущие конструкции. Врубовые соединения элементов конструкции заменяются клеевыми связями, а затем железными болтами и гвоздями.

В проекте моста И.П. Кулибина наивыгоднейшим образом использована работа древесины на сжатие. Многорешетчатая ферма Кулибина послужила прототипом конструктивных решений, появившихся впоследствии, и в том числе фермы Бура (1804 г.), Тауна (1820 г.).

Появление сложных типов деревянных конструкций не могло быть осуществлено без развития теории расчета строительных конструкций, основы которой были заложены в трудах по строительной механике известного французского ученого Навье. Он первым применил в системе расчета арок механику упругих тел и разработал теорию висячих мостов.

В России продолжателем традиции Кулибина стал крупнейший инженер-ученый Дмитрий Иванович Журавский (1821–1891 гг.), который впервые в истории строительной механики дал научно-обоснованный оригинальный метод расчета балочных ферм на постоянную и подвижную нагрузку. Он составил расчетные таблицы усилий в тяжах ферм с указанием ординат обобщенной линии влияния. В своем капитальном труде “О мостах раскосной системы Гау” Журавский изложил результаты своих исследований по теории изгиба, введя понятие скалывания и формулу расчета касательных напряжений в брусе прямоугольного сечения:

(1.1)

(1.1)

На основе испытания различных пород древесины были составлены нормы допускаемых напряжений для расчета деревянных конструкций, которые прослужили вплоть до начала XX в.

В 40-х годах XIX в. Журавским были проведены опыты по изучению механических свойств древесины различных пород. Полученные данные легли в основу расчета деревянных мостов.

Д.И. Журавский принимал активное участие в расчетах, изысканиях, проектировании и строительстве мостов Петербургско-Московской железной дороги. Мосты строились с деревянными фермами, с железными тяжами. При проектировании моста через Оку он предложил новую форму деревянных ферм, состоящих из арочного нижнего пояса, раскосной решетки и прямолинейного верхнего пояса.

Исследования в области теории расчета мостов были опубликованы Журавским в 1850–1855гг.

Журавский был инженером-практиком, строителем мостов, поэтому все его теоретические разработки, как правило, связаны с конкретными задачами. Решая вопрос о сдвигах, он разработал пример расчета консоли прямоугольного сечения с нагрузкой на конце. Расчетная формула Журавского является приближенной, так как за основу была принята гипотеза о равномерном распределении касательных напряжений по ширине прямоугольного профиля. Впоследствии исследования, проведенные Сен-Венаном, применившим теорию упругости к решению той же задачи, показали высокую степень приближения формулы Журавского. Теперь эта формула применяется как единственный практический метод определения касательных напряжений при изгибе.

Таким образом, в первой половине XIX в. были заложены теоретические основы, позволившие решать сложные практические вопросы при проектировании и строительстве в первую очередь железнодорожных мостовых конструкций (рис. 1.4, 1.5).

Рис.1.4.

Железнодорожный

мост через р. Мету на бывшей

Петербургско-Московской

(ныне

Октябрьской) железной дороге

Во второй половине XIX в. в промышленном и особенно транспортном строительстве сперва расширились, а затем прочно заняли ведущее место в ответственных сооружениях металлические конструкции. Начиная с 80-х годов XIX в. появляются железобетонные конструкции. Утратив значение ведущего конструктивного материала, дерево применяется для создания сравнительно небольших пролетов, где успешно конкурирует с металлом и железобетоном по экономическим показателям. По стоимости, весу и быстроте возведения деревянные конструкции преобладают перед другими решениями и их удельный вес в общем объеме остается превалирующим. Так, например, из общего числа мостов 13294 на наземных дорогах России в 1908 г. из дерева были 8211, или 61,8%.

Рис. 1.5.

Автодорожный

мост через р. Медведицу с фермами

комбинированной системы пролетом

до 44 м. Спроектирован и построен

в

1934 г. Л. А. Кондратьевым

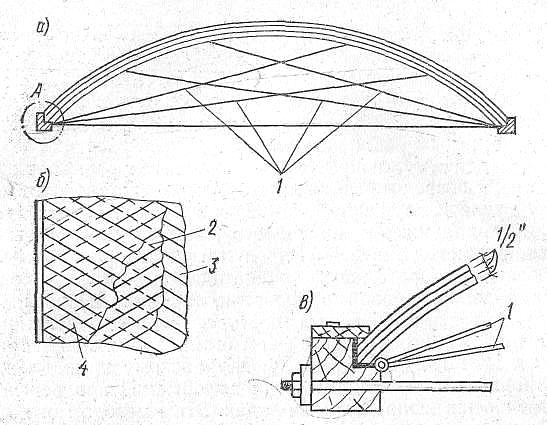

Значительный вклад в развитие деревянных конструкций сделан выдающимся русским инженером В.Г. Шуховым (1853-1939 гг.), который, базируясь на глубоких теоретических исследованиях, опубликованных в 1897 г. в труде “Стропила, изыскание рациональных типов прямолинейных стропильных ферм и теория арочных ферм”, создал оригинальные пространственные конструкции. Он выдвинул и практически реализовал в ряде сооружений идеи легких и экономичных сетчатых пространственных конструкций. Им была разработана и осуществлена конструкция деревянного сводчатого покрытия, состоящего из нескольких слоев досок, уложенных плашмя под углом 400 и соединенных гвоздями. Эта конструкция впервые выполняла сразу две функции – несущую и ограждающую (рис. 1.6).

В области производства деревянных конструкций, по существу, остались традиционными методы обработки древесины.

В 1896 г. была выдана привилегия № 168 С. Щербакову, который разработал вопрос о разборчатых постройках, заменяющих теплые помещения, по существу, предложив конструкцию сборно-разборного каркасно-щитового дома, изготовляемого фабричным способом при помощи машин. Однако это предложение было реализовано позже.

Во второй половине XIX в. значительное развитие получили и методы расчета деревянных конструкций. Теория расчета плоских ферм, научно обоснованная Д.И. Журавским, усовершенствована зарубежными учеными – Клеманом, Шведлером, Риттером, Кремоном. В основном была создана теория расчета статически неопределимых ферм, базирующаяся на исследованиях Максвелла, Бетти, Мора и др.

Рис. 1. 6.

Схема

пространственного

сводчатого деревянного покрытия

В.

Г. Шухова:

а)

—

разрез; б)

—

план; в

)—

деталь опорного узла А; 1 — металлические

наклонные

тяжи; 2

—

слой досок средний;

3

—

то же, нижний; 4

—

то же,

верхний

В этот же период возникает новое направление в науке-древесиноведение, основы которой были также заложены Д.И. Журавским,Н.А. Белелюбским, Д.Н. Кайгородовым, Н.М. Бурым, Н.А. Филипповым, а за рубежом – Баушингером, Тетмайером. Результатом исследований, проведенных в области этой дисциплины в конце XIX в., стали разработанные нормативные документы по допускаемым напряжениям для расчета деревянных конструкций.

В 30-е годы XX в. успешно начали применять для сводов кружально-сетчатые конструкции системы С.И. Песельника. Одним из новых видов соединений в это время стали пластинчатые нагели В.С. Деревягина, которые успешно применялись для изготовления деревянных брусчатых балок и верхних сжато-изгибаемых поясов ферм. Российские ученые в области деревянных конструкций – (Г.Г. Карлсен, А.И. Отрешко, Ю.М. Иванов и др.) разработали и внедрили в практику строительства тонкостенные деревянные своды, оболочки и купола, индустриальные гвоздевые дощатые и клееные конструкции.

Развитие и распространение клееных деревянных конструкций неразрывно связано с успехами в производстве синтетических полимерных материалов, так как клеи на их основе являются наилучшими для склеивания древесины. Деревянные клееные конструкции широко применяются и получат дальнейшее развитие в строительстве промышленных зданий (в том числе в агрессивных средах), автодорожных мостов, спортивных, зрелищных, торговых и других сооружений. Вклад в создание теории расчета оболочек внесли ученые В.З. Власов, А.А. Гвоздев. Клееные деревянные конструкции широко применяются в практике зарубежного строительства (США, ФРГ, Чехия, Финляндия, Швеция, Канада, Франция и др.).

В связи с резким повышением уровня индустриализации строительства на современном этапе основными становятся сборные деревянные конструкции заводского изготовления.Наиболее распространенными несущими деревянными конструкциями являются балки, арки, рамы, фермы, а также оболочки. Наряду с конструкциями заводского изготовления применяются и конструкции построечного изготовления, выполняемые из местной древесины.

Прогресс в развитии современных деревянных конструкций проявляется в следующем:

1) повышении качества и производительности труда за счет заводского изготовления конструкций и использования сборных элементов на монтаже;

2) стандартизации конструкций, требований к ним и методики оценки их качества; введение в проектирование модульности;

3) унификации, позволяющей использовать одни и те же изделия, элементы, и детали, а также одинаковые технологические процессы для получения более широкой номенклатуры конструкции;

4) использовании элементов большой длины и большого поперечного сечения;

5) внедрении конструкций на основе листовых материалов и использовании конструкций рациональных форм и сечений;

6) применении в сочетании с древесиной других конструктивных материалов (металла, пластмасс);

7) увеличении надежности, огнестойкости и долговечности конструкций;

8) рациональном использовании отходов лесоматериалов и низкосортной древесины.

Успешному решению задач эффективного строительства способствует развитие и широкое внедрение в практику капитального строительства современных конструкций из дерева и пластмасс. Широкому распространению дерева как строительного материала способствует легкость его заготовки и обработки, внесезонность применения, химическая стойкость, диэлектрические качества, а также высокие физико-механические свойства при малой плотности. Так, удельная прочность материала – отношение его расчетного сопротивления R, выраженного в МПа.100=Тс/м2 , к плотности γ, т/м3(высота столба данного материала, имеющего в своем основании расчетное сопротивление),равно: для древесины сосны (на сжатие и изгиб) – 1300/0,5=2600(м); для стали класса 38/23 (на растяжение, сжатие и изгиб) – 21000/7,85=2670(м); для бетона В15 (на сжатие) – 900/2,2=410(м). Конструкции из дерева по своей массе лишь немного тяжелее соответствующих стальных и значительно (в 5–6раз) легче бетонных и железобетонных.

Использование деревянных клееных конструкций снижает массу несущих элементов по сравнению с массой железобетонных в 2,5–3раза, что существенно уменьшает расход металла в строительстве, снижает трудоемкость монтажа до 20%, расход стали до 50%, увеличивает пролеты КДК. В складах минеральных удобрений экономия капиталовложений на 1 т удобрений по сравнению с железобетонным каркасом составляет от 37 до 53%.

В последние десятилетия получили распространение конструкции из пластмасс. Дальнейшее развитие химической промышленности, более полное изучение физико-механических свойств пластмасс и опыт их использования способствуют более широкому применению этих конструкций в строительстве. В России организовано производство конструкционных пластмасс: стеклопластиков, древеснослоистых пластиков, винипласта, оргстекла, древесностружечных и древесноволокнистых плит и др. Налажено производство пластмасс для среднего слоя трехслойных конструкций: пенопластов, сотопластов и других, являющихся одновременно и теплоизоляцией. Масса конструкций из пластмасс в 5–10 раз меньше, чем конструкций из железобетона.

Наиболее целесообразными конструктивными формами применения пластмасс являются панели стен и малопролетных покрытий, пространственные конструкции из сборных элементов, в том числе в светопрозрачных решениях. Примером применения светопрозрачных панелей из стеклопластика может служить покрытие бассейна санатория “Пушкино” под Москвой, построенного в 1963 году.

Широкое применение получили трехслойные панели и плиты из пластмасс в сочетании с другими материалами для обшивок – фанерой, асбестоцементом, алюминием и др.

Вследствие низкого модуля упругости полимерных конструкционные материалы эффективны в конструкциях, в которых максимально используются их высокие прочностные характеристики и не велико влияние деформативности. К таким относятся пространственные конструкции одинарной или двоякой кривизны (купола, оболочки и т. д.). Выполненные таким образом покрытия придают архитектурную и эстетическую выразительность внешнему виду здания. Применение светопроницаемого материала позволяет совместить в конструкции несущие и ограждающие функции.

Полимерные материалы широко применяются в конструкциях предприятий с химически агрессивной средой. Несущие конструкции здесь могут изготовляться из армополимербетона, обладающего большей долговечностью по сравнению с железобетоном с противохимической защитой.

Новым прогрессивным видом конструкций из пластмасс при возведении сборно-разборных конструкций (складских, спортивных, зрелищных и других) являются пневматические конструкции, состоящие из воздухонепроницаемых оболочек (из прорезиненной ткани или армированной пленки), внутри которых поддерживается постоянное избыточное давление воздуха, или поддерживаемых системой вант. Такими конструкциями перекрываются пролеты более 100м при малом расходе синтетических материалов.

В настоящее время наибольший интерес представляют пространственные конструкции, которые являются единой комплексной системой совместно работающих частей конструкции. Применение пространственных конструкций из железобетона, стали и дерева позволяет хорошо сочетать функциональную, техническую и художественно-эстетическую взаимосвязь проектируемого здания.

Затраты больших средств на строительство требуют от строителей глубоких знаний и умения приложить эти знания в процессе проектирования и строительства.

Наиболее целесообразно применять деревянные конструкции при возведении следующих строительных объектов:

– зданий торговых, зрелищных и выставочных, а также спортивных сооружений;

– промышленных зданий и инженерных сооружений временного назначения на строящихся объектах, а также на предприятиях лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности;

– производственных зданий и складских помещений химической промышленности, где безметальные конструкции из дерева более устойчивы против коррозии, чем металл или железобетон;

– сельскохозяйственных зданий и сооружений различного назначения;

– крыш жилых и гражданских зданий вне зависимости от этажности, междуэтажных и чердачных перекрытий в тех же зданиях высотой до двух этажей;

– открытых сооружений: мостов, эстакад, мачт и башен, лыжных трамплинов при обязательном применении высокоэффективных методов защиты древесины от гниения;

– сооружений специального назначения, в которых ограничивается или полностью исключается применение металла;

– применение пневмоконструкций для строительства складов, крытых токов и зернохранилищ, выставочных павильонов, спортивных залов

и т. д.