- •Алгоритм определения типа химической связи

- •27. Смещение химического равновесия

- •2.1.8 Классификация сложных реакций

- •17. Особенности кинетики гетерогенных химических реакций

- •1) Между центральным атомом и лигандами действуют силы

- •2) Окружающие центральный атом лиганды рассматриваются как

- •3) Центральный атом рассматривается детально с учетом его электронной

Хими́ческое соедине́ние — сложное вещество, состоящее из химически связанных атомов двух или более элементов (гетероядерные молекулы)

Основными классами неорганических соединений являются оксиды, кислоты, соли и основания.

Оксиды представляют собой соединения элементов с кислородом. Оксиды подразделяют на солеобразующие и несолеобразующие. Солеобразующие оксиды делят на основные (образуют соли с кислотами), кислотные (образуют соли с основаниями) и амфотерные (образуют соли как с кислотами, так и с основаниями). Основным оксидам отвечают основания, кислотным – кислоты, а амфотерным – гидраты, которые проявляют как кислотные, так и амфотерные свойства.

Гидроксиды (основания) классифицируют по их силе (сильные – все щелочи кроме NH4OH и слабые), а также по растворимости в воде (растворимые – щелочи и нерастворимые). Важнейшими щелочами являются КОН (едкое кали) и NaOH (едкий натр).

В состав кислот входит водород, способный замещаться металлом, а также кислотный остаток. Кислоты классифицируют по их силе (H2SO4, HNO3 – сильные кислоты; HCN – слабая кислота), на кислородсодержащие (H2SO4, HNO3) и бескислородные (HCN, HI); а также по основности (х) - HCN – одноосновная кислота, H2SO3 – двухосновная кислота, H3РO4 – трехосновная кислота. Важнейшим свойством кислот является их способность образовывать соли с основаниями.

Соли являются продуктом замещения водорода в кислоте на металл или гидроксогрупп в основании на кислотный остаток. Нормальные (средние) соли получаются при полном замещении; кислые – при неполном замещении водорода кислоты на металл; основные – при неполном замещении гидроксогрупп основания на кислотный остаток. Кислая соль может быть образована только кислотой, основность которой 2 и более, а основная – металлом, заряд которого 2 и более.

Молекула - наименьшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами.

Атом - наименьшая частица химического элемента, сохраняющая все его химические свойства

Химический элемент - это вид атомов, характеризующийся определенными зарядами ядер и строением электронных оболочек. В настоящее время известно 110 элементов: 89 из них найдены в природе (на Земле), остальные получены искусственным путем.

Ио́н — одноатомная или многоатомная электрически заряженная частица, образующаяся в результате потери или присоединения атомом или молекулой одного или нескольких электронов.

Средняя абсолютная масса атома (m) равна относительной атомной массе, умноженной на а.е.м.

Ar(Mg) = 24,312

m (Mg) = 24,312 • 1,66057 • 10-24 = 4,037 • 10-23 г

Относительная молекулярная масса (Mr) - безразмерная величина, показывающая, во сколько раз масса молекулы данного вещества больше 1/12 массы атома углерода 12C

Международная единица атомных масс равна 1/12 массы изотопа 12C - основного изотопа природного углерода. 1 а.е.м = 1/12 • m (12C) = 1,66057 • 10-24 г

Моль - это такое количество вещества, в котором содержится определенное число частиц (молекул, атомов, ионов), равное постоянной Авогадро (NA= 6,02Ч1023 моль-1).

Молярная масса вещества (M) – масса одного моля этого вещества.

Эквивалент – это реальная или условная частица, которая в кислотно-основных реакциях присоединяет (или отдает) один ион Н+ или ОН–, в окислительно-восстановительных реакциях принимает (или отдает) один электрон, реагирует с одним атомом водорода или с одним эквивалентом другого вещества.

Закон сохранения массы гласит: Масса веществ, вступающих в реакцию, равна массе веществ, образующихся в результате реакции.

Впервые закон сохранения массы сформулировал русский ученый Ломоносов, в 1748 годуЗакон постоянства состава (Ж.Л. Пруст, 1801—1808гг.) — любое определенное химически чистое соединение независимо от способа его получения состоит из одних и тех же химических элементов, причем отношения их масс постоянны, а относительные числа их атомов выражаются целыми числами.

Закон кратных отношений — Если один и тот же элемент образует несколько соединений с другим элементом, то на одну и ту же массовую часть первого элемента будут приходиться такие массовые части второго, которые относятся друг к другу как небольшие целые числа.

Закон Авога́дро — «в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то же число молекул».

Закон эквивалентов- все вещества реагируют друг с другом и образуют новые вещества в соотношениях строго пропорциональных их химическим эквивалентам.

Эквивалентом сложного вещества называется реальная или условная частица этого вещества, которая взаимодействует без остатка с одним эквивалентом водорода или с одним эквивалентом любого другого вещества.

Эквивалентом простого вещества, вступающего в какую-либо реакцию, называют такое его количество (в молях атомов или чаще в граммах), которое приходится на единицу валентности соответствующего элемента при образовании им соединения.

Эквивалентом элемента называется такое его весовое количество, которое соединяется или вытесняет из соединений 1 весовую часть водорода или 8 весовых частей кислорода

Модель Резерфорда. Суть планетарной модели строения атома можно свести к следующим утверждениям:

1. В центре атома находится положительно заряженное ядро, занимающее ничтожную часть пространства внутри атома.

2. Весь положительный заряд и почти вся масса атома сосредоточены в его ядре (масса электрона равна 1/1823 а.е.м.).

3. Вокруг ядра вращаются электроны. Их число равно положительному заряду ядра.

1. Электрон может вращаться вокруг ядра не по произвольным, а только по строго определенным (стационарным) круговым орбитам.

Радиус орбиты r и скорость электрона v связаны квантовым соотношением Бора:

mrv = nћ

где m — масса электрона, n — номер орбиты, ћ — постоянная Планка (ћ = 1,05∙10-34 Дж∙с).

2. При движении по стационарным орбитам электрон не излучает и не поглощает энергии.

Таким образом, Бор предположил, что электрон в атоме не подчиняется законам классической физики. Согласно Бору, излучение или поглощение энергии определяется переходом из одного состояния, например с энергией Е1, в другое — с энергией Е2, что соответствует переходу электрона с одной стационарной орбиты на другую. При таком переходе излучается или поглощается энергия ∆E, величина которой определяется соотношением

Квантовые числа — энергетические параметры, определяющие состояние электрона и тип атомной орбитали, на которой он находится.

Главное квaнтовое число n определяет общую энергию электрона и степень его удаления от ядра (номер энергетического уровня); оно принимает любые целочисленные значения, начиная с 1 (n = 1, 2, 3, . . .)

Орбитальное (побочное или азимутальное) квантовое число l определяет форму атомной орбитали. Оно может принимать целочисленные значения от 0 до n-1 (l = 0, 1, 2, 3,..., n-1). Каждому значению l соответствует орбиталь особой формы. Орбитали с l = 0 называются s-орбиталями,

l = 1 – р-орбиталями (3 типа, отличающихся магнитным квантовым числом m),

l = 2 – d-орбиталями (5 типов),

l = 3 – f-орбиталями (7 типов).

Магнитное квантовое число m определяет ориентацию орбитали в пространстве относительно внешнего магнитного или электрического поля. Его значения изменяются от +l до -l, включая 0. Например, при l = 1 число m принимает 3 значения: +1, 0, -1, поэтому существуют 3 типа р-АО: рx, рy, рz.

Спиновое квантовое число s может принимать лишь два возможных значения +1/2 и -1/2. Они соответствуют двум возможным и противоположным друг другу направлениям собственного магнитного момента электрона, называемого спином

Энергетический уровень — собственные значения энергии квантовых систем, то есть систем, состоящих из микрочастиц (электронов, протонов и других элементарных частиц) и подчиняющихся законам квантовой механики. Каждый уровень характеризуется определённым состоянием системы, или подмножеством таковых в случае вырождения.

Электронная оболочка атома — область пространства вероятного местонахождения электронов, характеризующихся одинаковым значением главного квантового числа n и, как следствие, располагающихся на близких энергетических уровнях. Число электронов в каждой электронной оболочке не превышает определенного максимального значения.

Принцип Паули (или принцип запрета): на каждом энергетическом уровне атома в данном состоянии может находиться только один электрон, при этом чем выше уровень электрона, тем большая энергия ему соответствует. Каждому значению энергии соответствует своя орбита электрона вокруг ядра.

Правило Клечковского – электроны в атоме заполняются последовательно по подуровням по мере увеличения суммы главного и орбитального квантовых чисел, если эта сумма одинакова, то заполнение идет в сторону увеличения главного квантового числа.

1S < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 5d » 4f < 6p < 7s.

Правило Хунда? – заполнение электронов в атоме, а также его атом наиболее стабильное состояние, а также минимум потенциальной энергии электронов в атоме соответсвует максимальному спину.

Правило квантования по Бору: из всех орбит электрона возможны только те, для которых момент импульса равен кратному постоянной Планка.

Главное (радиальное) квантовое число — целое число, обозначающее номер энергетического уровня. Характеризует энергию электронов, занимающих данный энергетический уровень. Главное квантовое число обозначается как n. При увеличении главного квантового числа возрастают радиус орбиты и энергия электрона. Главное квантовое число равно номеру периода элемента.

Орбитальное квантовое число ℓ. Орбитальное квантовое число определяет момент импульса электрона, точное значение его энергии и форму орбиталей. Орбитальное квантовое число зависит от главного квантового числа и принимает следующие значения: ℓ = 0, 1, … ,(n – 1), причем каждому значению главного квантового числа n соответствует n значений орбитального квантового числа ℓ. Например, если n = 1, то ℓ принимает только одно значение (ℓ = 0), при n = 2 величина ℓ принимает два значения: 0 и 1 и т. д. Каждому численному значению ℓ соответствует определенная геометрическая форма орбиталей и приписывается буквенное обозначение.

l = 1 – р-орбиталями (3 типа, отличающихся магнитным квантовым числом m), l = 2 – d-орбиталями (5 типов),

l = 3 – f-орбиталями (7 типов).

Если атом находится во внешнем магнитном поле, то, согласно квантовомеханическим представлениям, его электроны должны расположиться так, чтобы проекции их магнитных моментов на направление этого поля были целочисленными. При этом они могут принимать как отрицательные, так и положительные значения, включая нулевое. Численное значение проекции магнитного момента и является магнитным квантовым числом. Если значение орбитального квантового числа равно ℓ, то магнитное квантовое число будет принимать значения от –ℓ до +ℓ, включая ноль. Общее количество значений будет равно 2ℓ + 1. Физический смысл магнитного квантового числа заключается в следующем. В спектрах атомов, помещенных во внешнее магнитное поле, обнаруживается дополнительное расщепление спектральных линий. Возникновение новых близколежащих линий свидетельствует о том, что в магнитном поле энергия электронов изменяется. Но это возможно только в случае различной взаимной ориентации электронных облаков.

Два электрона вращаются в различных направлениях (например, по часовой стрелке и против). Это вращение сообщает электрону магнитный и механический моменты, что характеризуется величиной, получившей название «спин». Спин электрона может принимать два противоположных значения, поэтому вводится спиновое квантовое число. Спиновое квантовое число принимает только два значения: S = + и S = -.Электроны с положительным или отрицательным спинами обозначаются стрелками, направленными соответственно вверх или вниз и помещаемыми в квадрат, изображающий орбиталь. Так, символ Н1 обозначает основное состояние электрона атома водорода, находящегося на первом энергетическом уровне n = 1 в s-состоянии (ℓ= 0) и имеющего спин S = +.

Энергия ионизации (мера проявления металлических свойств) — это энергия, необходимая для отрыва электрона от атома. С увеличением радиуса атома энергия ионизации уменьшается. Этим объясняется уменьшение металлических свойств в периодах слева направо и увеличение металлических свойств в группах сверху вниз. Цезий (Cs) — самый активный металл.

Энергия сродства к электрону (мера проявления неметаллических свойств) - энергия, которая выделяется в результате присоединения электрона к атому. С увеличением числа электронов на внешнем электронном слое энергия сродства к электрону увеличивается, а с увеличением радиуса атома — уменьшается. Этим объясняются увеличение неметаллических свойств в периодах слева направо и уменьшение неметаллических свойств в главных подгруппах сверху вниз.

Размер атома определяется радиусом наиболее удаленной от ядра электронной орбиты. Он имеет величину порядка 0.1 нанометра (нм), или 10-10 м. Приближенно его можно вычислить, используя атомную массу. -В группе сверху вниз увеличивается радиус атомов. Радиусы атомов слева на право уменьшаются в периодах.

Электpоoтрицательность χ (греч. хи) — способность атома удерживать внешние (валентные) электроны. Она определяется степенью притяжения этих электронов к положительно заряженному ядру. Элeктроотрицательность элементов подчиняется периодическому закону: она растет слева направо в периодах и снизу вверх в главных подгруппах Периодической системы элементов Д.И. Менделеева.

принцип Паули часто формулируется так: В атоме не может быть двух электронов, у которых все четыре квантовых числа были бы одинаковы. Зная принцип Паули, посмотрим, сколько же электронов в атоме может находиться на определенной «орбите» с главным квантовым числом n. Первой «орбите» соответствует n = 1. Тогда l = 0, ml=0 и ms может иметь произвольные значения: +1/2 или -1/2 . Мы видим, что если n = 1, таких электронов может быть только два.

Рассмотрим, например, атом гелия. В атоме гелия 2He квантовые числа n = 1, l = 0 и ml = 0 одинаковы для обоих его электронов, а квантовое число ms отличается. Проекции спина электронов гелия могут быть ms = +1/2 или ms = -1/2 . Строение электронной оболочки атома гелия 2Не можно представить как 1s2 или, что то же самое

![]()

Заметим, что в одной квантовой ячейке согласно принципу Паули никогда не может быть двух электронов с параллельными спинами.

Третий электрон лития согласно принципу Паули уже не может находиться в состоянии 1s, а только в состоянии 2s:

![]()

При данном значении l (т.е. в пределах определенного подуровня) электроны располагаются таким образом, чтобы суммарный спин был максимальным.

Если,

например, в трех p-ячейках атома азота

необходимо распределить три электрона,

то они будут располагаться каждый в

отдельной ячейке, т.е. размещаться на

трех разных p-орбиталях:![]()

В

этом случае суммарный спин равен 3/2 ,

поскольку его проекция равна ms =

+1/2-1/2+1/2=1/2 . Эти же три электрона не могут

быть расположены таким образом:![]()

потому что тогда проекция суммарного спина ms = +1/2-1/2+1/2=1/2 . По этой же причине именно так, как приведено выше, расположены электроны в атомах углерода, азота и кислорода.

Уравне́ние Шрёдингера — уравнение, описывающее изменение в пространстве (в общем случае, в конфигурационном пространств е) и во времени чистого состояния, задаваемого волновой функцией, в гамильтоновых квантовых системах.

Волнова́я фу́нкция, или пси-функция — комплекснозначная функция, используемая в квантовой механике для описания чистого состояния системы. Является коэффициентом разложения вектора состояния по базису (обычно координатному)

Физический смысл волновой функции заключается в том, что согласно копенгагенской интерпретации квантовой механики плотность вероятности нахождения частицы в данной точке конфигурационного пространства в данный момент времени считается равной квадрату абсолютного значения волновой функции этого состояния в координатном представлении.

11)

12) Атом состоит из атомного ядра и электронной оболочки.

Ядро атома состоит из протонов (p+) и нейтронов (n0). Число протонов N(p+) равно заряду ядра (Z) и порядковому номеру элемента в естественном ряду элементов (и в периодической системе элементов).

Сумма числа нейтронов N(n0), обозначаемого просто буквой N, и числа протонов Z называется массовым числом и обозначается буквой А.

A = Z + N

Электронная оболочка атома состоит из движущихся вокруг ядра электронов (е-).

Число электронов N(e-) в электронной оболочке нейтрального атома равно числу протонов Z в его ядре.

Масса протона примерно равна массе нейтрона и в 1840 раз больше массы электрона, поэтому масса атома практически равна массе ядра.

Форма атома - сферическая. Радиус ядра примерно в 100000 раз меньше радиуса атома.

Периодический закон был сформулирован Д. И. Менделеевым в следующем виде (1871): «свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса» . В настоящее время Периодический закон Д. И. Менделеева имеет следующую формулировку: «свойства химических элементов, а также формы и свойства образуемых ими простых веществ и соединений находятся в периодической зависимости от величины зарядов ядер их атомов».

Особенность Периодического закона среди других фундаментальных законов заключается в том, что он не имеет выражения в виде математического уравнения. Графическим (табличным) выражением закона является разработанная Менделеевым Периодическая система элементов.

Главный принцип построения Периодической системы - выделение в ней периодов (горизонтальных рядов) и групп (вертикальных столбцов) элементов. Современная Периодическая система состоит из 7 периодов (седьмой период должен закончиться 118-м элементом). Короткопериодный вариант Периодической системы содержит 8 групп элементов, каждая из которых условно подразделяется на группу А (главную) и группу Б (побочную). В длиннопериодном варианте Периодической системы - 18 групп, имеющих те же обозначения, что и в короткопериодном. Элементы одной группы имеют одинаковое строение внешних электронных оболочек атомов и проявляют определенное химическое сходство.

13) Валентность атома – это его способность образовывать определенное число химических связей с другими атомами. Валентность определяется как число электронных пар, которыми данный атом связан с другими атомами.

Поскольку в химической связи участвуют только электроны внешних оболочек, такие электроны называют валентными. Единичная (простая) связь возникает, когда атомы делят между собой одну пару валентных электронов.

Сте́пень окисле́ния (окислительное число, формальный заряд) — вспомогательная условная величина для записи процессов окисления, восстановления и окислительно-восстановительных реакций, численная величина электрического заряда, приписываемого атому в молекуле в предположении, что электронные пары, осуществляющие связь, полностью смещены в сторону более электроотрицательных атомов.

14) Химическая связь — это взаимодействие атомов, обуславливающее устойчивость молекулы или кристалла как целого. Химическая связь определяется взаимодействием между заряженными частицами (ядрами и электронами).

Ковалентная связь образуется за счёт общих электронных пар, возникающих в оболочках связываемых атомов.Она может быть образована атомами одного итого же элемента и тогда она неполярная; например, такая ковалентная связь существует в молекулах одноэлементных газов H2, O2, N2, Cl2 и др.

Ковалентная связь может быть образована атомами разных элементов, сходных по химическому характеру, и тогда она полярная; например, такая ковалентная связь существует в молекулах H2O, NF3, CO2. Ковалентная связь образуется между атомами элементов, обладающих электроотрицательным характером.

Ионная связь – частный случай ковалентной, когда образовавшаяся электронная пара полностью принадлежит более электроотрицательному атому, становящемуся анионом.

Металлическая связь возникает в результате частичной делокализации валентных электронов, которые достаточно свободно движутся в решетке металлов, электростатически взаимодействуя с положительно заряженными ионами. Силы связи не локализованы и не направлены, а делокализированные электроны обусловливают высокую тепло- и электропроводность.

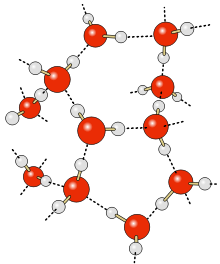

Водородная связь. Ее образование обусловленно тем, что в результате сильного смещения электронной пары к электроотрицательному атому атом водорода, обладающий эффективным положительным зарядом, может взаимодействовать с другим электроотрицательным атомом (F, O, N, реже Cl, Br, S). Энергия такого электростатического взаимодействия составляет 20–100 кДж∙моль–1. Водородные связи могут быть внутри- и межмолекулярными. Внутримолекулярная водородная связь образуется, например, в ацетилацетоне и сопровождается замыканием цикла

15) Cвязь между атомами возникает при перекрывании их атомных орбиталей с образованием молекулярных орбиталей (МО). Различают два механизма образования ковалентной связи.

ОБМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ - в образовании связи участвуют одноэлектронные атомные орбитали, т.е. каждый из атомов предоставляет в общее пользование по одному электрону:

![]()

ДOНОРНО-АКЦЕПТОРНЫЙ МЕХАНИЗМ - образование связи происходит за счет пары электронов атома-донора и вакантной орбитали атома-акцептора

:

![]()

Исследования ученых позволили сделать вывод, что химическая связь в молекуле водорода осуществляется путем образования пары электронов с противоположно направленными спинами. Каждый электрон занимает место в квантовых ячейках обоих атомов, т.е. движется в силовом поле, образованном двумя силовыми центрами – ядрами атомов водорода. Это представление о механизме образования химической связи было развито учеными Гейтлером и Лондоном на примере водорода.это было распространено и на более сложные молекулы. Разработанная на этой основе теория образования химической связи получила название метода валентных связей. Метод ВС дал теоретическое объяснение важнейших свойств ковалентной связи, позволил понять строение большого числа молекул. Хотя этот метод не оказался универсальным и в ряде случаев не в состоянии правильно описать структуру и свойства молекул – все же он сыграл большую роль в разработке квантово-механической теории химической связи и не потерял своего значение до настоящего времени. В основе метода ВС лежат следующие положения:

- ковалентная связь образуется двумя электронами с противоположно направленными спинами, причем эта электронная пара принадлежит двум атомам.

-ковалентная связь тем прочнее, чем в большей степени перекрываются взаимодействующие электронные облака.

16) При образовании ковалентной связи в молекулах органических соединений общая электронная пара заселяет связывающие молекулярные орбитали, имеющие более низкую энергию. В зависимости от формы МО – σ-МО или π-МО – образующиеся связи относят к σ- или p-типу.

σ-Связь – ковалентная связь, образованная при перекрывании s-, p- и гибридных АО вдоль оси, соединяющей ядра связываемых атомов (т.е. при осевом перекрывании АО).

π-Связь – ковалентная связь, возникающая при боковом перекрывании негибридных р-АО. Такое перекрывание происходит вне прямой, соединяющей ядра атомов. π-Связи возникают между атомами, уже соединенными σ-связью (при этом образуются двойные и тройные ковалентные связи). π-Связь слабее σ-связи из-за менее полного перекрывания р-АО.

Различное строение σ- и π-молекулярных орбиталей определяет характерные особенности σ- и π-связей.

σ-Связь прочнее π-связи. Это обусловлено более эффективным осевым перекрыванием АО при образовании σ-МО и нахождением σ-электронов между ядрами.

По σ-связям возможно внутримолекулярное вращение атомов, т.к. форма σ-МО допускает такое вращение без разрыва связи (аним., ~33 Kб). Вращение по двойной (σ + π) связи невозможно без разрыва π-связи!

Электроны на π-МО, находясь вне межъядерного пространства, обладают большей подвижностью по сравнению с σ-электронами. Поэтому поляризуемость π-связи значительно выше, чем σ-связи.

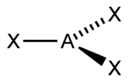

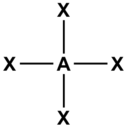

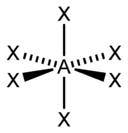

17. Гибридизация орбиталей — гипотетический процесс смешения разных (s, p, d, f) орбиталей центрального атома многоатомной молекулы с возникновением одинаковых орбиталей, эквивалентных по своим характеристикам.

Виды гибридизации

sp-гибридизация

Происходит при смешивании одной s- и одной p-орбиталей. Образуются две равноценные sp-атомные орбитали, расположенные линейно под углом 180 градусов и направленные в разные стороны от ядра атома углерода. Две оставшиеся негибридные p-орбитали располагаются во взаимно перпендикулярных плоскостях и участвуют в образовании π-связей, либо занимаются неподелёнными парами электронов.

sp2-гибридизация

Происходит при смешивании одной s- и двух p-орбиталей. Образуются три гибридные орбитали с осями, расположенными в одной плоскости и направленными к вершинам треугольника под углом 120 градусов. Негибридная p-атомная орбиталь перпендикулярна плоскости и, как правило, участвует в образовании π-связей

sp3-гибридизация

Происходит при смешивании одной s- и трех p-орбиталей, образуя четыре равноценные по форме и энергии sp3-гибридные орбитали. Могут образовывать четыре σ-связи с другими атомами или заполняться неподеленными парами электронов.

Оси sp3-гибридных орбиталей направлены к вершинам правильного тетраэдра. Тетраэдрический угол между ними равен 109°28', что соответствует наименьшей энергии отталкивания электронов. Также sp3-орбитали могут образовывать четыре σ-связи с другими атомами или заполняться неподеленными парами электронов.Такое состояние характерно для атомов углерода в насыщенных углеводородах и соответственно в алкильных радикалах и их производных.

Гибридизация и геометрия молекул

Представления о гибридизации атомных орбиталей лежат в основе теории отталкивания электронных пар Гиллеспи-Найхолма. Каждому типу гибридизации соответствует строго определённая пространственная ориентация гибридных орбиталей центрального атома, что позволяет её использовать как основу стереохимических представлений в неорганической химии.

В таблице приведены примеры соответствия наиболее распространённых типов гибридизации и геометрической структуры молекул в предположении, что все гибридные орбитали участвуют в образовании химических связей (отсутствуют неподелённые электронные пары)[3].

Тип гибридизации |

Число гибридных орбиталей |

Геометрия |

Структура |

Примеры |

sp |

2 |

Линейная |

|

BeF2, CO2, NO2+ |

sp2 |

3 |

Треугольная |

|

BF3, NO3-, CO32- |

sp3 |

4 |

Тетраэдрическая |

|

CH4, ClO4-, SO42-, NH4+ |

dsp2 |

4 |

Плоскоквадратная |

|

Ni(CO)4, [PdCl4]2- |

sp3d |

5 |

Гексаэдрическая |

|

PCl5, AsF5 |

sp3d2 |

6 |

Октаэдрическая |

|

SF6, Fe(CN)63-, CoF63- |

18.Особые виды химической связи:

Донорно-акцепторный механизм (иначе координационный механизм) — способ образования ковалентной химической связи между двумя атомами или группой атомов, осуществляемый за счет неподеленной парыэлектронов атома-донора и свободной орбитали атома-акцептора. Донорами обычно выступают атомы азота, кислорода, фосфора, серы и др., имеющие неподелённые электронные пары на валентных орбиталях малого размера. Роль акцептора могут выполнять ионизированный атом водорода H+, некоторые p-металлы (напр., алюминий при образовании иона AlH4-) и, в особенности, d-элементы, имеющие незаполненные энергетические ячейки в валентном электронном слое.

Делокализованная связь - связь, электронная пара которой рассредоточена между несколькими (более 2) ядрами атомов (подобие металлической связи). Такая делокализация (рассредоточение) электронов характерна для сопряженных π-связей, т.е. кратных связей, чередующихся с одинарными.

Сопряженная система |

|

Несопряженная система |

CH2=CHCH=CH2 |

|

CH2=CHСН2CH=CH2 |

делокализованные π-связи |

|

локализованные π-связи |

Делокализация π-электронов приводит к тому, что в сопряженной системе связи становятся нецелочисленными (дробными), т.е. ни двойными или тройными, ни одинарными. Иначе говоря, связи имеют нецелочисленный ПОРЯДОК. Соответственно, длины делокализованных связей имеют промежуточные значения между длинами одинарных и кратных связей.

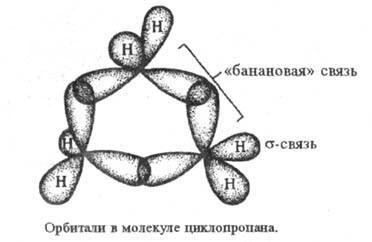

Банановая связь-σ - связи между 2 соседними атомами углерода.

|

Водородная связь — форма ассоциации между электроотрицательным атомом и атомом водорода H, связанным ковалентно с другим электроотрицательным атомом. В качестве электроотрицательных атомов могут выступать N, O или F. Водородные связи могут быть межмолекулярными или внутримолекулярными.

Изучение водородной связи, которая образуется между электроотрицательными атомами, из которых хотя бы один имеет свободную электронную пару. Особенности внутримолекулярной и межмолекулярной водородной связи, анализ ее энергии и органических соединений. Помимо различных гетерополярных и гомеополярных связей, существует еще один особый вид связи, который в последние два десятилетия привлекает все большее внимание химиков. Это так называемая водородная связь. Оказалось, что атом водорода может образовывать связь между двумя электроотрицательными атомами (F, О, N, реже Сl и S). Известны случаи, когда эту связь образует водородный атом, связанный с атомом углерода в соединениях типа НСХ3, где X -- электроотрицательный атом или группа (например, в HCN, фторуглеводородах). Хотя в настоящее время природа водородной связи еще до конца не выяснена, однако определённое представление о ней уже можно составить. Например:вода,спирт.

19. Электроотрицательность элементов

Электpоoтрицательность χ (греч. хи) — способность атома удерживать внешние (валентные) электроны. Она определяется степенью притяжения этих электронов к положительно заряженному ядру.

Это свойство проявляется в химических связях как смещение электронов связи в сторону более электроотрицательного атома. Электpоотрицательность атомов, участвующих в образовании химической связи, – один из главных факторов, который определяет не только ТИП, но и СВОЙСТВА этой связи, и тем самым влияет на характер взаимодействия между атомами при протекании химической реакции.

Элeктроотрицательность элементов подчиняется периодическому закону: она растет слева направо в периодах и снизу вверх в главных подгруппах Периодической системы элементов Д.И. Менделеева.

Алгоритм определения типа химической связи

Предсказать полярность связи можно на основании значений относительной электроотрицательности атомов элементов. Чем больше разность относительных электроотрицательностей связанных атомов (обозначим ее через ∆X), тем сильнее выражена полярность. Предельно высокое значение ΔХ в соединении CsF (4,1 - 0,86 = 3,24).

Итак, химическая связь между атомами ионная вплоть до ∆Х≈2, ΔХ = 0 - это связь неполярная ковалентная; в промежуточных случаях - полярная ковалентная.

20. Полярность химических связей — характеристика химической связи, показывающая изменение распределения электронной плотности в пространстве вокруг ядер в сравнении с распределением электронной плотности в образующих данную связь нейтральных атомах. Практически все химические связи, за исключениям связей в двухатомных гомоядерных молекулах — в той или иной степени полярны. Ковалентные связи обычно слабо полярны. Ионные связи — сильно полярны.

Молекулы, которые образованы атомами одного и того же элемента, как правило, будут неполярными, как неполярны и сами связи в них. Так, молекулы Н2, F2, N2 неполярны.

Молекулы, которые образованы атомами разных элементов, могут быть полярными и неполярными. Это зависит от геометрической формы. Если форма симметрична, то молекула неполярна (BeH2, BF3, CH4, CO2, SO3), если асимметрична (из-за наличия неподелённых пар или неспаренных электронов), то молекула полярна (NH3, H2O, SO2, NO2).

При замене одного из боковых атомов в симметричной молекуле на атом другого элемента также происходит искажение геометрической формы и появление полярности, например вхлорпроизводных метана CH3Cl, CH2Cl2 и CHCl3 (молекулы метана CH4 неполярны).

Дипольный момент образуется за счет смещения центров положительного и отрицательного зарядов на некоторую величину l, называемую длиной диполя.

Чем более полярны молекулы, чем значительнее смещены валентные электронные пары к одному из атомов, тем больше m. И наоборот, если электрическая ассиметрия молекул незначительна, то величина m невелика .

21. Термодинамическая система — это некая физическая система, состоящая из большого количества частиц, способная обмениваться с окружающей средой энергией и веществом. Также обычно полагается, что такая система подчиняется статистическим закономерностям. Для термодинамических систем справедливы законы термодинамики.

Классификация

Термодинамические системы подразделяются на однородные по составу (например, газ в сосуде) и неоднородные (вода и пар или смесь газов в сосуде).

Выделяют также изолированные системы, то есть системы, которые не обмениваются с окружающей средой ни энергией, ни веществом, и закрытые системы, которые обмениваются со средой только энергией, но не обмениваются веществом. Если же в системе происходят обменные процессы с окружающей средой, то её называют открытой.

Параметры состояния, термодинамические параметры — физические величины, характеризующие состояние термодинамической системы: температура, давление, удельный объём, намагниченность, электрическая поляризация и др. Различают экстенсивные параметры состояния, пропорциональные массе системы:

объём,

внутренняя энергия,

энтропия,

энтальпия,

энергия Гиббса,

энергия Гельмгольца (свободная энергия),

и интенсивные параметры состояния, не зависящие от массы системы:

давление,

температура,

концентрация,

магнитная индукция и др.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

всякое изменение, происходящее в термодинамич. системе и связанное с изменением хотя бы одного из её параметров состояния. Различают обратимые процессы, необратимые процессы и квазистатические процессы. Частные случаи Т. п.: адиабатный процесс, изобарический процесс, изотермический процесс, изохорический процесс

Внутренняя энергия – суммарная энергия хаотического (теплового) движения микрочастиц системы и энергия взаимодействия этих частиц. Внутренняя энергия - однозначная функция термодинамического состояния системы (при переходе системы из одного состояния в другое изменение внутренней энергии определяется разностью значений внутренней энергии этих состояний и не зависит от пути перехода).

энтальпия — это та энергия, которая доступна для преобразования в теплоту при определенном постоянном давлении.

![]()

Таким образом, энтальпия в данном состоянии представляет собой сумму внутренней энергии тела и работы, которую необходимо затратить, чтобы тело объёмом V ввести в окружающую среду, имеющую давление р и находящуюся с телом в равновесном состоянии. Энтальпия системы H — аналогично внутренней энергии и другим термодинамическим потенциалам — имеет вполне определенное значение для каждого состояния, т. е. является функцией состояния. Следовательно, в процессе изменения состояния

![]()

Изменение

энтальпии (или Тепловой

эффект химической реакции)

не зависит от пути процесса, определяясь

только начальным и конечным состоянием

системы. Если система каким-либо путём

возвращается в исходное состояние

(круговой процесс), то изменение любого

её параметра, являющегося функцией

состояния, равно нулю, отсюда ![]() ,

или же

,

или же

![]()

Дифференциал энтальпии, выраженный в собственных переменных — через энтропию S и давление p:

22. В ньютоновской механике формулируется частный случай закона сохранения энергии — Закон сохранения механической энергии, звучащий следующим образом[2]

Полная механическая энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют только консервативные силы, остаётся постоянной.

Первый закон термодинамики: Количество теплоты, полученное системой, идёт на изменение её внутренней энергии и совершение работы против внешних сил

Рассмотрим несколько частных случаев:

Если

,

то это означает, что тепло к

системе подводится.

,

то это означает, что тепло к

системе подводится.Если

,

аналогично — тепло отводится.

,

аналогично — тепло отводится.Если

,

то система не обменивается теплом с

окружающей средой и называется адиабатически

изолированной.

,

то система не обменивается теплом с

окружающей средой и называется адиабатически

изолированной.

Первое начало термодинамики:

при изобарном процессе

![]()

при изохорном процессе (

)

)

![]()

при изотермическом процессе

![]()

Энергетический эффект химического процесса возникает за счет изменения в системе внутренней энергии или энтальпии. Предположим, что некоторая система за счет поглощения теплоты Q переходит из состояния 1 в состояние 2. В общем случае эта теплота расходуется на изменение внутренней энергии системы ΔU и на совершение работы против внешних сил W: Q = ΔU + W (согласно закону сохранения энергии).

Предположим, что система за счет поглощения теплоты Q переходит из начального состояния 1 в конечное состояние 2, тогда:

ΔU = U2- U1.

Для химических реакций под работой против внешних сил подразумевается работа против внешнего давления. Обычно она совершается за счет расширения системы, например, при выделении газа. Работа против внешнего давления равна произведению давления р на изменение объема системы ΔV при переходе ее из состояния 1 в состояние 2:

W = р ΔV, ΔV = V2 — V1, W = р(V2 — V1).

При изохорном процессе (V = const), поскольку изменения объема системы не происходит, W = 0. Тогда переходу системы из состояния 1 в состояние 2 отвечает равенство: Qv = U2 — U1 = ΔU.

При изобарном процессе (р = cost, характерно для подавляющего большинства химических реакций) тепловой эффект Qp равен

Qp = Δ U + р ΔV, Qp = (U2 — U1) + p(V2 — V1)

или

Q = (U2 + p U2)-(U1 + pU1).

Закон сохранения энергии называют также первым законом термодинамики.

Величину U + pV называют энтальпией. Таким образом, если при изохорном процессе энергетический эффект реакции равен изменению внутренней энергии системы, то в случае изобарного процесса он равен изменению энтальпии системы.

Закон Гесса — основной закон термохимии, который формулируется следующим образом:

Тепловой эффект химической реакции, проводимой в изобарно-изотермических или изохорно-изотермических условиях, зависит только от вида и состояния исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути её протекания.

Иными словами, количество теплоты, выделяющееся или поглощающееся при каком-либо процессе, всегда одно и то же, независимо от того, протекает ли данное химическое превращение в одну или в несколько стадий (при условии, что температура, давление и агрегатные состояния веществ одинаковы). Например, окисление глюкозы в организме осуществляется по очень сложному многостадийному механизму, однако суммарный тепловой эффект всех стадий данного процесса равен теплоте сгорания глюкозы.

Следствия из закона Гесса

Тепловой эффект прямой реакции равен по величине и противоположен по знаку тепловому эффекту обратной реакции (закон Лавуазье-Лапласа).

Тепловой эффект химической реакции равен разности сумм теплот образования (ΔHf) продуктов реакции и исходных веществ, умноженных на стехиометрические коэффициенты (ν):

![]()

Тепловой эффект химической реакции равен разности сумм теплот сгорания (ΔHc) исходных веществ и продуктов реакции, умноженных на стехиометрические коэффициенты (ν):

![]()

Тепловой эффект - количество теплоты, выделившееся или поглощенное химической системой при протекании в ней химической реакции.

Тепловой эффект обозначается символами Q или ΔH (Q = –ΔH). Его величина соответствует разности между энергиями исходного и конечного состояний реакции:

ΔH = Hкон. – Hисх. = Eкон. – Eисх.

Реакции, протекающие с выделением теплоты, проявляют положительный тепловой эффект (Q > 0, ΔH < 0) и называются экзотермическими.

Реакции, которые идут с поглощением теплоты из окружающей среды (Q < 0, ΔH > 0), т.е. с отрицательным тепловым эффектом, являются эндотермическими.

Тепловой эффект химической реакции или изменение энтальпии системы вследствие протекания химической реакции — отнесенное к изменению химической переменной количество теплоты, полученное системой, в которой прошла химическая реакция и продукты реакции приняли температуру реагентов. Если реакцию проводят при стандартных условиях при Т = 298 К = 25 ˚С и Р = 1 атм = 101325 Па, тепловой эффект называют стандартным тепловым эффектом реакции или стандартной энтальпией реакции ΔHrO. В термохимии стандартный тепловой эффект реакции рассчитывают с помощью стандартных энтальпий образования по закону Гесса. ΔHреакцииO = ΣΔHfO (продукты) — ΣΔHfO (реагенты)

Стандартная энтальпия образования (стандартная теплота образования)

Под стандартной теплотой образования понимают тепловой эффект реакции образования одного моля вещества из простых веществ, его составляющих, находящихся в устойчивых стандартных состояниях.

Например, стандартная энтальпия образования 1 моль метана из углерода и водорода равна тепловому эффекту реакции:

С(тв) + 2H2(г) = CH4(г) + 74.9 кДж/моль.

Стандартная

энтальпия образования обозначается

ΔHfO.

Здесь индекс f означает formation (образование),

а перечеркнутый кружок, напоминающий

диск Плимсоля[1] —

то, что величина относится к стандартному

состояниювещества.

В литературе часто встречается другое

обозначение стандартной энтальпии

— ΔH298,150,

где 0 указывает на равенство давления

одной атмосфере[2] (или,

несколько более точно, на стандартные

условия[3]),

а 298,15 — температура. Иногда индекс 0

используют для величин, относящихся

к чистому

веществу,

оговаривая, что обозначать им стандартные

термодинамические величины можно только

тогда, когда в качестве стандартного

состояния выбрано именно чистое

вещество[4].

Стандартным также может быть принято,

например, состояние вещества в предельно

разбавленном растворе.

«Диск Плимсоля» в таком случае означает

собственно стандартное состояние

вещества, независимо от его выбора.

Энтальпия

образования простых веществ принимается

равной нулю, причем нулевое значение

энтальпии образования относится к

агрегатному состоянию, устойчивому при

T = 298 K. Например, для йода в

кристаллическом состоянии ΔHI2(тв)0 =

0 кДж/моль, а для жидкого йода ΔHI2(ж)0 =

22 кДж/моль. Энтальпии образования простых

веществ при стандартных условиях

являются их основными энергетическими

характеристиками.

Тепловой эффект любой реакции находится как разность между суммой теплот образования всех продуктов и суммой теплот образования всех реагентов в данной реакции (следствие закона Гесса):

ΔHреакцииO =

ΣΔHfO (продукты) —

ΣΔHfO (реагенты)

Термохимические эффекты можно включать в химические реакции. Химические уравнения в которых указано количество выделившейся или поглощенной теплоты, называются термохимическими уравнениями. Реакции, сопровождающиеcя выделением тепла в окружающую среду имеют отрицательный тепловой эффект и называются экзотермическими. Реакции, сопровождающиеся поглощением тепла имеют положительный тепловой эффект и называются эндотермическими. Тепловой эффект обычно относится к одному молю прореагировавшего исходного вещества, стехиометрический коэффициент которого максимален.

23. Второе начало термодинамики — физический принцип, накладывающий ограничение на направление процессов передачи тепла между телами.

Второе начало термодинамики запрещает так называемые вечные двигатели второго рода, показывая, что коэффициент полезного действия не может равняться единице, поскольку для кругового процесса температура холодильника не может равняться абсолютному нулю (невозможно построить замкнутый цикл, проходящий через точку с нулевой температурой).

Энтропи́я (от др.-греч. ἐντροπία — поворот, превращение) — в естественных науках мера неупорядоченности системы, состоящей из многих элементов

Термодинамическая энтропия S, часто просто именуемая энтропия, в химии и термодинамике является функцией состояния термодинамической системы.

Понятие

энтропии было впервые введено

в 1865 году Рудольфом

Клаузиусом.

Он определил изменение

энтропии термодинамической

системы при обратимом

процессе как

отношение общего количества

тепла ![]() к

величине абсолютной

температуры

к

величине абсолютной

температуры ![]() :

:

![]() .

.

Например, при температуре 0 °C, вода может находиться в жидком состоянии и при незначительном внешнем воздействии начинает быстро превращаться в лед, выделяя при этом некоторое количество теплоты. При этом температура вещества так и остается 0 °C. Изменяется состояние вещества, сопровождающееся выделением тепла, вследствие изменения структуры.

Рудольф

Клаузиус дал величине ![]() имя

«энтропия», происходящее от греческого

слова τρoπή,

«изменение» (изменение, превращение,

преобразование). Данное равенство

относится к изменению энтропии, не

определяя полностью саму энтропию.

имя

«энтропия», происходящее от греческого

слова τρoπή,

«изменение» (изменение, превращение,

преобразование). Данное равенство

относится к изменению энтропии, не

определяя полностью саму энтропию.

24. Свободная энергия Гиббса (или просто энергия Гиббса, или потенциал Гиббса, или термодинамический потенциал в узком смысле) — это величина, показывающая изменение энергии в ходе химической реакции и дающая таким образом ответ на вопрос о принципиальной возможности протекания химической реакции; это термодинамический потенциалследующего вида:

![]()

Энергию Гиббса можно понимать как полную химическую энергию системы (кристалла, жидкости и т. д.)

Понятие энергии Гиббса широко используется в термодинамике и химии.

Самопроизвольное протекание изобарно-изотермического процесса определяется двумя факторами: энтальпийным, связанным с уменьшением энтальпии системы (ΔH), и энтропийным T ΔS, обусловленным увеличением беспорядка в системе вследствие роста её энтропии. Разность этих термодинамических факторов является функцией состояния системы, называемой изобарно-изотермическим потенциалом или свободной энергией Гиббса (G, кДж)

Энергия Гиббса и направление протекания реакции

В

химических процессах одновременно

действуют два противоположных

фактора — энтропийный (![]() )

и энтальпийный (

)

и энтальпийный (![]() ).

Суммарный эффект этих противоположных

факторов в процессах, протекающих при

постоянном давлении и температуре,

определяет изменение энергии

Гиббса (

).

Суммарный эффект этих противоположных

факторов в процессах, протекающих при

постоянном давлении и температуре,

определяет изменение энергии

Гиббса (![]() ):

):

![]()

Из

этого выражения следует, что ![]() ,

то есть некоторое количество

теплоты расходуется

на увеличение энтропии (

),

эта часть энергии потеряна для совершения

полезной работы (рассеивается

в окружающую среду в виде тепла), её

часто называют связанной

энергией.

Другая часть теплоты (

,

то есть некоторое количество

теплоты расходуется

на увеличение энтропии (

),

эта часть энергии потеряна для совершения

полезной работы (рассеивается

в окружающую среду в виде тепла), её

часто называют связанной

энергией.

Другая часть теплоты (![]() )

может быть использована для совершения

работы, поэтому энергию Гиббса часто

называют также свободной энергией.

)

может быть использована для совершения

работы, поэтому энергию Гиббса часто

называют также свободной энергией.

Характер

изменения энергии Гиббса позволяет

судить о принципиальной возможности

осуществления процесса. При ![]() процесс

может протекать, при

процесс

может протекать, при ![]() процесс

протекать не может (иными словами, если

энергия Гиббса в исходном состоянии

системы больше, чем в конечном, то процесс

принципиально может протекать, если

наоборот — то не может). Если же

процесс

протекать не может (иными словами, если

энергия Гиббса в исходном состоянии

системы больше, чем в конечном, то процесс

принципиально может протекать, если

наоборот — то не может). Если же ![]() ,

то система находится в состоянии химического

равновесия.

,

то система находится в состоянии химического

равновесия.

Обратите внимание, что речь идёт исключительно о принципиальной возможности протекания реакции. В реальных же условиях реакция может не начинаться и при соблюдении неравенства (по кинетическимпричинам).

Существует

полезное соотношение, связывающее

изменение свободной энергии Гиббса

в

ходе химической реакции с её константой

равновесия ![]() :

:

![]()

Вообще говоря, любая реакция может быть рассмотрена как обратимая (даже если на практике она таковой не является). При этом константа равновесия определяется как

![]()

где ![]() — константа

скорости прямой

реакции,

— константа

скорости прямой

реакции, ![]() —

константа скорости обратной реакции.

—

константа скорости обратной реакции.

25.Электро́дный потенциа́л — разность электрических потенциалов между электродом и находящимся с ним в контакте электролитом (чаще всего между металлом и раствором электролита).

Возникновение электродного потенциала обусловлено переносом заряженных частиц через границу раздела фаз, специфической адсорбцией ионов, а при наличии полярных молекул (в том числе молекул растворителя) — ориентационной адсорбцией их. Величина электродного потенциала в неравновесном состоянии зависит как от природы и состава контактирующих фаз, так и от кинетических закономерностей электродных реакций на границе раздела фаз.

Равновесное значение скачка потенциалов на границе раздела электрод/раствор определяется исключительно особенностями электродной реакции и не зависит от природы электрода и адсорбции на нём поверхностно-активных веществ. Эту абсолютную разность потенциалов между точками, находящимися в двух разных фазах, нельзя измерить экспериментально или рассчитать теоретически.

Электродвижущая сила (ЭДС) — скалярная физическая величина, характеризующая работу сторонних сил, то есть любых сил неэлектрического происхождения, действующих в квазистационарных цепях постоянного или переменного тока.

Электродвижущая сила (ЭДС) элемента равна разности потенциалов правого и левого электродов:

E = EП - EЛ.

Если ЭДС элемента положительна, то реакция (так, как она записана в элементе) протекает самопроизвольно. Если ЭДС отрицательна, то самопроизвольно протекает обратная реакция.

Стандартная ЭДС равна разности стандартных потенциалов:

![]() .

.

Эдс

хим. электрохимических цепей однозначно

связана с изменением свободнойэнергии

Гиббса![]() в

ходе соответствующей хим. р-ции:

в

ходе соответствующей хим. р-ции:![]() (п

- число участвующих в р-ции электронов;

F - число Фарадея), поэтому измерения эдс

могут использоваться для расчета

(п

- число участвующих в р-ции электронов;

F - число Фарадея), поэтому измерения эдс

могут использоваться для расчета![]() причем

часто электрохим. метод определения

как относительно простой и высокоточный

имеет существенные преимущества перед

термохим. методами. Применение ур-ния

Гиббса-Гельмгольца к электрохимическим

цепям при постоянном давлении приводит

к соотношению:

причем

часто электрохим. метод определения

как относительно простой и высокоточный

имеет существенные преимущества перед

термохим. методами. Применение ур-ния

Гиббса-Гельмгольца к электрохимическим

цепям при постоянном давлении приводит

к соотношению:

![]()

где

Т - абс. т-ра,![]() и

и![]() - энтальпия

и энтропия р-ции.

Т. обр., температурные зависимости эдс

электрохимических цепей позволяют

найти изменения энтальпии

и энтропииэлектрохим.

системы при протекании хим. р-ции.

- энтальпия

и энтропия р-ции.

Т. обр., температурные зависимости эдс

электрохимических цепей позволяют

найти изменения энтальпии

и энтропииэлектрохим.

системы при протекании хим. р-ции.

26. Обратимые реакции — химические реакции, протекающие одновременно в двух противоположных направлениях (прямом и обратном), например:

3H2 + N2 ⇌ 2NH3.

Химическое равновесие — состояние химической системы, в котором обратимо протекает одна или несколько химических реакций, причём скорости в каждой паре прямая-обратная реакция равны между собой. Для системы, находящейся в химическом равновесии, концентрации реагентов, температура и другие параметры системы не изменяются со временем.[1]

А2 + В2 ⇄ 2AB

Зако́н де́йствующих масс устанавливает соотношение между массами реагирующих веществ в химических реакциях при равновесии, а также зависимость скорости химической реакции от концентрации исходных веществ.

Закон действующих масс в кинетической форме (основное уравнение кинетики) гласит, что скорость элементарной химической реакции пропорциональна произведению концентраций реагентов в степенях, равных стехиометрическим коэффициентам в уравнении реакции[1]. Это положение сформулировано в 1867 году норвежскими учёными К. Гульдбергом и П. Вааге. Для элементарной химической реакции:

![]()

закон действующих масс может быть записан в виде кинетического уравнения вида:

![]()

где ![]() — скорость

химической реакции,

— скорость

химической реакции, ![]() — константа

скорости реакции.

— константа

скорости реакции.

В химической термодинамике закон действующих масс связывает между собой равновесные активности исходных веществ и продуктов реакции, согласно соотношению:

![]()

где

![]() — активность веществ.

Вместо активности могут быть

использованы концентрация (для

реакции в идеальном растворе), парциальные

давления (реакция

в смеси идеальных газов), фугитивность

(реакция в смеси реальных газов);

— активность веществ.

Вместо активности могут быть

использованы концентрация (для

реакции в идеальном растворе), парциальные

давления (реакция

в смеси идеальных газов), фугитивность

(реакция в смеси реальных газов);

![]() — стехиометрический

коэффициент (для

исходных веществ принимается отрицательным,

для продуктов — положительным);

— стехиометрический

коэффициент (для

исходных веществ принимается отрицательным,

для продуктов — положительным);

![]() —

константа химического

равновесия.

Индекс «a» здесь означает использование

величины активности в

формуле.

—

константа химического

равновесия.

Индекс «a» здесь означает использование

величины активности в

формуле.

Конста́нта равнове́сия — величина, определяющая для данной химической реакции соотношение между термодинамическими активностями (либо, в зависимости от условий протекания реакции, парциальными давлениями, концентрациями или фугитивностями) исходных веществ и продуктов в состоянии химического равновесия (в соответствии с законом действующих масс). Зная константу равновесия реакции, можно рассчитать равновесный состав реагирующей смеси, предельный выход продуктов, определить направление протекания реакции.

Для реакции в смеси идеальных газов константа равновесия может быть выражена через равновесные парциальные давления компонентов pi по формуле[1]:

![]()

где νi — стехиометрический коэффициент (для исходных веществ принимается отрицательным, для продуктов — положительным). Kp не зависит от общего давления, от исходных количеств веществ или от того, какие участники реакции были взяты в качестве исходных, но зависит от температуры [2].

Например, для реакции окисления монооксида углерода:

2CO + O2 = 2CO2

константа равновесия может быть рассчитана по уравнению:

![]()

Если реакция протекает в идеальном растворе и концентрация компонентов выражена через молярность ci, константа равновесия принимает вид:

![]()

![]()

где k1 — константа скорости прямой реакции, а k2 — обратной. Это важное соотношение даёт одну из «точек соприкосновения» химической кинетики и химической термодинамики.

Для реакции, протекающей в изобарно-изотермических условиях, в некотором неравновесном исходном состоянии энергии Гиббса или химические потенциалы реагирующих веществ и продуктов реакции в общем случае не одинаковы, их разность (ΔGT) может быть рассчитана по уравнению:

![]()

где ![]() —

отношение парциальных давлений участников

реакции в исходном состоянии в степенях,

равных их стехиометрическим коэффициентам;

R — универсальная

газовая постоянная.

—

отношение парциальных давлений участников

реакции в исходном состоянии в степенях,

равных их стехиометрическим коэффициентам;

R — универсальная

газовая постоянная.

Это уравнение называют уравнением изотермы химической реакции. Оно позволяет рассчитать изменение энергии Гиббса при протекании процесса и определить направление протекания реакции:

при ![]() —

реакция идёт в прямом направлении, слева

направо;

—

реакция идёт в прямом направлении, слева

направо;

при ![]() —

реакция достигла равновесного состояния;

—

реакция достигла равновесного состояния;

при ![]() —

реакция идёт в обратном направлении.

—

реакция идёт в обратном направлении.

Стандартная константа равновесия связана со стандартной энергией Гиббса реакции соотношением:

![]()

Фугитивность ( летучесть, исправленное давление) - это давление реального газа, свойства которого выражены уравнением состояния идеального газа. Фугитивность, как и давление, выражается в атм или Па. Фугитивность реального пара ( газа) при низких давлениях принимают равной давлению пара.

Активность оценивается степенью превращения реагирующих компонентов при определенной температуре. Чем левее расположена кривая, тем эффективней проходят процессы при низких температурах ОГ, соответствующих наиболее токсичным режимам холостого хода и прогрева.