- •Оглавление

- •Часть I. Теоретические основы акустики 8

- •Глава 1. Немного истории 8

- •Глава 3. Ультразвук и его свойства 66

- •Часть II. Ультразвуковая аппаратура 115

- •Глава 1. Введение в ультразвуковую аппаратуру 115

- •Глава 2. Схемы и характеристики аппаратуры 136

- •Глава 3. Алгоритм обработки изображений при уз-диагностике 188

- •Часть III. Применение ультразвука 218

- •Глава 1. Применение ультразвука в промышленности 218

- •Глава 2. Применение ультразвука в медицине 246

- •Глава 3. Применение ультразвука в фармации 263

- •Вступление

- •Часть I. Теоретические основы акустики Глава 1. Немного истории

- •1.1. Открытия в области звуковых колебаний

- •1.2. Рождение ультразвука

- •Глава 2. Волны и колебания

- •2.1. Колебания

- •2.1.1. Периодическое движение

- •2.1.2. Свободные колебания

- •2.1.3. Маятник; кинематика его колебаний

- •2.1.4. Гармоническое колебание. Частота

- •2.1.5. Динамика гармонических колебаний

- •2.1.6. Период

- •2.1.7. Сдвиг фаз

- •2.1.8. Вынужденные колебания

- •2.1.9. Резонанс

- •2.2. Волны

- •2.2.1. Поперечные волны в шнуре

- •2.2.2. Продольные волны в столбе воздуха

- •2.2.3. Звуковые колебания

- •2.2.4. Музыкальный тон. Громкость и высота тона

- •2.2.5. Акустический резонанс

- •2.2.6. Шумы

- •2.2.7. Волны на поверхности жидкости

- •2.2.8. Скорость распространения волн

- •2.2.9. Радиолокация, гидроакустическая локация и звукометрия

- •2.2.10. Отражение волн

- •2.2.11. Отражение плоских волн

- •2.2.12. Перенос энергии волнами

- •2.3. Звук и его характеристики

- •2.3.1 Звуковые колебания

- •2.3.2. Высота звука

- •2.3.3. Громкость звука

- •2.3.4. Тембр звука

- •2.3.5. Восприятие созвучий

- •2.3.6. Устройство уха. Резонансная теория Гельмгольца

- •Глава 3. Ультразвук и его свойства

- •3.1. Что такое ультразвук

- •3.1.1 Характеристика ультразвука

- •3.1.2. Ультразвук как упругие волны

- •3.1.3. Специфические особенности ультразвука

- •3.2. Скорость звука

- •3.2.1. Измерение скорости звука

- •3.2.2. Дисперсия

- •3.2.3. Эффект Доплера в акустике

- •3.3. Ослабление звука с расстоянием

- •3.3.1. Ослабление звука для сферических волн

- •3.3.2. Поглощение звука

- •3.3.3. Коэффициент поглощения звука

- •3.3.4. Коэффициент поглощения ультразвука в воздухе.

- •3.3.5. Молекулярное поглощение и дисперсия ультразвука

- •3.3.6. Физический механизм молекулярного поглощения

- •3.4. Дифракция и интерференция

- •3.4.1. Понятие Дифракции

- •3.4.2. Интерференция звука

- •3.4.3. Акустооптическая дифракция

- •3.4.4. Дифракция света на ультразвуке в анизотропной среде

- •3.4.5. Применение на практике акустооптической дифракции

- •Часть II. Ультразвуковая аппаратура Глава 1. Введение в ультразвуковую аппаратуру

- •1.1. Обзор мировой ситуации

- •1.2. Действующие факторы и особенности ультразвукового воздействия

- •1.3. Общие требования к ультразвуковым аппаратам

- •Глава 2. Схемы и характеристики аппаратуры

- •2.1. Ультразвуковые колебательные системы

- •2.1.1. Общая характеристика

- •2.1.2. Ультразвуковые преобразователи

- •2.1.3. Согласование преобразователей со средой

- •2.1.4. Конструкция колебательной системы

- •2.1.5. Рабочие инструменты, соединения и опоры

- •2.2. Генераторы ультразвуковых колебаний

- •2.2.1. Общая характеристика

- •2.2.2. Ультразвуковые генераторы с независимым возбуждением

- •2.2.3. Генераторы с самовозбуждением

- •2.2.4. Генераторы с автоподстройкой частоты

- •2.3. Конструкции многофункциональных аппаратов

- •2.3.1. Многофункциональный аппарат для индивидульного потребителя

- •2.3.2. Многофункциональный аппарат мощностью 40 вт (миксер "алёна")

- •2.3.3. Многофункциональный ультразвуковой аппарат мощностью 160 вт. (электронный фитомиксер "алёна")

- •2.3.4. Многофункциональный аппарат мощностью 400 вт ("сонатор - 22/04 - 01")

- •Глава 3. Алгоритм обработки изображений при уз-диагностике

- •3.1. Общая характеристика

- •3.1.1. История

- •3.1.2. Биофизика ультразвука

- •3.1.3. Лучевая безопасность ультразвукового исследования

- •3.1.4. Общая схема ультразвукового аппарата.

- •3.2. Методы и алгоритмы обработки изображений

- •3.2.1. Принципы обработки

- •3.2.2. Линейное контрастирование

- •3.2.3. Пороговая обработка

- •3.2.4. Алгоритмы линейной фильтрации изображений

- •3.2.5. Медианный фильтр

- •3.2.6. Выделение контуров

- •3.2.7. Градиентный метод

- •3.2.8. Метод активных контуров

- •3.3. Пример ультразвуковой диагностики

- •3.3.1. Методика ультразвуковой ангиографии печени

- •3.3.2. Техника проведения ультразвуковой ангиографии печени

- •3.3.3. Ультразвуковая картина печени при гепатите

- •3.3.4. Ультразвуковая диагностика острого гепатита

- •3.3.5. Ультразвуковая диагностика хронического гепатита

- •1.1.2. Ультразвуковая обработка молока

- •1.1.3. Интенсификация процессов приготовления сыров

- •1.1.4. Применение ультразвука при приготовлении соков

- •1.1.5. Применение ультразвука в сельском хозяйстве

- •1.1.6. Ультразвуковое снятие заусенцев

- •1.1.7. Ультразвуковая дегазация жидкостей

- •1.1.8. Ультразвуковая мойка и очистка

- •1.2. Применение ультразвуковых многофункциональных аппаратов для обработки твердых тел

- •1.2.1. Общая характеристика

- •1.2.1. Ультразвуковая размерная обработка

- •1.2.2. Соединение порлимерных материалов под действием ультразвука

- •Глава 2. Применение ультразвука в медицине

- •2.1. Диагностика

- •2.1.1. Принципы уз-диагностики

- •2.1.3. Акушерство

- •2.1.4. Офтальмология

- •2.1.5. Исследование внутренних органов

- •2.1.6. Приповерхносные и наружные органы

- •2.1.7. Кардиология

- •2.1.8. Неврология

- •2.1.9. Использование эффекта Доплера в диагностике

- •2.2. Применение ультразвука в терапии и хирургии

- •2.2.1. Принципы применения уз в терапии и хирургии

- •2.2.2. Нагрев

- •2.2.3. Увеличение растяжимости коллагенсодержащих тканей

- •2.2.4. Повышение подвижности суставов

- •2.2.5. Болеутоляющее действие

- •2.2.6. Изменения кровотока

- •2.2.7. Уменьшение мышечного спазма

- •2.2.8. Хирургия с помощью фокусированного ультразвука

- •2.2.9. Ускорение регенерации тканей

- •2.2.10. Лечение трофических язв

- •2.2.11. Ускорение рассасывания отеков

- •2.2.12. Заживление переломов

- •2.2.13. Ультразвук и косметика

- •2.3. Ультразвук в стоматологии

- •2.3.1. История

- •2.3.2. Пародонтология

- •2.3.3. Эндодонтия

- •2.3.4. Хирургия

- •2.3.5. Ультазвуковая терапия

- •2.3.6. Профилактика и гигиена

- •2.3.7. Дезинфекция и очистка

- •Глава 3. Применение ультразвука в фармации

- •3.1. Обработка растворов

- •3.1.1. Ускорение процессов растворения

- •3.1.2. Приготовление эмульсий

- •3.1.3. Ультразвуковая стерилизация жидких сред

- •3.2. Обработка природного сырья

- •3.2.1. Ускорение процессов экстрагирования лекарственного сырья

- •3.2.2. Ультразвуковое диспергирование и приготовление суспензий

- •Заключение

- •Список использованной литературы

3.4.3. Акустооптическая дифракция

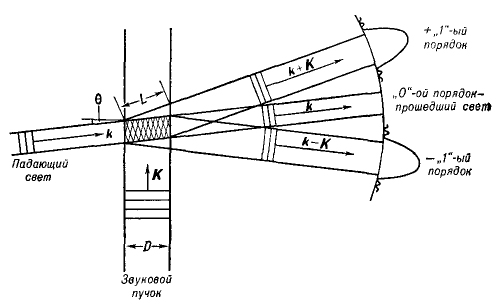

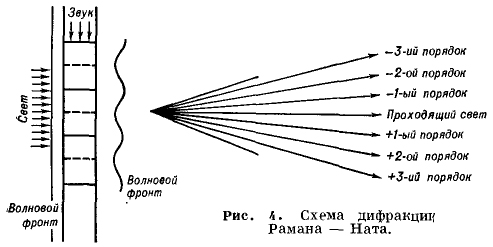

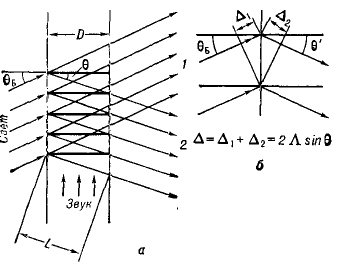

Дифракция света на ультразвуке (акустооптическая дифракция) — совокупность явлений, связанных с отклонением от законов прямолинейного распространения света в среде в присутствии УЗ-вой волны. В результате периодического изменения показателя преломления света n под действием звуковой волны в среде возникает структура, аналогичная дифракционной решётке, которая обладает периодичностью УЗ-вой волны и движется вместе с ней со скоростью звука. Если в такой структуре распространяется пучок монохроматичного света, то в среде, помимо основного, возникают пучки отклонённого (дифрагированного) света, характеристики которых — направление в пространстве, поляризация и интенсивность — зависят от параметров звукового поля (частоты и интенсивности УЗ, толщины звукового пучка D), а также от угла θ, под которым падает свет на звуковой пучок (рис.).

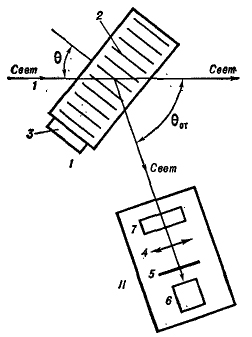

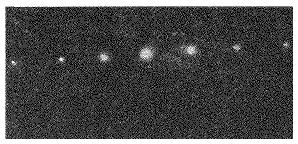

Наблюдать дифракцию света на ультразвуке можно, посылая лазерный луч 1 (рис.) па образец 2, в котором излучатель звука 3 возбуждает УЗ-вую волну. Линза 4 собирает дифрагированный свет, идущий по разным направлениям. В различных точках экрана 5. Если излучатель УЗ выключен, на экране видно световое пятно от проходящего света. При включении УЗ справа и слева от него появляются пятна, создаваемые дифрагированным светом различных порядков (рис.). Помещая вместо экрана диафрагму, можно выделить соответствующий порядок дифракции, интенсивность которого измеряется фотоприёмным устройством 6. С помощью поляризационного анализатора 7 можно выделить из отклонённого излучения свет определённой поляризации. Таким способом измеряют угловые, амплитудные и поляризационные характеристики дифрагированного излучения.

В результате эффекта Доплера при рассеянии на движущейся решётке возникает сдвиг частоты дифрагированного света: для m-го порядка дифракции частота света

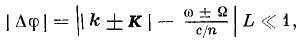

![]()

Где ω0 — частота падающего света, Ω — частота звука, ωm — частота дифрагированного света. Частота света, отклонённого в стороyу распространения УЗ-вой волны, увеличивается [знак + в формуле], а отклонённого в противоположную сторону [знак —], уменьшается. Непосредственное взаимодействие падающего света со звуком обусловливает только 1-й порядок дифракции, а высшие порядки появляются лишь в результате последующей дифракции на звуке света, уже отклонённого в 1-й, 2-й другие порядки.

Интенсивность света в дифракционном максимуме определяется фазовыми сдвигами между волнами, приходящими в точку наблюдения из всех точек объёма взаимодействия (рис.).

В общем случае разность фаз

![]()

Где α — длина волны света, поэтому электромагнитные волны, испускаемые различными частями области взаимодействия, интерферируя, взаимно гасят друг друга. При произвольном угле падения света θ эффективность ηm дифракция света на ультразвуке мала (здесь ηm = Im/I00, Im — интенсивность, света в m-м порядке дифракции, I00 — интенсивность падающего света). Однако при определённой геометрии взаимодействия, когда излучение, идущее из различных точек области взаимодействия в направлении на m-й дифракционный максимум, оказывается синфазным,, значение ηm возрастает на много порядков — возникает явление так называемой резонансной дифракции. Это явление имеет место в первом дифракционном порядке, если выполняется условие:

Где k и K — волновой вектор света и звука соответственно, с — скорость. Света в вакууме, n — показатель преломления для световой волны, L — длина взаимодействия в направлении на 1-й дифракционный максимум. (рис.).

С квантово-механической точки зрения резонансная дифракция представляет собой процесс поглощения (испускания) акустического фонона фотоном и образования рассеянного фотона с частотой ω' и волновым вектором k'. Условие резонансной дифракции эквивалентно закону сохранения энергии — импульса (так называемое условие синхронизма):

![]()

Поскольку частота света при рассеянии практически не изменяется (так как, Ω<<ω0), то в изотропной среде k'≈k. Условие возникновения и характер резонансной дифракция света на ультразвуке зависят от соотношения между длинами волн света Ω и звука Λ. Для низкочастотного звука, длина волны которого удовлетворяет условию αL/Λ2<<1, резонансная дифракция имеет место при нормальном падении cвета на звуковой пучок. Это так называемая Дифракция Рамана—Ната. В этом случае световая волна проходит сквозь звуковой пучок не отражаясь, а периодическое изменение n под действием УЗ приводит к периодическому изменению фазы прошедшей световой волны. На выходе плоская волна оказывается фазомодулированной: её волновой фронт становится «гофрированным» (рис.).

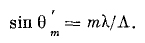

Такая волна эквивалентна значительному числу плоских волн, распространяющихся под малыми углами к проходящему световому пучку. Действительно, условие резонансной дифракции выполняется одновременно для большого числа порядков дифракции, и при достаточной длине взаимодействия L возникает многократное рассеяние фотона на фононах. Соответственно при выходе из области акустооптического взаимодействия световой луч разбивается на серию лучей с частотами ωm = ωm + mΩ, m = o,±1,±2..., идущих по различным направлениям, определяемым соотношением:

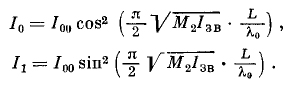

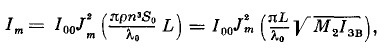

Интенсивность излучения света в m-й дифракционный максимум выражается формулой:

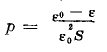

Где Jm — функция Бесселя 1-го рода m-го порядка, Iзв = рс3S2 — интенсивность звука, р — плотность материала, с — скорость звука в нём, S — амплитуда деформации в звуковой волне, α0 — длина световой волны в вакууме. Величина

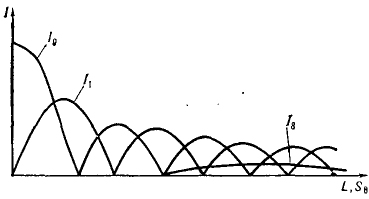

где ε0 и ε — диэлектрическая проницаемость невозмущённой и возмущённой среды соответственно, S — деформация среды) называется Упругооптической постоянной материала, или постоянной Поккельса, а величина M2=p2n6/ρc3 . Акустооптическим качеством материала и является основной характеристикой его акустооптических свойств. При достаточной длине взаимодействия L и интенсивности звука Iзв амплитуда дифрагированного света сравнивается c амплитудой падающего. С увеличением длины L (равной в этом случае толщине звукового пучка D) или амплитуды деформации S0 интенсивности как проходящего света, так и света, отклонённого в различные порядки дифракции, осциллируют (рис.), причём амплитуда осцилляции постепенно уменьшается, так как энергия падающего излучения распределяется среди всё возрастающего числа дифракционных максимумов.

Резонансная дифракция света на высокочастотном—звуке,— длина волны к-рого удовлетворяет условию αL/Λ2>1, называют Брэгговской дифракцией. Она возникает, если свет падает на звуковой пучок под определённым углом 6 (рис. а), так называемым углом Брэгга:

![]()

В этом случае отклонение света происходит только в 1-й порядок дифракции. Объяснить дифракцию Брэгга можно тем, что падающая под углом к звуковой решётке световая волна частично отражается от неё (рис. б) и интерференция отражённых лучей определяет интенсивность дифрагированного света: она максимальна, если разность оптического хода Δ световых волн, отражённых от соседних максимумов деформации среды, удовлетворяет условию: Δ = 2Λsinθ=α, то есть условию Брэгга. Интерференционная картина, однако, возникает лишь в том случае, если пучки, отраженные от соседних максимумов звуковой волны, пересекаются, то есть выполняется условие:

![]()

В зависимости от того, какой угол — тупой или острый образует волновой вектор света с направлением распространения звуковой волны, частота дифрагированного света равна ω + Ω (+ 1-й порядок дифракции) либо ω - Ω (- 1-й порядок). Этот процесс можно представить как рассеяние фотона на фононе, при котором соблюдается закон сохранения энергии и импульса. При этом знак — соответствует испусканию фонона, а знак + поглощению. Дифрагированный луч выходит из звукового пучка под углом рассеяния θ'; в изотропной среде θ' = θб. Для данной длины световой волны я существует предельная звуковая частота Ωпр = 4πсзв/α, выше которой Брэгговская дифракция невозможна. Эта частота отвечает случаю рассеяния света точно в обратном направлении.

Энергия падающего светового излучения распределяется между проходящим и дифрагированным лучами. Интенсивность дифрагированного света I1 при Брэгговской дифракции возрастает с увеличением интенсивности звука Iзв и длины взаимодействия L = D/cosθб до тех пор, пока весь падающий световой поток не окажется дифрагированным. При дальнейшем увеличении Iзв (или толщины звукового пучка D) часть отклонённого света, вновь дифрагируя на звуковой решётке, выходит из акустического пучка по направлению падающего излучения. В результате возникает периодичная зависимость интенсивности проходящего I0 и дифрагированного I1: света от Iзв и L: