- •Оглавление

- •Часть I. Теоретические основы акустики 8

- •Глава 1. Немного истории 8

- •Глава 3. Ультразвук и его свойства 66

- •Часть II. Ультразвуковая аппаратура 115

- •Глава 1. Введение в ультразвуковую аппаратуру 115

- •Глава 2. Схемы и характеристики аппаратуры 136

- •Глава 3. Алгоритм обработки изображений при уз-диагностике 188

- •Часть III. Применение ультразвука 218

- •Глава 1. Применение ультразвука в промышленности 218

- •Глава 2. Применение ультразвука в медицине 246

- •Глава 3. Применение ультразвука в фармации 263

- •Вступление

- •Часть I. Теоретические основы акустики Глава 1. Немного истории

- •1.1. Открытия в области звуковых колебаний

- •1.2. Рождение ультразвука

- •Глава 2. Волны и колебания

- •2.1. Колебания

- •2.1.1. Периодическое движение

- •2.1.2. Свободные колебания

- •2.1.3. Маятник; кинематика его колебаний

- •2.1.4. Гармоническое колебание. Частота

- •2.1.5. Динамика гармонических колебаний

- •2.1.6. Период

- •2.1.7. Сдвиг фаз

- •2.1.8. Вынужденные колебания

- •2.1.9. Резонанс

- •2.2. Волны

- •2.2.1. Поперечные волны в шнуре

- •2.2.2. Продольные волны в столбе воздуха

- •2.2.3. Звуковые колебания

- •2.2.4. Музыкальный тон. Громкость и высота тона

- •2.2.5. Акустический резонанс

- •2.2.6. Шумы

- •2.2.7. Волны на поверхности жидкости

- •2.2.8. Скорость распространения волн

- •2.2.9. Радиолокация, гидроакустическая локация и звукометрия

- •2.2.10. Отражение волн

- •2.2.11. Отражение плоских волн

- •2.2.12. Перенос энергии волнами

- •2.3. Звук и его характеристики

- •2.3.1 Звуковые колебания

- •2.3.2. Высота звука

- •2.3.3. Громкость звука

- •2.3.4. Тембр звука

- •2.3.5. Восприятие созвучий

- •2.3.6. Устройство уха. Резонансная теория Гельмгольца

- •Глава 3. Ультразвук и его свойства

- •3.1. Что такое ультразвук

- •3.1.1 Характеристика ультразвука

- •3.1.2. Ультразвук как упругие волны

- •3.1.3. Специфические особенности ультразвука

- •3.2. Скорость звука

- •3.2.1. Измерение скорости звука

- •3.2.2. Дисперсия

- •3.2.3. Эффект Доплера в акустике

- •3.3. Ослабление звука с расстоянием

- •3.3.1. Ослабление звука для сферических волн

- •3.3.2. Поглощение звука

- •3.3.3. Коэффициент поглощения звука

- •3.3.4. Коэффициент поглощения ультразвука в воздухе.

- •3.3.5. Молекулярное поглощение и дисперсия ультразвука

- •3.3.6. Физический механизм молекулярного поглощения

- •3.4. Дифракция и интерференция

- •3.4.1. Понятие Дифракции

- •3.4.2. Интерференция звука

- •3.4.3. Акустооптическая дифракция

- •3.4.4. Дифракция света на ультразвуке в анизотропной среде

- •3.4.5. Применение на практике акустооптической дифракции

- •Часть II. Ультразвуковая аппаратура Глава 1. Введение в ультразвуковую аппаратуру

- •1.1. Обзор мировой ситуации

- •1.2. Действующие факторы и особенности ультразвукового воздействия

- •1.3. Общие требования к ультразвуковым аппаратам

- •Глава 2. Схемы и характеристики аппаратуры

- •2.1. Ультразвуковые колебательные системы

- •2.1.1. Общая характеристика

- •2.1.2. Ультразвуковые преобразователи

- •2.1.3. Согласование преобразователей со средой

- •2.1.4. Конструкция колебательной системы

- •2.1.5. Рабочие инструменты, соединения и опоры

- •2.2. Генераторы ультразвуковых колебаний

- •2.2.1. Общая характеристика

- •2.2.2. Ультразвуковые генераторы с независимым возбуждением

- •2.2.3. Генераторы с самовозбуждением

- •2.2.4. Генераторы с автоподстройкой частоты

- •2.3. Конструкции многофункциональных аппаратов

- •2.3.1. Многофункциональный аппарат для индивидульного потребителя

- •2.3.2. Многофункциональный аппарат мощностью 40 вт (миксер "алёна")

- •2.3.3. Многофункциональный ультразвуковой аппарат мощностью 160 вт. (электронный фитомиксер "алёна")

- •2.3.4. Многофункциональный аппарат мощностью 400 вт ("сонатор - 22/04 - 01")

- •Глава 3. Алгоритм обработки изображений при уз-диагностике

- •3.1. Общая характеристика

- •3.1.1. История

- •3.1.2. Биофизика ультразвука

- •3.1.3. Лучевая безопасность ультразвукового исследования

- •3.1.4. Общая схема ультразвукового аппарата.

- •3.2. Методы и алгоритмы обработки изображений

- •3.2.1. Принципы обработки

- •3.2.2. Линейное контрастирование

- •3.2.3. Пороговая обработка

- •3.2.4. Алгоритмы линейной фильтрации изображений

- •3.2.5. Медианный фильтр

- •3.2.6. Выделение контуров

- •3.2.7. Градиентный метод

- •3.2.8. Метод активных контуров

- •3.3. Пример ультразвуковой диагностики

- •3.3.1. Методика ультразвуковой ангиографии печени

- •3.3.2. Техника проведения ультразвуковой ангиографии печени

- •3.3.3. Ультразвуковая картина печени при гепатите

- •3.3.4. Ультразвуковая диагностика острого гепатита

- •3.3.5. Ультразвуковая диагностика хронического гепатита

- •1.1.2. Ультразвуковая обработка молока

- •1.1.3. Интенсификация процессов приготовления сыров

- •1.1.4. Применение ультразвука при приготовлении соков

- •1.1.5. Применение ультразвука в сельском хозяйстве

- •1.1.6. Ультразвуковое снятие заусенцев

- •1.1.7. Ультразвуковая дегазация жидкостей

- •1.1.8. Ультразвуковая мойка и очистка

- •1.2. Применение ультразвуковых многофункциональных аппаратов для обработки твердых тел

- •1.2.1. Общая характеристика

- •1.2.1. Ультразвуковая размерная обработка

- •1.2.2. Соединение порлимерных материалов под действием ультразвука

- •Глава 2. Применение ультразвука в медицине

- •2.1. Диагностика

- •2.1.1. Принципы уз-диагностики

- •2.1.3. Акушерство

- •2.1.4. Офтальмология

- •2.1.5. Исследование внутренних органов

- •2.1.6. Приповерхносные и наружные органы

- •2.1.7. Кардиология

- •2.1.8. Неврология

- •2.1.9. Использование эффекта Доплера в диагностике

- •2.2. Применение ультразвука в терапии и хирургии

- •2.2.1. Принципы применения уз в терапии и хирургии

- •2.2.2. Нагрев

- •2.2.3. Увеличение растяжимости коллагенсодержащих тканей

- •2.2.4. Повышение подвижности суставов

- •2.2.5. Болеутоляющее действие

- •2.2.6. Изменения кровотока

- •2.2.7. Уменьшение мышечного спазма

- •2.2.8. Хирургия с помощью фокусированного ультразвука

- •2.2.9. Ускорение регенерации тканей

- •2.2.10. Лечение трофических язв

- •2.2.11. Ускорение рассасывания отеков

- •2.2.12. Заживление переломов

- •2.2.13. Ультразвук и косметика

- •2.3. Ультразвук в стоматологии

- •2.3.1. История

- •2.3.2. Пародонтология

- •2.3.3. Эндодонтия

- •2.3.4. Хирургия

- •2.3.5. Ультазвуковая терапия

- •2.3.6. Профилактика и гигиена

- •2.3.7. Дезинфекция и очистка

- •Глава 3. Применение ультразвука в фармации

- •3.1. Обработка растворов

- •3.1.1. Ускорение процессов растворения

- •3.1.2. Приготовление эмульсий

- •3.1.3. Ультразвуковая стерилизация жидких сред

- •3.2. Обработка природного сырья

- •3.2.1. Ускорение процессов экстрагирования лекарственного сырья

- •3.2.2. Ультразвуковое диспергирование и приготовление суспензий

- •Заключение

- •Список использованной литературы

2.2.8. Скорость распространения волн

В том, что распространение волн происходит не мгновенно, нас убеждают простейшие наблюдения. Постепенно и равномерно расширяются круги на воде и бегут морские волны.

Здесь мы непосредственно видим, что распространение колебаний из одного места в другое занимает определенное время. Но и для звуковых волн, которые в обычных условиях не видимы, легко обнаруживается тоже самое. Если в дали происходит выстрел, гроза, взрыв, свисток паровоза и т.д., то мы сначала видим эти явления и лишь спустя известное время слышим звук. Чем дальше от нас источник звука, тем больше запоздание. Промежуток времени между вспышкой молнии и ударом грома может доходить иногда до нескольких десятков секунд. Зная расстояние от источника звука, и измерив запаздывание звука, можно определить скорость его распространения. Вспышку, произведенную на расстоянии 3 км, мы видим с запаздыванием всего на 10 мкс, в то время как звук тратит на пробег этого расстояния около 9 с. В сухом воздухе при температуре 10 ’C эта скорость оказалась равной 337,5 м/с.

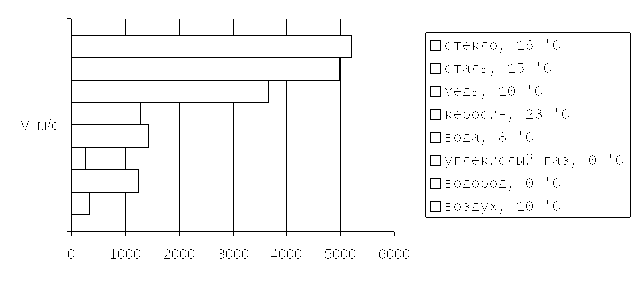

Скорость звуковых волн весьма различна для разных сред и, кроме того, зависит от температуры. Современные методы позволяют произвести точные измерения скорости звука, пользуясь малыми количествами исследуемого вещества.

2.2.9. Радиолокация, гидроакустическая локация и звукометрия

Если скорость распространения волн известна, то измерение их запаздывания позволяет решить обратную задачу: найти пройденное ими расстояние. Задачу измерения расстояния в ряде случаев можно решать, однако на скорость распространения сигнала влияют целый ряд обстоятельств: ветер, неоднородность температуры среды и т.п. что приводит к уменьшению точности расчетов.

На принципе измерения времени запаздывания основана гидроакустическая локация и эхолотирование. Гидролокаторы позволяют, например, обнаруживать с надводных кораблей подводные лодки и, наоборот, с подводных лодок надводные корабли. При помощи эхолотов измеряется глубина морского дна.

Измеряя разности между временами прихода какого-либо звука (взрыва, выстрела) в три различных пункта наблюдения, можно определить местонахождение источника этого звука. Такой способ называется звукометрией, применяется в военном деле для засечки артиллерийских батарей противника.

2.2.10. Отражение волн

Поставим на пути волн в водяной ванне плоскую пластинку, длина которой велика по сравнению длиной волны . Мы увидим следующие. Позади пластинки получается область, в которой поверхность воды остается почти в покое. Другими словами, пластинка создает тень –

пространство, куда волны не проникают. Перед пластинкой отчетливо видно, как волны отражаются от нее, т.е. волны, падающие на пластинку, создают волны, идущие от пластинки.

Эти отражения волны имеют прежних волн. Перед пластинкой возникает своеобразная сетка из первичных волн, падающих на пластинку, и отраженных, идущих от нее навстречу падающим.

2.2.11. Отражение плоских волн

Обозначим

угол, образуемый перпендикуляром к

плоскости нашей пластинки и направлением

распространения падающей волны, через

,

а угол, образуемый тем же перпендикуляром

и направлением распространения отраженной

волны, - через

![]() .

Опыт показывает, что при всяком положении

пластинки

.

Опыт показывает, что при всяком положении

пластинки

![]() ,

т.е. угол отражения волны от отражающей

плоскости равен углу падения.

,

т.е. угол отражения волны от отражающей

плоскости равен углу падения.

Этот закон является общим волновым законом, т.е. он справедлив для любых волн, в том числе и для звуковых и световых. Закон остается в силе и для сферических (или кольцевых) волн. Здесь угол отражения в разных точках отражающей плоскости различен, но в каждой точке равен углу падения .

Отражение волн от препятствий к числу очень распространенных явлений. Хорошо всем известное эхо обусловлено отражением звуковых волн от зданий, холмов, леса и т.п. Если до нас доходят звуковые волны, последовательно отразившиеся от ряда препятствий, то получается многократное эхо. Методы локации основаны на отражении электромагнитных волн и упругих волн от препятствий. Особенно часто мы наблюдаем явление отражения на световых волнах.

Отраженная волн всегда в той или иной степени ослаблена по сравнению с падающей. Часть энергии падающей волны поглощается тем телом, от поверхности которого происходит отражение.