- •Глава 12. Общение как социально-психологический феномен

- •12.1. Понятие общения

- •12.2. Общение и личность

- •12.3. Общение и деятельность

- •12.4. Общение и общность

- •12.5. Общение и социальные отношения

- •12.6. Общение и взаимопонимание людьми друг друга

- •12.7. Значение и функции общения

- •12.8. Анатомия общения

- •Глава 13. Структура общения

- •13.1. Понятие и способы структурирования общения

- •13.2. Субъект и объект общения

- •13.3. Средства общения

- •13.4. Общение как коммуникация

- •13.5. Общение как информационный процесс4

- •13.6. Средства массовых коммуникаций в структуре общения5

- •13.7. Общение как взаимодействие

- •13.8. Способы взаимодействия людей в процессе общения

- •13.9. Типы и виды общения

- •Глава 14. Социально-психологические механизмы общения

- •14.1. Понятие и специфика социально-психологического механизма общения

- •14.2. Психическое заражение

- •14.3. Внушение

- •14.4. Убеждение

- •14.5. Подражание

- •14.6. Мода как самый динамичный феномен и механизм человеческого общения

13.5. Общение как информационный процесс4

Постановка вопроса. Как информационный процесс взаимодействие может рассматриваться со стороны условий, предпосылок и средств человеческого общения, а также со стороны структуры данного процесса.

Последняя, в свою очередь, может быть охарактеризована как со стороны форм и способов информационной связи вообще, так и со стороны пространственной конфигурации информационной связи в различных внутригрупповых структурах.

Важным параметром информационной связи наряду со статическим является и динамический аспект взаимодействия, связанный с характеристикой соотношения вербальных и невербальных средств в процессе общения.

Структура информационной связи. По своей структуре связь между общающимися индивидами может рассматриваться:

во-первых, как со стороны вербальных, так и невербальных средств;

во-вторых, как в общей, так и в специфической форме (различие между непосредственным общением "лицом к лицу" и многократно опосредованным общением через систему средств массовых коммуникаций или через предметы культуры, например книгу, произведения искусства и т. д.);

в-третьих, по масштабу связь может быть межперсональной — обращенной к небольшой группе лиц и массовой — обращенной к большим группам слушателей [21, с. 19—24];

в-четвертых, следует различать как статический, так и динамический аспект информационной связи.

С рассмотрением последнего связана характеристика как гармонии, так и диссонанса между формой и содержанием информационной связи, между вербальными и невербальными средствами коммуникации.

Можно также различать как одностороннюю, так и двустороннюю связь, когда общающиеся меняются ролями сообщающего и принимающего сообщение.

Общие способы информационной связи. Под способами вербального общения понимаются высказывания различного вида, которые могут выполнять троякую функцию, позволяющую их рассматривать как:

1) способы связи (способы взаимного обмена);

2) способы передачи информации;

3) способы воздействия.

Вербальное общение как способ связи характеризуется рядом особенностей, которые позволяют говорить о нем прежде всего как средстве начала, поддержания и развития осмысленного информационного контакта между индивидами.

Этим же определяется и сама специфика вербального контакта. Последний может характеризоваться: 1) наличием или отсутствием непосредственного контакта с партнером по общению; 2) ориентированностью высказывания; 3) средствами общения (звук, письмо, жест); 4) наличием одного или многих воспринимающих и общающихся [22].

Таким образом, вербальная связь между общающимися индивидами предполагает следующие компоненты: партнеры по общению, средства и способы установления связи, сеть и каналы связи, частота и направленность связи. Основываясь на таких элементах процесса взаимного общения, можно дать другие классификации способов вербальной связи.

Последние можно классифицировать на официальные, ролевые (роль с ролью) и неофициальные. Официальными способами общения являются те, которые создаются структурой официальной, институированной организации.

Способы общения на различных уровнях руководства могут содержать информацию о новой задаче, о ходе или результате ее решения. В связи с этим информация делится на исходную, координирующую, направляющую, контролирующую и оценочную.

Способы общения передают осведомляющую, управляющую и координирующую информацию. Предполагается, что осведомляющая информация передается вышестоящим руководителям, управляющая информация направляется от вышестоящих руководителей к исполнителям, а координирующей информацией обмениваются люди, не находящиеся в отношениях подчинения друг к другу [23].

Способы общения могут передавать обобщенную и конкретную информацию. Субъект, участвующий в системе руководства и подчинения, при его связи с вышестоящим руководителем пользуется не всем объемом информации, используемой им при руководстве своим объектом, а уже меньшим количеством более обобщенной информации. В то же время способы общения нижестоящего уровня руководства передают, как правило, более содержательную, конкретную, детальную информацию (В. Г. Афанасьев).

Наряду с официальными следует различать и неофициальные способы информационной связи. Неофициальными способами общения являются те, которые устанавливаются путем межличного общения и личных контактов вне или в отличие от официально установленных.

Роль неофициальных способов общения велика. Если организация обладает лишь системой официальных способов общения, то она вряд ли сможет функционировать удовлетворительно. Разрешение многих вопросов происходит путем неофициального общения. При использовании неофициальных способов общения люди лучше узнают друг друга, вовремя и с меньшими искажениями получают информацию. Но неофициальные способы общения далеко не оптимальны с точки зрения их продуктивности. Где нет четко функционирующей официальной системы общения, там снижается уровень эффективности в деятельности организации.

Большая часть официальных способов общения осуществляется в письменной форме. Но они могут быть и устными. Их характер определяется тем обстоятельством, что они официально предусмотрены и осуществляются в соответствии с правилами, которым подчиняется функционирование данной организации.

Преимуществами письменных способов общения являются: определенность источника, постоянство информации и возможность ее адекватного донесения как до отдельных индивидов, так и до целых групп.

Преимущества устных способов общения заключаются в их непосредственности, а следовательно, в подкрепленности и сопровождении вербального сообщения средствами невербального контакта, в возможности постоянного редактирования мысли на основе использования обратной связи.

Специфические способы внутригрупповой информационной связи. Как уже отмечалось ранее, информационная связь в процессе общения может характеризоваться не только общими, но и специфическими условиями и формами. К числу последних относятся, в частности, формы и способы информационной связи между индивидами в условиях непосредственного контакта лицом к лицу.

В зарубежной литературе принято различать несколько видов или типов информационных связей, или сетей, в условиях внутригруппового общения. Все виды сетей делятся на два основных типа — централизованные и нецентрализованные.

Степень централизованности определяется наличием центральной позиции в сети коммуникации, определенным местом ее в сети, количеством каналов, связывающих одну позицию с другой. Член группы действует как "передающий" или как "интегрирующий". Как интегрирующий член группы он может утаивать, не передавать сообщения, которые он получает, пока сам не решит проблему. Он может также: а) послать решение другому члену; б) послать решение и всю необходимую информацию в одном сообщении другим членам; в) послать всю необходимую информацию, не посылая решения в одном сообщении другим членам.

Названные варианты, конечно, на наш взгляд, далеко не исчерпывают всего многообразия моделей информационной связи данного типа. Есть основание предполагать, что количество возможных вариантов информационной связи подобного вида будет возрастать по мере включения новых критериев, характеризующих сам механизм связи.

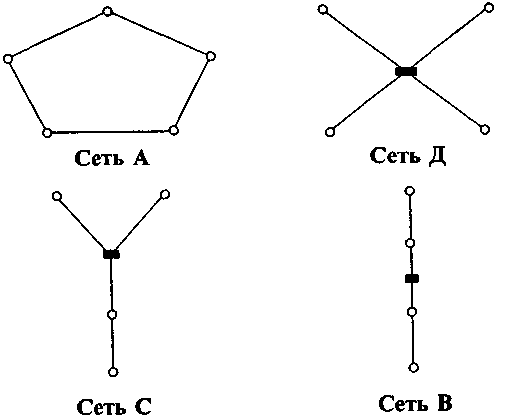

В нецентрализованных сетях коммуникации нет центрального члена. Все члены имеют одинаковое число каналов коммуникации. Были исследованы следующие сети коммуникации (см. схему 17).

Схема 17

А — нецентрализованная сеть коммуникации, Д, С, В — централизованные сети коммуникации.

В сети Д периферийный член посылает свою информацию в центр, откуда и получает ответ. В сети С член, занимающий центральную позицию, получает всю информацию, потом отсылает ответ каждому члену коммуникации. Как показали исследования, организации, группы, имеющие такие же сети коммуникации, развивались медленно, но потом стабилизировались и оставались неизменными. Группа с сетью В не такая устойчивая, как сети С и Д, функция центрального члена выполнялась то одним, то другим членом группы. Группа развивалась много медленнее, чем группы, имеющие сети коммуникации С и Д. Сеть А не имеет четких, одних и тех же каналов коммуникации, не имеет центральных позиций. Члены коммуникации обмениваются информацией, по желанию посылая сообщения любому члену сети, не всегда получают ответы на них, работают с помощью собственных решений.

Такие различия в сетях коммуникации определялись многими факторами: 1) расположением в сети лидера; 2) вероятностью ошибок при решении задач; 3) общей удовлетворенностью группы характером данной информационной сети.

Эффективность сети определяется по трем критериям: 1) количество сообщений, необходимое для выполнения задачи; 2) время, требуемое для решения задачи; 3) удовлетворенность данной сетью коммуникации.

Оказалось, что члены сети А (менее централизованной) делают больше ошибок, требуют больше времени и информации для решения задачи. Централизованные же сети облегчают выполнение установленных задач, усиливают позицию лидера и быстро стабилизируются в процессе взаимодействия членов группы.

Моральное состояние участников коммуникации во многом определяется степенью централизации. Те, кто находится в центре информационной сети, получают большее удовлетворение, чем те, кто находится на периферии. В сети А все располагаются одинаково по отношению к центру и, по-видимому, имеют равные шансы на то, чтобы быть руководителем, а в сети Д один член находится в центре и всегда рассматривается как руководитель.

Однако при сравнении централизованных и нецентрализованных сетей по степени эффективности решения задач, по удовлетворенности всех членов группы трудно установить наиболее оптимальные варианты. Так, централизованные сети коммуникации четко организованы, оставляют мало возможностей для ошибок в поисках оптимального решения задачи.

В нецентрализованных сетях каждый член имеет доступ к такому же числу каналов, что и другой, так как каждый снабжается по меньшей мере двумя каналами информации. Но все члены нецентрализованной сети коммуникации обнаруживают большую готовность к действию, легко реагируют на новшества, находят большее удовлетворение в процессе принятия решений и выполнения поставленных задач. Эффективность решения задач в группах с широкой сетью и уровнем циркуляции потока информации находятся в обратной зависимости от степени различий между членами группы по статусу. Однако в отдельных случаях эти различия могут быть нивелированы поведением лидера, если он не препятствует циркуляции информации в группе.

Исследование сети групповых коммуникаций предполагает и характеристику стимулов общения. Стремление к единообразию в группе и стремление к групповому передвижению определяется как стимул к установлению коммуникации (Л. Фестингер).

Стимулирование коммуникаций объясняется также необходимостью решать задачи и получать оценки. Стремление к общению при решении задачи обычно стимулируется ожиданием поощрения в случае ее успешного решения.

К числу факторов, влияющих на характер восприятия информации, относятся, по мнению ряда зарубежных авторов, следующие моменты: статус члена группы, степень правдоподобия информации, количество сообщений, иерархическая структура группы, степень организованности и характер психического состояния и т. д.

Соотношение вербальных и невербальных способов информационной связи. Вопрос о соотношении вербальных и невербальных средств информационной связи в процессе общения представляет несомненный интерес и имеет большое самостоятельное значение.

Во-первых, любая форма вербальной связи содержит в себе элемент эмоционального значения. Это находит выражение в подтексте, дополнительном смысловом значении вербального общения или в модальности речи.

Во-вторых, в условиях непосредственного информационного контакта огромное значение приобретает его невербальное сопровождение. Это нисколько не ставит под сомнение ранее высказанный тезис о решающей роли речи в системе средств межиндивидуального общения. Вместе с тем нельзя недооценивать или тем более игнорировать как выразительные психосоматические движения человека, так и имеющие большое смысловое значение отдельные акты человеческого поведения.

При этом язык, как правило, тесно связан со всеми остальными элементами системы межличностной коммуникации, находя в них соответствующий способ выражения и усиления.

Язык, по мнению Б. Г. Ананьева, "всегда взаимодействует с неязыковыми средствами общения, в том числе с экспрессивными реакциями поведения (мимико-соматическими, интонационными и жестикулярно-тоническими и т. д.), семантикой поведения, то есть смыслом и значением поступков людей в определенных обстоятельствах, процессом совместной деятельности в сложных трудовых актах" [24, с. 320].

Вербальный диссонанс. Будучи подчиненными языку, экспрессивные средства невербального поведения человека вместе с тем обладают известной, хотя и относительной, самостоятельностью. Последняя особенно наглядно проявляется в случаях рассогласования между коммуникативными функциями речи и ее смысловым значением. Подобные явления могут наблюдаться как у коммуникатора, так и у реципиента в случаях различных психических расстройств. Так, одним из симптомов болезни Пар-кинсона является масковидное лицо, когда у больных отсутствует способность к голосовым модуляциям во время речи. Поскольку, однако, познавательные процессы не затронуты, то больные могут разговаривать и легко вступают в коммуникацию. Но госпитальный персонал при этом жалуется на чувство неуверенности в том, насколько адекватно им воспринята и понята информация, идущая от больных, лишенных способности сопровождения речи выразительными движениями (мимика, пантомимика и т. д.) [25, с. 138].

Другим примером рассогласования коммуникативной и семантической функций речи является болезненный симптом, свидетельствующий об истерии и других неврозах, а также наблюдаемый при местных нарушениях в лобных долях головного мозга и называемый эхолалией. Суть последнего состоит в том, что на команду или вопрос больной отвечает точным повторением, но не исполнением или осмысленным ответом. Как справедливо замечает в данной связи Б. Ф. Поршнев, "эти словесные реакции речеподражательного, эхолалического типа представляют картину отщепления речи как инструмента общения от смысловой информации" [7, с. 142—143].

Уже в самом факте рассогласования функций речи или речевого диссонанса можно видеть два различных аспекта общения, один из которых связан с осуществлением и поддержанием межиндивидуального контакта, в то время как другой — с пониманием смысла и значения этого контакта.

Хотя в самой речи функции налаживания и регулирования человеческого взаимодействия, как правило, неотделимы от функций выражения и понимания смысла этих отношений и психического состояния общающихся индивидов, однако в научной психологической и социологической литературе принято различать эти два основных аспекта общения.

Модальность вербальной связи. В словесном высказывании необходимо различать предметную информацию и информацию, которая несет модальность высказывания. Модальность речи показывает, является ли то, о чем говорится, существующим или возможным, желательным или необходимым.

Предметная информация включает информацию о предмете, цели, задачах, условиях деятельности, сроках выполнения и т. д. Предметная информация может быть производственной, бытовой, научной, культурной, политической и т. п.

Это обстоятельство уже неоднократно отмечалось в научной литературе. При этом в одних случаях говорилось о том, что следует различать рациональную (о предмете деятельности) и эмоциональную информацию, то есть информацию о творческой энергии, настроении индивида или группы. В других случаях также подчеркивалось, что информация может быть о предмете деятельности и о партнере по общению, о себе самом и т. д. Высказывание может обозначать некоторый факт действительности, может выражать различные особенности и состояния говорящего, его мысли, чувства, эмоции, его интерес или отсутствие такового и т. д.

Вопрос о различии в высказываниях по их модальности впервые поставил В. Н. Волошинов, который пришел к выводу о том, что каждой отдельной группе свойственны своя форма речевого общения, свои формы высказываний. Разные формы общения, разные формы высказывания функционируют в городе и деревне, в коллективе рабочих, в очередях и т. д. Особый тип высказывания выработан в легкой и ни к чему не обязывающей болтовне. Здесь вырабатываются особые формы слова-намека, недосказанность в маленьких и заведомо несерьезных разговорах. Совершенно по-другому строится речевое общение между мужем и женой. Другая форма высказывания строится в очереди. Производственные процессы знают свои формы речевого общения [26, с. 115—116].

Кроме отношения к действительности модальность высказывания выражает отношение к партнеру по общению. Она показывает, побуждает ли говорящий кого-либо к действию, или предполагается только возможность этого действия. Модальность может также выражать повеление или убеждение, разную степень доброжелательности, искренности и т. п. Модальность высказывания несет информацию о говорящем.