- •Тема 22. Эндокринная система

- •22.1. Общий обзор эндокринной системы

- •22.1.1. Исходные сведения

- •22.1.1.1. Определения

- •22.1.1.2. Классификация эндокринных структур

- •22.1.2. Гормоны: перечень и основные эффекты

- •22.1.2.1. Центральные эндокринные органы

- •I. Гипоталамус

- •II.A. Передняя доля гипофиза

- •II.Б. Средняя (промежуточная) доля гипофиза

- •II.В. Задняя доля гипофиза

- •III. Эпифиз (шишковидная железа)

- •22.1.2.2. Периферические эндокринные железы

- •I. Щитовидная железа

- •II. Паращитовидные железы

- •III,а. Кора (корковое вещество) надпочечников

- •III,б. Мозговое вещество надпочечников

- •22.1.2.3. Органы, объединяющие эндокринные и неэндокринные функции

- •I. Поджелудочная железа

- •II. Почки

- •III. Тимус

- •IV,a. Мужские гонады (семенники)

- •IV,б. Женские гонады (яичники)

- •V. Плацента

- •22.1.2.4. Одиночные гормонпродуцирующие клетки

- •I. Нейроэндокринные клетки нервной системы

- •II. Эндокринные клетки пищеварительной системы

- •22.1.2.5. Дополнительные замечания

- •I. Происхождение эндокринных клеток

- •II. Клетки apud-серии

- •22.1.3. Химическая структура и механизм действия гормонов

- •22.1.3.1. Принцип: одна клетка - один гормон

- •22.1.3.2. Классификация гормонов по химической природе

- •22.1.3.3. Основные механизмы действия гормонов

- •22.2. Центральные эндокринные органы

- •22.2.1. Гипоталамус

- •22.2.1.1. Нейросекреторная функция гипоталамуса

- •22.2.1.2. Препарат

- •22.2.2. Гипофиз

- •22.2.2.1. Общий план строения

- •I. Топография и составные части

- •II. Развитие гипофиза

- •III. Функции гипофиза

- •IV. Препарат - общий обзор

- •22.2.2.2. Передняя доля гипофиза: тканевые компоненты

- •22.2.2.3. Передняя доля гипофиза: тинкториальные типы железистых клеток

- •I. Общая характеристика

- •II. Участки с преобладанием клеток определённого типа

- •22.2.2.4. Передняя доля гипофиза: характеристика клеток

- •I. Хромофобные клетки

- •II. Клетки с дольчатым ядром - кортикотропоциты

- •IV. Ацидофильные клетки - лакто- и соматотропные клетки

- •22.2.2.5. Средняя (промежуточная) доля гипофиза

- •22.2.2.6. Задняя доля гипофиза

- •22.2.3. Эпифиз (шишковидная железа)

- •22.2.3.1. Локализация и функции

- •I. Положение и масса эпифиза

- •II. Cвязь со зрительными путями

- •III. Функции эпифиза

- •22.2.3.2. Строение

- •I. Компоненты эпифиза

- •II. Kлетки эпифиза

- •22.3. Периферические эндокринные органы

- •II. Межфолликулярные прослойки соединительной ткани

- •III. Фолликулы щитовидной железы: основной тип

- •IV. Ультимобранхиальные фолликулы

- •22.3.1.3. Эндокриноциты щитовидной железы

- •I. Типы клеток

- •II. Сравнительная характеристика эндокриноцитов

- •III. Микрофотография

- •22.3.1.4. Цикл образования тиреоидных гормонов

- •I. Последовательность событий

- •II. Морфологические структуры, связанные с функционированием цикла

- •22.3.1.5. Гипо- и гиперфункция щитовидной железы

- •I. Морфологические признаки

- •II. Препарат

- •22.3.1.6. Развитие щитовидной железы

- •22.3.2. Паращитовидные железы

- •22.3.2.1. Внешний вид

- •22.3.2.2. Общий план строения

- •22.3.2.3. Виды паратироцитов

- •I. Два вида паратироцитов

- •II. Главные паратироциты

- •22.3.2.4. Образование и действие паратгормона

- •22.3.3. Надпочечники

- •22.3.3.1. Общий план строения

- •I. Локализация и масса

- •II. Основные компоненты

- •22.3.3.2. Кора надпочечников: функциональные зоны и ростковые области

- •I. Подразделение на зоны

- •II. Ростковые области коры

- •III. Зоны коры при большом увеличении

- •22.3.3.3. Кора надпочечников: эндокриноциты и их кровоснабжение

- •I. Общие свойства корковых эндокриноцитов

- •II. Иллюстрации

- •III. Кровоток в коре

- •22.3.3.4. Мозговое вещество надпочечников

- •I. Морфология

- •II. Клетки мозгового вещества

- •III. Клетки мозгового вещества (продолжение)

- •IV. Кровоток в мозговом веществе

- •22.3.3.5. Развитие надпочечников

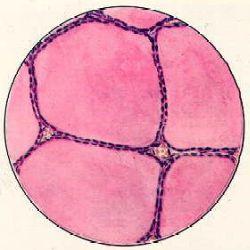

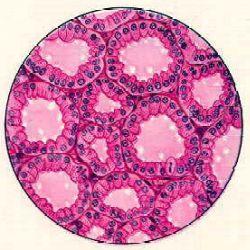

22.3.1.5. Гипо- и гиперфункция щитовидной железы

а) По разным причинам функция фолликулярных клеток щитовидной железы может понижаться или повышаться.

б) В этих случаях характерным образом меняется и морфология фолликулов.

I. Морфологические признаки

|

Гипофункция |

Гиперфункция |

|

|

|

|

При гипофункции 1. фолликулярные клетки уменьшены в объёме и поэтому уплощены, 2. количество микроворсинок на их апикальной поверхности уменьшается (ослабление реабсорбции); 3. из-за ослабления реабсорбции объём фолликулов увеличен; 4. коллоид из-за застоя уплотнён, а ресорбционные вакуоли практически отсутствуют, 5. понижается митотическая активность фолликулярных клеток. |

При гиперфункции, напротив, 1. фолликулярные клетки увеличиваются в объёме и становятся призматическими, 2. количество микроворсинок на их апикальной поверхности возрастает (усиление реабсорбции), 3. из-за усиления реабсорбции объём коллоида и фолликулов в целом уменьшается; 4. ресорбционные вакуоли в коллоиде становятся очень крупными; 5. увеличивается митотическая активность клеток. |

|

а) Таким образом, решающее влияние на морфологию железы оказывает скорость реабсорбции коллоида. б) Например, при гиперфункции

- и поэтому объём коллоида снижается. | |

II. Препарат

|

3,д. Препарат – щитовидная железа. Состояние гипофункции. Окраска гематоксилин-эозином. | |

|

1. На снимке - характерные признаки гипофункции щитовидной железы:

2. Кроме того, видны |

Полный размер |

|

| |

![]()

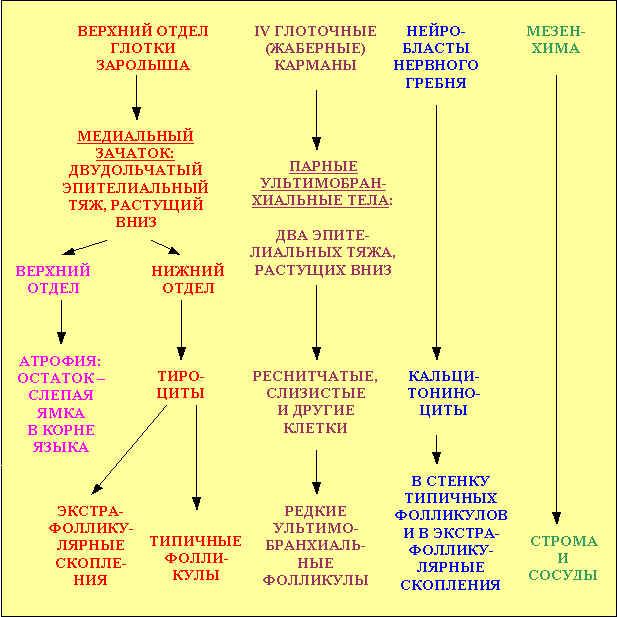

22.3.1.6. Развитие щитовидной железы

|

Схема |

|

|

Число источ- ников |

а) Приведённая схема суммирует уже известные нам сведения о развитии щитовидной железы в эмбриогенезе. б) Видно, что в образовании этой железы принимают участие

|

|

1. Основной источник: эпителий верхней части глотки |

а) Тироциты происходят из эпителия верхней части глотки, образующего медиальный зачаток –

б) Затем

в) Нижняя же часть тяжа разделяется на две доли, а составляющие их клетки дифференцируются в тироциты. г) Последние формируют типичные фолликулы и экстрафолликулярные скопления. |

|

2. Эпителий жаберных карманов глотки |

а) Второй источник развития железы – эпителий IV-х глоточных (жаберных) карманов. б) От этого эпителия тоже растут вниз два тяжа – ультимобранхиальные тела. в) Они врастают в формирующуюся щитовидную железу. г) После чего клетки тяжей

|

|

3. Нервный гребень |

а) Третий источник – нервный гребень. б) Некоторые его нейробласты мигрируют в щитовидную железу и превращаются здесь в кальцитониноциты. |

|

4. Мезен- хима |

Наконец, из мезенхимы, как обычно, образуются строма и сосуды. |

![]()