- •Курсовая работа

- •Содержание. Введение

- •1. Выбор класса, конструкции и типа верхнего строения пути.

- •2. Оперативный план снегоборьбы на станции с выбором типа снегоуборочных устройств

- •3. Организация основных работ по капитальному ремонту пути на примыкающем перегоне.

- •4. Расчёт основных параметров и разбивочных размеров обыкновенного стрелочного перевода с криволинейным остряком секущего типа.

- •5. Бессыковой путь.

- •1. Введение.

- •1. Выбор типа верхнего строения пути на участке по заданным нагрузкам на оси, скоростям движения и грузонапряжённости.

- •1.1. Верхнее строение пути.

- •2. Оперативный план снегоборьбы на станции с выбором типа снегоуборочных машин.

- •2.1 Организация защиты станции от снежных заносов.

- •2.2 Технология уборки снега.

- •2.3 Выбор типа снегоуборочных устройств и организация их работы.

- •2.3.2. Исходные данные для подсчёта объёма снега, подлежащего вывозке и подсчёт этого объёма.

- •2.3.3. Принятый для ориентировочного расчёта тип снегоуборочных машин и технические характеристики.

- •2.3.4 Определение количества рейсов, которое нужно осуществить, чтобы вывезти снег со станции.

- •2.3.5. Определение места выгрузки снега и длительности одного рейса.

- •2.3.6. Определение времени на загрузку.

- •2.3.7. Определение времени на приготовление маршрута.

- •2.3.8.Определение продолжительности рейсов к месту выгрузки ts. И обратно ty.

- •2.3.9. Определение продолжительности выгрузки снега.

- •2.3.10. Определение времени, необходимого на очистку всей станции от снега.

- •2.4. Разработка технологии уборки снега и построение графика работы снегоуборочной машины.

- •Ведомость механизированного выполнения снегоуборочных работ на станции при толщине слоя снега 39 см

- •2.5. Очистка от снега стрелочных переводов.

- •2.5.1. Очистка стрелочных переводов от снега пневматическими устройствами.

- •2.5.2. Электрообогрев стрелочных переводов.

- •3. Организация основных работ по капитальному ремонту пути на примыкающем перегоне.

- •3.1. Назначение капитального ремонта пути

- •3.2. Последовательность выполнения работ при капитальном ремонте

- •3.3. Машины, используемые при капитальном ремонте пути

- •3.4. Организация основных работ по замене рельсошпалъной решетки

- •3.4.1. Методика разработки организации основных работ

- •3.4.2. Последовательность выполнения отдельных работ. Порядок вступления машина в работу

- •3.5 Определение необходимой продолжительности «окна» при заданном фронте работ.

- •3.5.1. Определение продолжительности времени на разворот работ.

- •3.5.2. Определение продолжительности времени на укладку новой рельсошпальной решётки.

- •3.5.3. Определение продолжительности времени на свёртывание работ.

- •3.6. Выполнение расчётов для построения графика производства основных работ по капитальному ремонту пути.

- •4. Расчёт основных параметров и разбивочных размеров обыкновенного стрелочного перевода с криволинейным остряком секущего типа.

- •4.1. Определение основных параметров криволинейного остряка

- •4 .2. Определение угла и марки крестовины

- •4.3. Определение основных размеров стрелочного перевода

- •5. Бесстыковой путь Методические указания к выполнению контрольной работы

- •Соединение рельсовых плетей

- •Способы стыкования бесстыковых плетей

- •Особенности устройства бесстыкового пути на мостах

5. Бесстыковой путь Методические указания к выполнению контрольной работы

для студентов специальности СМТ

На железных дорогах применяются две принципиально отличные по температурной работе конструкции пути:

- звеньевой путь;

- бесстыковой путь.

Звено – 2 рельса стандартной длины со шпалами. Звенья соединяются стыковыми накладками и болтами.

Бесстыковой путь – путь с бесстыковыми плетями длиной от 400 м до длины перегона (расстояние между станциями), сваренными из стандартных рельсов без болтовых отверстий.

Стык рельсов – самое напряженное и слабое место в пути, источник повышенных расстройств пути из-за воздействия колес подвижного состава. Назначение бесстыкового пути – ликвидация или сведение к минимуму числа рельсовых стыков. Это одно из наиболее эффективных средств усиления пути.

Бесстыковой путь – перспективная конструкция пути.

Достоинства бесстыкового пути:

- снижение сопротивления движению поездов и, следовательно, экономия топлива и электроэнергии на тягу (до 12-15%);

- продление срока службы элементов верхнего строения пути;

- снижение объемов работ по выправке пути (до 25-30%);

- экономия расхода металла на стыковые скрепления (до 4.5 т/км);

- повышение надежности работы электрических рельсовых цепей автоблокировки;

- улучшение условий комфортабельности проезда пассажиров.

До 90-х годов прошлого века бесстыковой путь с железобетонными шпалами считался наиболее предпочтительным для скоростных магистралей с грузонапряженностью от 25 до 80 млн.ткм бр./км в год. За последние годы цена и особенно дефицит деревянных шпал возросли настолько, что путь с железобетонными шпалами и сварными рельсовыми плетями стал практически безальтернативной конструкцией.

Рассмотрим температурную работу рельса.

Рельс длиной 2l площадью F уложен и закреплен при температуре tо. Эту температуру называют нейтральной, так как при ней в рельсе отсутствуют температурные напряжения.

Пусть произошел нагрев рельса на . ∆ti = ti - tо . Рельс стремится удлиниться. Этому препятствуют:

- силы трения в накладках Pн (стыковые сопротивления)2;

- сопротивления на опорах p – погонные сопротивления, которые мобилизуются (включаются в работу) на длине концевых температурно-подвижных участков lt;

2z – неподвижный участок.

В рельсах стандартной длины (звеньевой путь) в годовом цикле изменения температур стыковые и погонные сопротивления полностью преодолеваются ( lt = l; z = 0 ).

В бесстыковых плетях сопротивления преодолеваются только на концевых участках (lt = 50 –70 м), а в средней части всегда имеется неподвижный участок ( 0 < z < l). При этом в рельсовых плетях возникают продольные силы, прямо пропорциональные измене-ниям температуры: Pt = α • E • F •∆ti;

Здесь α - коэффициент температурного расширения стали, α = 11.8 •10-6 1/оС;

E – модуль упругости рельсовой стали, Е = 2.1 •105 Мпа;

F – площадь поперечного сечения рельса;

∆ti - изменение температуры рельса по сравнению с той, при которой рельс был уложен (закреплен).

Температура, при которой рельсовая плеть была закреплена называется температурой закрепления (чаще всего она равна нейтральной температуре, то есть такой, при которой температурные силы в рельсовой плети равны нулю).

При нагреве рельсовой плети по сравнению с нейтральной температурой в летний период в плети возникают сжимающие температурные силы. (Рельс стремится удлиниться, но этому препятствуют силы сопротивления, в результате он оказывается сжат). Зимой при охлаждении плети в ней появляются растягивающие температурные силы. В отличие от звеньевого пути, где возможны перемещения рельсов при изменении их температуры, в бесстыковых плетях, как указывалось, средняя часть всегда неподвижна, поэтому в плетях возникают температурные силы значительной величины.

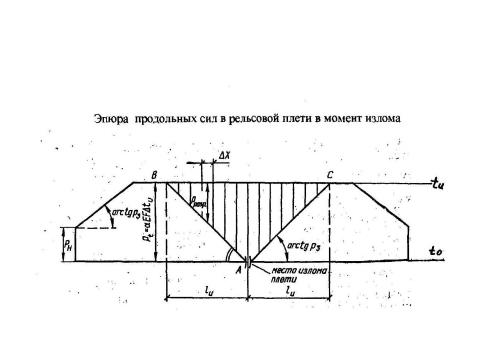

Эпюра температурных сил в бесстыковой рельсовой плети имеет вид:

Продольные температурные напряжения, возникающие под действием температурных сил, суммируются с напряжениями от поездной нагрузки.

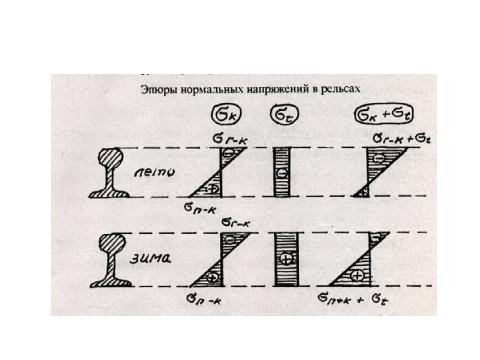

Эпюры суммарных напряжений в рельсовых плетях

Летом продольные температурные силы сжатия могут создать опасность потери устойчивости или выброса пути. Зимой при низких температурах продольные температурные растягивающие усилия при совместном действии с поездной нагрузкой могут вызвать перенапряжения в рельсах, разрыв рельсовой плети или стыка из-за среза болтов.

Для нормальной эксплуатации бесстыкового пути необходимо, чтобы суммарные напряжения в рельсах не превышали допускаемой величины [s]., т.е.

kн × sк + st £ [ s ] ,

где kн - коэффициент неучтенных при расчетах пути на прочность под поездной нагрузкой факторов.

Выразим из формулы температурные напряжения s t::

st £ [ s ] - kн × s к.

Но st = a×E×Dt. Тогда, подставив в предыдущую формулу st, получим

a×E×Dt £ [ s ] - kн×s к.

Разделим обе части выражения на a×E. В результате имеем

Dt £ ( [ s ] - kн ×s к ) / a ×E.

Обозначим [Dt] = ( [ s ] - kн × s к ) / a×E ,

где [Dt] - допускаемое изменение температуры рельса ([Dt] зависит от величин изгибных напряжений, возникающих в рельсах при проходе колес подвижного состава, и допускаемых напряжений, обусловленных типом и качеством рельсов).

Таким образом, для обеспечения прочности и устойчивости рельсов изменение их температуры по сравнению с температурой закрепления не должно превышать допускаемой величины Dt £ [Dt] .

Летом изменение температуры рельсовых плетей не должно превышать величины [Dtу] - допускаемого повышения температуры рельсов по сравнению с температурой закрепления, определяемого устойчивостью против выброса пути при действии сжимающих продольных сил. Величина [Dtу] зависит прежде всего от плана линии и конструкции верхнего строения пути (типа рельсов, эпюры шпал, типа балласта).

Зимой отклонение температуры плетей от температуры их закрепления не должно превышать величины [Dtр] - допускаемого понижения температуры рельсовых плетей по сравнению с температурой закрепления, определяемое их прочностью при действии растягивающих продольных сил. Величина [Dtр] зависит от типа обращающихся по данному участку локомотивов, скоростей движения, плана линии.

Укладка рельсовых плетей и закрепление их на постоянный режим эксплуатации производится в определенном по расчету температурном интервале, при котором обеспечивается необходимая устойчивость рельсошпальной решетки при повышении температуры и целостность рельсовых плетей и стыковых соединений при ее понижении.

Построим температурную диаграмму закрепления бесстыковых рельсовых плетей.

В задании приведены максимальная и минимальная температуры воздуха (tmax в и t min в). В общем случае температуры рельса и воздуха не совпадают. Это связано с тем, что рельс способен аккумулировать тепло днем и выхолаживаться ночью.

При расчетах прочности и устойчивости пути необходимо знать наивысшую tmaxmax р и наинизшую tminmin р температуры рельса. Их определяют как алгебраическую сумму экстремальных температур воздуха (tmax в) и (tmin в) и соответствующих разностей температур рельса и воздуха ( Dtр-вmax - летом, Dtр-вmin - зимой ) :

летом t max max р = t max в + Dtр-вmax = 44+20 = 64,

зимой t min min р = t min в + Dtр-вmin = -41+0 = -41.

В соответствии с рекомендациями ВНИИЖТа принимаются:

Dtр-вmax = 20 оC - на земляном полотне;

Dtр-вmin =0 - во всех случаях.

Начертим в некотором масштабе вертикальную ось от t min min р до tmax max р . Отложим от наинизшей температуры рельса (t min min р) величину [Dtр], а от наивысшей температуры (tmax max р) – [Dtу].

На температурной диаграмме концы отрезков [Dtр] и [Dtу] перекрывают друг друга. Если закрепить рельсовые плети в пределах этого перекрытия Dtз, то прочность рельсов при самых низких температурах зимой (tminmin р) и устойчивость пути против выброса при самых высоких температурах летом (tmax max р) будет обеспечена.

Dtз - расчетный интервал закрепления рельсовых плетей.

Самую низкую (min tз) и самую высокую (max tз) температуры закрепления рельсовых плетей в заданных климатических и эксплуатационных условиях, находим из условия:

min tз = tmax max р – [Dtу ]

max tз = t min min р + [Dtр].

Интервал закрепления рельсовых плетей определится из выражения:

Dtз = max tз - min tз .

По условиям производства работ обычно принимают минимальный интервал темпера-тур, в котором окончательно закрепляются плети, [Dtз] =10оС, но при необходимости его можно уменьшить до 5оС, если предусматривать закрепление плетей осенью, в пасмурную погоду в ранние утренние или вечерние часы, когда температура рельсов в процессе за-крепления плетей изменяется медленно.

В тех случаях, когда по расчету полученная величина интервала Dtз < [Dtз] = 10oC или отрезки [Dtр] и [Dtу] не перекрывают друг друга, применение бесстыкового пути возможно только при проведении специальных мероприятий, целесообразность реализации которых устанавливается на основе технико-экономической оценки:

- проведение сезонных разрядок температурных напряжений два раза в год - весной и осенью. Недостатки данного мероприятия:

- потребность в “окнах” и ограничениях скорости движения поездов;

- повышение трудоемкости текущего содержания пути;

- угроза безопасности движения поездов (выброс пути или разрыв рельсовых плетей в случае несвоевременного выполнения разрядок напряжений);

- затруднения в работе дистанций пути в связи с совпадением по времени выполнения сезонных разрядок с другими неотложными путевыми работами (выход пути из зимы и подготовка пути к ней).

В настоящее время бесстыковой путь с сезонными разрядками напряжений у нас не применяется;

- усиление конструкции верхнего строения пути за счет укладки более мощного типа рельсов, увеличения числа шпал на 1 км пути, увеличения размеров балластной призмы с целью уменьшения изгибных напряжений в рельсах от воздействия поезда и одновременного повышения устойчивости пути. Очевидно, что эти меры потребуют существенных дополнительных капитальных затрат;

- уположение кривых, что позволяет повысить устойчивость пути против выброса. Однако это, как правило, требует значительных капитальных затрат, связанных с устройством нового земляного полотна;

- временное ограничение скорости движения поездов в периоды действия особо низких (близких к экстремальным) температур зимой. Эта мера приводит к увеличению времени хода поезда и, естественно, к снижению пропускной способности, но в виду непродолжительности периодов времени с особо низкими температурами, эксплуатационные потери будут невелики.

В случае, когда расчетный интервал закрепления рельсовых плетей оказался много больше минимально допустимого по условиям производства работ, т.е.

Dtз >> [Dtз] = 10 оC ,

нужно внутри расчетного интервала выбрать оптимальный (так называемый установленный) интервал Dtзуст.

Выбор установленного интервала Dtзуст производится по следующим соображениям:

- чем меньше установленный интервал температуры закрепления, тем меньше действующие в кромках рельсов напряжения, однако, тем труднее попасть и закрепить плети в этом температурном интервале при укладке плетей или разрядке напряжений;

- температуры рельсов в пределах Dtзуст должны иметь наибольшую повторяемость за многолетний период;

- чем выше температура закрепления плети (tз), тем безопаснее работа бесстыкового пути при экстремальных летних температурах с точки зрения его устойчивости;

- ряд путевых работ, снижающих устойчивость бесстыкового пути, разрешается выполнять при определенных температурах рельса, например, не выше t = tз + 15 оC .

Для предупреждения выбросов пути, а также увеличения возможностей для производства работ текущего содержания в жаркие дни, целесообразно закреплять плети при температурах, соответствующих верхней половине расчетного интервала.

При этом следует иметь в виду, что по условию прочности стыковых болтов и недопущению большого зазора при изломе плети в районах с минимальными температурами tmin = -45 ¸ -26 оС не рекомендуется температуру закрепления плетей поднимать выше tз = + 35 оС.

Границы установленного интервала температур закрепления плетей определяют следующим образом:

- принимают Dtзуст = 15 - 20 оC, но не менее 10 оС;

- подсчитывают температуры закрепления плетей

максимальную max tз = t min min р + [Dtр] ,

минимальную min tз = max tз - Dtзуст .

Если закрепить плеть в интервале Dtз уст, то в последующем напряжения в плети будут изменяться только в допустимых пределах.

В контрольной работе необходимо определить максимальные и минимальные температуры закрепления бесстыковых плетей в прямых и кривых участках пути на земляном полотне и на мосту, а также в случае, когда одной парой плетей перекрываются все перечисленные участки..

Рельсовые плети для магистральных линий сваривают электроконтактным способом из новых рельсов типа Р65 (для путей 1 и 2 классов), как правило, термически упрочненных. Для укладки в пути 3-4 классов допускается использование рельсовых плетей из старогодных рельсов, отремонтированных в стационарных рельсосварочных предприятиях РСП.

Рельсовые плети по длине разделяются на два типа:

- короткие, длиной до 800 м, свариваваются в стационарных условиях РСП и перевозятся к месту укладки на спецсоставе. Минимальная длина плетей в главных путях – 400 м, на станционных путях – 150 м. (Эти ограничения обеспечивают неподвижный участок в середине плети, в пределах которого путь наиболее стабилен;

- длинные плети, сваренные непосредственно в пути из смежных коротких плетей с помощью машины ПРСМ. Длина таких плетей до блок-участка и даже перегона.

Длина рельсовых устанавливается проектом с учетом местных условий и ограничений на конкретном перегоне. В настоящее время средняя длина бесстыковых рельсовых плетей составляет всего 500-600 м, что явно недостаточно. Удлинение рельсовых плетей – весьма важная задача. Это позволяет сократить общее число стыков и температурно-подвижных участков, где существенно выше расстройства рельсовых скреплений.