- •Курсовая работа

- •Содержание. Введение

- •1. Выбор класса, конструкции и типа верхнего строения пути.

- •2. Оперативный план снегоборьбы на станции с выбором типа снегоуборочных устройств

- •3. Организация основных работ по капитальному ремонту пути на примыкающем перегоне.

- •4. Расчёт основных параметров и разбивочных размеров обыкновенного стрелочного перевода с криволинейным остряком секущего типа.

- •5. Бессыковой путь.

- •1. Введение.

- •1. Выбор типа верхнего строения пути на участке по заданным нагрузкам на оси, скоростям движения и грузонапряжённости.

- •1.1. Верхнее строение пути.

- •2. Оперативный план снегоборьбы на станции с выбором типа снегоуборочных машин.

- •2.1 Организация защиты станции от снежных заносов.

- •2.2 Технология уборки снега.

- •2.3 Выбор типа снегоуборочных устройств и организация их работы.

- •2.3.2. Исходные данные для подсчёта объёма снега, подлежащего вывозке и подсчёт этого объёма.

- •2.3.3. Принятый для ориентировочного расчёта тип снегоуборочных машин и технические характеристики.

- •2.3.4 Определение количества рейсов, которое нужно осуществить, чтобы вывезти снег со станции.

- •2.3.5. Определение места выгрузки снега и длительности одного рейса.

- •2.3.6. Определение времени на загрузку.

- •2.3.7. Определение времени на приготовление маршрута.

- •2.3.8.Определение продолжительности рейсов к месту выгрузки ts. И обратно ty.

- •2.3.9. Определение продолжительности выгрузки снега.

- •2.3.10. Определение времени, необходимого на очистку всей станции от снега.

- •2.4. Разработка технологии уборки снега и построение графика работы снегоуборочной машины.

- •Ведомость механизированного выполнения снегоуборочных работ на станции при толщине слоя снега 39 см

- •2.5. Очистка от снега стрелочных переводов.

- •2.5.1. Очистка стрелочных переводов от снега пневматическими устройствами.

- •2.5.2. Электрообогрев стрелочных переводов.

- •3. Организация основных работ по капитальному ремонту пути на примыкающем перегоне.

- •3.1. Назначение капитального ремонта пути

- •3.2. Последовательность выполнения работ при капитальном ремонте

- •3.3. Машины, используемые при капитальном ремонте пути

- •3.4. Организация основных работ по замене рельсошпалъной решетки

- •3.4.1. Методика разработки организации основных работ

- •3.4.2. Последовательность выполнения отдельных работ. Порядок вступления машина в работу

- •3.5 Определение необходимой продолжительности «окна» при заданном фронте работ.

- •3.5.1. Определение продолжительности времени на разворот работ.

- •3.5.2. Определение продолжительности времени на укладку новой рельсошпальной решётки.

- •3.5.3. Определение продолжительности времени на свёртывание работ.

- •3.6. Выполнение расчётов для построения графика производства основных работ по капитальному ремонту пути.

- •4. Расчёт основных параметров и разбивочных размеров обыкновенного стрелочного перевода с криволинейным остряком секущего типа.

- •4.1. Определение основных параметров криволинейного остряка

- •4 .2. Определение угла и марки крестовины

- •4.3. Определение основных размеров стрелочного перевода

- •5. Бесстыковой путь Методические указания к выполнению контрольной работы

- •Соединение рельсовых плетей

- •Способы стыкования бесстыковых плетей

- •Особенности устройства бесстыкового пути на мостах

3.6. Выполнение расчётов для построения графика производства основных работ по капитальному ремонту пути.

По выполненному расчёту строят график производства основных работ по капитальному ремонту пути.

Для построения графика требуется определить, кроме перечисленных интервалов, ещё минимально необходимые интервалы времени:

1 – между началом укладки пути и началом работы по сбалчиванию звеньев;

2 – между началом работ по сбалчиванию звеньев и началом работ по рихтовке пути;

3 – между началом работы по рихтовке пути и началом работы хоппер-дозаторов;

4 – между началом работы хоппер-дозаторов и началом работы машины ВПО-3000.

Сбалчивание звеньев можно начать только после того, как головная часть укладочного поезда зайдёт на вновь уложенные звенья и за ней останутся свободными 50 метров пути, необходимые по условиям техники безопасности. Исходя из этого 1 определяется из выражения:

1= ((lгуп+ 50)* m * k) / 25

где 1гуп- длина головной части укладочного поезда, состоящая из укладочного крана и 5 платформ, постоянно скреплённых с ним, на которых имеется запас пакетов звеньев, необходимых для бесперебойной работы путеукладчика.

1гуп = 1ук+ 5*lо= 25+5*15 = 100 (м)

1 = ((100+50)/25)*1,9*1,15 =13 (мин)

2 – принимается = 5 мин.

Минимальный интервал времени 3 между началом работы рихтовочной бригады и выгрузкой щебня из хоппер-дозаторов определяется тем, что к выгрузке щебня можно приступить только после того, как на отрихтованный путь полностью зайдут питающий состав путеукладочного поезда(1рс), локомотив и турный вагон балластного поезда (50 м). Кроме того, между локомотивами обоих поездов будет ещё свободный участок в 50 метров, необходимый по условиям техники безопасности. При подсчёте min 3 следует учесть, что между питающим составом и рихтовочной бригадой по условиям техники безопасности должен быть свободный участок в 50 метров.

Тогда min 3 по формуле:

min 3= ((1рих+ 50 + 1уп пит+ 50 + 50) / 25) * m * k

Длина питающего состава равна разности длин всего укладочного поезда lуп и головной части этого поезда lгуп. Подставив эти значения, получаем:

min 3 =((1рих+ 1уп – 1гуп + 150) / 25) * m * k

min 3 = ((50 + 675 – 100 + 150) / 25) * 1,9 * 1,15 ≈ 67,73=68 (мин).

4= ((1бп + 100) / 25) * m * k

где 100 - составляет расстояние в 50 метров по техники безопасности между балластным и выправочным поездом, плюс 50 метров занимаемые локомотивом и турным вагоном ВПО-3000.

4= ((350+100) / 25)*1,9*1,15 ≈ 39,33=40(мин).

4. Расчёт основных параметров и разбивочных размеров обыкновенного стрелочного перевода с криволинейным остряком секущего типа.

4.1. Определение основных параметров криволинейного остряка

Радиусы остряка R0 и переводной кривой R0 определяются из условия, чтобы центробежное ускорение, возникающее при движении экипажа по остряку — j0 и переводной кривой 0, не должно превышать допустимой величины.

На основе отечественного опыта принимается:

j0 = 0,3 - 0,4 м/с2

0= 0,4 - 0,6 м/с2.

Расчетные формулы по определению радиуса остряка и переводной кривой имеют вид

R0 = V2max / j0 и R0 = V2max / 0.

С целью упрощения расчета в курсовой работе можно принять — j0=0=0,4м/с2.

Выразив V в километрочасах и R0 в миллиметрах и подставив вместо j0 его значение, получаем

R0 = (1000) 2V2max1000/ (3600) 20,4 = 193 V2max

R0 = 193∙562 = 605248(мм).

Угол в начальной части остряка н определяется из условия, чтобы при выбранном радиусе остряка R0 эффект удара гребня колеса в остряк не превышал допустимой величины W0.

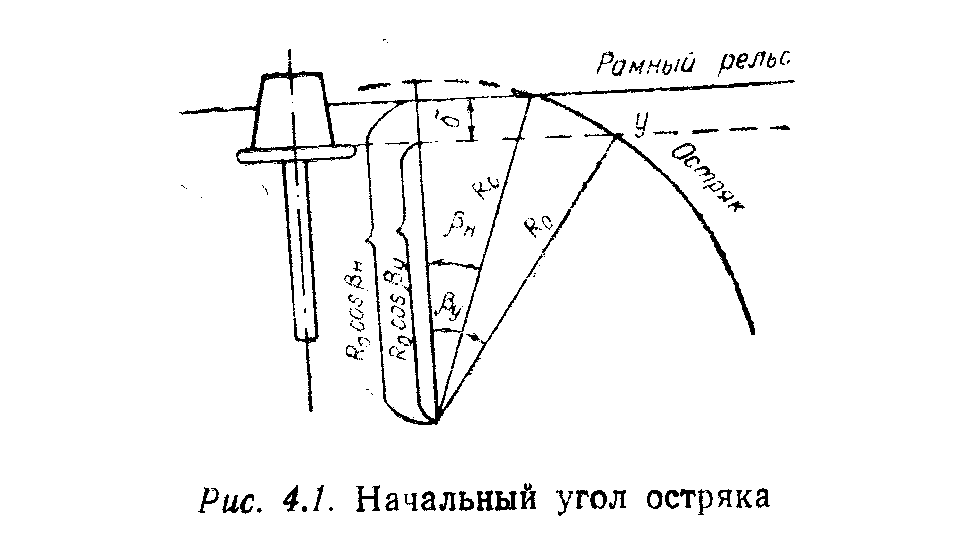

Математическую зависимость между н, R0 и W0 можно установить с помощью рис. 4.1. На этом рисунке изображен рамный рельс с примыкающим к нему остряком секущего типа и колесо, между ребордой которого и рамным рельсом имеется зазор . Пунктирной линией изображена траектория движения колеса до соударения с остряком в точке у. Угол, под которым гребень колеса ударяется в остряк, носит название — угол удара y. Произведение siny на скорость V, с которой колесо ударяется в остряк, носит название — эффект удара W(W = sinyV).

Из рис. 4.1 видно, что, чем больше зазор , тем больше угол удара y и тем больше эффект удара W. Поэтому в расчете принимается, что при максимально допустимом зазоре max и максимально допустимой скорости движения поезда на боковой путь Vmax эффект удара не превышал допустимой величины Wo.

Из рис. 4.1 видно, что между , R0, н и y существует следующая зависимость = R0(cos н - cosy). Как известно из тригонометрии,

cosy - cos н = 2(sin2н/2- sin2y/2)

и так как из-за малых значений углов можно принять

sinн/2 = 1/2 sinн и siny/2 = 1/2 siny

то, произведя соответствующую подстановку и решая уравнение относительно siny получаем

siny = (sinн + 2/ R0) ½

Умножив левую и правую части на Wmax и заменив произведение sinyVmax его значением W0, получаем

W0 = Vmax(sinн+ 2max/ R0) ½

Заменив в этом выражении R0 = V2max / j0 и решив это уравнение относительно sinн получаем

sinн = (W0 - 2max j0) ½ / Vmax

Среднее значение эффекта удара на отечественных стрелочных переводах принято W0= 0,225.

Приняв W0 = 0,225, max = 40 мм = 0,04 м, j0 = 0,4 м/сек2 и выразив V в километрочасах, получаем

sinн = 3600(0.2252 - 20.040.4) ½ / 1000Vmax;

sinн = 0.49129 / Vmax;

sinн = 0.49129 / 56 = 0,0087730357 н = 0°30’10”

cosн = 0,999999988277

Рассчитаем L0- длину остряка.

L0=(4+0,1* Vmax)*1000

L0=(4+0,1*56)*1000=9600 м.