- •Часть 1. Надежность технических систем

- •Часть 2. Техногенный риск

- •1 Аксиомы о потенциальной опасности технических систем

- •2 Алгоритм развития опасности технической системы

- •3 Номенклатура основных источников аварий и катастроф

- •4 Причины аварийности на производстве

- •5 Классификация видов риска

- •6 Понятие техногенного риска

- •7 Критерии приемлемого риска

- •8 Нормативные значения риска

- •9 Показатели безопасности технических систем

- •10 Показатели техногенного риска

- •11 Методы анализа техногенного риска

- •12 Источники и факторы техногенного риска

- •13 Развитие риска на промышленных объектах

- •14 Управление риском

- •15 Типовые локальные системы и средства безопасности

- •16 Декларирование безопасности опасного промышленного объекта

- •17 Государственный контроль и надзор за промышленной безопасностью

- •Информирование государственных органов и общественности об опасностях и авариях

- •18 Основы теории и практики техногенного риска

- •19 Экологический риск от техногенных аварий

- •Экономический и экологический вред

- •20 Экономические механизмы регулирования промышленной безопасности

- •21 Ионизирующее излучение как источник риска

- •22 Оценка профессионального риска

- •23 Оценка риска технической системы

- •24 Человеческий фактор как источник риска

Информирование государственных органов и общественности об опасностях и авариях

Одно из наивысших достижений демократии - "право общественности на информацию о вредном воздействии" (Community Right-to-Know), внесенное в США в раздел 313 части 111 Закона о поправках к Суперфонду (1986 г.). Эта информация должна включать описание:

- установки - объект потенциальной опасности;

- потенциально опасных видов деятельности, опасных используемых веществ и методов контроля за ними;

- способов оповещения о чрезвычайных ситуациях;

- действий населения, принимаемых в случае чрезвычайных ситуаций;

- известного воздействия на людей в результате происшедших ранее аналогичных аварий;

- мер, которые необходимо принимать в случае поражения в результате аварии.

18 Основы теории и практики техногенного риска

Госгортехнадзором России разработаны «Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов (РД 03-418-01)». Впервые в нормативную систему введён документ, содержащий терминологию и методологию анализа риска. Риск или степень риска предлагается рассматривать как сочетание частоты (вероятности) и последствий конкретного опасного события. Математическое выражение риска Р – это соотношение числа неблагоприятных проявлений опасности n к их возможному числу N за определённый период времени, т.е. P = n/N. Помимо этого используется понятие «степень риска» R, т.е. вероятность наступления нежелательного события с учётом размера возможного ущерба от события. Степень риска можно представить как математическое ожидание величины ущерба от нежелательного события:

![]()

где pi – вероятность наступления события, связанного с ущербом; mi – случайная величина ущерба, причинённого экономике, здоровью и т.п.

Техногенный риск оценивают по формуле, включающей как вероятность нежелательного события Р, так и величину последствий в виде ущерба U:

R = P U.

Если каждому нежелательному событию, происходящему с вероятностью Pi, соответствует ущерб Ui, то величина риска будет представлять собой ожидаемую величину ущерба U*:

R = U* = ΣPiUi.

Применение теории риска при проектировании ТС.

Проектирование сложных ТС и конструкций выполняется на основе численных методов с использованием ЭВМ. Однако вычисленные на основе таких расчетов параметры и характеристики (например, усилия) следует рассматривать как приближенные, которые отличаются от действительных.

С помощью теории риска можно оценить неточности, возникающие при расчете и проектировании конструкций. Вероятностный метод вычисления риска позволяет получить новую информацию о том, какое влияние на величину риска оказывают разные источники неопределенности в процессе расчета и проектирования ТС.

В инженерных задачах исходные данные часто бывают далеко не полными. Например, величина внешних сил изменяется во времени, свойства материала, из которого сделана конструкция, также определяются как средние и имеют разброс, коэффициент надежности может быть определен вероятностным методом. В результате для описания вероятности разрушения конструкции возникает понятие “риск”, которым характеризуют полученное решение.

Функциональная зависимость между величиной риска и ожидаемой выгодой выражается нелинейным законом, как это показано на рисунке.

Построенная на этом рисунке кривая делит координатную плоскость на две части.

Справа от кривой расположены значения, которые могут быть при известных условиях приняты (эта область заштрихована). Область, расположенная слева от кривой, относятся к неприемлемым значениям.

Рисунок – Зависимость величины риска от затрат

При проектировании принимаются решения, которые могут увеличить или уменьшить величину риска в процессе эксплуатации ТС. Для того чтобы оценить влияние неточностей, допущенных при проектировании, следует для данной конструкции оценить вероятные пути, в результате которых может произойти её отказ или разрушение. Для сложных ТС разрушение может развиваться разными путями, имеющими присущую им вероятность.

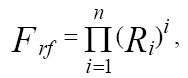

Коэффициент надежности вычисляется для каждой намеченной схемы разрушения по формуле

где Ri – множитель, характеризующий коэффициент надежности для каждой схемы.

Зависимость между вероятностью Р разрушения, выраженной в процентах, и коэффициентом надежности F получается в виде: Р =10 % – F =3,5; Р =1 % – F =10; Р = 0.1 %– F = 20.

Вероятность того, что разрушение произойдет по выбранной последовательности событий D, вычисляется по формуле

![]()

где mj – число участков для выбранной схемы разрушения.

Величина риска для ТС, находящихся под воздействием внешних сил и температуры, существенно влияет на условия разрушения конструкций, поэтому необходимо изучить и эти условия. Для того чтобы установить критическое состояние, соответствующее катастрофическому разрушению конструкции, необходимо рассмотреть вызывающие его причины.

Обычно критерием разрушения считают предельную нагрузку или повторяющуюся нагрузку, в результате которой возникает эффект усталости или развитие пластических деформаций. Нередко оба эти критерия объединяются. Для определения вероятности разрушения конструкции в качестве основного показателя принимается ожидаемое число N повторений нагрузки в течение срока эксплуатации конструкции и вводятся две функции, а именно функция надежности L(N) и функция риска P(N)=[1–L(N)], которые выражают вероятность сохранности или разрушения конструкции в зависимости от условного “возраста” конструкции, характеризуемого числом N.

Определение риска особое значение приобретает при проектировании новых сооружений и сложных агрегатов и обеспечивает общий технический прогресс. Правильное использование теории риска очень часто приводит к тому, что проектируемый объект может обойтись дешевле и принести дополнительные выгоды.

Стоимость ТС связана с принятой при проектировании величиной риска. При большом риске снижается стоимость первоначальных затрат на изготовление, однако в дальнейшем при неблагоприятном стечении обстоятельств в ТС могут возникнуть отказы, ремонт которых связан с дополнительными расходами.

Малая величина риска, принятая при проектировании, потребует усиления конструкций, а это повышает стоимость ТС. Если в процессе эксплуатации произойдет неблагоприятного стечения обстоятельств, с расчетом на которые выполнялись усиления конструкций для того, чтобы предотвратить повреждение их отдельных элементов, то первоначальное удорожание конструкций за счет их усиления оказывается не нужным. Таким образом, увеличение риска приводит к удешевлению конструкций, а снижение риска вызывает их удорожание.