- •Е.Т. Протасов Демография

- •Е.Т. Протасов демография

- •Введение

- •Цели и задачи курса «Демография»

- •Объем дисциплины и виды учебной работы (час.)

- •Содержание дисциплины Учебно-тематический план

- •Процессах

- •Жизни, самосохранительность жизни

- •Тема 8. Демографическое прогнозирование и демографическая политика

- •Тема 1. Теоретико-методологические проблемы курса демографии

- •§ 1.1. Объект и предмет демографии

- •§ 1.2. Население как объект демографии

- •§ 1.3. Демографические структуры и процессы

- •§ 1.4. Демография и другие науки

- •Демография как система наук

- •Система демографических наук

- •Тема 2. Источники информации о населении и демографических процессах

- •§ 2.1. Перепись населения

- •§ 2.2. Текущий статистический учет населения

- •§ 2.3. Текущие регистры населения

- •§ 2.4. Выборочные и специальные обследования

- •Тема 3. Численность и структура населения

- •§ 3.1. Численность населения

- •Величина абсолютного прироста (убыли) населения России

- •§ 3.2. Относительные показатели динамики численности населения

- •Период удвоения численности населения отдельных стран и регионов мира в середине 1998 г.

- •§ 3.3. Структуры населения

- •§ 3.4. Пол и половая структура населения

- •Половая структура населения России

- •§ 3.5. Возраст и возрастная структура населения

- •Тема 4. Брачность и разводимость § 4.1. Понятие и коэффициенты брачности

- •§ 4.2. Семейная структура населения

- •§ 4.3. Потенциал брачности

- •§ 4.4. Нерегистрируемые браки или сожительства

- •§ 4.5. Развод и разводимость

- •Брачное состояние населения Российской Федерации (на 1000 человек в возрасте 16 лет и более; по данным переписей населения)

- •Тема 5. Рождаемость и репродуктивное поведение § 5.1. Рождаемость и плодовитость

- •Взаимосвязь понятий, характеризующих соотношение рождаемости, плодовитости и бесплодия

- •§ 5.2. Показатели рождаемости

- •Тема 6. Смертность и продолжительность жизни § 6.1. Понятие смертности. Показатели уровня смертности

- •§ 6.2. Смертность по причинам

- •§ 6.3. Эволюция продолжительности жизни

- •§ 6.4. Самосохранительное поведение

- •Причины, по которым опрашиваемый хочет или не хочет прожить как можно дольше

- •Тема 7. Естественный прирост и показатели воспроизводства населения § 7.1. Понятие воспроизводства населения

- •§ 7.2. Брутто-коэффициент воспроизводства населения

- •§ 7.3. Нетто-коэффициент воспроизводства населения

- •§ 7.4. Длина поколения

- •Тема 8. Демографическое прогнозирование. Демографическая политика § 8.1. Понятие и цели демографического прогноза

- •§ 8.2. Классификация демографических прогнозов

- •Прогноз-предостережение

- •Нормативный прогноз

- •Функциональный прогноз

- •§ 8.3. Методы перспективного исчисления населения

- •§ 8.4. Прогнозы численности населения мира и России

- •«Верхняя десятка» стран по численности населения, 2000—2050 гг., тыс. Чел. Прогноз оон пересмотра 2000 г. (средний вариант)

- •§ 8.5.Демографическая политика в эпоху депопуляции

- •Самостоятельная работа студента Правила выполнения срс

- •Тематика срс

- •Вопросы к зачету

- •Тестовые задания для самоконтроля

- •Литература

§ 3.2. Относительные показатели динамики численности населения

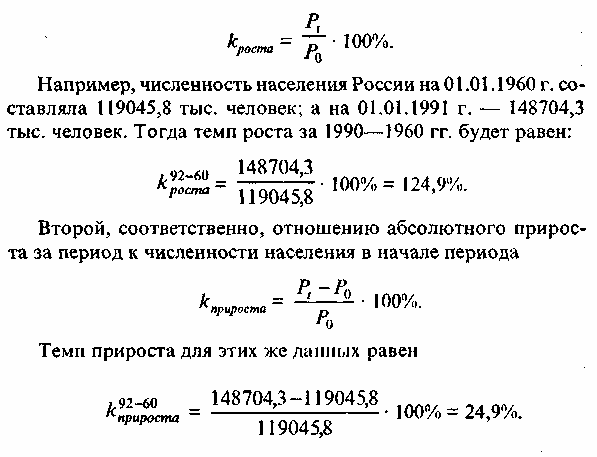

Будучи вполне приемлемым как первая характеристика динамики численности населения, его абсолютный прирост тем не менее обладает тем весьма существенным недостатком, что он сильно зависит от величины самой абсолютной численности населения, а также от длины рассматриваемого периода. Чем больше абсолютная численность населения и длина периода, тем больше при прочих равных условиях и абсолютная величина абсолютного прироста (убыли). Поэтому необходим переход к относительным показателям, которые очищены от влияния этих параметров. При этом в зависимости от того, рассчитываются ли эти относительные показатели по отношению к начальной или средней численности населения, принято различать соответственно темпы роста и прироста и коэффициенты роста и прироста. Ниже пойдет речь о темпах роста и прироста.

Самыми простыми из них являются темпы роста и прироста за период. Первый из них равен отношению численности населения в конце периода к численности населения в его начале

Таблица 3.3

Темпы прироста населения России. 1961-2000 гг. %

Годы |

Темпы прироста за год |

Годы |

Темпы прироста за год |

Годы |

Темпы прироста за год |

Годы |

Темпы прироста за год |

1961 |

1,36 |

1971 |

0,57 |

1981 |

0,57 |

1991 |

0,11 |

1962 |

1,18 |

1972 |

0,58 |

1982 |

0,68 |

1992 |

-0,02 |

1963 |

1,07 |

1973 |

0,55 |

1983 |

0,76 |

1993 |

-0,21 |

1964 |

0,90 |

1974 |

0,63 |

1984 |

0,69 |

1994 |

-0,04 |

1965 |

0,70 |

1975 |

0,68 |

1985 |

0,71 |

1995 |

-0,22 |

1966 |

0,66 |

1976 |

0,71 |

1986 |

0,89 |

1996 |

-0,32 |

1967 |

0,52 |

1977 |

0,70 |

1987 |

0,85 |

1997 |

-0,27 |

1968 |

0,53 |

1978 |

0,68 |

1988 |

0,71 |

1998 |

-0,28 |

1969 |

0,52 |

1979 |

0,55 |

1989 |

0,45 |

1999 |

-0,53 |

1970 |

0,50 |

1980 |

0,53 |

1990 |

0,34 |

2000 |

-0,51 |

В табл. 3.3 и на графике 3.2 приведены значения темпов прироста численности населения России за 40 лет, с 1960 по 2000 годы. Как видно из этих данных, на протяжении всего этого периода от десятилетия к десятилетию происходило неуклонное сокращение величины этого показателя. При этом начиная с 1992 года величины темпов прироста стали отрицательными, так как численность населения стала уменьшаться.

Темпы роста и прироста за период свободны от одного из недостатков, свойственных абсолютному приросту, а именно от зависимости от абсолютной численности населения. Они дают возможность сравнивать между собой динамику численности населения различных стран и регионов, различные периоды в истории одного и того же населения и т.д. Однако их крупным недостатком остается то, что они сильно зависят от длины периода, для которого рассчитываются: чем длиннее этот период, тем, при прочих равных условиях, они больше. К тому же эти показатели ничего не говорят об изменениях скорости роста или убыли численности населении внутри периода. И чем больше длительность периода, тем сильнее эта «маскировка».

Для того, чтобы устранить эти недостатки, прежде всего проблему несопоставимости данных о разных по длительности периодах, рассчитывают среднегодовые темпы роста и прироста.

Простое деление темпов роста и прироста за период на его длительность для расчета их среднегодовых значений является неправильным, поскольку не учитывает того факта, что прирост численности населения за год является частью базы для прироста в последующие годы. Правильный расчет среднегодовых темпов роста и прироста предполагает учет этого обстоятельства. Для этого существуют различные способы.

Одним из них является использование показательной функции, или, конкретнее, т.н. формулы сложных процентов, аналогичной той, которая используется для определения величины банковского вклада, положенного на депозит:

Различие между двумя последними результатами объясняется точностью вычислений.

Данное выражение не учитывает, однако, что население меняет свою численность непрерывно, а не подобно банковскому депозиту, когда процент начисляют в конце каждого периода. Чтобы учесть эффект непрерывности, для расчета среднегодовых темпов применяется формула т.н. непрерывного коэффициента прироста, в которой используется показательная функция, в основании которой лежит число е, т.е. основание натуральных логарифмов:

Среднегодовой непрерывный коэффициент прироста обычно несколько меньше коэффициента, рассчитанного по формуле сложных процентов. Разница между ними крайне незначительна, однако использование непрерывного коэффициента методически более строго, поскольку он учитывает непрерывность изменения численности населения.

Среднегодовой непрерывный коэффициент прироста иногда используют для расчета т. н. периода удвоения численности населения, т.е. времени, за которое первоначальная численность населе-

Поскольку ln2 = 0,70, то для расчета периода удвоения достаточно 70 разделить на величину среднегодового непрерывного коэффициента прироста, выраженную в процентах. Для нашего примера период удвоения равен

![]()

или примерно 101 год.

Существующее в настоящее время огромное разнообразие темпов прироста численности населения разных стран выражается и в том, что периоды удвоения их численности крайне неоднородны. В табл. 3.4 приведены значения этого показателя по некоторым странам мира на 1998 г. по данным ООН.

Таблица 3.4