- •Содержание.

- •Ведение

- •Лекция №1 термодинамические и теплофизические свойства энергоносителей и материалов, применяемых в системах создания микроклимата в помещениях зданий.

- •1.1 Основные термодинамические понятия Параметры состояния и термодинамический процесс.

- •Первый закон термодинамики.

- •Универсальное уравнение состояния идеального газа.

- •Основные положения второго закона термодинамики.

- •Цикл и теоремы Карно.

- •Политропный процесс

- •Свойства реальных газов.

- •1.2 Термодинамические процессы водяного пара. Понятия о водяном паре

- •Процесс парообразования в координатах р—V.

- •Процесс парообразования в координатах I-s.

- •1.3 Термодинамические процессы влажного воздуха.

- •Теплофизические свойства теплоносителей. Теплоносители.

- •Санитарно-гигиенические требования к теплоносителям.

- •Экономические требования к теплоносителям.

- •Эксплуатационные показатели.

- •1.5.Теплотехнические свойства строительных материалов.

- •Пористость и объемный вес.

- •Влажность.

- •Теплопроводность.

- •Теплоемкость.

- •1.5.Заключение

- •Лекция№2: нормативная документация и терминология по климатологии, строительной теплотехнике, системам кондиционирования микроклимота.

- •2.1 Нормативная документация по микроклимату в помещениях и скм Перечень нормативных документов и область их применения.

- •СНиП 23-01-99*. “Строительная климатология”

- •Классификация помещений.

- •Параметры микроклимата.

- •2.3 Терминология и основные разделы по строительной климатологии (согласно сНиП 23-01-99*). Термины и определения

- •Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем овк.

- •2.4 Терминология и основные разделы сНиП 41-01-2003. Отопление вентиляция и кондиционирование(от 1 января 2004г.) Термины и их определение.

- •Общие положения.

- •Параметры внутреннего воздуха при отоплении и вентиляции помещений.

- •Параметры микроклимата при кондиционировании помещений.

- •Параметры внутреннего воздуха в производственных помещениях с автоматизированным технологическим оборудованием.

- •Параметры внутреннего воздуха при других технологических и тепловых условиях.

- •Концентрация вредных веществ в помещениях.

- •Параметры наружного воздуха.

- •2.5 Терминология и основные разделы сНиП II-3-79*(издание 1998г). Термины, примененные в сНиП II-3-79*(ключевые слова).

- •Термины из других нормативных документов, применяемые в сНиП II-3-79* .

- •Краткое содержание.

- •Общие требования и показатели микроклимата

- •Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий.

- •Перечень наиболее гигиенически значимых веществ, загрязняющих воздушную среду помещений жилых зданий.

- •2.8. Заключение.

- •Лекция №3: микроклимат помещения и системы его обеспечения.

- •3.1. Теплообмен человека и условия комфортности. Понятие микроклимата и физиологические предпосылки для его создания.

- •Условия комфортности.

- •Нормативные требования к микроклимату в помещении.

- •3.2. Расчётные параметры микроклимата в помещениях.

- •3.3. Зимние и летние расчётные климатические условия для систем обеспечения микроклимата.

- •3.4 Системы создания микроклимата в помещении.

- •3.5 Заключение.

- •Лекция №4: тепловлажностный и воздушный режимы помещений.

- •4.1. Факторы, определяющие микроклимат в помещениях.

- •4.2. Особенности теплового режима здания. Назначение теплового режима.

- •Тепловые условия в помещении.

- •Теплообмен в помещении.

- •4.3. Зимний воздушно-тепловой режим помещений. Расчётные климатические условия.

- •Тепловой баланс помещений.

- •Влияние теплозащитных свойств ограждений на воздушно-тепловой режим помещения.

- •Воздухопроницаемость ограждающих конструкций и её влияние на воздушно-тепловой и влажностный режим помещения.

- •Влажность воздуха помещения и её влияние на воздушно-тепловой режим помещения.

- •4.4. Летний воздушно-тепловой режим помещений. Особенности летнего теплового режима.

- •Средства для подержания летнего теплового режима.

- •Тепловой баланс помещения в летний период года.

- •4.5. Заключение.

- •Лекция №5: теплопередача в ограждающих конструкциях здания при стационарном тепловом потоке.

- •5.1.Общие закономерности.

- •5.2.Расчёт сопротивления теплопередаче ограждений.

- •5.3. Сопротивления теплообмену и коэффициенты теплоотдаче у поверхности ограждения.

- •5.4. Термическое сопротивление ограждения.

- •5.5. Расчёт температуры в ограждении.

- •5.6. Нормирование сопротивления теплопередаче.

- •5.7. Теплоустойчивость ограждающих конструкций.

- •5.7. Заключение.

- •Лекция №6: воздухопроницание ограждающих конструкций зданий.

- •Ветровое давление.

- •Совместное действие на здание гравитационного и ветрового давлений.

- •6.2. Воздухопроницаемость материалов.

- •6.3. Воздухопроницаемость ограждений.

- •6.4. Расчёт воздухопроницания через ограждения.

- •6.5. Заключение.

- •Лекция №7: влажный воздух и его применение в системах кондиционирования микроклимата.

- •7.1. Общие сведения о влажном воздухе. Определение и область применения воздуха.

- •Состояние и состав воздуха.

- •7.2 Основные характеристики влажного воздуха Определение характеристик воздуха.

- •Средства и методы контроля влажности воздуха.

- •Значение параметра влажности воздуха как экологического показателя среды.

- •7.3 Определение параметров тепловлажностного состояния воздуха по I-d диаграмме. Принцип определения параметров воздуха по I-d диаграмме.

- •Сущность аспирационного метода определения относительной влажности.

- •Примеры построения тепловлажностностных процессов в I-d диаграмме.

- •7.4 Теплотехнические свойства влажного воздуха.

- •Теплофизические свойства сухого воздуха при нормальном атмосферном давлении *

- •7.5 Заключение.

- •Лекция 8. Влажностный режим зданий и его влияние на микроклимат в помещениях.

- •8.1 Общие понятия о влажностном режиме наружных ограждений. Предмет изучения влажностного режима наружных ограждений.

- •Значение влажностного режима наружных ограждений.

- •Причины появления влаги в наружных ограждениях.

- •8.2 Конденсация и сорбция водяного пара. Влажностные характеристики внутреннего и наружного воздуха.

- •Конденсация влаги на поверхности ограждения.

- •Меры против конденсации влаги на поверхности ограждения.

- •Сорбция и десорбция.

- •8.3 Перемещение в ограждении парообразной влаги. Физическая сущность паропроницаемости.

- •Количественные зависимости для расчета паропроницаемости.

- •8.4 Расчет влажностного режима при стационарных условиях диффузии водяного пара. Особенности расчета влажностного режима.

- •Методика расчета влажностного режима.

- •Факторы, влияющие на влажностный режим ограждения.

- •Анализ условий для просыхания ограждения.

- •Оценка результатов расчета влажностного режима.

- •Расчет влажностного режима при нестационарных условиях диффузии водяного пара.

- •8.5 Меры против конденсации в ограждениях

- •8.6 Влажностный режим бесчердачных перекрытий

- •8.7. Перемещение жидкой влаги в ограждении Механизм перемещения влаги.

- •Условия для перемещения влаги в строительных материалах.

- •8.8 Заключение

- •Лекция № 9 системы кондиционирования микроклимата в помещениях.

- •9.1. Санитарно-гигиенические основы систем кондиционирования микроклимата

- •9.2.Организация воздухообмена в помещении.

- •Понятие о способах организации воздухообмена и устройстве систем вентиляции.

- •Схемы воздухораспределения в помещениях.

- •Воздухораспределение струями.

- •9.3 Организация теплообмена в помещениях. Общие замечания.

- •9.4 Особенности и области применения систем создания микроклимата в помещениях. Назначение систем кондиционирования микроклимата в помещениях.

- •Виды и область применения систем отопления.

- •Типы и разновидности отопительных приборов.

- •9.5 Энергосбережение и микроклимат в помещении.

- •9.6.Заключение

- •Список рекомендуемой литературы.

Процесс парообразования в координатах I-s.

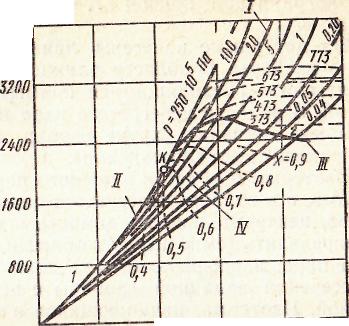

Рис. 1.14 i-s - диаграмма

водяного пара

Для решения практических задач, связанных со свойствами водяного пара, очень удобной является i—s-диаграмма, в которой по оси абсцисс откладываются значения энтропии, а по оси ординат — энтальпии (рис.1.14). Она строится по данным таблиц водяного пара. Сначала строятся нижняя II — K и верхняя К — III пограничные кривые, которые сходятся в точке К. Ниже пограничных кривых II— К — III находится область влажного пара, выше верхней пограничной кривой К — III— область перегретого пара.

На диаграмме нанесены линии постоянного давления— изобары. В области влажного пара изобары проходят слабо расходящимися прямыми наклонными линиями. В области перегретого пара изобары поднимаются слева направо, круче изобар насыщенного пара, и обращены выпуклостью вниз.

Изотермы в области влажного пара совпадают с изобарами, а в области перегретого пара они идут слева направо, незначительно поднимаясь кверху. Если требуется определить температуру в области влажного насыщенного пара, зависящую от давления, надо найти точку пересечения заданной изобары с верхней пограничной кривой. Изотерма, начинающаяся в этой точке, и будет искомой температурой влажного насыщенного пара.

В области влажного насыщенного пара наносятся также линии постоянной степени сухости пара х, берущие начало от критической точки К. На верхней пограничной кривой степень сухости х=1, на нижней х=0. На выполненных i—s-диаграммах нередко имеются и линии постоянного удельного объема u=const— изохоры, представляющие собой кривые, аналогичные изобарам, но имеющие более крутой изгиб. Их обычно наносят цветной краской.

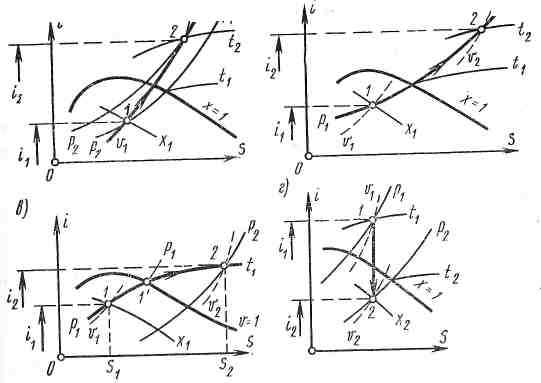

С помощью i — s-диаграммы можно определить по двум известным параметрам все основные термодинамические величины для любого состояния пара. На i — s-диаграмме могут быть изображены основные термодинамические процессы и установлены происходящие при их протекании изменения состояния пара (рис. 1.15).

Изохорный процесс (рис. 1.15, а). При заданном состоянии пара (р1 и x1), соответствующем точке 1, требуется изохорным процессом довести пар до температуры t2. Для этого из точки 1 идем по изохоре v1 до ее пересечения с изотермой t2 в точке 2. В изохорном процессе при сообщении теплоты влажному пару повышаются его давление и температура. При этом влажность пара уменьшается, и он превращается в сухой насыщенный, а затем в перегретый. При отводе теплоты от перегретого пара, процесс идет в обратном направлении.

Изобарный процесс (рис. 1.15, б). Задано состояние пара 1 (p1 и x1). Конечное состояние его характеризуется температурой t2. Аналогично предыдущему,

а) б)

Рис.1.15 Основные термодинамические процессы водяного пара в координатах i-s

идем по изобаре р1, до точки 2 ее пересечения с изотермой t2. В этом процессе при сообщении теплоты влажному пару уменьшается его влажность и он переходит и сухой насыщенный, причем температура его остается постоянной и равной t1=tH. При дальнейшем подводе теплоты пар перегревается, при отводе теплоты процесс идет в обратном направлении.

Изотермический п р о ц е с с (рис. 1.15, в). При данном состоянии пара 1 (р1 и x1) требуется в изотермическом процессе достичь давления р2. В этом случае линия процесса состоит из двух участков 1—1´ и 1´—2. На первом из них изотерма совпадает с изобарой р1 на втором изотерма t1 отклоняется вправо от изобары р1 и пересекается в точке 2 с изобарой р2.

В изотермическом процессе при сообщении теплоты влажному пару его объем увеличивается, он превращается сначала в сухой насыщенный, а затем в перегретый. В области влажного пара этот процесс полностью совпадает с изобарным, а в области перегрева давление пара при изотермическом расширении понижается.

В изотермическом процессе внутренняя энергия пара в отличие от идеальных газов изменяется, и поэтому для пара

(1.129)

(1.129)

Адиабатный процесс (рис. 1.15, г). Задано состояние 1 (р1 и t1). Требуется провести адиабатный процесс расширения до давления р2. Адиабатный процесс протекает при постоянном значении энтропии, поэтому он изображается вертикалью, опущенной из точки 1 до пересечения с изобарой р2 в точке 2.

При адиабатном расширении давление и температура пара понижаются. Перегретый пар при этом переходит обычно в сухой насыщенный и затем во влажный. При сжатии влажного пара процесс идет в обратном направлении.