- •3. Краткий конспект лекций Тема 1. Теоретические основы экологии и экономики природопользования

- •. Цели, задачи и предмет изучения дисциплины

- •История возникновения и развития экологии

- •Этап охватывает века до нашей эры.

- •Этап продолжался в период с XIV в. До XVIII в.

- •Этап с начала XIX в. До 70-х гг. XIX в.

- •Этап приходится на 70-е гг. XIX в. 40-е гг. XX в.

- •Этап охватывает 40-70-е гг. XX в.

- •Этап — с 80-х гг. по настоящее время.

- •Основные понятия экологии

- •Учение в.И.Вернадского о биосфере и ноосфере

- •Основные законы экологии

- •Формирование экологического сознания личности

- •Тема 2. Природные условия и ресурсы как фактор экономического развития

- •Классификация природных ресурсов

- •Природно-ресурсный потенциал

- •Тема 3. Виды загрязнения биосферы

- •Тема 4. Экология и обеспечение качества воздушного бассейна

- •Загрязнение воздушного бассейна

- •Основные направления охраны атмосферного воздуха

- •Тема 5. Эколого-экономические аспекты использования и охраны водных ресурсов

- •Гидросфера и ее загрязнение

- •Основные направления охраны и рационального использования водных ресурсов

- •Тема 6. Эколого-экономические проблемы землепользования

- •Загрязнение земельных ресурсов

- •Направления охраны и рационального использования земельных ресурсов

- •• Рекультивацию нарушенных земель и другие мероприятия по охране и рациональному использованию земель. Тема 7. Рациональное использование и охрана ресурсов недр

- •Тема 8. Использование и охрана лесных и других биологических ресурсов.

- •Использование и охрана растительного и животного мира

- •Особо охраняемые природные территории

- •Тема 9. Экономическая оценка природных ресурсов

- •Тема 10. Определение ущерба от антропогенного воздействия на природную среду

- •Виды ущерба от загрязнения окружающей среды

- •Методы расчета социально-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды

- •Тема 11. Природоохранные затраты и определение их эффективности

- •Понятие и состав природоохранных затрат

- •Определение эффективности природоохранных затрат

- •Определение социальной эффективности природоохранных мероприятий

- •Совершенствование экономических показателей с учетом экологического фактора

- •Тема 11. Природоохранные затраты и определение их эффективности

- •Понятие и состав природоохранных затрат

- •Определение эффективности природоохранных затрат

- •Определение социальной эффективности природоохранных мероприятий

- •Совершенствование экономических показателей с учетом экологического фактора

- •Тема 12. Правовое регулирование природопользования и природоохранной деятельности

- •Система государственного управления природопользованием

- •Правовое регулирование природоохранной деятельности в Беларуси

- •Законы Республики Беларусь.

- •Правовое регулирование природоохранной деятельности в Беларуси

- •Тема 13. Экологическое нормирование антропогенного воздействия на окружающую среду

- •Экологическое нормирование

- •Экологическая стандартизация и сертификация

- •Экологическая маркировка продукции

- •Тема 14. Мониторинг и контроль в сфере природопользования

- •Сущность и виды мониторинга окружающей среды

- •Организация системы мониторинга в Беларуси

- •Виды экологического контроля в Республике Беларусь

- •Понятие экологической экспертизы

- •Сущность и методика проведения экологического аудита

- •Экологическое лицензирование и паспортизация

- •Тема 15. Экономический механизм рационального природопользования

- •Экономический механизм охраны окружающей среды

- •Учет природных ресурсов

- •Система платного природопользования в Беларуси

- •Финансирование природоохранных мероприятий

- •Экологическое страхование

- •Формы и методы экономического стимулирования рационального природопользования

- •Тема 17. Система управления природоохранной деятельностью на предприятии

- •Понятие природоохранной деятельности предприятия

- •Экологическая политика предприятия

- •Концепция экологического менеджмента предприятия

- •Особенности экологического маркетинга предприятия

- •Тема 18. Глобальные экологические проблемы. Экологические проблемы Республики Беларусь. Международное сотрудничество в природоохранной деятельности

- •Экологические аспекты социально-экономических проблем человечества

- •Глобальное загрязнение окружающей среды

- •18.3. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

- •Экологические проблемы Республики Беларусь

Тема 5. Эколого-экономические аспекты использования и охраны водных ресурсов

Гидросфера и ее загрязнение.

Основные направления охраны и рационального использования водных ресурсов.

Ключевые слова: гидросфера, водные ресурсы, загрязнение, качество воды, организационные направления, охрана качества водных ресурсов, очистка сточных вод.

Гидросфера и ее загрязнение

Гидросфера (от греч. hydor вода, sphaira шар) — водная оболочка Земли, объединяющая все воды земного шара, включая океаны, моря и поверхностные воды суши, подземные воды, лед и снег Арктики и Антарктиды, а также атмосферную воду и воду, содержащуюся в живых организмах.

Вода обеспечивает существование живых организмов на Земле и развитие процессов их жизнедеятельности. Она входит в состав клеток и тканей любого животного и растения, в среднем составляя около 90 % массы растений и 75 % массы животных. Сложные реакции в животных и растительных организмах протекают только при наличии водной среды. Тело взрослого человека содержит 60—80 % воды. Физиологическую потребность человека в воде можно удовлетворить только водой и ничем иным. Потеря 6—8 % воды приводит к полуобморочному состоянию, 10 — галлюцинации, 12 % — к смерти.

С хозяйственной деятельностью человека связано понятие «водные ресурсы», означающее все пригодные для хозяйственного использования запасы поверхностных и подземных вод, включая почвенную и атмосферную влагу. Ресурсы поверхностных вод определяются в основном суммарным стоком в средний по водности год. Распределены они и используются по территории Земли и отдельным регионам неравномерно.

По характеру использования водных ресурсов отрасли народного хозяйства делят на водопотребителей и водопользователей.

При водопотреблении вода изымается из ее источников (рек, водоемов, водоносных пластов) для дальнейшего использованияи используется в промышленности, сельском хозяйстве, для коммунально-бытовых нужд.

Водопользование связано с процессами, когда используют не воду как таковую, а ее энергию или водную среду. На такой основе развиваются гидроэнергетика, водный транспорт, рыбное хозяйство, система отдыха и спорта и др.

Ресурсы поверхностных вод Беларуси оцениваются в 58 км3/год, по этому показателю она занимает восьмое место среди стран СНГ и представлена реками, озерами, водохранилищами и прудами.

Естественные ресурсы пресных подземных вод оцениваются в 18,1 км3/год (49,6 млн м3/сут). Они распространены по всей территории Беларуси на глубинах от 100 до 450 м.

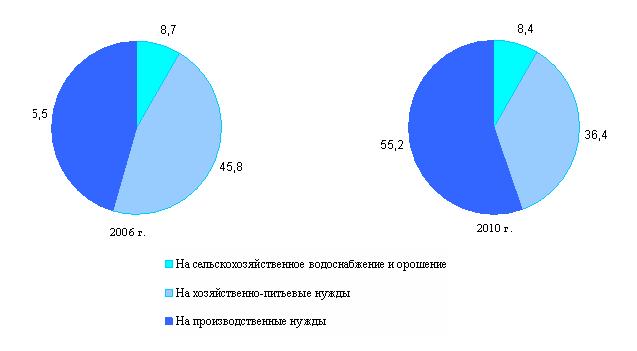

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в 2010 году забор воды из природных источников составил 1,5 млрд. кубических метров и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 3%. При этом, из подземных источников забрано 0,8 млрд. кубических метров, или 55% от общего забора воды, поверхностных – 0,7 млрд. кубических метров воды, или 45% (Рис. 5.1)

Рис 5.1. Структура использования воды (в процентах к итогу)

В настоящее время водное пространство стало вместилищем разнообразных отходов. Так природные воды могут быть загрязнены самыми различными примесями, которые с учетом их биологических и физико-химических свойств разделяют на две группы.

К первой группе относятся вещества, растворяющиеся в воде и находящиеся там в молекулярном или ионном состоянии. К таким веществам относятся кислород, азот, диоксид углерода, сернистый газ, а также растворимые соли натрия, калия, кальция, алюминия, железа, магния и т.д. Вторая группа примесей те, что образуют с водой коллоидные системы и взвеси. К ним относятся практически нерастворимые вещества минерального и органического происхождения. [44, с.191]

Вода может иметь загрязнения биологического характера загрязнение бактериям, вирусами, водорослям, червями и т.п.

Целесообразно отметить, что среди загрязнителей воды наибольшую опасность представляют фенолы, нефть и нефтепродукты, соли тяжелых металлов, радионуклиды, пестициды, минеральные удобрения и т.д.

Однако наиболее распространенным и вредным загрязняющим веществом является нефть, так как нефтепродукты отрицательно влияют на физиологические процессы, протекающие в живых организмах, вызывают патологические изменения в тканях и органах, нарушают работу нервной системы. Кроме этого особо острой проблемой является загрязнение поверхностных вод тяжелыми металлами (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк). Большую опасность представляет также загрязнение воды радиоактивными веществами.

Поэтому одной из важнейших проблем, связанных с рациональным использованием и охраной водных ресурсов, является сохранение требуемого качества воды.

Качество водных ресурсов — это характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность ее для конкретных видов природопользования.

Например, качество поверхностных вод можно оценить, используя индекс загрязнения воды (ИЗВ):

![]() ,

[25, с.92] (5.1)

,

[25, с.92] (5.1)

где Сi — средняя концентрация определяемого ингредиента за период наблюдений;

ПДКi — предельно допустимая концентрация ингредиента;

6 — число ингредиентов, учитываемых при расчетах (растворенный кислород, БПК5 (биохимическое потребление кислорода), аммонийный азот, нитритный азот, нефтепродукты и фенолы).

Качество поверхностных вод Беларуси в настоящее время устанавливается также по индексу загрязнения вод (ИЗВ), которому соответствуют 7 классов разной степени загрязненности вод: от очень чистой (ИЗВ < 0,3) до чрезвычайно грязной (ИЗВ > 10). ИЗВ определяется как 1/6 суммы средней концентрации по отношению к предельно допустимым концентрациям следующих загрязняющих веществ: растворенного кислорода, азота аммонийного, азота нитритного, нефтепродуктов и фенолов, биохимического потребления кислорода (ВПК).

Необходимо отметить, что качественное состояние поверхностных вод Беларуси в начале XXI в. существенно улучшилось. Степень загрязнения воды большинства рек оценивается II классом качества — как относительно чистые реки (0,3 < ИЗВ < 1,0). В конце 1990-х гг. преобладали умеренно-загрязненные реки (1,0 < ИЗВ < 2,5). Однако и сегодня характер загрязнения рек неодинаков. Подавляющее число рек Беларуси относится к категории умеренно загрязненных (1,0 < ИЗВ < 2,0). Наиболее загрязнены реки Свислочь (ИЗВ = 1,4), Березина у г. Борисова (1,3), Днепр у г. Лоева (1,3), Припять у г. Пинска (ИЗВ = 1,3). К классу грязных отнесена Свислочь ниже выпуска сточных под Минской станции аэрации (ИЗВ = 4,4). Река загрязнена органическими веществами, соединениями азота, фосфора, тяжелыми металлами, нефтепродуктами, что обусловлено недостаточно эффективной очисткой сточных вод на городских очистных сооружениях и малой разбавляющей способностью самой реки.

Продолжает оставаться актуальной проблема сохранения качества подземных вод. К региональному загрязнению территорий приводит сельскохозяйственное использование земель. Применение удобрений и ядохимикатов вызывает рост в грунтовых водах содержания хлоридов в 4-6 раз превышающий фоновые концентрации, сульфатов – в 2-4 раза, нитратов – в 6-10 раз. В районах животноводческих комплексов, полях орошения и стоками, местах складирования минеральных удобрений и ядохимикатов загрязнение подземных вод имеет очаговый характер. Здесь отмечается превышение ПДК по хлоридам и сульфатам в 2-3 раза, нитратам – в 4-5 раз, аммиаку – до 200 раз, нитритам – в 2-3 раза, содержание калия и натрия увеличивается до 200 мг/дм3.