- •3. Элементы кинематики

- •3.1. Материальная точка, система материальных точек, абсолютно твердое тело - простейшие физические модели

- •3.1.1. Материальная точка

- •3.1.3. Абсолютно твердое тело

- •3.2. Тело отсчета

- •3.3. Система отсчета

- •3.8.1. Скорость направлена по касательной к траектории

- •3.8.2. Компоненты скорости

- •3.9. Вычисление пройденного пути

- •3.10.1. Нормальное и тангенциальное ускорение

- •6. Кинематика вращательного движения

- •6.1. Поступательное и вращательное движение

- •6.2. Псевдовектор бесконечно малого поворота

- •6.5. Связь линейной скорости материальной точки твердого тела и угловой скорости

- •4. Динамика материальной точки

- •4.6.1. Система си (System international)

- •4.6.1.1. Размерность силы

- •4.7. Третий закон Ньютона

- •5. Законы сохранения

- •5.1. Механическая система - это совокупность тел, выделенных нами для рассмотрения 5.1.1. Внутренние и внешние силы

- •5.2. Закон сохранения импульса

- •5.6.1. Консервативность силы тяжести

- •5.6.2. Неконсервативность силы трения

- •5.7. Потенциальная энергия может быть введена только для поля консервативных сил

- •5.8.Закон сохранения механической энергии

- •7. Динамика вращательного движения

- •8. Элементы специальной теории относительности

- •8.2. Принцип относительности Галилея:

- •8.3. Неудовлетворительность механики Ньютона при больших скоростях

- •Принцип постоянства скорости света:

- •8.5.1. Вывод преобразований Лоренца

- •Электричество

- •9. Постоянное электрическое поле

- •9.3. Электрическое поле

- •9.3.6. Принцип суперпозиции электрических полей

- •9.3.7. Напряженность поля точечного заряда

- •9.3.8. Линии напряженности

- •9.4.2.2. Заряд в произвольном месте внутри сферы

- •9.4.2.4. Поток вектора е поля системы зарядов, находящихся внутри замкнутой поверхности

- •9.4.2.5. Поток вектора е для поля, созданного зарядами, находящимися вне замкнутой поверхности

- •9.4.3. Формулировка теоремы Гаусса

- •9.4.4.1. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости

- •9.9. Проводник в электрическом поле

- •9.10. Электроемкость уединенного проводника

- •9.11. Электроемкость конденсатора

- •9.12. Энергия электрического поля

- •9.12.1. Плотность энергии электрического поля в вакууме

- •9.13. Электрическое поле в диэлектрике

- •9.13.1. Диэлектрик?

- •9.13.1.1. Два типа диэлектриков - полярные и неполярные

- •9.13.2. Поляризованность диэлектрика (вектор поляризации) - это дипольный момент единицы объема:

- •9.13.4.1. Плотность энергии электрического поля в диэлектрике

- •10. Постоянный электрический ток

- •10.1. Сила тока

- •10.2. Плотность тока

- •10.2.1. Связь плотности тока и скорости упорядоченного движения зарядов

- •10.4. Закон Ома для участка цепи

- •10.5. Закон Ома в дифференциальной форме

- •10.6. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

- •Магнетизм. Уравнения Максвелла

- •11. Магнитное поле в вакууме

- •11.2. Проводник с током создает только магнитное поле, другой проводник с током реагирует только на магнитное поле

- •11.3. Рамка с током как регистратор магнитного поля. Вектор магнитной индукции

- •11.5.6. Магнитное поле тороида

- •11.6. Закон Ампера

- •11.7. Сила Лоренца - это сила, действующая со стороны магнитного поля на движущийся в нем заряд

- •11.7.1. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле

- •11.11.1. Потокосцепление

- •11.11.2. Индуктивность соленоида

- •11.11.3. Энергия магнитного поля

- •12. Магнитное поле в веществе

- •12.2. Классификация магнетиков

- •13. Уравнения Максвелла

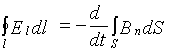

- •13.1. Первая пара уравнений Максвелла в интегральной форме

- •13.1.1. Первое уравнение первой пары - это закон Фарадея-Ленца

- •13.1.2. Второе уравнение первой пары - нет магнитных зарядов

- •13.2. Вторая пара уравнений Максвелла в интегральной форме

- •13.3. Система уравнений Максвелла в интегральной форме

- •13.4. Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме

- •Литература,

- •А.Н. Тюшев

- •В конспективном изложении

- •Колебания. Волны. Волновая оптика

- •Электронная версия учебного издания

- •14.1.1.4. График гармонического колебания

- •14.2 Дифференциальное уравнение гармонических колебаний

- •14.2.1 Колеблющиеся системы

- •14.3.2. Сложение колебаний одинаковой частоты и одинакового направления

- •14.3.3. Сложение колебаний близких частот

- •14.3.4. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний

- •14.4. Затухающие колебания

- •14.4.1. Колеблющиеся системы

- •14.4.5. Дифференциальное уравнение, описывающее затухающие колебания наших двух систем в этих обозначениях будет иметь один и тот же вид

- •14.4.6. Решение

- •14.4.7. Проверка

- •14.5.5. Дифференциальное уравнение, описывающее вынужденные колебания

- •14.5.6. Решение дифференциального уравнения

- •14.5.6.1. Частное решение неоднородного уравнения

- •14.5.6.1.1. Векторная диаграмма

- •14.5.6.1.2. Резонанс

- •16. Электромагнитные волны

- •16.1. Система уравнений Максвелла для плоской электромагнитной волны

- •16.1.1. Поперечность электромагнитных волн

- •16.1.2. Волновое уравнение

- •16.5.1.1. Вероятностное истолкование электромагнитной волны

- •17. Геометрическая оптика

- •17.1. Законы геометрической оптики

- •17.1.1. Закон прямолинейного распространения света

- •17.1.2. Закон независимости световых лучей

- •17.1.3. Законы отражения и преломления

- •17.2. Полное внутреннее отражение

- •17.3. Тонкие линзы

- •17.3.1. Собирающие и рассеивающие линзы

- •17.3.2. Фокусы линзы, фокальная плоскость

- •17.3.3. Фокусное расстояние тонкой линзы

- •17.3.4. Построение изображения в линзах

- •18.2. Способы получения когерентных источников

- •18.2.1. Опыт Юнга

- •18.2.2. Зеркала Френеля

- •18.2.3. Бипризма Френеля

- •18.2.4. Интерференция при отражении от прозрачных пластинок

- •18.2.4.1. Кольца Ньютона

- •18.3. Многолучевая интерференция

- •19. Дифракция света

- •19.1 Дифракция Френеля и Фраунгофера

- •19.2. Принцип Гюйгенса-Френеля

- •19.2.1. Математическая формулировка принципа Гюйгенса-Френеля

- •19.3. Зоны Френеля

- •19.3.1. Дифракция Френеля на круглом отверстии

- •19.3.2. Дифракция Фраунгофера на щели

- •19.3.2.1. Таутохронность линзы и ее следствия

- •19.3.2.2. Определение положений максимумов и минимумов методом зон Френеля

- •19.3.2.3. Зависимость интенсивности дифракционной картины от угла дифракции φ

- •19.4 Дифракционная решетка

- •19.4.1. Условие главного максимума для дифракционной решетки

- •19.4.2. Зависимость интенсивности дифракционной картины решетки от угла дифракции φ

- •19.4.2.1. Минимумы интенсивности дифракционной картины решетки

- •19.4.2.2. Добавочные минимумы, ближайшие к главным максимумам

- •19.4.3. График интенсивности Ip(Sinφ )

- •19.4.4. Дифракционная решетка как спектральный прибор

- •19.4.4.1. Угловая дисперсия дифракционной решетки

- •19.4.4.2. Линейная дисперсия

- •19.4.4.3. Разрешающая сила дифракционной решетки

- •19.4.4.3.1. Критерий Релея

- •19.4.4.4. Разрешающая сила решетки для цуга волн. Соотношение между длиной цуга δx и точностью определения волнового числа δk.

- •20. Поляризация света

- •20.1. Плоско поляризованная электромагнитная волна

- •20.2. Принцип действия поляризатора электромагнитной волны

- •20.2.1. Поляроид

- •20.3. Закон Малюса

- •20.3.1. Частично поляризованный свет. Степень поляризации

- •20.4. Эллиптическая и круговая поляризация

- •20.5. Поляризация при отражении и преломлении

- •20.5.1. Формулы Френеля

- •20.5.2. Закон Брюстера

- •20.6. Двойное лучепреломление

- •20.6.1. Модель двояко преломляющего кристалла

- •20.6.1.1. Необыкновенный и обыкновенный луч

- •21. Взаимодействие света с веществом

- •21.1. Дисперсия света

- •21.1.1. Классическая электронная теория дисперсии

- •21.1.1.1. Связь показателя преломления с дипольным моментом молекулы

- •21.1.1.2. Связь дипольного момента молекулы с напряженностью поля световой волны

- •21.1.1.2.1. Простейшая модель атома в поле световой волны

- •21.1.1.2.2. Уравнение движения электрона и его решение

- •21.1.1.2.3. Проекции дипольного момента и напряженности поля волны на ось X

- •21.1.1.3. Выражение для n2

- •21.1.1.4. Анализ зависимости n(ω)

- •21.2.1. Связь групповой скорости u с фазовой скоростью V

- •Список литературы, использованный при написании II части конспекта лекций по физике

13.3. Система уравнений Максвелла в интегральной форме

Первая пара (13.1)

|

|

|

|

|

|

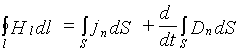

Вторая пара (13.2)

|

|

|

|

|

|

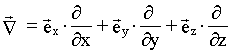

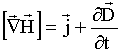

13.4. Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме

Применяя теорему Стокса можно преобразовать интеграл по замкнутому контуру l в интеграл по поверхности S, натянутой на этот контур.

Теорема Остроградского-Гаусса позволяет преобразовать интеграл по замкнутой поверхности S в интеграл по объему, ограниченному этой поверхностью. Преобразовав левые части уравнений (13.3) можно получить систему Максвелла в дифференциальной форме:

Первая пара:

|

|

|

|

|

|

Вторая пара:

|

|

|

|

|

|

Здесь

.

.

К этим уравнениям необходимо добавить закон Ома в дифференциальной форме и связь с , с :

|

|

см. (10.5), |

|

|

см. (9.13.4), |

|

|

см. (12.5). |

Эти три векторных уравнения характеризуют свойства среды. Семь записанных выше уравнений составляют основу электродинамики покоящихся сред.

Литература,

использованная при написании первой части учебного пособия "Физика в конспектном изложении"

![]()

Савельев И.В. Курс общей физики. - М.: Наука. 1982. - т.1

Савельев И.В. Курс общей физики. - М.: Наука. 1982. - т.2

Савельев И.В. Курс физики. - М.: Наука. 1989 . - т.1

Савельев И.В. Курс физики. - М.: Наука. 1989 . - т.2

Трофимова Т.И. Курс физики. - M.: Высшая школа. 1990

Киттель Ч., Найт У., Рудерман М. Механика. - М. Физматлит. 1971

Парсел Э. Электричество и магнетизм. - М.: Физматлит. 1973

Принцип относительности. Сборник работ по специальной теории относительности./ Составитель - Тяпкин А.А. М.: Атомиздат. 1973

Физический энциклопедический словарь./ Гл. редактор Прохоров А.М.. М.: Советская энциклопедия. 1973

Кудрявцев П.С. Курс истории физики. - М.: Просвещение, 1982

А.Н. Тюшев

В конспективном изложении

Колебания. Волны. Волновая оптика

Электронная версия учебного издания

Рекомендовано Сибирским региональным учебно-методическим центром высшего профессионального образования в качестве учебного пособие для студентов СГГА 1 и 2 курсов всех факультетов и всех форм обучения

Настоящее учебное пособие представляет собой вторую часть конспекта лекций по физике, состоящего из трех частей. Конспект составлен на основе лекций, читавшихся автором на протяжении последних лет. Содержание учебного пособия соответствует действующим в настоящее время государственным стандартам по дисциплине "Физика" и учебным программам по физике, по которым обучаются студенты СГГА.

В пособии кратко изложены основные элементы, составляющие структуру курса общей физики: определения основных физических понятий, физические законы, следствия из основных определений и физических законов, получаемые для простейших физических ситуаций.

Текст учебного пособия снабжен системой ссылок на разделы конспекта, облегчающей студентам прослеживание логических взаимосвязей основных физических величин и понятий. В пособии большое число графических иллюстраций, активизирующих образное мышление.

Пособие может быть использовано при изучении курса физики студентам СГГА всех специальностей и всех форм обучения. Особенно велика его ценность будет при подготовке к экзамену.

Рецензенты:

Доктор физико-математических наук, член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, профессор Томского государственного архитектурного университета Л.Е. Попов

Кандидат педагогических наук, член-корреспондент международной академии акмеологических наук, доцент кафедры общей физики НГТУ Э.Б. Селиванова

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики СГГА Л.Д. Дикусар.

КОЛЕБАНИЯ

14. Физика колебаний

ВОЛНЫ

15. Волны в упругой среде

16. Электромагнитные волны

ВОЛНОВАЯ ОПТИКА

16.5. Световые волны

17. Геометрическя оптика

18. Интерференция света

19. Дифракция света

20. Поляризация света

21. Взаимодействие света с веществом

Список литературы

14.1. Понятие о колебательных процессах

Колебаниями называются движения или процессы, обладающие той или иной повторяемостью во времени.

Примеры колебаний:

колебание величины заряда на обкладках конденсатора в колебательном контуре;

колебание грузика, закрепленного на пружине;

колебание маятника.

14.1.1. Гармонические колебания

Гармонические колебания - это такие колебания, при которых колеблющаяся величина x изменяется со временем по закону синуса, либо косинуса:

![]() ,

,

или

![]()

где A - амплитуда; ω - круговая частота; α - начальная фаза; ( ωt + α ) - фаза.

14.1.1.1. Фаза колебания

Фаза колебания - это аргумент гармонической функции: ( ωt + α ). Начальная фаза α - это значение фазы в начальный момент времени, т.е. при t = 0.

14.1.1.2. Амплитуда колебания

Амплитуда колебания A - это наибольшее значение колеблющейся величины.

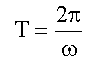

14.1.1.3. Круговая или циклическая частота ω

При изменении аргумента косинуса, либо синуса на 2π эти функции возвращаются к прежнему значению. Найдем промежуток времени T, в течение которого фаза гармонической функции изменяется на 2π .

ω(t + T) + α = ωt + α + 2π,

или

ωT = 2π.

.

.

Время T одного полного колебания называется периодом колебания. Частотой ν называют величину, обратную периоду

.

.

Единица измерения частоты - герц (Гц), 1 Гц = 1 с-1.

Так как

,

,

то

![]() .

.

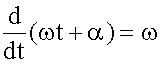

Круговая, или циклическая частоты ω в 2π раз больше частоты колебаний ν. Круговая частота - это скорость изменения фазы со временем. Действительно:

.

.

,

, ,

, ,

, ,

,