- •Глава I

- •1. Эффективность трансформации растительных белков в белки животноводческой продукции

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •5. Цикличность основных операций по движению поголовья на комплексе с поголовьем 2000 коров

- •7. Размер боксов, см

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •8. Примерный план роста бычков (некастрированных) различных пород в зависимости от интенсивности их выращивания

- •9. Основные технико-экономические показатели комплексов по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочного и комбинированного направления продуктивности

- •10. Характеристика откормочных площадок

- •Глава III свиноводство

- •12. Рйтпрокные транслокации в породах свиней и их влияние на плодовитость

- •14. Продолжительность цикла выращивания и откорма молодняка при разной интенсивности роста, сут *

- •Глава IV овцеводство

- •15. Химический состав баранины в зависимости or упитанности, %

- •Глава V

- •16. Химический состав яиц разных видов птицы, %

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •18. Содержание минеральных веществ и витаминов в съедобной части мяса,

- •19. Минимальные требования к качеству инкубационных яиц сельскохозяйственной птицы

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •20. Режим инкубирования яиц в инкубаторах «Универсал»

- •22, Температурный режим помещений для цыплят разного возраста, °с

- •23. Основные технологические параметры выращивания бройлеров

- •24. Температурно-влажностный режим для бройлеров

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •Глава VI коневодство

- •26. Величина дневной работы, выполняемой лошадью при нормальной силе тяги, кДж (по Карлсену г. Г.)

- •27. Численность породных лошадей в государственных хозяйствах, голов (на 1 января 1985 г.)

- •29. Показатели комплексной оценки уровня тренированности скаковых лошадей (по а. А. Ласкову и др., 1982)

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

26. Величина дневной работы, выполняемой лошадью при нормальной силе тяги, кДж (по Карлсену г. Г.)

Категория работы |

Путь, |

Масса лошади, кг |

|||

км |

300 |

400 |

500 |

600 |

|

Сила тяги, Н Легкая (малая) Средняя Тяжелая (большая) |

15 25 35 |

441 6 860 11 760 16 268 |

588 8 820 14 700 20 580 |

685 10 780 17 640 24 500 |

784 11 760 19 600 27 440 |

сила тяги; v — скорость движения; t — продолжительность работы; S—пройденный путь.

Различают малый, средний и большой объемы работы лошади за день при нормальной силе тяги (табл. 26).

Объем работы лошади при транспортировке грузов выражают в тонна-километрах, на полевых работах — в гектарах мягкой пахоты.

Работу подразделяют на малую, среднюю и тяжелую в зависимости от величины отношения силы тяги лошади к ее живой массе, выраженной в процентах. При малой работе эта величина не превышает 10 %, при средней — 13—15 %, при большой — 20 % и более.

Мощность. Выражается мощность лошади количеством выполненной работы в единицу времени. Она определяется по формуле N = R/t = PS/t = Pv, где N — мощность; R — работа; t — время; Р — тяговое усилие; 5 — пройденный путь; v — скорость движения.

За единицу мощности принята лошадиная сила, равная 736 Вт. Такой мощностью обладает лошадь массой в 500 кг при нормальной силе тяги в 735 Н. Однако в отдельных случаях лошади могут развивать мощность, значительно превышающую нормальную. Этот резерв (запас) мощности используется при движении с грузом в гору, при трогании с места для преодоления инерции груза, при наезде повозки на камень и т. д.

Необходимо учитывать, что лошадь не может работать с постоянной мощностью. По мере утомления мощность ее падает.

Для сохранения в течение длительного времени работоспособности лошади необходимо учитывать,что показатели силы тяги, скорости движения и продолжительности рабочего дня находятся в тесной взаимосвязи. Обычно лошади утомляются меньше при увеличении продолжительности работы, больше — при увеличении силы тяги и больше всего — при увеличении скорости движения.

Работоспособность верховых и вьючных лошадей. Верховая лошадь несет груз на спине, причем часто на быстрых аллюрах. Работоспособность верховых лошадей оценивают по выносливости, скорости и качеству движения.

В горах, пустынях и таежных местах, не доступных для других видов транспорта, лошадей часто используют под вьюком. Максимальная масса выока составляет обычно 1/3 массы лошади. Работоспособность вьючных лошадей зависит не только от массы вьюка, но от его объема, жесткости и способа навьючивания на специальное седло. Для работы под вьюком используют, как правило, местных лошадей, хорошо приспособленных к специфическим условиям.

Кормление и содержание рабочих лошадей. Работоспособность лошадей во многом зависит от организации кормления и поения. Потребность в питательных веществах зависит от массы животного и выполняемой им работы. Рацион должен быть сбалансирован по всем компонентам с учетом биологических особенностей лошадей.

Кормить и поить рабочих лошадей следует 3 раза в день, а при выполнении напряженных и длительных работ — через каждые 3 ч.

Поят лошадей после дачи грубых кормов и перед скармливанием концентратов. Во избежание колик нельзя поить их сразу после поедания концентратов и зеленого корма. Во время работы лошадей можно поить вволю.

Терморегуляция у лошадей в значительной степени осуществляется через кожу, поэтому ежедневная чистка способствует повышению их работоспособности. Чистить лошадей целесообразно пылесосом, а при ручной чистке используют щетки, скребницы, суконку, соломенные жгуты и т. д.

Для эффективного использования лошадей в зимнее время и по твердым дорогам их подковывают. Летом на грунтовых'дорогах можно подковывать только на передние ноги или не подковывать совсем.

Основные правила использования рабочих лошадей на транспортных и сельскохозяйственных работах. Продолжительность работы лошади при правильном кормлении и использовании составляет 7—8 ч. Упитанность лошадей должна быть не нижесредней. Лошадей приучают к работе постепенно. В хозяйствах наиболее рационально использовать лошадей для перевозки грузов на небольшие расстояния или на таких угодьях, где сельскохозяйственные машины невозможно применить.

Распорядок рабочего дня для лошадей устанавливают в зависимости от характера работы, времени года, упитанности и степени привыкания их к работе.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под силой тяги и что влияет на ее величину?

2 Как рассчитывается скорость движения лошади и ее мощность?

3. Каковы основные правила использования рабочих лошадей?

ПРОДУКТИВНОЕ КОНЕВОДСТВО

В связи с выполнением Продовольственной программы намечено принять меры к увеличению мясных ресурсов за счет развития коневодства. У нас в стране имеются большие резервы по увеличению производства конского мяса и молока, особенно в Казахстане и в ряде районов страны, где лошадей выращивают табунным способом.

Мясное коневодство. Доказано, что первоначально человек приручил лошадь для получения мяса и молока и лишь позже ее стали использовать для работы и других целей.

С развитием механического транспорта воспроизводство лошадей стало превышать спрос, и в ряде стран принимаются государственные акты, разрешающие убой лошадей на мясо.

Конское мясо отличается высокой биологической полноценностью. В нем содержатся белки, жир, витамин А, витамины группы В и ниацин. Оно богато железом и микроэлементами — медью, кобальтом, иодом.

Содержание белка в конском мясе колеблется от 17 до 23 %; жир в зависимости от возраста, пола и упитанности составляет 23 %. По аминокислотному составу белки конины мало отличаются от белков говядины, но по содержанию некоторых из них значительно превосходят последнюю. Так, гистидння в белках конины содержится 6—9,7%, а в говядине — 3,2—4,2 соответственно лизина — 5,7—8,3 и 5,4—6,5 %. Конекип жир богат ненасыщенными жирными кислотами, многие из которых важны для организма человека.

По мясной продуктивности лошади практически не уступают крупному рогатому скоту специализированных пород. По данным И. Н. Нечаева и Н. П. Андреева, живая масса жеребят казахских и якутских табунных лошадей в первый месяц жизни увеличивается в 1,7—2 раза, за 3 мес — в 3,2 раза, 6 мес — в 4,8 раза, в 12 мес — в 5,2—6,2 раза, составляя 62 % от массы взрослой лошади.

В настоящее время конину в основном производят в восточных и юго-восточных районах страны: Казахстане, Киргизии, Туве, Якутии, Хакасской автономной области, в отдельных районах Красноярского края, Новосибирской и других областей РСФСР.

Необходимость дальнейшего развития мясного коневодства обусловливается прежде всего тем обстоятельством, что конина является традиционным продуктом питания казахов, киргизов, якутов, бурят, татар и ряда других народов нашей страны. Например, на долю конины в Якутии приходится до 20 %, а в ряде районов Казахстана — до 50—80 % от всего потребляемого мяса.

Постоянно возрастает спрос на конское мясо и на мировом рынке. Крупными импортерами конины являются Италия, Франция, Голландия и другие страны Западной Европы, а также Япония. На душу населения во Франции потребляется ежегодно конины 2,2 кг, баранины'— 3,2 кг; в Швеции — соответственно 0,9 и 0,4 кг; в Бельгии — 3,2 и 0,4 кг. Ежегодно наша страна экспортирует до 50 тыс. лошадей для мясных целей. По прогнозам специалистов имеются возможности доведения экспорта мясных лошадей до 100 тыс. голов в год. Количество лошадей, разводимых специально для мясных целей, составляет примерно пятую часть всего конского поголовья в стране.

Мясное коневодство должно найти более широкое распространение в восточных районах страны, располагающих огромными массивами естественных пастбищ. Кроме того, здесь накоплен богатый опыт табунного разведения лошадей для производства мяса.

Мясное табунное коневодство отличается высокой экономической эффективностью. Так, себестоимость конины в 1,9—2,2 раза ниже, чем говядины, и в 1,3—1,5 раза ниже, чем баранины. Это объясняется простотой технологии выращивания табунных лошадей. Почти круглый год их содержат на пастбищах (см. вклейку), они не нуждаются в дорогостоящих постройках, а потребность в рабочей силе для обслуживания табунов невелика. Поэтому уровень рентабельности табунного коневодства в большинстве районов составляет 50—100 %.

В настоящее время наметились следующие организационные формы табунного коневодства:

фермы с поголовьем от 3,0 до 7,5 тыс. лошадей, комплектующиеся в основном за счет собственного воспроизводства;

в малоосвоенных в сельскохозяйственном отношении районах создания специализированных мясных коневодческих совхозов на 3—5 тыс. голов (на севере Бурятии и Читинской области, вблизи трассы БАМа).

Большое значение для дальнейшего развития мясного коневодства имеет улучшение воспроизводства поголовья. Опыт работы передовых табунщиков показывает, что в расчете на 100 кобыл можно получить 80—90 жеребят и более. Заслуживает внимания более широкое внедрение в производственную практику промышленного скрещивания в мясном коневодстве, что позволит повысить производство конины на 10—15 %.

Необходимо совершенствовать технологию табунного коневодства. Важнейшим зоотехническим мероприятием, позволяющим значительно увеличить производство конины в табунных условиях, является организация нагула лошадей.

В пустынных и полупустынных районах, в зоне сухих степей нагул организуется осенью, на горных пастбищах — летом. Интенсивность нагула зависит от зоны разведения лошадей. В Казахстане, например, весенний нагул начинают в апреле и кончают в июне—июле. За этот период лошадь, вышедшая из зимовки в состоянии нижесредней упитанности, достигает высших кондиций.

Осенний нагул начинают после окончания периода дождей и заканчивают с наступлением холодов. Так, на Бетпак-Далин- ской опытной станции при проведении осеннего нагула в течение ряда лет средняя живая масса лошади увеличилась с 348 до 391 кг при затратах на одну голову не более 3 р.

Интенсивный откорм можно организовать непосредственно в хозяйствах, а также на специализированных откормочных площадках межхозяйственного значения.

Кормовые возможности пастбищ в восточных районах страны позволяют уже в ближайшей перспективе довести поголовье табунных лошадей до 1,7—1,8 Млн голов. При рациональном ведении отрасли это обеспечит ежегодное получение 170—180 тыс. т конины (в живой массе), что более чем в 3 раза выше современного уровня.

Большие резервы для увеличения производства конины имеются и в районах, где принято конюшенное содержание лошадей. В этих условиях производство конского мяса необходимо осуществлять за счет выбраковки взрослых животных и частично сверхремонтных жеребят. Экономические расчеты показывают, что в районах рабоче-пользовательного коневодства ежегодно можно получать дополнительно 30—35 тыс. т высококачественной конины в год при высокой рентабельности (до 150 °о).

Осуществление мероприятий по развитию мясного табунного коневодства и использование резервов увеличения производства конины в зоне конюшенного содержания лошадей позволят ежегодно производить 470—530 тыс. т конского мяса, что даст возможность обеспечить внутренний рынок этим высококачественным питательным продуктом и в 2—3 раза увеличить экспорт лошадей для мясных целей.

Молочное коневодство. Молочная железа кобыл состоит из левой и правой половин, разделенных соединительнотканной перегородкой. Каждая из половин имеет переднюю и заднюю доли с выводными протоками. Размер вымени небольшой, и масса его у лактирующей кобылы составляет около 1,3—3 кг, сухостойной— 0,3—0,5 кг, вместимость — 1 ,Б—3 л.

Кобылье молоко издавна использовалось человеком. Из него приготовляют молочнокислый напиток кумыс, который считается национальным напитком у многих народов.

По химическому составу кобылье молоко существенно отличается от молока других сельскохозяйственных животных. Так, по сравнению с коровьим оно в 1,3—1,5 раза богаче молочным сахаром (лактозой), которого в кобыльем молоке содержится в среднем 6,5 %. Однако в кобыльем молоке лишь 1,6—2,2 % жира и около 2 % белковых веществ. Жир кобыльего молока состоит в основном из ненасыщенных пизкомолекулярных жирных кислот, чем объясняется его быстрое окисление. Жиру присущи бактерицидные свойства; в белке кобыльего молока казеин, альбумин и глобулин содержится почти в равных долях, поэтому кобылье молоко называют альбуминным. Белок же коровьего молока примерно на 85 % состоит из казеина. В молоке кобыл содержится в 5—10 раз больше витамина С и при пастбищном их содержании — почти в 2—4 раза больше каротина, чем в молоке коров. Кислотность кобыльего молока составляет 6—9 °Т, коровьего — 17—19 °Т. Установлено, что кумыс, приготовленный из кобыльего молока, обладает высокими питательными, диетическими и лечебными свойствами. Кумысолечение считается высокоэффективным методом борьбы с туберкулезом.

В настоящее время кумыс готовят не только в районах табунного коневодства. Во многих зонах страны уже организованы кумысные фермы и промышленные комплексы по производству кумыса.

Кумыс представляет собой продукт спиртово-молочнокислого брожения кобыльего молока. В нем содержатся молочная кислота, этиловый спирт, углекислота, ароматические вещества, летучие кислоты, которые образуются в результате брожения. В процессе переработки в кобыльем молоке возрастает содержание витамина С и витаминов комплекса В. Кроме того, в кумысе имеются антибиотические активные вещества, которые уничтожают гнилостную микрофлору желудка и кишечника, а также возбудителя туберкулеза .

Доить кобыл следует значительно чаще, чем коров, так как секреторные процессы в молочной железе кобылы протекают более интенсивно, а вместимость вымени у них значительно меньше. Для доения кобыл следует оборудовать специальные доильные помещения.

В настоящее время все большее распространение получает машинное доение кобыл с использованием двухрежимного доильного аппарата ДДА-2 на специальных установках. Пропускная способность на установке при одном работающем 50—60 кобыл в час (см. вклейку).

Валовой надой при машинном доении в среднем увеличивается на 20'—25 % при одновременном повышении качества молока и производительности труда.

Установлено, что интенсивность молокообразования в течение суток у кобыл примерно одинакова. Их суточную молочность можно определить по удою за любую часть суток, пользуясь следующей формулой: У с —Уф24//, где Ус. — суточная молочная продуктивность кобылы; Уф - количество фактически надоенного молока; ( — время, в течение которого выдаивают кобыл; 24 — количество часов в сутках.

Например, если ежедневно кобылу выдаивают в промежутке с 6 до 20 ч и за это время (15 ч) в результате многократного доення получают 10,5 л молока, а в остальное время кобылу сосал жеребенок, то суточная продуктивность кобылы будет составлять 10,5-24/15 16,18 л молока. Обычно контрольное доение кобыл проводят один раз в декаду.

Молочность кобыл с жеребятами на круглосуточном подсосе ориентировочно определяют по приросту массы жеребят, умноженному на 10 — среднее количество килограммов молока, требующееся на получение 1 кг прироста.

В нашей стране имеются широкие возможности для значительного увеличения производства кумыса. Прежде всего необходимо укрупнять существующие и создавать новые крупные высокомеханизированные кумысные фермы.

Большое значение имеет создание механизированных линий по производству кумыса непосредственно на фермах (в специализированных помещениях). Это, с одной стороны, будет способствовать более полному удовлетворению потребностей, а с другой — позволит получить качественный кумыс при снижении затрат на его производство.

Наиболее распространены фермы на 50, 100 и 200 кобыл. В перспективе планируется строительство комплексов по типовым проектам на 400, 600 и 1000 голов.

В 1978—1985 гг. в совхозе им. 60-летия СССР организован комплекс, специализирующийся на разведении племенных лошадей и производстве кумыса. В хозяйстве разводят лошадей литовской, советской и русской тяжеловозных пород.

Комплекс состоит из системы стандартных маточных конюшен и конюшен для содержания молодняка и жеребцов-производи- телей общей вместимостью на 300 коне-мест. Дойные кобылы с подсосными жеребятами размещены в секциях конюшни группами. Эти конюшни оборудованы доильными установками для механической дойки, кобыл. Жеребцы-производители, а также кобылы с 9-го месяца жеребости и 1-го месяца лактации размещены в денниках. Конский молодняк и сухостойные кобылы содержатся группами. Около каждой конюшни имеются поддоки с навесами над кормушками. Вода подается в автопоилки. Доение кобыл, приготовление кумыса и уборка навоза механизированы. На подвозе кормов используют жеребцов-производителей и сухостойных кобыл, что позволяет снижать затраты на содержание лошадей и служит для них активным моционом.

В соответствии с производственным циклом и физиологическим состоянием маточное поголовье разделяют на группы: подсосные (30 дней), подсосно-дойные (210 дней), сухостойные — жеребые кобылы (120 дней). Кобыл доят начиная со 2-го месяца лактации. В течение суток жеребят отнимают от кобыл первоначально на 4 ч, а затем постепенно это время увеличивают до 14 ч и кратность доения кобыл до 7 раз, позднее время дойки кобыл (без жеребят) доводят до 16 ч, а доение проводят 8 раз. К моменту запуска кобыл время доения сокращается до 12 ч, кратность — до 6 раз. Средняя продолжительность лактации у кобыл — 240 дней дойного периода — 210 дней, сервис-периода — 40—45 дней Товарное молоко полностью используется для производства кумыса. На комплексе действует цех производительностью 1,5 т кумыса в смену.

В целях круглогодового производства кумыса и равномерного распределения нагрузки на работников комплекса технологией предусматривается выжеребка кобыл в течение всего года.

Комплекс обслуживают 2 бригады. За одной закреплены маточное поголовье и жеребята до отъема, за другой —■ жеребцы- производители и жеребята после отъема. В кумысном цехе все работы выполняют мастер и рабочий. Доярки работают в 2 смены, остальные работники — в одну смену. Нагрузка на доярок составляет 30—40 дойных кобыл, на коневодов (при групповом содержании сухостойных , кобыл и молодняка) — 40—50 голов.

На 1 января 1986 г. на комплексе насчитывалось 304 лошади, в том числе 100 племенных кобыл. В 1985 г. получено на одну среднегодовую кобылу 1181 л товарного молока и выращено на 100 кобыл 86 жеребят.

В результате изучения и обобщения отечественной и зарубежной практики животноводства отделом экономических исследований Башкирского филиала АН СССР предложена оптимальная радиально-квадратная планировка коневодческих комплексов. Такое конструктивное решение обеспечивает максимальное сокращение объема внутрифермских погрузочно-разгрузочных работ при перемещении кормов, навоза и производимой продукции и максимальную экономию земельной площади под застройку.

Контрольные вопросы

Какова питательная ценность конины?

Назовите основные организационные формы табунного коневодства.

Расскажите о химическом составе и биологических свойствах кобыльего молока.

Как учитывается молочная продуктивность кобыл?

ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ

В Советском Союзе, по данным статистического учета, проведенного в 1984 г., зарегистрированы 57 пород и породных групп лошадей.

В настоящее время на территории страны с учетом климатических, экономических условий и потребности хозяйств в лошадях определенного типа сложились следующие зоны их разведения:

Зона преимущественно упряжного коневодства (северные и лесные районы). В этой зоне разводят местные северные лесные породы и в качестве иланово-улучшающих используют орловскую и русскую рысистые, русскую тяжеловозную и торийскую породы.

Зона укрупненной упряжной лошади (центральные районы СССР), где разводят следующие породы: орловскую и русскую рысистые, советскую и владимирскую тяжеловозные и др.

3. Зона верхово-упряжиого коневодстпл (южные районы), в которой плановыми породами являются арабская, лхлл-текпп екая, чистокровная верховая, будениовская, донская и др.

Верховые породы. Наиболее древними верховыми породам™ являются арабская и ахал-текинская, которые, по мнению рмдл ученых, произошли от несейских лошадей.

Арабская порода. До середины XIX в. арабская порода была основной улучшающей породой верховых лппмм и мира. Считается, что порода сформировалась на Аравийском полуострове во второй половине VII в., а в Европу попала после завоевания арабами Аппенинского полуострова. Здесь эти лошади получили широкое распространение в XVII—XVIII вв

В России арабские лошади появились на рубеже XVIII— XIX вв. и были использованы при создании таких отечественных пород, как орловская рысистая, орловская верховая, орлово- ростопчинская и стрелецкая. В 30-е годы текущего столетия арабская лошадь была использована при выведении на Северном Кавказе терской породы лошадей.

Арабские лошади отличаются от других пород ярко выраженным своеобразием экстерьера. У них небольшая голова; большие выразительные глаза; широкие ноздри; мускулистая, с эффектным изгибом шея; крепкие спина и поясница; прочные конечность с хорошо «отбитыми» сухожилиями; крепкие копыта. При движении хвост отставлен. Лошади компактны, обладают крепкой конституцией. Основные масти: рыжая, серая и гнедая, иногда с золотистом оттенком и редко вороная.

Рекордистом породы па дистанции 1000 м является кобыла Пустыня (1 мин 08 с). Основные линии: Пиолуна, Амурата, На- снма, Корея, Нила и др. Семейства: Карабини, Коалиции, Рода- нии, Тактики, Таращи и др.

Наиболее ценное поголовье арабских лошадей в. СССР находится на Терском конном заводе Ставропольского края.

По плану племенной работы арабских лошадей разводят в чистоте с целью консолидации лучших признаков и свойств породы; кроме того, они служат улучшателями при вводном скрещивании буденновских, донских, кабардинских и тракененских лошадей (см. вклейку).

Ахал-текинская порода. Эта одна из самых древних культурных пород мира сформировалась в Туркмении В про цессе развития породы велся отбор животных в направлении получения быстрых, неприхотливых и выносливых верховых лошадей.

Уже в VII в. ахал-текинекие лошади считались одними из лучших в Средней Азии. Туркменские лошади в больших количествах поступали и в царские конюшни допетровской Руси, а в более позднее время производители широко использовались на многих конных заводах не только нашей страны, но и за рубежом. Так, в конце XVIII в. многочисленное потомство оставил на Тракененском и Нейштатском конных заводах в Германии известный жеребец Туркмен-Атта, а один из родоначальников чистокровной верховой породы Байерлей-Тёрк по типу был ахалтекинским жеребцом.

Для ахал-текинских лошадей характерны легкая сухая голова; длинная, тонкая, с высоким поставом шея; высокая, длинная, хорошо выраженная холка; узковатая, недостаточно глубокая грудь; немного мягкая растянутая спина; прочная поясница; длинный круп; высокие, правильно поставленные, с крепкими копытами конечности. Оброслость слабая, «щетки», как правило, отсутствуют.

Ахал-текинские лошади в большинстве своем обладают сухой нежной конституцией; легким, но прочным костяком. Отличительными особенностями экстерьера этих животных являются высокая постановка шеи, очень сухие и крепкие конечности (см. вклейку). Ахал-текинцы могут быть гнедой, рыжей, буланой, соловой с золотистым отливом мастей. Реже встречаются гнедая и вороная.

Ахал-текинские лошади широко используются в конном спорте. Анализ результатов их выступлений на различных чемпионатах за последние 15 лет показал, что ахал-текинцы и тракены наиболее высоко оценены по работоспособности в классических видах конного спорта. На ахал-текинском жеребце Абсенте из Луговского конного завода Казахской ССР заслуженный мастер спорта СССР С. Филатов стал чемпионом Олимпийских игр в Риме.

Рекордистом породы на дистанции 1000 м является жеребец Куруктай (1 мин 05 с).

Основные линии: Меле-Куша, Эверды-Телеке, Кир-Сакара, Топорбая, Сапархана, Дорбайрама.

В настоящее время в Советском Союзе ахал-текинских лошадей разводят на конных заводах Луговском (Казахская ССР), «Комсомол» (Туркменская ССР) и Терском (Ставропольский край), в совхозе «Дагестанский», в Марыйской госкошошне и на племенных фермах совхозов и колхозов Туркмении.

В дальнейшем работа с ахал-текинской породой будет направлена на сохранение ее уникальных особенностей (оригинальность типа, высокие приспособительные качества и др.) и исправления недостатков (узкогрудость и др.).

Чистокровная верховая порода. Эта наиболее распространенная в мире порода верховых лошадей (см. вклейку) выведена в Англии в XVII—XVIII вв. Метод выведения — сложное воспроизводительное скрещивание. Местные улучшенные конематки скрещивались с жеребцами восточного происхождения, в том числе с арабскими, варварийскими и турецкими. Решающее влияние на формирование породы оказали 3 жеребца-производителя, которые признаны родоначальниками породы: Байерлей Тёрк (рож. 1680 г.), Дарлей Арабиан (рож. 1700 г.) и Годельфин. Барб (рож. 1724 г.). Непосредственными родоначальниками линий- чистокровной верховой породы лошадей являются 3 внука и правнука указанных лошадей: Херод (1758 г.), Эклипс (1764 г.), Метчем (1748 г.).

При совершенствовании породы особое внимание уделялось испытанию лошадей па резвость. Причем, если в начальной стадии формирования породы лошади п возрасте не моложе 6 лет испытывались большей частью на длинные дистанции (до 15 км), то в настоящее время иннодромныс испытания этих лошадей начинаются с 2 лет. В совершенствовании породы большую роль сыграло издание племенной книги с 1793 г. для чистокровной верховой породы, в которую были занесены генеалогические данные начиная с 1660 г.

Племенная работа, направленная на повышение резвости, оправдала себя — и по настоящее время лошади ни одной породы мира не могут составить конкуренции представителям чистокровной верховой.

Во второй половине XVIII в. чистокровная верховая порода начинает широко распространяться по всем странам Западной Европы, а в дальнейшем — и в Америке, Австралии, Новой Зеландии и т. д.

В России конные заводы по разведению чистокровной верховой породы появились во второй половине XVIII в., хотя отдельные представители ее завозились и раньше. Первенство в этом деле принадлежало графу А. Г. Орлову-Чесменскому, который организовал репродукцию чистокровных лошадей на Хреновском конном заводе.

Русские коннозаводчики сохранили главное направление племенной работы с породой, и основным критерием ценности лошади остался ее резвостный класс.

В 1836 г. в России был издан первый том племенной книги чистокровных лошадей, а всего до Великой Октябрьской социалистической революции было выпущено 14 томов и 2 дополнения к ним. За годы Советской власти изданы 5 томов Государственной племенной книги чистокровных лошадей.

Лошади чистокровной верховой породы используются для племенных целей и спорта. Они участвовали при выведении таких отечественных пород, как стрелецкая, орлово-ростопчинская, донская, буденновская, кустанайская, новокиргизская, кушум- ская, а также породных групп украинская и англо-кабардинская. Производящий состав и молодняк чистокровной верховой породы в нашей стране относится к 18 линиям: Дугласа, Фелариса, Тедди, Массина, Дарк Рональда, Тагора. Бримстоня, ГеЙНСбОра и др.

Разведением чистокровной верховой породы лошадей в нашей стране занимаются 16 конных заводов. Ведущими заводами являются «Восход» Краснодарского края. «Оиуфриевскнй», «Дер- кульский» и «Стрелецкий» Украинской ССР и др.

Рекордистами породы на дистанции 1000 м являются кобыла Рента (58 с); 1600 м — кобыла Бронха (I мин 37 с); 2400 м — жеребец Заказчик (2 мин 27 с); 32Q0 м — жеребец Эльфаст (3 мин 22 с) и на 4000 м — жеребец Ранжир (4 мин 22 с).

Главная задача племенной работы с породой заключается в дальнейшем повышении резвостного класса лошадей и укреплении их конституции.

Донская порода. Сформировалась порода в XVIII— XIX вв. в степных районах по р. Дону и его притокам в табунах, принадлежавших донским казакам, где местные лошади улучшались персидскими, туркменскими, карабахскими, турецкими, а в дальнейшем — чистокровными верховыми жеребцами.

Широкую известность в Европе донская лошадь получила во время Отечественной войны 1812—1814 гг.

Формирование и улучшение породы велись в направлении создания неприхотливой военно-ремонтной лошади в условиях табунного и культурно-табунного содержания. Такие условия разведения сохранили и развили у донской лошади приспособленность к суровым условиям табунного коневодства и определили в основном их современное народнохозяйственное значение: они служат массовыми улучшателями местных пород в районах табунного коневодства. В настоящее время это одна из самых распространенных верховых пород в нашей стране.

Для современных донских лошадей характерен крупный рост. Голова средних размеров, сухая; шея недлинная, но с высоким поставом и выходом; холка умеренной высоты; спина прямая, широкая; поясница ровная, короткая; грудь хорошо развитая и омускуленная; круп широкий, округлый, с нормальным наклоном; конечности у большинства лошадей крепкие, правильно поставленные. Из экстерьерных недостатков чаще всего встречаются короткая, прямо поставленная лопатка; недостаточно развитые запястный и скакательный суставы; саблистость; короткие торцовые бабки. У некоторых лошадей отмечаются связанные движения и недостаточно настильный галоп.

Масть в основном золотисто-рыжая, рыжая и бурая с отметинами на голове и конечностях.

В породе встречаются восточный, верховой и массивный (густой) типы. Основными линиями являются Бордо-Барвинка, Буяна—Боливара, Дневника—Дорогого, Сатурна, Березняка, Забавника 2-го, Челна—Гульсына и др.

Наиболее ценное племенное ядро породы сосредоточено на конных заводах им. Первой Конной армии, Зимовниковском (Ростовская область), Луговском (Казахстан) и Иссык-Кульском (Киргизия). В последнее время организовано еще несколько конных заводов по разведению донских лошадей, в том числе в Калмыкии (конный завод им. О. И. Городовикова), в Казахстане («кь13ыл-Агашский», «Алгабасский» и «Дегерес»),

На современном этапе крепкая, неприхотливая, сравнительно недорогая в производстве и содержании донская лошадь имеет большие перспективы использования в массовом конном спорте, конном туризме, прокате, а также для реализации на экспорт. Основной задачей племенной работы является совершенствование ценных качеств донской породы лошадей: способности хорошо переносить суровые условия табунного содержания, выносливости, высокой плодовитости и массивного сложения.

При составлении планов подбора планируется получение животных, которые будут использоваться в качестве улучшате- лей в табунном коневодстве, а также для конного спорта и реализации на экспорт.

Б уде нновская порода. Буденновска я порода лошадей выведена на конных заводах им. С. М. Буденного и им. Первой Конной армии Ростовской области в период с 1921 по 1948 г. В качестве самостоятельной порода утверждена в 1949 г. При ее создании применялся метод воспроизводительного скрещивания донской и черноморской пород лошадей с чистокровной верховой породой при культурно-табунном содержании маточного поголовья, тренировке и испытании лучшего молодняка в 2—4-летнем возрасте в гладких скачках на ипподромах. Для скрещивания с чистокровными жеребцами отбирали лучших донских и доно- черноморских кобыл.

Для скрещивания были отобраны 657 кобыл, в том числе 359 англо-донских, 261 аигло-доиочериоморских и 37 англочерноморских. Маток, удачно сочетающих ценные качества исходных пород, подбирали к лучшим англо-донским жеребцам. В тех случаях, когда у помесных кобыл качества чистокровной породы были выражены недостаточно хорошо, их повторно скрещивали с чистокровными жеребцами.

В результате тщательного отбора и подбора по типу и экстерьеру новая порода приобрела достаточную однородность.

Первоначально при создании породы была поставлена задача — получить выносливую верховую лошадь для армии. В настоящее время лошади данной породы служат ценными улучшателями конского поголовья в районах табунного коневодства и используются для спортивных целей. Поэтому нередко выращивают лошадей специализированного верхового типа иа основе повторных скрещиваний буденновских лошадей с чисток ровной верховой породой.

Основная масть животных рыжая (свыше 80 %), встречаются также бурая и гнедая. Часть лошадей имеет золотистый оттенок.

Из пороков следует отметить некоторые дефекты в постановке конечностей и иногда норовистость.

В основном разводят линии Сагара, Саксагана, Свода, Браслета, Кодекса, Кагула и др.

Лошади этой породы успешно выступают в конно-спортивных соревнованиях — конкурсах, выездке и стнпль-чезах. Рекордистом породы на дистанции 1000 м стал жеребец Брук (1 мин Об с).

Ведущими по породе являются конные заводы им. С. М. Буденного, им. Первой Конной армии и «Орловский» Ростовской области.

Рысистые породы лошадей. В настоящее время в мире широко распространены четыре специализированные рысистые породы: орловская и русская рысистые, американская стандартбредная (рысаки и иноходцы) и французский рысак.

Орловская рысистая порода. Одна из наиболее ценных отечественных пород орловская рысистая обладает крепкой конституцией, красийым внешним видом и выдающимися рабочими качествами. Эти качества она хорошо передает потомству.

Работа по выведению породы была начата графом А. Г. Ор- ловым-Чесменским в конце XVIII в. вначале в имении Остров под Москвой и далее продолжена в имении Хреновое Воронежской губернии (1778 г.). Коннозаводчик поставил задачу — создать лошадь, обладающую красотой и нарядностью арабской породы и в то же время умеющую ходить рысью, крупную и выносливую. После неоднократных скрещиваний лошадей различных пород были выявлены лучшие сочетания: арабо-датско-голландское и арабо-мекленбургское. От скрещивания арабского жеребца Сметанки и буланой кобылы верхово-упряжного типа из Дании в 1778 г. был получен серый жеребец Полкан I, а в 1784 г. от Полкана I и серой кобылы упряжного типа из Голландии —■ Барс I, который считается родоначальником орловской рысистой породы.

В создании породы А. Г. Орлову помогал Василий Иванович Шишкин, который после смерти Орлова (1808 г.) успешно завершил эту работу.

Создатели породы отработали методы подготовки и испытания рысаков, создали школу русских наездников, усовершенствовали технологию содержания лошадей и т. д.

В 50—80 гг. XIX столетия орловский рысак получил всеобщее признание. Ежегодно экспортировалось около 10 % продукции рысистых заводов России (4000 голов). >

В течение многих лет орловский рысак был одним из основных улучшателей конского поголовья в нашей стране.

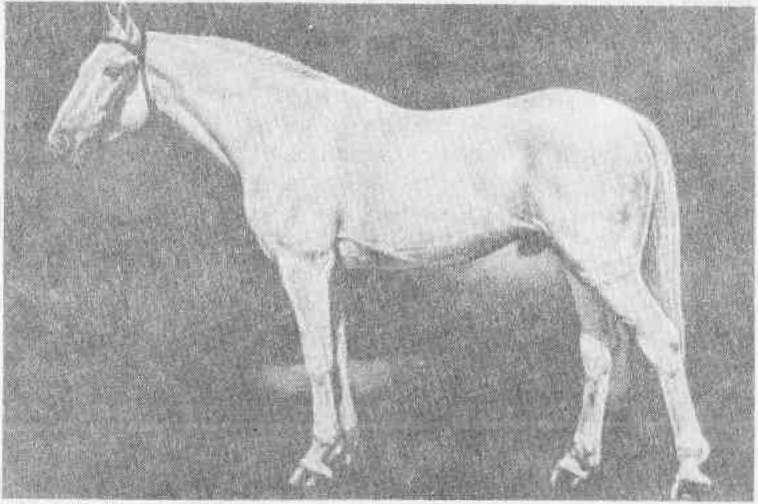

Современный орловский рысак — крупная, гармонично сложенная лошадь. Голова средних размеров, сухая и'широкая во лбу; глаза большие, выразительные; 1нея длинная, прямая, нередко лебединая; холка средней высоты; спина длинная и прямая; поясница средней длины; круп широкий, часто приспущенный; грудь широкая, но не слишком глубокая; конечности хорошо развитые; копыто большое и крепкое. Конституция крепкая, у большинства лошадей сухая (рис. 47). Темперамент энергичный, уравновешенный. Основные масти: серая (наиболее распространенная в породе), вороная, гнедая, рыжая и караковая.

Основными в породе являются линии Вельбота, Ветерка, Ветра, Отбоя, Воина, Пилота и др.

Рекордистом породы на 1600 м является жеребец Иппик (1 мин 59,7 с).

Рис.

47. Жеребец орловской рысистой породы

Орловская рысистая порода в качестве улучшающей принята практически во всех областях СССР, за исключением районов Крайнего Севера, Закавказья и пустынных районов Средней Азии.

Ведущими конными заводами, определяющими прогресс породы, являются «Хреновской» (Воронежская область), «Московский» (Московская область), «Пермский» (Пермская область), Дубровский» (Полтавская область), «Ново-Томинковскнн» (Тамбовская область).

Дальнейшая племенная работа с породой направлена на создание крепкой, достаточно крупной и выносливой лошади с высокой работоспособностью. Ее используют для улучшения массового коневодства. Отдельные заводы специализируются на выращивании спортивных, лошадей для рысистых выступлений на ипподромах.

Русская рысистая порода. Эта порода получена в результате скрещивания лошадей орловской породы с американскими рысаками. Она утверждена в 1949 г.

В конце XIX в. в Россию в связи с развитием рысистого спорта и открытием тотализатора стали завозить, американских рысаков, обладавших более высокой резвостью, чем орловские. После окончания использования на ипподромах американских рысаков стали скрещивать с орловскими кобылами. Орлово-американские помеси оказывались более резвыми, и многие коннозаводчики стали покупать американских производителей. Ввоз американских рысаков в Россию прекратился с 1914 г., а с 1932 г. их перестали использовать на конных заводах. В 1932 г. было принято решение о создании новой породы на основе орлово-американских помесей.

Лошади этой породы довольно крупные, отличаются сухой крепкой конституцией и хорошо сочетают в себе упряжной тип орловского рысака с высокой резвостью американского (см. вклейку). Если в целом по породе русские рысаки не уступают по экстерьеру орловским, то некоторые из них менее нарядны. Встречаются лошади укороченные, с саблистостью задних конечностей и курбой. Наиболее распространенные масти гнедая и вороная, реже серая и рыжая.

Основные линии: Алойши—Подарка, Заморского Чуда—Кузбасса, Додыря, Налима—Оригинала, Трепета, Воломайта и др.

Разводят русского рысака на 27 конных заводах, ведущими из которых являются «Дубровский» Полтавской области, «Еланский;; Саратовской области, «Александровский» Курской области, «Культура» Воронежской области, «Злынский» Орловской области и др.

Селекционная работа с русскими рысаками направлена на совершенствование ценных качеств массового улучшателя и повышение резвости как спортивной лошади. Рекордистом породы на 1600 м является жеребец Полигон (1 мин 56,9 с).

Тяжелоупряжные породы лошадей. Тяжеловозные породы лошадей сформировались в XVIII—XIX вв. в период бурного развития промышленности, городского транспорта и интенсивного земледелия. В XVIII в. в Англии были созданы суффольки, шайры и клейдесдали; в XIX в. во Франции — першероны; в Бельгии — ардены и брабансоны. В настоящее время за границей наибольшей популярностью пользуются ардены, брабансоны и першероны.

В нашей стране тяжелоупряжное коневодство начало развиваться в конце XIX в. после ввоза импортных тяжеловозов, которые использовались как для чистокровного разведения, так и для улучшения местного конского поголовья. Отечественные породы тяжеловозов были выведены только при Советской власти.

Советская тяжеловозная порода. Эта порода наиболее крупных в нашей стране тяжеловозов была создана путем длительного скрещивания местных и помесных кобыл различного происхождения (помеси першеронов, арденов, битюгов) с жеребцами породы брабансон. Утверждена порода в 1952 г.

Брабансонов начали завозить в Россию во второй половине XIX в. Чистопородных брабансонов разводили в основном на Дер- кульском, Хреновском и Починковском конных заводах. Жеребцов этой породы использовали для улучшения местных лошадей методом поглотительного скрещивания. Решающую роль в формировании породы сыграли Мордовский, Ярославский, Почин- ковский, Куркинский (Пензенской области), Уваровский (Тамбовской области), Ровенскпй (Сумской области) и Сонковский (Калининской области) госплемрассадники, в которых совершен-

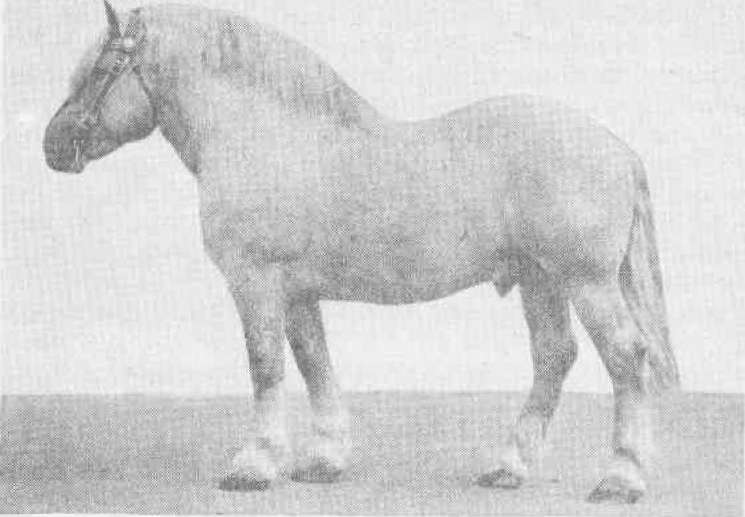

Рис.

48. Жеребец советской тяжеловозной

породы

ствование желательного типа лошадей шло за счет разведения помесных лошадей «в себе».

В результате длительной направленной племенной работы в указанных госплемрассадниках был создан большой массив лошадей тяжеловозного типа, существенно толичающийся от импортных брабансонов как по экстерьеру и конституции, так и по продуктивности: советский тяжеловоз суше, несколько легче, обладает более живым темпераментом, чем лошади породы брабансон.

Для лошадей советской тяжеловозной породы характерны средняя по величине голова; средней длины или короткая, мускулистая шея; низкая и широкая холка; широкая, длинная, иногда мягкая спина; ровная и широкая поясница; широкий, раздвоенный, несколько свислый круп; широкая грудь; крепкие, средней длины, достаточно сухие конечности; умеренная оброслость гривы, хвоста и щеток (рис. 48). Основные масти: рыжая и рыже-чалая, реже гнедая и гнедо-чалая.

Конституция крепкая, темперамент спокойный, однако у отдельных животных встречается рыхлый тип конституции. Из экс- терьерных недостатков можно отметить запавшее запястье, косолапость, саблистость задних конечностей и мягкие бабки.

Высота в холке жеребцов в среднем составляет 161 см; обхват пясти — 25,2 см; кобыл — соответственно 156,4 и 23,9 см.

Лошади советской тяжеловозной породы обладают высокой скороспелостью. К 6-месячному возрасту элитные жеребчики достигают массы 375 кг и более, а к 3 годам они пригодны к племенному использованию.

Большая энергия роста в подсосный период обусловлена высокой молочностью кобыл, которая за 6 мес составляет в среднем 2000—3000 л молока, а от кобылы Рябина в возрасте 7 лет за 348 дней лактации получено 6173 кг молока (максимальная суточная продуктивность 20 кг).

В испытаниях на максимальную грузоподъемность рекордистом породы является гнедо-чалый жеребец Форс, рождения 1951 г., который провез груз массой 22 991 кг на расстояние 35 м.

Рекордистами породы по срочной доставке груза являются кобыла Рафня и жеребец Зубр. Максимальную тяговую выносливость показала кобыла Жердь (1138,17 м), максимальную силу тяги — кобыла Заводь (8340 Н). Рекорд по троеборью принадлежит кобыле Развилке (103,15 балла).

Основные линии жеребцов: Румба, Режима, Жасмина, Ковбоя, Флейтиста и др.

Советские тяжеловозы разводятся почти повсеместно в зоне интенсивного земледелия как в европейской, так и в азиатской части СССР. Лучшие племенные колхозные и совхозные фермы находятся в Ярославской, Горьковской, Владимирской и Тамбовской областям, в Мордовии и на Украине.

Ведущими конными заводами, занимающимися разведением лошадей советской тяжеловозной породы, являются Починков- ский (Горьковская область) и Мордовский.

Русская тяжеловозная порода. Работа по выведению породы началась в России с момента ввоза из горной части Бельгии в XIX в. мелких тяжеловозов — арденов. Первоначально их разводили на ферме Петровской сельскохозяйственной академии, затем на Дубровском, Деркульском и Хреновском конных заводах и во многих частных хозяйствах. В 1904 г. разведением арденов занимались уже 376 хозяйств.

Наряду с чистопородным разведением арденов для более быстрого увеличения поголовья тяжеловозов скрещивали с лошадьми упряжного типа различных пород, главным образом с брабансо- нами и першеронами.

В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже русские ардены обратили на себя всеобщее внимание как совершенно своеобразная порода рабочих лошадей.

После Великой Октябрьской социалистической революции сохранилась лишь небольшая часть лошадей, с которыми была начата планомерная племенная работа по созданию некрупной сельскохозяйственной лошади, сочетающей хорошую работоспособность, гармоничность сложения с неприхотливостью к условиям кормления и содержания.

Новая группа лошадей существенно отличалась от старых арденов и в 1952 г. была утверждена как порода.

Лошади русской тяжеловозной породы долговечны, племенная служба жеребцов-производителей и кобыл на племенных заводах продолжается до 20—27-летнего возраста.

Высота в холке жеребцов 150 см; обхват пясти 22 см; кобыл — соответственно 148 и 20,9 см.

При небольшом росте русские тяжеловозы обладают отлично выраженными упряжными формами. Используются они на сельскохозяйственных работах и как ценные улучшатели мелких рабочих лошадей, Весьма хорошие результаты дает скрещивание русских тяжеловозов с местными степными лошадьми. Полученные помеси хорошо развиваются при табунном содержании и по живой массе превосходят местных лошадей на 60—70 кг.

Кобылы русской тяжеловозной породы высокомолочны и за лактацию продуцируют до 3000 кг молока.

Рекордистами породы на срочную доставку груза являются кобыла Геральдина и жеребец Голосок. Максимальную тяговую выносливость показала кобыла Палатка (1091,6 м). Рекордистом по максимальной силе тяги является жеребец Раскат (7734 Н), а по троеборью — кобыла Рыска (85, 84 балла).

В породе существуют два типа — уральский, более крупный и новоалександровский, менее крупный, но более сухой.

Ведущие линии жеребцов: Караула, Ларчика, Рубикона, Поденщика, Лазутчика, Коварного, Горностая и Разрядника.

Лучшее племенное поголовье русских тяжеловозов сосредоточено на Куединовском (Пермская область) и Красноармейском (Свердловская область) конных заводах. Помимо этих хозяйств, в РСФСР для выращивания русских тяжеловозов созданы три специализированных конных завода — Графовской (Удмуртская АССР), Марийский (Марийская АССР) и Торейский (Бурятская АССР). Кроме того, в ряде конезаводов рысистого направления образованы отделения по выращиванию племенных лошадей русской тяжеловозной породы: на Хреновском, Пермском, Злынском (Орловская область), Новотомниковском (Тамбовская область), Локотском (Брянская область) и др.

Основным методом совершенствования породы является чистопородное разведение при использовании кроссов, линий и инбридинга на выдающихся родоначальников. Для освежения кропи иногда применяется ограниченное скрещивание с советской тяжеловозной породой.

Владимирская тяжеловозная порода. На территории Владимирской и прилегающих к ней областей в крестьянских хозяйствах издавна занимались разведением сильной, выносливой, но недостаточно крупной лошади. В 1880 г. здесь была организована Гаврилово-Посадская государственная заводская конюшня, где находились жеребцы рысистых и тяжеловозных пород, которых скрещивали с кобылами из крестьянских хозяйств. Среди тяжеловозов были ардены, суффольки, шайры и клейдесдали. Однако наибольшее влияние на улучшение местных лошадей оказали клейдесдали.

Направленная племенная работа с помесным поголовьем началась с 1936 г. после организации Гаврилово-11осадского племенного рассадника. Официально владимирская порода была утверждена в 1946 г.

Владимирские тяжеловозы — довольно крупные и массивные лошади, с высокими рабочими качествами и ярко выраженными экстерьерным.и особенностями. Голова крупная, длинная, иногда горбоносая; шея длинная, мускулистая; холка высокая; спина длинная, широкая, нередко несколько мягковатая; круп длинный, широкий, раздвоенный, нормального наклона или несколько свислый; грудь широкая и глубокая; конечности хорошо развитые, длинные, сухие. Масть гнедая, караковая, реже вороная или рыжая с белыми отметинами на голове и конечностях (см. вклейку). Лошади имеют свободные, широкие движения на шагу и на рыси.

Основные лыннн жеребцов: Литого, Ландыша, Шерифа и др.

Разведением владимирских тяжеловозов занимаются конные заводы Гаврилово-Посадский (Ивановской обл.) и Юрьев-Поль- ский (Владимирской обл.), а также многие племенные колхозные конефермы.

Основная задача племенной работы с владимирской породой состоит в дальнейшем повышении племенных и рабочих качеств животных путем целенаправленного отбора и подбора и систематического тренинга и испытания молодняка.

Рекордистами породы по срочной доставке груза являются жеребцы Грозный и Курган. Рекорд по тяговой выносливости принадлежит кобыле Баррикаде (987,2 м); по максимальной силе тяги — жеребцу Экару (8036 Н) и по троеборью — кобыле Гордости (99,90 балла).

Местные породы лошадей. Местные породы лошадей сложились под влиянием специфических природных и экономических условий и до сих пор имеют большое хозяйственное значение.

Якутская порода. На огромных просторах Восточной Сибири издавна разводят якутских лошадей, обладающих отличной приспособленностью к суровым климатическим условиям. При среднесуточной температуре января —40 ... —50 °С (в отдельные дни морозы достигают 69 °С) якутские лошади находятся под открытым небом и успешно тебенюются.

Лошади этой породы малорослы, но очень массивны и широко- телы. Для них характерны массивная, грубая голова; толстая шея; низкая холка; прямая, длинная, широкая, иногда карпообразная спина; спущенный круп; глубокая и широкая грудная клетка; короткие, костистые, прочные конечности. Грива и хвост длинные и густые. Волосяной покров очень густой и в зимнее время отрастает до 8—15 см. Основная масть: гнедая, бурая, саврасая, мышастая, буланая, соловая. По спине у многих лошадей проходит ремень, на передних конечностях наблюдается зеброидность, а на лопатке — темный сетчатый рисунок.

Северное отродье (верхоянское и среднеколымское) якутских лошадей имеет большую живую массу (450—500 кг) и пригодно для табунного продуктивного коневодства.

Якутская лошадь — единственная северная лесная порода, приспособленная к круглогодовому табунному содержанию. Эти лошади работают под седлом и вьюком, в упряжи, от них получают мясо и молоко. Летом с 80—100-килограммовым вьюком они способны проходить до 100 км в день. При хорошем нагуле убойный выход составляет 58—63 %.

Контрольные вопросы

Какова роль арабской породы в деле улучшения верхового коневодства?

Расскажите об истории создания орловской рысистой породы и ее значении для массового коневодства.

В чем состоит значение местных пород лошадей на современном этапе?'

ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА В КОНЕВОДСТВЕ

Цели и задачи племенной работы в коневодстве. Основная задача племенной работы в коневодстве — повышение резвости верховых и рысистых пород, увеличение грузоподъемности и выносливости у шаговых, а также улучшение спортивных и продуктивных качеств различных пород.

Разведением и совершенствованием пород лошадей занимаются 110 конных заводов, 74 государственных заводских конюшни, 780 племенных коневодческих ферм колхозов и совхозов и более 55 ипподромов. О племенных ресурсах коневодства в нашей стране можно судить по данным табл. 27.

Одним из путей улучшения племенного коневодства является создание в каждом хозяйстве высокопродуктивных культурных пастбищ-левад, позволяющих полностью удовлетворить потребности лошадей в зеленых кормах. При рациональном использовании левад в течение всего пастбищного периода