- •Глава I

- •1. Эффективность трансформации растительных белков в белки животноводческой продукции

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •5. Цикличность основных операций по движению поголовья на комплексе с поголовьем 2000 коров

- •7. Размер боксов, см

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •8. Примерный план роста бычков (некастрированных) различных пород в зависимости от интенсивности их выращивания

- •9. Основные технико-экономические показатели комплексов по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочного и комбинированного направления продуктивности

- •10. Характеристика откормочных площадок

- •Глава III свиноводство

- •12. Рйтпрокные транслокации в породах свиней и их влияние на плодовитость

- •14. Продолжительность цикла выращивания и откорма молодняка при разной интенсивности роста, сут *

- •Глава IV овцеводство

- •15. Химический состав баранины в зависимости or упитанности, %

- •Глава V

- •16. Химический состав яиц разных видов птицы, %

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •18. Содержание минеральных веществ и витаминов в съедобной части мяса,

- •19. Минимальные требования к качеству инкубационных яиц сельскохозяйственной птицы

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •20. Режим инкубирования яиц в инкубаторах «Универсал»

- •22, Температурный режим помещений для цыплят разного возраста, °с

- •23. Основные технологические параметры выращивания бройлеров

- •24. Температурно-влажностный режим для бройлеров

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •Глава VI коневодство

- •26. Величина дневной работы, выполняемой лошадью при нормальной силе тяги, кДж (по Карлсену г. Г.)

- •27. Численность породных лошадей в государственных хозяйствах, голов (на 1 января 1985 г.)

- •29. Показатели комплексной оценки уровня тренированности скаковых лошадей (по а. А. Ласкову и др., 1982)

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

Вид

Затраты

кормового белка на 1 кг

Содержание

Коэффициент

Продукция

белка

в 1 кг

трансформа

продукции,

г

продукции,

г

ции,

%

Крупный

рогатый Молоко 84 33 39

скот

Мясо 400 166 27

Куры

Яйцо 375 130 35

Мясо 560 200 35

Свиньи

Мясо 504 125 251. Эффективность трансформации растительных белков в белки животноводческой продукции

кращению потребления цельного молока, а потребление сыров неуклонно растет.

Уровень молочной продуктивности и состав молока зависят от породы, происхождения и индивидуальных особенностей животных, их возраста и физиологического состояния, условий кормления и содержания, времени отела и многих других факторов. Данные последних лет свидетельствуют, что жир является достаточно изменчивой составной частью молока. В меньшей степени изменяется содержание белка и особенно молочного сахара и минеральных веществ. Значительные колебания наблюдаются в отношении витамина А и некоторых других биологически активных веществ.

Особенности молокообразования у коров. Молоко представляет собой продукт секреторной деятельности молочной железы. Молокообразование осуществляется в вымени путем поглощения из крови, а затем биосинтеза составных его частей в секреторных клетках молочной желе пл. Такие составляющие молока, как витамины, ферменты, гормоны и минеральные вещества, переходят в плазму молока непосредственно из крови.

Секреторная функция вымени тесно связана с деятельностью всего организма, особенно с нервной и пищеварительной системами, органами кровообращения и железами внутренней секреции. Регуляторами молокообразования являются нервная и гуморальная системы. Из эндокринных факторов ведущая роль принадлежит гормонам гипофиза.

Все вещества молока, синтезирующиеся в молочной железе (белки, жиры и сахар), по своему составу и свойствам значительно отличаются от соответствующих веществ крови. Например, из трех белков молока — казеина, альбумина и глобулина — только глобулин молока сходен с глобулином крови.

Молочный жир также отличается по составу от жиров тела животного, плазмы крови и пищи Некоторые из жирных кислот встречаются только в составе молочного жира; следовательно, они синтезируются непосредственно в молочной железе. Основным углеводом молока является молочный сахар (лактоза), который синтезируется в молочной железе из глюкозы крови.

Образование молока в вымени коровы может происходить непрерывно только до полного наполнения вымени. Поэтому своевременное доение коров является важнейшим и непременным усло- мием раздоя коров и поддержания нормальной их продуктивности.

Молокоотдача — сложный рефлекторный процесс, который низан с сосанием теленка или доением коров. Скорость молокоотдачи является наследственным фактором. Этот признак имеет большое значение, особенно при машинном доении.

Развитие и функционирование молочной железы тесно взаимосвязаны с половой деятельностью самок. Эта взаимосвязь проявляется прежде всего в том, что развитие и функционирование молочных желез у телок начинаются лишь с наступлением половой зрелости, а активная секреция молока происходит только после отела.

Под влиянием раздоя в благоприятных условиях кормления и содержания у коров культурных пород лактация продолжается 305 дней и более. Многочисленные наблюдения показали, что производственных условиях целесообразно доить коров 300— 305 дней и давать им отдых (запускать) перед каждым отелом не менее 55—60 дней. В этом случае от каждой коровы получают в год по одному теленку и максимально сохраняют ее продуктивные способности.

Время от отела до запуска коровы называется лактационным периодом, или лактацией. Прекращение доения коров в конце лактационного периода называется запуском. Период ■ ! пуска до очередного отела называется сухостойным. Корова после очередного отела способна оплодотворяться уже примерно через 20—30 суток. Промежуток времени от отела до плодотворной случки (осеменения) принято называть сервис- периодом. При сокращенном сервис-Периоде лактация уколачивается, при его увеличении — удлиняется, что неизбежно приводит в первом случае к снижению удоя за лактацию, а во втором — ^ уменьшению выхода телят за год.

При ранней плодотворной случке коровы будут иметь укороченный период лактации, а при позднем запуске — недостаточный для восстановления запасов организма сухостойный период.

У яловых коров лактационный период удлиняется, и они или самопроизвольно запускаются, или удой их резко снижается. Поэтому яловость отрицательно сказывается на общей продуктивности животных и приводит к снижению темпов воспроизводства стада.

Оптимальной продолжительностью межотельного периода (МОП) считается 1 год, из которого 305 дней длится лактация и 1>0 дней — сухостойный период. Для высокопродуктивных коров допускается небольшое (1—1,5 мес) превышение межотельного

периода.

В течение лактационного периода молочная продуктивность коров неравномерна. Обычно в первые 2—3 мес после отела удой коров бывает наибольшим, а затем начинает постепенно снижаться (примерно на 6 % в месяц), вплоть до окончания лактации. Графическое изображение динамики молочной продуктивности коров в течение лактационного периода называется лактационной кривой.

Характер лактационной кривой обусловливается величиной молочной продуктивности, генетическими особенностями организма, физиологическим состоянием животных, а также условиями кормления и содержания и особенно системой раздоя коров. Немаловажное значение имеет время отела коров и ряд других факторов. Однако даже при самых благоприятных условиях наблюдается весьма большое различие в характере лактации у различных коров.

Как правило коровы с равномерной лактационной кривой обладают более высокой продуктивностью, чем коровы с неравномерной лактацией, которые к тому же нередко преждевременно самозапускаются.

В первые 7—10 дней после отела коровы продуцируют молозиво, которое по внешнему виду, химическому составу и физиологическому действию резко отличается от молока. Оно имеет густую вязкую консистенцию, желтоватый цвет, солоноватый вкус и специфический запах. В молозиве содержится около 26 % сухих веществ, из которых белки составляют 15 % (главным образом альбумин и глобулин), жир — 6,3%, минеральные вещества и витамины — около 4 %. Молозиво имеет также повышенную кислотность (около 50 °Т и более).

Молозиво необходимо для новорожденных телят и малопригодно для пищевых целей. Для приготовления масла, например, молоко используется только через 7 дней после отела, а для сыроделия — через 10 дней.

В течение лактации состав молока по большинству показателей существенно не изменяется, за исключением содержания жира. У большинства коров независимо от породы на 2—-3-й месяц лактации жирность молока обычно снижается на 0,2—0,4 %, а затем постепенно повышается до конца лактационного периода. Обычно с повышением жирномолочности несколько возрастает и содержание белка в молоке. Наличие витаминов, особенно А, зависит главным образом от характера кормления коров. По остальным показателям химический состав молока существенно изменяется только в последние дни перед запуском коров.

Следует учитывать, что лактация сопряжена с очень интенсивным обменом веществ и требует большого напряжения всех физиологических функций организма коровы. Достаточно указать, что высокопродуктивные коровы поедают в сутки до 100 кг грубых, сочных и концентрированных кормов. Для образования 1 кг молока через вымя коровы должно пройти около 500 л крови. Поэтому хорошее развитие вымени у молочных коров имеет первостепенное значение. Обычно у высокопродуктивных коров масса вымени колеблется в пределах 8—20 кг. При наполнении вымени молоком масса его достигает 40 кг и более.

В условиях промышленной технологии коров доят обычно

раза в сутки, так как более частое доение требует дополнительных затрат труда.

Высокопродуктивных коров, первотелок, а также новотельных коров в течение первых 3—4 мес лактации желательно доить

раза в сутки. Суточный удой при этом заметно возрастает.

В производственных условиях вымя оценивают по величине, форме, структуре, развитию и расположению сосков, а также по развитию молочных вен и величине молочных колодцев. Пригодность молочных коров к машинному доению определяют по особой методике.

Влияние различных факторов на молочную продуктивность коров. Уровень и характер молочной продуктивности коров, как и состав молока, -являются н а с л е д с твенными при- I и а к а м и. Максимально возможная продуктивность животных, обусловленная их генотипом, оценивается как генетический потенциал продуктивности. Полная реализация генетического потенциала животных возможна только в благоприятных условиях кормления и содержания.

У всех пород крупного рогатого скота наблюдается большая изменчивость молочной продуктивности. Известно, что коровы- рекордистки молочного типа способны давать за лактацию свыше 27 ООО кг молока, в то время как средняя продуктивность коров, этих же пород составляет около 4000—5000 кг.

Молочная продуктивность коров во многом зависит и от их ж ивой мае с ы, так как последняя является показателем общего развития и упитанности животных. Кроме того, крупные животные способны поедать больше кормов, необходимых для продуцирования молока.

Так, рекордистка черно-пестрой породы корова Волга 3790 имела живую массу 700 кг, рекордистка костромской породы Послушница II — 765 кг (стандарт по породе 510 кг), масса Одной из рекордисток симментальской породы Чубарки ХС-4 составляла 870 кг (стандарт по породе 520 кг).

Большое значение для дальнейшей молочной продуктивности имеет выбор сроков первой случки (осеменения) ремонтных телок. Установлено, что ремонтных телок скороспелых молочных пород можно осеменять в возрасте 16—18 мес и даже раньше. Однако к моменту первого осеменения телки должны иметь хорошее развитие и живую массу не менее 65—70 % от массы полновозрастных коров соответствующей породы,

При интенсивном выращивании телок и хорошей подготовке н х к отелу на передовых племенных заводах страны от первотелок получают 4500—5000 кг молока за лактацию. Так, в плем- щподе «Лесное» Ленинградской области от первотелок черно- пестрой породы получают до 6000 кг молока, на племзаводе «Чер- воный Велетень» Харьковской области удой первотелок симментальской породы составляет 4500 кг молока.

Большое значение, особенно в условиях промышленной технологии, имеет интенсивный раздой первотелок, так как в комплексах они составляют большую часть молочного стада (до 30 % и более). Первотелок с удоем ниже средней продуктивности стада на 30 % и более выбраковывают.

У коров значительно выражена и возрастная изменчивость молочной продуктивности. Молодые коровы по первому и второму, а в ряде случаев и по третьему отелу дают более низкие удои, чем взрослые животные. Обычно молочная продуктивность коров при прочих равных условиях увеличивается до третьего отела по мере развития организма, в том числе молочной железы. У большинства молочных коров по первому отелу удои составляют около 75 % от максимального удоя, по второму — около 85—88 % , по третьему —: 93—95 % . В дальнейшем обычно удои полновозрастных коров в течение двух-трех лет удерживаются примерно на одном уровне, а затем постепенно снижаются. Поэтому в производственных условиях коров рациональнее использовать до 8—10 лактаций и только особенно ценных эксплуатируют значительно дольше.

В большинстве случаев высокий удой коров-первотелок является показателем их высоких племенных и продуктивных качеств, поэтому в племенных хозяйствах отбор животных для ремонта стада проводят по первой лактации. Коров для комплексов следует выращивать на специальных селекционных дворах, где и должна проводиться проверка первотелок на продуктивность и приспособленность к машинному доению.

Необходимо стремиться к максимальному удлинению срока производственного использования, особенно высокопродуктивных животных в племенных хозяйствах, где от них получают молодняк для воспроизводства стада. Так, в плем- заводе «Караваево» при хороших условиях кормления и содержания многие коровы дают высокие удои в течение 12—15 лактаций. Корова Белка 1, например, содержалась в хозяйстве 19 лет 7 мес. За это время от нее было получено около 80 000 кг молока. За 300 дней последней лактации она дала 5849 кг молока.

В современных условиях корова начинает окупать продукцией затраты на свое выращивание и содержание примерно в четвертую лактацию.

Из всех факторов внешней среды наибольшее влияние на молочную продуктивность коров оказывают уровень и характер кормления, так как только при обильном и полноценном кормлении наиболее полно реализуются наследственные способности животных.

Особенно резко реагируют на неблагоприятные условия кормления и содержания новотельные и высокопродуктивные животные. Весьма показательной в этом отношении является судьба одной из рекордисток красной степной породы коровы Орбиты, которая в свое время была выбракована в одном из хозяйств Украины вследствие ее низкой продуктивности По счастливой случайности эта корова попала в другое хозяйство для доукомплектования стада. В результате хорошего кормления и содержания в новом хозяйстве уже через год от нее было получено 12 ООО кг молока за лактацию. Этот пример убедительно доказывает, что полноценное кормление и хорошее содержание крупного рогатого скота являются важнейшими факторами получения высокой молочной продуктивности.

Надои коров в значительной степени зависят от продолжительности лактации, длина которой определяется величиной сухостойного и сервис-периодов.

Со второй половины лактации у стельных коров начинается процесс, инволюции железистой ткани вымени, сопровождающийся рассасыванием альвеол, с одновременным образованием п развитием новых участков секреторной ткани. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в последние 1,5—2 мес стельности. В это время доение коров прекращают.

Существенное влияние на молочную продуктивность коров оказывают время о т ела (сезон года), различные з а б о л е- н а н и я животных, особенно болезни вымени. В литературе имеются данные о том, что коровы, отелившиеся в ноябре—декабре, дают на 300—500 кг (по другим данным на 600—700 кг) молока больше, чем коровы, отелившиеся в мае—июне.

Влияние различных факторов на химический состав и энергетическую питательность молока. Содержание питательных веществ в молоке, особенно жира и белка, подвержено значительным колебаниям и зависит от породы, возраста, периода лактации, стельности, кормления, содержания животных и ряда других причин, а также от состояния здоровья животных.

В табл. 2 приведен^ средний химический состав и энергети- чеекая питательность молока основных пород крупного рогатого ■кота.

Химический состав и энергетическая питательность молока коров различных пород (по К. В. Марковой)

Порода |

Удой за 305 дней лактации, кг |

Жир |

Состав Белок |

молока, Сахар |

% Сухое вещество |

Белок на 100 г жира, г |

Питательность 1 л молока, кДж |

li |и'о пестрая |

4250 |

3,62 |

3,25 |

4,90 |

12,18 |

95,0 |

2957 |

\ чимогорская |

4850 |

3,68 |

3,28 |

4,95 |

12,58 |

89,1 |

3079 |

' р/ц пая степная |

3386 |

3,82 |

3,48 |

4,66 |

12,68 |

91,0 |

3125 |

Ч pinл.шская |

3600 |

4,00 |

3,51 |

4,79 |

13,06 |

87,7 |

3230 |

иипи'птальская |

3502 |

3,89 |

3,32 |

4,80 |

12,73 |

85,3 |

3146 |

•1" 1 ромская |

4960 |

3,88 |

3,56 |

5,12 |

13,09 |

91,6 |

3251 |

11 )1'грсапс.кая |

3038 |

5,87 |

4,08 |

4,78 |

15,40 |

69,5 |

4120 |

Д Прмшрская |

4171 |

4,00 |

3,60 |

— |

— |

— |

— |

|

6510 |

3,60 |

3,25 |

— |

— |

— |

— |

Следует отметить, что у коров всех пород особенно заметно изменяется содержание жира в молоке Так, у норов черно-пестрой породы жирность молока колеблется от 2,8 до 5,42 %; у симментальской— от 3 до 6,04%. У отдельных коров джерсейской породы жирность молока достигает 8 %. Довольно значительны и различия в содержании белка в молоке. Поэтому селекция крупного рогатого скота по жирномолочности и белково-молочности имеет большое производственное значение и дает весьма существенный эффект.

Что касается изменчивости состава молока под влиянием лактации, стельности, времени и частоты доения и других факторов, то это обусловлено физиологическим состоянием организма животных и имеет функциональный характер'.

Существенное влияние на состав молока и особенно содержание жира и белка в нем оказывают кормление и содержание молочных коров. Однако в нормальных условиях состав молока определяется наследственностью животных. При неудовлетворительном кормлении, как правило, наблюдается изменение большинства показателей химического состава молока, в нем становится меньше жира и белка. Так, установлено, что при недостатке клетчатки в рационе коров, как это часто наблюдается в первые дни пастбищного содержания после стойлового периода, жирность молока резко понижается.

На вкусовые качества и технические свойства молока могут повлиять такие корма, как кислый жом, маковый жмых, рыбная мука и др. Отрицательно сказываются на составе молока высокая температура воздуха и повышенная его влажность, а также некоторые. другие факторы внешней среды.

Резко изменяется состав молока в случае заболевания коров, особенно при поражении вымени и расстройстве пищеварения.

Учет и оценка молочной продуктивности коров. Па племенных и товарных фермах должен систематически проводиться тщательный учет молочной продуктивности коров.

И н д и в и д у а л ь и ы й учет молочной продуктивности осуществляется путем проведения контрольных доек (раз в 10 дней). Для сравнительной оценки коров по молочной продуктивности принято учитывать удой за 305 дней лактации или за фактическую ее продолжительность, с указанием количества дойных дней.

Племенные качества молочных коров обычно оцениваются по удою за лучшую лактацию, а также учитывается пожизненная продуктивность. Необходимо обращать внимание и на размер максимального суточного удоя, поскольку он является показателем вместимости вымени.

Для оценки общей продуктивности стада определяется средний удой на фуражную корову, который устанавливается путем деления с)бщего надоя молока на ферме на количество фуражных коров.

В мясном скотоводстве при подсосном выращивании телят молочная продуктивность коров определяется по контрольным дойкам, при которых молоко выдаивают только из одной половины вымени, и полученный удой увеличивают в 2 раза, В производственных условиях молочную продуктивность мясных коров обычно определяют во время их бонитировки по живой массе телят. В племенных хозяйствах ее оценивают по живой массе молодняка в 6-месячном, в товарных — 8-месячном возрасте. Для этого пользуются породными стандартами. При оценке молочной продуктивности молодых коров стандартные требования снижаются при первом отеле на 10 %, при втором — на 5 % .

Определение содержания жира в молоке коров на племенных фермах рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц по средней пробе молока за 2 смежных дня, на товарных фермах — раз в 2 мес. Для оценки жирномолочности коров средний процент жира в молоке за 305 дней или за укороченную лактацию определяется по 1 %-му молоку путем соответствующего перерасчета. Содержание белка в молоке желательно учитывать также не реже одного раза в месяц. На товарных фермах допускается трехкратное определение количества белка в молоке в течение лактации.

Продажа молока государству. Совхозы, колхозы и молочные комплексы продают молоко государству главным образом через молокозаводы и комбинаты. Молоко принимается с учетом его фактической жирности, кислотности, плотности, механической загрязненности и бактериальной обсемененности. В соответствии с этими показателями молоко подразделяется на I, II классы и нестандартное. Зачет сданного молока производится по базисной жирности, установленной по зонам страны, и качеству. Например, для молока, сдаваемого на молочные комбинаты Ленинградской области, установлена базисная жирность 3,40 %.

Мясная продуктивность

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) обладает высокими пищевыми и вкусовыми качествами и пользуется повышенным спросом у населения. Особенно высоко ценится мясо специализированных мясных пород, которые дают наиболее высококачественное так называемое «мраморное» мясо.

Говядина по сравнению с мясом других сельскохозяйственных животных характеризуется более благоприятным соотношением белка и жира. В ней содержится меньше холестерина, чем в свинине и баранине. Высокая1 питательная ценность говядины обусловливается содержанием в ней аминокислот аргинина, лизина, интидина, тирозина, триптофана, цистина, а также жирных кислот, разнообразных минеральных, экстрактивных и других веществ. В среднем переваримость и усвояемость говядины составляют 95 %.

Морфологический и химический состав туши зависят в основном от породы, возраста и упитанности животных.

В связи с этими факторами содержание мышечной ткани в туше крупного рогатого скота колеблется в пределах от 42 до 68 %, жира — от 14 до 30 %, костей — от 13 до 20 % и соединительной ткани — от 10 до 14 %.

Средний химический состав и калорийность мяса взрослого крупного рогатого скота средней упитанности характеризуется следующими показателями: вода — 66 %; белок — 20 %; жир — 23,0 %; зола — 1 %. В 1 кг такого мяса содержится около 7560 КДж. В телятине несколько больше воды (до 72 %) и значительно меньше жира (15 %).

Влияние различных факторов на мясную продуктивность. Существенное влияние на мясную продуктивность оказывают порода и тип скота. Наиболее высокой мясной продуктивностью обладают специализированные мясные породы крупного рогатого скота. Животные этих пород отличаются высокой скороспелостью, большой живой массой (600—1000 кг и более), повышенным убойным выходом (до 65 % и выше), очень хорошо откармливаются и эффективно оплачивают корма приростом массы.

В настоящее время в нашей стране из мясных пород в основном разводят казахскую белоголовую и калмыцкую, которые при интенсивном выращивании по мясным качествам мало уступают лучшим породам мира. Мясо этих животных характеризуется высокой питательностью и отличными вкусовыми качествами.

Многочисленные экспериментальные данные и практический опыт последних лет убедительно свидетельствуют о том, что многие молочные и особенно молочно-мясные породы крупного рогатого скота также обладают высокими потенциальными возможностями мясной продуктивности. При интенсивном выращивании в условиях промышленной технологии бычки молочных пород уже к 14-месячному возрасту достигают живой массы почти 400 кг, а молочно-мясных — не менее 450 кг при затрате на 1 кг прироста от 6,4 до 7,5 корм. ед.

На мясную продуктивность скота и качество говядины оказывает влияние и возраст животных. По сравнению со взрослыми животными в туше телят содержится относительно больше костной и соединительной ткани, меньше •— мышечной и жировой. С возрастом это соотношение меняется за счет развития мышечной и жировой тканей. К тому же в мышцах более взрослых животных меньше воды, а следовательно, выше энергетическая ценность мяса. До 12—15 мес рост мышц у молодняка происходит более интенсивно, чем отложение жира; поэтому при убое животных в этом возрасте получают туши с наилучшим соотношением в них мышечной и жировой тканей.

Мясная продуктивность крупного рогатого скота и качество говядины в очень большой степени зависят от уровня и характера кормления. Недостаточный уровень питания молодняка отрицательно сказывается на скорости прироста живой массы, при этом удлиняется срок откорма и увеличивается расход кормов на 1 кг прироста.

При интенсивном выращивании молодняка не только увеличивается его живая масса, но существенно улучшаются морфологический состав туши и химический состав мяса, а также увеличивается выход наиболее ценных отрубов.

Необходимо отметить, что раннее приучение молодняка к поеданию грубых и сочных кормов и его выращивание на объемистых рационах способствуют повышению эффективности откорма при сохранении питательности и вкусовых качеств мяса. Животные на таких рационах к 18—20-месячному возрасту обычно достигают живой массы 500—550 кг. При концентратном типе кормления формируются более скороспелые животные, ускоряется накопление жира в их теле. Такое кормление применяется при интенсивном выращивании и откорме молодняка до 14-месячного возраста на некоторых специализированных комплексах по производству говядины. Весьма существенно увеличивается живая масса и улучшается качество мяса при нагуле животных.

Значительное влияние на рост животных и повышение их массы при откорме оказывают различные биостимуляторы. Чаще всего для этой цели используют синтетические производные мужских половых гормонов, инсулин и тканевые биопрепараты. Все они дают достаточный эффект только при полноценном кормлении.

Качество мяса обусловливает и пол животных. На откорм идут сверхремонтный молодняк, главным образом бычки, выбракованные быки-производители и коровы. Наиболее высококачественное мясо получают путем откорма бычков-кастратов, мясо которых отличается мелковолокнистой структурой и хорошими вкусовыми качествами.

Многочисленные опыты и производственные наблюдения показывают, что некастрированные бычки при интенсивном выращивании и откорме растут быстрее и в 15—18-месячном возрасте но живой массе на 10—'15 % превосходят кастратов. Однако в хозяйствах, где молодняк выращивается групповым методом при беспривязном содержании и реализуется на мясо в 18 мес н старше, бычков следует кастрировать в 3—5-месячном возрасте, так как при половом созревании некастрированные животные проявляют сильное беспокойство и травмируют друг друга. Некастрированных бычков наиболее целесообразно откармливать на привязи.

Учет и оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота.

I [('посредственно в хозяйствах мясные качества животных, оцениваются прижизненно по живой массе, скороспелости и затрате питательных веществ на 1 кг прироста. Показателями убойных качеств животных являются масса туши, убойный выход, морфологический состав туши, химический состав мяса и его вкусовые качества. Для оценки убойных качеств обычно проводится контрольный убой животных, результаты которого необходимо учитывать при организации племенной работы в хозяйстве.

Скот мясокомбинатам продается с учетом живой мае ы (или массы туш и качества мяса), пола, возраста и упитанности. Его подразделяют на следующие половые и нозрастные группы: I — волы и коровы; II — быки-производители; IIJ — молодняк от 3 мес до 3 лет (независимо от пола); IV — телята в возрасте от 14 дней до 3 мес.

Упитанность животных прижизненно определяют по телосложению, развитию мускулатуры и отложению подкожного жира, а после убоя при оценке туш принимается во внимание отложение жира в полости тела, на внутренних органах и. между мышцами. У корор иолов и молодняка различают высшую, среднюю и нижесреднюю упитанности. Для быков-производителей и телят установлено две категории упитанности: первая и вторая. Животные, не отвечающие требованиям нижесредней упитанности (в первом случае) или второй категории (в последнем случае), считаются тощими.

Туши взрослых животных и молодняка старше 3-месячного возраста разделяются на 12 частей, называемых отрубами, а туши телят — на 9. Части туши (отрубы) характеризуются различной питательностью вследствие разного соотношения в них мякоти (мышц и жира), костей и соединительной ткани, поэтому мясо делится на три сорта. 1 •

Контрольные вопросы

Каков химический состав коровьего молока?

Как меняется уровень удоев и содержание жира в молоке в течение лактации?

На конкретных примерах покажите влияние разных факторов на молочную продуктивность коров?

Чем определяется питательная ценность говядины?

Какие факторы определяют мясную продуктивность скота.

ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Классификация пород. Современные специализированные породы крупного рогатого скота довольно сильно отличаются по своим признакам. В связи c. этим учеными предложено несколько классификаций (зоологическая, географическая и др.), но для практических целей наибольшего внимания заслуживает производственная, в основе которой лежит направление продуктивности животных.

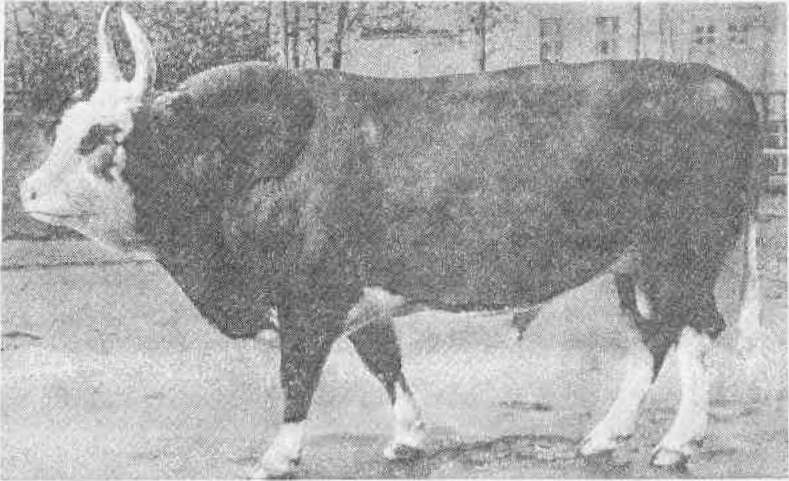

Современный племенной крупный рогатый скот подразделяется на три производственные группы: молочный, комбинированный (мясомолочный и молочно-мясной) и мясной. Согласно инструкции бывш. Министерства сельского хозяйства СССР по бонитиг ровке крупного рогатого скота (1974) к породам молочного направления относятся айрширская, ангельнская (ан- глерская), аулиэатинская, белоголовая украинская, бурая латвийская, бушуевская, голландская, джерсейская, истобенская, красная датская, красная литовская, красная эстонская, местная эстонская, остфризская, тагильская, холмогорская, черно-пестрая, черно-пестрая литовская, черно-пестрая шведская, черно-пестрая эстонская (см. вклейку), юринская, ярославская, а также красный белорусский и суксунский скот;

породами комбинированного (молочно-мясного и мясомолочного) направления являются алатауская, бестужевская, бурая карпатская, кавказская бурая, костромская, красная горбатовская, красная тамбовская, курганская (см. вклейку), Лебединская, пинцгаузская, серая украинская, симментальская, швицкая, шортгорнская;

к породам мясного направления относятря абердин-ангусская; герефордская, калмыцкая, казахская белоголовая, санта-гертруда, шароле и шортгорнская мясного типа.

Следует учитывать, что характер продуктивности животных не является постоянным и нередко изменяется под влиянием тех или иных причин.

Породы молочного направления продуктивности. По численности поголовья в нашей стране молочные породы крупного рогатого скота занимают первое место (57,3,%). Животные большинства молочных пород обладают высокой продуктивностью и эффективно используют корма.

Они характеризуются сравнительно небольшой живой массой, крепкой сухой конституцией; .имеют легкий костяк, плотную сухую мускулатуру, тонкую эластичную кожу и хорошо развитую пищеварительную систему. В зависимости от породы живая масса молочных коров колеблется от 450 до 550 кг при убойном выходе 40—45 %. Большинство пород молочного направления имеет сравнительно небольшую жирность молока. В среднем удой коров находится в пределах 3000—4500 кг при жирности молока 3,0—3,8 %. Из всех молочных пород наибольшее распространение в Miipe имеет голландский черно-пестрый скот, что связано с его непревзойденной продуктивностью.

В нашей стране в связи с переводом молочного животноводства на промышленную основу численность поголовья черно- нестрого скота продолжает расти, так как он наиболее полно отвечает требованиям индустриальной технологии. Второе место отнимает красная степная порода, остальные молочные породы имеют преимущественно местное значение.

Голландская порода. Эта порода создана в резуль- 1лтс. длительного улучшения местного голландского скота путем целенаправленного отбора и подбора животных по молочной прочу ктивности при хороших условиях кормления и' содержания.

Современный тип голландской породы сформировался в начале XX в., когда стала применяться комплексная оценка животных по продуктивности и крепости конституции.

Голландский скот характеризуется крупными размерами; крепкими конституцией и костяком; хорошо развитой мускулатурой; гармоничным телосложением. Средняя живая масса коров в Голландии составляет 550—600 кг, быков — 800—1000 кг. Средний удой находящихся под контролем коров 5200 кг; средняя жирность молока 4,1 %; содержание белка 3,32—3,55 %; живая масса телят при рождении 36—42 кг. Животные обладают хорошей скороспелостью и высокими мясными качествами. Убойный выход откормленных животных достигает 55—60 %.

Вследствие высоких племенных и продуктивных качеств голландская порода получила широкое распространение. Голландский скот в большом количестве завозили в Англию, Францию, США, Канаду, Новую Зеландию, Японию и другие страны. В настоящее время он экспортируется в 50 стран мира.

Впервые небольшое количество голландского скота было завезено в Россию в конце XVII — в начале XVIII вв. Частично его использовали при создании холмогорской, тагильской, украинской белоголовой и бестужевской пород. Сравнительно большое влияние голландская порода оказала на развитие продуктивных качеств аулиэатинского и черно-нестрого бушуевского скота.

После Великой Октябрьской социалистической революции голландский скот (в том числе и остфризов) завозили в 1930— 1940 гг. В это время в Заволжье было создано одно из лучших племенных гнезд по разведению чистопородного и высокопродуктивного скота. Основная часть импортного поголовья была использована в разных районах страны для формирования отечественной черно-пестрой породы крупного рогатого скота.

В последние годы вновь было завезено довольно много голландского черно-пестрого скота, а также небольшое количество гол- штинов из США. В основном этот скот был размещен в лучших племенных хозяйствах РСФСР (Московской, Ленинградской, Вологодской, Псковской, Омской и Рязанской областях), Украины, Белоруссии, Литвы. Маточное стадо голландского скота использовалось для создания репродукторов племенных животных, а импортные быки-производители — в основном для улучшения отечественного черно-пестрого скота. Большинство импортных животных принадлежало к линии быка Аннаса Адема 30587. Затем по численности идут в убывающем порядке животные линий быков Хильтеса Адема 37910, Рутьеса Эдуарда 31646, Рудольфа Яна 34558, Ротерда Пауля 36498 и др.

При чистопородном разведении голландского скота в нашей стране наиболее высокие удои с хорошей жирностью молока получены на Пермском конном заводе, племенном заводе «Петровское» Московской области, в совхозе «Детскосельский» Ленинградской области и др. В этих хозяйствах удои коров колеблются от 4000 до 5500 кг при жирности молока 4—4,2 %. От коровы Березки 275 из племзавода «Петровское» за 300 дней четвертой лактации получено 10 790 кг молока жирностью 3,9 %.

Довольно высокой продуктивностью обладает и импортный голштино-фризский скот, хорошо приспособленный к промышленной технологии. Лучшие стада этого скота находятся в племенных хозяйствах «Заря коммунизма», «Ермолпно» Московской области и «Лесное» Ленинградской области. В Подмосковном ОПХ «Пемчиновка» в 1987 г. получен наивысший в стране удой — 7800 кг молока от каждой коровы.

Основная задача племенной работы с импортным черно-пестрым и голштинским скотом заключается в увеличении поголовья и повышении его продуктивности в условиях СССР, а также в эффективном использовании производителей для улучшения племенных и производственных качеств черно-пестрой породы СССР.

Черно-пестрая порода СССР. Эта высокопродуктивная отечественная порода молочного направления создана путем скрещивания местного скота, разводимого в разных зонах страны, с породами черно-пестрого скота голландского происхождения. Утверждена в 1959 г.

Фактически создание отечественной черно-пестрой породы было начато в 1930—1932 гг., когда для улучшения местного скота в колхозы центральных и северо-западных районов РСФСР, па Урал, в Сибирь, а также частично в районы уже сложившихся породных групп черно-пестрого скота было завезено большое количество быков и нетелей остфризской породы и черно-пестрого скота голландского происхождения из Прибалтики (Эстония, Латвия).

На первом этапе создания породы применялось поглотительное скрещивание для получения помесей разных поколений. В дальнейшем помесей разводили «в себе» для закрепления желательного типа животных. Наиболее длительное время поглотительное скрещивание проводилось в Центральном районе РСФСР, где были получены помеси III и IV поколений. В хозяйствах Уральского района в основном скрещивание проводилось с целью получения помесей I и II поколений, так как повышение кровности помесей приводило к резкому снижению содержания жира в молоке.

В зависимости от качества поголовья, которое использовалось для скрещивания с остфризским и голландским скотом, состояния п методики племенной работы с помесями в стране сложились различные группы и типы черно-пестрого скота, которые довольно существенно различаются между собой как по телосложению, так и по молочной продуктивности.

Наиболее существенные различия наблюдаются между черно- пестрым скотом Центрального района РСФСР, Урала и Сибири.

ВЦентральном районе РСФСР черно-пестрый скот образовался в результате скрещивания голландского и остфриз- ского скота с холмогорским, ярославским и пришекснинским скотом, частично для этой цели использовались помеси швицкой и симментальской пород. При разведении помесей «в себе» применялся интенсивный раздой коров и .создавались хорошие условия для выращивания молодняка. Поэтому черно-пестрый скот здесь отличается крупными размерами, хорошими мясными качествами и наиболее высокой молочной продуктивностью. Однако по содержанию жира (3,6 %) он уступает другим группам черно- пестрого скота.

Черно-пестрый скот Урала в основном сформировался в колхозах и совхозах Свердловской области за счет скрещивания тагильской породы с остфризами. На Урал завозился также черно-пестрый скот из Прибалтийских республик. Наилучшие результаты были достигнуты в совхозах «Исток» и «Тагил» Свердловской области, где под руководством проф. Е. А. Арзуманяна была создана группа животных, характеризующихся крупными размерами и высокой продуктивностью.

Черно-пестрый скот Сибири образовался в результате скрещивания местного сибирского скота в Омской, Новосибирской и других областях с остфризскими и другими отродьями голландского скота. По живой массе и продуктивности коров этот скот несколько уступает другим отродьям.

Довольно большая группа черно-пестрого скота находится на территории Львовской и Хмельницкой* областей Украины, где он сформировался еще в начале века за счет скрещивания местного скота с черно-пестрым скотом голландского происхождения. Во Львовской области такое скрещивание производилось главным образом с голландским скотом, в Хмельницкой — с ольдеибургской и фрисляндской породами. В настоящее время тот и другой черно-пестрый скот получил значительное распространение в хозяйствах Киевской, Харьковской и других областей Украины. Успешно разводят черно- пестрый скот в Белоруссии и некоторых других районах страны.

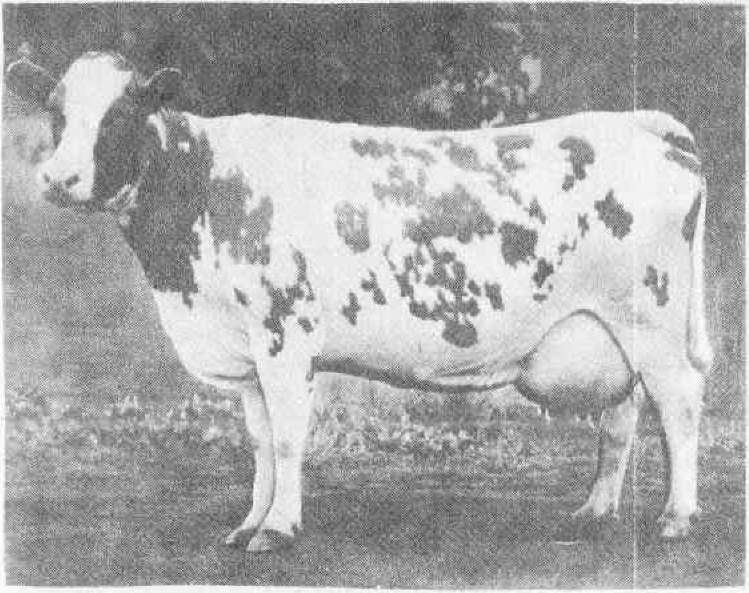

У черно-пестрого скота всех зон страны хорошо выражен молочный тип телосложения. Животные обладают крепкой конституцией и характерной черно-пестрой мастью, которая обусловлена общностью происхождения по улучшающей породе. Наиболее типичные животные, особенно центральных районов РСФСР, имеют крепкий костяк и хорошо развитую мускулатуру (рис. 7). Продуктивные качества черно-пестрого скота среднерусского отродья характеризуются следующими показателями: живая масса полновозрастных коров составляет 550'—650 кг; быков-произво- дителей — 850—950 кг; наиболее крупные быки имеют массу 1100 кг и более; убойный выход у взрослых животных достигает 50—55 %.

Рис. 7. Корова черно-пестрой породы

Телята черно-пестрой породы при рождении имеют массу от 32 до 40 кг. Молодняк обладает хорошей энергией роста. При интенсивном выращивании суточные приросты массы составляют 800—1000 г, к 15-16-месячному возрасту живая масса ремонтного молодняка достигает 420—480 кг.

Средний удой коров, записанных в ГПК, составляет 3700— 4200 кг, на ведущих племенных заводах он достигает 5500—6700 кг при жирности молока 3,8—4,0 % (по породе содержание жира в молоке колеблется от 2,5 до 5,4 %). В молоке содержится от 3,15 до 3,4 % белка. Индекс вымени у коров 41—44 %.

В 1984 г. стадо коров племенного завода «Петровский» Ленинградской области апробировано в качестве нового заводского типа. В 1986 г. здесь от каждой из 1100 коров получен средний удой 6861 кг молока жирностью 3,92 %. Высокие показатели продуктивности коров в 1987 г. получены и в племзаводе «Лесное» Ленинградской области, где от каждой из 800 коров надоили в среднем по 6841 кг молока жирностью 3,90 %. В условиях промышленной технологии при беспривязном содержании и двухразовом доении в племзаводе колхоза им. Ленина Тульской области от 1000 коров средний удой составил 5636 кг молока жирностью 3.90 %.

Рекордисткой породы является корова Волга ЕЧП-339 пз племзавода «Россия» Челябинской области, которая за 305 дней третьей лактации дала 17 517 кг молока жирностью 4,2 %, или 736 кг молочного жира. Ее высший суточный удой на 63-й день лактации составил 77 кг молока. Однако рекорд Волги в 1987 г. превзойден коровой Россиянкой из этого же хозяйства, которая за лактацию дала 19 162 кг молока. Рекордистка по пожизненному удою корова Аида 220 принадлежит конному заводу № 9 Пермской области. За 12 лактаций от нее получено 117 720 кг молока жирностью 3,75 %, или 4415 кг молочного жира.

Из многочисленных родственных групп и линий черно-пестрой породы наибольшее распространение имеют линии быков Линд- берга Н-2363, Нееро-4903, Посейдона УГ-54, Ролланда П-1053, Пярта, Братка 2689/30, Аннаса Адема 30587, Нико 31652, Ри- куса 25415.

Племенная работа с черно-пестрым скотом проводится в 255 племхозах, а также во многих совхозах, колхозах и в хозяйствах учебных и научно-исследовательских учреждений.

Основное внимание уделяется модернизации породы путем использования голштинов. В различных регионах страны создаются 12 зональных внутрипородных типов животных с продуктивностью 5000—7000 кг молока жирностью 3,6—3,8 % .

Успешная селекция способствовала созданию высокопродуктивных стад отечественного черно-пестрого скота. Средняя продуктивность 11 100 коров в ведущих подконтрольных стадах из различных областей РСФСР в 1984 г. составила 5559 кг молока жирностью 3,82 %.

Черно-пестрый скот хорошо акклиматизируется в самых разнообразных условиях страны. По плану породного районирования он разводится на Украине, в Белоруссии, Узбекистане, на северо- западе РСФСР, в ряде областей Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В нашей стране разводится также скот черно-пестрой эстонской, черно-пестрой литовской и черно-пестрой латвийской пород, которые относятся к голландскому корню, но по своим племенным и продуктивным качествам существенно различаются между собой. Наиболее высокими продуктивными качествами обладает эстонский черно-пестрый скот.

Голшти некая порода. Эта порода создана в США и Канаде на основе голландского черно-пестрого скота. На первом этапе ее создания фермеры большое внимание уделяли отбору животных по молочной продуктивности и развитию. В 1871 г. в США было организовано Общество селекционеров по разведению голштинского скота. Большая заслуга в создании породы в период ее становления принадлежит ферме «Смит и Пауэл», которая занималась закупкой наиболее ценных животных в Голландии и усиленным размножением потомства в США. Так, из Голландии было завезено около 100 потомков выдающегося быка Роупера, коровы Нидерланд Куин, сын которой Нидерланд Куин использовался в стадах до 13-летнего возраста и оставил многочисленное потомство. Еще три выдающихся быка считаются основателями голштинской породы в США: Кинг Сэгис, Понтиак Корндайк и Фрэнд Хэнгэрвельд дэ Коль Баттер Бой.

Живая масса голштинских коров колеблется от 670 до 700 кг, быков — от 960 до 1250 кг. Бычки при рождении имеют массу 44—47 кг, телочки — 38—42 кг. Животные отличаются выраженным молочным типом. Высота в холке коров в среднем 144 см, быков — 158—160 см. Грудь у коров глубокая (до 86 см), широкая (до 65 см); задняя треть туловища длинная, прямая, широкая (ширина зада в маклоках до 63 см). Очень хорошо развито объемистое вымя, прочно прикрепленное к брюшной стенке. Как отмечают П. Н. Прохоренко и Ж- Г. Логинов, 85—97 % коров гол- штинской породы имеют ваннообразную или чашеобразную форму вымени. Благодаря большому его объему животные хорошо переносят 2-кратное доение. Индекс равномерности развития вымени в среднем составляет не менее 42—44 % при скорости молокоотдачи 2,37 кг/мин. Однако, по данным американских ученых, при переходе с 2- на 3-кратное доение у коров увеличиваются надои, а доход от продажи продукции превышает себестоимость производства молока при новых условиях не менее чем на 8 % .

Конституция крепкая. Масть у голштинов в основном черно- пестрая, с черными отметинами разных размеров. У голштинов распространен рецессивный ген, обусловливающий красно-пеструю масть. В результате отбора высокопродуктивных животных была создана красно-пестрая порода.

Голштины характеризуются непревзойденной молочной продуктивностью. По данным американских селекционеров, удои и жирномолочность полновозрастных коров основных молочных пород в подконтрольных стадах в 1981 г. составляли: голштин- ская — 7418 11 3,61 %; айрширская — 5519 кг и 3,89%; гернзейская — 4991 кг и 4,59 % ; джерсейская — 4784 кг и 4,83 % ; швицкая — 6124 кг и 3,96 %, шортгорнская — 5193 кг и 3,61 %.

В десятках лучших племенных хозяйствах США удои превышают 9000 кг за лактацию, что свидетельствует о больших генетических возможностях этой породы. Ценные качества привели к быстрому распространению голштинов во многих странах Западной Европы и других континентов. Интенсивный импорт голштинов в нашу страну из США и Канады осуществлялся в 70-е годы. Уже к 1979 г. было завезено 2000 быков, нетелей и телок.

К 1988 г. в СССР созданы 137 хозяйств-репродукторов по разведению голштинского скота. В 1987 г. общая численность гол- штинизированных черно-пестрых коров составила более 1 млн голов, продуктивность их в среднем была на 230 кг больше, чем у сверстниц исходных пород. Голштины в СССР используются для улучшения продуктивных качеств в основном черно-пестрого скота, создания новой специализированной породы. Эта работа осуществляется во многих регионах страны на основе современных достижений генетики и селекции.

Холмогорская порода. Эта старейшая отечественная порода создана в Холмогорском районе Архангельской области в районах, расположенных вдоль нижнего течения р. Северной Двины, где имеются хорошие заливные луга и пастбища. Формирование породы началось еще в конце XVII столетия, когда стал быстро повышаться спрос на мясо, масло и кожи как на внутреннем, так и внешнем рынке в связи с широкой торговлей, осуществляемой через Архангельский порт.

Для улучшения холмогорского скота в XVIII и XIX вв. использовалось незначительное количество импортного голландского скота, который, однако, не оказал заметного влияния на формирование породы.

Впервые серьезное обследование холмогорского скота было проведено в 1911 г. Однако систематическая и целенаправленная племенная работа с породой в целом была организована только после Великой Октябрьской социалистической революции. В 1927 г. была создана Государственная племенная книга, а в 1934 г. — Холмогорский государственный племенной рассадник, в котором до его реорганизации проводилась основная плановая работа по совершенствованию скота.

За последние 50 лет холмогорский скот стал значительно крупнее, повысилась молочная продуктивность коров и улучшилось телосложение животных. Холмогорский скот имеет ярко выраженный молочный тип телосложения. Абсолютное большинство животных (около 90 %) черно-пестрой масти (см. вклейку). Иногда встречаются животные красно-пестрые, красные и черные.'

По данным ГПК (1982), коровы холмогорской породы в среднем Имеют массу 480—590 кг, быки-производители — 850— 950 кг. Наиболее крупные коровы достигают 800 кг и более, быки — 1200 кг. Живая масса телочек при рождении составляет 32—35 кг, бычков — 37—39 кг. При полноценном кормлении молодняк интенсивно растет и хороню развивается. В 18-месячном возрасте масса составляет 370—390 кг. Мясные качества у холмогорского скота выражены удовлетворительно.

Молочная продуктивность коров составляет 3600—4400 кг. Ё передовых хозяйствах страны от коров этой породы получают 4000—4500 кг молока и более. Максимальный удой получен' от коров холмогорской породы в опытном хозяйстве ВИ>К «Дуб- ровицы» (6324 кг). Коровы-рекордистки дают свыше 10 000 кг молока за лактацию. Рекордный суточный удой 78,9 кг принадлежит корове Вольнице из совхоза «Остахово» Вологодской области. Средняя жирность молока у коров этой породы составляет 3,6—3,8 % , содержание белка — 3,3—3,4 % . Индекс вымени коров 42—45 %.

Племенная работа с холмогорской породой ведется в направлении улучшения телосложения, повышения жирномолочности и живой массы коров, а также их пригодности к промышленной технологии производства молока. В породе создано много линий быков и высокопродуктивных семейств коров.

Ведущими репродукторами холмогорского скота являются племенные заводы «Холмогорский», «Архангельский», колхоз «Новая жизнь» Холмогорского района Архангельской области, племзавод «Косинский» Кировской области, «Лесные поляны» Московской области и др.

В настоящее время холмогорский скот разводится, кроме Архангельской области, в Вологодской,Московской, Кировской,

Рис.

3. Корова холмогорской породи

Рязанской, Калининской, Калужской, Новгородской, Псковской, Камчатской и других областях, в Коми АССР, Татарской АССР и Удмуртской АССР.

Ярославская порода. Эта порода создана в XIX в. па территории бывш. Ярославской губернии путем длительного улучшения «в себе» местного отродья северного великорусского скота в условиях улучшенного кормления и содержания. Положительное влияние на формирование породы оказали такие экономические факторы, как повышенный спрос на продукты животноводства, а также создание здесь в 80-х годах прошлого столетия маслодельной и сыроваренной промышленности. Планомерная и наиболее эффективная работа по совершенствованию ярославского скота стала проводиться только после Великой Октябрьской социалистической революции.

Современный ярославский скот имеет ярко выраженный молочный тип сложения, сухую конституцию. Основная масса животных черная, с белой окраской головы, брюха, нижней части конечностей и хвоста; вокруг глаз черный ободок («очки»). Носовое зеркало темное (рис. 8)

Животные ярославской породы средней величины; имеют несколько угловатые формы телосложения, легкий костяк и сухую мускулатуру. По данным ГПК, живая масса коров ярославской породы в среднем составляет 460—500 кг, быков — 700—800 кг. П племенных хозяйствах полновозрастные коровы имеют массу N00—580 кг, быки — 800— 900 кг. Живая масса наиболее круп- пых коров достигает 710 кг, быков-производителей — 1263 кг; телята рождаются с живой массой 28—32 кг. При интенсивном выращивании племенные телки к 18-месячному возрасту достигают 350—380 кг. Средний суточный прирост составляет 700— 750 г. Мясные качества у современного ярославского скота развиты удовлетворительно. При интенсивном выращивании прирост массы бычков-кастратов составляет 800—950 г, к 19-месячному возрасту их масса достигает 495 кг, убойный выход — 60 %.

При сравнительно небольшой живой массе ярославский скот издавна славится высокой продуктивностью и жирномолочностью, которая, однако, подвержена большим колебаниям в зависимости от уровня и характера кормления. По данным ГПК, средний удой полновозрастных коров колеблется в пределах 3500—3943 кг. В лучших племенных хозяйствах получают 4500—5000 кг и более молока на фуражную корову.

Рекордистками ярославской породы являются корова Золотая Я-3305 (с живой массой 496 кг), которая за четвертую лактацию дала 9267 кг молока жирностью 4,15 %, и корова Марта ИЯ-3544, давшая за 300 дней пятой лактации 10 568 кг молока при жирности 3,61 % (живая масса 486 кг). Рекорд по высшему суточному удою принадлежит корове Вене, которая в 1942 г. на 40-й день лактации дала 82,15 кг молока.

Средняя жирность молока коров ярославской породы составляет в среднем 4—4,1 %. В некоторых хозяйствах нередко встречаются коровы с жирностью молока до 6 %. Рекордистка по жирномолочности корова Длаиь ЯЯ-18140 (колхоз «Горшиха») за 300 дней первой лактации дала 3140 кг молока при жирности 6,1 %. Содержание белка в молоке коров составляет 3,5—3,7 %, индекс вымени —40—44 %.

Племенная работа с ярославским скотом направлена на дальнейшее повышение молочной продуктивности и особенно на улучшение телосложения и развития мясных качеств. В породе имеются выдающиеся линии быков, высокопродуктивные и жирномолочные семейства коров.

К ведущим племенным хозяйствам по ярославской породе относятся племзавод колхоза «Горшиха», племзаводы «Тутаево», «Красный Октябрь», «Новоселье» Ярославской области и др. Животные ярославской породы разводятся главным образом в Ярославской, Ивановской, Владимирской и других областях в северных и центральных районах страны.

Красная степная порода. Эта порода молочного направления по численности поголовья занимает в нашей стране второе место после симментальского скота.

Порода сформировалась на Украине на базе помесного поголовья. Вначале местный серый украинский скот скрещивался с красным остфрисландским скотом немецких колонистов для повышения приспособляемости импортных животных к условиям степной части Украины. В результате к середине прошлого столетия в мелитопольских колониях по р. Мюлочной образовалась довольно большая группа красного помесного скота, получившая первоначально название красного немецкого, или колонистского, скота, который длительное время разводился «в себе».

Во второй половине XIX в. для повышения продуктивности и улучшения телосложения красного скота в разных районах его разведения применялось скрещивание с быками ангельнской (англерской), вильстермашской, а затем голландской и некоторых других пород. В большинстве случаев скрещивание носило бессистемный характер, однако несмотря на это оно сыграло определенную роль в формировании исходного поголовья создаваемой породы. Решающее влияние на развитие племенных и продуктивных качеств красной степной породы оказали длительный и целенаправленный отбор и подбор животных по молочной продуктивности при улучшении условий кормления и содержания.

Красный степной скот стал быстро распространяться по всей территории южной части Украины. В конце второй половины прошлого века он был завезен переселенцами в Крым, на Северный Кавказ и на Кубань. Значительно позднее красный степной скот был завезен в Западную Сибирь, а затем и в республики Средней Азии и Закавказья. В новых районах животные красной степной породы разводились «в себе», а также скрещивались с местным скотом, в результате чего возникло несколько зональных типов этой породы.

Плановая племенная работа и формирование современного типа скота этой породы начались только после Великой Октябрьской социалистической революции. В 1923 г. была создана Государственная племенная книга красного степного скота. Для повышения молочной продуктивности и мясных качеств этой породы в ряде хозяйств в начале 50-х годов применялось вводное скрещивание с. животными бурой латвийской, красной датской и шортгорнской пород.

В результате целенаправленной работы по совершенствованию племенных и продуктивных качеств сложился современный тип красного степного скота, который характеризуется крепкой конституцией, высокой молочной продуктивностью, довольно большой массой, легким костяком, сухой, плотной мускулатурой (см. вклейку).

Масть, животных красная, различных оттенков (от светло- красной до темно-вишневой). У некоторых коров встречаются белые пятна, главным образом на нижней части туловища. Коровы обладают хорошо выраженными молочными признаками. В среднем масса коров составляет 480—520 кг, быков-произво- днтелей — 800—850 кг, рекордная масса коров — 830 кг, быков- производителей — 1280 кг.

Телята рождаются с живой массой 25—34 кг. При полноценном кормлении они хорошо растут и развиваются. В 18-месячном возрасте живая масса телок достигает 380—400 кг. Мясные качества развиты удовлетворительно. При интенсивном выращивании и откорме суточные приросты бычков составляют 850—950 г, убойный выход — 54—55 %, а у взрослых откормленных кастратов — 60 %.

Средний удой коров красной степной породы находится в пределах 3 00 3800 кг. В передовых хозяйствах получают 4000— 4500 кг молока. Рекордистка породы корова Морошка за 300 диен третьей лактации дала 12 426 кг молока. Высший суточный удой —61,5 кг молока — принадлежит корове Мрии из племхоза «Аккермень» Запорожской области. Жирность молока у коров красной степной породы сравнительно невысокая — 3,6— 3,7 % и подвержена большим колебаниям (от 3 до 5 %); содержание белка 3,2—3,58 %; индекс вымени 42—44 %.

Большинство линий происходит от быков-производителей Премьера 357-Н, Бенца-Удалого 463-Н, Молодца 137-Н, Аргуса 31-11, Барса 173-И и др. Повышенной жирномолочностью обладают животные, происходящие от быков-производителей Милорда ХСН-9, Рыбака 3АН-39, Карпака ЗАН-21 и др.

Работа по совершенствованию породы ведется во многих племенных хозяйствах и на племенных фермах колхозов и совхозов. Большинство племзаводов красного степного скота сосредоточено на Украине. Из них следует отметить племзаводы «Большевик», «Диктатура», «Каменский», им. Кирова, «Любомнровка» и др. Племенная работа с породой направлена на повышение молочной продуктивности, жирномолочности, мясных качеств и пригодности к использованию в условиях промышленной технологии. Она ведется как методом чистопородного разведения, так и путем скрещивания с производителями англерской и красной датской пород. В создаваемой новой красной пЬроде молочного скота формируется несколько типов с целевым стандартом продуктивности 5300 кг молока жирностью 3,9 %.

Планом породного районирования предусматривается разведение красного степного скота на юге европейской части страны, в автономных республиках Кавказа, в Сибири и в Средней Азии. Его также разводят в Польше, Болгарии и Румынии.

А й р ui и р с к а я п о р о д а. Порода создана в юго-западной части Шотландии в конце XVIII в. путем систематического улучшения местного скота при неоднократном прилитии крови тисватерского, голландского, фламандского и альдернейского скота, разводимого на островах в проливе Ла-Манш.

Айрширский скот принадлежит к некрупным молочным породам, отличается высокой продуктивностью и жирномолочностью. Он обладает большой выносливостью и хорошей приспособляемостью в условиях северной зоны Европы и Америки. В странах с жарким климатом он плохо акклиматизируется.

В настоящее время этот скот экспортируется более чем в 30 стран мира. Он использовался для создания финской айрширской породы, которая отличается высокой молочной продуктивностью и содержанием жира в молоке. В США созданы высокопродуктивные комолые айрширы.

В нашей стране до Великой Октябрьской социалистической революции айрширский скот был довольно широко распростра-

иен. В дальнейшем наиболее крупные партии айрширов (14 304 головы) были завезены из Финляндии в период с 1958 по 1980 гг. Животные использовались как для чистопородного разведения, так и для межпородного скрещивания. Основная масса чистопородных айрширов сосредоточена в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Московской областях и Карельской АССР. 1> настоящее время этот скот разводят в 30 областях, 4 автономных: и 5 союзных республиках нашей страны. Создан 31 репродуктор чистопородного айрширского скота. На начало 1985 г. в стране имелось 533 тыс. голов айрширского скота.

У (л я айрширского скота характерна красно-пестрая масть. Истрслаются также красные и белые животные. Коровы айршир- | коп породы имеют хорошо выраженный молочный тип. У них легкий костяк, хорошо развитая средняя часть туловища, объеми-

юе вымя ваннообразной формы, равномерно развитое, достаточно плотно прилегающее к брюху; соски средней длины, цилиндриче-

кие, далеко отстоящие друг от друга (рис. 9)..

Рис.

9. Корова айрширской

породы

I

i

В 1986 г. по 67 чистопородным айрширским стадам с поголовьем 6,5 тыс. коров средний удой составил 4280 кг молока жирностью 4,17 %. В 12 лучших стадах породы в 1986 г. средний удой на корову достиг 5260 кг молока жирностью 4,20 %. На конном заводе № 1 Московской области, где дойное стадо насчитывает 900 коров, получен средний удой на корову 6010 кг молока жирностью 4,16 %, или 250 кг молочного жира. На племенном заводе «Новоладожский» Ленинградской области средний удой на корову достиг 5018 кг молока жирностью 4,23 %.

Лучшие коровы айрширской породы дают за лактацию свыше 9 тыс. кг молока жирностью 4,10—4,42 %, или 377—411 кг молочного жира.

Рекордисткой Финляндии по жирности молока является корова Алиске 50-1549 ОЗААА, давшая за контрольный год 9763 кг молока жирностью 6,3 %, или 611 кг молочного жира. Чемпионкой по удою считается корова Яаана 50:2391 54ААА, от которой за контрольный год надоили 12 057 кг молока жирностью 3,9 %. Пожизненные удои коров в Финляндии и США достигают 100— 117 тыс. кг.

Айрширский скот обладает удовлетворительными мясными качествами. Средний суточный прирост бычков при нагуле и откорме находится в пределах 700—850 г. При интенсивном откорме к 14-месячному возрасту они достигают 400 кг. Средний убойный выход 50—55 %, у хорошо откормленных животных — 60%.

Наиболее ценные стада айрширской породы находятся на племенном заводе «Новоладожский» Ленинградской области, в племенном совхозе «Сортовальский» Карельской АССР, на Московском конном заводе № 1 и племенных заводах Московской области — им. Владимира Ильича и «Смена».

Основная задача племенной работы с айрширским скотом заключается в поддержании высокого уровня молочной продуктивности и жирномолочности в условиях интенсификации. Одновременно в северо-западной зоне РСФСР ведется работа по созданию новой отечественной породы молочного скота айрширского типа (Дмитриев Н. Г. и др.). Разведение айрширской породы предусмотрено в Ленинградской, Новгородской, Вологодской и Московской областях, а также в Карелии, Коми АССР и Мордовии. С 1973 г. айрширский скот стали разводить в Полтавской, Харьковской, Львовской, Черниговской, Винницкой, Ивано- Франковской и других областях УССР.

Породы двойной (комбинированной) продуктивности. В СССР подавляющее число пород крупного рогатого скота комбинированной продуктивности (45 %) имеет молочно-мясное направление.

Молочно-мясной скот обладает довольно большой живой массой и высокой молочной продуктивностью. В среднем масса полновозрастных коров находится в пределах 550—600 кг, быков — 900—1000 кг. Средний удой коров колеблется от 3000 до 4000 кг при жирности молока 3,8 %, удой рекордисток достигает 20 000 кг.

Молодняк обладает высокой энергией роста и хорошо откармливается, средний убойный выход у взрослого скота 45—50 %. По телосложению животные молочно-мясного направления занимают промежуточное положение между молочным и мясным енотом. У них крепкие, хорошо развитые костяк и мускулатура; длинное округлое туловище; хорошо развитые конечности. Вымя у норов большое, железистое. Кожа у животных толстая, мягкая и подвижная. Отмечаются довольно существенные различия по продуктивности и экстерьеру у пород комбинированной продуктивности.

Симментальская порода. Родиной симментальского скота является долина р. Симме в Бернском кантоне Швейцарии. Происхождение симментальского скота точно не установлено. Однако большинство исследователей считает, что порода имдана за счет улучшения «в себе» аборигенного скота, завезенного в Швейцарию бургундами из Скандинавии в V в.

В настоящее время наибольшим спросом пользуются не очень крупные, широкотелые животные компактного сложения, палево- пссгрой масти, с хорошо развитой мускулатурой, достаточно высокой молочной продуктивностью и средней скороспелостью.

В нашу страну симментальский скот стали завозить в начале XIX в.; распространяли его в центральных, отчасти в южных районах страны (север Украины). После Великой Октябрьской социалистической революции были приняты меры по увеличению потловья симментальского скота и расширению зоны его разведший. Уже в 1925 г. была учреждена Госплемкнига симментальского скота. В настоящее время племенную работу с симментальским скотом проводят 211 племзаводов и племсовхозов, большое количество племенных ферм совхозов и колхозов, а также многие шмяйства опытных и учебных заведений.

Благодаря своей универсальной продуктивности, а также хорошей способности к акклиматизации симментальский скот и его номсен получили широкое распространение в самых различных нрнродно-экономических зонах нашей страны и по численности нотловья в настоящее время занимают первое место (около 30 % иегю племенного скота).

Вследствие того, что формирование симментальского скота происходило в разнообразных природных и экономических усло- нннх при использовании для скрещивания различных отродий мп того скота, в неодинаковых условиях кормления и содержания животных,-при разном направлении отбора и подбора, обра- юналось несколько типов симментальского скота (чистопородного и помесного). В настоящее время в СССР созданы степной, украин- ипш, приволжский и—'сибирский типы симментальского скота, /I I а к ate спмментализированный скот Дальнего Востока и Севера.

< ■ г е п пой тип получен в результате скрещивания средне- руп'кого скота с симменталами и длительной племенной работы с помесями желательного типа в Центрально-Черноземном районе страны.

Украинский тип создан б районах интенсивного свеклосеяния в северной части Украины путем скрещивания серого скота с симменталами.

Приволжский тип выведен в зоне Среднего Поволжья в условиях полузасушливого земледелия в результате скрещивания среднерусского, калмыцкого и казахского скота с симменталами и целенаправленного разведения помесей желательного типа.

Приуральский тип создан и разводится в Оренбургской, Челябинской областях и в Башкирии, Получен он в результате скрещивания сибирского и казахского скота в условиях зернового хозяйства и вблизи крупных индустриальных центров.

Сибирский тип, разводимый в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях и в Бурятии, получен путем скрещивания сибирского и бурятского скота с симменталами и разведения помесей первых4 2—3 поколений «в себе».

Симментализированный скот Дальнего Востока и Севера разводится в хозяйствах Хабаровского и Приморского краев, в Амурской и Читинской областях и в Якутии. Он создан в условиях сурового, резко континентального климата путем скрещивания местного забайкальского и якутского скота с производителями симментальской породы и разведения помесей первых поколений «в себе».

В последнее время сформировалась довольно большая группа симментализированного скота в Казахстане, а также в 3 а - кавказье за счет скрещивания местного скота с симменталами.

Наибольшее распространение имеют симменталы молочно- мясного типа, созданные в Центрально-Черноземном районе.

Типичные симменталы — довольно крупные животные крепкой конституции и хорошего телосложения палево-пестрой масти (см. вклейку). Встречаются животные палевой, красно-пестрой и даже красной масти с белой головой.

Масса взрослых коров в среднем составляет 550—650 кг, быков-производителей — 850—1000 кг. Наиболее крупные коровы достигают 870 кг, быки — более 1200 кг. Телята рождаются с живой массой 35—45 кг; к 18-месячному возрасту племенные телки имеют массу 400—450 кг, бычки 500—600 кг.

Молочная продуктивность симментальских коров в разных зонах неодинакова. Наиболее высокой продуктивностью обладает симментальский скот на Украине и в Центрально-Черноземном районе, наименьшей — на Дальнем Востоке Средний удой коров, записанных в ГПК, составляет 3500—4000 кг при жирномолочности 3,7—3,9 %, содержании белка 3,3—3,6 %. В ряде племенных хозяйств средний удой коров находится на уровне 4600—

3500 кг. Рекордистка корова Рябушка 1413 за четвертую лактацию дала 14 584 кг молока при жирности 3,82 %. Рекордисткой по жирномолочности является корова Воротка из племзавода

Тростянец» Черниговской области, от которой за четвертую лактацию получено 6508 кг молока жирностью 6,04 %. Индекс Вымени у таких коров 42—45 %, пожизненные удои — 85— % тыс. кг.

Симментальский скот хорошо откармливается и дает мясо высокого качества. При нагуле и откорме суточные приросты у бычков достигают 800—1100 г. Затраты корма на 1 кг прироста при выращивании бычков на мясо до 18-месячного возраста колеблются от 7,1 до 8,5 корм. ед. Убойный выход у молодняка 56—58 %, у хорошо откормленных взрослых животных он достигает 65 %.

И настоящее время в породе насчитывается более 60 генеало- гНческих и заводских линий. Широкое распространение получили ж.Iнотные, принадлежащие к высокопродуктивным и жирномолочным родственным группам и линиям быков Мергеля ЧС-266, I .рда КС-62, Циппера К.С-8, Фасадиика ЦС-9, Тореодора 3032, Рафаэля 3C-0635, Левона КС-102, Беляка КСМ-127. Флориапа ЦС-199, Важного ЗРС-2, Сидониса, Фастуиа и др. В породе насчитывается более 500 высокопродуктивных маточных семейств.

Наиболее высокопродуктивные племенные стада симменталь- | кого скота сосредоточены на племзаводах «Еланский» Воронеж- > мой области, «Тростянец» и колхозе «10 лет Октября» Чернигов- f цой области, «Терезино» Киевской области и др.

11о плану породного районирования симментальская порода утверждена для чистопородного разведения и улучшения местного |-кота в 84 областях, республиках и краях страны, в основном и 1 \ч зонах, где сформировались современные типы симменталь-

ч,иго скота.

Особое значение придается созданию новой красно-пестрой молочной породы, максимально приспособленной к промышленной технологии производства молока. С этой целью на маточном поголовье симментальской породы используются быки-произво- иислп грех молочных пород — красно-пестрой голштииской, Копбсльярдской и айрширской. Программой создания новой породи; предусматривается выведение нескольких внутрипородных Lи.щи!, с продуктивностью 5300 кг молока жирностью 3,6— !..Ч V

Для ряда зон страны на основе симментальского скота вы- 1С1дчтся две новые мясные породы. Лучшую мясную продуктивно' и, имеют животные с 5/в крови породы шароле, 1/8 кнанской, '/, I нмментальской и 1/8 серой украинской.

Симмсптализированный скот, сформировавшийся в Смоленской И Калппинской "областях путем поглотительного скрещивания

129

животные мало отличаются от симменталов молочно-мясного направления, но имеют более выраженный молочный тип.

Ш в и ц к а я порода. Это одна из древнейших современных пород крупного рогатого скота аборигенного происхождения. Создана в середине XIX в. путем длительного улучшения «в себе» короткорогого скота, завезенного в Швейцарию. Порода выводилась в кантоне Швиц, расположенном в северо-восточной, наиболее высокогорной части страны с прекрасными альпийскими лугами, пастбищами и плодородными долинами. По месту образования порода получила и свое название. Созданию породы способствовали как естественно-исторические, так и специфические экономические условия страны.

В начале формирования породы швицкий скот был универсального типа, и только позднее сформировался современный молочно-мясной тип.

Швицкий скот обладает высокой молочностью и очень хорошей биологической пластичностью, вследствие чего он хорошо акклиматизируется в самых разнообразных условиях земного шара, поэтому широко распространился во всех странах мира, за исключением Австралии. В Швейцарии на долю швицкого скота приходится 46,6 % поголовья.

В нашу страну швицкий, а также альгаузскин скот, который является одним из отродий швицкой породы, разводимой на юге Германии, стал завозиться в прошлом веке. В то время лучшие стада этой породы были размещены на территории современной Смоленской области, на фермах Московской сельскохозяйственной академии и МайновСкой сельскохозяйственной школы на Украине. Отсюда швицкий скот распространялся и в некоторые другие районы страны.

В настоящее время швицы и их помеси разводятся во многих республиках нашей страны Основная масса сосредоточена в Смоленской, Тульской, Харьковской областях, в Марийской АССР и в Закавказских республиках. Швицкий скот широко используется для улучшения местного скота в Кабардино-Балкарии. Дагестане, Азербайджане, Грузии, Белоруссии. Киргизии и Таджикистане. Швицкий скот был использовав при создании костромской, лебединской, алагауской, бурой карпатской и кавказской бурой пород. В начале 1985 г. в стране насчитывалось 2460 тыс. голов швицкого скота.

Швицы имеют серо-бурую масть от серебристо-серых и светло- бурых до темно-бурых оттенков. Наиболее типичной считается мышиная масть со светлой полосой вдоль хребта. С возрастом окраска животных становится светлее.

Основная масса швицкого скота в нашей стране молочно- мясного типа. Встречаются изредка животные молочного и мясомолочного типов. Швицы молочно-мясного типа имеют крепкую конституцию и пропорциональное телосложение. Они отличаются удовлетворительной омускуленностью и довольно высокой молочной продуктивностью.

В среднем коровы имеют живую массу 500—550 кг, быки- производители — 800—950 кг. У крупных коров живая масса достигает 800 кг, у быков-производителей — 1100 кг. Масса телят при рождении составляет 35—38 кг, к 18-месячному возрасту племенной молодняк достигает 350—400 кг. При интенсивном выращивании бычков средний суточный прирост находится в пределах 900—1100 г, к 18-месячному возрасту бычки-кастраты имеют массу 450—500 кг. Убойный выход колеблется в пределах 55— 60 % в зависимости от возраста и упитанности животных.

По данным ГПК, удои коров колеблются от 3100 до 4200 кг при жирности молока 3,7—3,9 % и содержании белка 3,2—3,6 %. Удои рекордисток в нашей стране превышают 10 000 кг молока. Мировая рекордистка этой породы корова Агата (ФРГ) дала за лучшую лактацию 17 118 кг молока. Максимальный пожизненный удой швицких коров составляет 124 404 кг молока жирностью 4,2 %, или 5488 кг молочного жира.

Племенную работу по совершенствованию швицкого скота и нашей стране проводят 9 племенных заводов и 13 племенных совхозов. Наиболее ценное поголовье этого скота находится на племенных заводах «Токарево», им. Коминтерна Смоленской области, «Пахомово» и «Санталово» Тульской области. В 1980 г. от 708 коров племзавода «Санталово» в среднем надоили по 4332 кг молока жирностью 3,82 %, в том числе от 161 коровы более 5000 кг молока. В селекционных группах племенных заводов Смоленской области от 55 коров получено в среднем по 7791 кг молока жирностью 3,76, от 14 коров — по 8000 кг молока.

В США создан молочный тип комолых швицев, которые в последнее время завозились и в нашу страну.

На племенном заводе «Караваево» Костромской области полукровные коровы от швицких быков американской селекции превосходят по удою сверстниц костромской породы на 1 — '..! тыс. кг молока.

В Нечерноземной зоне РСФСР на базе швицкого скота создастся новая молочная бурая порода крупного рогатого скота С использованием производителей джерсейской и бурой швицкой пород американской селекции. Предусматривается создать внутри- иородные типы ,скота с высокой молочной продуктивностью: 111 100—5500 кг молока жирностью 4,2 %, индексом вымени 44— 15 %, интенсивностью молокоотдачи 2,0 кг/мин.

Основная задача племенной работы со швицким скотом заключается в дальнейшем повышении продуктивности и получении животных молочного типа, пригодных для машинного доения и рлтнедения в крупных специализированных хозяйствах промышленного типа.

Костромская порода. Это новая отечественная порода утверждена бывш. МСХ СССР в 1944 г. Создана она в совхозе «Караваево» и на колхозных фермах Костромского госплем- рассадника на базе помесного поголовья, полученного в результате длительного улучшения местного скота бурым альпийским — сначала альгаузским, а затем швицким отродьем. Улучшение местного беспородного скота в бывш. Костромской губернии началось во второй половине прошлого века.

По племенным и продуктивным качествам костромская порода занимает одно из первых мест среди высокопродуктивных пород страны и значительно превосходит альгаузскую и швицкую, которые участвовали в ее образовании.

Современный скот костромской породы как по внешнему виду, так и по уровню продуктивности имеет много сходства со шви- цами, за исключением стада совхоза «Караваево», в котором животные характеризуются большей массивностью и широкоте- лостью, имеют короткие конечности, светло-серую окраску с желтовато-палевым оттенком на средней части туловища.