- •Глава I

- •1. Эффективность трансформации растительных белков в белки животноводческой продукции

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •5. Цикличность основных операций по движению поголовья на комплексе с поголовьем 2000 коров

- •7. Размер боксов, см

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •8. Примерный план роста бычков (некастрированных) различных пород в зависимости от интенсивности их выращивания

- •9. Основные технико-экономические показатели комплексов по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочного и комбинированного направления продуктивности

- •10. Характеристика откормочных площадок

- •Глава III свиноводство

- •12. Рйтпрокные транслокации в породах свиней и их влияние на плодовитость

- •14. Продолжительность цикла выращивания и откорма молодняка при разной интенсивности роста, сут *

- •Глава IV овцеводство

- •15. Химический состав баранины в зависимости or упитанности, %

- •Глава V

- •16. Химический состав яиц разных видов птицы, %

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •18. Содержание минеральных веществ и витаминов в съедобной части мяса,

- •19. Минимальные требования к качеству инкубационных яиц сельскохозяйственной птицы

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •20. Режим инкубирования яиц в инкубаторах «Универсал»

- •22, Температурный режим помещений для цыплят разного возраста, °с

- •23. Основные технологические параметры выращивания бройлеров

- •24. Температурно-влажностный режим для бройлеров

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •Глава VI коневодство

- •26. Величина дневной работы, выполняемой лошадью при нормальной силе тяги, кДж (по Карлсену г. Г.)

- •27. Численность породных лошадей в государственных хозяйствах, голов (на 1 января 1985 г.)

- •29. Показатели комплексной оценки уровня тренированности скаковых лошадей (по а. А. Ласкову и др., 1982)

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

15. Химический состав баранины в зависимости or упитанности, %

Упитанность |

Вода |

Белок |

Жир |

Энергетическая ценность 1 кг мяса, кДж |

Нижесредняя |

70,0 |

21,0 |

8,7 |

7 008,7 |

Средняя |

68,3 |

20,0 |

10,7 |

7 599,0 |

Вышеср едняя |

58,5 |

17,7 |

23,0 |

11 995,2 |

достигает 65—70 %, у тонкорунных — 35—45 %, а у остальных пород — 45—50 % .

В зависимости от энергетической питательности и содержания костей мясо делят на два сорта. Мясо спинно-лопаточной, задней части и грудинки относится к первому сорту; зарез, предплечье и голяшка — ко второму сорту (около 8 %).

Молочная продуктивность. Овечье молоко содержит 6—8 % жира, 5—6 % белка, около 4,5 % сахара и примерно 0,8 % минеральных веществ. По сравнению с молоком крупного рогатого скота в нем содержится почти в 2 раза больше жира и белка. Молочная продуктивность овец, а также состав молока зависят прежде всего от породы, кормления, содержания животных и периода лактации. Молоко необходимо для выращивания крепкого и хорошо развитого молодняка. Кроме того, в ряде случаев овечье молоко используют для производства различных сыров (брынза, рокфор, пикарино и др.), а также молочно-кислых продуктов (айран, творог, моцони и т. д.).

Лактация овцематок продолжается около 4 мес. За это время овцематки каракульской породы дают 60—80 кг, тонкорунные — 100—250 кг, цигайские — 120—250 кг и кавказские грубошерстные — от 100 до 200 кг молока.

В нашей стране доение овец наиболее широко практикуется на Кавказе, в Казахстане, в республиках Средней Азии, в Молдавии и в тех местах, где еще недостаточно развито молочное скотоводство. Для производства товарного молодняка чаще всего используют овцематок каракульской, цигайской, а также балбас- ской, тушинской и других пород. Овцематок смушково-молочных пород (каракульской, сокольской, чушки) обычно доят после убоя ягнят в течение 3—4 мес и за это время получают 60—70 кг молока. Овцематок других пород в основном используют для производства товарного молока после отъема ягнят в 2-месячном возрасте. В некоторых хозяйствах доение овцематок совмещают с подсосом ягнят. В этом случае ягнятам рекомендуется давать дополнительную подкормку из концентрированных кормов. В зависимости от способа использования этих овцематок доят их в течение 2—3 мес и получают до 100 кг молока и более.

Существуют разные варианты ручного доения овец, однако все они связаны с большими затратами труда и крайне малопроизводительны. К тому же они не обеспечивают получение молока, отвечающего санитарным требованиям. Поэтому на современных специализированных предприятиях необходимо внедрение машинного способа доения.

Механическое доение овец широко распространено в Болгарии, ГДР, Чехословакии, Румынии, Франции, Италии, Бельгии. Для доения овец используют доильные установки ДЗО-16, ДЗО-8, ДКО-8, М-695, «Гасколь» и «Альфа-Лаваль».

При использовании доильной установки ДКО-8 в стационарных условиях ее целесообразно размещать в специальном гюмеще- нии с приямком для уменьшения угла наклона входного и выходного трапов для животных. Технологический процесс доения такой же, как и на пастбище. Скорость доения 0,235 л/мин, пропускная способность овец 235 голов в 1 ч, затраты труда на 100 овец 2,69 чел.-ч. На одну установку требуются 2 дояра и 1 загонщик.

Контрольные вопросы

Какие виды продукции получают от овец?

Какие типы шерстяных волокон вы знаете?

Как классифицируется овечья шерсть?

Как определяется масса шерсти и выход чистого волокна?

Какие факторы влияют на качество шерсти?

Что такое, овчина? Перечислите виды овчин.

Какие факторы влияют на качество овчин?

Расскажите о методах оценки овчин.

Что такое смушка? Какие существуют методы оценки смушек?

10. Как определяют убойную массу и убойный выход у овец мясного направления продуктивности?

ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОРОДЫ ОВЕЦ

Для лучшего использования природных и экономических условий и особенностей районов разведения овец в целях производства продукции овцеводства при наименьших затратах труда и средств, а также рационального использования породных ресурсов в стране разработан план породного районирования:

Зона тонкорунного овцеводства —степные районы Северного Кавказа (Ставропольский край, Ростовская область), Калмыцкая АССР, Дагестанская АССР, области Нижнего Поволжья, Западная и Восточная Сибирь, восточные области Украинской ССР, Казахская ССР (степные, сухостепные, горные и предгорные, пустынные и полупустынные районы юга), Азербайджанская ССР и Киргизская ССР.

Зона тонкорунного и полутонкорунпого овцеводства — области Среднего Поволжья, Башкирская АССР и Татарская АССР, ряд центральных областей РСФСР и отдельные районы Западной Сибири, западные и отдельные южные области Украины, Белоруссии, западные области Казахстана.

Зона преимущественно полутонкорунного мясо шерстного овцеводства — центральные, северо-западные и северо-восточные области РСФСР, горные и предгорные районы Северного Кавказа, Литовская ССР, Латвийская ССР, Армянская ССР, Эстонская ССР.

Зона преимущественного шубного овцеводства — отдельные области Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского и Уральского районов РСФСР.

Зона смушкового (каракульского) и мясосального (курдючного) овцеводства — Узбекская ССР, Туркменская ССР, Таджикская ССР, отдельные области Казахской ССР, отдельные районы Украинской ССР, Киргизской ССР и Молдавской ССР.

б. Зона мясошерстно-молочного овцеводства — отдельные районы автономных республик Северного Кавказа, Азербайджанской ССР.

По данным Всесоюзного научно-производственного объединения по племенному делу в животноводстве Госагропрома СССР, и нашей стране в плановом порядке разводят 70 пород и 9 породных групп овец, в том числе: 23 — тонкорунные породы и 2 породные группы; 23 — полутонкорунные и 4 породные группы; 20 — I рубошерстных; 4 — полугрубошерстные породы и 3 породные группы. Тонкорунные породы составляют 61,2 % всего поголовья породных овец в стране, грубошерстные-и. полугрубошерстные — 28,0 % и полутонкорунные — 10,8 %. За последние 5 лет несколько сократилось поголовье тонкорунных овец и увеличилось — грубошерстных и полугрубошерстных.

Тонкорунные породы. Тонкорунные овцы отличаются большой генетической пластичностью и способны приспосабливаться к разнообразным климатическим, хозяйственным условиям и экономическим требованиям. Это позволяет разводить их не только в южных районах, но и в зоне умеренного и даже холодного климата. Овец тонкорунных пород разводят как в крайне скудных условиях полупустынь, так и в районах интенсивного земледелия при обычной технологии и на крупных комплексах. Изменение условий кормления и содержания в сильной степени отражается на продуктивности животных. Так, при недостаточном кормлении от овцы можно получить 1,5—2 кг мытой шерсти, а при высоком уровне селекции в хороших условиях кормления и содержания — Л -4 кг и больше.

В нашей стране в тонкорунном овцеводстве по численности Животных преобладают породы шерстно-мясного направления продуктивности (66,1 %), на втором месте — породы мясошерст- пого направления (20,6 %), на третьем — шерстного направления (13,3 %).

К тонкорунным шерстно-мясным овцам относятся асканийская, кавказская, алтайская, советский меринос шерстно-мясного типа, южпоказахский и североказахский меринос, а также новые породы: киргизская (см. вклейку), забайкальская, красноярская, южноуральская, при создании которых были использованы бараны прекос.

Тонкорунными мясошерстными породами являются прекос, казахская тонкорунная (см. вклейку), казахский архаромеринос, вятская, дагестанская горная и грузинская тонкорунная жирнохвостая.

Советский меринос. Это самая многочисленная и наиболее распространенная порода тонкорунных овец, среди которых она составляет около 14 %.

Советский меринос создан на базе мазаевской, новокавказ- ской и других мериносовых пород, разводившихся в дореволюционной России на Северном Кавказе и Украине. Первоначально

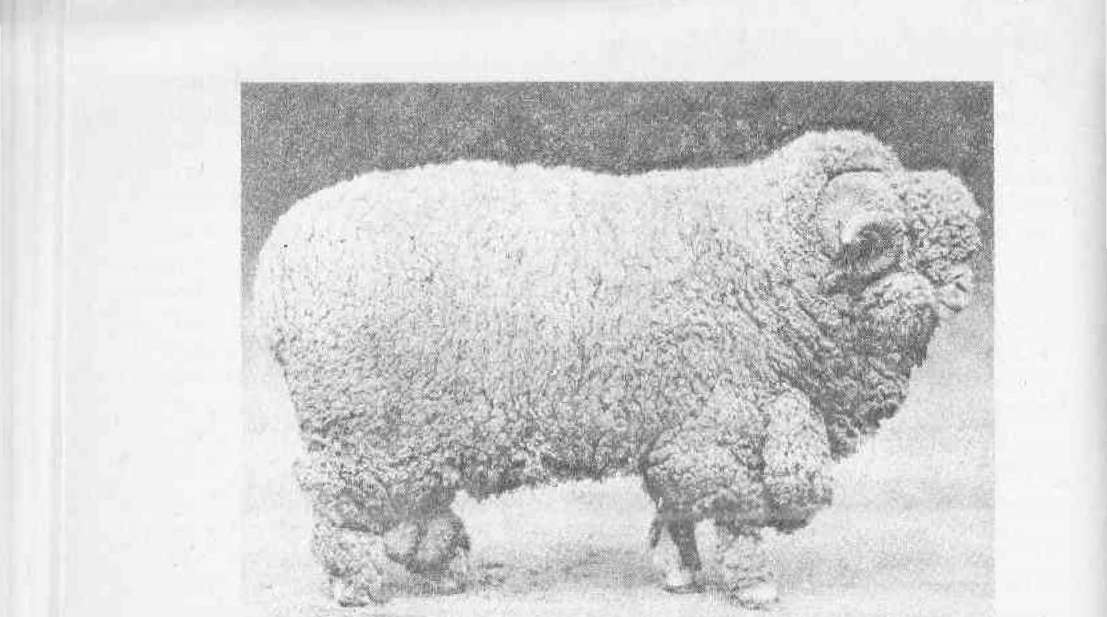

Рис.

26. Овцематка породы советский меринос

маток этих пород скрещивали с импортными баранами тонкорунных пород (преимущественно типа рамбулье) при одновременном улучшении условий кормления и содержания. Кроме того, проводились отбор и подбор более продуктивных баранов и маток из неулучшенных мериносов. В результате были получены крепкие и крупные овцы с улучшенной шерстной продуктивностью. В дальнейшем совершенствование советских мериносов в разных зонах страны осуществлялось путем вводного, а также воспроизводительного скрещивания с баранами высокопродуктивных новых отечественных тонкорунных пород: асканийской, кавказской, ставропольской и грозненской с последующим разведением высокопродуктивных помесей «в себе». Поэтому советские мериносы в зависимости от происхождения, направления племенной работы, природных и экономических условий зоны разведения несколько различаются между собой но конституции, экстерьеру и продуктивным качествам. Среди них выделяют два основных типа: шерстный и шерстно-мясной.

Современные овцы породы советский меринос имеют крепкую конституцию, прочный костяк, длинное, пропорциональное туловище; у баранов хорошо развиты рога, матки комолые. У баранов на шее имеется 2—3 складки, у маток — чаще одна; грудь широкая и глубокая; спина и крестец относительно длинные и широкие; ноги правильно поставленные, с крепкими копытами (рис. 26).

Овцы шерстного и шерстно-мясного типа в основном различаются по размеру и выраженности мясных качеств. Наблюдается некоторое различие и по другим показателям, в частности по приспособленности к условиям разведения.

Советских мериносов шерстного типа разводят преимущественно в Калмыкии, Астраханской области, в южных районах Волгоградской области, а также в засушливых районах Ростовской области и Ставропольского края. По величине они уступают животным шерстно-мясного типа, но имеют большой запас кожи. Овцы менее скороспелы, но выносливы и хорошо приспособлены к пастбищному содержанию в сухих степных районах.

Живая масса баранов этого типа составляет 75—80 кг, маток — 40—45 кг. Шерстные качества развиты хорошо, руно штапельного строения. Извитость шерсти равномерная, ясно выраженная; уравненность по тонине и длине волокон хорошая. Об- рослость брюха удовлетворительная и хорошая.

Тонина шерсти у овец шерстного типа 70-го качества при хорошей уравненности по тонине. Длина шерсти у баранов 8—9 см, у маток — не короче 7,5 см. Жиропот достаточно стойкий, белый и кремовый. Выход мытой шерсти 38—42 %. Плодовитость на 100 маток составляет 120—130 ягнят и более. Масса ягнят при рождении 3—4 кг. Убойный выход от 43 до 50 %. Лучшие стада советских мериносов этого типа находятся в колхозах имени В. И. Ленина, «Заветы Ильича», имени XVII партконференции в Ростовской области, в колхозе «Страна Советов» у Калмыцкой АССР. В этих хозяйствах средняя масса баранов-производителей 100—110 кг, маток — 50—55 кг; настриг шерсти у баранов 15— 16 кг, у маток — 6,5—7,5 кг.

Лучшие племенные стада советских мериносов шерстно-мясного типа находятся в племенных заводах и совхозах «Гашун- ский» Ростовской области, «Айгурский» Ставропольского края, «Марьяновский» Омской области, «Бескарагайский» Павлодарской области, «Сулукольский» Кустанайской области. В этих хозяйствах средняя масса баранов-производителей колеблется в пределах 100—120 кг, маток — 55—60 кг; настриг шерсти у баранов 12—18 кг, у маток — 6,5 — 7 кг; средняя длина шерсти 9,1 см; на 100 маток получают до 150 ягнят.

Племенная работа с советскими мериносами ведется в направлении повышения настригов шерсти и улучшения ее качества, густоты, устранения некоторых экстерьерных недостатков (узкое туловище, бедность мускулатуры) и улучшения мясности.

Ставропольская порода. Выведена под руководством зоотехников-бонитеров С. Ф. Пастухова и В. В. Снегового в период с 1923 по 1950 г. в совхозе № 11 «Советское руно» Ипатов- ского района Ставропольского края. Исходным материалом послужили новокавказские мериносы, которым была «прилита кровь» американских и австралийских рамбулье.

В совхозе «Советское руно» помесей, полученных от скрещивания местных мериносов с баранами американский рамбулье, разводили «в себе». В связи с тем, что помесные овцы имели короткую шерсть, их скрещивали с австралийскими мериносами, в результате чего шерстные качества помесей значительно улуч-

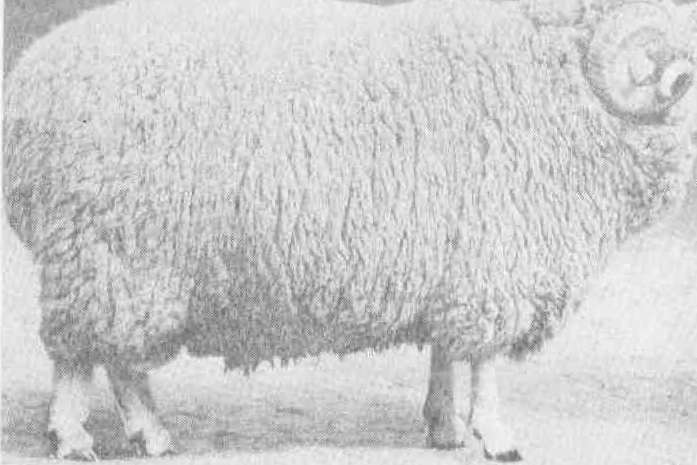

Рис.

27. Баран ставропольской породы

шились и овцы постепенно были преобразованы в животных шерстного направления, которых разводили в дальнейшем с использованием направленного отбора и подбора в условиях хорошего ухода, кормления и содержания. Полученная высокопродуктивная порода шерстного направления обладает крепкой конституцией и хорошими формами телосложения (рис. 27). Она была утверждена в 1950 г.

Баранов ставропольской породы широко использовали и используют для улучшения тонкорунных пород, а также местных грубошерстных и помесных овец не только в нашей стране, но и за рубежом. В среднем масса баранов составляет 110—115 кг, маток — 50—60 кг; максимальная масса баранов 145—155 кг, маток — 115 кг; средняя плодовитость 120—130 ягнят, а в лучших хозяйствах 140—148 ягнят на 100 маток; масса ягнят при рождении 3 кг. Средний настриг шерсти по стаду племзавода «Советское руно» составляет около 6—7,8 кг, или 2.8—3 кг в пересчете на мытую шерсть. Ог лучших баранов получают по 20 кг шерсти, при выходе чистой шерсти 41—42 %; рекордный настриг — 37,1 кг шерсти — получен от барана № КН-72.

Анализ продуктивности овец за последние 10 лет показал, что ставропольская порода является лучшей по настригу и качеству шерсти из разводимых в крае тонкорунных пород. По шерстной продуктивности она превосходит кавказскую на 22,2 %, грозненскую— на 19,1 % и советский меринос — на 10,9 %. В связи с этим намечено значительно увеличить поголовье овец ставропольской породы за счет преобразования части овец других пород и некоторого роста их численности в районах ее разведения.

На перспективу планируется уделы.ый вес овец ставропольской породы довести до 28,7 %.

Лучшие племенные стада ставропольской породы находятся в племзаводах «Советское руно», «Россия», колхозе им. Ленина Ставропольского края, «Котовский» Волгоградской области и племхозе «Первомайский» Ростовской области.

А с к а н и й с к а я порода. Эта одна из самых высокопродуктивных советских тонкорунных пород шерстно-мясного направления создана в период с 1923 по 1935 г. под руководством акад. М. Ф. Иванова в хозяйстве «Аскания-Нова» Херсонской области методом простого воспроизводительного скрещивания. Для создания породы были использованы местные украинские мериносовые овцы. М. Ф. Иванов поставил задачу коренным образом изменить тип и резко повысить шерстнр-мясную продуктивность этих овец. С этой целью при улучшении условий кормления и содержания он проводил систематический отбор я подбор' наиболее многошерстных и крупных животных, обладающих в то же время крепко!' конституцией. Для улучшения телосложения овец частично применяли скрещивание местных мериносов с тонкорунными баранами американский рамбулье. Для закрепления желательных генотипов применялся умеренный инбридинг. До J949 г. порода называлась советский рамбулье асканийекого тина, а в 1949 г. она получила название аскаиийская тонкорунная.

Овцы асканийской породы характеризуются глубоким, хорошо развитым туловищем; крепкими if правильно поставленными конечностями; крепким костяком; хорошо развитой мускулатурой; умеренной складчатостью кожи. Типичные животные обычно имеют одну-две крупные складки на шее. У баранов хорошо развиты рога, матки комолые. Оброслость туловища руиной шерстью хорошая (см. вклейку).

Это самые крупные овцы из всех тонкорунных пород мира. Бараны в среднем имеют массу 100—ПО кг, матки — 50—55 кг, лучшие -— соответственно 120-—130 ). 60—70 кг. Мировым чемпионом по живой массе в тонкорунном овцеводстве является баран № 77 из хозяйства «Аскания-Нова.', масса которого в 3-летнем возрасте была 183 кг. От каждых 100 маток обычно получают 125—130 и даже 140—160 ягнят; в среднем живая масса ягнят при рождении составляет 3—4 кг.

321

Овец асканийской породы разводят главным образом в южных областях Украины. Они широко используются для вводного скрещивания при улучшении тонкорунных овец в других зонах страны. Лучшие племенные стада асканийской породы сосредоточены в государственных племенных заводах «Аскания-Нова», «Красный чабан» Херсонской области и «Коммунист» Запорожской области.

Алтайская порода. Создана порода в период с 1934 по 1949 г. в племенном овцеводческом совхозе «Рубцовский» (ныне племзавод «Овцевод») и колхозе «Страна Советов» Рубцовского района Алтайского края. Выведена она группой специалистов — Г. Р. Литовченко, Н. А. Васильевым, Г. П. Догиль, С. С. Крымским, С. Н. Поповым, Н. Ф. Логиновым, Ф. Я. Вовченко.

Исходным материалом для создания породы послужили малопродуктивные местные сибирские мериносы. Сначала их скрещивали с баранами американский рамбулье с целью повышения живой массы и улучшения телосложения, затем полученных помесей скрещивали с баранами кавказской и частично австралийской тонкорунных пород для улучшения шерстных качеств животных. Такое сложное скрещивание сопровождалось тщательным, целенаправленным отбором и разведением овец желательного типа, хорошо прйспособленных к суровым условиям Сибири.

Овцы алтайской породы довольно крупные; имеют правильное телосложение; хорошо развитую мускулатуру; крепкую конституцию и высокую шерстную продуктивность. Складчатость кожи небольшая (см. вклейку). Обычно животные имеют одну—три поперечные кожные складки на шее, реже продольные (бурда). Живая масса баранов составляет 90—110 кг, маток — 50—60 кг; баранов-рекордистов — 140 кг и более, маток — 120 кг, при убойном выходе 50 %.

Плодовитость маток хорошая. От 100 маток рождается в среднем 125—150 ягнят массой 3—4 кг. Благодаря высокой молочности ягнята к отбивке достигают 50 % массы взрослых маток.

Овцы имеют руно штапельного строения средней плотности. Длина шерсти на боку у маток 7—8 см, у баранов — 8—9 см. Настриг шерсти с баранов желательного типа составляет 10—

кг, с маток — 5,6—6 кг, при1 выходе мытой шерсти 38—42 %. Бараны-рекордисты дают до 21 кг шерсти, лучшие матки — до

кг. Тонина шерсти у большинства животных 64-го качества, уравненность ее хорошая. Шерсть имеет мелкую, правильную извитость и выраженный мериносовый характер. Жиропот преимущественно светло-кремовый, реже белый и кремовый.

Овец алтайской породы успешно разводят во многих областях Сибири, Урала и Северного Казахстана. Они выносливы, хорошо приспособлены к местным условиям.

Недостаток овец этой породы — малостойкий жиропот, который легко вымывается, что ведет к снижению качества шерсти. Из недостатков экстерьера следует отметить узкотелость.

Основной задачей племенной работы с породой является всемерное повышение продуктивных качеств животных, устранение недостатков и максимальное приспособление овец к промышленной технологии. Лучшие стада овец алтайской породы имеются в племзаводах «Овцевод», имени 50-летия СССР, в колхозе «Страна Советов» Алтайского края, где животные характеризуются наиболее высокой продуктивностью.

Прекос (скороспелый меринос). Порода мясо- шерстного направления создана в конце прошлого — начале нашего века во Франции путем скрещивания мериносов рамбулье с английскими мясными скороспелыми и длинношерстными овцами лейстерской породы. При ее выведении ставилась задача получить тонкошерстных овец с повышенными мясными качествами. Она была успешно решена.

По внешнему виду прекосы приближаются к мериносам, отличаясь от них отсутствием кожных складок. Кроме того, у них лучше выражены мясные качества. Это довольно крупные животные. Они характеризуются крепкой конституцией и хорошим телосложением; туловище широкое, округлое, с хорошо развитой мускулатурой. Бараны и матки в основном комолые, однако среди баранов встречаются и рогатые. Оброслость туловища хорошая, рунная шерсть на голове растет до глаз, на конечностях — до запястных и скакательных суставов.

Живая масса баранов составляет 90—100 кг, маток — 50— 60 кг, лучших — соответственно 150 и 108 кг, при убойном выходе 50 %. Настриг шерсти с типичных баранов при хорошем кормлении составляет 7—9 кг, с маток — 3,8-—4,3 кг, при выходе мытой шерсти 45—48 %. Длина шерсти у баранов 7—8 см, у рекордистов — до 13 см. Выставочный баран, чемпион породы, принадлежащий племзаводу «Москаленский» Омской области, имел настриг 13,5 кг шерсти длиной 10 см и тониной 60-го качества. Урав- ненность волокон по тонине в штапеле и по руну удовлетворительная; извитость правильная, хорошо выраженная. Оброслость брюха удовлетворительная. Жиропот преимущественно светло- кремовый и кремовый, реже белый.

Плодовитость овец хорошая — на 100 маток получают в среднем 125—135 ягнят, в лучших хозяйствах — до 180 ягнят. Масса ягнят при рождении 4—5 кг; молочность высокая, что позволяет выращивать под маткой 2 ягнят.

Прекосы широко распространены во многих районах интенсивного тонкорунного овцеводства. Их разводят в ряде районов Украипы, Белоруссии, Курской, Брянской, Воронежской, Омской, Оренбургской областей и Красноярского края. Лучшие племенные стада овец породы прекос находятся в племзаводах «Ильичевка» и «Степок» Харьковской области, «Москаленский» Омской области, племхозе имени Вахитова Татарской АССР, «Красная звезда», «Носовичи» Гомельской области, колхозе «Двигатель» Удмуртской АССР.

Рис.

28. Баран цигайской породы

Полутонкорунные породы. Разводимые в нашей стране в плановом порядке полутонкорунные породы овец можно разделить на следующие группы: 1) древние шерстно-мясные породы (цигайская); 2) скороспелые мясные — английские (гемпширы, шроп- ширы, суффольк, оксфордширы, линкольн, ромнп-марш и бордер- лейстер); 3) мясошерстные породы Прибалтийских республик (латвийская темноголовая, эстонская черноголовая и литовская черноголовая); 4) новые советские породы |куйбышевская, горь- ковская, волгоградская (см. вклейку), грузинская, северокавказская мясошерстпая и тяиь-шаньскйя]; б) остальные породы и породные группы (порода корридель, лнскнпская, острогожская, а также дагестанская и казахская мясошерстпая породиые группы).

Цигайская порода. Эта одна из древнейших н многочисленных пород полутонкоруипых овец создана народами Балканского полуострова и Малой Азии. В настоящее время цигайских овец разводят почти во всех странах Балканского полуострова, а также в Венгрии, Польше, Австрии, Турции и в СССР. По численности поголовья порода занимает первое место среди полутонкорунных овец (46,9%).

Цигайские овцы очень скороспелы и легко акклиматизируются в разнообразных условиях. У них крепкий костяк; прочные, правильно поставленные ноги и хорошо развитые копыта, а главное, эти овцы обладают универсальной продуктивностью и с успехом используются как для производства мяса и шерсти, так и для получения молока и смушек (цигеек). Бараны имеют спиралеобразные рога (рис. 28); матки в основном комолые.

Жнвая масса баранов 85—95 кг, маток — 45—50 кг; масса ягнят при рождении 3—4 кг; наиболее крупные бараны достигают 125—147 кг, матки — 129 кг; убойный выход у Взрослых животных 55 %. Средняя плодовитость 115—120 ягнят на 100 маток, в передовых хозяйствах — 140—175 ягпят. Есть случаи рождения троен.

Шерсть чистопородных цигайских овец однородна, белого цвета, длиной 8—9 см, у лучших баранов -— до 14 см. Руно сильно- полнистое, косичкообразного строения. Тонина шерсти 46—56-го качества. Настриг с баранов составляет 4,5—6 кг, с маток — 3— 4 кг, выход чистой шерсти 55—60 %. Шкуры цигайских овец, особенно молодняка, используются для производства меха, который известен под названием цигейка.

Высокая молочность маток позволяет выращивать ягнят к отъему в 4—4,5-месячном возрасте с живой массой 27—28 кг. За 120 дней лактации цигайские матки, кроме того, что выкармливают ягнят, дают по 90—95 кг товарного молока жирностью до 7—8 %.

В цигайской породе различают два внутрипородных и несколько заводских типов. Наиболее существенные различия наблюдаются между овцами шерртно-мясного и мясошерстного типов. Овец шерстно-мясного типа разводят в основном в Молдавии, на Украине и в РСФСР. Ведущими по разведению овец этого типа являются племзаводы «Черноморский» Крымской области, «Орловский» Ростовской области и «Алгайс.кий» Саратовской области.

Овец мясошерстного типа (приазовский) разводят главным образом в Донецкой области. В последнее время баранов стали использовать и во многих хозяйствах других областей и республик. Лучшее стадо находится в племзаводе имени Розы Люксембург Донецкой области.

Племенная работа с породой в настоящее время ведется в направлении увеличения настрига шерсти, повышения мясных качеств и жизнеспособности животных. Для получения эффекта гетерозиса рекомендуется спаривание цигайских овец различных внутрипородных и заводских типов.

Новые советские полутонкорунные породы в типе английских длинношерстных и короткошерстных овец. Большую роль в развитии мясошерстного овцеводства в нашей стране, как и в других странах мира, сыграли бараны длинношерстных и короткошерстных пород Англии: из длинношерстных — линкольн и ромни- марш; из короткошерстных — гемпшир, шропшир и оксфордшир. С их участием выведены многочисленные породы, часть из которых имеет большое сходство с ними по экстерьеру, характеру шерстной и мясной продуктивности.

В настоящее время в плановом порядке разводятся русская длинношерстная, куйбышевская, горьковская (см. вклейку), латвийская темноголовая, литовская черноголовая, эстонская белоголовая и темноголовая и др.

I\ ;/ и С> hi. т в о с к а я порода. Это первая отечественная порода м - ииорстного типа нолутонкорунпых длинношерстных пнем. Она создана в Куйбышевской области в период с 1936 по I !)48 г. на основе скрещивания грубошерстных овец черкасской породы с баранами ромни-марш. Помесей I—11 поколений желательного типа разводили «в себе».

Создавалась эта порода под руководством А. В. Васильева, В. А. Ватагина и Д. Е. Некрасова, утверждена в 1948 г. По внешнему виду животные куйбышевской породы имеют некоторое сходство с овцами ромни-марш, характеризуются массивным костяком, несколько растянутым туловищем, глубокой и широкой грудью. Матки и бараны комолые (см. вклейку). Руно имеет шта- пельно-косичное строение. Рунная шерсть покрывает голову до уровня глаз; оброслость ног и брюха хорошая. Шерсть однородная, в основном 50—50-го качества, при длине 12- 17 см, у рекордистов — 25 см. Настриг шерсти с баранов и среднем составляет 6—6,5 кг (с лучших — до 10 ki ). с маток - соответственно 3,8—4 и 8 кг, при выходе чистого волокна 55—60 %.

Овцы куйбышевской породы имеют хорошее телосложение и большую массу, которая у баранов составляет 100 кг, у лучших — 164 кг, у маток 70 кг, у рекордисток — 130 кг; масса ягнят при рождении 3—4 кг. Овцы этой породы скороспелы, отличаются хорошей мясной продуктивностью. Убойный выход равен 52— 60 %. Плодовитость 140 ягнят и более на 100 маток.

Основная масса овец куйбышевской породы сосредоточена в Куйбышевской и Ульяновской областях. Лучшие стада овец ^йбышевской породы находятся в племсовхозе «Дружба», колхозах «Правда», имени Чапаева Кошкинского района и «Путь к коммунизму» Челно-Вершинского района Куйбышевской области.

Л а т в и й с к а я гп см но головая порода. Выводили породу в период с 1920 по 1940 г. Местных овец улучшали путем скрещивания помесей тонкорунных и полутонкорунных пород, а также грубошерстных овец с баранами шропширской и оксфордширской пород, завезенными из Англии и Швеции. Местных маток скрещивали с завезенными баранами до получения помесей с однородной полутонкой шерстью, хорошими мясными формами и высокой скороспелостью. Таких помесей в дальнейшем разводили «в себе», что способствовало закреплению их наследственных свойств.

Овцы этой породы характеризуются крепкой конституцией и тонким костяком. Голова короткая, широкая; шея короткая мясистая. Холка, спина и поясница широкие. Грудь глубокая и широкая. Ноги прямые, широко расставленные. Голова и ноги у большинства животных темные (рис. 29). Шерсть белая, однородная, иногда у некоторых животных в руне встречаются цветные волокна. Тонина шерсти в основном 56—50-го качества, при длине в среднем 9—9,5 см. Настриг шерсти от баранов 4—5 кг, от маток — 2,8—-3,5 кг, при выходе чистого волокна 55—-65 %.

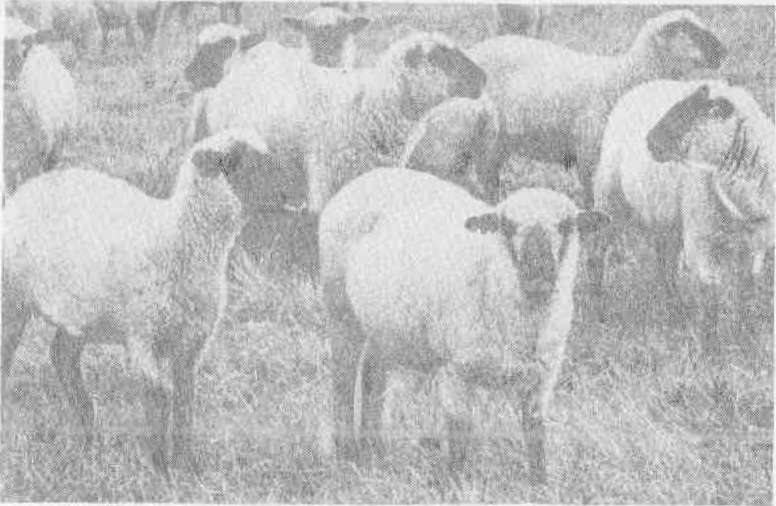

Рис.

29, Овцы латвийской темноголовой породы

Живая масса баранов 100—105 кг, маток — 50—60 кг, ягнят при рождении — 3—3,5 кг. В ведущих хозяйствах живая масса баранов в среднем достигает 104—116 кг, маток — 62—76 кг. Убойный выход достигает 50—55 %. Овцы латвийской темноголовой породы довольно плодовиты — 120—130 ягнят на 100 маток, Средняя молочность 120—130 кг за лактацию, что вполне достаточно для выращивания двойневых ягнят. Овцы этой породы обладают высокой скороспелостью — среднесуточный прирост ягнят от рождения до отбивки равен 210—240 г в сутки.

Кроме Латвийской ССР, породу разводят в Псковской, Новгородской, Калининградской областях, в Белоруссии и на Украине. Лучшее поголовье этой породы сосредоточено в учхозе Латвийской СХА «Вецауце», колхозе «Яунайсрнте», совхозах «Элея», «Виеталва» и в учхозе совхоза техникума «Саулайте» Латвийской ССР.

Полу грубошерстные и грубошерстные породы. П о л у г р у-

бошерстное овцеводство стало развиваться в нашей стране сравнительно недавно. Шерсть полугрубошерстных овец хотя и неоднородная, но в ней содержится значительно меньше ости, чем у грубошерстных, к тому же ость небольшой толщины. Полугрубая шерсть является основным сырьем для ковровой промышленности. В настоящее время в нашей стране разводят са- рлджипскую, таджикскую, алайскую (см. вклейку), армянскую полугрубошерстные породы, а также 3 породные группы этого направления.

С арадяс и некая порода. Создана в юго-восточных районах Туркмении путем отбора местных курдючных овец по шерстным качествам. Овцы сараджинской породы, обладая высо-

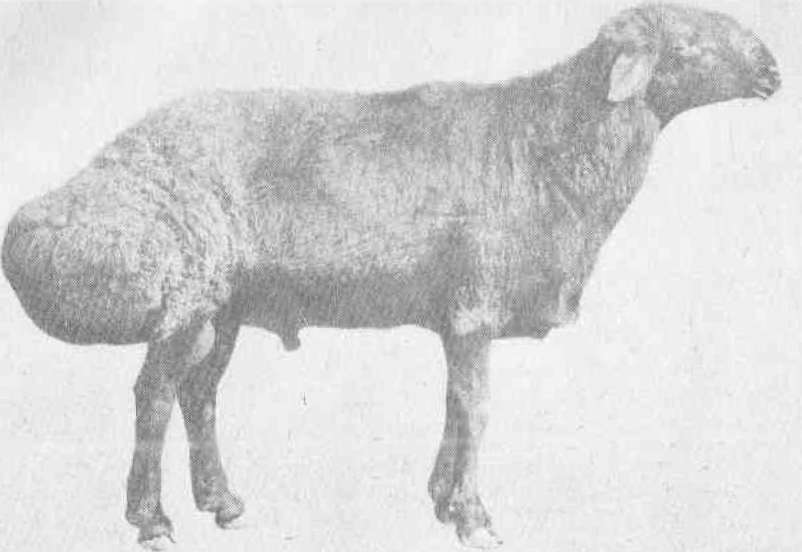

Рис. 30. Баран сараджинской породы

ними мясосальпыми качествами, дают высококачественную полугрубую шерсть, состоящую преимущественно из пуха и переходного волоса, мало отличающегося подлине от пуха. В этой шерсти содержится в среднем не более 6—9 % не слишком грубой (60— 65 мкм) ости при почти полном отсутствии сухого и мертвого волоса. Шерсть в основном белого цвета, иногда встречаются животные с примесью темных волос — это племенной брак. Руно косичкообрлзиого строения. Длина косиц при весенней стрижке равна 12—19 см. Средний настриг шерсти с баранов составляет 4—5 кг, с маток 3—3,5 кг, при выходе чистого волокна около 70 %. Бараны и матки комолые (рис. 30). Живая масса баранов 75- 90 кг, маток 55— 60 кг. Убойный выход составляет в среднем 60 'lit; плодовитость — 115 ягнят на 100 овцематок. Масса ягнят при рождении 3—4 кг. Курдюк достигает массы 8—12 кг.

Чистопородных сараджпнских овец в основном разводят в условиях песчаных пастбищ южных районов Туркмении. Баранов этой породы используют для скрещивания с курдючными грубошерстными овцами Казахстана для улучшения их шерстной продуктивности. Лучшие стада сараджинских овец находятся в колхозах «Совет Туркменистана» и «40 лет СССР» Ашхабадского района Туркменской ССР.

Грубошерстные овцы весьма разнообразны по характеру продуктивности. Их разводят в самых различных районах. Все они характеризуются неоднородной шерстью. В зависимости от породных особенностей эти овцы используются для производ-

гва овчии, смушек или баранины. В соответствии с этим грубошерстные породы подразделяются на овчинко-шубные (ромаыов- | I ля), смушково-молочиые (каракульская, сокольская и реше- I нловекая), мясосальные, или курдючные (гиссарская, эдильбаев-

Кая и др.), мясошерстные [кучугуровская (см. вклейку), михнов- • п. волошская ] и мясошерстно-молочные (тушинская, балбас,

мл sex, лезгинская, карачаевская, осетинская и андийская).

Романовская порода. Это единственная в нашей t грлне порода шубного направления. Создана она в конце Will в. — начале XIX в. крестьянами бывш. Ромаиово-Борисо- I лебского уезда Ярославской губернии методом народной селекции. Основной продукцией романовского овцеводства являются

нчнны и мясо. Лучшие овчины получают от молодняка 5 -6-ме- ' гмюго возраста. Особенностью шерстного покрова является 1>.1 1личиая окраска пуха и ости (пух белый, ость — черная), н< .тедствие чего руно имеет темно-серый цвет с голубым оттенком.

У типичных овец романовской породы соотношение ости и иv л составляет 1 : 4—10. Средний диаметр пуха обычно 20—- | мкм, ость в 2,5—3 раза толще. У баранов на шее и холке шерсть (in ice длинная и грубая, обычно черного цвета. У овец с возрастом цш-т шерсти меняется. Ягнята рождаются черными, и такая

«краска сохраняется до 2—-3-месячного возраста, затем по мере рос г л белых пуховых волокон шерсть становится серой. Шерсть пушистая, в изделиях не сваливается. Мездра тонкая, прочная.

Овцематки романовской породы характеризуются выдающейся н ицовитостыо — в среднем 250—300 ягнят на 100 маток за один "Kuj Встречаются матки, которые за одно ягнение приносят по б б и даже по 9 ягнят. Ценная особенность романовских овец — и\ полиэстрнчность. Благодаря этому свойству матки могут яг- пнгься 2 раза в год или 3 раза в два года. Средняя живая масса ('щрлноз составляет 60—70 кг, лучших — 80—90 кг, магок — . i11 70 кг, ягнят при рождении — 2—3 кг. Средний настриг шерсти . баранов 2—3 кг, у маток — 1,6—2 кг, при выходе чистой шерсти до 70 % .

Молочность романовских маток сравнительно высокая. При •л>|клпсм кормлении за 100 дней лактации они дают 140—150 кг, л рекордистки — 200—230 кг. В романовском овцеводстве раз- нн.пот 3 конституциональных типа животных: нормальный (крепкий), грубый и нежный. Овцы грубого типа характери- ■ mгея грубым телосложением, сильно развитыми рогами у бара- nut и наличием рогов у маток. Цвет шерсти у животных этого типа и тми, что обусловлено большим содержанием ости (соотношение мсти н пуха меньше 1 : 4) и значительной длиной ости по отношению к пуху. Мездра у овчин толстая, грубая, тяжелая. N иней нежного типа костяк и кожа тонкие, формы туло-

ил узкие. Бараны и матки комолые. В шерсти в 10—12 раз

Симнлпе пуха, чем ости. Пух всегда перерастает ость. Овчины очень красивые, светло-голубого цвета, но непрочные, так как iiti jirrb этих овчин быстро сваливается. У овец и о р м а л ь- и о го типа голова небольшая, сухая, с небольшой горбо- посостью. Животные крепкой конституции, туловище бочкообразное (см. вклейку). В шерсти содержится пуха в 2 раза больше, чем ости. Благодаря хорошему соотношению ости и пуха (1 : 4—10) шерсть на овчинах не сваливается, имеет серый цвет с голубоватым оттенком.

Для племенных целей используются только животные крепкого типа.

Романовских овец разводят более чем в 30 областях страны. Наибольшее их поголовье сосредоточено в Ярославской, Ивановской, Костромской, Калининской и других областях Северо- Западного, Центрального и Волго-Вятского экономических районов РСФСР. Принимаются меры по переводу романовского овцеводства на промышленную основу. Основное с га до племенных романовских овец сосредоточено в племзаводе имени XVI парт- съезда Ярославской области и на племенных колхозных фермах этой области.

В последние годы романовские овцы широко экспортируются за границу.

Каракульская порода. Центром разведения каракульских овец с даоних пор является Бухарская область (Узбекистан), поэтому раньше этих овец называли бухарскими. В настоящее время зона разведения каракульских овец значительно расширилась.

Происхождение каракульской овцы до сих пор окончательно не установлено. П. В. Синнцын, основываясь, очевидно, на бухарском названии каракульских овец — араби, высказал мысль о том, что они арабского происхождения. Однако большинство исследователей считает, что каракульская порода создана в Средней Азии в результате длительного отбора местных овец по смушковым свойствам. Каракульские овцы дают лучшие в мире смушки, на которые во всех странах имеется большой спрос.

Овцы каракульской породы относятся к длиниожирнохвостым, но на конце хвоста у них отсутствуют жировые отложения, он S-образно изгибается и опускается только до скакательного сустава. У взрослых животных длинная голова, с несколько горбатым профилем и длинные свисающие уши. Самки обычно комолые, у баранов рога хорошо развиты (рис. 31). Туловище пропорциональное, конечности тонкие, но крепкие, с прочными копытами.

У взрослых овец независимо от окраски при рождении шерсть серого цвета различных оттенков (от пепельной до почти белой). Голова, уши и конечности покрыты блестящим коротким черным волосом. Масса баранов 65—-80 кг, лучших — 90—100 кг, маток — 45—50 кг, ягнят при рождении — 4—4,5 кг. Плодовитость в среднем на 100 маток 105—120, иногда до 150 ягнят.

Рис. 31. Баран каракульской породы

Весенний настриг шерсти с маток составляет 1,5—2,5 кг, осенний — 0,7—1,3 кг, при выходе чистого волокна до 70 %, Средняя молочность маток около 50 кг с жирностью молока 7—8 %. Убойный выход у взрослых животных около 50 %. В Украинском НИИ животноводства степных районов («Аскания- Нова») ведется работа, начатая еще М. Ф. Ивановым, по выведению многоплодных каракульских овец путем вводного скрещивания каракульских маток с баранами романовской породы. Смушки таких помесей имеют ценные красивой формы завитки, но несколько рыхлые с недостаточно сильным блеском.

В зависимости от общего развития и телосложения различают четыре основных конституциональных типа каракульских овец: крепкий (гузамой), грубый (ак-гуль) и два типа нежной конституции — крык (переразвитый тип) и назых (нежный). Для племенных целей в первую очередь используют овец крепкого типа конституции, от которых получают ягнят с наилучшими завитками.

Шкурки таких ягнят относятся к самой ценной, жакетиой, группе; они отличаются хорошим блеском, шелковистостью. У ягнят, полученных от овец грубого типа конституции, шкурки характеризуются более толстой мездрой и крупными, недостаточно плотными завитками. От овец нежного типа получают ягнят с сухим волосяным покровом и деформированными завитками, смушек их отличается очень тонкой и непрочной мездрой.

Каракульских овец в основном разводят в республиках Средней Азии, а также в южных и восточных областях Казахстана.

Рис.

32. Баран гиссарской породы

Стада каракульских овец имеются также в хозяйствах Калмыкии и Астраханской области. Лучшие племенные хозяйства «Кара- Кум», «Нишан», имени Гагарина и др. находятся в основном в Узбекистане. Бывш. овцеводческий совхоз «Ак-Кончигай», который теперь известен как племенной завод имени Ю. А. Гагарина, славится выращиванием каракульских овец новых расцветок. Выдающимся достижением совхоза явилось создание вариаций окраски сур (бронзовый, платиновый и янтарный), которые были получены путем внутрипородной селекции овец коричневой окраски, считавшейся в то время малоценной. Цветной каракуль пользуется повышенным спросом у населения.

Племенная работа с каракульской породой направлена на повышение плодовитости маток и дальнейшее увеличение качества смушек.

Г и с с а р с к а я порода. Овцьг гиссарской породы сформировались в Гиссарской долине Таджикистана при длительном отборе курдючных животных аборигенного происхождения. Это самые крупные овцы в мире. Они обладают большой живой массой, исключительной выносливостью и повышенными мясосаль- ными качествами.

Гиссарских овец разводят в основном в Таджикистане (55 %) и Узбекистане (45 %). Животные имеют крепкое телосложение; прочные и хорошо развитые костяк и конечности; превосходно развитую мускулатуру (рис. 32). Все эти качества необходимы курдючным овцам при длительных переходах в горной местности с одних сезонных пастбищ на другие. В среднем живая масса баранов 130—140 кг (рекордная масса 189 кг принадлежит ба- р ну № 8353, возраст 5 лет). Масса маток около 80—85 кг, ягнят при рождении —- 4—6 кг. Животные имеют большой курдюк, ширина его составляет 30—40 см, длина — 40—50 см. В среднем lacca курдюка около 18—28 кг, а у откормленных животных он достигает 30—50 кг и более. Средний убойный выход 55—60 %, максимальный — 68 %. Молодняк исключительно скороспелый — и первые 2—3 мес жизни среднесуточный прирост составляет 500—600 г.

Шерсть грубая, темно-бурая. Настриг шерсти у баранов составляет 2 кг, у маток — 1,2*—1,6 кг, при выходе чистой шерсти 70 % и более. Из шерсти изготовляют только войлок. Молочная продуктивность хорошая. Средняя плодовитость 110—120 ягнят

па 100 маток.

Лучшие стада гиссарских овен находятся в племзаводе «Гис- сар», совхозе «Рохи-Ленип» Таджикской ССР, племсовхозе «Бай- сун» Узбекской ССР. Племенная работа направлена на дальнейшее повышение мясосалышх качеств, живой массы, скороспелости и плодовитости овец.

Эдильбаевская порода. Эта порода создана в Казахстане в результате отбора наиболее крупных, многошерстных животных из числа местных курдючных овец с последующим разведением их «в себе?) в лучших условиях кормления. По внешнему виду и телосложению овны близки к гиссарской породе, по по шерстной продуктивности несколько превышают ее. Эдильбаев- скне овцы довольно крупные. Живая масса баранов в среднем 100—4 10 кг, маток - 70—75 кг, лучших баранов и маток — соответственно 160 и 100 кг. Живая масса ягнят при рождении 3- -4 кг, к' 1—4,5-месячному возрасту они достигают 38—42 кг. Убойный выход у взрослых животных 50%. Шерсть довольно грубая, светло-бурая и рыжая. Оброслость удовлетворительная. Настриг шерсти у баранов составляет 3—3,5 кг, у маток—'2,3—2.6 кг, выход чистой шерсти около 70 %. Плодовитость 110—120 ягнят на 100 маток.

Эдильбаевская порода плановая для разведения в северо- западной зоне Казахской ССР. Лучшие стада этой породы принадлежат племзаводам «Брликский;> Уральской области, «Суюп- дукский» Гурьевской области и племсовхозу «Сарысуйскнйэ Джезказганской области Казахской ССР. Эдильбаевские овцы являются улучшателями местных казахских курдючных овец, которые характеризуются небольшими живой массой и настригом шерсти при плохом ее качестве.

Малочисленные породы и группы овец. Известно, что длительная селекция овец в направлении совершенствования одного или нескольких признаков (шерстность, мясность, плодовитость и др.) в пределах пород и направлений приводит к определенному сужению их генетической изменчивости. Вследствие уменьшения этой

изменчивости дальнейшая селекция, направленная на улучшение тех или иных признаков, становится затруднительной.

В связи с этим серьезные опасения вызывает факт довольно значительного сокращения численности ряда пород и групп овец, которые не имеют большого народнохозяйственного значения, но обладают ценными признаками и свойствами.

В настоящее время во многих странах мира проводится большая работа по изучению и разработке мероприятий по сохранению малочисленных и исчезающих пород, групп и отдельных отродий овец.

В нашей стране разведением таких пород занимается незначительное число хозяйств в разных республиках, а такие ценные малочисленные породы, как печорская, черкасская, михновская, волошская, бакурская, теленгитская, кулундинская и др., сохранились только в личном пользовании граждан.

Овцы, аборигенного происхождения, хорошо приспособлены к местным условиям, устойчивы к эндемичным болезням. Примером могут^служить опаринские овцы, которые не страдают от копытной гнили при разведении во влажных условиях лесной зоны Кировской области.

В мировом овцеводстве уже накоплен опыт по сохранению овец местных пород. Например, в Болгарии начата работа по восстановлению 18 местных пород и отродий овец, которых разводят в 30 хозяйствах с поголовьем 11 тыс, маток.

Контрольные вопросы

Охарактеризуйте основные породы овец тонкорунного и полутонкорунного направлений. В чем состоит их различие?

Дайте характеристику основных пород овец грубошерстного и полугрубошерстного направления.

Какие новые породы овец созданы в СССР?

ОСОБЕННОСТИ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В ОВЦЕВОДСТВЕ

В колхозах и совхозах нашей страны в основном разводятся только породистые и улучшенные овцы. Например, в Узбекистане и Туркмении, где преимущественно разводят каракульских овец, чистопородное поголовье составляет около 100 % стада. В среднем же по СССР чистопородные овцы составляют примерно 81 %. Поэтому в настоящее время приобретают большое значение консолидация и дальнейшее совершенствование пород. В этих целях необходимо прежде всего изучить и оценить происходящие породообразовательные процессы и определить направление дальнейшей работы с породами

Перед специалистами-овцеводами страны поставлена задача по ускоренному выведению новых пород овец, отвечающих требованиям промышленной технологии. Так, под научным руководством ВНИИ животноводства выводится новая полутонкорунная порода овец с плодовитостью 170—200 ягнят на 100 маток, настригом шерсти в мытом виде 2,0—2,5 кг, а Всесоюзный НИИ овцеводства и козоводства руководит выведением новой полутонкорунной мясошерстной породы овец с живой массой 50—60 кг, настригом шерсти в мытом виде 3,0—3,5 кг.

В ближайшие годы планируется вывести более 8 новых пород, породных групп и типов овец, характеризующихся высокой продуктивностью и приспособляемостью к различным условиям разведения.

Методами ускоренного селекционного процесса необходимо получить высокопродуктивных гибридов овец, устойчивых к различным паразитарным заболеваниям.

Задачи и условия интенсификации оицеводства. Интенсификация овцеводства предъявляет повышенные требования к продуктивным качествам животных, их жизнеспособности, долговечности и резистентности. Поэтому повышается роль племенной работы, она становится неотъемлемой частью всего технологического процесса производства продукции овцеводства.

Большая роль в дальнейшем улучшении поголовья овец и повышении продуктивности овцеводства принадлежит государственным станциям по племенному делу и селекционно-генетическим центрам. Селекционерам страны надо решить целый ряд задач по улучшению породного овцеводства. Комплексным планом мероприятий по дальнейшему совершенствованию племенного дела в животноводстве предусматривается периодически, не реже одного раза в 10 лет, проводить переаттестацию племзаводов и племсовхозов, исключая из их числа хозяйства, не удовлетворяющие установленным требованиям. К 1990 г. планируется довести число племхозяйств до 740 с содержанием в них 8600 тыс. голов племенных маток и 25 тыс. голов баранов, проверенных по качеству потомства.

В тонкорунном овцеводстве главное внимание в селекции должно быть направлено на увеличение настрига мытой шерсти и на повышение ее технологических свойств. На каждом племенном заводе стадо должно быть строго типизировано по всем основным признакам и прежде всего по типу шерсти. Пез этого не может быть хорошего племенного стада. Выход мытой шерсти необходимо значительно увеличить особенно в стадах ■ тарых мериносовых пород. Необходимо уделить больше внимания повышению уравненности шерсти в штапеле по длине и тонине, при правильной и выраженной извитости волокон, особенно у молодых пород. Шерсть должна быть мягкой, эластичной, с люстровым блеском, длиной не менее 7,5—8 см. Жиропот должен быть белым.

Для достижения этих целей необходимо улучшать животных путем скрещивания маток с баранами-улучшателями и в дальнейшем вести селекцию g помесями.

В полу тонкорунном овцеводстве селекция / должна быть направлена на повышение мясной продуктивности,/ плодовитости и скороспелости при одновременном увеличении/ настрига и улучшении технологических свойств шерсти.

В районах тонкорунного и полутонкорунного овцеводству должно быть организовано 50 зональных лабораторий для определения качества шерсти.

Грубошерстные и полугрубошерстные породы овец, главной продукцией которых являются, мясо, сало, смушки, овчины и молоко, должны совершенствоваться с учетом специализации.

Перевод овцеводства на промышленную основу потребовал пересмотра традиционных методов племенной работы. На крупных механизированных фермах применяется крупномасштабная селекция в сочетании с индивидуальной работой с отдельными животными .

Повышение эффективности племенной работы в овцеводстве путем разработки селекционных программ предусматривает освоение единой системы обеспечения племенных и товарных стад овец баранами-производителями с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Эта система основывается на широком использовании в племенных стадах, методов индивидуального подбора высокопродуктивных родительских пар; на создании ремонтному молодняку оптимальных условий выращивания; отборе животных по собственной продуктивности, по данным индивидуальной бонитировки и селекционных лабораторий шерсти; иммуногене- тическом контроле происхождения; оценке по потомству и воспроизводительным качествам.

Сбор и обработка информации на ЭВМ по этим показателям позволяет получить полное представление о племенной ценности баранов-производителей. Одновременно с этим в каждом племенном хозяйстве должны комплектоваться селекционные группы лучших маток — будущих матерей баранов-производителей.

Важнейшим элементом современных селекционных программ является интенсивное использование баранов-улучшателей. Это может быть достигнуто путем совершенствования технологии искусственного осеменения, планирования сроков случки маток с таким расчетом, чтобы максимально удлинить случной сезон и т. д. Ускорению темпов племенной работы способствует широкое внедрение в практику овцеводства метода глубокого замораживания и длительного хранения спермы выдающихся баранов-производителей. Это открывает возможности для создания банка спермы высокоценных бараков, уточнения их генетического потенциала и значительного продления сроков племенного использования.

Крупномасштабная селекция предусматривает целенаправленную работу по созданию и совершенствованию основных структурных единиц породы — внутрипородных и заводских типов, линий, семейств. Кроме того, необходимо широкое применение ЭВМ и других технических средств для сбора и анализа большого рбъема информации о продуктивных качествах и племенной ценности десятков тысяч племенных животных, линий, семейств, пррод, результатов их использования, планирования и координации племенной работы в отдельных хозяйствах и регионах.

Племенная работа должна проводиться в условиях оптимального обеспечения животных кормами, так как при самых совершенных методах этой работы без полноценного кормления живот- пых невозможно получить желаемых результатов. Лучшее проявление наследственных свойств и их закрепление у потомков достигается только в благоприятных условиях содержания животных.

Организация племенной работы на племенном заводе. Племенные заводы — это ведущие племенные хозяйства, в каждом из которых ведется работа с какой-либо породой. Задачи племенных заводов: совершенствование продуктивных и племенных качеств животных в направлении дальнейшего развития ценных особенностей, присущих овцам данного завода; выведение новых линий и выращивание высокопродуктивных племенных животных крепкой конструкции, определенного заводского типа для племенных хозяйств, станций по племенному делу и искусственному осеменению, а также для товарных хозяйств с чистопородными овцами. Размер стада овец племенного завода зависит от имеющихся возможностей и от потребности в производителях для использования в других хозяйствах. Племенных баранов на продажу выращивают только от заводских маток, прежде всего элитных. На крупных племенных заводах могут также выращиваться и пользова- тельные животные.

По каждой породе овец в зависимости от ее численности и ареала необходимо иметь не менее двух заводов с различным типом, определенными свойствами и степенью развития продуктивных качеств разводимых в них животных.

На племенном заводе используются в основном производители только своего завода. В отдельных случаях по разрешению Совета по племенной работе с породой и сельскохозяйственных органов допускается использование баранов этой же породы из других заводов или другой породы для вводного скрещивания.

Племенные заводы должны ежегодно проводить следующие мероприятия: индивидуальную бонитировку овец и отбор баранчиков и ярок для продажи на племя и для ремонта собственного стада; проверку баранов-производителей; формирование маточных Отар из ярок и пополнение отар взрослых маток (взамен выбывших по разным причинам) равнозначными животными по классу, а при-возможности и по возрасту; назначение баранов на проверку по качеству потомства Для этого обычно намечают в 3— А раза больше баранов, чем требуется для ремонта стада; проводят отбор образцов шерсти от баранов-производителей, ремонтных баранов и маток селекционного ядра для лабораторного анализа физико-механических свойств шерсти; племенной учет. В хозяйстве должны быть бесперебойное и полноценное кормление и хорошее' содержание животных.

Организация племенной работы в племенных совхозах и на племенных фермах колхозов и совхозов. Задачи этих хозяйств: повышение племенных и продуктивных качеств овец; получение, выращивание и реализация в другие хозяйства высокопродуктивных баранов и маток крепкой конституции, типичных для породы и способных хорошо передавать свои качества потомству. Животные должны быть чистопородными, в основном элита и I класса.

В племенных хозяйствах применяются следующие приемы работы: отбор и подбор в направлении типизации животных; выработка типа, присущего только животным данного стада; образование и развитие новых качеств; постоянное и планомерное спаривание животных данного племхоза с баранами какого-либо одного завода (поглощение) и превращение его в дочерний завод; постоянное и планомерное использование баранов-производителей из разных заводов для получения животных общепородного типа; применять в основном чистопородное разведение. В племенных заводах, племенных совхозах и на племенных фермах колхозов и совхозов ежегодно должна проводиться оценка животных по фенотипу и генотипу.

Организация племенной работы на товарных фермах. Главная задача товарных ферм — производство возможно большего количества высококачественной продукции при наименьшей ее себестоимости. В этих хозяйствах применяют как чистопородное разведение, так и скрещивание. При чистопородном разведении наряду с баранами своего стада используют высокопродуктивных производителей из племзаводов и племенных хозяйств. Для скрещивания используют производителей таких пород, которые обеспечивают получение потомства с нужной продуктивностью и лучшего качества, чем матки данного стада. В товарных хозяйствах ежегодно проводят следующие мероприятия: классную бонитировку всех ярок; просмотр баранов-производителей и приобретение ремонтных баранов; формирование маточных отар одного класса, возраста и происхождения; создание из элитных и лучших маток I класса отборной группы для производства ремонтных ярок; широкое применение искусственного осеменения для максимального использования лучших баранов-производителей; по- отарный учет шерстной продуктивности; контрольные взвешивания овец; учет результатов ягнения маток; поотарное назначение баранов в случку в соответствии с классом и продуктивностью маток.

Планирование племенной работы в овцеводстве. Планы племенной работы разрабатывают для отдельной фермы, хозяйства и для породы в целом. Основой для разработки таких планов являются многочисленные данные племенного учета, а также результаты научных исследований по селекции, генетике и технологии овцеводства в конкретных условиях.

Методические указания по составлению планов племенной цнииы для племенных хозяйств, разводящих тонкорунных овец, . -р : Зотаны ВНИИОК и рекомендованы научно-техническим ■ ■ юм А [рол рома СССР Эти указания с небольшими изменениями могут быть использованы и при разработке планов племенной р.и п|ы с овцами других направлений продуктивности.

План племенной работы для хозяйства (г| I ia) составляют, как правило, сроком на 5 лет. Он должен включать следующие 7 разделов:

Общие сведения о хозяйстве.

Характеристика современного стада.

3 Плановые задания по росту численности и повышению продуктивности овец.

'I. Селекционно-племенная работа.

Мероприятия по кормлению и содержанию овец.

Ветеринарно-профилактические мероприятия.

Календарный план работ по племенному делу в течение I од л.

11о такой же схеме составляются планы племенной работы и д.ГГЯ товарных хозяйств, но менее подробно.

План племенной работы с породой состав- лчют сроком на 10 лет и более. В нем предусматривают методы улучшения породы в целом, координацию племенной работы в отдельных стадах, определяют масштабы распространения Народы и использования в ней лучших животных. Исходя из и их задач рекомендуется следующая примерная схема составле- ИЯ плана:

I. Краткая история создания и распространения породы.

'.'. Характеристика породы по хозяйственно полезным приме I К лм.

3 Цели дальнейшей племенной работы с породой.

4. Организация, методика и техника племенной работы.

Г. Мероприятия по кормлению и содержанию овец примени- п ми л ю к особенностям породы и конкретным условиям их раз-

Ш-Ш'ШГЛ.

(i План организационных мероприятий.

Условия записи овец в государственные племенные книги (I ПК). Племенные хозяйства материально заинтересованы в том, чтобы большее число животных было записано в ГПК, так как при пом повышается стоимость приплода, предназначенного для Продажи па племя. В ГПК дается представление о породе в целом, " Г' \ методах, которые применялись при ее формировании и со- т-ршенсгвовании, всесторонне освещается состояние породы, • -Г" и'||||.ц;гся лучший опыт племенной работы с ней, приводятся Генеалогическая структура с характеристикой отдельных линий и семейств, а также рекомендации по улучшению племенной работы с породой. Данными ГПК пользуются при организации племенной работы, составлении перспективных планов п разработке других мероприятий по совершенствованию пород.

В ГПК овец записывают только чистопородных животных с известным происхождением как по отцу, так и но матери, отличающихся хорошим телосложением, крепкой конституцией и отнесенных при бонитировке к элитной группе с оценкой не ниже четырех нулей — баранов не моложе 1,5 лет, маток — не моложе 2 лет. Для каждой породы .установлены минимальные требования по живой массе и настригу шерсти, а для тонкорунных пород — и по качеству, длине (в сантиметрах) и выходу чистой шерсти,

Генетические основы селекции овец. Поскольку овцы являются универсальными животными, а качество их продукции определяется многими показателями, то успех племенной работы в овцеводстве в значительной степени зависит от детального изучения наследственных качеств животных и наследуемости важнейших признаков и свойств в конкретном стаде.

Обычно селекционная работа должна проводиться по всем основным хозяйственным признакам, но с учетом наиболее важных из них для конкретного стада, ибо максимальный эффект дает селекция по возможно меньшему числу признаков. Так,, в тонкорунном овцеводстве наиболее важным признаком являются настриг шерсти и ее основные технические свойства, в мясо- шерстном полутонкорунном — скороспелость и выраженность мясных качеств, а также однородность шерсти и т. д.

Коэффициенты наследуемости основных хозяйственно полезных признаков в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве характеризуются следующими показателями: выход немытой шерсти — 0,4; выход чистого волокна — около 0,42; оброслость головы — 0,56; толщина волоса — 0,3—0,6; густота шерсти — от 0,5 до 0,8; длима штапеля - - 0,52; число извитков на 1 см длины волоса — 0,36—0,47; дефекты шерсти (мертвый волос) —.0,53.

Степень прогресса в стаде в значительной степени зависит от величины селекционного дифференциала. Только в том случае, когда животные, выделяемые в племенное ядро, обладают высокой продуктивностью и наследуемостью, можно ожидать эффективного улучшения всего стада. Чем выше селекционный дифференциал, тем быстрее происходит улучшение породных и продуктивных качеств стада. Обычно наиболее высоким селекционным дифференциалом обладают бараны-производители, поскольку они подвергаются более строгому и всестороннему отбору.

По большинству хозяйственно полезных признаков у овец наблюдаются и довольно высокие коэффициенты повторяемости, особенно по настригу и качеству шерсти. Однако следует учитывать, что романовские и каракульские овцы наиболее высококачественную продукцию дают только в молодом возрасте (овчины, шкурки).

В овцеводстве довольно резко выражена как положительная, I si is и отрицательная коррелятивная изменчивость по ряду при- ш.тков. Так, положительная корреляция наблюдается между величиной тонкорунных овец и их шерстной продуктивностью (JO,S6); в то же время повышенные мясные качества животных ока- шпзают отрицательное влияние на шерстную продуктивность и ее качество, поэтому мясошерстиые овцы значительно уступают тонкорунным по качеству шерсти.

11овышенная складчатость кожи у мериносовых 'овец хотя и cortjJKнуждается повышением' настрига шерсти, но приводит к уменьшению длины и снижению уравненности по толщине во- iiiiia. Наблюдается также отрицательная корреляция между I устотой и толщиной волоса. Густошерстные овцы обычно имеют более тонкую шерсть и наоборот. Такая же зависимость отмечается и между длиной и толщиной волоса. Чем длиннее волос, Тсм он грубее, а чем тоньше, тем он короче. Этим объясняется то обстоятельство, что все мясошерстные длинношерстные овцы имеют относительно грубую'шерсть (полутонкую), а все тонкорунные породы обладают сравнительно короткой шерстью (в среднем Я 8 см). Овцы с повышенной густотой шерсти имеют сравнительно 1о|>откую,.а редкошерстные — более длинную шерсть. Выход чистой шерсти положительно коррелирует с длиной штапеля ( 4-0,39), в то же время он имеет отрицательную корреляцию ( числом извитков.

Организация отбора в овцеводстве. Систематический и тща- и-льпый отбор животных в овцеводстве — сложный и трудоемкий процесс, так как он проводится одновременно по многим показа- и i',iM. Например, при индивидуальной бонитировке тонкорунных овец продуктивные качества животных оцениваются по I i показателям, многие из которых имеют тесную корреляционную связь.

Систематический отбор на каждой овцеводческой ферме дол- | I -11 проводиться в направлении закрепления и развития жела- и 'ii.iii.ix хозяйственно полезных признаков. Особенно большие ipi-пования предъявляются к племенным животным.

Отбирают животных по следующим показателям: происхождению, конституции и экстерьеру, уровню и характеру продуктивно. mi (живая масса, скороспелость, настриг шерсти, смушковые н шубные качества), качеству потомства.

Отбор овец по происхождению заключается п опенке родословных. По ним прежде всего оценивают породни. и, п кровность, а также принадлежность овец к определенным

Затем дается общая оценка родословной животного.

/I i»( племенных целей в первую очередь отбирают животных от и,1 in более высокопродуктивных родителей, принадлежащих к ве- г, щнм линиям. Особенно тщательно следует отбирать баранов- 111к>м '.водителей на племенных заводах и в племенных овцеводче- . 1,п\ совхозах. Знание родословной барана или матки позволяет сделать прогноз о вероятных качествах полученного от них потомства.

Отбор и тщательная оценка овец по конституции и экстерьеру имеют особо важное значение, поскольку с типом конституции тесно связан не только уровень продуктивности, но и качество самой продукции. Экстерьер- ные же особенности определяют выраженность породных признаков и мясные качества животных. При разведенни овец всех пород и направлений продуктивности наиболее желательной является крепкая конституция.

Отбор овец по продуктивным качествам производится с учетом направления продуктивности овцеводческого хозяйства, состояния стада и условий его эксплуатации. Так, в тонкорунном овцеводстве основное внимание уделяется настригу и качеству шерсти; в полутонкорунном мясошерстном — скороспелости молодняка, выраженности мясных качеств, настригу шерсти и ее техническим свойствам; в шубном (романовском) - скороспелости молодняка, качеству овчин, настригу и качеству шерсти; в смушково-молочном—качеству каракульских смушек и общей продуктивности взрослых овец; в мясосаль- ном — крупности и выносливости животных, живой массе, развитию курдюка. Одновременно учитывается способность животных передавать своп продуктивные качества потомству. В производственных условиях эти качества овец обычно оценивают при бонитировке.

По качеству потомства оценивают как баранов- производителей, так и овцематок. Однако особенно большое значение имеют оценка и отбор баранов-производителей.

Для выращивания на племя и на ремонт-баранчиков отбирают в несколько этапов;

й раз баранчиков от элитных и I класса маток отбирают в 2—3-недельном возрасте. При отборе обращают внимание на происхождение, живую массу, развитие, конституцию, экстерьер и запас кожи.

й раз ремонтных баранчиков отбирают после отбивки их от маток в возрасте 4—4,5 мес. При этом уточняют тип телосложения, развитие костяка, обросЛОсть и определяют длину и тонину шерсти. В основу второго этапа отбора положена живая масса при отбивке. При этом баранчики, масса которых больше 30 кг, считаются крупными. 25 29 кг — средними и 25 кг — мелкими.

Оставляют баранчиков, как правило, в 5—6 раз больше, чем нужно хозяйству.

й раз баранчиков отбирают в 12—15 мес. В этом возрасте их бонитмруют, учитывают шерстную и мясную продуктивность.

й раз оценку и отбор проводят перед первой случкой. Для проверки по качеству потомства отбирают лучших баранов в количестве, превышающем потребности в 2 раза. Для проверки баранов в племенных и товарных хозяйствах выделяют отары ма-

TOR' не ниже I класса. Каждым бараном осеменяют 50—100 маток пи возможности! в одинаковые сроки. Оценивают баранов по качеству потомства при наличии в годовалом возрасте 40—50 дочерен. Производителей молено оценить по продуктивности всего Приплода, а в племенных хозяйствах — по продуктивности ярок-

11рмменяются следующие методы о ценк и баранов- производителей по качеству потомства: 1) сопоставление числа ягнят элитных и I класса, полученных от разных баранов; 2) сопоставление продуктивности потомства разных, производнте- '|| н с продуктивностью их сверстниц и со средними данными по -.и .-листву; 3) сравнение качества потомства с показателями породы и степенью его сходства с отцом; 4) сопоставление качества ючерей с их матерями.

При оценке производителей учитывают удельный вес потом- ciici i класса и элита. При этом производитель считается отллч и мм, если в его потомстве от маток I класса получено животных о же класса не менее. 70 %, хорошим — 60—69 % и посред-

темным — 50—59 %. Лучшими баранами по наследственной передаче признаков считаются те, потомство которых характеризуется более высоким приростом, меньшими затратами корма на I id прироста массы в сравнении со средними показателями у лри- п.чмда всех проверяемых баранов.

11о степени наследуемости отдельных признаков баранов- мIм111 -.водителей распределяют на группы: 1) достоверные улучша- м hi и ли ухудшатели, когда критерий достоверности равен 3 единицам и более; 2) вероятные — 2—2,9 единицы; 3) условные — I 1,9 единицы; 4) средние — 0,0—0,9 единицы. В промышленных с г/1 ца х баранов проверяют путем использования их на матках определенного класса.

Проверка маток по качеству потомства ныеит существенное значение, так как по степени влияния на пле- •к'ипце и продуктивные качества приплода они не уступают барсим-производителям. Меньшая значимость маток в племенной

JJ и' объясняется лишь тем, что от них в течение жизни получают

чесшгельно меньше ягнят, чем от производителей. Это преиму- Ш/ < юо будет несколько нивелироваться при широком применении трансплантации эмбрионов.

На племенных фермах по качеству потомства необходимо •- и. тематически проверять всех элитных и первоклассных маток, с.. горы ми ведется углубленная племенная работа. Такую проверну проводят путем сравнения качества приплода с качеством . I чагореft.

,Мл ток, от которых за. два ягнения получен хороший приплод,

ми... '.it к лучшим по их способности передавать потомству свои ц. ипме свойства. Если же в результате спариваний с хорошими ■ ■[■•iii изоднтелями в течение двух лет подряд от маток получают й' доилс творительное потомство, то их переводят из элитной Ч' ПШ'| В группу маток первого или более низкого класса,

Основные принципы и методы подбора овец. Подбор в овцеводстве должен проводиться по тем же показателям, которые учитываются при отборе животных, однако особое внимание необходимо обращать' на основные из них, поскольку одновременного улучшения овец каждой породы по всем хозяйственно полезным признакам достичь практически невозможно вследствие большого числа этих показателей и их изменчивости.

Эффективность подбора определяется по качеству приплода текущего года в сравнении с предыдущим, а также путем сравнения качества потомства (ярок) с качеством их матерей. Эффективный подбор невозможен без хорошего выращивания молодняка и правильного его использования.

В овцеводстве применяют однородный (гомогенный) и разнородный (гетерогенный) подбор.

О д и о р о д н ы й подбор широко применяется при типизации стада и линейном разведении овец. Однако в овцеводстве такой подбор нельзя понимать в абсолютном смысле этого слова вследствие множества показателей, характеризующих племенные и продуктивные качества животных. Так, при однородном подборе животных в стаде по длине шерсти не всегда достигается ее однородность по густоте или тонине. Поэтому однородный подбор необходимо проводить с учетом корреляционной изменчивости признаков и свойств. Наиболее широко этот подбор используется в племенном овцеводстве при условии, что показатели баранов- производителей превышают показатели маточного состава, т. е. во всех случаях однородный подбор должен способствовать непрерывному улучшению стада.

В связи с тем, что в любом стаде спариваемые между собой животные не бывают полностью одинаковыми (по ряду признаков различаются между собой), то однородного спаривания практически не существует. Следовательно, в каждом случае однородного подбора есть элементы разнородного.

Разнородный подбор применяется для усиления наиболее важных показателей в маточном стаде, а также для получения животных с промежуточными показателями.

Разнородный подбор широко применяется на неплеменных фермах, где бараны значительно превосходят маток по классу и особенно по степени выраженности ведущих признаков.

Важное последствие разнородного подбора — биологическая полноценность потомства, выражающаяся в его повышенной жизнеспособности и лучшем использовании питательных веществ корма на образование продукции. Благодаря этим особенностям, а также высокой продуктивности помесей разнородный подбор можно считать на перспективу одним из основных методов разведения животных в товарном овцеводстве.

В зависимости от назначения стада в овцеводстве практикуется как индивидуальный, так и групповой (классный) подбор.

Индивидуальный подбор применяется только в племенном овцеводстве при проведении случной кампании в элитных и первоклассных маточных отарах. Он предусматривает закрепление за каждым бараном-производителем маток с соответствующими племенными и продуктивными качествами. При индивидуальном подборе учитываются происхождение, продуктивность, а также качество потомства, полученного от предыдущих спариваний.

Групповой (классный) подбор применяется на товарных фермах и в племенных хозяйствах при проведении случной кампании в маточных отарах низших классов. В этом случае баранов подбирают с учетом суммарной оценки маток того или иного бонитировочного класса, беря за основу самые характерные конституциональные и наиболее важные продуктивные качества животных данного класса, их происхождение, а если возможно, то и возраст.

Основная задача такого подбора — получение более продуктивного по сравнению с матками потомства. Так, в тонкорунном овцеводстве для маток II класса необходимо подбирать крупных высокопродуктивных баранов-производителей c. длинной и достаточно густой шерстью, с учетом того, что при бонитировке ко II классу относят сравнительно мелких и короткошерстных животных.

Методы разведения овец. В зависимости от качественного состояния стада и его назначения (племенное или пользовательное) в овцеводстве применяют различные методы разведения. Основными из них являются чистопородное и некоторые виды межпородного скрещивания. При создании новых пород нередко используется также и гибридизация.

На племенных заводах, в племенных совхозах и на племенных фермах колхозов и совхозов применяется чистопородное разведен и е. Нередко этот метод используют на крупных товарных фермах в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве для получения в определенных природных и кормовых условиях большого поголовья с однородной, высококачественной шерстью. На фермах при производстве каракуля и романовских овчин чистопородное разведение позволяет получать наиболее высококачественную продукцию, которую дают только чистопородные животные.

Межпородное скрещивание в овцеводстве используется как для создания новых пород, так и для повышения продуктивности помесного приплода. Большинство современных пород овец во всем мире создано методами межпородного скрещивания.

В овцеводстве довольно широко применяются поглотитель- вое, воспроизводительное, вводное, промышленное и переменное скрещивания.

Поглотительное (преобразовательное) скрещивание особенно широко использовалось при улучшении местных грубошерстных овец баранами тонкорунных и полутоикорунных пород, что позволило полностью обеспечить потребность страны в тонкорунной и полутонкорунной шерсти.

Воспроизводительное (заводское) с к р е- щ я в а и и е в основном применяется при создании новых пород.

Путем вводного скрещивания («п р и л и т и я к р о в и») были усовершенствованы многие отечественные породы, особенно в тонкорунном овцеводстве. Так, для улучшения казахской тонкорунной породы в различных стадах применялось «прилитие крови» баранов асканийской, алтайской и кавказской гюрод. Для повышения настрига шерсти и ее качества у овец породы прекос применялось вводное скрещивание с баранами асканийской породы Для улучшения физических и технологических качеств шерсти в некоторых хозяйствах, разводящих овец грозненской, ставропольской и других тонкорунных пород, в период 1971—1975 гг. применялось «прилитие крови» австралийских мериносов.

В совхозе имени Розы Люксембург Донецкой области применили следующую схему вводного скрещивания. Маток цигайской породы скрещивали с баранами породы ромни-марш до получения помесей II поколения, а затем лучших помесных баранов спаривали с матками цигайской породы с последующим разведением жйротных желательного типа «в себе». Это позволило увеличить жцрую массу и длину шерсти у цигайских овец при сохранении ос Л овны л особенностей материнской породы — типа шерсти, крепкой конституции и приспособленности к разведению в условиях засушливого климата. Таким образом удалось создать новый внyipппородный тип овец цигайской породы, названный прназов- ским-

Промышленное скрещивание используется тодько на товарных фермах-для получения помесей промышленного на3яачения. В большинстве случаев у помесных животных гетерозис проявляется в отношении мясных качеств. По шерстной продуктивности обычно наблюдается промежуточное наследование признаков. Поэтому промышленное скрещивание желательно применять в полутонкорунном мясошерстном овцеводстве при производстве молодой баранины и кроссбредной шерсти, Где на товарных фермах овец длинношерстных пород и их помесей скрещиваютс баранами полутонкорунных короткошерстных пород.

В тех хозяйствах, где по плану предусматривается промышленное скрещивание, лучшая часть маточного стада используется для воспроизводства стада методом чистопородного разведения, а" остальных маток скрещивают с баранами полутонкоруниых мяСошерстных пород. В зависимости от качества животных и хозяйственных условий применяют простое двухпородное или сло}Кное многопородное скрещивание.

В овцеводстве в большинстве случаев применяется промышленное переменное скрещивание. Оно используется в основном в тонкорунном овцеводстве для повышения настрига и улучшения качества шерсти.