- •Глава I

- •1. Эффективность трансформации растительных белков в белки животноводческой продукции

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •5. Цикличность основных операций по движению поголовья на комплексе с поголовьем 2000 коров

- •7. Размер боксов, см

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •8. Примерный план роста бычков (некастрированных) различных пород в зависимости от интенсивности их выращивания

- •9. Основные технико-экономические показатели комплексов по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочного и комбинированного направления продуктивности

- •10. Характеристика откормочных площадок

- •Глава III свиноводство

- •12. Рйтпрокные транслокации в породах свиней и их влияние на плодовитость

- •14. Продолжительность цикла выращивания и откорма молодняка при разной интенсивности роста, сут *

- •Глава IV овцеводство

- •15. Химический состав баранины в зависимости or упитанности, %

- •Глава V

- •16. Химический состав яиц разных видов птицы, %

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •18. Содержание минеральных веществ и витаминов в съедобной части мяса,

- •19. Минимальные требования к качеству инкубационных яиц сельскохозяйственной птицы

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •20. Режим инкубирования яиц в инкубаторах «Универсал»

- •22, Температурный режим помещений для цыплят разного возраста, °с

- •23. Основные технологические параметры выращивания бройлеров

- •24. Температурно-влажностный режим для бройлеров

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

- •Глава VI коневодство

- •26. Величина дневной работы, выполняемой лошадью при нормальной силе тяги, кДж (по Карлсену г. Г.)

- •27. Численность породных лошадей в государственных хозяйствах, голов (на 1 января 1985 г.)

- •29. Показатели комплексной оценки уровня тренированности скаковых лошадей (по а. А. Ласкову и др., 1982)

- •Глава I 5

- •Глава III свиноводство 202

- •Глава IV овцеводство 262

- •Глава V 367

- •Глава VI коневодство 491

Глава III свиноводство

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СВИНОВОДСТВА

Свиноводство является одной из наиболее высокоэффективных отраслей животноводства. Высокое многоплодие, способность в течение одного года давать по два и более опороса позволяют при интенсивном ведении отрасли от одной свиноматки в год получать 2,0—2,5 т свинины, затрачивая на производство 100 кг продукции 400—450 корм. ед.

В структуре мирового производства мяса свинина с 1978 г. стоит на первом месте. Причем в странах с развитым животноводством рост производства мяса происходит в первую очередь за счет интенсивного развития свиноводства. Поэтому удельный вес свинины в общем производстве и потреблении мяса, как правило, превышает 50%: ГДР — 67,7%; Дания — 61,0%, Нидерланды— 59,2 %; ФРГ — 57,4 %. В нашей стране производство свинины также на протяжении многих лет в общем производстве мяса составляло 41,6 %. Однако с 1970 г. сложилась тенденция снижения ее удельного веса, и в 1981—1982 гг. этот показатель составил в среднем 34 %, в 1985 г. •— 30 %.

В последние годы рост производства свинины в мире достигнут главным образом за счет интенсификации отрасли и увеличения поголовья. Так, в 1971 г. на одну имевшуюся на начало года голову свиней производилось по 62 кг свинины, а в 1980 г. —68,9 кг. Поголовье свиней за этот период возросло в мире с 634,7 до 797,9 млн голов, или на 25,7 %, а производство свинины увеличилось с 38,7 до 55 млн т, или на 42,1 %.

В нашей стране за этот период поголовье возросло на 9,5 % при некоторой стабилизации производства свинины. На начало 1986 г. поголовье составляло 77,8 млн, производство свинины—■ 5,9 млн т.

Основными направлениями развития отрасли в стране являются специализация, концентрация и постепенный перевод на промышленную основу. В общем производстве мяса производство свинины на промышленных комплексах в последние годы составляет более 27 % . В стране действует 591 свиноводческий комплекс, в том числе 245 совхозных, 190 колхозных и 156 межхозяйственных. Ими произведено 1335 тыс. т и реализовано государству 1386 тыс. т свинины в живой массе. На комплексах среднесуточные приросты свиней на откорме составили 439 г, или были выше, чем в колхозах, совхозах и объединениях, на 100 г; себестоимость продукции была ниже в 1,5 раза, а прямые затраты труда — ниже в 3,7 раза.

Осуществляется реконструкция существующих ферм и строятся новые высокомеханизированные колхозные и совхозные фермы и комплексы, более широкое распространение получает межхозяйственная кооперация по производству свинины.

В перспективе производство свинины будет увеличиваться путем роста поголовья свиней и интенсификации его использования, улучшения сбалансированности рационов. Будет организовано централизованное производство престартерных и стартер- ных комбикормов для поросят-сосунов и отъемышей, а также премиксов для обогащения зерновых кормосмесей в хозяйствах, использующих для кормления животные корма собственного производства. Намечаются расширение племенной базы и разработка зональных систем разведения и гибридизации свиней, что позволит повысить эффективность селекционно-племенной работы.

В стране разработан комплексный план развития племенного дела в животноводстве на период до 1990 г., в котором предусмотрены расширение племенной базы свиноводства, создание новых пород, типов и линий, совершенствование существующих пород с целью повышения эффективности их использования в промышленном свиноводстве. В соответствии с этим планом разработаны республиканские системы разведения и завершаются работы по подготовке всесоюзной системы разведения свиней.

Увеличение сети племенных хозяйств и рост численности маточного поголовья в них позволят к запланированному периоду полностью обеспечить потребности отрасли в племенном поголовье.

В настоящее время в стране используется 15 отечественных и 12 зарубежных пород свиней. Большинство из них хорошо приспособлено к местным условиям и при надлежащих условиях кормления и содержания имеет высокую продуктивность. В среднем по всем генотипам свиней возраст достижения живой массы 100 кг составил 195 дней при среднесуточном приросте 707 г и расходе кормов на единицу прироста 3,8 корм. ед. По вновь созданным специализированным типам эти показатели соответственно составили 175—180 дней, 730—750 г, 3,6—3,8 корм. ед.

Практика отечественного и зарубежного свиноводства показывает, что гибридизация при высоком уровне селекции в породах позволяет получать молодняк, продуктивность которого за счет устойчивого эффекта гетерозиса на 10—15 % выше, чем у чистопородных животных.

Использование в практике свиноводства перечисленных мероприятий позволит в ближайшее время существенно увеличить производство свинины в стране.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВИНЕЙ

Свиньи отличаются от других видов сельскохозяйственных животных рядом биологических особенностей, рациональное использование которых делает отрасль высокорентабельной. Важнейшими из них являются высокое многоплодие и хорошие материнские качества свиноматок, относительно короткий период супоросности, скороспелость, хорошая оплата корма продукцией, высокая продуктивность и полноценность мяса, всеядность и широкие адаптационные возможности.

Многоплодие. Свиньи самые многоплодные Из всех домашних животных. При полноценном кормлении и хороших условиях содержания свиноматка дает 10—14 поросят за опорос. Известны случаи, когда рождалось более 30 поросят.

Продолжительность супоросности у свиней колеблется от 102 до 128 дней. В среднем она составляет 114—115 дней. При межпородном скрещивании продолжительность супоросности свиноматок сокращается на 0,6—1 день по сравнению с чистопородным разведением.

При четкой организации производства и раннем отъеме поросят (в 26—35 дней) от каждой свиноматки в год можно получить более двух опоросов.

Скороспелость и оплата корма. Свиньи быстро достигают половой зрелости и с 7-8-месячного возраста могут использоваться для воспроизводства. Свинки уже к годовалому возрасту способны принести нормально развитый приплод. На 6—8-е .сутки живая масса поросят удваивается, а к 2 мес увеличивается в 16—27 раз. При сбалансированном кормлении и нормальных условиях содержания чистопородный молодняк свиней отечественных пород достигает живой массы 100 кг за 6—6,5 мес, а помесный — на 10—20 дней быстрее. Известны случаи достижения этого показателя за 140 дней. Биологическим пределом считается возраст достижения живой массы 100 кг за 100 дней.

Затраты кормов на единицу прироста живой массы у свиней значительно ниже, чем у крупного рогатого скота и овец. В условиях промышленных комплексов затраты кормов на 100 кг прироста у свиней составляют 400—500 корм, ед., в то время как у молодняка крупного рогатого скота — 650—800 корм, ед,, у овец — 600—1000 корм. ед. При контрольном откорме затраты кормов значительно ниже и не превышают 400 корм. ед,. а у лучших животных — 300 корм. ед. на 100 кг прироста.

Выход продукции у свиней также гораздо выше, чем у других видов животных. В зависимости от живой массы убойный выход колеблется от 70 до 85 %. У молодняка живой массой 80—100 кг он составляет 70—75 %, 100—120 кг — 7.6—80 %, 150 кг и более — 80—82 % и у хорошо откормленных свиней — 83—85 %. Убойный выход у крупного рогатого скота достигает 50—60 %, у овец —■ 44—52 %.

В тушах свиней отечественных пород выход мякоти (мяса и сала) составляет 87—89 %, в ней содержится 7,6—8,3 кг полноденного белка и 13—15 кг легкоусвояемого жира.

Питательные качества свинины. Мясо свиней является биологически полноценным продуктом питания. Оно содержит меньше воды (60—62 %), чем говядина и баранина (72—75 %), и отличается высокой энергетической питательностью. В 1 кг мяса животных средней упитанности содержится 12 810 кДж, жирного — 17 052 кДж, а в 1 кг сала — более 34 020 кДж, тогда как в 1 кг говядины и баранины — соответственно 6300 и 5250 кДж. Свиное мясо нежное, сочное, имеет отличные вкусовые качества, хорошо консервируется и наиболее пригодно для приготовления всевозможных копченостей и колбас.

Всеядность и адаптационная способность. Свиньи могут поедать практически все корма, которые употребляют и другие виды сельскохозяйственных животных. Они хорошо усваивают корма растительного и животного происхождения, а также продукты их переработки и пищевые отходы.

Адаптационные возможности свиней имеют широкий диапазон. Благодаря этому свиней можно с успехом разводить во всех климатических зонах страны.

Контрольные вопросы

Охарактеризуйте современный уровень производства свинины в СССР и задачи по развитию отрасли в текущей пятилетке.

В чем состоят особенности воспроизводительной способности, продуктивности и адаптационных возможностей домашних свиней.

КОНСТИТУЦИЯ, ЭКСТЕРЬЕР И ИНТЕРЬЕР СВИНЕЙ

Оценка свиней но конструкции и экстерьеру имеет особенно большое значение, так как у этого вида животных отмечается очень тесная взаимосвязь экстерьера с уровнем и характером продуктивности. Совершенно очевидно, что свиньи грубой или нежной переразвитой конституции, а также животные с серьезными экс- терьерными пороками и недостатками не могут обладать высокими мясными качествами.

Типы конституции. При классификации по Кулешову—Иванову в свиноводстве наиболее четко проявляются следующие"типы конституции: крепкая, грубая плотная, грубая рыхлая, нежная плотная и нежная рыхлая.

Экстерьер. Для свиней особенности телосложения являются довольно устойчивыми породными признаками. В сильной степени они зависят от производственного типа, породности, возраста и пола животных.

Наиболее детально конституцию и экстерьер оценивают по 100-балльной системе при бонитировке животных, которую проводят только на племенных фермах.

Животные, имеющие кратерные соски, недостаточное их количество (менее 12), сильную иксообразность передних конечностей, резкий перехват груди за лопатками или в пояснице, про- вислую спину, мопсовидность, криворылость и неправильный прикус, подлежат выбраковке из воспроизводящего состава стада.

Кондиции и сдаточные категории свиней. Под кондицией понимают состояние упитанности животного, тесно связанное с хозяйственным его использованием, особенностями кормления и содержания. У свиней различают заводскую (племенную), откормочную и выставочную кондиции.

Согласно ГОСТ 1213—74 реализуемые на убой животные делятся на шесть категорий: I — свиньи (молодняк) беконные с живой массой при убое 80—115 кг; толщиной хребтового шпика 1,5—3,5 см и белой окраской кожи; II —свиньи (молодняк) мясные с живой массой при убое 60—150 кг и толщиной шпика 1,5—4,0 см. Сюда же относятся подсвинки с живой массой 20— 60 кг и толщиной шпика 1,0 см и более; III —свиньи жирные с толщиной шпика 4,1 см и более; IV — боровы, свиноматки с живой массой более 150 кг и толщиной шпика от 4 до 16 см; V — поросята-молочники с живой массой 4—8 кг; VI — нестандартные (поросята, хряки, свиньи) животные, не отвечающие требованиям первых пяти категорий.

Интерьер. Интерьерные показатели используются для более полной характеристики типов конституции свиней, а также при изучении внутрипородных типов и межпородных различий свиней.

У свиней установлены существенные половые и возрастные различия по Некоторым гематологическим показателям. Так, по данным Р. Гетце, в 1 мм3 крови хряков-производителей содержится 9,09 млн, а свиноматок — 6,9 млн эритроцитов. Соответственно содержание гемоглобина в крови составляет 121,9 и 118,2 г/л. По данным С. Б. Грожевской, в 1 мм3 крови новорожденных поросят содержится 5,1 млн эритроцитов, гемоглобина — 141 г/л. В 30-дневном возрасте эти показатели соответственно составляют 6,6 млн и 103 г/л.

П. Е. Ладан и др. указывают, что у свиней специализированного мясного типа по сравнению с животными универсального направления продуктивности содержание в крови альбуминов выше, и разница в пользу мясного типа свиней составляет почти 30 %. Повышенное содержание альбуминов, а также более активная деятельность желез внутренней секреции способствуют интенсивному формированию у мясных свиней мышечной ткани.

225

8 Зав. 572

It.' Интерьерные особенности свиней контрастных типов конституции

Грубая

плотная

Нежная рыхлая

Показатели

Средняя

величина

Средняя

величина

Колебания

Колебания

Толщина, мкм:

Крепость

пястных костей,

кг/сма

Масса пястных костей 38,9 29,6—54,0 47,6 36,6—67,7

95,8 75,8—119,1 112,5 79,2—155,0

1663 1368—2147 1843 1311—2204

17,85 14,82—20,68 19,45 16,65—21,64

78,7 56,6—116,6 85,6 69,6—121,1

мышечных волокон колеблется от 1952 до 2222 мм2, количество мышечных волокон на 1 мм2 площади мышечного пучка — от 888 до 1240, количество жиросодержащих волокон в мышечных пучках — от 35 до 53.

Для примера в табл. 11 приведены некоторые интерьерные особенности свиней контрастных типов конституции (нежной рыхлой и грубой плотной).

Контрольные вопросы

Опишите характерные признаки свиней разных типов конституции. Какие типы конституции являются желательными, нежелательными и почему?

Опишите экстерьерные особенности свиней разных половозрастных групп.

Какие пороки экстерьера вызывают необходимость выбраконки свиней?

Какие интерьерные особенности характеризуют продуктивность свиней?

ПОРОДЫ СВИНЕЙ

В настоящее время в мире разводится более 200 пород свиней. Наибольшее влияние на процесс породообразования оказали такие заводские породы, как крупная белая и беркширская. Наиболее широко распространены породы мясного направления продуктивности ландрас и пьетрен.

Породы универсального типа. Крупная белая порода. Создана в результате многолетней работы советских селекционеров по совершенствованию крупных белых свиней английского происхождения- При создании породы были использованы высокопродуктивные помеси, полученные в результате скрещивания хряков английской крупной белой породы с местными свиньями.

Впервые свиньи крупной белой породы были завезены в Россию в 80-х годах XIX столетия. В последующем их завозили в нашу страну в 1923, 1925, 1928 и 1931 гг. из Англии в плановом порядке для создания отечественного племенного свиноводства. Существенное влияние на животных оказали климат, тип кормления и условия содержания.

Преобразованием и улучшением свиней крупной белой породы

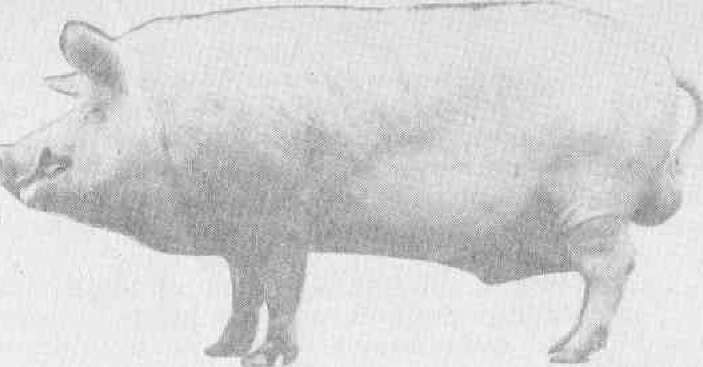

занимались М. М. Щепкин, М. Ф. Иванов, Н. Н. Завадовский и другие ученые. В результате их углубленной селекционно-племенной работы в сотрудничестве со свиноводами-практиками была создана высокопродуктивная, хорошо приспособленная к природным и хозяйственным условиям различных зон Советского Союза отечественная крупная белая порода свиней (см. вклейку).

Она характеризуется следующими особенностями экстерьера: голова умеренной величины; рыло с небольшим изгибом, у некоторых животных длинное и прямое; уши средней величины, тонкие, упругие, направлены вверх, вперед и в стороны; шея средней длины, мускулистая сливается с туловищем без перехвата; плечи широкие, мясистые; холка прямая, без западин за лопатками; ноги сухие, хорошо поставленные, бабки прямые, короткие; грудь глубокая и широкая; спина прямая и широкая; бока глубокие, длинные; брюхо объемистое, плотное, с хорошо выполненными пахами; крестец средней длины, широкий, мускулистый; окорока округлые, мускулистые, спускающиеся до скакательного сустава; кожа эластичная, без складок на суставах; щетина длинная, равномерно покрывает все тело; сосков у свиноматок и хряков не менее 12. К недостаткам экстерьера можно отнести свислый крестец, мягкие бабки, недостаточно крепкий копытный рог.

Взрослые хряки имеют массу 330—350 кг, свиноматки — 240—260 кг. Длина туловища хряков 178—183 см, свиноматок — 162—165 см, обхват груди — соответственно 165—168 и 148— 152 см. Многоплодие свиноматок 10—12 поросят, молочность (масса гнезда поросят в возрасте 21 сут) 48—50 кг. В племенных хозяйствах эти показатели выше.

Совершенствованием племенных качеств свиней крупной белой породы занимаются 52 племенных завода, 62 племенных совхоза и племобъединения и значительное число племенных ферм. К ведущим племенным хозяйствам относятся племзаводы «Никоновское», «Большое АлексБевское», «Константиново», «Ачкасово» Московской области, «Венцы—Заря» Краснодарского края, «Великая Буромка» Черкасской области, «Васильевка» Сумской области и др. Для координации племенной работы созданы центральный и зональные советы по породе.

Крупная белая порода является плановой почти на всей территории Советского Союза. В качестве основной заводской породы ее использовали в скрещиваниях с местными свиньями при создании ряда отечественных пород; их широко используют в качестве материнской породы и для промышленного скрещивания.

8*

227

Украинская степная белая порода. Создал породу академик ВАСХНИЛ М. Ф. Иванов. Работа была начата им в 1926 г. Задача состояла в том, чтобы животные новой породы сочетали в себе приспособленность местных свиней к условиям степных районов Украины и высокую продуктивность животных

крупной белой породы. К 1934 г. такая порода свиней, названная украинской степной белой, была создана.

Основу будущей породы составило потомство выдающегося хряка Аскания I. Одновременно с инбридингом применялась жесткая выбраковка животных, уклоняющихся как в сторону крупной белой английской породы, так и в сторону местных свиней. С помощью этих методов удалось уже у II и III поколений помесей закрепить желательные признаки. Дальнейшая работа заключалась ё создании неродственных между собой линий и семейств.

За период с 1926 по 1934 г. М. Ф. Иванов вывел три линии хряков и 10 семейств маток. В настоящее время совершенствованием породы занимается Научно-исследовательский институт животноводства степных районов Украинской ССР.

В породе насчитывается 15 линий хряков и 54 семейства маток. Ведущими из них являются линии Аскания, Задорного, Степняка, Нового, Мирного и др., а также семейства Аскании, Галки, На- дии, Малины, Ваги и др.

По конституциональному типу животные украинской степной •белой породы несколько отличаются от свиней крупной белой породы (см. вклейку). Голова у них средней величины со слегка вогнутым профилем; уши большие, несколько нависающие на глаза; костяк мощный; туловище глубокое и широкое; окорока хорошо выполненные; ноги крепкие; кожа плотная, щетина густая; масть свиней белая. По развитию и продуктивности украинские степные белые свиньи почти не отличаются от животных крупной белой породы; взрослые хряки имеют массу 300—350 кг, длина их туловища 175—180 см, обхват груди 172—175 см; соответствующие показатели свиноматок равны 230—260 кг, 158— 162 и 150—155 см; их многоплодие 10—11,5 поросенка, молочность 48 кг и выше.

По данным Украинского НИИ животноводства степных районов УССР, молодняк степной белой породы при контрольном откорме достигает массы 100 кг в возрасте 190—195 дней при среднесуточном приросте 650—680 г и затрате корма на 1 кг прироста 3,9—4,0 корм.'ед. Потомки некоторых хряков характеризуются более высокими показателями.

Разводят свиней этой породы преимущественно в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, частично в Молдавии, Среднеазиатских республиках, Армении и на Северном Кавказе. Совершенствованием их племенных и продуктивных качеств занимаются племзаводы «Аскания- Нова» и «Сивашский» Херсонской области, «Комсомолец» Ставропольского края, племзавод колхоза «Заря» Краснодарского края и др.

Литовская белая порода. Выведена порода методом сложного воспроизводительного скрещивания местных улучшенных свиноматок с хряками крупной белой, немецких коротко-

Рис.

I А, Хряк литовской белой породы

ухой и длинноухой пород; причем самое большое влияние на формирование литовских свиней оказала крупная белая порода. Порода создавалась путем целенаправленного отбора и подбора животных по продуктивности, развитию и экстерьеру; формирования линий, семейств и родственных групп; улучшенного кормления и содержания животных.

Плановая работа по разведению и совершенствованию литовских свиней началась в 1926 г. С этого времени ведется Государственная племенная книга; несколько позднее была организована оценка откормочных и мясных качеств молодняка методом контрольного откорма. Большую роль в становлении породы сыграли Шедувский и Шакяйский государственные племенные рассадники, которые обслуживают более 30 племенных ферм. В 1967 г. порода прошла государственную апробацию.

Свиньи литовской белой породы занимают по численности второе место в стране. Это животные преимущественно мясосаль- ного типа (рис. 14). Туловище у них хорошо развито; голова средней величины с небольшим изгибом профиля; уши средней величины, направленные вперед и в стороны, не нависающие на глаза; шея средней длины; бока ровные и глубокие; спина прямая и слегка аркообразная; ноги средней высоты; кожа плотная, нетолстая, без складок, белого цвета; щетина белая, средней длины, негустая. Из пороков и недостатков телосложения часто встречаются свислый крестец, слабые бабки, перехват за лопатками и недостаточная оброслость.

Масса хряков составляет 310—330 кг при длине туловища 170—175 см и обхвате груди 159—162 см; свиноматок — 220— 230 кг при длине туловища 153—155 см, многоплодие их в среднем 11 поросят. Показатели лучших животных породы значительно выше.

Свиньи литовской белой породы хорошо сочетаются при скрещивании с животными породы ландрас. По сравнению с исходными породами показатели среднесуточного прироста у таких помесей повышаются на 8—14 %; живой массы 100 кг они достигают на 13—19 сут раньше, а затраты корма у них ниже на 0,35— 0,45 корм, ед.; мясные качества помесей также значительно улучшаются.

При утверждении породы в ее структуре было 12 линий хряков и 29 семейств свиноматок. Наиболее распространенными и высокопродуктивными являются линии Баравикаса, Гранитаса, Императорюса, Юаянаса, Яуриса, Алкониса, семейства Руты 8, Дросуоле 12, Аушры 56, Трумпаснуке 6.

Свиней литовской белой породы разводят главным образом в Литве. Для промышленного скрещивания их используют в Белоруссии, на Украине, в Молдавии и в некоторых других республиках.

Племенную работу с животными этой породы под руководством Литовского НИИЖ ведут племенные совхозы «Поцюняй», «Ге- драйчай» и племенные заводы колхозов «Большевикас», «Гри- жува» и «Драугас». Направлена она на совершенствование мясных и откормочных качеств, а также на устранение конституциональных и экстерьерных недостатков.

Эстонская беконная порода. Создавалась порода с 1926 по 1961 г. на базе местных свиней, которых улучшали путем поглотительного и воспроизводительного скрещивания с датскими ландрасами и животными немецкой длинноухой породы. Сложных помесей в целях освежения крови, увеличения длины туловища и улучшения мясных качеств скрещивали с хряками породы ландрас шведского происхождения.

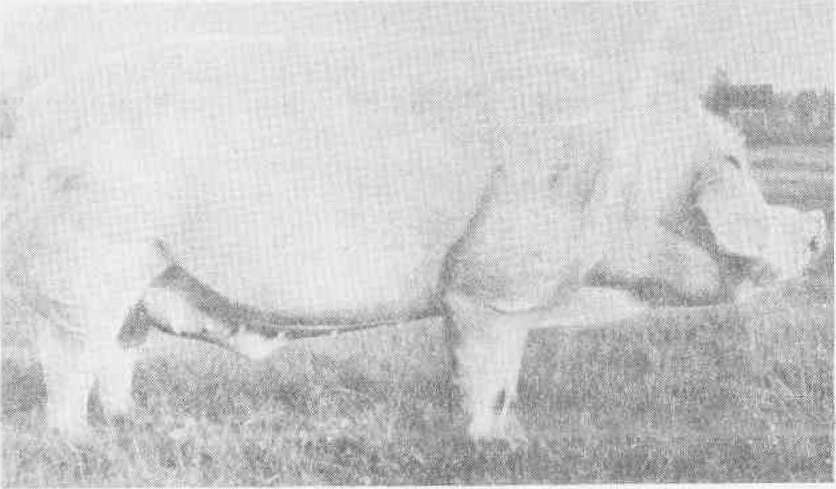

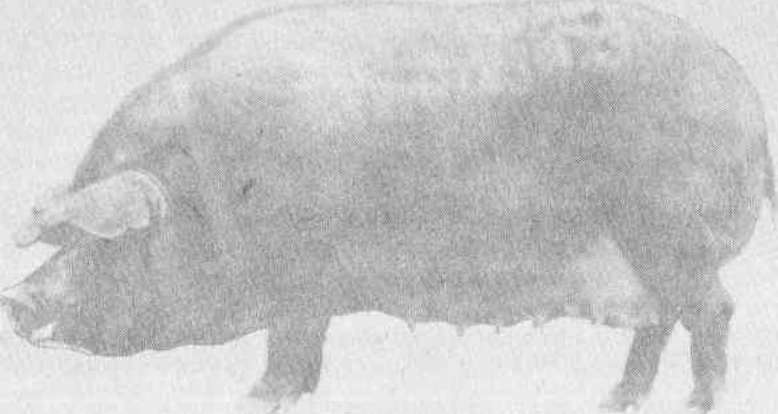

По экстерьеру свиньи эстонской беконной породы похожи на свиней породы ландрас. Туловище у них длинное; костяк тонкий; шея длинная, мясистая; спина длинная, прямая; окорока хорошо выполнены (рис. 15); кожа розовая, иногда с мелкими пигментными пятнами. От ландрасов свиньи эстонской беконной породы отличаются более крепкой конституцией и лучшей приспособленностью к условиям Прибалтики.

Хряки имеют массу 320—330 кг при длине туловища 180— 185 см и обхвате груди 160—165 см; свиноматки — 220—240 кг при длине туловища 160—165 см и обхвате груди 140—150 см; многоплодие свиноматок 11—12 поросят. Среднесуточный прирост живой массы подсвинков этой породы составляет 700—750 г при расходе на 1 кг прироста массы 3,75—3,85 корм, ед.; толщина шпика в области шестого-седьмого грудного позвонка 32—35 мм; площадь «мышечного глазка» 33—34 сма. Показатели отдельных животных значительно лучше.

При промышленном скрещивании эстонских беконных свиней с животными ряда других пород отмечается высокий эффект гетерозиса. По данным Эстонского научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии, помеси достигают массы 100 кг на 8—13 дней раньше животных исходных пород, показатели

Рис.

15. Свиноматка эстонской беконной породы

среднесуточного прироста живой массы повышаются на 57— 85 г, а затраты корма на 1 кг прироста снижаются на 0,2—0,4 корм. ед.

В породе имеются 14 линий хряков, в том числе линии Линдера, Эрка, Сибера, Викинга, Мынуса, Кардинала, Тисттера, Пярдика, Пирата, Куллера и более 30 маточных семейств, включая семейства Кайи, Матсакасы, Лийху, Кадре, Лунде и др.

Племенная работа направлена на дальнейшее улучшение мясных и откормочных качеств. Совершенствованием породы занимаются племзаводы «Лунгу», «Пяривере» и «Ярваканди» Эстонии.

Районирована порода в Прибалтике. Отсюда этих свиней вывозят в РСФСР, Молдавию и другие республики.

Б рейтовская порода. Выведена порода в результате воспроизводительного скрещивания местных свиней с датскими ландрасами, крупными белыми и средними белыми свиньями. Работа по ее созданию была начата в конце XIX столетия, но плановый характер стала носить с 1934 г. после организации Брейтовского госплемрассадника. Научно-методическое руководство работой по созданию породы осуществлялось В. М. Федо- риновым и Г. Ф. Махониной. Утверждена порода в 1948 г. К этому времени она отвечала существующим экономическим требованиям и была хорошо приспособлена к условиям разведения на фермах северо-западных районов РСФСР. Брейтовские свиньи были преимущественно мясосального типа, отличались высокой скороспелостью и хорошим использованием дешевых местных кормов.

Экстерьер брейтовских свиней характеризуется следующими особенностями: голова средней величины, широкая, с изогнутым профилем; уши большие,- длинные, свисающие; шея средней длины; грудь мускулистая, широкая, глубокая; спина и пояс-

Рис.

16. Хряк брейтовской породы

ница мускулистые (рис. 16); ноги прямые, правильно поставленные; кожа плотная, иногда со складками; щетина густая; масть белая, но иногда встречаются животные с пигментированной кожей.

Взрослые хряки имеют массу 310—330 кг, свиноматки —- 220—240 кг; многоплодие маток 11—12 поросят; причем за год от них получают, как правило, два опороса.

По данным Ярославского НИИ животноводства и кормопроизводства, откормочные и мясные качества свиней брейтовской породы характеризуются такими показателями: массы 100 кг животные достигают в возрасте 197 сут при среднесуточном приросте 683 г и затрате на 1 кг прироста 4,16 корм, ед.; толщина шпика над шестым-седьмым грудным позвонком 37 мм; площадь «мышечного глазка» 28,5 см2.

В породе в настоящее время насчитывается 16 линий хряков и 24 маточных семейства. Лучшие из них линии Балета, Ветерка, Шомки, Шалуна и семейства Белянки, Чинары, Сливы, Калины.

Племенная работа с животными брейтовской породы направлена на повышение мясных качеств, устранение некоторой сырости телосложения при сохранении высокой плодовитости и молочности.

Совет по породе наметил в ближайшее время создать в плем- совхозах Ярославской области «Чебаково», «Дружба», «Городище», «Дроздовский» и на племенных колхозных фермах, а также в колхозе имени Кирова Смоленской области высококлассные чистопородные стада брейтовских свиней, селекционируемых по материнским признакам продуктивности и мясным качествам. Племенную продукцию этих стад предполагается использовать в Ярославской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Костромской, Ивановской и Челябинской областях.

Северокавказская порода. Выведена в результате сложного воспроизводительного скрещивания местных кубанских, крупных белых, беркширских и белых короткоухих свиней. Работа по созданию породы была начата в 1935 г. Ново- черкасским зооветеринарным институтом (ныне Донской СХИ) под рукоиодством академика ВАСХНЙЛ П. Е. Ладана на Каялъ- кой опытной станции, а также в совхозах и колхозах Ростовской области и Краснодарского края. В это время на Северном Кавказе разводили в основном местных кубанских свиней, главными достоинствами которых были крепкая конституция, приспособленность к местным условиям и пастбищному содержанию, удовлетворительное многоплодие и хорошие материнские качества. Поэтому и решено было, сохранив все ценное от местных кубанских свиней, придать создаваемым на их основе животным новой породы высокую скороспелость и улучшить мясные качества. Работа по созданию породы успешно завершилась в 1955 г.

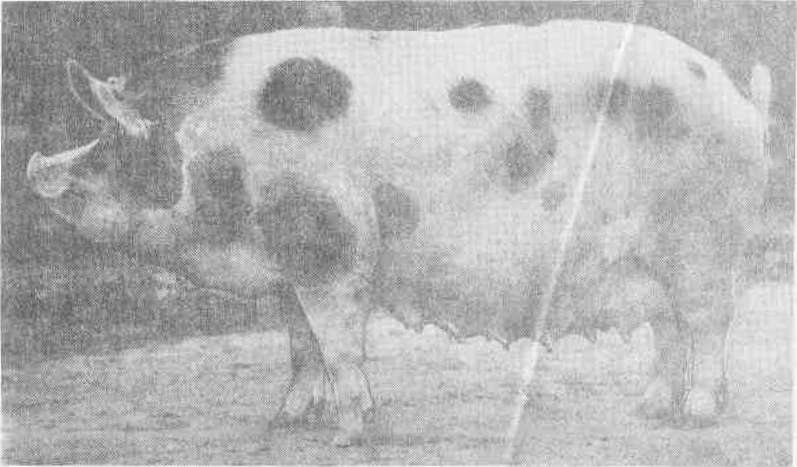

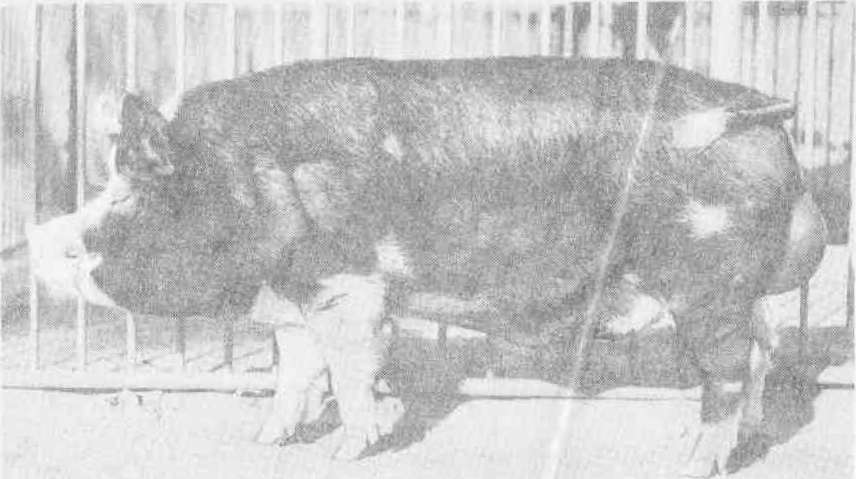

Свиньи северокавказской породы характеризуются крепкой конституцией, универсальной продуктивностью, высокой скороспелостью и хорошей оплатой корма продукцией. Голова у них широкая; грудь глубокая и широкая, без перехвата за лопатками; ребра округлые; спина и поясница широкие, умеренной длины, прямые; крестец широкий, округлый, окорока хорошо выполненные, округлые, глубокие, спускающиеся до скакательного сустава; ноги крепкие, с твердым копытом; костяк тоньше, чем у свиней крупной белой и других пород, но более крепкий; щетина густая, мягкая, равномерно покрывающая все туловище. На зиму у многих животных вырастает густой мягкий подшерсток. Масть животных черно-пестрая (см. вклейку).

В среднем взрослые хряки в племенных хозяйствах имеют массу 31 8 кг, свиноматки — 226 кг при длине туловища соответственно 179 и 158 см. Масса чемпиона породы хряка Кубанца 205 была 408 кг при длине туловища 180 см и обхвате груди 178 см. Среднее многоплодие свиноматок 10—11 поросят.

В породе выделено 14 линий хряков и 36 семейств свиноматок. Наиболее широко распространены линии Кубанца, Соловья, Победителя. Брода и семейства Кубанки, Пчелки, Шумной, Шустрой, Шаловливой. В 1974 г. утверждены 6 новых заводских линий северокавказской породы.

Совершенствование мясных качеств свиней северокавказской породы Еедется в племзаводе «Горняк», племхозе «Победа» и учхозе «Донское» Ростовской области. Для консолидации линий и поддержания в породе высокого генетического сходства животных хряков одной линии используют, как правило, только на матках определенного семейства. Линии или семейства состоят из животных трех—пяти родственных групп,что позволяет избежать тесного родственного спаривания. При такой организации

Рис. 17. Свиноматка кемеровской породы

подбора стадо оказывается как бы разделенным на несколько самостоятельных групп, каждая из которых селекционируется в строго определенном направлении.

Северокавказская порода районирована в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В последние годы свиней этой породы используют для чистопородного разведения и промышленного скрещивания в других областях, краях, союзных и автономных республиках, главным образом в Средней Азии и Закавказье.

Кемеровская порода. Создавалась она в племзаводе «Юргинский» и племсовхозе имени Чкалова Кемеровской области методом сложного воспроизводительного скрещивания местных сибирских свиней, улучшенных крупной белой породой, с хряками беркширекой и частично крупной черной пород. Животные некоторых линий получены в результате использования хряков сибирской северной породы и сибирской черно-пестрой породной группы. Руководили этой работой академик ВАСХНИЛ А. И. Овсянников и кандидат сельскохозяйственных наук И. И. Гу- дилин. Утверждена порода в I960 г.

Свиньи кемеровской породы мясосального типа (рис. 17). Грудь у них широкая и глубокая; окорок выполненный; масть черная, с небольшими белыми пятнами на туловище и белыми отметинами на ногах, хвосте и на лбу. Х.ряки в племенных хозяйствах достигают массы 310—330 кг при длине туловища 165— 170 см и обхвате груди 155—160 см; свиноматки — 240—250 кг при длине туловища 155—160 и обхвате груди 140—150 см. Многоплодие свиноматок 10—11 поросят, средняя масса поросенка к отъему 18—20 кг. Молодняк из лучших гнезд при контрольном откорме достигает живой массы 95—100 кг в возрасте 175—180 сут

при среднесуточном приросте 750—800 г и затрате корма на 1 кг прироста массы 3,5—4 корм, ед.; толщина шпика над шестым- седьмым грудным позвонком 28—30 мм.

В породе выделены 12 линий хряков — Орла, Скворца, Беркута, Жемчуга, Байкала, Снегиря, Руслана, Алтая, Кумира, Быстрого, Смелого, Сокола; 16 маточных семейств — Славной, Голубки, Сороки, Алтайки, Весны, Галки, Зазы, Жемчужины, Примерной, Ранней, Бирюсы. Снежинки, Вербы, Косьмы, Незабудки, Грозы.

Свиней кемеровской породы с успехом используют для промышленного скрещивания с животными других пород {крупной белой, сибирской северной, ландрас и др.).

Племенная работа с породой направлена на дальнейшее совершенствование животных имеющихся линий и семейств, выведение новых линий и семейств, а также на повышение многоплодия маток, крепости костяка и мясности свиней.

Основными племенными хозяйствами, специализирующимися на разведении свиней кемеровской породы, являются племзавод «Юргинский» и племсовхоз имени Чкалова Кемеровской области. При совершенствовании кемеровских свиней эти хозяйства руко- модствуются перспективными планами селекционно-племенной работы.

Свиней этой породы разводят в Кемеровской области и в Казахстане.

Сибирская северная порода. Выведена коллективом научных работников Сибирского научно-исследовательского И проектно-технологического института животноводства в содружестве со специалистами хозяйств под руководством члена- корреспондента ВАСХНИЛ М. О. Симона. Исходным материалом для создания породы послужила группа местных свиноматок, которых скрещивали с хряками крупной белой породы. Особое внимание уделяли закалке животных. Утверждена порода в 1942 г.

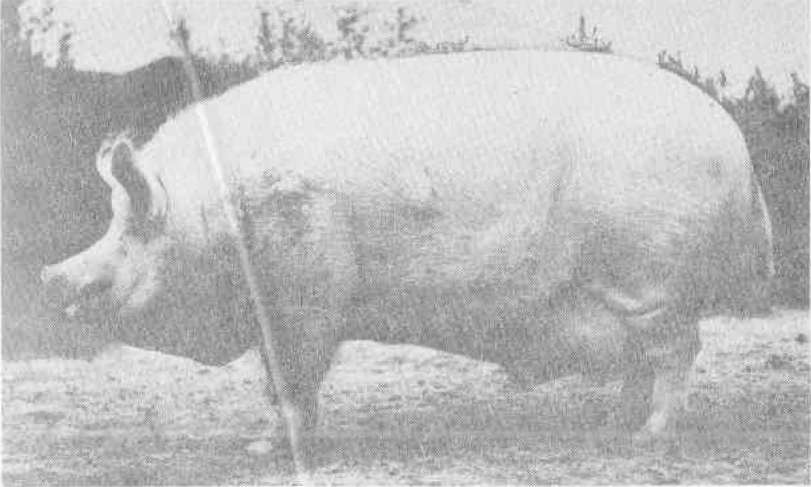

Свиньи сибирской породы универсального типа имеют крепкую конституцию, отличаются выносливостью и приспособленностью к суровым условиям содержания. Костяк у них крепкий, конечности несколько укороченные, бабки у отдельных особей мягкие; грудь широкая, глубокая; спина широкая, прямая, иногда выгнутая; бока глубокие, с крутыми ребрами; крестец средней длины, широкий, у отдельных животных свислый; окорока хорошо развитые, спускающиеся до скакательного сустава (рис.. 18); кожа плотная, несколько грубоватая; щетина длинная, густая, часто с подшерстком, равномерно покрывающим все тело.

Взрослые хряки имеют массу в среднем 315—360 кг при длине туловища i78—184 см и обхвате груди 166—172 см; свиноматки — соответственно 240—260 кг при длине туловища 160—165 и обкате груди 150—155 см; многоплодие в среднем 10,7—11,6 поросенка; масса гнезда к отъему поросят 185—195 кг. По развитию и продуктивности все хряки в племенных стадах должны

Рис. 18. Хряк сибирской северной породы

/

быть класса элита, а свиноматки — элита и I класса. Молодняк сибирских северных свиней при полноценном кормлении имеет высокую энергию роста и в возрасте 198—202 сут в среднем достигает массы 95 кг. Среднесуточный прирост массы составляет 690—740 г при затрате корма на 1 кг прироста 3,96—4,16 корм. ед.

В связи с возросшей потребностью на мясную свинину животных этой породы совершенствуют в направлении улучшения их мясных качеств, скороспелости и крепости конституции. В качестве основного метода улучшения применяются внутрилинейное и межлинейное разведение с использованием наиболее эффективно сочетающихся линий, а также оценка скороспелости и мясных качеств потомства методом контрольного откорма с прижизненной оценкой толщины шпика.

В породе выделены 8 линий, состоящих из хряков 24 родственных групп и 10 семейств, объединяющих 44 родственные группы свиноматок (животные этих групп неродственны между собой). В основных линиях Сибиряка 11, Кедра 25, Дикого 109, Налима 113 внутрилинейное совершенствование ведется по четырем родственным группам, представленным 16—20 высокопродуктивными хряками-производителями и 30—35 свиноматками, относящимися к трем—пяти семействам; в линиях же Таежного, Доброго, Тигра и Енисея — по двум-трем родственным группам, представленным 8—12 хряками и 16—24 свиноматками.

Латвийская белая порода. Выведена под методическим руководством Латвийского НИИ животноводства и ветеринарии путем скрещивания местных свйней с крупными белыми и частично с белыми короткоухими свиньями. Основной

Рис.

19. Хряк латвийской белой породы

улучшающей породой была крупная белая; поэтому по типу, конституции и экстерьеру латвийские белые свиньи (рис. 19) сходны с крупными белыми.

В среднем взрослые хряки в племенных хозяйствах имеют массу 312 кг, свиноматки — 236 кг. Длина туловища у хряков 178 см, обхват груди 163 см; у свиноматок — соответственно 156 и 147 см; многоплодие взрослых свиноматок 11 —12 поросят. При испытании в СССР свиней плановых пород латвийская белая порода по откормочным и мясным качествам оказалась одной из лучших: среднесуточный прирост живой массы молодняка на откорме составил 732 г, расход корма на 1 кг прироста 3,93 корм, ед.; массы 100 кг подсвинки достигли в возрасте 179 дней; по выходу мяса в туше эта порода заняла первое место (55,6 %).

Порода включает 9 линий хряков и 16 семейств свиноматок. Наиболее распространены линии Нептуна, Стукаса, Даугиса, Перконса, Вибриса, Позадоннеа и семейства Руксе, Су се, Лене, Агры, Луны, Лпепы, Сауле, Аустры. Совершенствуют латвийских белых свиней в 30 племенных хозяйствах, в том числе в 7 племенных заводах. Ведущими из них являются племенные заводы «Сигулда» (опытное хозяйство Латвийского НИИ животноводства п ветеринарии), «Вецауце» (учебно-опытное хозяйство ЛатвСХА), «Балле» и имени Судмалиса. Дальнейшая племенная работа с породой направлена на укрепление конституции, улучшение мясных и откормочных качеств животных.

Распространена порода в Латвийской ССР, но в последние годы пользуется спросом и в других союзных республиках, так как по мясным качествам не уступает породе ландрас.

Миргородская порода. Выведена в результате сложного воспроизводительного скрещивания местных украин-

Рис.

20. Свиноматка миргородской породы

ских короткоухих свиней пестрой масти с беркширскими, средними белыми, крупными белыми и частично темворекимн хряками. Работа эта была начата еще в 80-х годах прошлого столетия в Миргородском уезде бывш. Полтавской губернии После Великой Октябрьской социалистической революции работу по созданию породы возглавил профессор А. Ф. Бондаренко. Он отобрал группу пестрых миргородских свиней, отличавшихся склонностью к раннему ожирению. В этом стаде им была выведена линия Камыша 3522, которого можно считать родоначальником породы, а также созданы семейства Руды 3504, Манушки 3514 и Гречаны 3517.

С 1930 по 1939 г. основную работу гю выведению миргородской породы проводил Полтавский научно-исследовательский институт свиноводства. Новая миргородская порода была официально утверждена в 1940 г.

Животные этой породы преимущественно сального типа (рис. 20), крепкой конституции, они хорошо используют пастбища. Туловище у них глубокое и широкое; спина широкая; окорока хорошо развитые; обхват груди за лопатками у взрослых животных равен длине туловища или на 5—8 см меньше ее. Живая масса хряков в среднем 230—260 кг, свиноматок — 200— 220 кг. Длина туловища у хряков 170—175 см, обхват груди 165— 168 см; у свиноматок—'соответственно i55—160 и 148—-152 см; многоплодие 10—11 поросят; молочность 48—50 кг.

По данным Полтавского НИИ свиноводства, при контрольном откорме подсвинки миргородской породы достигают массы 100 кг в возрасте 180—185 дней при среднесуточном приросте 680— 700 г и затратах корма на 1 кг прироста 4,1—4,2 корм. ед. Несколько больший по сравнению с другими породами расход корма па единицу продукции объясняется тем, что процессы жироотложения у них наступают раньше, чем у свиней других пород.

В настоящее время в породе выделены II линий и 34 семейства. Наиболее распространены линии Веселого, Камыша, Швыдкого и семейства Смородины, Сороки. До 1963 г. работу с черно- пестрыми миргородскими свиньями приднепровской, кролевец- кой и подольской породных групп проводили раздельно. Однако гниду их большого сходства по происхождению и направлению продуктивности принято решение объединить эти группы. Совершенствованием породы занимаются племзаводы имени Декабристов, «Перемога» и «Старый Коврай» Полтавской области, причем направление селекционной работы с породой в последние годы несколько изменилось. Большое внимание теперь обращается на увеличение длины туловища и повышение выхода мясных отрубов. Поэтому для разведения отбирают животных с максимально длинным туловищем, а для увеличения выхода мяса в племзаводе «Перемога» создают мясную линию с участием породы пьетрен.

Научно-методическое руководство по совершенствованию свиней миргородской породы осуществляется Полтавским научно- исследовательским институтом свиноводства.

Районирована порода в основном на Украине, отдельные группы имеются в некоторых районах РСФСР и других республиках.

Уржумская порода. Создана в результате скрещивания местных свицей с хряками крупной белой породы. На последнем этапе руководил работой по ее созданию профессор Д. И. Гру- дев. Утверждена порода в 1957 г.

Специфические климатические и кормовые условия, насыщение рационов объемистыми кормами способствовали формированию животных своеобразного мясного типа, отличающихся крепкой конституцией, высокой продуктивностью и хорошей приспособленностью к использованию местных кормов. По экстерьеру уржумские свиньи характеризуются некоторой грубоватостью, массивным костяком, хорошо развитой щетиной. Голова у них сухая, с удлиненным рылом; туловище длинное, глубокое, но неширокое; ноги и копыта очень крепкие, спина и крестец длинные; брюхо объемистое (см. вклейку). Хряки имеют массу 310— 320 кг, свиноматки — 240—250 кг; многоплодие свиноматок 11—12 поросят. Показатели лучших животных значительно выше.

В частности, масса чемпиона породы хряка Светлана 3 из колхоза «Светлый путь» Буйского района Костромской области была 407 кг при длине туловища 200 см и обхвате груди 181 см.

При контрольном откорме живой массы 100 кг подсвинки достигают в 180—185-суточном возрасте при среднесуточном приросте живой массы 680—720 г и затрате на 1 кг прироста 3.9—4 корм. ед. Целенаправленная племенная работа по повышению откормочных и мясных качеств свиней способствовала су-

Рис.

21. Хряк белорусской черно пестрой

породы

щественному улучшению этих показателей. Совершенствуют уржумских свиней по комплексу признаков: многоплодию и массе гнезда поросят при отъеме, энергии роста (возрасту достижения массы 95 кг), оплате корма продукцией и толщине подкожного жира.

Свиней уржумской породы разводят главным образом в областях и автономных республиках Волго-Вятского и Уральского экономических районов. Плановая племенная работа с ними ведется в Кировской области в двух племенных совхозах, на четырех колхозных фермах и на племенной свиноферме Кировской опытной станции по животноводству. В 1974 г. организовано 4 племенных совхоза в Марийской АССР, Татарской АССР, Московской и Ульяновской областях. В этих хозяйствах животных разводят в основном по типу закрытых популяций с преимущественным совершенствованием определенных заводских линий.

В породе выделены 20 заводских линий хряков и 14 семейств, объединяющих свиноматок более 40 родственных групп. Наиболее распространены линии Граната. Символа, Светлана, Сигнала, Лебедя и семейства Весты, МушкИ, Воли, Славы, Луны.

Районирована уржумская порода в Кировской области и Марийской АССР

Белорусская черно-пестрая порода. Создана в результате сложного воспроизводительного скрещивания местного поголовья со свиньями пород крупной белой, беркшир- ской, крупной черной и ландрас. Работу по созданию породы возглавил Белорусский НИИ животноводства. В качестве самостоятельной порода утверждена в 1976 г.

Белорусские черно-пестрые свиньи преимущественно крепкой конституции, мясосального типа. Голова у них облегченная, с прямым профилем и слегка нависающими ушами; туловище достаточно длинное и глубокое; спина прямая и широкая; окорока умеренно развитые; конечности короткие, правильно поставленные (рис, 21); масть черно-пестрая. Из экстерьерных недостатков следует отметить некоторую рыхлость телосложения и мягкость спины; у некоторых животных — иксообразность задних конечностей и недостаточно выполненный окорок.

Масса взрослых хряков 320—340 кг при длине туловища 175—180 см и обхвате груди 155—160 см; свиноматок — 220— 240 кг при длине туловища 155—160 см и обхвате груди 145— 150 см. Многоплодие свиноматок в среднем по породе 9,7 поросенка, в ведущих племенных хозяйствах — 10,2 поросенка. Откормочные и мясные качества животных хорошие: среднесуточный прирост массы при контрольном откорме 700 г; расход корма на 1 кг прироста 3,9—4 корм. ед. Показатели потомства животных ведущих линий заметно лучше.

К настоящему времени оценено по мясным качествам потомство пяти поколений белорусских черно-пестрых свиней. Материалы оценки свидетельствуют о том, что животные V поколения значительно превосходят по мясным качествам животных I поколения.

При формировании генеалогической структуры породы прибегали к интенсивному отбору и подбору животных, контрольному их откорму, прижизненной оценке толщины сала и к проверке сочетаемости чернопестрых свиней с животными крупной белой и эстонской беконной пород. В породе выделены 9 линий хряков и 10 семейств свиноматок. Ведущими являются линии Веселого 7, Карелича 157, Макета 421, Каштана 001935 и семейства Тайги 74, Злой 72, Шипяны 14.

Племенная работа с породой направлена на устранение экстерьерных недостатков, консолидацию линий и семейств, улучшение мясных качеств молодняка и продуктивности свиноматок. К числу основных хозяйств, занимающихся совершенствованием этой породы свиней, относятся племзавод имени Дзержинского, племсовхоз «Гончаровский» и племенные фермы племсовхоза «Ружанский», колхоза «I Мая».

Порода районирована в Белоруссии.

Ливенская порода. Создана в результате воспроизводительного скрещивания местных длинноухих свиней с хряками крупной белой, беркширской и польско-китайской пород. Работа была начата еще во второй половине XIX в., но скрещивания в то время носили бессистемный характер. Лишь после 1917 г. стали в плановом порядке проводить массовый отбор помесного поголовья главным образом по скороспелости. Большую роль в создании и совершенствовании свиней новой породы сыграл Ливенский госплемрассадник, организованный в 1932 г. В работе ло формированию ливенской породы активное участие принимал заслуженный зоотехник РСФСР В. М. Федоринов. С 1938 г. совершенствование животных этой породы осуществлялось под руководством заслуженного зоотехника РСФСР Н. Н. Коровенкой.

Работа по выведению ливенской породы свиней завершилась ее утверждением в 1949 г.

Свиньи ливенской породы характеризуются следующими особенностями экстерьера: голова относительно короткая, широкая, с небольшой изогнутостью профиля; ганаши сильно развитые; уши умеренно свисающие, большие, толстые; шея средней длины; спина широкая, прямая, иногда аркообразная; грудь широкая и глубокая; костяк массивный; ноги крепкие (см. вклейку); кожа часто складчатая, рыхлая, оброслость сильная; щетина равномерно покрывает все туловище; масть белая, черно-пестрая, реже черная и рыже-пестрая.

Взрослые хряки достигают массы 300—310 кг при длине туловища 170—175 см и обхвате груди 160—165 см; свиноматки — 230—240 кг при длине туловища 160—165 см и обхвате груди 148—152 см; многоплодие взрослых свиноматок 10—11 поросят, а в среднем по всем племенным хозяйствам 10,3 поросенка. Молодняк ливенской породы характеризуется хорошими откормочными качествами. С 1969 по 1976 г. было поставлено на контрольный откорм 1608 подсвинков; оценены по потомству 126 хряков и 402 свиноматки; массы 95 кг подсвинки достигли в возрасте 176—188 сут при среднесуточном приросте в пределах от 626 до 880 г и затрате на 1 кг прироста живой массы 3,70—4,26 корм. ед.

В породе выделены 18 линий хряков и 46 семейств свиноматок. Ведущими являются линии Баяна, Борца, Степного, Тура, Уль- вара, Мамонта, Доброго, Статного и семейства Чудесной, Амады, Апельсинки, Рекордистки, Грации, Метелицы, Крошки.

Совершенствуют ливенских свиней в направлении повышения многоплодия свиноматок, скороспелости и мясных качеств молодняка в племзаводах имени А. С. Георгиевского и «Тойда» Воронежской области. В 1974 г. в племзаводе «Тойда» закончено создание двух новых высокопродуктивных линий — Василька 4551 и Доброго 2489.

Районирована порода в Орловской, Липецкой и Воронежской областях.

Украинская степная рябая порода. Порода скороспелых украинских степных рябых свиней, хорошо приспособленных к условиям засушливого климата юга Украины, выведена в Херсонской области под руководством академика ВАСХНИЛ, Героя Социалистического Труда Л. К. Гребня в результате воспроизводительного скрещивания животных украинской степной белой, беркширской и мангалицкой пород. Это крупные, преимущественно сального типа животные с широкой и глубокой грудью, прямыми и широкими спиной и поясницей. Крестец у них умеренной длины, иногда свислый; окорока хорошо развиты; костяк крепкий; масть пестрая, разных оттенков — черно-белая, черная, черно-рыжая и др. Масса взрослых хряков 280—300 кг при длине туловища 170—175 см; свиноматок — 200—220 кг при длине туловища 158—160 см; многоплодие свиноматок 10—11 поросят. Показатели лучших животных значительно выше.

Среднесуточный прирост живой массы молодняка украинской степной рябой породы за период контрольного откорма колеблется в пределах 650—680 г при затрате на 1 кг прироста 4—4,2 корм. ед.

В породе созданы 9 линий хряков — Рябого, Разбойника, Рекорда, Рыжика, Родного, Рубина, Рассвета, Рокота, Реала и 18 маточных семейств, в том числе семейства Рябой, Ракеты, Ракиты, Робкой и др.

Племенная работа с породой направлена на дальнейшее совершенствование мясных и откормочных качеств свиней. В качестве племенных хозяйств выделены совхозы «Аскания-Нова» и «Асканийский» Херсонской области.

Свиней украинской степной рябой породы разводят в Херсонской, Николаевской, Одесской, Крымской и Запорожской областях Украинской ССР.

Муромская порода. Создана во Владимирской области в результате скрещивания местных свиней и помесей крупной белой породы со свиньями литовской белой породы и последующего отбора и подбора наиболее высокопродуктивных животных. Выращивали в условиях полноценного кормления. В рационы включали большое количество обрата, картофеля, концентратов и клеверного сена. Наибольшее влияние на формирование породы оказало стадо свиней, созданное в колхозе «Прудищен- ский» (в настоящее время племсовхоз «Объединение») и на племенной ферме совхоза «Булатниково» Муромского района. Научно- методическое руководство работой по созданию породы осуществляли профессора А. П. Редькин и И. А. Савич.

Свиньи муромской породы по экстерьеру сходны с животными крупной белой породы. Туловище у них широкое и глубокое; конечности крепкие, но более короткие, чем у свиней крупной белой породы; щетина густая; масть белая. Хряки имеют массу 300—320 кг, свиноматки — 200—220 кг, многоплодие 10—11 поросят.

Муромские свиньи довольно скороспелы и хорошо используют корма.

В породе выделены 9 линий хряков и 22 маточных семейства. Наиболее распространенными являются линии Байкала, Амура, Муромца и семейства Волги, Вербены, Реснички, Ренты.

Муромская порода свиней районирована во Владимирской области.

Специализированные типы свиней. С развитием гибридизации в свиноводстве возникла необходимость в создании специализированных отцовских форм, обладающих высокими откормочными и мясными качествами. Такая работа успешно завершилась апробацией трех специализированных типов — донского, кемеровского и полтавского.

Донской тип мясных свиней (ДМ-1). Создан тип под руководством ученых Донского СХИ в Ростовской области на основе свиней пород сенерокавклзская и пьетрен. Длительная селекция помесей разного поколения, отбор лучших животных по мясным качествам, скороспелости и оплате корма, крепости конституции, жизнеспособности потомства и выравненное™ гнезд позволили создать качественно новую группу животных в северокавказской породе. При породоиспь тании в 1977/78 г. животные этого типа достигали живой массы 00 кг за 192 сут при расходе на 1 кг прироста 3,88 корм. ед. Выход мяса в тушах составил 55,9 %.

Животные этого типа используются в системах скрещивания и гибридизации свиней в Ростовской и Волгоградской областях.

Кемеровский'заводской тип свиней (КМ-1). Тип создан на основе воспроизводительного скрещивания свиней пород кемеровская и ландрас. Полученных помесей кровностью Vs по ландрасам и 3/8 по кемеровской породе спаривали между собой, разводили «в себе» на протяжении более четырех поколений. Свиньи нового типа белой масти со < ле ка свисающими ушами, длинные, широкие и глубокие. Животные хорошо оброс- лые, с крепким костяком и конечностями.

Работа велась под руководством академика А. И. Овсянникова на Кемеровской областной государственной опытной сельскохозяйственной станции.

На контрольном откорме молодняк достигает живой массы 100 кг в возрасте 174 сут и 120 кг — в 199 сут. На 1 кг прироста расходуется не более 3,9 корм ед. Выход мяса в тушах при убое 100-килограммовых свиней 59 % Животные этого типа широко используются при скрещивании и гибридизации в зоне Сибири и Казахстана.

Полтавский заводской тип мясных свиней (ПМ-1). Этот тип создан на основе сложного воспроизводительного скрещивания пяти пород свиней: миргородской, крупной белой, ландрас, пьетрен и уэссекс седдлбекской. Селекционная работа была направлена на поиск лучших сочетаний исходных родительских форм, целенаправленный отбор и подбор. Выявлены модельные животные по гено- и фенотипу, закреплены наследственные качества и сформирована генеалогическая структура. В типе имеется 5 линий и 10 семейств, что дает возможность его самостоятельного разведения и дальнейшего совершенствования.

Животные этого типа белой масти, крепкого телосложения, длинные, широкотелые, с хорошо выраженными мясными формами.

На контрольном откорме животные достигали массы 100 кг в возрасте 175—180 сут при затрате на I кг прироста 3,6— 3,8 корм. ед. Выход мяса в тушах 61—62 % и более.

Рис. 22. Свиноматка породы ландрас

Животные полтавского мясного типа широко используются при скрещивании и гибридизации свиней на Украине. Работа проводится под руководством Полтавского НИИ свиноводства.

С 1981 г. в стране начата работа по созданию новой мясной породы свиней путем объединения генотипов разводимых в разных регионах Страны специализированных типов, прошедших апробацию, а также находящихся в стадии создания. По программе создания новой мясной породы доля генотипа ПМ-1 должна составить 50 %, белорусского и местных пород — по 25 %. Поэтому хряков и свинок полтавского мясного типа завезли в разные регионы страны для создания зональных типов новой породы — в Сибирь, в Молдавскую и Белорусскую ССР, в ряд областей и краев РСФСР.

Зарубежные породы. В Советском Союзе разводят также свиней следующих зарубежных пород: беркширской, ландрас, белой длинноухой, белой короткоухой, крупной черной, пьетрен, уэльс и уэссекс-седдлбекской. Используют их главным образом для скрещивания с животными других пород в целях создания специализированных линий, типов и новых пород, а частично для чистопородного разведения.

Порода ландрас. Выведена в Дании в результате скрещивания местной датской свиньи с крупной белой в условиях полноценного кормления при насыщении рационов белками животного происхождения (обрат). При этом вела длительный отбор и подбор помесей по скороспелости, оплате корма продукцией и мясным качествам. Свиньи породы ландрас типично беконного типа. Туловище у них растянутое; окорок широкий, плоский; уши длинные, сильно нависающие на глаза (рис. 22); кожа тонкая; щетина белая, редкая. Вследствие высокой специализации

ландрасы, особенно ремонтный молодняк и подсосные матки, требовательны к условиям содержания. При неудовлетворительном кормлении и содержании у свиней снижаются оплодотво- ряемость, плодовитость и продуктивность.

Хряки этой породы в нашей стране имеют массу в среднем 309 кг при длине туловища 181,6 см и обхвате груди 162,3 см; свиноматки — 253 кг при длине туловища 166,7 см и обхвате груди 148,8 см; многоплодие свиноматок 11 поросят. При государственном породоиспытании свиньи породы ландрас проявили следующие откормочные качества: среднесуточный прирост живой массы — 707 г; расход корма на 1 кг прироста — 3,97 корм, ед.; возраст достижения живой массы 100 кг — 189 сут.

Многолетняя селекция ландрасов на повышение их откормочных качеств, мясной продуктивности и увеличение длины туловища привела к формированию у животных некоторых морфо- физиологических особенностей, которые отличают их от представителей пород сального и мясосального типов.

В нашей стране изучен целый ряд комбинаций скрещиваний хряков породы ландрас со свиноматками отечественных пород. Установлено, что двух- и трехпородные помеси ландрасов с животными крупной белой, миргородской, брейтовской и некоторых других пород по откормочным и мясным качествам значительно превосходят своих чистопородных сверстников. При использовании в скрещивании ландрасских хряков в качестве третьей породы продуктивность свиноматок, а также скороспелость и мясность помесей повышаются.

В хозяйствах нашей страны в ближайшие годы ландрасов будут использовать в межпородном скрещивании со свиноматками отечественных пород и породных групп, а также при гибридизации и выведении свиней новых пород.

Чистопородные племенные стада ландрасов сосредоточены в племзаводе имени Цветкова Калужской области; племзаводе «Красный бор» Новгородской области; племсовхозе «Милпияс», опытном хозяйстве «Кримулда», на племенных фермах совхозов «Сталбе», «Страуме» Латвийской ССР; в колхозе «Гранение» Латвийской ССР; в опытных хозяйствах «Украинка» и «Терезино», в колхозе «Прапор Ленина» Украинской ССР.

Крупная черная порода. Выведена в Англии во второй половине XIX столетия путем скрещивания местных длинноухих свиней с неаполитанскими и китайскими. В СССР их завезли в 1949 г. и разместили в племсовхозе «Комсомолец» Ставропольского края. Позднее их перевели в племзавод «Большевик» Тульской области. Племенные хозяйства по разведению свиней крупной черной породы организованы также в Белоруссии и на Украине.

Плановая работа по совершенствованию крупной черной породы ведется с 1965 г. Для освежения крови неоднократно завозили племенных животных из ГДР, Венгрии и Великобритании.

Рис.

23. Свинома-пса крупной черной породы

Масса взрослых хряков составляет в среднем 290—300 кг, свиноматок — 210—220 кг; многоплодие свиноматок в среднем 9,4 поросенка; масса гнезда при отъеме 147 кг. В лучших хозяйствах животные отличаются более высокими показателями.

Из недостатков экстерьера свиней этой породы следует отметить складчатость кожи, свислость зада, изнеженность конституции (рис. 23).

В настоящее время крупных черных свиней в нашей стране разводят в 7 племенных совхозах и на 15 колхозных и совхозных племенных фермах. Ведущими хозяйствами являются плем- завод «Большевик» Тульской области, племхозы «Ейский» Краснодарского края, «Писаревщина» Белорусской ССР, «Мамадышский Татарской АССР и «Краматорский» Донецкой области.

В СССР свиньи крупной черной породы были широко использованы в промышленном скрещивании. Результаты проверки свидетельствуют о том, что многоплодие помесных свиноматок повышается в среднем на 0,5 поросенка, отъемная масса поросят— на 1 кг, сроки откорма сокращаются на 10—12 сут, а среднесуточный прирост живой массы подсвинков на откорме увеличивается на 5—6 % по сравнению с соответствующими показателями чистопородных животных. В связи с этим в ряде областей животных крупной черной породы с успехом используют для скрещивания с другими породами.

Порода уэльс. Одна из старых пород Великобритании. В последние годы улучшена ландрасом. Имеет беконное направление. Современные уэльские свиньи крупные, несколько компактнее и конституционально крепче ландрасов, достаточно высокопродуктивны, с хорошо развитыми мясными формами. Голова у них слегка вогнутая, с большими ушами; туловище длинное; масть белая.

В Советский Союз их впервые завезли в 1964 г. в опытное хозяйство «Украинка» Научно-исследовательского института животноводства Лесостепи и Полесья УССР.

.Генеалогическая структура породы представлена тремя линиями производителей — Уейтера, Уотчмана, Веллингтона и пятью семействами свиноматок — Лани, Герл, Кулни, Лаки и Салли. Продуктивность животных в условиях опытного хозяйства «Украинка» не ниже, чем на их родине. По развитию и продуктивности хряки и свиноматки относятся к I классу и элита. В возрасте 24 мес хряки имеют массу в среднем 280 кг при длине туловища 178 см и обхвате груди 150 см. Многоплодие свиноматок 10—10,5 поросенка. При контрольном откорме среднесуточный прирост живой массы молодняка составляет 650- 670 г, затраты корма на 1 кг ее прироста 3,9—4 корм. ед. В тушах подсвинков массой 100 кг содержится 58—60 % мяса.

Порода хорошо себя зарекомендовала в системах скрещивания и гибридизации на Украине и в других регионах страны.

Порода д ю р ок. Выведена порода в США в 1860 г. Масть свиней красная с оттенками от темного до светло-красного. По количеству поголовья в США она занимает первое место (30 %). По плодовитости уступает породам йоркширской и ландрас.

В Советский Союз свиньи этой породы были завезены в 1976 г. в совхоз «Элита» Запорожской области. Животные плохо акклиматизировались. Лучшие из них были переведены в опытное хозяйство «Аскания-Нова» Херсонской области в совхоз «Степное» Кировоградской области, где их потомки разводятся в настоящее время.

Свиньи породы дюрок имеют широкую и глубокую грудь с округлыми ребрами; спина аркообразная; окорока хорошо выполненные; ноги высоки^, с торцовой постановкой. Голова широкая, с легким изгибом профиля. Свиньи отличаются спокойным поведением. Живая масса хряков в хозяйствах нашей страны составляет 336 кг, длина туловища 170—183 см. Живая Масса свиноматок довольно высокая и составляет в опытном хозяйстве «Аскания-Нова» более 250 кг, а отдельных особей — 330 кг. Длина туловища 170—180 см.

У этой породы практически не наблюдается разницы по внешнему виду и развитию между хряками и матками. У других пород эта разница в живой массе составляет 100 кг и более.

Свиноматки породы дюрок в наших условиях характеризуются низкими воспроизводительными качествами. Плодовитость маток по первому опоросу составляет 8,7 поросенка, по второму и более опоросам — 9,5 поросенка. Отдельные свиноматки дают приплод 11—12 поросят. В среднем плодовитость племенных маток породы дюрок составляет 10,8 головы, молочность— 52 кг; к отъему сохраняется 8,8 поросенка с живой массой в 2 мес 17,5 кг.

Племенная работа с породой дюрок проводится с 5 линиями и 17 семействами. Порода использовалась в промышленном скрещивании с матками крупной белой породы. При этом плодовитость маток повысилась на 0,5 поросенка, а средняя масса поросят при отъеме — на 1,5 кг.

Помеси от этой породы проявили более высокую скороспелость и расходовали корма на прирост на 9 % меньше, чем чистопородные животные. Мышечная ткань помесей содержит на 2,8 % меньше влаги и на 2,2 % больше жира, что указывает на хорошие технологические свойства мяса помесей.

На контрольном откорме среднесуточный прирост подсвинков породы дюрок составил 753 г, живой массы 100 кг они достигли в возрасте 184 сут.

Установлено, что разница между хряками по откормочным качествам незначительная, это указывает на консолидированность породы. Хряков этой породы целесообразно широко использовать для промышленного скрещивания в качестве заключительной породы при гибридизации.

Порода гемпшир. За последние годы свиноводы многих стран стали уделять гемпширской породе больше внимания, поскольку она показала хорошие результаты в промышленном скрещивании. Выведена порода в Великобритании в начале XIX в., откуда была завезена в США. По численности поголовья в США она занимает второе место (после дюрок) и составляет 25,3 %. Плодовитость маток гемпшир в США 9,8 поросенка, среднесуточный прирост молодняка на контрольном откорме 937 г; толщина шпика 20 мм; площадь «мышечного глазка» 35 см2.

Масть черная с белой поперечной полосой, проходящей через лопатки и передние ноги. Голова у гемпширов сухая, с прямостоячими ушами. Животные некрупные, матки отличаются хорошими материнскими качествами. Порода используется в ряде стран для гибридизации. При чистопородном разведении гемпширы в нашей стране не проявили высокой продуктивности. В промышленном скрещивании отдельные линии хряков этой породы дают положительный эффект.

В настоящее время гемпширские хряки изучаются в различных вариантах скрещиваний при выведении новых специализированных линий. В частности, такие работы проводятся в Белоруссии на свиньях миргородской породы.

Беркшире к а я порода. Создана путем длительного улучшения местных беркширских свиней, которые первоначально скрещивались с китайскими скороспелыми свиньями сального типа. Современные беркширы сформировались в результате длительного улучшения помесных животных «в себе» при тщательном отборе и подборе по телосложению и характеру продуктивности .

Свиньи этой породы имеют хорошую скороспелость и высокие Откормочные качества. Мясо молодых животных нежное и вкусное, вследствие чего порода получила довольно большое распространение.

В нашей стране беркширы разводятся более 50 лет. Они ши- • роко использовались при выведении свиней миргородской, ли- венской, кемеровской, калининской, северокавказской пород, а также большинства породных групп черно-пестрой масти. В настоящее время беркширы используются главным образом для промышленного скрещивания с крупными белыми свиньями и их помесями во многих районах страны.

По общему телосложению и масти беркширы довольно резко отличаются от животных других пород. Они обладают длинным, очень широким и глубоким туловищем с хорошо развитыми окороками. Свиньи черной масти с белыми отметинами на ногах, конце рыла и хвоста. Уши небольшие, в молодом возрасте прямостоячие, у взрослых животных слегка наклоненные вперед и в стороны (см. вклейку).

Беркширы обладают сравнительно небольшой массой и несколько пониженной плодовитостью. В среднем масса взрослых хряков составляет 220—-250 кг, свиноматок — 180—200 кг; много- плодность маток 8—9 пороцят за опорос. При государственном породоиспытании беркширские свиньи характеризовались следующими откормочными качествами: средний суточный прирост живой массы — 672 г; расход корма на 1 кг прироста — 4,06 корм, ед.; живой массы 100 кг они достигают в возрасте 197 дней и отличаются наиболее высокими убойными качествами. Средний убойный выход составляет 88 %.

Среди беркширов, разводимых в нашей стране, нет широко распространенных линий и семейств. Чистопородным разведением занимаются племзавод «Красная Мордовия» Мордовской АССР и племенная ферма совхоза «Светлановский» Алтайского края. При совершенствовании беркширов основное внимание обращается на повышение многоплодия свиноматок и мясных качеств всего поголовья.

Контрольные вопросы

Опишите биологические, хозяйственно полезные качества, историю создания и современное состояние следующих пород свиней: крупной белой, украинской степной белой, литовской белой, эстонской беконной, брейтовской, северокавказской, сибирской северной, латвийской белой, ландрас.

Какие еще породы свиней Вы знаете?

Какие породы занимают наибольший удельный вес по численности свиней в стране?

ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА В СВИНОВОДСТВЕ

Система племенной работы включает организационно-зоотехнические мероприятия (отбор, подбор, направленное выращивание молодняка, зоотехнический и племенной учет), а также использование племенных животных для планомерного повышения продуктивности свиней в промышленных стадах.

Высокие качественные показатели производства в специализированных свиноводческих предприятиях промышленного типа можно поддерживать на должном уровне лишь при сочетании трех элементов: высокой наследуемости признаков, т. е. склонности животных к устойчивой передаче потомству своих ценных качеств; полноценного кормления, обеспечивающего проявление наследственных задатков животных; оптимальных условий содержания, в которых эта наследственность в полной мере может проявляться.

Основная работа по совершенствованию пород свиней осуществляется в племенных заводах и племенных совхозах. В крупных специализированных свиноводческих хозяйствах с законченным циклом производства, кроме репродукторных и откормочных ферм, создаются также племенные фермы по выращиванию ремонтных свинок.

Племенной работой занимаются все хозяйства, но так как задачи у них неодинаковые, то объемы и методы племенной работы в хозяйствах разного типа не могут быть одинаковыми. Племенные заводы решают следующие задачи: совершенствуют породу путем улучшения существующих и создания новых линий и семейств, которые должны быть апробированы в установленном порядке;

проверяют хряков и маток по их собственной продуктивности и качеству потомства; эта работа осуществляется в согласованном порядке в нескольких дочерних хозяйствах;

выращивают племенной молодняк для племенных совхозов, государственных станций по племенной работе и искусственному осеменению и племенных ферм свиноводческих комплексов, специализирующихся на выращивании ремонтных свинок; совершенствуют методы разведения и селекции свиней. Племенные совхозы и племенные фермы свиноводческих комплексов по выращиванию ремонтных свиней занимаются главным образом размножением поступающих из племзаводов животных при сохранении их продуктивных качеств; выращиванием племенных животных для свиноводческих комплексов и неплеменных колхозных и совхозных ферм, а также оценкой хряков и маток по собственной продуктивности, откормочным и мясным качествам потомства.

Основная задача промышленных репродукторных ферм заключается в производстве поросят для откорма. В связи с этим племенная работа на таких фермах сводится к организации эффективного использования хряков и маток с целью получения от них для откорма возможно большего количества помесей лучшего качества.

Опыт работы крупных специализированных хозяйств свидетельствует о том, что в условиях ограниченного моциона свиноводческие комплексы необходимо пополнять конституционально крепкими животными, способными проявлять высокую продуктивность в условиях промышленной технологии. В связи с этим на племенных и неплеменных фермах следует вводить различные технологические режимы. Племенное свиноводство должно базироваться на пастбищном содержании животных летом и активном их моционе зимой. Свиноводческие комплексы в таких случаях будут получать для целей воспроизводства племенных свиней, круглогодично выращиваемых в помещениях, причем жесткий режим комплексов конституционально крепкие животные смогут выдержать без больших потерь при сохранении стандартно высокой продуктивности.

Необходимость поддержания стабильно высокой продуктивности свиней в условиях комплексов, а также значительное увеличение спроса на мясную свинину обусловили широкое использование в свиноводстве межпородных, породно-линейных и межлинейных скрещиваний (гибридизации). Этому способствовали также новейшие достижения в биологии, генетике и практике разведения животных.

Внедрение гибридизации потребовало существенных изменений форм и методов селекционно-племенной работы. Основное внимание уделяется работе с линиями, выделенными внутри пород или созданными в результате сложных скрещиваний животных ряда пород и линий. Зоотехническая и экономическая оценка свиней различных пород и линий основывается на их общей и специфической сочетаемости по этому признаку. Создание таких линий и внедрение гибридизации невозможны без использования в племенной работе методов популяционной генетики: анализа изменчивости и наследственности, оценки генотипов про: изводителей по качеству потомства, проверки сочетаемости линий в скрещиваниях, организации реципрокной селекции, применения генетико-математических методов прогнозирования эффекта селекции и скрещивания.

В условиях перевода свиноводства на промышленную основу наряду с селекцией на повышение мясности большое значение приобретает также разработка методов испытания свиней по крепости конституции, резистентности к заболеваниям, стандартизации поголовья по скороспелости и оплате корма продукцией.

Генетические основы селекции свиней

Продуктивность свиней определяется многочисленными признаками, которые по своей биологической природе составляют две большие группы—морфологическую и физиологическую. Признаки первой группы характеризуют форму и строение как отдельных органов, так и всего организма, например стати экстерьера, конституцию животного, мясные и убойные качества. Физиологические признаки продуктивности дают возможность судить об отдельных функциях организма: оплодотворяемость, многопло- дне, крупноплодность, молочность, жизнеспособность молодняка, его энергия роста, а также использование животными корма.

Коэффиценты наследуемости основных хозяйственно полезных признаков у свиней следующие (Ладан П. Е., Козловский В. Г., Коваленко В. А.), %:

Признаки |

В среднем |

Колебания |

Живая масса |

17 |

0—30 |

Длина туловища |

59 |

40—81 |

Число сосков |

40 |

10—60 |

Число поросят: |

15 |

6—31 |

при рождении |

||

при отъеме |

12 |

0—32 |

Масса поросят: |

|

|

при рождении |

— |

0—5 |

при отъеме |

17 |

3—37 |

Среднесуточный прирост на |

29 |

14—37 |

откорме |

|

|

Скороспелость |

16 |

4—39 |

Оплата корма продукцией |

31 |

8—72 |

Длина туши |

59 |

40—81 |

Толщина шпика |

60 |

25—84 |

Площадь «мышечного |

50 |

10—79 |

глазка» |

|

|

Содержание в туше: |

|

|

мяса |

50 |

14—76 |

сала |

60 |

52—69 |

Цвет мяса |

27 |

20—40 |

Приведенные данные свидетельствуют о том, что изменчивость признаков воспроизводительной способности свиней наследуется слабо и в основном определяется факторами внешней среды, тогда как откормочные и особенно мясные качества свиней в значительной степени обусловлены наследственными факторами. Следовательно, основной успех в улучшении воспроизводительных качеств свиней может быть достигнут путем регулирования условий внешней среды (уровень и полноценность кормления, условия содержания, техника разведения и др.).

В каждом отдельном случае соотношение между генетическими факторами и условиями внешней среды неодинаково. Поэтому коэффициенты наследуемости для одних и тех же признаков, но в разных стадах, могут быть различными. Этим объясняются большие колебания коэффициентов наследуемости большинства хозяйственно полезных признаков. Следовательно, в каждом отдельном стаде целесообразно определять величины наследуемости признаков и на их основе прогнозировать методы и эффективность селекции.

Методы разведения свиней

В системе племенной работы со свиньями большое место занимают разработка и использование методов, разведения, обеспечивающих повышение продуктивности животных. Особое значение приобретает выбор метода разведения в условиях перевода свиноводства на промышленную основу. В практике свиноводства используются чистопородное разведение, скрещивание и гибридизация.

Чистопородное разведение. Разведение по линиям;. К чистопородному разведению животных начали прибегать для закрепления определенных признаков в породе, уменьшения изменчивости особей, придания им однотипности по формам телосложения и продуктивности. Однако цели и задачи его не ограничиваются лишь получением однотипных форм, которые в дальнейшем предполагают разводить при свободном размножении. Успех чистопородного разведения во многом зависит от направленного воспитания молодняка, правильной оценки особей, предназначенных для племенного использования, их численности и ареала, наличия в пределах породы нескольких линий и семейств, выведенных отбором, подбором и другими зоотехническими методами .

Методом чистопородного разведения не только совершенствуют породы, но и создают в породе заводские типы животных, отличающиеся по телосложению или характеру продуктивности. Залогом успеха племенной работы при чистопородном разведении является разведение по линиям.

Разведение свиней по линиям основано на использовании в породе по определенной системе отбора и подбора выдающихся производителей и их потомства для создания высокопродуктивной и наследственно устойчивой группы животных, отличающихся качествами, необходимыми для данного этапа развития свиноводства.

Особое значение разведение по линиям приобрело в связи с переводом свиноводства на промышленную основу, так как при этом требуется в короткий срок повысить крепость конституции и приспособленность животных уже сложившихся пород к новым условиям, увеличить их резистентность при одновременном общем повышении продуктивности.