- •Общая хирургия домашних животных

- •Доантпсептический период

- •Антисептический период

- •Асептический период

- •Хирургические дисциплины

- •Хирургические рефлексы

- •Хирургические клиники

- •Хирургическая инфекция

- •Дремлющая инфекция

- •Воспалительные процессы

- •Формы воспаления

- •Исходы воспаления

- •Воспалительные отеки

- •Инфильтраты

- •Воспалительный пролиферат

- •Физические методы лечения, применяемые в хирургии при воспалении водолечение. Гидротерапия

- •Холодные процедуры

- •Гидротермотерапия

- •Паролечение

- •Теплолечение

- •Парафинолечение

- •Озокеритотерапия

- •Лечение горячей глиной

- •Светолечение Солнцелечение (гелиотерапия)

- •Лечение движением

- •Болезни кожи и рыхлой клетчатки остиофолликулит

- •Фурункул

- •Фурункулез

- •Карбункул

- •Абсцессы

- •Этиология абсцессов

- •Классификация абсцессов

- •Горячий абсцесс

- •Холодный абсцесс

- •Поверхностный и глубокий абсцессы

- •Хронический никапсулированный абсцесс

- •Метастатический абсцесс

- •Диагностика абсцессов

- •Лечение

- •Флегмоны

- •Этиология флегмон

- •Классификация флегмон

- •Подкожная флегмона

- •Межфасциальная флегмона

- •Межмышечная флегмона

- •Искусственная флегмона

- •Лечение

- •Этиология сепсиса

- •Классификация сепсиса

- •Патогенез сепсиса

- •Предсептическое состояние

- •Пиэмия, сепсис с метастазами

- •Лечение сепсиса

- •Средства общего действия, применяемые при гноеродной инфекции и сепсисе патогенетическая терапия

- •Периневральные инъекции новокаина

- •Сонная терапия, или охранительное торможение сном

- •Лечение бромом

- •Глюкоза

- •Кальций-терапия

- •Трансфузия крови

- •Внутривенные инъекции спирта

- •Аутогемотерагапия гемолизированной кровью

- •Этиология анаэробной инфекции

- •Патогенез анаэробной инфекции

- •Газовый абсцесс

- •Анаэробный сепсис

- •Профилактика анаэробной инфекции

- •Столбняк

- •Гнилостная инфекция

- •Инфекционные и инвазионные заболевания хирургический бруцеллез

- •Онхоцеркоз

- •Актиномикоз

- •Стрептотрихоз. Псевдоакти1юмикоз

- •Стрептотрихоз собак

- •Стрептотрихоз лошадей

- •Ботриомикоз

- •Виды ран

- •Кровотечения

- •Классификация кровотечения

- •Первичные и вторичные кровотечения

- •Септическое кровотечение

- •Повторные кровотечения

- •Остановка кровотечения Самостоятельная остановка кровотечения

- •Провизорная остановка кровотечения

- •Тампонада раны

- •Давящая повязка

- •Наложение швов на рану

- •Зажим a demeure

- •Перевязка сосуда в ране

- •Перевязка сосуда на протяжении

- •Гсмостатические средства местного действия

- •Средства, сужающие сосуды

- •Гемостатические средства общего действия

- •Средства, повышающие свертываемость крови

- •Средства, нарушающие осмотическое равновесие между кровью и тканями

- •Средства, усиливающие вязкость крови

- •Диетотерапия

- •Лечебные мероприятия при септических кровотечениях

- •Травматический шок

- •Биология раневого процесса

- •Первая фаза заживления раны

- •Биология раневого процесса

- •Ферменты

- •Паранекроз

- •Вторая фаза заживления раны

- •Биология раневого процесса Вторая фаза

- •Третья фаза заживления раны

- •Заживление по первичному натяжению

- •Заживление по вторичному натяжению

- •Грануляционная ткань

- •Причины развития грануляционной ткани

- •Микроскопическое строение грануляционной ткани

- •Биологическое значение грануляционной ткани

- •Заживление раны под струпом

- •Раневое загрязнение, раневая инфекция, раневая микрофлора

- •Лечение ран

- •Механическая антисептика ран

- •Рассечение и иссечение ран

- •Метод открытого лечения ран

- •Дренирование ран

- •Предоставление ране покоя

- •Антисептические средства для лечения ран

- •Сульфаниламидотерапия

- •Способы и средства, повышающие действие сульфаниламидных препаратов

- •Средства для лечения воспалившихся ран в третьей фазе заживления

- •Цитологический анализ отпечатков раневой поверхности у лошадей

- •Окисляющая терапия

- •Перекись водорода

- •Скипидар

- •Пиоктанин

- •Марганцовокислый калий

- •Йодоформ

- •Моносепт

- •Биологические методы лечения ран

- •Пенициллин

- •Левомицетин

- •Фитонциды

- •Антиретикулярная цитотоксическая сыворотка

- •Тканевая терапия

- •Физические методы лечения ран

- •Комплексное лечение

- •Вторичные швы

- •Гиповитаминозы

- •Раневое истощение

- •Алиментарное исхудание

- •Химические ожоги

- •Термохимические ожоги

- •Отморожение

- •Омертвение некробиоз

- •Гангрена

- •Сухая гангрена. Сухое омертвение

- •Влажная гангрена

- •Простая язва

- •Отечная язва

- •Воспаленная язва

- •Гангренозная язва

- •Декубитальная язва. Пролежень

- •Раздраженная язва

- •Грибовидная, или фунгозная, язва

- •Гнойный свищ

- •Язвы и инородные тела Синуозный свищ

- •«Ковыльный» свищ

- •Каловый свищ

- •Омозолелая язва

- •Атоническая язва

- •Инфекционная язва

- •Новообразовательная язва

- •Инородные тела

- •Местная тканевая реакция на инородные тела

- •Функциональные и другие расстройства, вызываемые инородными телами

- •Миграция

- •Удаление инородных тел

- •Закрытые повреждения мягких тканей ушиб

- •Ушиб мягких тканей

- •Ушиб кости

- •Ушиб сустава

- •Гематома

- •Пульсирующая гематома

- •Аневризма

- •Лимфоэкстравазат

- •Экзема и дерматит экзема

- •Дерматит

- •Травматический дерматит

- •Медикаментозный дерматит

- •Бородавчатый дерматит

- •Гангренозный дерматит. Некробациллез

- •Болезни сосудов и нервов флебиты

- •Лимфангоит

- •Лимфонодулиты

- •Болезни периферической нервной системы

- •Краткие анатомические и физиологические сведения

- •Закрытые повреждения нервных стволов Сотрясение нерва

- •Ушиб нерва

- •Сдавление нерва

- •Растяжение и разрыв нерва

- •Регенерация нервов

- •Невриты

- •Болезни мускулов раны мускулов

- •Ушибы мускулов

- •Разрывы мускулов

- •Воспаления мускулов. Миозиты

- •Гнойный миозит

- •Паренхиматозный миозит

- •Фиброзный миозит

- •Оссифицирующий (окостеневающий) миозит

- •Ревматизм Мышечный ревматизм

- •Суставной ревматизм

- •Миопатозы

- •Простой координаторный миопатоз

- •Фасцикулярный координаторный миопатоз

- •Миофасцикулит

- •Атрофия мускулов

- •Болезни сухожилий и слизистых сумок раны сухожилий

- •Разрывы сухожилий

- •Воспаления сухожилий. Тендиниты

- •Острый асептический тендинит

- •Хронический фиброзный тендинит

- •Гнойный тендинит

- •Тендинит паразитарного происхождения

- •Тендовагиниты

- •Острые тендовагиниты Острый серозный тендовагинит

- •Острые серозно-фибриншйый и фибринозный тендовагиниты

- •Острый гнойный тендовагинит

- •Хронические тендовагиниты

- •Фиброзный тендовагинит

- •Фиброзный стенозирующий тендовагинит

- •Регенерация сухожилии

- •Контрактуры

- •Миогенная контрактура

- •Десмогенная контрактура

- •Тендогенная контрактура

- •Артрогенная контрактура

- •Рубцовая контрактура

- •Неврогенные контрактуры

- •Спастическая контрактура

- •Паралитическая контрактура

- •Воспаления слизистых и синовиальных сумок. Бурзиты

- •Краткие сведения о бурзах

- •Заболевания костей периоститы

- •Острые периоститы Серозный периостит

- •Гнойный периостит

- •Хронические периоститы Хронический фиброзный периостит

- •Оссифицирующий периостит

- •Токсический верифицирующий остеопериостоз

- •Остеопороз

- •Остеосклероз. Конденсирующий остит

- •Фиброзная остеодистрофия. Фиброзный остит

- •Некроз кости

- •Переломы костей

- •Неполные переломы

- •Огнестрельные переломы

- •Клинические признаки переломов

- •Прогноз при переломах

- •Лечение переломов Первая помощь

- •Консервативное лечение переломов

- •Лечение открытых переломов

- •Оперативное лечение переломов

- •Функциональная терапия

- •Заживление переломов

- •Осложнения при Заживлении переломов

- •Остеомиэлит

- •Гематогенный, или метастатический, остеомиэлит

- •Раневой остеомиэлит

- •Заболевания суставов краткие анатомо-физиологические сведения

- •Ранения суставов

- •Гемартроз

- •Растяжение сустава. Дисторзия

- •Синовит

- •Острый серозный синовит

- •Хронический серозный синовит. Гидрартроз. Водянка сустава

- •Гнойный синовит и гнойный артрит

- •Гнойный артрит и капсульная флегмона

- •Параартикулярная флегмона

- •Деформирующий артрит

- •Периартикулярный фиброзит

- •Хронический оссифицирующий периартрит

- •Анкилоз

- •Опухоли

- •Дерматома

- •Папиллома

- •Меланосаркома

- •Меланосаркома

- •Классификация грыж

- •Ущемленная грыжа

- •Выпадение

- •Лечение грыж

Гематома

Haematoma

Гематомой, или кровяной опухолью, называют особый вид кровоизлияния, при котором кровь, вытекающая из сосудов, раздвигает окружающие ткани и образует полость, наполненную кровью.

Гематомы возникают при закрытых механических повреждениях (удары палкой, камнем, копытом; ушибы при падении), а также при колотых, ушибленнорваных, огнестрельных ранах и других открытых повреждениях. Образованию гематомы способствуют: сильная травма, обилие рыхлой клетчатки, хрупкость сосудистой стенки и нарушение тромбообразования.

У лошадей гематомы встречаются чаще всего в области холки, бедра, запястного сустава; у собак — в области шеи, спины и на внутренней стороне ушной раковины.

Классификация. Различают следующие гематомы:

1) по характеру поврежденного сосуда — артериальные, венозные и смешанные;

2) по месту излившейся крови — подкожные, субфасциальные, межмышечные, поднадкостничные, субсерозные и т. д.; название гематом иногда указывает на область или орган, где они возникли, например: Olhaematoma — гематома ушной раковины; Haemophtalmus — гематома глазного яблока; Haematoma spatii subscapularis — при скоплении крови в подлопаточном пространстве; Haematoma inguinalis — в области паха;

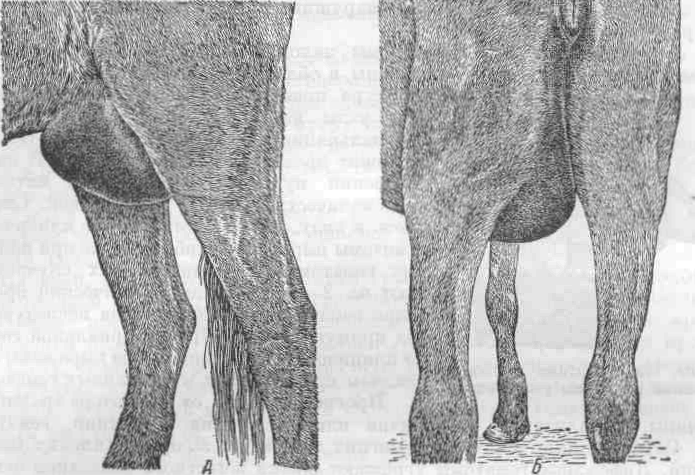

Рис. 48. Гематома в области паха у лошади: А — вид спереди; Б — вид сзади (Хирургическая клиника МВА).

3) по степени распространения — ограниченные и диффузные гематомы; первые встречаются при ранениях мелких сосудов и наличии плотных малоподатливых тканей (например, поднадкостничная гематома), вторые — при ранении крупных сосудов и наличии хорошо развитой рыхлой клетчатки или фасциальных, апоневротических футляров; диффузные гематомы наблюдаются у лошадей в области шеи — при ранении сонной артерии, в области паха — при повреждении а. и v. pudendae externae;

4) по клиническим признакам—простые, осумкованные и пульсирующие.

Патогенез. Гематомы развиваются при повреждениях сосудистой стенки в результате ушиба, недостаточно тщательной остановки кровотечения или нарушения процесса тромбообразования. Установлено, что при местном ступоре тканей или шоковом состоянии повышается проницаемость капилляров. Они начинают пропускать почти все элементы крови, кроме фибриногена. В таких случаях, несмотря на тщательную перевязку сосудов, легко возникает послеоперационная гематома, так как кровь, скопляющаяся в зашитой ране, не свертывается из-за отсутствия фибрина.

К линические

признаки. Непосредственно после

травмы появляется припухлость, которая

быстро увеличивается при отсутствии

воспалительных явлений. Припухлость

флюктуирует. На 4—5-й день обнаруживают

фибринозную крепитацию, плотный

пограничный валик по периферии гематомы

и отчетливую флюктуацию в центральной

ее части. Эти симптомы обусловливаются

образованием сгустков крови и выпадением

фибрина на стенках гематомы, а также

наличием в ее полости жидкой крови.

Местная температура повышена. Пунктат

содержит кровь. Иногда находят

незначительное увеличение ближайших

регионарных лимфатических узлов

вследствие ответной реакции на задержку

в них большого количества эритроцитов.

линические

признаки. Непосредственно после

травмы появляется припухлость, которая

быстро увеличивается при отсутствии

воспалительных явлений. Припухлость

флюктуирует. На 4—5-й день обнаруживают

фибринозную крепитацию, плотный

пограничный валик по периферии гематомы

и отчетливую флюктуацию в центральной

ее части. Эти симптомы обусловливаются

образованием сгустков крови и выпадением

фибрина на стенках гематомы, а также

наличием в ее полости жидкой крови.

Местная температура повышена. Пунктат

содержит кровь. Иногда находят

незначительное увеличение ближайших

регионарных лимфатических узлов

вследствие ответной реакции на задержку

в них большого количества эритроцитов.

Рис. 49. Гематома правой ушной раковины у собаки.

В результате всасывания из очага ушиба продуктов тканевого распада и составных частей излившейся крови возможна кратковременная незначительная лихорадка.

При диффузных гематомах обнаруживают гемоглобинурию и симптомы острого малокровия.

В случаях инфекции гематомы находят флюктуирующую, горячую, болезненную припухлость и ссадины в области повреждения. Местная температура повышена. Регионарные лимфатические узлы нередко увеличены и болезненны при пальпации. Животное лихорадит. Пунктат содержит кровь, смешанную с гноем. В начале нагноения пунктат, разбавленный пятикратным количеством воды, дает осадок. Следует иметь в виду, что все отмеченные клинические симптомы выражены наиболее ярко при подкожных гематомах. В сомнительных случаях делают на 2—4-й день диагностический прокол, а при гематомах в области таза исследуют через прямую кишку. При артериальной гематоме клинические признаки всегда выражены сильнее, чем при венозных и смешанных гематомах. Прогноз зависит от характера травмы, величины, локализации и наличия или отсутствия инфекции гематомы. Ограниченные гематомы в мягких тканях не вызывают плохих последствий. Диффузные гематомы угрожают жизни животного развитием острого малокровия. В случаях инфекции гематомы предсказание зависит от характера осложнений.

Исход. Самостоятельная остановка кровотечения. В большинстве случаев кровотечение при гематоме прекращается самостоятельно. Нарастающее давление в полости образующейся гематомы становится в конечном итоге больше кровяного давления, которое было в начале кровоизлияния в поврежденном сосуде, или почти одинаковым. Излившаяся кровь и инфильтрированная ею рыхлая клетчатка механически сдавливают и уменьшают просвет кровоточащего сосуда, а сгустки свертывающейся крови закрывают рану сосудистой стенки. Под действием тканевой тромбокиназы свертывается также часть крови в полости гематомы.

Кровотечение останавливается особенно легко в случаях образования венозных гематом, поэтому они, в противоположность артериальным, редко бывают диффузными.

Рассасывание гематомы. После остановки кровотечения образовавшиеся кровяные сгустки постепенно уменьшаются в объеме, становятся плотными, как бы выжимают из себя кровяную сыворотку, а последняя всасывается лимфатическими путями. Погибшие лейкоциты крови, распадаясь, освобождают протеолитические ферменты. Последние размягчают, разжижают и расплавляют фибрин кровяного сгустка и содержащиеся в нем эритроциты. Эритроциты обесцвечиваются и распадаются на глыбки, комочки и зернышки, которые, одновременно с другими распавшимися клетками крови, подвергаются фагоцитозу клетками ретикулоэндотелиальной системы, пролиферирующими в окружности. Гемоглобин, находившийся в эритроцитах, постепенно растворяясь в тканевой жидкости и превращаясь в гематоидин и гемосидерин, изменяет окраску тканей.

Эти изменения выражены особенно ярко при поверхностной гематоме и непигментированной коже. Однако большая часть гемоглобина, всасываясь, выделяется печенью и почками.

Часть крови поступает в малоизмененном виде в регионарные лимфатические узлы; основная масса крови всасывается в процессе свертывания и в последующее время. В результате тканевой реакции происходит усиленная регенерация клеток соединительной ткани; в конечном итоге полость гематомы заполняется вновь образованной соединительной тканью, которая затем превращается в рубец.

Медленное и недостаточное всасывание скопившейся крови ведет к организации фибрина, фиброзной дегенерации и уплотнению мускулов, спайке их с окружающими тканями, а при одновременном повреждении моторного нерва — к параличу или парезу мускулов.

В некоторых случаях жидкая, несвернувшаяся кровь остается долгое время в полости гематомы. В окружности последней образуется вал из более плотной новообразованной ткани.

Сгустки фибрина, составляющие стенки гематомы, гиалинизируются, вследствие чего еще больше затрудняется всасывание оставшейся крови в полости гематомы.

Наконец, образуется осумкованная гематома. Она состоит из соединительно-тканной капсулы, которая ограничивает собой полость, заполненную коричневого цвета жидкостью, разложившейся кровью. Если пигмент крови всасывается полностью, то осумкованная гематома превращается в кровяную кисту, содержащую почти прозрачную серозную жидкость. В хронических случаях иногда наблюдается петрификация стенки кисты вследствие отложения в ней солей извести; при поднадкостничной гематоме может наступить окостенение се.

Если патогенные микробы проникли в полость гематомы, то может развиться абсцесс, флегмона или сепсис.

Лечение. Ссадины на коже дезинфицируют 5%-ным спиртовым раствором иода. В первые 24 часа применяют холод, лучше сухой (резиновый мешок со льдом или снегом). Если имеется большая припухлость, следует предпочитать лечение гематомы холодом в комбинации с наложением давящей повязки, мешка с песком.

Для сокращения срока лечения делают на 4—5-й день опорожняющий прокол или вскрывают гематому, удаляют сгустки крови, с последующим наложением глухого шва на кожу. При операции необходимо строго соблюдать правила асептики. Если это невозможно, лучше после вскрытия гематомы лечить открытым способом.

При диффузной артериальной гематоме необходимо принять срочные меры к остановке кровотечения посредством перевязки сосуда.

Выше места гематомы накладывают жгут, а если это невозможно, обнажают кровоточащий сосуд на протяжении и накладывают на пего провизорную лигатуру или кровоостанавливающий пинцет с мягкими браншами, затем широко вскрывают гематому, быстро удаляют сгустки крови, протирают марлевым компрессом дно кровяной полости, отыскивают кровоточащий сосуд и перевязывают его лигатурой. После этого снимают жгут или пинцет, если он был наложен; при отсутствии кровотечения зашивают рану, а затем накладывают слегка давящую повязку.

Инфицированные гематомы немедленно вскрывают, а затем лечат открытым способом.