- •Оксид углерода

- •Экологические функции почв

- •Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, национальные парки). Всё это по ур.

- •Демэкология (экология популяций)

- •Синэкология (экология сообщества)

- •Пищевые цепи. Пищевые пирамиды

- •Минеральные ресурсы ур

- •Диоксины

- •Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду

- •10. Санитарно-защитные зоны

- •11. Биотоп, биоценоз, биогеоценоз

- •12. Экологические системы

- •13. Экологический мониторинг. Система наземного мониторинга

- •14. Биосфера. Ноосфера

- •15. Экологическая ниша организмов. Экологическая ниша человека

- •16. Адаптация

- •17. Растительный и животный мир ур

- •18. Развитие и смена экосистем

- •19. Возможность перенаселения. Демографический переход и его причины

- •20. Пищевые ресурсы

- •21. Энергетические ресурсы

- •24. Пределы возможностей техносферы

- •25. Экономические и организационные методы уменьшения нежелательных последствий человеческой деятельности

- •26. Нормирование воздействия на окружающую среду

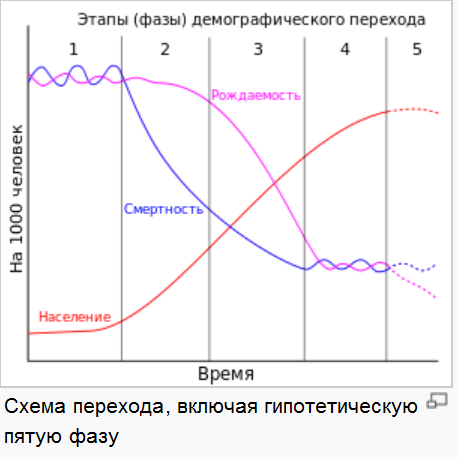

19. Возможность перенаселения. Демографический переход и его причины

Демографический переход — исторически быстрое снижение рождаемости и смертности, в результате чего воспроизводство населения сводится к простому замещению поколений. Этот процесс является частью перехода от традиционного общества (для которого характерна высокая рождаемость и высокая смертность) к современному.

Концепция демографического перехода приобрела особую популярность в связи с демографическими изменениями, происшедшими после Второй мировой войны в освободившихся от колониализма странах. В результате значительного снижения смертности (на первых порах главным образом из-за успешных противоэпидемических мероприятий) и сохранения высокого уровня рождаемости в этих странах резко ускорился рост населения, что получило название демографического взрыва. Было выяснено, что аналогичные изменения произошли в основном уже в XIX веке и в ныне экономически развитых странах, но в них резкое ускорение роста населения сопровождалось снижением уровня рождаемости и в конечном счете стабилизацией роста населения. С другой стороны, достаточно быстрое снижение рождаемости наблюдается в настоящее время и в странах Третьего мира, многие из которых (например, Иран) уже достаточно близки к завершению демографического перехода.

Меньшее снижение коэффициента рождаемости чем снижение коэффициента смертности R > S, следовательно коэффициент естественного прироста максимален.

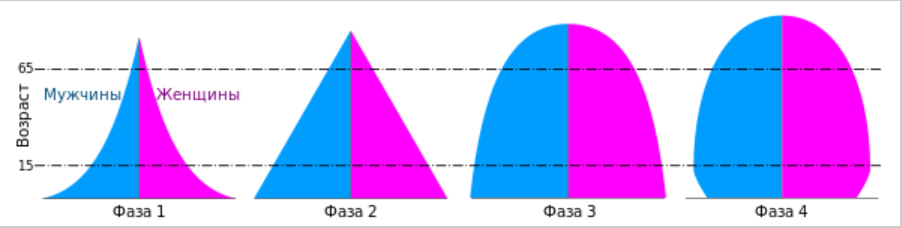

S = min, R <S, что приводит к замедлению прироста населения, а также к демографическому старению населения.

S растёт, R падает. К концу третьего этапа коэффициент рождаемости примерно равен уровню простого воспроизводства, а коэффициент смертности ниже уровня простого воспроизводства. (R ≈ 2,1, S < 2,1, где 2,1 — это уровень простого воспроизводства).

S = R Процесс демографической стабилизации заканчивается.

Причины:

Начало демографического перехода связано с началом модернизационных процессов, ведущих к росту производства ВВП на душу населения, улучшению качества питания, санитарных условий, качества и доступности медицинского обслуживания и т. п., что в свою очередь приводит к значительному росту продолжительности жизни и падению смертности.

В традиционном аграрном обществе дети рассматривались как дополнительные рабочие руки в хозяйстве. Поэтому рождение детей имело экономический смысл. Кроме того, большое количество детей является гарантией продолжения рода в условиях относительно высокой детской смертности. Урбанизация и труд индустриального типа разрушают этот тип поведения и приводят к снижению рождаемости.

Практически все страны с высоким образовательным уровнем имеют низкие показатели рождаемости. И наоборот, лидеры по рождаемости имеют неграмотное население.

Перенаселение - избыток населения по отношению к ресурсам, необходимым для поддержания жизни.

Простая оценка: отношение количества измеряемого населения к площади территории (учитывая поверхностный объём почвы), на котором оно проживает;

Регенеративная оценка: отношение темпа потребления ресурсов данного населения к темпу возобновления этих же самых ресурсов с вычетом того количества ресурсов, которое нужно для поддержания экосистемы и регенеративной системы природы;

Оценка по возможностям расширения: оценивается отношением темпа роста численности населения к темпу прогресса (экономического, социального и т. д.), который обеспечивает возможности появления новых источников и потенциал расширения ресурсной базы.

Одной из главных причин вызывающих природные катаклизмы, ученые называют рост народонаселения, который идет буквально с лавинообразным ускорением. Если в начале Х1Х века численность населения Земли составляла всего лишь один миллиард, сегодня – больше шести, а к 2050 году ООН прогнозирует 8,9 миллиарда человек.

Еще одна причина - воздействия человека на окружающую среду. Мы извлекаем из земных недр нефть, уголь, газ в неимоверных количествах, создавая там пустоты, нарушая тысячелетиями установившееся равновесие, ведущее к накоплению напряжений в земной коре. В результате – наведенная сейсмичность, опускание территорий, подтопления, провалы, техногенные физические поля. Все это увеличивает частоту землетрясений. Наиболее часто наведенная сейсмичность проявляется при создании крупных водохранилищ и закачке воды в глубокие горизонты земной коры.