- •Глава I общие сведения по геодезии

- •§ 1. Форма Земли и определение положения точек на земной поверхности

- •§ 2. Изображение земной поверхности на плоскости (план, карта, профиль]

- •§ 3. Измерения и построения в геодезии

- •§ 4. Масштабы изображения на плоскости

- •Глава II

- •5. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости между ними

- •§ 6. Приборы для ориентирования по магнитным меридианам

- •Глава III топографические карты и планы

- •§ 7. Классификация и номенклатура

- •§ 9. Условные знаки

- •Глава IV

- •§ 11. Решение задач по картам и планам с горизонталями

- •Глава V геодезические сети и центры

- •Глава VI основы геодезических вычислений

- •Глава VII

- •Глава VIII измерение линий на местности лентами и рулетками

- •§ 12. Ленты, рулетки и их компарирование

- •§ 13. Измерение линий

- •Глава IX нивелирование

- •§ 14. Способы нивелирования

- •§ 15. Нивелиры

- •§ 16. Нивелирные рейки, костыли и башмаки

- •§ 17. Поверки нивелиров

- •§ 18. Выполнение геометрического нивелирования

- •Глава X

- •§ 19. Принципы измерения и устройство измерительных приборов (теодолит, эккер)

- •§ 20. Поверки теодолитов

- •§ 21. Измерение горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 22. Теодолитные ходы

- •Глава XI топографические съемки

- •§ 24. Съемка и съемочное обоснование

- •§ 25. Съемка застроенных территорий аналитическим методом

- •§ 26. Мензульная съемка и приборы для ее выполнения

- •§ 27. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 28. Производство мензульной съемки

- •§ 29. Тахеометрическая съемка

- •§ 30. Аэрофототопографическая и фототеодолитная съемки

- •§ 31. Виды подземных коммуникаций и сооружений

- •§ 32. Съемка и составление планов

- •§ 33. Методы поиска коммуникаций и сооружений

- •Глава XIII геодезическая основа для строительства

- •§ 34. Общие сведения

- •§ 35. Строительная сетка и красные линии

- •§ 36. Специальные сети триангуляции, трилатерации и полигонометрии

- •§ 37. Высотная основа

- •Глава XIV

- •Глава XV

- •§ 38. Объемно-планировочные и конструктивные решения

- •§ 39. Проектная документация

- •§ 40. Чертежи с геометрическими размерами

- •§ 41. Оси и отметки зданий

- •§ 42. Исходные данные для разбивочных работ

- •§ 43. Вертикальная планировка рельефа

- •Глава XVI

- •§ 45. Изыскания площадочных сооружений

- •§ 46. Изыскания для линейных сооружений

- •Глава XVII геодезические рдзбивочные работы в строительстве

- •§ 47. Разбивка осей

- •§ 48. Перенесение осей на монтажные горизонты

- •§ 49. Точность геодезических разбивочных работ

- •Глава XVIII

- •§ 50. Производство и приемка земляных работ

- •§ 51. Возведение фундаментов

- •§ 52. Возведение крупнопанельных зданий

- •§ 53. Возведение каркасных зданий

- •§ 54. Возведение блочных зданий

- •| 55. Возведение кирпичных зданий

- •§ 56. Возведение зданий из монолитного железобетона

- •§ 57. Строительство промышленных зданий

- •§ 58. Контроль за выполнением геометрических параметров проекта

- •Глава XIX

- •§ 59. Камеральное трассирование

- •§ 60. Полевое трассирование

- •§ 61. Плановая и высотная привязка трасс дорог

- •§ 62. Восстановление дорожной трассы перед строительством

- •§ 63. Разбивочные работы при возведении земляного полотна дорог

- •§ 64. Разбивка верхнего строения дорог

- •§ 66, Виды гидротехнических сооружений

- •§ 67. Геодезические изыскания для строительства гидротехнических сооружений

- •§ 68. Геодезическое обеспечение строительства гидротехнических сооружений

- •§ 69. Геодезические изыскания для строительства мостовых переходов

- •§ 70. Геодезическое обеспечение строительства мостовых переходов

- •Глава XXI

- •§ 71. Воздушные линии электропередач и связи

- •§ 72. Магистральные трубопроводы

- •Глава XXII

- •§ 73. Стандартизация, нормативные документы, метрологическая служба

- •§ 74. Контроль геометрических параметров сборных элементов

- •Глава XXIII охрана труда

§ 11. Решение задач по картам и планам с горизонталями

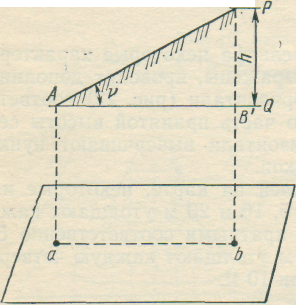

Определение крутизны ската (рис. 23). Крутизна ската характеризуется углом наклона v, который образует линия местности, например АВ с горизонтальной плоскостью Р.

Из прямоугольного треугольника АВВ' следует

1^=Я/а, (3)

где Н — высота сечения рельефа, а — заложение.

Зная тангенс, по таблицам значений тригонометрических функций находят значение угла наклона.

27

Крутизну ската характеризуют также уклоном I:

1 = \%ч. (4)

Уклон линии выражается в процентах или промиле (%о), т. е. тысячных долях единицы.

Пример. Определить угол наклона и уклон ската местности между горизонталями на плане масштаба 1 : 1000, если заложение равно 20 мм, а высота сечения рельефа А=1,0 м.

На местности заложению будет соответствовать длина отрезка, равная аМ= =20 ммХ 1000 = 20 000 мм = 20 м. По формулам (3) и (4) {%\ = 1= 1/20 = 0,05, откуда г = 5%=50%0, а ^=2,9°.

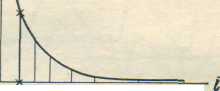

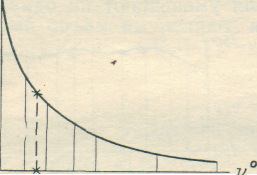

При работе с картой или планом угол наклона либо уклон ската обычно определяют, пользуясь графиками (рис. 24, а, б), назы-

ваемыми масштабами (или шкалами) заложений.

и чет-

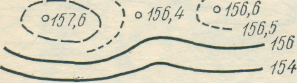

Рис. 22. Полугоризонтали вертьгоризонтали

В

Графиками пользуются так. С плана раствором циркуля берут заложение между двумя горизонталями по данному скату, затем по графику находят то место, где расстояние между кривой и горизонтальной прямой равной этому заложению. Для найденной таким образом ординаты прочитывают значение v или г по горизонтальной прямой (на приведенных графиках отмечено звездочками ^, = 2,9°, » = 0,05 = 5%).

Рис. 23. Схема к определению крутизны ската

Определение

отметок точек местности.

Если точка р асположена

на горизонтали, то ее отметка

равна отметке горизонтали. Когда

точка находится между горизонталями

с разными высотами,

ее отметка определяется интерполированием

(нахождением промежуточных

значений величин)

на глаз между отметками этих

горизонталей.

асположена

на горизонтали, то ее отметка

равна отметке горизонтали. Когда

точка находится между горизонталями

с разными высотами,

ее отметка определяется интерполированием

(нахождением промежуточных

значений величин)

на глаз между отметками этих

горизонталей.

Интерполирование заключается в определении коэффициента пропорциональности расстояния а от определяемой точки до меньшей по значению горизонтали (м.г.) к величине заложения а, т.е. отношения й\а, и умножении его на значение высоты сечения рельефа Н.

Пример. Отметка Я„ точки К (рис. 25, о), расположенной между горизонталями с отметками 150 м и 152,5 м, равна Я„=Ям.г.+ (й/а)/г=150 м+0,4> Х2,5 м = 151 м.

Если определяемая точка расположена между одноименными горизонталями (на седловине) (рис. 25, б) или внутри замкнутой горизонтали (на холме или

28

котловине) (рис. 25, в, г), ее отметку можно определить лишь приближенно, считая, что ее отметка больше или меньше высоты этой горизонтали на 0,5/?. Например, на рисунке для седловины отметка точки К. равна 138,8 м, для холма — 128,8 м, для котловины — 126,2 м.

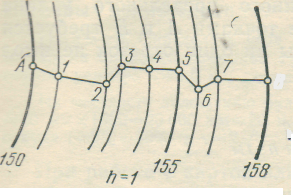

Проведение на карте линии заданного предельного уклона

(рис. 26). Между заданными на карте точками А и В требуется провести кратчайшую линию так, чтобы ни один отрезок не имел уклона больше заданного предельного «пред-

Масштаб'Г-1000 Высота сечения П = 1м а

12345 Ю 15 0,01 0,10,2 0,5 0,7 1,0

а) 6}

Рис. 24. Графики заложений к плану масштаба 1 : 1000 при высоте сечения рельефа А=10 м:

а — для углов наклона, б — уклонов

Рис. 25. Схемы (а—г) для определения отметок точек по горизонталям

Проще всего задача решается с помощью масштаба заложения для уклонов. Взяв по нему раствором циркуля заложение апред, соответствующее г'цред, засекают последовательно точки 1...7 — все горизонтали от точки А до точки В. Если раствор циркуля меньше расстояния между горизонталями, то линию проводят по кратчайшему направлению. Соединив все точки, получают линию с заданным предельным уклоном.

Если нет масштаба заложений, заложение апред можно подсчитать по формуле апред=/1/(гПред.М), где М — знаменатель числового масштаба карты.

29

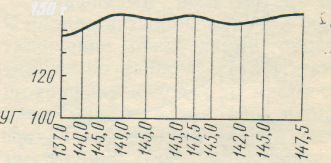

Построение профиля местности по заданному на карте направлению (рис. 27). Пусть требуется построить профиль местности по

линии АВ. Для этого

Рис. 26. Схема проведения на карте линии заданного предельного уклона

л инию

АВ

переносят

в масштабе карты

на бумагу и отмечают на ней точки

1, 2, 4, 5, 7, 9, в

которых она пересекает

горизонтали, а также характерные

точки рельефа (3, 6, 8).

Линия В

АВ служит

основанием профиля. Взятые с карты

отметки точек откладыва-4

ют на перпендикулярах (ординатах) к

основанию профиля в масштабе, в 10 раз

превышающем горизонтальный масштаб.

Полученные точки соединяют плавной

линией. Обычно ординаты профиля

уменьшают на одну и ту же

инию

АВ

переносят

в масштабе карты

на бумагу и отмечают на ней точки

1, 2, 4, 5, 7, 9, в

которых она пересекает

горизонтали, а также характерные

точки рельефа (3, 6, 8).

Линия В

АВ служит

основанием профиля. Взятые с карты

отметки точек откладыва-4

ют на перпендикулярах (ординатах) к

основанию профиля в масштабе, в 10 раз

превышающем горизонтальный масштаб.

Полученные точки соединяют плавной

линией. Обычно ординаты профиля

уменьшают на одну и ту же

150 г

Рис. 27. Построение профиля местности по линии

объемов по топографической

карте

величину, т. е. строят профиль не от нуля высот, а от условного горизонта У Г (на рис. 27 за условный горизонт принята высота, равная 100м).

С помощью профиля можно установить взаимную видимость между двумя точками, для чего их нужно соединить прямой линией. Если построить профили из одной точки по нескольким направлениям, то можно нанести на карту или план участки местности, не видимые с этой точки. Такие участки называют полями видимости

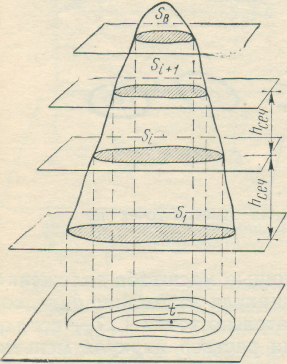

Вычисление объемов (рис. 28), По карте с горизонталями можно вычислить объем горы и котловины, изображаемых системой горизонталей, замыкающихся в пределах не-

большой площади. Эти формы рельефа делят на части, ограниченные двумя соседними горизонталями. Каждую такую часть можно

30

приближенно принять за усеченный конус, объем которого равен vI= (1/2) (SI + SI+ 1)hсеч, где Si и Si+1 — площади, ограниченные на карте нижней и верхней горизонталями, являющимися основаниями усеченного конуса; hсеч — высота сечения рельефа; i=1,2,..., ..., k — текущий номер усеченного конуса.

Площади S измеряют планиметром. Приближенно площадь участка можно 'определить, деля его на ряд правильных математических фигур (трапеций, треугольников и т. п.) и суммируя по площади.

Объем VB самой верхней части вычисляют, как объем конуса, площадь основания которого равна SВ а высота Н — разности отметок верхней точки Т и горизонтали, ограничивающей основание конуса: Vв=(Sв/3)h

Если отметка точки Т на карте не подписана, то принимают

h=hсеч/2

Полный объем вычисляют, как сумму объемов отдельных частей: V= v1 + V2 + ... + VK+ VB, где к — число частей.