- •Глава I общие сведения по геодезии

- •§ 1. Форма Земли и определение положения точек на земной поверхности

- •§ 2. Изображение земной поверхности на плоскости (план, карта, профиль]

- •§ 3. Измерения и построения в геодезии

- •§ 4. Масштабы изображения на плоскости

- •Глава II

- •5. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости между ними

- •§ 6. Приборы для ориентирования по магнитным меридианам

- •Глава III топографические карты и планы

- •§ 7. Классификация и номенклатура

- •§ 9. Условные знаки

- •Глава IV

- •§ 11. Решение задач по картам и планам с горизонталями

- •Глава V геодезические сети и центры

- •Глава VI основы геодезических вычислений

- •Глава VII

- •Глава VIII измерение линий на местности лентами и рулетками

- •§ 12. Ленты, рулетки и их компарирование

- •§ 13. Измерение линий

- •Глава IX нивелирование

- •§ 14. Способы нивелирования

- •§ 15. Нивелиры

- •§ 16. Нивелирные рейки, костыли и башмаки

- •§ 17. Поверки нивелиров

- •§ 18. Выполнение геометрического нивелирования

- •Глава X

- •§ 19. Принципы измерения и устройство измерительных приборов (теодолит, эккер)

- •§ 20. Поверки теодолитов

- •§ 21. Измерение горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 22. Теодолитные ходы

- •Глава XI топографические съемки

- •§ 24. Съемка и съемочное обоснование

- •§ 25. Съемка застроенных территорий аналитическим методом

- •§ 26. Мензульная съемка и приборы для ее выполнения

- •§ 27. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 28. Производство мензульной съемки

- •§ 29. Тахеометрическая съемка

- •§ 30. Аэрофототопографическая и фототеодолитная съемки

- •§ 31. Виды подземных коммуникаций и сооружений

- •§ 32. Съемка и составление планов

- •§ 33. Методы поиска коммуникаций и сооружений

- •Глава XIII геодезическая основа для строительства

- •§ 34. Общие сведения

- •§ 35. Строительная сетка и красные линии

- •§ 36. Специальные сети триангуляции, трилатерации и полигонометрии

- •§ 37. Высотная основа

- •Глава XIV

- •Глава XV

- •§ 38. Объемно-планировочные и конструктивные решения

- •§ 39. Проектная документация

- •§ 40. Чертежи с геометрическими размерами

- •§ 41. Оси и отметки зданий

- •§ 42. Исходные данные для разбивочных работ

- •§ 43. Вертикальная планировка рельефа

- •Глава XVI

- •§ 45. Изыскания площадочных сооружений

- •§ 46. Изыскания для линейных сооружений

- •Глава XVII геодезические рдзбивочные работы в строительстве

- •§ 47. Разбивка осей

- •§ 48. Перенесение осей на монтажные горизонты

- •§ 49. Точность геодезических разбивочных работ

- •Глава XVIII

- •§ 50. Производство и приемка земляных работ

- •§ 51. Возведение фундаментов

- •§ 52. Возведение крупнопанельных зданий

- •§ 53. Возведение каркасных зданий

- •§ 54. Возведение блочных зданий

- •| 55. Возведение кирпичных зданий

- •§ 56. Возведение зданий из монолитного железобетона

- •§ 57. Строительство промышленных зданий

- •§ 58. Контроль за выполнением геометрических параметров проекта

- •Глава XIX

- •§ 59. Камеральное трассирование

- •§ 60. Полевое трассирование

- •§ 61. Плановая и высотная привязка трасс дорог

- •§ 62. Восстановление дорожной трассы перед строительством

- •§ 63. Разбивочные работы при возведении земляного полотна дорог

- •§ 64. Разбивка верхнего строения дорог

- •§ 66, Виды гидротехнических сооружений

- •§ 67. Геодезические изыскания для строительства гидротехнических сооружений

- •§ 68. Геодезическое обеспечение строительства гидротехнических сооружений

- •§ 69. Геодезические изыскания для строительства мостовых переходов

- •§ 70. Геодезическое обеспечение строительства мостовых переходов

- •Глава XXI

- •§ 71. Воздушные линии электропередач и связи

- •§ 72. Магистральные трубопроводы

- •Глава XXII

- •§ 73. Стандартизация, нормативные документы, метрологическая служба

- •§ 74. Контроль геометрических параметров сборных элементов

- •Глава XXIII охрана труда

Глава IV

РЕЛЬЕФ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ

§• 10. Формы рельефа и его изображение

Рельефом местности называется совокупность неровностей земной поверхности.

24

В зависимости от характера рельефа местность подразделяется на равнинную, всхолмленную и горную. Равнинная местность имеет слабовыраженные формы или почти совсем не имеет неровностей, всхолмленная характеризуется чередованием сравнительно небольших по высрте повышений и понижений, горная представляет собой чередование возвышений более 500м над уровнем моря, разделенных долинами.

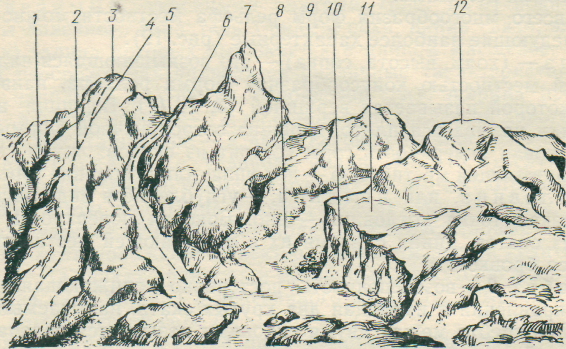

Из всего многообразия форм рельефа местности можно выделить следующие наиболее характерные (рис. 19).

Гора— (холм, высота, сопка) —это возвышающаяся над окружающей местностью конусообразная форма рельефа, наивысшая точка которой называется вершиной (3, 7, 12). Вершина в виде площадки называется плато, вершина остроконечной формы — пиком. Боковая поверхность горы состоит из скатов: линия слияния их с окружающей местностью — подошва, или основание горы.

Котловина, или впадина, — углубление в виде чаши. Самая низкая точка котловины — дно. Боковая поверхность ее состоит из скатов, линия слияния их с окружающей местностью называется бровкой.

Хребет 2 — возвышенность, постепенно понижающаяся в одном направлении и имеющая два крутых ската, называемых склонами. Ось хребта между двумя склонами называется водораздельной линией или водоразделом 4.

Лощина / — вытянутое углубление местности, постепенно понижающееся в одном направлении. Ось лощины между двумя скатами называется водосливной линией или тальвегом 6. Разновидностями лощины являются долины — широкая лощина с пологими склонами — и овраг — узкая лощина с почти отвесными склонами. Начальной стадией оврага является промоина. Овраг, заросший травой и кустарником, называется балкой. Расположенные иногда по склонам лощин площадки, имеющие вид уступа или ступени с почти горизонтальной поверхностью, называются террасами.

Седловина 5, 9 — пониженная часть местности между двумя вершинами 3, 7. Через седловины в горах часто проходят дороги; в этом случае седловина называется перевалом.

Вершина горы, дно котловины и самая низкая точка седловины являются характерными точками рельефа. Водораздел и тальвег представляют собой характерные линии рельефа. Характерные точки и линии рельефа облегчают распознавание отдельных форм его на местности и изображение их на карте и плане.

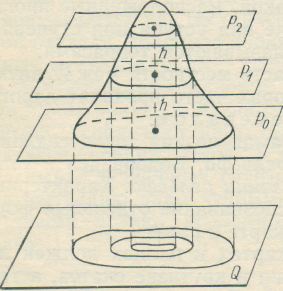

Способ изображения рельефа на картах и планах должен давать возможность судить о направлении и крутизне скатов, а также определять отметки точек местности. Вместе с тем он должен быть наглядным. Известны различные способы изображения рельефа: перспективное, штриховка линиями разной толщины, цветной отмыв (горы — коричневые, лощины — зеленые), подписи отметок точек, горизонтали. Наиболее совершенный с инженерной точки зрения — способ изображения рельефа горизонталями в сочетании с подписью отметок характерных точек (рис. 20).

25

Горизонталь

— это линия на карте, соединяющая точки

с равными

высотами. Если представить себе сечение

поверхности Земли

горизонтальной (уровенной) поверхностью

ро,

то

линия пересечения

этих поверхностей, ортогонально

спроецированная на плос-

Горизонталь

— это линия на карте, соединяющая точки

с равными

высотами. Если представить себе сечение

поверхности Земли

горизонтальной (уровенной) поверхностью

ро,

то

линия пересечения

этих поверхностей, ортогонально

спроецированная на плос-

Рис. 19. Характерные формы рельефа:

/ — лещина, 2 — хребет, 3, 7, 12 — вершины,

4 — водораздел, 5, 9 • седловины, 6 —

тальвег, 8 — река, 10 — обрыв, 11— терраса

Рис. 20. Изображение рельефа горизонталями

кость и уменьшенная до размера в масштабе карты или плана, и будет горизонталью. Если поверхность Р0 расположена на высоте Н от уровенной поверхности, принятой за начало счета абсолютных высот, то любая точка на этой горизонтали будет иметь абсолютную отметку, равную Н. Изображение в горизонталях рельефа всего участка местности можно получить в результате сечения поверхности этого участка рядом горизонтальных плоскостей р!, Р2, ..., расположенных на одинаковом расстоянии Л друг от друга. В результате на карте получают горизонтали с отметками Н + Н, Я + 2/г и т. д.

Расстояние Н между секущими горизонтальными плоскостями называется высотой сечения рельефа. Ее значение указывается на карте или плане под линейным масштабом. В зависимости от мас-

26

штаба карты и характера изображаемого рельефа высота сечения различна.

Расстояние между горизонталями на карте или плане называется заложением. Чем больше заложение, тем меньше крутизна ската на местности, и наоборот.

Горизонтали никогда не пересекаются, за исключением нависшего утеса, естественных и искусственных воронок, узких оврагов, крутых обрывов, которые не выражаются горизонталями, а обозначаются условными знаками.

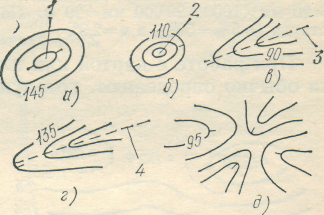

Основные формы рельефа изображаются горизонталями так.

Рис. 21. Изображение горизонталями характерных форм рельефа:

а — гора, б — котловина, в — хребет, г —

лощина, д — седловина; / — вершина, 2 —

дно, 3 — водораздел, 4 — тальвег

Изображения горы и котловины (рис. 21, а, б), так же как хребта и лощины (рис. 21, в, г), сходны между собой. Чтобы отличить их друг от друга, у горизонталей ставят бергштрихи — черточки, перпендикулярные горизонтали, указывающие направление ската. На некоторых горизонталях подписывают отметки характерных точек, причем так, чтобы верх цифр был направлен в сторону повышения ската.

Если при данной высоте сечения рельефа некоторые характерные особенности его не могут быть выражены, проводят дополнительные полугоризонтали и четвертьгоризонтали (рис. 22) соответственно через половину или четвертую часть принятой высоты сечения рельефа. Дополнительные горизонтали вычерчивают пунктирными линиями, иногда в виде отрезков.

Чтобы облегчить чтение горизонталей на карте, некоторые из них утолщают. При высоте сечения 1, 5, 10 и 20 м утолщают каждую пятую горизонталь с отметками, кратными соответственно 5, 10, 25 и 50 м. При высоте сечения 2,5 м утолщают каждую четвертую горизонталь с отметками, кратными 10 м.