- •Глава I общие сведения по геодезии

- •§ 1. Форма Земли и определение положения точек на земной поверхности

- •§ 2. Изображение земной поверхности на плоскости (план, карта, профиль]

- •§ 3. Измерения и построения в геодезии

- •§ 4. Масштабы изображения на плоскости

- •Глава II

- •5. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости между ними

- •§ 6. Приборы для ориентирования по магнитным меридианам

- •Глава III топографические карты и планы

- •§ 7. Классификация и номенклатура

- •§ 9. Условные знаки

- •Глава IV

- •§ 11. Решение задач по картам и планам с горизонталями

- •Глава V геодезические сети и центры

- •Глава VI основы геодезических вычислений

- •Глава VII

- •Глава VIII измерение линий на местности лентами и рулетками

- •§ 12. Ленты, рулетки и их компарирование

- •§ 13. Измерение линий

- •Глава IX нивелирование

- •§ 14. Способы нивелирования

- •§ 15. Нивелиры

- •§ 16. Нивелирные рейки, костыли и башмаки

- •§ 17. Поверки нивелиров

- •§ 18. Выполнение геометрического нивелирования

- •Глава X

- •§ 19. Принципы измерения и устройство измерительных приборов (теодолит, эккер)

- •§ 20. Поверки теодолитов

- •§ 21. Измерение горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 22. Теодолитные ходы

- •Глава XI топографические съемки

- •§ 24. Съемка и съемочное обоснование

- •§ 25. Съемка застроенных территорий аналитическим методом

- •§ 26. Мензульная съемка и приборы для ее выполнения

- •§ 27. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 28. Производство мензульной съемки

- •§ 29. Тахеометрическая съемка

- •§ 30. Аэрофототопографическая и фототеодолитная съемки

- •§ 31. Виды подземных коммуникаций и сооружений

- •§ 32. Съемка и составление планов

- •§ 33. Методы поиска коммуникаций и сооружений

- •Глава XIII геодезическая основа для строительства

- •§ 34. Общие сведения

- •§ 35. Строительная сетка и красные линии

- •§ 36. Специальные сети триангуляции, трилатерации и полигонометрии

- •§ 37. Высотная основа

- •Глава XIV

- •Глава XV

- •§ 38. Объемно-планировочные и конструктивные решения

- •§ 39. Проектная документация

- •§ 40. Чертежи с геометрическими размерами

- •§ 41. Оси и отметки зданий

- •§ 42. Исходные данные для разбивочных работ

- •§ 43. Вертикальная планировка рельефа

- •Глава XVI

- •§ 45. Изыскания площадочных сооружений

- •§ 46. Изыскания для линейных сооружений

- •Глава XVII геодезические рдзбивочные работы в строительстве

- •§ 47. Разбивка осей

- •§ 48. Перенесение осей на монтажные горизонты

- •§ 49. Точность геодезических разбивочных работ

- •Глава XVIII

- •§ 50. Производство и приемка земляных работ

- •§ 51. Возведение фундаментов

- •§ 52. Возведение крупнопанельных зданий

- •§ 53. Возведение каркасных зданий

- •§ 54. Возведение блочных зданий

- •| 55. Возведение кирпичных зданий

- •§ 56. Возведение зданий из монолитного железобетона

- •§ 57. Строительство промышленных зданий

- •§ 58. Контроль за выполнением геометрических параметров проекта

- •Глава XIX

- •§ 59. Камеральное трассирование

- •§ 60. Полевое трассирование

- •§ 61. Плановая и высотная привязка трасс дорог

- •§ 62. Восстановление дорожной трассы перед строительством

- •§ 63. Разбивочные работы при возведении земляного полотна дорог

- •§ 64. Разбивка верхнего строения дорог

- •§ 66, Виды гидротехнических сооружений

- •§ 67. Геодезические изыскания для строительства гидротехнических сооружений

- •§ 68. Геодезическое обеспечение строительства гидротехнических сооружений

- •§ 69. Геодезические изыскания для строительства мостовых переходов

- •§ 70. Геодезическое обеспечение строительства мостовых переходов

- •Глава XXI

- •§ 71. Воздушные линии электропередач и связи

- •§ 72. Магистральные трубопроводы

- •Глава XXII

- •§ 73. Стандартизация, нормативные документы, метрологическая служба

- •§ 74. Контроль геометрических параметров сборных элементов

- •Глава XXIII охрана труда

Глава XIX

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Основной вид работ при инженерно-геодезических изысканиях для строительства автомобильных и железных дорог — трассирование, которое в зависимости от стадии изысканий может быть камеральное или полевое.

§ 59. Камеральное трассирование

Камеральное трассирование выполняют в основном на стадии технического проекта. При этом используют топографические карты масштаба 1 :25000 или 1 : 50000, фотосхемы, а также так называемую цифровую модель местности.

Трассирование по топографической карте в зависимости от условий местности выполняют или способом попыток, или построением линии допустимого уклона.

Способ попыток, применяемый в равнинной местности, состоит в следующем. Между заданными точками намечают на карте кратчайшую трассу, по которой составляют продольный профиль. с проектом линии будущей дороги. На основании анализа продольного профиля выявляют места, в которых трассу целесообразно» сдвинуть вправо или влево, чтобы отметки местности совпадали с проектными. Эти места вновь трассируют и составляют улучшенный проект трассы.

В условиях местности со сложным рельефом самый распространенный прием камерального трассирования — построение на топографической карте в заданном направлении линии предельно-допустимого уклона для данной категории трассы. Для этого по карте данного масштаба 1 :М и по высоте сечения рельефа /г определяют величину заложения а для предельно допустимого уклона /пред (см. § 11). Например, для карты масштаба 1 : 25000 при /2 = 5 м и гдред= 0,020; а = 5000: (0,020-25000) = 10 мм.

По найденному заложению а на карте выделяют участки, отличающиеся по характеру трассирования, так называемые участки вольного и напряженного ходов. Напряженным ходом называют участки местности, для которых средний уклон местности /мест больше предельно допустимого уклона /Пред- Участки, где /мест меньше /пред, называют участками вольного хода.

На участке вольного хода трассу намечают по кратчайшему направлению, обходя лишь контурные препятствия. При этом, чтобы удлинение трассы было минимальным, углы поворота трассы дол-* жны быть не более 15 ... 25°.

176

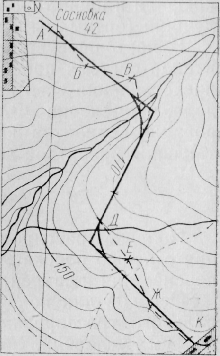

Рис. 124. Трассирование заданным уклоном

Таким образом получают на карте точки А, Б, В, Г, Д, .,., К., образующие линию нулевых работ. Однако линия нулевых работ еще не может быть осью будущей дороги, так как она состоит из большого числа коротких звеньев, сопряжение которых кривыми невозможно из-за ограничений минимальных радиусов. Поэтому линию нулевых

работ заменяют участками более длинных прямых, или, как говорят, спрямляют. Спрямление неизбежно ведет к появлению земляных работ. После спрямления линии нулевых работ транспортиром измеряют углы поворота трассы и, соблюдая нормативные требования, назначают радиусы круговых кривых.

Затем по трассе намечают положение пикетов (разбивают пикетаж;1) и характерных точек рельефа. Пикет — точка оси трассы, предназначенная для закрепления заданного интервала. Характерные перегибы рельефа или контурные точки, определяющие пересекаемые трассой сооружения, водотоки, границы угодий, линии связи и т. д. называют плюсовыми точками. Разбивку пикетажа по карте, чтобы не загружать чертеж, производят сокращенно: через два или пять пикетов. Закрепление пикетов начинают с нулевого. Плюсовые точки обозначают по номеру предыдущего пикета и расстоянию (в метрах) до него, например ПК 2 + 35,7.

177

Отметки пикетов и плюсовых точек находят интерполированием по горизонталям. По отметкам и пикетажу строят продольный профиль местности по трассе (черный профиль); а затем, руководствуясь техническими нормативами, проектируют профиль дороги (красный профиль).

Трассирование может быть выполнено с использованием не-скольких вариантов, из которых после составления продольного профиля и проектирования красной линии может быть выбран наилучший (оптимальный).

В настоящее время в производство внедряется автоматизированная система проектирования трасс. Эта система основана на представлении всей информации о местности в виде цифровой модели, применении ЭВМ большой мощности для расчетов и проектирования вариантов и графопостроителя для автоматического составления проектной документации.