- •Глава I общие сведения по геодезии

- •§ 1. Форма Земли и определение положения точек на земной поверхности

- •§ 2. Изображение земной поверхности на плоскости (план, карта, профиль]

- •§ 3. Измерения и построения в геодезии

- •§ 4. Масштабы изображения на плоскости

- •Глава II

- •5. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости между ними

- •§ 6. Приборы для ориентирования по магнитным меридианам

- •Глава III топографические карты и планы

- •§ 7. Классификация и номенклатура

- •§ 9. Условные знаки

- •Глава IV

- •§ 11. Решение задач по картам и планам с горизонталями

- •Глава V геодезические сети и центры

- •Глава VI основы геодезических вычислений

- •Глава VII

- •Глава VIII измерение линий на местности лентами и рулетками

- •§ 12. Ленты, рулетки и их компарирование

- •§ 13. Измерение линий

- •Глава IX нивелирование

- •§ 14. Способы нивелирования

- •§ 15. Нивелиры

- •§ 16. Нивелирные рейки, костыли и башмаки

- •§ 17. Поверки нивелиров

- •§ 18. Выполнение геометрического нивелирования

- •Глава X

- •§ 19. Принципы измерения и устройство измерительных приборов (теодолит, эккер)

- •§ 20. Поверки теодолитов

- •§ 21. Измерение горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 22. Теодолитные ходы

- •Глава XI топографические съемки

- •§ 24. Съемка и съемочное обоснование

- •§ 25. Съемка застроенных территорий аналитическим методом

- •§ 26. Мензульная съемка и приборы для ее выполнения

- •§ 27. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 28. Производство мензульной съемки

- •§ 29. Тахеометрическая съемка

- •§ 30. Аэрофототопографическая и фототеодолитная съемки

- •§ 31. Виды подземных коммуникаций и сооружений

- •§ 32. Съемка и составление планов

- •§ 33. Методы поиска коммуникаций и сооружений

- •Глава XIII геодезическая основа для строительства

- •§ 34. Общие сведения

- •§ 35. Строительная сетка и красные линии

- •§ 36. Специальные сети триангуляции, трилатерации и полигонометрии

- •§ 37. Высотная основа

- •Глава XIV

- •Глава XV

- •§ 38. Объемно-планировочные и конструктивные решения

- •§ 39. Проектная документация

- •§ 40. Чертежи с геометрическими размерами

- •§ 41. Оси и отметки зданий

- •§ 42. Исходные данные для разбивочных работ

- •§ 43. Вертикальная планировка рельефа

- •Глава XVI

- •§ 45. Изыскания площадочных сооружений

- •§ 46. Изыскания для линейных сооружений

- •Глава XVII геодезические рдзбивочные работы в строительстве

- •§ 47. Разбивка осей

- •§ 48. Перенесение осей на монтажные горизонты

- •§ 49. Точность геодезических разбивочных работ

- •Глава XVIII

- •§ 50. Производство и приемка земляных работ

- •§ 51. Возведение фундаментов

- •§ 52. Возведение крупнопанельных зданий

- •§ 53. Возведение каркасных зданий

- •§ 54. Возведение блочных зданий

- •| 55. Возведение кирпичных зданий

- •§ 56. Возведение зданий из монолитного железобетона

- •§ 57. Строительство промышленных зданий

- •§ 58. Контроль за выполнением геометрических параметров проекта

- •Глава XIX

- •§ 59. Камеральное трассирование

- •§ 60. Полевое трассирование

- •§ 61. Плановая и высотная привязка трасс дорог

- •§ 62. Восстановление дорожной трассы перед строительством

- •§ 63. Разбивочные работы при возведении земляного полотна дорог

- •§ 64. Разбивка верхнего строения дорог

- •§ 66, Виды гидротехнических сооружений

- •§ 67. Геодезические изыскания для строительства гидротехнических сооружений

- •§ 68. Геодезическое обеспечение строительства гидротехнических сооружений

- •§ 69. Геодезические изыскания для строительства мостовых переходов

- •§ 70. Геодезическое обеспечение строительства мостовых переходов

- •Глава XXI

- •§ 71. Воздушные линии электропередач и связи

- •§ 72. Магистральные трубопроводы

- •Глава XXII

- •§ 73. Стандартизация, нормативные документы, метрологическая служба

- •§ 74. Контроль геометрических параметров сборных элементов

- •Глава XXIII охрана труда

§ 37. Высотная основа

На территориях строительства высотную основу составляют в основном ходы нивелирования 3-х и 4-го классов.

Высотную основу проектируют на генпланах с топографической основой в масштабе от 1 : 50000 до 1 : 2000. В проект включают схему нивелирных ходов, чертежи закладываемых знаков, описание ранее заложенных знаков, которые намечено включить в проектируемую основу. Знаки высотной основы размещают так, чтобы отметки па ответственные объекты строительной площадки можно было передать не менее чем от двух знаков, а количество станций между знаком и объектом было не более трех. Основу проектируют в виде замкнутых ходов или системы полигонов. Такая густота знаков основы позволяет оперативно выносить отметки в нужное место.

В процессе строительства отметки знаков высотной основы могут изменяться. Для контроля возможных изменений эти знаки по-

124

вторно нивелируют. Периодичность (как правило, один раз в 2—3 года) повторного нивелирования устанавливается проектом.

Нивелирные знаки закладывают в стены капитальных зданий и сооружений, построенных не менее чем за 2 года до закладки знака. Марки закладывают на высоте 1,5—1,7 м, реперы — на высоте 0,3—0,6 м над поверхностью земли (тротуара, отмостки и т. п.). Грунтовые реперы закладывают только при отсутствии капитальных зданий и сооружений.

Места закладки грунтовых реперов выбирают по возможности на выходах коренных (предпочтительнее скальных) пород, на участках с глубиной залегания грунтовых вод не менее 4 м и благоприятными условиями стока поверхностных вод. Эти участки выбирают в местах, которые не заливаются полыми водами и не располагаются вблизи оползней и карстовых образований. Наиболее благоприятные грунты для закладки реперов — пески и супеси.

На все заложенные нивелирные знаки составляют абрисы. Местоположение знаков зарисовывают или фотографируют.

Глава XIV

ВЫНОС В НАТУРУ И ПЛАНОВО-ВЫСОТНАЯ ПРИВЯЗКА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Понятие о горных выработках. Горная выработка — это разработка подземных месторождений с целью разведки или добычи полезных ископаемых.

В зависимости от вида полезного ископаемого и условий его залегания горную выработку осуществляют несколькими способами: бурением скважин (для нефти и газа); строительством шахт (для угля, металлических руд); открытыми выработками — шурфами, канавами, штольнями.

Скважина имеет форму цилиндра, диаметром (обычно до 1 м) существенно меньшим ее длины. Начало скважины у поверхности земли называют устьем, дно — забоем.

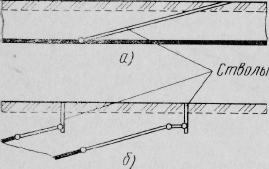

При строительстве шахт проходка с поверхности земли к месту залегания полезного ископаемого начинается со ствола — наклонного или вертикального (рис. 78, а, б) капала в земле. Через ствол шахты орентируют подземные выработки, вывозят породы, подают воздух, доставляют людей, механизмы. Ствол шахты может быть цилиндрической или прямоугольной формы размером в несколько метров.. Ствол, так же как и скважина, у поверхности земли начинается-с устья.

При выполнении буровых и горнопроходческих работ, а также при геологических изысканиях следует знать положение горной выработки па местности. При этом возникает необходимость в решении двух задач: перенесение проекта размещения выработки и натуру и привязка выработки, т. е. определение ее положения по всем трем координатам.

Вынос в натуру. Положение горной выработки на местности определяется центром скважины или ствола шахты.

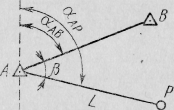

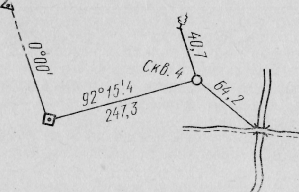

Для перенесения проекта положения горной выработки в натуру составляют разбивочную схему, пользуясь генпланом или другой соответствующей проектной документацией. На схеме (рис. 79) указывают необходимые для разбивки геодезические данные (ис-.

125

ходные пункты, разбивочные углы и длины линий), которые получают графическим или графо-аналитическим способом.

вычисляют по координатам опорных А, В и проектной Р точек путем решения обратных геодезических задач. Координаты проектной точки при этом определяют графически с топографической карты (плана) по координатной сетке. Если в качестве опорных приняты хорошо опознаваемые на местности контурные точки, то и их координаты также определяют графически.

Проектное положение горной выработки переносят на местность различными способами.

Рис. 78. Горная

выработка:

Л —

наклонным стволом, б

—

вертикальным

стволом

Рис. • 80.

Геодезические

данные для

перенесения

точки

Р

в

натуру

Рис. 79. Разбивочная схема для вы носа в натуру положения буровой скважины

Если проектное положение горной выработки совмещается с хорошо опознаваемой на местности контурной точкой, то перенесение выработки будет заключаться в опознавании на местности этой контурной точки. Правильность опознавания контурной точки контролируют визированием с нее на хорошо видимые местные предметы (например, столбы электропередач, углы зданий и т. п.) или измерением от нее расстояний до местных предметов, надежно опознаваемых на карте. Совпадение результатов измерений углов и расстояний на местности и на карте будет служить контролем правильного перенесения проектного положения горной выработки в натуру.

126

Промер вдоль линейного контура. Если проектное положение горной выработки было выбрано на линейном контуре, имеющем характерную точку, то перенесение выработки в натуру будет заключаться в отложении на местности вдоль линейного контура от его характерной точки расстояния, измеренного на карте.

Рис. 82. Пересенение проектной скважины в натуру способом линейной засечки

Рис. 81. Перенесение проектной скважины в натуру способом прямой угловой засечки

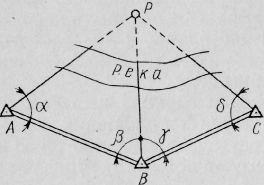

Способ прямой угловой засечки (рис. 81). Этот способ применяют в том случае, когда от опорных точек до проектной нельзя непосредственно измерить расстояние. Чтобы перенести в натуру проектную точку Р, необходимо иметь не менее трех опорных точек, А, В, С. Углы а, р, \' и б должны быть известны. Теодолит устанавливают последовательно в опорных точках А, В, С и, строя проектные углы а, Р, \, б, задают направления АР, ВР, СР, на пересечении которых определится точка Р.

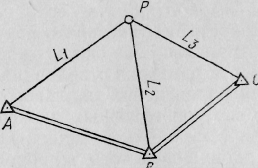

Способ линейной засечки (рис. 82). Этот способ применяют в том случае, когда расстояния между опорными точками и проектной не превышает длины мерного прибора. Чтобы определить положение точки Р, от опорных точек откладывают лентой или рулеткой горизонтальные проложения Ь\, Ь% и Ьу,. На пересечении линейных промеров определится положение точки Р.

Точность выноса в натуру положения горных выработок определяется видом и категорией выработки, а также целью работы: разведка, добыча. Во всех случаях для определения проектного положения горной выработки используют топографическую карту (план), которую подбирают соответствующего масштаба. Например, для нефтяных поисковых скважин используют карту масштаба 1 : 25 000, обеспечивающую определение проектного положения скважины с предельной погрешностью не более 25 м.

Положение вынесенной в натуру горной выработки закрепляют знаками — металлическими трубами "или деревянными кольями

127

длиной 1,2 м, которые закладывают на глубину около 0,7 м в окапывают. На верхней части трубы (кола) несмываемой краской пишут номер выработки, дату перенесения ее в натуру и наименование организации, производящей работу. Знак по возможности привязывают к местным предметам и составляют абрис привязки.

Планово-высотная привязка. Для производства строительно-монтажных работ и эксплуатации горных выработок необходимо знать их плановое и высотное положения. Хотя проектные координаты горной выработки известны из работ по выносу ее в натуру, однако точности их определения, особенно по высоте, для последующих стадий работ недостаточно. В этом случае заново определяют плановые и высотную координаты горной выработки, по уже с большей точностью. Такой вид измерений называют привязкой горной выработки. Так, если для нефтяной скважины предельная погрешность перенесения в натуру 10 м в плане и 5 м по высоте, то для привязки скважины — соответственно 4 и 0,3 м. Требования к точности привязки стволов шахт еще выше.

Для определения планового положения горных выработок на поисковых, разведочных и эксплуатационных площадях создают геодезическую сеть в виде цепочек треугольников или теодолитных ходов. Кроме того, широко используют прямые и обратные угловые, а также линейные засечки.

Высотную привязку горных выработок выполняют геометрическим или тригонометрическим нивелированием.