- •Глава I общие сведения по геодезии

- •§ 1. Форма Земли и определение положения точек на земной поверхности

- •§ 2. Изображение земной поверхности на плоскости (план, карта, профиль]

- •§ 3. Измерения и построения в геодезии

- •§ 4. Масштабы изображения на плоскости

- •Глава II

- •5. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости между ними

- •§ 6. Приборы для ориентирования по магнитным меридианам

- •Глава III топографические карты и планы

- •§ 7. Классификация и номенклатура

- •§ 9. Условные знаки

- •Глава IV

- •§ 11. Решение задач по картам и планам с горизонталями

- •Глава V геодезические сети и центры

- •Глава VI основы геодезических вычислений

- •Глава VII

- •Глава VIII измерение линий на местности лентами и рулетками

- •§ 12. Ленты, рулетки и их компарирование

- •§ 13. Измерение линий

- •Глава IX нивелирование

- •§ 14. Способы нивелирования

- •§ 15. Нивелиры

- •§ 16. Нивелирные рейки, костыли и башмаки

- •§ 17. Поверки нивелиров

- •§ 18. Выполнение геометрического нивелирования

- •Глава X

- •§ 19. Принципы измерения и устройство измерительных приборов (теодолит, эккер)

- •§ 20. Поверки теодолитов

- •§ 21. Измерение горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 22. Теодолитные ходы

- •Глава XI топографические съемки

- •§ 24. Съемка и съемочное обоснование

- •§ 25. Съемка застроенных территорий аналитическим методом

- •§ 26. Мензульная съемка и приборы для ее выполнения

- •§ 27. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 28. Производство мензульной съемки

- •§ 29. Тахеометрическая съемка

- •§ 30. Аэрофототопографическая и фототеодолитная съемки

- •§ 31. Виды подземных коммуникаций и сооружений

- •§ 32. Съемка и составление планов

- •§ 33. Методы поиска коммуникаций и сооружений

- •Глава XIII геодезическая основа для строительства

- •§ 34. Общие сведения

- •§ 35. Строительная сетка и красные линии

- •§ 36. Специальные сети триангуляции, трилатерации и полигонометрии

- •§ 37. Высотная основа

- •Глава XIV

- •Глава XV

- •§ 38. Объемно-планировочные и конструктивные решения

- •§ 39. Проектная документация

- •§ 40. Чертежи с геометрическими размерами

- •§ 41. Оси и отметки зданий

- •§ 42. Исходные данные для разбивочных работ

- •§ 43. Вертикальная планировка рельефа

- •Глава XVI

- •§ 45. Изыскания площадочных сооружений

- •§ 46. Изыскания для линейных сооружений

- •Глава XVII геодезические рдзбивочные работы в строительстве

- •§ 47. Разбивка осей

- •§ 48. Перенесение осей на монтажные горизонты

- •§ 49. Точность геодезических разбивочных работ

- •Глава XVIII

- •§ 50. Производство и приемка земляных работ

- •§ 51. Возведение фундаментов

- •§ 52. Возведение крупнопанельных зданий

- •§ 53. Возведение каркасных зданий

- •§ 54. Возведение блочных зданий

- •| 55. Возведение кирпичных зданий

- •§ 56. Возведение зданий из монолитного железобетона

- •§ 57. Строительство промышленных зданий

- •§ 58. Контроль за выполнением геометрических параметров проекта

- •Глава XIX

- •§ 59. Камеральное трассирование

- •§ 60. Полевое трассирование

- •§ 61. Плановая и высотная привязка трасс дорог

- •§ 62. Восстановление дорожной трассы перед строительством

- •§ 63. Разбивочные работы при возведении земляного полотна дорог

- •§ 64. Разбивка верхнего строения дорог

- •§ 66, Виды гидротехнических сооружений

- •§ 67. Геодезические изыскания для строительства гидротехнических сооружений

- •§ 68. Геодезическое обеспечение строительства гидротехнических сооружений

- •§ 69. Геодезические изыскания для строительства мостовых переходов

- •§ 70. Геодезическое обеспечение строительства мостовых переходов

- •Глава XXI

- •§ 71. Воздушные линии электропередач и связи

- •§ 72. Магистральные трубопроводы

- •Глава XXII

- •§ 73. Стандартизация, нормативные документы, метрологическая служба

- •§ 74. Контроль геометрических параметров сборных элементов

- •Глава XXIII охрана труда

Глава XIII геодезическая основа для строительства

§ 34. Общие сведения

Геодезическая разбивочная основа для строительства создается в районе строительства в виде развитой сети закрепленных знаками пунктов, привязанных к пунктам государственной геодезической сети. Разбивочная основа обеспечивает исходными данными все последующие геодезические работы, выполняемые при производстве строительных работ. Работы по созданию разбивочной основы выполняют по проекту.

Разбивочную основу создают в плане в виде строительной сетки, системы красных линий регулирования застройки, сетей триангуляции или трилатерации, полигонометрических и теодолитных ходов, высотную — в виде нивелирных ходов, которые проклады-

118

вают между двумя или более точками ранее проложенных нивелирных ходов более высокого класса. Пункты нивелирных ходов по возможности совмещают с пунктами плановной разбивочной сети.

Пункты геодезической разбивочной основы размещают с учетом взаимной видимости смежных пунктов и так, чтобы визирный луч проходил над поверхностью земли на достаточной высоте (свыше 0,3 м). При проектировании основы для пунктов выбирают места, обеспечивающие максимальную сохранность и устойчивость знаков, учитывают геологические и динамические процессы в районе строительства, а также возможность использовать ее для расширения строительства, его реконструкции и эксплуатации.

При разработке проекта обоснования исходят из особенностей производства строительно-монтажных работ, например учитывают, что после закладки знаков может производиться планировка рельефа. Поэтому отметка верха знака в момент его заложения должна быть на отметке спланированной поверхности. Перед измерениями все створы расчищают и выравнивают.

§ 35. Строительная сетка и красные линии

Строительная сетка представляет собой систему пунктов, расположенных в вершинах прямоугольников, как правило квадратов со сторонами от 50 до 400 м. Стороны квадратов могут быть равны длине кварталов. Знаки закрепления вершины закладывают на пересечении осей улиц, проездов, параллелях осям сооружений, крупных зданий и других объектов.

Основное требование, которое предъявляют к строительной сетке, — это параллельность координатных осей сетки главным осям строительства. Поэтому сначала ее наносят па генеральный план объекта в виде сетки взаимно перпендикулярных линий. Точки пересечения этих линий имеют координаты. Относительно вершин квадратов строительной сетки определяют координаты углов проектируемых зданий и сооружений.

Проектирование строительной сетки начинают на генеральном плане (генплане). Одну из вершин сетки принимают за начало координат. Эту вершину выбирают в юго-западном углу строительной площадки или вне ее с таким расчетом, чтобы основные точки сооружений были заданы с положительными абсциссами и ординатами. Если удается совместить начало координат с пунктом государственной геодезической сети, то это значительно облегчает разбивку сетки на местности и упрощает вычисления.

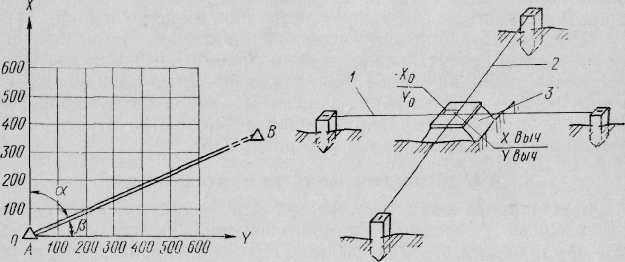

При перенесении проекта строительной сетки на местность (рис. 75) прежде всего намечают одно или два исходных направления. Чаше всего для этой цели используют имеющиеся на объекте пункты геодезической сети, например А и В, координаты которых известны. По генеральному плану, на котором нанесен проект строительной сетки, графически определяют координаты пунктов сетки, задающих исходные направления. По координатам пунктов сетки и геодезических пунктов путем решения обратной задачи вычисляют углы а и (3 и строят их в натуре. Вдоль полученных

119

направлений откладывают отрезки, равные длине стороны строительной сетки. От полученных точек путем построения прямых углов и отложения длин сторон сетки находят на местности положение всех ее вершин.

Вершины строительной сетки закрепляют (рис. 76) железобетонными знаками 3 с металлической пластиной размером 200X Х200 мм на верхнем торце. Перед установкой знака положение вершины сетки закрепляют двумя створами 1 и 2. По этим ство-

Рис. 75. ной

Перенесение строительсетки на местность

Рис. 76. Закрепление вершин строительной сетки:

1, 2 — створы, 3 — знак

рам забивают колья. После установки знака натягивают по верхним торцам кольев струны и восстанавливают на знаке вершину сетки. По полученным точкам вершин сетки прокладывают поли-гонометрические ходы с точностью, задаваемой проектом, и вычисляют их координаты. Эти координаты ввиду недостаточной точности первоначальных работ отличаются от проектных. По разности координат х0—хвыч = &х; у0—уВыч = ^У, где х0, у0 — проектные координаты; хвыч, г/ВЫч — вычисленные координаты, решая обратные геодезические задачи, находят величины и и з, называемые элементами редукции, по которым можно найти на местности проектное положение вершин сетки.

По вычисленным элементам редукции составляют листы редукции, на которые выписывают значения и вычерчивают в М 1 : 1 элементы редукции.

Вынос в натуру элементов редукции (редуцирование) (см. рис. 76) производят так. Устанавливают теодолит над закрепленной точкой и приводят его в рабочее положение. Пусть точка имеет проектные координаты: л:о = 500,00 и г/0 = 500,00 и фактические вычисленные координаты л;выч = 500,10 и увыч = 499,99. Трубу последовательно ориентируют по осям х и у, и по створам на расстоянии 5 м от вершины забивают по два кола. На торцах этих кольев отмечают створы х и у. Леску натягивают по осям, совме-

120

щают центр на листе редукции с вершиной сетки, ориентируют лист по створам х и у. По намеченным створам откладывают поправки: 10 и 1 мм и находят проектное положение вершины.

После уточнения положения всех пунктов сетки производят контрольные измерения. Углы измеряют на пунктах сетки, расположенных в шахматном порядке, линии — по диагоналям квадра-

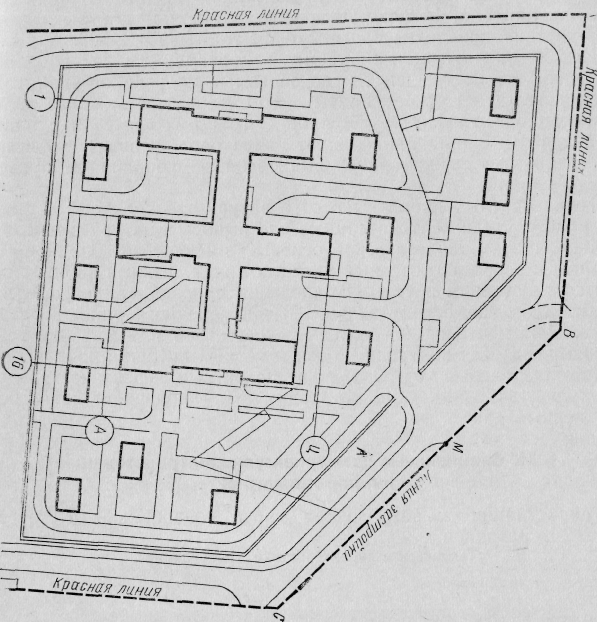

рис. 77. Красные линии

тов. Если в результате контрольных измерений промахи и погрешности не обнаружены, то считают, что редуцирование выполнено верно и можно принимать координаты всех вершин сетки за проектные.

При реконструкции разбивку вершин строительной сетки производят от вынесенных в натуру продолжений осей существующих зданий и сооружений.

Красные линии (рис. 77) — это границы между улицами и домами внутри квартала, жилыми и промышленными зонами, зонами зеленых массивов. С их помощью производят разделение

121

многих градостроительных объектов. Их форма — прямые и сопрягаемые с ними кривые линии.

Красные линии проектируют на топографических планах. Они состоят из системы пунктов и имеют аналитическую основу: координаты точек, длины сторон, углы между сторонами.

Красные линии проектируют на планах, где уже нанесены основные элементы существующей застройки. Масштабы таких планов, как правило, 1 : 2000. Отдельные элементы красных линий (пересечения, повороты) проектируют на плане М 1 : 500.

Исходным материалом для проектирования служат координаты углов уже построенных и не сносимых по реконструкции зданий (опорных). Эти координаты либо определяют от ранее проложенных геодезических сетей, либо снимают графически с плана. Если красные линии продолжают ранее проложенные, то исходными данными служат ранее вычисленные координаты пунктов красных линий.

Точки красных линий выносят в натуру теодолитом и стальной рулеткой или лентой. Данные для выноса в натуру вычисляют по координатам геодезической основы, имеющейся в районе застройки, и координатам точек красных линий. Такими данными являются расстояния и углы. Вычисления производят по формулам обратной геодезической задачи. Точки красных линий в натуре закрепляют деревянными кольями, костылями или металлическими штырями. Для контроля по точкам красных линий прокладывают исполнительный ход. Сравнение проектных и фактических данных и редуцирование при необходимости производят способом, изложенным ранее.