- •Глава I общие сведения по геодезии

- •§ 1. Форма Земли и определение положения точек на земной поверхности

- •§ 2. Изображение земной поверхности на плоскости (план, карта, профиль]

- •§ 3. Измерения и построения в геодезии

- •§ 4. Масштабы изображения на плоскости

- •Глава II

- •5. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости между ними

- •§ 6. Приборы для ориентирования по магнитным меридианам

- •Глава III топографические карты и планы

- •§ 7. Классификация и номенклатура

- •§ 9. Условные знаки

- •Глава IV

- •§ 11. Решение задач по картам и планам с горизонталями

- •Глава V геодезические сети и центры

- •Глава VI основы геодезических вычислений

- •Глава VII

- •Глава VIII измерение линий на местности лентами и рулетками

- •§ 12. Ленты, рулетки и их компарирование

- •§ 13. Измерение линий

- •Глава IX нивелирование

- •§ 14. Способы нивелирования

- •§ 15. Нивелиры

- •§ 16. Нивелирные рейки, костыли и башмаки

- •§ 17. Поверки нивелиров

- •§ 18. Выполнение геометрического нивелирования

- •Глава X

- •§ 19. Принципы измерения и устройство измерительных приборов (теодолит, эккер)

- •§ 20. Поверки теодолитов

- •§ 21. Измерение горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 22. Теодолитные ходы

- •Глава XI топографические съемки

- •§ 24. Съемка и съемочное обоснование

- •§ 25. Съемка застроенных территорий аналитическим методом

- •§ 26. Мензульная съемка и приборы для ее выполнения

- •§ 27. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 28. Производство мензульной съемки

- •§ 29. Тахеометрическая съемка

- •§ 30. Аэрофототопографическая и фототеодолитная съемки

- •§ 31. Виды подземных коммуникаций и сооружений

- •§ 32. Съемка и составление планов

- •§ 33. Методы поиска коммуникаций и сооружений

- •Глава XIII геодезическая основа для строительства

- •§ 34. Общие сведения

- •§ 35. Строительная сетка и красные линии

- •§ 36. Специальные сети триангуляции, трилатерации и полигонометрии

- •§ 37. Высотная основа

- •Глава XIV

- •Глава XV

- •§ 38. Объемно-планировочные и конструктивные решения

- •§ 39. Проектная документация

- •§ 40. Чертежи с геометрическими размерами

- •§ 41. Оси и отметки зданий

- •§ 42. Исходные данные для разбивочных работ

- •§ 43. Вертикальная планировка рельефа

- •Глава XVI

- •§ 45. Изыскания площадочных сооружений

- •§ 46. Изыскания для линейных сооружений

- •Глава XVII геодезические рдзбивочные работы в строительстве

- •§ 47. Разбивка осей

- •§ 48. Перенесение осей на монтажные горизонты

- •§ 49. Точность геодезических разбивочных работ

- •Глава XVIII

- •§ 50. Производство и приемка земляных работ

- •§ 51. Возведение фундаментов

- •§ 52. Возведение крупнопанельных зданий

- •§ 53. Возведение каркасных зданий

- •§ 54. Возведение блочных зданий

- •| 55. Возведение кирпичных зданий

- •§ 56. Возведение зданий из монолитного железобетона

- •§ 57. Строительство промышленных зданий

- •§ 58. Контроль за выполнением геометрических параметров проекта

- •Глава XIX

- •§ 59. Камеральное трассирование

- •§ 60. Полевое трассирование

- •§ 61. Плановая и высотная привязка трасс дорог

- •§ 62. Восстановление дорожной трассы перед строительством

- •§ 63. Разбивочные работы при возведении земляного полотна дорог

- •§ 64. Разбивка верхнего строения дорог

- •§ 66, Виды гидротехнических сооружений

- •§ 67. Геодезические изыскания для строительства гидротехнических сооружений

- •§ 68. Геодезическое обеспечение строительства гидротехнических сооружений

- •§ 69. Геодезические изыскания для строительства мостовых переходов

- •§ 70. Геодезическое обеспечение строительства мостовых переходов

- •Глава XXI

- •§ 71. Воздушные линии электропередач и связи

- •§ 72. Магистральные трубопроводы

- •Глава XXII

- •§ 73. Стандартизация, нормативные документы, метрологическая служба

- •§ 74. Контроль геометрических параметров сборных элементов

- •Глава XXIII охрана труда

Глава X

УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

§ 19. Принципы измерения и устройство измерительных приборов (теодолит, эккер)

Горизонтальный угол — это ортогональная проекция пространственного угла на горизонтальную плоскость. Вертикальный угол, или угол наклона, заключен между наклонной и горизонтальной линиями.

Измерение горизонтальных и вертикальных углов на местности выполняют теодолитами.

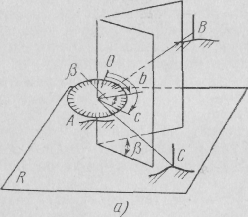

Измерение горизонтального угла (рис. 49, а) заключается в следующем. В вершине А измеряемого угла ЛВС устанавливают центр круга с делениями. Круг располагают горизонтально, т. е. параллельно уроненной поверхности. Проекции направлений АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга по

67

отсчетам (делениям) бис. Разность этих отсчетов дает искомый угол: ^АВС = с—Ь.

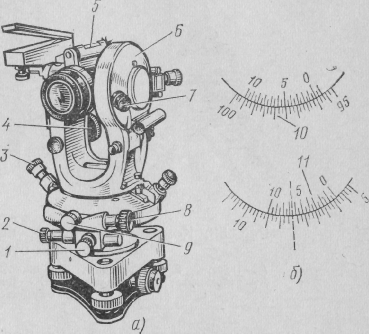

На этом принципе основано устройство теодолитов (рис. 49, б). Подставку 2 прибора устанавливают на подъемные винты /. В отверстие подставки входят ось вращения лимба 3, в которую, в свою очередь, входит ось алидады 4. Лимб представляет собой стеклянный или металлический круг с делениями. Алидада — металлический круг, на которой крепятся две колонки подставки 5 трубы, несущие ось НН вращения трубы 8 вертикального круга. На за-

Рис. 49. Горизонтальный угол (а) и схема устройства теодолита (б):

1 — винт, 2, 5 — подставки, 3, 7 — лимбы, 4, 6 — алидады, # — зрительная труба, 9 —уровень, 10, 11 — оси

щитном корпусе алидады 4 укреплен цилиндрический уровень 9.

Отечественная промышленность выпускает теодолиты, измерения которыми выполняют с погрешностью от 0,5" до 30". Допустимая погрешность указывается в марке прибора, например 2 ТЗО, Т5—5.

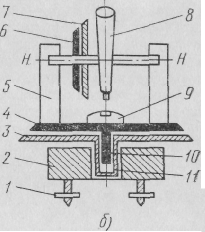

Рассмотрим устройство наиболее часто применяемых теодолитов. Теодолит 2ТЗО (рис. 50, а) имеет зрительную трубу 10, жестко соединенную с горизонтальной осью, которая закреплена в отверстиях колонки 12. Труба может вращаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Трубу фокусируют на предмет вращением кремальеры 13. Резкость изображения сетки регулируют в соответствии со зрением наблюдателя вращением кольца окуляра трубы. Зрительную трубу наводят на предмет в вертикальной плоскости наводящим винтом 14, при этом закрепительный винт 11 должен быть зажат. Поворот теодолита в горизонтальной плоскости и точное наведение зрительной трубы на предмет (визирную цель) осуществляется винтом 18 при зажатом винте 17. Для наведения зрительной трубы вместе с закрепленным лимбом и алидадой служат закрепительный винт 19 и наводящий винт, который расположен на подставке теодолита. На зрительной трубе установлен оптический визир 9, с помощью которого трубу грубо наводят на предмет. Рядом с окуляром зрительной трубы находится окуляр 4 отсчетного микроскопа 5.

68

Теодолит имеет стеклянные круги с делениями от 0 до 360° с интервалом 10 делений. Каждое градусное деление оцифровано. Вертикальная ось прибора устанавливается в отвесное положение по цилиндрическому уровню 16. Уровень имеет котировочные винты 15. Подставка 2 теодолита несъемная, жестко скреплена с основанием 20, служащим одновременно дном футляра. Ход подъемных винтов 1 подставки регулируется, что дает возможность установить безлюфтовый плавный ход.

Рис. 50. Теодолит 2ТЗО:

а — общий вид, б — ориентир-буссоль, в — поле зрения отсчетного микроскопа, г — поле зрения зрительной трубы, сетка нитей; 1, П, 14, 15, 17—19 — винты, 2 — подставка, 3, 4— окуляры, 5 — микрометр, 6 — вертикальный круг, 7 — паз, 8 — ориентир-буссоль, 9 — визир, 10 — зрительная труба, 12 — колонка, 13 — кремальера, 16—_уровень, 20 — основание, 21 — футляр, 22 — крышка, 23 — зеркало, ' 24 — индексы, 25 — стрелка, 26 — грузик

Теодолит имеет полую вертикальную ось, что позволяет центрировать прибор над точкой местности с помощью зрительной трубы. Для наблюдения предметов, расположенных под углом более 45° к горизонту, а также для центрирования теодолита над точкой служат окулярные насадки, надеваемые на окуляры зрительной трубы и отсчетного микроскопа.

Окулярная насадка представляет собой призму, изменяющую направление визирной оси на 90°. Призма заключена в оправу, которая, в свою очередь, помещена в обойму. Оправа с призмой свободно вращается в обойме. На боковой крышке теодолита есть посадочный паз 7 для установки ориентир-буссоли 8.

Ориентир-буссоль (рис. 50, б) помещена в металлический футляр 21 с крышкой 22, в которую для удобства наблюдений вмонтировано зеркало 23. В корпусе нанесены два индекса 24 и помещена магнитная стрелка 25. Для уравновешивания магнитной стрелки на ее южный конец надет грузик 26, который можно перемещать

69

вдоль стрелки. Ориентир-буссоль крепится к теодолиту таким образом, чтобы линия, проходящая через индексы 24, была параллельна визирной оси трубы. Перед работой стрелку буссоли, находящуюся постоянно в закрепленном положении, опускают (разар-ретируют) для свободного вращения в горизонтальной плоскости. Трубу теодолита 2ТЗО можно при необходимости располагать горизонтально. Для этого на трубу устанавливают уровень: трубу перемещают примерно горизонтально, снимают визир, а на его месте закрепляют уровень.

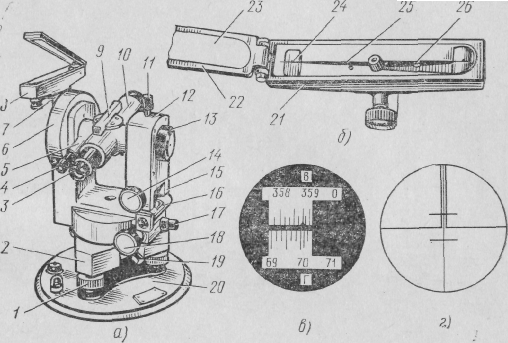

Рис. 51. Теодолит 2Т5:

а — общин вид, б — поле зрения микроскопа; 1, 3, 15, 17—винты, 2, 5 — подставки.

4—защелка, 6, 11 — окуляры, 7 — визир, 3 — вертикальный круг, 9 — окно, 10 —

уровень, 12 — зеркало, 13 — объектив, 14 — кремальера, 16 — отвес

Теодолитом 2ТЗО можно не сходя с одного места, визировать зрительной трубой, снимать отсчеты по обеим кругам, наблюдать за установкой уровней. Это особенно важно при работе на неустойчивом грунте. При измерениях углов в микроскоп (рис. 50, в) передаются одновременно изображения горизонтального (отсчет 70°05') и вертикального (отсчет 358°48') кругов. Отсчет и оценка доли наименьшего деления круга производятся по неподвижному индексу. Изображение сетки нитей показано на рис. 50, г.

Теодолит 2Т5 (2Т5К) (рис. 51, а) имеет полую цилиндрическую систему осей вращения горизонтального круга. Лимб фиксируют защелкой 4, алидаду фиксируют закрепительным винтом, а вращают наводящим винтом 17. В правую вертикальную подставку 5 помещена оптическая система отсчетных устройств горизонтального и вертикального кругов.

Отсчетное приспособление теодолита — оптическая система. Свет, поступающий через осветительное окно 9, преломившись в призме, проходит через лимб горизонтального круга. Изображение делений лимба, преломившись, проходит через систему призм и

70

попадает в окуляр 11 микроскопа. Точно так же передастся в микроскоп и изображение делений лимба вертикального круга. Цепа деления лимба 1°. В поле зрения микроскопа (рис. 51, б) видны более мелкие деления шкалы — минуты. Отсчет определяют по штриху лимба на отсчетной шкале, например отсчет по горизонтальному кругу Г равен 174°55', по вертикальному В — 2°04'. Если штрих не совпадает с целым делением, десятые части самого мелкого деления определяют на глаз. В данном случае это будут десятые доли минуты.

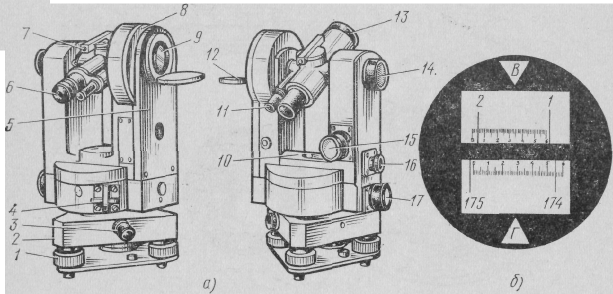

Рис. 52. Теодолит ТН:

а — общий вид, б — Отсчетное устройство; /, 2, -1, 8, 9 — винты, 3,7 — микроскопы, 5 — уровень, 6—вертикальный круг, 10 — лимб. 11 — алидада

Вертикальный круг теодолита жестко скреплен со зрительной трубой, а с алидадой вертикального круга — цилиндрический уровень. Наличие уровня на алидаде вертикального круга позволяет устанавливать ее начальные штрихи горизонтально. В теодолите 2Т5К уровня при вертикальном круге нет, и его роль выполняет оптический компенсатор. Индекс компенсатора занимает горизонтальное положение, и при измерении вертикальных углов показания отсчитывают по шкале без дополнительных действий. Это облегчает работу наблюдателя и повышает производительность труда.

Теодолит ТН (рис. 52, а) имеет металлический лимб с ценой деления 10'. Конструкция теодолита такая же, как у описанных. Отличие— в отсчетном устройстве.

Отсчетное устройство (рис. 52, б) теодолита ТН — верньер — представляет собой две шкалы, нанесенные на противоположных частях алидады 11. Цена деления верньера меньше цены деления лимба 10 на величину ^ точности верньера. Следовательно, если от-счетный (нулевой) штрих верньера совмещен с каким-либо делением лимба, то первый штрих верньера будет отстоять от следующего деления лимба на величину I, второй — на 11 и т. д. Поэтому отсчетный нулевой штрих, не совмещенный ни с каким делением лимба, будет отстоять от ближайшего меньшего деления лимба на величину п1, где п — порядковый номер штриха верньера, совпадающего со штрихом лимба. Отсчет по лимбу с помощью верньера складывается из отсчета градусов, десятков минут и порядкового номера штриха верньера, совпадающего с любым делением лимба, умноженного на его точность. Теодолит имеет 30-секундный верньер, т. е. / = 30". Деления верньера оцифрованы через 5'. Деления,

71

кратные Г, сделаны несколько удлиненными. Теодолит имеет по два верньера на каждом круге.

В строительстве кроме рассмотренных применяют отечественные теодолиты ТТ5, ТБ-1 и зарубежные: ТНЕО-020, ТНЕО-030, ТНЕО-120 фирмы «Карл Цейсе» (ГДР), ТЕ-Д, ТЕ-Е5 фирмы «МОМ» (Венгрия) и др.

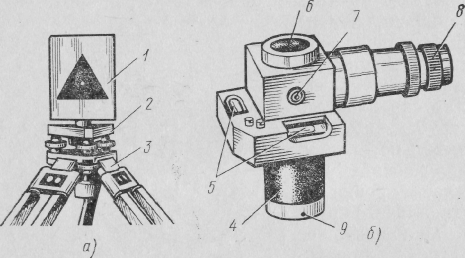

Рис. 53. Комплект визирных целей (а) и оптический двусторонний отвес (б):

1 — марка, 2 — подставка, 3 — штатив, 4 — вертикальная ось,

5 — уровни, 6, 9 — объективы, 7 — переключатель направлений,

# — окуляр

Так как непосредственное визирование на точку, закрепленную в грунте знаком, бывает затруднено из-за неровностей местности и растительности, над знаком устанавливают визирные цели — марки, вехи, шпильки.

Если требуется измерить угол с большой точностью, используют комплект визирных целей КВЦ (рис. 53, а), который состоит из различного количества визирных марок /, подставок 2 и штативов 3. Стандартный набор КВЦ включает также аккумуляторы, шнуры с вилками, лампы электрической подсветки для работы в ночное время или в шахтах. Для центрирования визирной марки над точкой применяют оптический двусторонний отвес ОДО (рис. 53, б).

Центрирование марки производят следующим образом. Штатив устанавливают над точкой, следя за тем, чтобы его головка была примерно горизонтальна, а центр находился над точкой. Подставку с ОДО помещают на головке штатива. Глядя в окуляр 8, смещают по головке штатива подставку с ОДО до совпадения креста сетки нитей с точкой и в этом положении подставку закрепляют. Выдвигая — вдвигая ножки штатива, приводят пузырьки двух взаимно перпендикулярных уровней 5 в нуль-пункт. При этом наведение креста сетки нитей на точку может немного нарушиться. Слегка открепляют винт и перемещением подставки вновь наводят ОДО на точку. В этом случае может незначительно нарушиться вертикальность оси ОДО. Восстанавливают вертикальность оси подъемными винтами подставки. Центрирование и приведение оси ОДО в отвес-

72

ное положение повторяют несколько раз, добиваясь совпадения креста сетки нитей визирной трубы отвеса с точкой при положении уровней в нуль-пункте. По окончании центрирования подставки над точкой ОДО вынимают и на его место в подставку устанавливают визирную марку.

Вехи устанавливают, непосредственно совмещая заостренную часть с центром точки. Отвесность вех проверяют по вертикальной нити сетки трубы теодолита (рис. 54). Центр сетки трубы совмещают с ее основанием.

Рис. 54. Поле зрения трубы

при

наведении ее на веху

/, 5 — зеркала, 2, 4 — окна, 3 — корпус, 6,7 — винты, 8 —ручка, 9 — кольцо

Шпильки устанавливают при измерении углов с короткими сторонами. Острие шпильки совмещают с центром знака, а отвесность проверяют по вертикальной нити сетки трубы. Теодолит центрируют над вершиной измеряемого угла с помощью нитяного отвеса либо оптического центрира. При центрировании нитяным отвесом его крепят к винту. Этим же винтом крепят к головке штатива подставку с теодолитом. Перемещая штатив целиком и выдвигая — вдвигая ножки штатива, выполняют предварительное центрирование, добиваются, чтобы при этом головка штатива была горизонтальна, а острие отвеса находилось вблизи от центра знака. Острие отвеса совмещают с центром знака передвижением теодолита по головке штатива. Погрешность центрирования теодолита над точкой с помощью нитяного отвеса не превышает 5 мм.

Центрирование теодолита с помощью оптического отвеса аналогично центрированию ОДО. Погрешность центрирования 0,5—1,0 мм.

Для построения на местности прямых углов с небольшой точностью служит двухзеркальный геодезический эккер ЭГ (рис. 55, а).

73

Эккер состоит из трехгранного металлического корпуса 3, к граням которого с внутренней стороны прикреплены под углом 45° колодочки с зеркалами 1 к 5. Угол между зеркалами регулируют винтами 6 и 7. Над зеркалами вырезаны окна 2 и 4. К коробке эккера привинчена ручка 8. При построении прямого угла наблюдателю необходимо центрировать ручку эккера над точкой. Для этой цели на ручке есть кольцо 9, к которому крепится нитяной отвес.

Для построения прямого угла (рис. 55, б) в точке О к створу ЛВ необходимо, чтобы в зеркало аЪ была видна исходная визирная цель, установленная в точке А. Одновременно по створу в окне над зеркалом аЬ на глаз выставляют вторую визирную цель. Вторая визирная цель перемещается по створу до совпадения ее изображения с изображением исходной визирной цели.

Визирная цель устанавливается в точке, от которой должен быть опущен перпендикуляр к створу АВ. Наблюдатель с эккером перемещается вдоль створа линии АВ до совмещения визирных целей, видимых в окне.

Правильность работы эккера проверяют так. В створе линии А В в точке С дважды восставляют перпендикуляр: сначала ориентируясь по точке Л, затем — по точке В. Если ^тол между зеркалами равен 45°, то визирные цели, устанавливаемые в точке С, совпадут. Исправления при необходимости выполняют регулировочными винтами 6 и 7.