- •Глава I общие сведения по геодезии

- •§ 1. Форма Земли и определение положения точек на земной поверхности

- •§ 2. Изображение земной поверхности на плоскости (план, карта, профиль]

- •§ 3. Измерения и построения в геодезии

- •§ 4. Масштабы изображения на плоскости

- •Глава II

- •5. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости между ними

- •§ 6. Приборы для ориентирования по магнитным меридианам

- •Глава III топографические карты и планы

- •§ 7. Классификация и номенклатура

- •§ 9. Условные знаки

- •Глава IV

- •§ 11. Решение задач по картам и планам с горизонталями

- •Глава V геодезические сети и центры

- •Глава VI основы геодезических вычислений

- •Глава VII

- •Глава VIII измерение линий на местности лентами и рулетками

- •§ 12. Ленты, рулетки и их компарирование

- •§ 13. Измерение линий

- •Глава IX нивелирование

- •§ 14. Способы нивелирования

- •§ 15. Нивелиры

- •§ 16. Нивелирные рейки, костыли и башмаки

- •§ 17. Поверки нивелиров

- •§ 18. Выполнение геометрического нивелирования

- •Глава X

- •§ 19. Принципы измерения и устройство измерительных приборов (теодолит, эккер)

- •§ 20. Поверки теодолитов

- •§ 21. Измерение горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 22. Теодолитные ходы

- •Глава XI топографические съемки

- •§ 24. Съемка и съемочное обоснование

- •§ 25. Съемка застроенных территорий аналитическим методом

- •§ 26. Мензульная съемка и приборы для ее выполнения

- •§ 27. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 28. Производство мензульной съемки

- •§ 29. Тахеометрическая съемка

- •§ 30. Аэрофототопографическая и фототеодолитная съемки

- •§ 31. Виды подземных коммуникаций и сооружений

- •§ 32. Съемка и составление планов

- •§ 33. Методы поиска коммуникаций и сооружений

- •Глава XIII геодезическая основа для строительства

- •§ 34. Общие сведения

- •§ 35. Строительная сетка и красные линии

- •§ 36. Специальные сети триангуляции, трилатерации и полигонометрии

- •§ 37. Высотная основа

- •Глава XIV

- •Глава XV

- •§ 38. Объемно-планировочные и конструктивные решения

- •§ 39. Проектная документация

- •§ 40. Чертежи с геометрическими размерами

- •§ 41. Оси и отметки зданий

- •§ 42. Исходные данные для разбивочных работ

- •§ 43. Вертикальная планировка рельефа

- •Глава XVI

- •§ 45. Изыскания площадочных сооружений

- •§ 46. Изыскания для линейных сооружений

- •Глава XVII геодезические рдзбивочные работы в строительстве

- •§ 47. Разбивка осей

- •§ 48. Перенесение осей на монтажные горизонты

- •§ 49. Точность геодезических разбивочных работ

- •Глава XVIII

- •§ 50. Производство и приемка земляных работ

- •§ 51. Возведение фундаментов

- •§ 52. Возведение крупнопанельных зданий

- •§ 53. Возведение каркасных зданий

- •§ 54. Возведение блочных зданий

- •| 55. Возведение кирпичных зданий

- •§ 56. Возведение зданий из монолитного железобетона

- •§ 57. Строительство промышленных зданий

- •§ 58. Контроль за выполнением геометрических параметров проекта

- •Глава XIX

- •§ 59. Камеральное трассирование

- •§ 60. Полевое трассирование

- •§ 61. Плановая и высотная привязка трасс дорог

- •§ 62. Восстановление дорожной трассы перед строительством

- •§ 63. Разбивочные работы при возведении земляного полотна дорог

- •§ 64. Разбивка верхнего строения дорог

- •§ 66, Виды гидротехнических сооружений

- •§ 67. Геодезические изыскания для строительства гидротехнических сооружений

- •§ 68. Геодезическое обеспечение строительства гидротехнических сооружений

- •§ 69. Геодезические изыскания для строительства мостовых переходов

- •§ 70. Геодезическое обеспечение строительства мостовых переходов

- •Глава XXI

- •§ 71. Воздушные линии электропередач и связи

- •§ 72. Магистральные трубопроводы

- •Глава XXII

- •§ 73. Стандартизация, нормативные документы, метрологическая служба

- •§ 74. Контроль геометрических параметров сборных элементов

- •Глава XXIII охрана труда

Глава IX нивелирование

§ 14. Способы нивелирования

Нивелирование — вид геодезических измерений, в результате которого определяют превышения точек, а также их высоты над; принятой уровенной поверхностью.

Нивелирование производят для изучения форм рельефа; определения высот точек при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Результаты нивелирования имеют большое значение и для решения научных задач как самой геодезии, так и других наук о Земле.

По способам выполнения и применяемым приборам различают геометрическое, тригонометрическое, гидростатическое, барометрическое нивелирование.

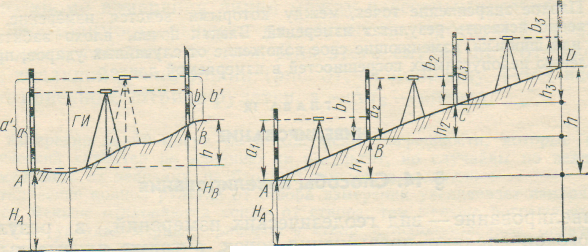

Геометрическое нивелирование — наиболее распространенный способ. Его выполняют с помощью прибора — нивелира, задающего горизонтальную линию визирования. Сущность геометрического нивелирования (рис. 38, а) заключается в следующем. Нивелир устанавливают горизонтально и по рейкам с делениями, стоящим на точках Л и В, определяют превышение Н как разность между отрезками а и Ъ: Н — а—Ь.

Если известна отметка НА точки А и превышение Н, то отметку Нв точки В определяют как сумму их

![]()

Во избежание ошибок в знаке превышения точку, отметка которой известна, считают задней, а точку, отметку которой определяют,—передней. Иными словами, превышение — это всегда разность отсчетов назад и вперед. Иногда отсчет по рейке называют «взглядом» и поэтому превышение равно «взгляду назад» минус «взгляд вперед».

Место установки нивелира называется станцией. С одной станции можно брать отсчеты по рейкам, установленным во многих

51

точках. При этом превышение между точками не зависит от высоты нивелира над землей. Если поставить нивелир выше (на рис. показано пунктиром), то оба отсчета а' и Ь' будут больше на одну и ту же величину, но разности между ними будут одинаковы.

Для вычисления отметки искомой точки можно применять способ вычисления через горизонт прибора (ГП). Этот способ удобен, когда с одной станции производят нивелирование нескольких точек. Очевидно, что если к отметке точки Л прибавить отсчет по рейке на точке А, то получится отметка визирной оси нивелира. Эта отметка

у

р. моря а)

у

р. моря а)

У р. мпря 4/

Рис. 38. Схемы нивелирования: а — простого, б — сложного

и называется горизонтом прибора. Если теперь из горизонта прибора вычесть отсчеты на всех точках, взятые на этой станции, то получатся отметки этих точек.

Если для определения превышения между точками А и В достаточно один раз установить нивелир, то такой случай называется простым нивелированием (см. рис. 38, а). Если же превышение между точками можно определить только после нескольких установок нивелира, такое нивелирование условно называют сложным (рис. 38, б). В этом случае точки В и С называют связующими. Превышения между ними определяют по схеме простого нивелирования.

При сложном нивелировании превышение между точками Л и О равно: /гАв=/11+^2+^з:=2/гг. Если известна отметка точки А, можно определить отметку точки О: Я0=ЯА+2Лг.

Такую схему нивелирования называют нивелирным ходом. Несколько ходов с общими точками образуют нивелирную сеть.

В зависимости от требуемой точности определения отметок нивелирование делят на 1, 2, 3, 4-й классы. Ходы нивелирования 1-го класса прокладывают по железным и шоссейным дорогам в различных направлениях. По данным нивелирования, повторяющегося по тем же точкам через несколько лет, изучают движение земной коры и решают другие научные задачи. Ходы нивелирова-

52

ния

2-го класса, прокладываемые по дорогам

и вдоль больших рек, образуют

полигоны периметром 500—600 км, которые

опираются на п ункты

нивелирования 1-го класса. Нивелированием

1-го и 2-го

классов на территории страны распространяют

отметки относительно

исходной уроненной поверхности. Ходы

нивелирования 3-го

класса прокладывают между пунктами

нивелирования 1-го и 2-го

классов. Нивелирование 4-го класса и

техническое применяют для

сгущения нивелирной сети более

высоких классов. Эти сети

являются

высотным обоснованием для съемки

при составлении карт и планов,

строительно-монтажных, мелиоративных

и других работ.

ункты

нивелирования 1-го класса. Нивелированием

1-го и 2-го

классов на территории страны распространяют

отметки относительно

исходной уроненной поверхности. Ходы

нивелирования 3-го

класса прокладывают между пунктами

нивелирования 1-го и 2-го

классов. Нивелирование 4-го класса и

техническое применяют для

сгущения нивелирной сети более

высоких классов. Эти сети

являются

высотным обоснованием для съемки

при составлении карт и планов,

строительно-монтажных, мелиоративных

и других работ.

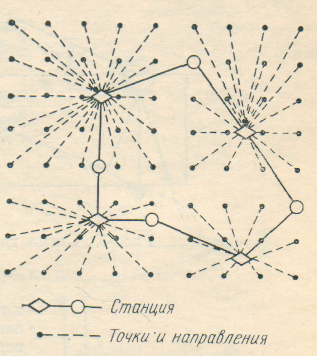

Рис 39. Схема нивелирования участка

по квадратам

Для решения на участке местности различных задач производят нивелирование поверхности по квадратам (рис. 39). Участок делят на квадраты со сторонами 10, 20, 50 или 100 м. Если рельеф участка слабо выражен (плоский), то нивелируемые точки располагают на участке равномерно. При ясно выраженном рельефе (с водоразделами, тальвегами и т. д.) в местах изменения профиля их частоту увеличивают.

Схема нивелирования вершин квадратов зависит от размеров участка, сложности форм рельефа, необходимости дополнительно к отметкам вершин квадратов получать еще точки с отметками.

Нивелирный ход по квадратам прокладывают по программе технического нивелирования или 4-го класса. Все связующие точки хода закрепляют устойчивыми кольями или башмаками и рейку ставят на торец кола или башмак. Отсчеты по рейкам записывают либо в журнал нивелирования, либо на схему квадратов, а числовые значения отсчетов возле вершин тех квадратов, на которых они получены. Границы работы на станции отделяют пунктирной линией. При обработке результатов измерений сначала вычисляют превышения и отметки связующих точек хода. Отметки вершин квадрата вычисляют через горизонт прибора (ГП).

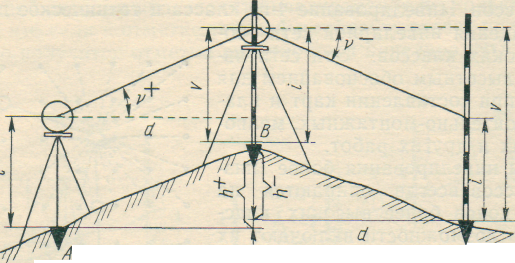

Тригонометрическое нивелирование (рис. 40) выполняют теодолитом. Если с точки А на точку В или с точки В на точку С измерить углы наклона v* и определить горизонтальные проложения и, то превышения Н между этими точками можно определить по формуле ^^ = с^^§V± + I—-0+/1, где I — высота прибора для измерения угла наклона; v — высота наведения при измерении угла наклона; / — поправка за кривизну Земли и рефракцию, выбираемая из таблиц при расстояниях между точками, больших 300 м.

53

При V+ превышения будут иметь знак плюс, при v- — минус.

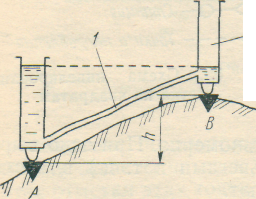

Гидростатическое нивелирование (рис. 41) основывается на свойстве сообщающихся сосудов. Превышение Н между точками А и В может быть получено как разность отсчетов по шкалам сосудов 2. Как правило, расстояние между точками ограничивается длиной соединительного шланга 1 между сосудами и достигает нескольких десятков метров.

С Рис. 40. Схема тригонометрического нивелирования

П ри

барометрическом нивелировании

используют разность воздушного дав-2

ления в различных по

высоте над уровенной поверхностью

точках. Нивелирование выполняют

барометрами

анероидами.

ри

барометрическом нивелировании

используют разность воздушного дав-2

ления в различных по

высоте над уровенной поверхностью

точках. Нивелирование выполняют

барометрами

анероидами.

Рис. 41. Схема гидростатического

нивелирования:

/ — соединительный шланг,

2 — сосуд

с жидкостью

изменялись пропорционально времени, по барометрическим таблицам находят высоты точек. Расстояние между точками может быть любым и ограничивается только разностью времени между первым и последним наблюдениями на исходной точке.