- •Глава I общие сведения по геодезии

- •§ 1. Форма Земли и определение положения точек на земной поверхности

- •§ 2. Изображение земной поверхности на плоскости (план, карта, профиль]

- •§ 3. Измерения и построения в геодезии

- •§ 4. Масштабы изображения на плоскости

- •Глава II

- •5. Азимуты, румбы, дирекционные углы и зависимости между ними

- •§ 6. Приборы для ориентирования по магнитным меридианам

- •Глава III топографические карты и планы

- •§ 7. Классификация и номенклатура

- •§ 9. Условные знаки

- •Глава IV

- •§ 11. Решение задач по картам и планам с горизонталями

- •Глава V геодезические сети и центры

- •Глава VI основы геодезических вычислений

- •Глава VII

- •Глава VIII измерение линий на местности лентами и рулетками

- •§ 12. Ленты, рулетки и их компарирование

- •§ 13. Измерение линий

- •Глава IX нивелирование

- •§ 14. Способы нивелирования

- •§ 15. Нивелиры

- •§ 16. Нивелирные рейки, костыли и башмаки

- •§ 17. Поверки нивелиров

- •§ 18. Выполнение геометрического нивелирования

- •Глава X

- •§ 19. Принципы измерения и устройство измерительных приборов (теодолит, эккер)

- •§ 20. Поверки теодолитов

- •§ 21. Измерение горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 22. Теодолитные ходы

- •Глава XI топографические съемки

- •§ 24. Съемка и съемочное обоснование

- •§ 25. Съемка застроенных территорий аналитическим методом

- •§ 26. Мензульная съемка и приборы для ее выполнения

- •§ 27. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 28. Производство мензульной съемки

- •§ 29. Тахеометрическая съемка

- •§ 30. Аэрофототопографическая и фототеодолитная съемки

- •§ 31. Виды подземных коммуникаций и сооружений

- •§ 32. Съемка и составление планов

- •§ 33. Методы поиска коммуникаций и сооружений

- •Глава XIII геодезическая основа для строительства

- •§ 34. Общие сведения

- •§ 35. Строительная сетка и красные линии

- •§ 36. Специальные сети триангуляции, трилатерации и полигонометрии

- •§ 37. Высотная основа

- •Глава XIV

- •Глава XV

- •§ 38. Объемно-планировочные и конструктивные решения

- •§ 39. Проектная документация

- •§ 40. Чертежи с геометрическими размерами

- •§ 41. Оси и отметки зданий

- •§ 42. Исходные данные для разбивочных работ

- •§ 43. Вертикальная планировка рельефа

- •Глава XVI

- •§ 45. Изыскания площадочных сооружений

- •§ 46. Изыскания для линейных сооружений

- •Глава XVII геодезические рдзбивочные работы в строительстве

- •§ 47. Разбивка осей

- •§ 48. Перенесение осей на монтажные горизонты

- •§ 49. Точность геодезических разбивочных работ

- •Глава XVIII

- •§ 50. Производство и приемка земляных работ

- •§ 51. Возведение фундаментов

- •§ 52. Возведение крупнопанельных зданий

- •§ 53. Возведение каркасных зданий

- •§ 54. Возведение блочных зданий

- •| 55. Возведение кирпичных зданий

- •§ 56. Возведение зданий из монолитного железобетона

- •§ 57. Строительство промышленных зданий

- •§ 58. Контроль за выполнением геометрических параметров проекта

- •Глава XIX

- •§ 59. Камеральное трассирование

- •§ 60. Полевое трассирование

- •§ 61. Плановая и высотная привязка трасс дорог

- •§ 62. Восстановление дорожной трассы перед строительством

- •§ 63. Разбивочные работы при возведении земляного полотна дорог

- •§ 64. Разбивка верхнего строения дорог

- •§ 66, Виды гидротехнических сооружений

- •§ 67. Геодезические изыскания для строительства гидротехнических сооружений

- •§ 68. Геодезическое обеспечение строительства гидротехнических сооружений

- •§ 69. Геодезические изыскания для строительства мостовых переходов

- •§ 70. Геодезическое обеспечение строительства мостовых переходов

- •Глава XXI

- •§ 71. Воздушные линии электропередач и связи

- •§ 72. Магистральные трубопроводы

- •Глава XXII

- •§ 73. Стандартизация, нормативные документы, метрологическая служба

- •§ 74. Контроль геометрических параметров сборных элементов

- •Глава XXIII охрана труда

§ 13. Измерение линий

Измерение линии состоит в том, что мерный прибор (ленту, рулетку) последовательно откладывают между начальной и конечной точками измеряемой линии. Для этого сначала подготовляют к из-оению створ линии и измерительные приборы. При подготовке створа линии ее концы фиксируют кольями, -ырями, обрезками труб; расчищают 1,5...2 м полосы от расти-:ьности и остатков снесенных строений; забивают колья, штыри в :тах перегибов местности. Примерно через каждые 100 м линию обозначают на местности вешками — деревянными или металлическими кругляками с равномерной яркой красно-белой окраской и :стренным концом. Их устанавливают либо на глаз, либо с по-

47

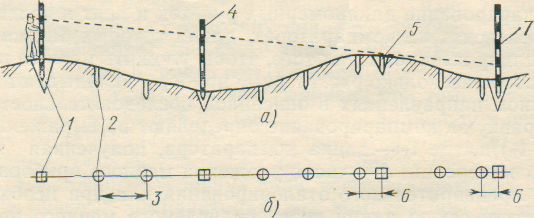

мощью оптической зрительной трубы с такой частотой, чтооы обеспечивалась видимость трех смежных. Вешение на глаз менее точно, чем с помощью оптической трубы, однако его точность вполне достаточна, если измерение делать мерной лентой со шпильками. Вешение выполняют приемами «от себя» и «на себя». При веше-нии (рис. 35, а, б) «от себя» один мерщик становится на исходной точке (вехе) /, на конечной точке устанавливает веху 7 такой высо-

Рис. 35. Вешение линии:

а — профиль, б — план; 1, 4, 7 — вехи, 2,5 — шпильки, 3, 6 — домеры

ты, чтобы она была видна с исходной точки. Второй мерщик по створу на расстоянии не более 100 м от начала устанавливает веху 4, перемещая ее перпендикулярно створу до совпадения ее с вехой 7 на конечной точке. Команды о смещении устанавливаемой вехи в створ подают отмашкой руки. При вешении «на себя» мерщик выставляет вешку или укладывает мерную ленту в створе двух других вех, имея их перед собой.

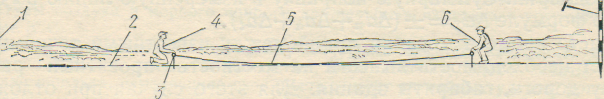

Измерение линии (рис. 36) выполняет бригада из двух человек. Ленту разматывают с кольца. Передний мерщик 4 (МП) с десятью (пятью) шпильками и передним концом ленты протягивает ленту 5 и по указанию заднего 6 мерщика (МЗ) укладывает ее в створ 2 измеряемой линии. МЗ совмещает начальный штрих заднего конца ленты с началом линии, вставляя в вырез ленты шпильку. МП встряхивает ленту, натягивает ее и в вырез на переднем конце вставляет шпильку. МЗ вынимает заднюю шпильку, МП снимает со шпильки ленту, и оба переносят ее вперед вдоль линии. Дойдя до первой шпильки, МЗ закрепляет на ней ленту, ориентирует переднего мерщика, выставляя его руку со шпилькой и лентой в створ линии по передней вехе 1. Затем работа продолжается в том же порядке, что и на первом уложении ленты. Целое уложение ленты называется пролетом.

Когда все 11(6) шпилек будут выставлены, у МЗ окажется 10 или 5 шпилек, МЗ передает МП все собранные шпильки. Измеренный отрезок будет равен /Х10, что при 20-метровой длине ленты равно 200 м. Число таких передач записывают в журнал измерений. Сюда же записывают результат измерения неполного гролета: от последней шпильки в полном пролете до конечной точки линии..

48

Для контроля линию измеряют вторично, при этом мерщики меняются местами, а за начало измерений принимают бывшую точку в конце.

Чтобы избежать грубых ошибок при измерении, выполняют следующие действия: 1. Подсчитывают, сколько шпилек у МЗ и МП, чтобы удостовериться, что в сумме они составляют комплект. 2. Следят, чтобы при измерении остатка отсчет выполнялся от заднего

Рис. 36. Измерение линии:

1,7 — вехи, 2 — створ, 3 — шпилька, 4, 6 — мерщики, 5 — лента

конца ленты. 3. При отсчитывании по середине ленты, следят, чтобы лента не была перекручена, так как при этом можно спутать число целых метров, например вместо отсчета 6 окажется 9 м, вместо 9—11 м.

Измеренную длину линии О вычисляют по формуле Г> = 200Лг-4-+20 (я — 1)+^, где Л^ — число передач шпилек; п — число шпилек у МЗ; А. — остаток.

За окончательное значение принимают среднее арифметическое из измерений прямо и обратно. Измерения считают выполненными правильно, если расхождение результатов измерений прямо и обратно не превышают: 1 : 3000 от измеренной длины — при благоприятных условиях измерений (например, твердое покрытие) ; 1 : 2000 — при средних условиях измерений (например, ровная поверхность грунта); 1 : 1000 — при неблагоприятных условиях измерений (например, болотистая, кочковатая, заросшая местность, измерения по снегу и т. п.) .

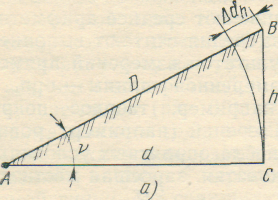

Линия, измеряемая в натуре, обычно имеет уклон, соответствующий рельефу местности. Для того чтобы результат измерения линии можно было использовать для построения чертежей, планов, карт (где линия изображается в горизонтальной плоскости), в результат измерения вводят поправку за наклон линии к горизонту (рис. 37, а).

Для получения проекции измерения с1 (горизонтального проло-жения) на местности линии АВ длиной В необходимо знать угол v или расстояние ВС — превышение Н точки В над точкой А.

Из прямоугольного треугольника <1=Осо$\, /\.с1п=П — и.

Горизонтальные проложения обычно вычисляют по таблицам. Если известно превышение ВС=Н, то поправку находят по формуле

Поправка за наклон линий к горизонту вводится для каждого пролета отдельно, если пролеты имеют разный наклон. Если наклон

49

линии значителен, то измерения ведут отдельными малыми отрезками: 5; 10 м, стараясь уложить концы мерного прибора горизонтально. Измеряемая горизонтальная линия будет иметь ступенчатый вид.

При измерении линии через овраг, канаву и другие препятствия :мерный прибор может изгибаться или провисать. При значительном .изгибе определяют величины превышений на отдельных участках. При значительных провисаниях в средней части линии делают одну-,две подпорки. Суммарную поправку в измеренную линию вычисляют по формуле Д^2 = + (Дйп+ДЙА+Дй*).

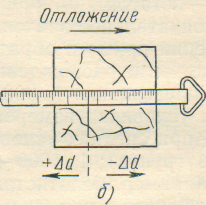

Часто кроме измерения линий между известными точками возникает необходимость вынести на местность проектный размер: .длину дороги, габариты здания. Для этого случая при отложении .заранее заданной длины линии (рис. 37, б) поправку +Л^2 вводят назад от конечного штриха рулетки, а —Дс^ — вперед.

При измерении линий могут быть допущены погрешности, которые носят •систематический характер по влиянию на результат, но случайны по величине. Чтобы уменьшить их величину, необходимо учитывать следующее.

1. Отклонение концов рулетки от створа измерений увеличивает измеряемую .длину; чем меньше отклоняются концы от створа, тем меньше погрешности измерения. При укладке мерных приборов в створ с использованием оптических труб можно получить результат с относительной погрешностью менее '/зооо от .измеряемой длины. Отклонения концов 50- и 30-метровой рулеток от створа •более чем на 0,15 м недопустимы.

Рис. 37. Схема (а) к определению поправки за наклон и отложение линии с учетом поправок (б)

Большую погрешность в измеряемую длину может внести разное натяже ние мерного прибора при эталонировании и практической работе. Следует избе гать избыточного натяжения, так как тонкое полотно рулеток растягивается, при этом часто не восстанавливая начальную длину. Достаточно точно (до ±20 Н) можно выдержать натяжение, используя ручные приборы для натяжения — ди намометры типа ПН-2 или пружинные бытовые весы.

Недопустимо ослаблять внимание при отсчитывании по концам мерного прибора или его фиксации. Достигнутая точность может быть утрачена при неодновременном снятии отсчетов, при подвижке мерного прибора во время фиксации его концов. Поэтому не следует пренебрегать возможностью дважды или даже трижды взять отсчеты по концам мерного прибора и сравнить разно сти отсчетов по переднему и заднему концам (П—3). Разность отсчетов (для одного пролета измерений) при работе рулетками не должна быть более 2 мм, а при измерении мерными лентами — 1 см.

50

Следует внимательно следить не только за превышением концов мерного прибора, но и за изгибом его в вертикальной плоскости в промежуточных точ ках каждого пролета. Точность определения поправки за наклон зависит ог точности определения превышений: чем короче линия, тем точнее надо знать, превышение. Как правило, достаточно их знать с погрешностью до 1,0—1,5 см на- 100 м длины.

При введении поправок за температуру следует помнить, что измеряют температуру воздуха, а поправку вводят за изменение температуры металличе ского полотна мерного прибора. Поэтому при прямом солнечном облучении мер ного прибора следует термометр подкладывать под его полотно и держать- 3—5 мин, с тем чтобы точнее определить температуру мерного полотна. Разность температуры воздуха и мерного прибора должна быть измерена с погрешностью- не грубее 5° С.

Плохое закрепление точек, между которыми ведется измерение, может существенно исказить результат измерений. Вязкая почва, плохо забитый кол, штырь или шпилька, изменяющие свое положение от случайных ударов, приводяг к появлению недопустимых погрешностей в измеряемой длине.