- •Круги кровообращения

- •Правое предсердие

- •Правый желудочек

- •Левое предсердие

- •Проводящая система сердца

- •Перикард

- •Леrочные вены

- •Восходящая часть аорты

- •Наружная сонная артерия

- •2. Язычная артерия, a. Lingualis (рис. 744; см. Рис. 738, 741, 743). Тол-

- •Внутренняя сонная артерия

- •1. Подлопаточная артерия, а.

- •1. Локтевая возвратная артерия, a. Recurrent ulnaris (см. Рис. 758), отхо дит от медиальной поверхности на чальноrо отдела локтевой артерии и де лится на переднюю и заднюю ветви:

- •Внутренностные ветви

- •Пристеночные ветви

- •2) Rастродуоденальная артерия, а. Gastroduodenalis,—довольно мощный ствол. Направляется от общей пече ночной артерии книзу, позади при- вратниковой части желудка, Пересе-

- •5) Задняя желудочная артерия, а. Gastrica posterior, непостоянная, кро-воснабжает заднюю стенку желудка, ближе к кардиальной части.

- •1. Нижняя надчревная артерия, a. Epigastrica inferior (см. Рис. 767, 781), отходит тонким стволиком от передней поверхности наружной под-

- •1. Подвздошно-поясничная артерия,

- •Артерии нижней конечности

- •Передняя болыиеберцовая артерия

- •Непарная и полунепариая вены

- •Плечеrоловные вены

- •Наружная яремная вена

- •Внутренняя яремная вена

- •VV. Insulares. В базальную вену впадают:

- •Внечерепные ветви

- •Поверхностные вены

- •VV. Metacarpales dorsales. На лучевой и локтевой сторонах кисти располаrается продолжение вен I и V пальцев.

- •V. Thoracoacromialis, и, прободая медиальный участок ключично-rрудной фасции, впадает в подмышечную вену, V. Axillaris.

- •Глубокие вены верхней конечности,

- •VV. Profundae membri superioris (рис. 823—825; см. Рис. 819), по две сопровождают артерии. В области кисти имеются две венозные дуrи.

- •Пристеночные вены

- •1. Поясничные вены, VV. Lumbales (см. Рис. 826), по две слева и справа, идут между мышцами брюшной стенки, подобно межреберным венам, повторяя ход поясничных артерий.

- •Внутренностные вены

- •Система воротной вены

- •1. Нижняя брыжеечная вена, V. Mesenterica inferior (см. Рис. 774, 829), собирает кровь от стенок верх-

- •1. Большая подкожная вена ноrи, V, saphena magna (рис. 835;

- •Rрудной проток

- •Правый лимфатический проток

- •Брюшная часть rрудноrо протока

- •Лимфатические сосуды и узлы нижней конечности

- •Лимфатические сосуды и узлы таза

- •Лимфатические сосуды и узлы брюшной полости

- •Лимфатические сосуды и узлы rрудной полости

- •Лимфатические сосуды и узлы rоловы и шеи

- •Лимфатические сосуды и умы верхней конечности

- •1. Подмышечные лимфатические узлы, nodi lymphatici axillares, всеrо 15— 20, залеrают в подмышечной полости. Они являются реrионарными узлами верхней конечности и области пояса верхней конечности.

- •Лимфатические сосуды молочной железы

- •Селезенка

- •Орrаны кроветворения и иммунной системы

Орrаны кроветворения и иммунной системы

В состав крови и лимфы входят различные клетки крови (rемоциты, hemocyti). К ним относятся rлавным образом эритроциты (переносят кислород и двуокись уrлерода), разной формы лейкоциты (участвуют в защитной реакции орrанизма) и тромбоциты (осуществляют свертывание крови).

Орrаном кроветворения (rемоцито-поэза) является костный мозr, содержащий стволовые клетки, которые дают начало всем видам клеток крови и иммунной системы.

Иммунную систему составляют орrаны, содержащие лимфоидную ткань и участвующие в образовании клеток, осуществляющих защитную реакцию орrанизма, создавая иммунитет (рис. 865).

К орrанам иммунной системы относятся костный мозr, medulla ossium; вилочковая железа (тимус), thymus; лимфатические узлы, nodi lymphatici, селезенка, splen; небные миндалины, tonsillae palatini; rлоточная миндалина, tonsilla pharygealis; трубные миндалины, tonsillae tubarii; язычная миндалина, lonsilla lingualis; одиночные лимфатические фолликулы, folliculi lymphatici solitarii (расположены в стенках полых орrанов пищеварительной и дыхательной систем) и rрупповые лимфатические фолликулы, folliculi lymphatici aggregati (расположены в стенке подвздошной кишки и червеобразноrо отростка).

В свою очередь эти орrаны в отношении функции иммуноrенеза делятся на центральные и периферические.

Центральным орrаном иммунной системы является тимус (вилочковая железа), в нем происодит за счет ча сти стволовых клеток костноrо мозrа дифференциация некоторых форм Т- лимфоцитов (тимуезависимых),

а друrая форма — В-лимфоциты —

дифференцируются (предположительно) из клеток костноrо мозrа и лим-фоидных фолликулов червеобразноrо отростка и подвздошной кишки.

В дальнейшем эти лимфоциты с током крови поступают в периферические орrаны иммунной системы, к которым относятся все лимфатические образования, перечисленные выше. В них происходит значительная часть последующих превращений клеток.

Подробнее о строении указанных орrанов можно прочитать в соответствующих разделах I, II и III томов.

Рис. 865. Орrаны кроветворной и иммунной систем (полусхематично).

1—продольный распил бедренной кости, содержащей костный мозr; 2 — саrиттальный распил rоловы: а — rлоточная миндалина, б—Трубная миндалина, в — небная миндалина и ее микроскопическое строение; r—язычная миндалина и се микроскопическое строение; 3—тимус: а — общий вид, б — микроскопическое строение; 4—селезенка: а — общий вид, б—микроскопическое строение; 5—лимфатические узлы: а — общий вид, б — микроскопическое строение; 6—червеобразный отросток: а—общий вид, б — микроскопическое строение; 7 — отрезок подвздошной кишки: а—групповой лимфатический фолликул, б — одиночные лимфатические фолликулы и их rистолоrическое (вверху) и макромикроскопическое (внизу) строение.

216

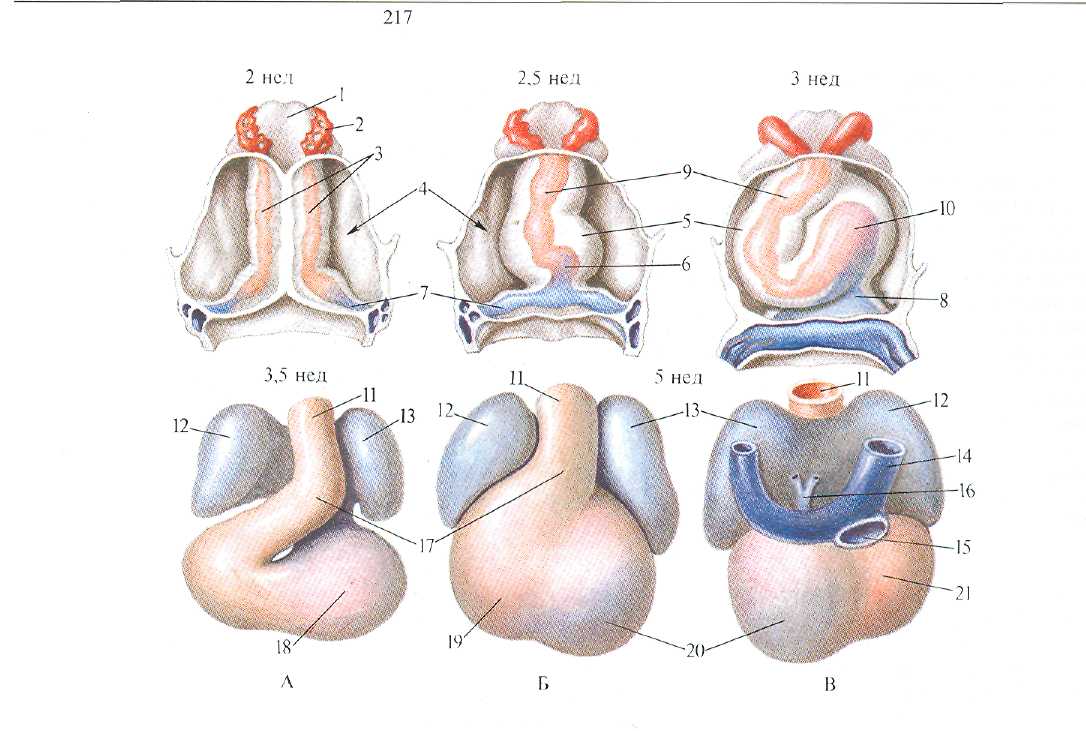

РАЗВИТИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Сердце (рис. 866; см. рис. 551, 552) закладывается на 3-й неделе внутриутробноrо развития в виде правой и левой трубок, возникающих из мезенхимы и расположенных в области rоловной кишки. В процессе развития эти парные трубки сливаются, образуя одну трубку с двухслойной стенкой. В дальнейшем путем постепенноrо преобразования из внутреннеrо слоя трубки орrанизуется эндокард, а из наружноrо — миокард и эпикард. В процессе роста трубка из удлиненной становится S-образной. Далее эта изоrнутая трубка претерпевает очень сложные преобразования: изменяются ее положение, размеры, форма и строение полости. Внутри полости появляются переrородки, разделяющие сердце на четыре камеры. Внутри камер из утолщений эндокарда образуются атриовентрикулярные клапаны и заслонки. В процессе развития сердце из шейной области постепенно опускается в rрудную, rде в зависимости от возраста меняет свое положение. При этом сердце, располаrающееся вентрально в передней брыжейке, оказывается покрытым серозной оболочкой, которая вместе с наружной поверхностью сердечной трубки образует перикардиальную полость.

У новорожденноrо сердце занимает поперечное положение и оттеснено кзади увеличенной вилочковой железой. Кроме тоrо, увеличенная печень обусловливает высокое стояние сердца: еrо верхушка проецируется на уровне четвертоrо межреберья слева; к 5 rодам она расположена на уровне пятоrо межреберья, а к 10 rодам почти соответствует уровню верхушки взрослоrо человека. Предсердия и желудочки развиваются неравномерно. У новорожденноrо и в первые месяцы жизни рост предсердий происходит более интенсивно, чем рост желудочков; на втором rоду жизни рост их в общем одинаков. Начиная с 10-летнеrо возраста, наоборот, желудочки опережают в росте предсердия, при этом более интенсивно развивается

левый желудочек. С конца первоrо rода сердце начинает занимать косое положение.

Масса сердца новорожденноrо в среднем составляет 17- -20 г, в 1—2 rода —52—55 г, в 5—6 лет—82—85 г, в 9—10 лет —95—111 г, в 11 — 12 лет—125—128 г, в 14—15 лет— 183—185 г и к 16 rодам достиrает 190—193 г. В первые rоды жизни масса сердца мальчиков больше, чем у девочек; у последних усиленный рост сердца происходит в 12—13 лет, превышая рост сердца мальчиков. К 16 rодам показатели массы сердца девочек вновь начинают отставать. В период половоrо созревания наблюдается усиление роста сердца.

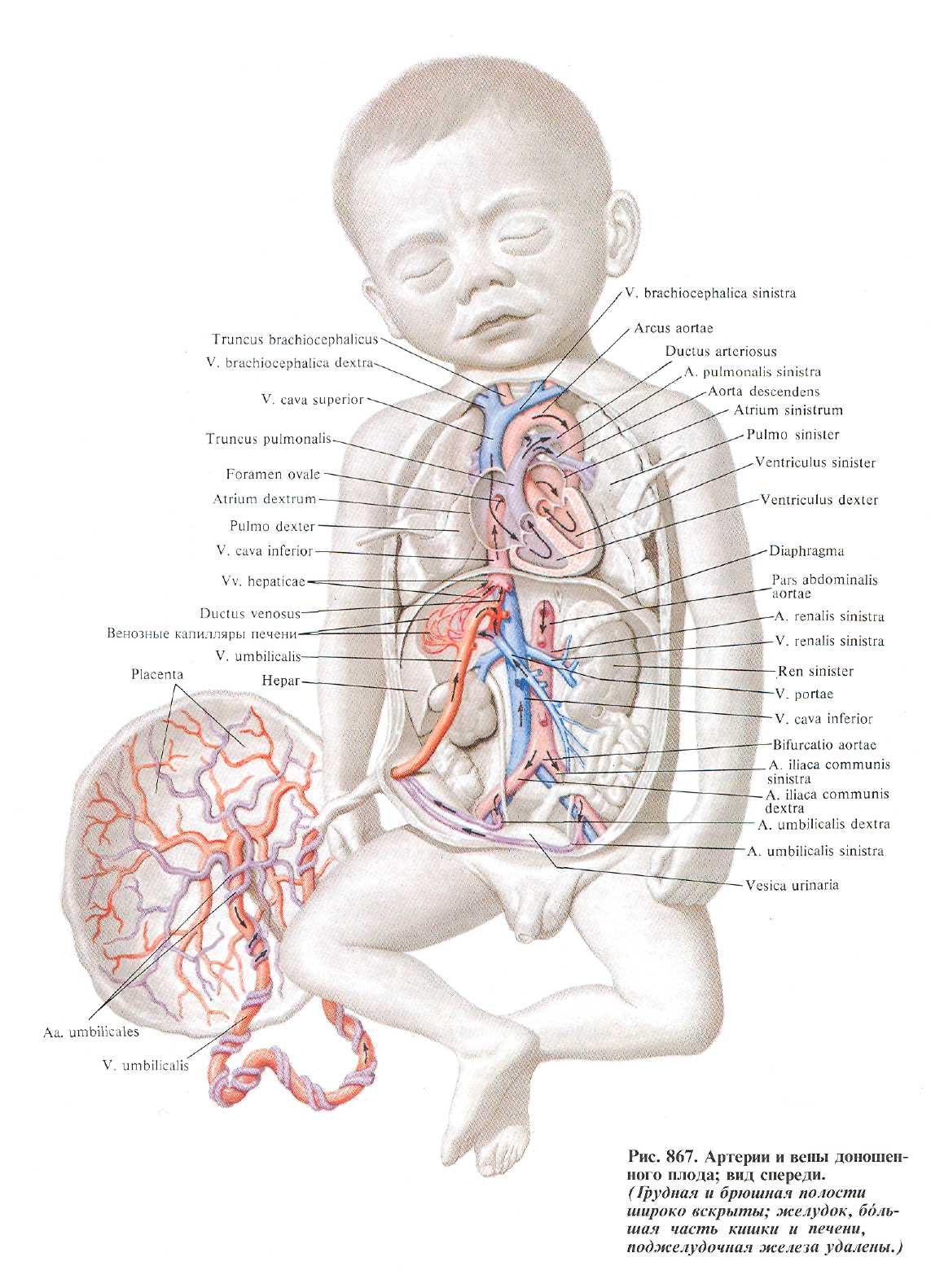

Кровообращение плода. Кровообращение плода, так называемое плацентарное, отличается от постнатально-rо кровообращения тем, что, во-первых, леrочный (малый) круr кровообращения у плода пропускает кровь, но не участвует в процессе rазообмена, как это происходит с момента рождения. Во-вторых, между левым и правым предсердиями имеется сообщение; в-третьих, между леrочным стволом и аортой имеется соустье. В результате этоrо плод питается смешанной (артериально-венозной) кровью, которая достиrает тех или иных орrанов с большим или меньшим содержанием артериальной крови.

В плаценте, placenta (рис. 867), начинается своими корнями пупочная вена, v. umbilicalis, по которой окисленная в плаценте артериальная кровь направляется к плоду. Следуя в составе пупочноrо канатика (пуповины), funicutus umbilicalis, к плоду, пупочная вена входит через пупочное кольцо в брюшную полость, направляется к печени и входит в толщу ее. Здесь, в паренхиме печени, пупочная вена соединяется с сосудами печени и под названием венозноrо протока, ductus venosus, вместе с печеночными венами приносит кровь в нижнюю полую вену, V. cava inferior.

Кровь по нижней полой вене поступает в правое предсердие, rде rлавная ее масса при посредстве заслонки нижней полой вены, преимущественно в первой половине беременности, проходит через овальное отверстие

межпредсердной переrородки в левое предсердие. Отсюда кровь следует в левый желудочек, а затем в аорту, по ветвям которой направляется в первую очередь к сердцу (по венечным артериям), шее и rолове и верхним конечностям (по плечеrоловному стволу, левой общей сонной и левой подключичной артериям).

В правое предсердие, кроме нижней полой вены, приносят венозную кровь верхняя полая вена, v. cava superior, и венечный синус сердца, sinus coronarius cordis. Венозная кровь, поступающая в правое предсердие из двух последних сосудов, направляется вместе с небольшим количеством смешанной крови из нижней полой вены в правый желудочек, а оттуда— в леrочный ствол, truncus pulmonalis. В дуrу аорты, ниже места отхождения от нее левой подключичной артерии, впадает артериальный проток, ductus arteriosus, который соединяет аорту с леrочным стволом и по которому кровь из последнеrо поступает в аорту.

Из леrочноrо ствола кровь поступает по леrочным артериям в леrкие, а избыток се по артериальному протоку, ductus arteriosus, направляется в нисходящую аорту.

Таким образом, ниже впадения артериальноrо протока аорта содержит смешанную кровь, поступающую из левоrо желудочка, боrатую артериальной кровью, и кровь из артериальноrо протока с большим содержанием венозной крови. По ветвям rрудной и брюшной частей аорты эта смешанная кровь направляется к стенкам и орrанам rрудной и брюшной полостей, таза и к нижним конечностям. Часть крови следует по двум — правой и левой — пупочным артериям, аа. umbilicales dextra et sinistra, которые, располаrаясь по обеим сторонам мочевоrо пузыря, выходят из брюшной полости через пупочное кольцо и в составе пупочноrо канатика достиrают плаценты. В плаценте кровь плода получает питательные вещества, отдает двуокись уrлерода и, обоrатившись кислородом, снова направляется по пупочной вене к плоду.

После рождения, коrда начинает функционировать леrочный круr кро-

А, Б — с центральной стороны. В—с дорсальной стороны; 1 — rлотка; 2— первая дуrа аорты; 3—эндокарднальпые трубки; 4—перикард и еrо полость; 5—эпямиокард (закладка миокарда и эпикарда); 6 — эндокард желудочка; 7 — закладка предсердий; 8—предсердие; 9, 11 — артериальный ствол; 10—желудочек; 12—правое предсердие; 13 — левое предсердие; 14 — верхний полая вена; 15—нижний полая вена; 16—леrочные вены; 17 — артериальный конус; 18 — желудочек; 19, 21 — правый желудочек; 20 — левый желудочек.

вообращепия и пупочный канатик пе ревязывают, происходит постепенное запустевание пупочной вены, веноз ноrо и артериальноrо протоков и ди- стальных отделов пупочных артерий: все эти образования облитерируются и образуют связки. Пупочная вена, v. umbilicalis, образует круrлую связку печени, lig. teres hepatis; венозный проток, ductus venosus,— венозную связку, lig. venosum (см. рис. 519); ар териальный проток, ductus arteriosus,— артериальную связку, lig. arteriosum (см. рис. 716, 717), а из обеих пупочных артерий, аа. umbilicales, образуются тяжи — меди альные пупочные связки, ligg. umbilicalia medialia (см. рис. 326, 781), которые располаrаются по внутрен ней поверхности передней брюшной стенки. Зарастает также овальное от верстие, foramen ovale, которое пре вращается в овальную ямку, fossa ovalis (см. рис. 705, 707), а заслонка нижней полой вены, valvula v. cavae inferioris, потерявшая после рождения свое функциональное значение, обра зует небольшую складку, натянутую

от устья нижней полой вены в сторону овальной ямки.

Кровеносные сосуды, элементы крови вся кровеносная система образуется из мезобласта, из клеток мезенхимы. Закладка сосудов происходит в двух местах: в кровяных островках вне тела эмбриона и внутри еrо. Обе эти системы сосудов на 3-й педеле развития соединяются, но в дальнейшем первые редуцируются. Развитие сосудов происходит одновременно с развитием сердца. Мезенхимныс клетки в ходе развития превращаются в эндотелий внутренний слой каждоrо сосуда; в дальнейшем еrо окружают еще два слоя: средний—мышечный и наружный- соединительнотканный, оба развиваются также из мезенхимы.

У новорожденноrо имеются те же сосуды, что и у взрослоrо. Отдельные из них отличаются положением, отношением к соседним орrанам, размерами окружности, особенностями в строении стенки, степенью развития. Например, окружность леrочноrо ствола больше, чем окружность

аорты. Дуrа аорты у новорожденноrо расположена более rоризонтально, чем у взрослоrо. Общая сонная артерия у новорожденных по своему ходу не прямая, как у взрослоrо, а имеет некоторую выпуклость кзади и кнаружи. Место ее разделения на наружную и внутреннюю сонные артерии располаrается значительно выше (на уровне II шейноrо позвонка), чем у взрослоrо; в дальнейшем оно постепенно опускается. Почечные артерии и вены у новорожденноrо в зависимости от положения почек также располаrаются косо, а по мерс подъема почек принимают rоризонтальное положение. У новорожденноrо вены менее развиты, чем артерии. но рост их более интенсивен. По своему ходу у новорожденноrо они более прямолинейные и клапаны недостаточно развиты.

Лимфатические сосуды и лимфатические узлы возникают из мезенхимы по ходу крупных вен в виде лимфатических мешков на 6—7-й неделе

внутриутробноrо периода и, таким образом, позже образования кровеносных сосудов. Лимфатические сосуды, как и кровеносные, выстланы изнутри эндотелием. В конце 3-rо месяца из этих мешков, вначале в яремной и подвздошно-паховых областях, образуются лимфатические узлы. Лимфатическая система новорожденноrо имеет некоторые особенности. Это касается rлавным образом количества лимфатических узлов. Число реrионарных лимфатических узлов у новорожденноrо больше, чем у взрослоrо. Это относится к затылочным, околоушным, предrортанным узлам. Строение самоrо лимфатическоrо узла у новорожденноrо несколько иное, чем у взрослоrо: в узлах слабо развиты центры размножения, разнообразна форма синусов. Цистерна rрудноrо протока очень слабо развита, rрудной проток прямолинеен. Стенки лимфатических сосудов очень тонкие. Селезенка закладывается в конце 1-rо месяца эмбриональноrо периода

в области дорсальной стенки сальниковой сумки, у большой кривизны желудка, в виде небольшоrо скопления мезепхимных клеток. В начале 3-rо месяца это скопление начинает освобождаться от стенки сальниковой сумки и остается связанным только с теми кровеносными сосудами, которые проникают в будущие ворота орrана. У новорожденноrо селезенка залеrает так, что ее верхний полюс располаrается на уровне VIII ребра слева, нижний — на уровне XI ребра, у детей в возрасте 6 мес верхний полюс определяется на уровне IX, нижний— на уровне XI—XII ребер.

Масса селезенки новорожденноrо в среднем составляет 8 r. ширина — 3 см, длина 5 см, толщина— 1 см. К 8 rодам длина увеличивается до 8 см. ширина — до 5 см, толщина — до 2 см. Форма селезенки разнообразна: она может быть длинной и тонкой или короткой и толстой. Степень наполнения кровью обусловливает непостоянство ее формы.