- •Щуров а.Г. Врачебно-педагогический контроль и средства восстановления в системе физического воспитания и спорта

- •Оглавление

- •1 Основы организации спортивной медицины

- •1.1 Цель и задачи спортивной медицины

- •1.2 История спортивной медицины

- •1.3 Организация спортивной медицины

- •1.4 Медицинские группы для занятий физической культурой

- •Контрольные вопросы

- •2 Основы общей патологии

- •2.1 Учение о здоровье и болезни

- •2.2 Этиология и патогенез

- •2.3 Типовые патологические процессы

- •Контрольные вопросы

- •3 Медицинские обследования

- •Контрольные вопросы

- •4 Исследование и оценка физического развития

- •4.1 Методы исследования физического развития

- •Под осанкой понимают привычную позу непринужденно стоящего человека, держащего прямо корпус и голову без активного напряжения соответствующих групп мышц.

- •4.2 Методы оценки физического развития

- •4.3 Соматотипирование

- •Контрольные вопросы

- •5 Врачебно-педагогический контроль

- •5.1 Виды и формы организации врачебно-педагогических наблюдений (контроля)

- •5.2 Методы врачебно-педагогических наблюдений

- •5.2.1 Методы и показатели оценки функционального состояния (возможностей) ведущих физиологических систем

- •5.2.2 Методы и показатели оценки функционального состояния (возможностей) сердечно-сосудистой системы

- •5.2.3 Методы и показатели исследования состояния системы крови

- •5.2.4 Исследование дыхательной системы

- •5.2.5 Исследование нервной системы

- •5.2.6 Исследование сенсорных систем

- •5.2.7 Исследование энергетических возможностей организма

- •5.2.7.1 Тесты для оценки критериев аэробной биоэнергетической системы

- •5.2.7.2 Тесты для оценки критериев анаэробных биоэнергетических систем

- •5.2.8 Методы и показатели общей и специальной физической работоспособности

- •5.2.8.1 Методы оценки общей работоспособности

- •5.2.8.2 Оценка специальной работоспособности

- •5.2.9 Методы и показатели оценки срочного функционального состояния организма

- •Контрольные вопросы

- •6 Изменение состояния здоровья под влиянием физических нагрузок

- •6.1 Характеристика физических нагрузок

- •6.2 Динамика функционального состояния и состояния здоровья

- •6.3 Причины возникновения заболеваний и травм

- •Контрольные вопросы

- •Патологические состояния и заболевания при нерациональных занятиях физическими упражнениями

- •7.1 Острые патологические состояния и травмы у спортсменов

- •7.1.1 Нарушения деятельности сердца

- •7.1.1.1 Острая дистрофия миокарда

- •7.1.1.2 Острая сердечная недостаточность

- •7.1.1.3 Инфаркт миокарда и кровоизлияние в сердечную мышцу

- •7.1.1.4 Нарушения ритма сердца

- •Наджелудочковые (суправентрикулярные) пароксизмальные и хронические тахикардии

- •7.1.2 Обморочные состояния

- •7.1.2.1 Обморок

- •7.1.2.2 Коллапс

- •7.1.2.3 Ортостатический коллапс

- •7.1.2.4 Гравитационный шок

- •7.1.2.5 Вестибулярный и холодовой шок

- •7.1.2.6 Обморок при натуживании

- •7.1.2.7 Обморок в результате кратковременной остановки сердца

- •7.1.3 Тепловой и солнечный удар

- •7.1.4 Гипогликемическое и гипергликемическое состояния

- •7.1.5 Острые нарушения деятельности центральной нервной системы

- •7.1.5.1 Парезы

- •7.1.5.2 Острое расстройство мозгового кровообращения

- •7.1.6. Закрытая черепно-мозговая травма (зчмт)

- •7.1.7 Травматический шок

- •7.1.8 Утопление

- •7.2 Заболевания органов и систем у спортсменов

- •7.2.1 Заболевания сердечно-сосудистой системы

- •7.2.2 Заболевания центральной и периферической нервной системы

- •7.2.3 Заболевания опорно-двигательного аппарата

- •7.2.4 Заболевания органов дыхания

- •7.2.5 Заболевания органов пищеварения

- •7.2.6 Заболевания органов мочевыделительной системы

- •7.2.7 Заболевания эндокринной системы

- •7.2.8 Заболевании уха, горла, носа и глаз

- •7.2.9 Заболевания кожи

- •Контрольные вопросы

- •8 Средства восстановления работоспособности спортсменов

- •8.1 Обоснование применения средств восстановления и стимуляции работоспособности спортсменов

- •8.2 Характеристика средств восстановления работоспособности спортсменов

- •Контрольные вопросы

- •Приложения

- •Список литературы

5.2.7.1 Тесты для оценки критериев аэробной биоэнергетической системы

Мощность аэробного механизма энергообеспечения характеризуется показателем, который называется «максимум потребления кислорода» (МПК). Этот показатель определяется прямым и непрямым методами.

В клинической практике чаще применяют непрямой метод измерения, не требующий максимального усилия от обследуемого. Однако в спортивно-медицинских исследованиях, особенно в тех видах спорта, где результаты тесно связаны с аэробной производительностью организма (так называемые циклические виды, развивающие выносливость), рекомендуется измерять МПК прямым методом.

Определение МПК прямым путем осуществляется с помощью теста ступенчато-возрастающей нагрузки. (Необходимо отметить, что с помощью этого теста могут определяться и другие показатели как аэробного, так и анаэробного механизма энергообеспечения).

Для определения максимума потребления кислорода прямым способом необходимо измерять показатели легочной вентиляции (минутного объема дыхания и состава выдохнутого воздуха) в процессе выполнения тестирующих нагрузок с помощью автоматических газоанализаторов.

До основной работы обследуемый разминается в течение 4-6 мин при незначительной мощности нагрузки (например, 10 Вт). Обычный темп вращения педалей - 50-60 об./мин. Такой темп наиболее экономичен при всех уровнях мощности. Работа все время выполняется сидя на седле велоэргометра.

Нагрузки могут выполняться разным способом: на велоэргометре, на тредбане (тредмиле), восхождение на ступеньку, выполнение естественных спортивных упражнений (плавание, езда на велосипеде, бег по стадиону (1000 м), на лыжах или коньках).

Наиболее распространенными являются нагрузки на велоэргометре и на тредбане (тредмиле). На велоэргометре исходная нагрузка и последующие «ступени» выбираются в зависимости от пола, возраста, физической подготовленности и состояния здоровья. Для ориентации могут быть рекомендованы следующие величины: для детей и женщин исходная мощность 25 Вт, затем 50, 75, 100 Вт и т.д.; для мужчин - вначале 50 Вт, затем -100 -150 Вт и т. д. (приложение 5).

При проведении теста на тредбане применяются соответствующие программы физической нагрузки. Одна из таких программ представлена в таблице 13.

Таблица 13

Программа физической нагрузки при проведении теста на тредмиле

Ступени нагрузки |

Скорость движения дорожки, км/ч |

Угол подъема |

|

в процентах |

в градусах |

||

1 |

2,7 |

10 |

5,7 |

II |

4,0 |

12 |

6,8 |

III |

5,6 |

14 |

8,0 |

IV |

6,8 |

16 |

9,0 |

V |

8,0 |

18 |

10,0 |

VI |

8,9 |

20 |

11,0 |

VII |

9,6 |

22 |

12,4 |

Примечание: I ступень эквивалентна мощности 75 Вт, II -100 Вт, III -125 Вт и т.д.

В практике обследований спортсменов при работе на велоэргометре ориентировочно рекомендуется следующий график предъявления нагрузок: исходная - 1 Вт/кг массы обследуемого, каждая последующая нагрузка увеличивается на 1Вт/кг массы. При определении нагрузок необходимо учитывать вид спорта, квалификацию, половую принадлежность спортсмена и т.д.

Продолжительность каждой «ступени» составляет 5-6 мин, до наступления устойчивого состояния («steady state»), при котором увеличение ЧСС не превышает 5 уд/мин. В противоположном случае работу следует еще продолжать. Подобная регламентация должна обеспечить прохождение 5-6-кратного повышения интенсивности упражнения вплоть до полного изнеможения испытуемого. Таким образом, тест включает несколько субмаксимальных, одну максимальную и одну «супермаксимальную» нагрузку.

В целом об оптимальности выбранной схемы увеличения нагрузки при тестировании МПК у лиц разного пола, возраста и уровня физической подготовленности можно судить при сравнении соответствия данных испытания с теми, которые приведены в качестве ориентиров в таблице 14 (В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков, 1988).

Таблица 14.

Ориентировочные

значения числа ступеней нагрузки

(N)

, а также прироста ЧСС и потребления

кислорода

![]() каждой ступени нагрузки при

оптимальной схеме тестирования МПК у

разных лиц

каждой ступени нагрузки при

оптимальной схеме тестирования МПК у

разных лиц

|

|

|

Ожидаемые исследователем значения (ориентировочно) |

||

Исследуемый |

Возрастная |

Пол |

|||

контингент |

группа |

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

N |

Прирост

ЧСС |

Прирост

|

|

|

|

|

уд/мин |

мл/мин |

Спортсмены |

Юные |

м + ж |

4—6 |

20—25 |

250—600 |

|

Взрослые |

м |

4—7 |

15—20 |

600—1000 |

|

|

ж |

4—7 |

15—20 |

400—800 |

Практически здоровые и |

Юные |

м + ж |

3—6 |

15—20 |

200—400 |

достаточно физически |

Люди молодого |

|

|

|

|

подготовленные люди |

и зрелого |

м |

3—6 |

10—20 |

250—750 |

|

возраста |

ж |

3—6 |

10—20 |

200—600 |

|

Люди |

|

|

|

|

|

пожилого |

м |

3—6 |

5—10 |

100—600 |

|

возраста |

ж |

3—6 |

5—10 |

100—500 |

Практически здоровые с |

Юные |

м + ж |

3—6 |

10—25 |

100—300 |

недостаточной физиче- |

Люди молодого |

|

|

|

|

ской подготовленностью |

и зрелого |

м |

3—6 |

5—20 |

200—500 |

или с нарушениями здо- |

возраста |

ж |

3—6 |

5—20 |

150—400 |

ровья, но физически дее- |

|

|

|

|

|

способные люди |

Люди |

|

|

|

|

|

пожилого |

м |

3—5 |

3—10 |

100—300 |

|

возраста |

ж |

3—5 |

3—10 |

100—250 |

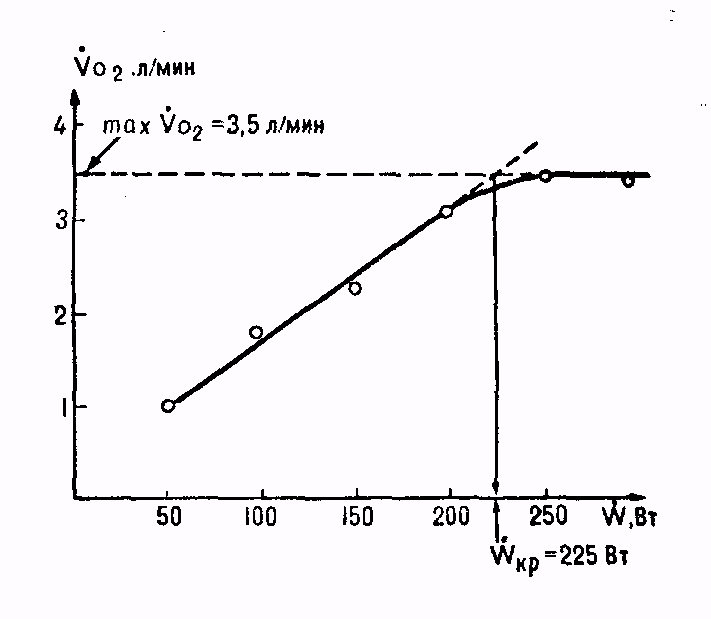

Основным критерием, свидетельствующим о достижении максимального уровня потребления кислорода, принято считать феномен выравнивания (leveling off) - образование плато на кривой потребления кислорода, несмотря на дальнейшее повышение мощности нагрузки (рис.2).

Рис.

2. Схема графического определения МПК

(mах

)

и «критической мощности» (![]() кр) при ступенчатообразно повышающейся

мощности нагрузки (

)

до отказа (по И.А. Аулику)

кр) при ступенчатообразно повышающейся

мощности нагрузки (

)

до отказа (по И.А. Аулику)

Данный феномен свидетельствует о полном исчерпании резервов мобилизации системы транспорта и утилизации кислорода, то есть о предельном физическом напряжении исследуемого.

Помимо указанного феномена о достижении испытуемыми уровня индивидуального «кислородного потолка» можно судить по косвенным критериям: 1) достижение индивидуально максимальной частоты (ЧССмах=220-возраст); 2) уровень дыхательного коэффициента более 1,0-1,15; 3) уровень лактата крови более 70-80 мг% (8-10 ммоль/л); 4) прирост потребления О2 не более 100 мл/мин при увеличении нагрузки на 25 Вт; 5) вентиляционный эквивалент не более 30; 6) pH крови ниже 7,1 и др.

Дополнительными

критериями при проведении рассматриваемого

теста могут быть: частота сердечных

сокращений, записанная с помощью

электрокардиографа (ЧСС, уд./мин);

суммарная работа (W∑, Дж) и мощность на

каждой ступени нагрузки (![]() ,

Вт); потребление кислорода и количество

выделенного углекислого газа

и

,

Вт); потребление кислорода и количество

выделенного углекислого газа

и

![]() л/мин

или [мг/(кг∙мин)]; дыхательный

коэффициент (R); минутный объем дыхания

(

л/мин

или [мг/(кг∙мин)]; дыхательный

коэффициент (R); минутный объем дыхания

(![]() ,

л/мин);

вентиляционный эквивалент (

/

,

л/мин);

вентиляционный эквивалент (

/![]() );

кислородный пульс (мл кислорода на одно

сердечное сокращение); концентрация

молочной кислоты в артериальной

крови (г/л или ммоль/л).

);

кислородный пульс (мл кислорода на одно

сердечное сокращение); концентрация

молочной кислоты в артериальной

крови (г/л или ммоль/л).

Концентрация молочной кислоты в артериальной крови достигает максимума только на 3-9-й минуте после окончания максимальной работы. Кровь берут из согретого предварительно в теплой воде кончика пальца или мочки уха.

Недостатком максимальных тестов является чрезмерно большое усилие, что значительно ограничивает их применение. Поэтому максимум аэробной мощности у пожилых людей и больных предсказывается только непрямым путем.

Существует несколько способов определения максимума потребления кислорода непрямым путем.

Первый способ – графический. Этот способ учитывает следующую закономерность.

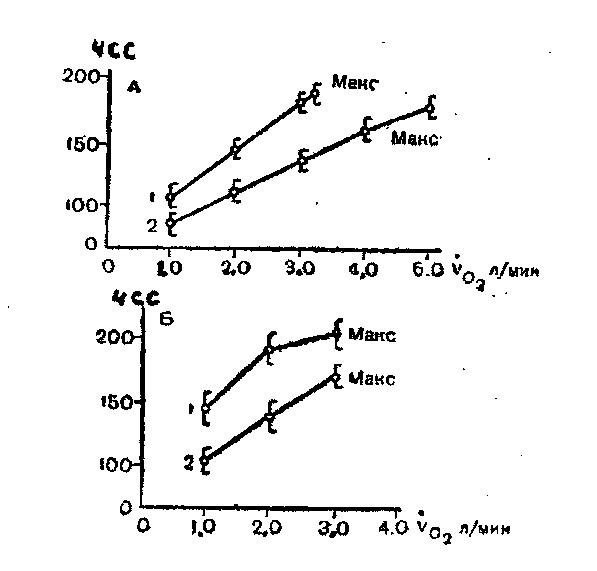

В нормальных условиях при выполнении нагрузки до уровня субмаксимальной интенсивности включительно (75% от максимальной) между величиной потребления кислорода ( ) и частотой сердечных сокращений (ЧСС) существует линейная зависимость (рис. 3), хотя она отличается у представителей разного возраста, пола, с разной физической подготовленностью и т.д.

Рис. 3. Зависимость частоты сердечных сокращений и величины потребления О2 у 20-30-летних мужчин (А) и женщин (Б) при нагрузке субмаксимальной и максимальной интенсивности (Hermansen, Andersen, 1965).

Примечание: 1 – люди с «сидячей профессией»; 2 – спортсмены.

Такой характер связи позволяет находить зависимость между ЧСС и уже при наличии двух точек в системе прямолинейных координат, где откладывается на оси абсцисс, а ЧСС – на оси ординат. Эти точки находят измерением частоты пульса на двух уровнях субмаксимальной нагрузки после образования так называемого устойчивого состояния (в конце 4-й, 5-й минуты работы).

Мощность нагрузки на отдельных ступенях следует выбирать с таким расчетом, чтобы частота пульса находилась в пределах от 120 до 170 уд/мин.

Максимум потребления кислорода определяется путем линейной экстраполяции прямой линии, полученной между двумя точками ЧСС, до пересечения с линией на уровне 75% значения ЧСС от максимального пульса испытуемого (рис. 4). Перпендикуляр, опущенный на ось абсцисс, и будет отражать уровень МПК.

ЧСС, уд./мин

75% ЧССmax

75% ЧССmax

ЧСС2

ЧСС2

ЧСС1

ЧСС1

1

2 МПК

л/мин

1

2 МПК

л/мин

Рис. 4. Графический способ определения МПК

Величина максимального пульса зависит от возраста.

Для ориентировочного расчета значений максимального пульса можно пользоваться формулами:

ЧСС max/мин = 210 - 0,8×возраст (годы);

ЧСС max/мин =220 - возраст (годы).

Исследования показывают, что точность рассчитанного максимального пульса равна ±10 уд/мин, а ошибка непрямого метода определения максимума потребления кислорода равна 10-15%.

Следующий непрямой способ определения МПК основан на использовании субмаксиального теста PWC170 (в модификации В.Л. Карпмана) с последующим определением МПК по формуле.

В данном тесте (Карпман В. Л. и др., 1991) определяется мощность нагрузки, при которой частота сердечных сокращений у обследуемого после наступления устойчивого состояния должна стабилизироваться на 170 уд./мин. Другими словами, PWC170 – это параметр мощности нагрузки, при котором ЧСС достигает 170 уд./мин.

Обследуемый выполняет на велоэргометре две 5-минутные нагрузки разной мощности (с 3-минутным интервалом отдыха) субмаксимальной мощности. Нагрузки подбирается с таким расчетом, чтобы получить значения частоты пульса в диапазоне от 120 до 170 уд./мин, так как взаимосвязь между ЧСС и мощностью выполняемой нагрузки в этом диапазоне пульса имеет линейный характер, а затем нарушается (прирост ЧСС замедляется). Более точные результаты получаются, если при выполнении последней ступени мощности частота пульса будет ближе к 170, но не превышать ее.

В. Л. Карпман и соавт. (1974) при двухступенчатом тесте для расчета PWC170 рекомендуют определять PWC170 по формуле:

PWC170

=

![]() + (

+ (

![]() -

)

×

-

)

×

![]() ,

,

где , и - мощность 1-й и 2-й нагрузок (кгм/мин или Вт); f1 и f2 частота сердечных сокращений в конце первой и второй нагрузок (уд./мин).

PWC170

можно определить также путем

графической экстраполяции (рис.

5).

ЧСС, уд./мин

170

170

f2

f2

f1

f1

PWC170

Рис. 5. Графический способ определения PWC170

Обозначения те же, что и в приведенной выше формуле.

В качестве ориентиров могут быть использованы следующие величины PWC170 у здоровых людей (Карпман В. Л. и др.,1991): 422-900 (х=640) у женщин, 850-1100 (х=1027) кгм/мин у мужчин. У спортсменов этот показатель зависит от специализации и колеблется в больших пределах (1000-2000 кгм/мин).

Учитывая высокий коэффициент корреляции между величинами МПК и PWC170 (по данным разных авторов r=0,7-0,9), их линейная взаимосвязь в самом общем виде может быть описана соответствующими формулами:

- для лиц невысокой спортивной квалификации:

МПК=1,7× PWC170 + 1240

- для высококвалифицированных спортсменов:

МПК=2,2× PWC170 + 1070.

Однако оказалось, что эта зависимость носит не совсем линейный характер. В этой связи В.Л. Карпман, И.А. Гудков и Г.А. Койдинова (1972) предложили следующую формулу:

МПК=

![]()

Для определения МПК были предложены и другие, более сложные, формулы.

Для сравнения результатов отдельных лиц рекомендуется пользоваться не абсолютным значением максимума потребления кислорода (л/мин), а относительной величиной. Последнюю получают, разделив МПК в мл/мин на массу тела в килограммах. Таким образом, единицей относительного показателя максимального потребления кислорода МПК является мл/мг ∙ мин.

Потребление кислорода у квалифицированных спортсменов (представителей отдельных видов спорта) приведены в табл. 15.

Таблица 15

Максимум потребления кислорода (мл/кг мин) у квалифицированных спортсменов (Saltin, Astrand, 1967)

-

Вид спорта

Мужчины

Женщины

Лыжные гонки

83

63

Бег на коньках

78

54

Ориентирование

77

58

Бег 800-1500 м

76

56

Горнолыжный спорт

68

50

Плавание

67

58

Тесту ступенчато возрастающей нагрузки по своей направленности соответствуют применяемые в практике легкоатлетического спорта испытания в повторном беге на дистанции 1000 м с постепенно возрастающей скоростью.

Важным показателем аэробных механизмов энергообеспечения является показатель аэробной емкости. Она характеризуется суммарным потреблением О2 при выполнении работы максимальной мощности от ее начала до снижения заданного темпа из-за усталости испытуемого. Для ее оценки широко используется тест на удержание критической мощности нагрузки. При проведении этого теста используют результаты предварительного определения критической мощности (скорости) с помощью теста ступенчато-возрастающей нагрузки, а лучше – с помощью графического способа (методом экстраполяции, см. рис. 1) или теста PWC170 с последующим применением формул.

Регламентом тестирования предусматривается выполнение до отказа упражнения на критической скорости (после интенсивной 10-минутной разминки и 4-минутного отдыха). Показателем аэробной емкости служит время удержания максимального потребления О2 (на основе непрерывных измерений газообмена и содержания молочной кислоты в крови).

Тесту на удержание критической мощности соответствуют испытания в контрольном беге на 2000 м и в тесте Купера (дистанция бега, пробегаемая за 12 мин).