- •Тема: «Сердечно-сосудистая система»

- •Изучение степени автоматизма различных отделов сердца лягушки (опыт Станниуса)

- •1) Рефлекс Бейнбриджа;

- •2) Влияния с области каротидных синусов;

- •Влияние раздражения ваго-симпатического ствола на деятельность сердца лягушки

- •Влияние адреналина, ацетилхолина, ионов калия и кальция на деятельность сердца

- •Измерение артериального давления методом Рива-Роччи (пальпаторный)

- •Измерение артериального давления методом Короткова (аускультативный метод)

Измерение артериального давления методом Рива-Роччи (пальпаторный)

Цель работы: научить студентов измерять артериальное давление. Необходимо для работы: сфигмоманометр, испытуемый.

Проведение работы:

1. Сфигмоманометр состоит из следующих элементов: манжеты, резинового шланга с грушей, манометра.

Шланг соединяет манжету с манометром, а при помощи груши в манжету нагнетается воздух, давление которого показывает манометр.

На плечо испытуемому наложить манжету, в которую нагнетать воздух до тех пор, пока давление в манжете не станет выше максимального артериального давления в плечевой артерии. Одновременно прощупать пульс в лучевой артерии. При этом пульсация должна прекратиться. Снижая давление в манжете (провернуть винтовой клапан и выпустить воздух из манжетки), отметить показания манометра в момент появления пульса. Это станет возможным только тогда, когда давление воздуха в манжете станет меньше возможного максимального давления в сосуде, и кровь, а вместе с ней и пульсовая волна пойдут по сосуду. Показания манометра в этот момент будут соответствовать максимальному или систолическому давлению.

В протоколе описать принцип метода и отметить величину систолического давления.

РАБОТА №11.

Измерение артериального давления методом Короткова (аускультативный метод)

Цель работы: та же, то и в работе № 10.

Необходимо для работы: сфигмоманометор, стетофонендоскоп, испытуемый.

Проведение работы:

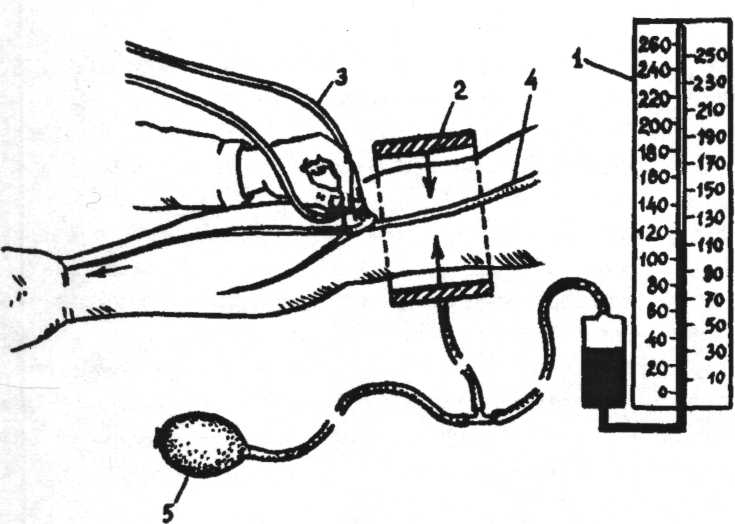

1. Манжету наложить на плечо так же, как описано в предыдущем способе, но обратить внимание на следующее: необходимо расположить ее на плече на два-три пальца выше локтевого сгиба, чтобы фонендоскоп не соприкасался с манжетой при выслушивании звуков; отходящая от манжеты резиновая трубка не должна придавливаться рукой испытуемого и должна быть направлена вниз и наружу (рис.15).

Рис. 15. Измерение артериального давления по способу Короткова:

1 -манометр; 2 - манжета; 3 - фонендоскоп; 4 - плечевая артерия; 5-груша. Стрелками обозначено давление, оказываемое воздухом в манжетке на плечевую артерию

Нащупать в локтевой ямке место наилучшего пульсирования артерии (чуть медиальнее сухожилия бицепса) и установить в этом месте фонендоскоп.

Нагнетая с помощью резиновой груши воздух в манжету, довести давление в ней до уровня 85—90 мм. рт. ст., прослушать четкие ритмические звуковые тоны для того, чтобы отличить их от других звуковых артефактов (шумов).

Выпустить воздух из манжеты, дать испытуемому отдохнуть одну-две минуты.

Нагнетать снова воздух в манжету до полного прекращения ритмических звуковых тонов в фонендоскопе.

Медленно выпуская воздух из манжеты, следить за падением уровня давления в манометре. Отметить на шкале прибора давление в момент появления ритмических звуковых тонов в фонендоскопе — эта цифра будет соответствовать величине систолического (максимального) давления. Момент их исчезновения соответствует величине диастолического давления (минимального).

Для того чтобы понять происхождение коротковских тонов, следует еще раз внимательно рассмотреть схему (см. рис. 15). В тот момент, когда давление воздуха в манжете будет выше возможного максимального давления крови в сосуде, последний будет полностью сдавлен, и кровь по нему протекать не сможет. При выпускании воздуха давление в манжете падает, и когда оно станет чуть ниже возможного максимального давления крови в сосуде, первые порции крови устремятся через сосуд, и ниже области сдавления образуют вихревые потоки или турбулентное течение жидкости, которое и приводит к возникновению тонов. Пока кровь течет через область сдавления, коротковские тоны сохраняются и постепенно, затухают. В тот момент, когда давление воздуха в манжете станет ниже возможного минимального давления крови в сосуде, сосуд полностью расправляется, восстанавливается ламинарное движение крови по сосуду, и коротковские тоны исчезают. Метод определения кровяного давления с использованием сфигмоманометра называется „непрямым", так как фактически измеряется давление воздуха в манжете и сопоставляется с возможным давлением крови в сосуде. Более точно давление измеряется прямым или кровавым методом, однако, этот метод может применяться только в условиях клиники.

Тема № 5: «Регуляция кровообращения»

Необходимо знать:

1.Артериальный пульс, клиническая характеристика пульса, методы регистрации. Анализ сфигмограммы.

2.Особенности кровообращения в микроциркуляторном русле. Роль капилляров в обмене между кровью, интерстицием и клетками организма. Механизмы обмена.

3.Венозный возврат крови к сердцу. Венный пульс и его регистрация. Анализ флебограммы.

4.Регуляция регионального (органного) кровообращения. Значение местных (метаболических) химических, гормональных и нервных факторов. Роль а- и β- адренорецепторов.

5.Регуляция системного кровообращения. Локализация и значение сосудодвигательного центра. Гипоталамус, кора больших полушарий, их участие в регуляции системной гемодинамики. Функциональная система поддержания артериального давления.

6.Особенности кровообращения в сердце, легких, мозге и почках.

Ключевые понятия и определения

Поликардиография - метод, основанный на синхронной регистрации электрокардиограммы, фонокардиограммы, сфигмограммы, флебограммы.

Электрокардиограмма (ЭКГ) - графическое изображение разницы электрических потенциалов, возникающих на поверхности сердца, вследствие распространения возбуждения по сердечной мышце. Электрокардиография - метод регистрации электрокардиограммы.

Генез зубцов ЭКГ:

Р - отображает распространение волны деполяризации по предсердиям;

Q - отображает распространение волны деполяризации по левой половине межжелудочковой перегородки;

R - отображает распространение волны деполяризации по правому и левому желудочкам;

S - отображает распространение волны деполяризации по основанию левого желудочка;

Т - отображает распространение волны реполяризации по правому и левому желудочкам;

Фонокардиография (ФКГ) - метод регистрации звуковых явлений, возникающих при работе сердца.

Сфигмография (СГ) - метод регистрации колебаний стенок артериальных сосудов, возникающих вследствие систолического выброса крови в сосуды.

Компоненты сфигмограммы:

Анакрота - подъём кривой, соответствующий быстрому повышению давления в сосуде во время систолы. Инцизура - выемка кривой, соответствующая закрытию полулунных клапанов.

Дикротический зубец - подъём кривой, возникающий в результате обратного тока крови, после закрытия полулунных клапанов. Катакрота - спад кривой, соответствующий снижению давления в сосуде во время диастолы.

Флебография (ФГ) - метод регистрации колебаний стенок венозных сосудов наиболее близко расположенных к сердцу во время сердечного цикла.

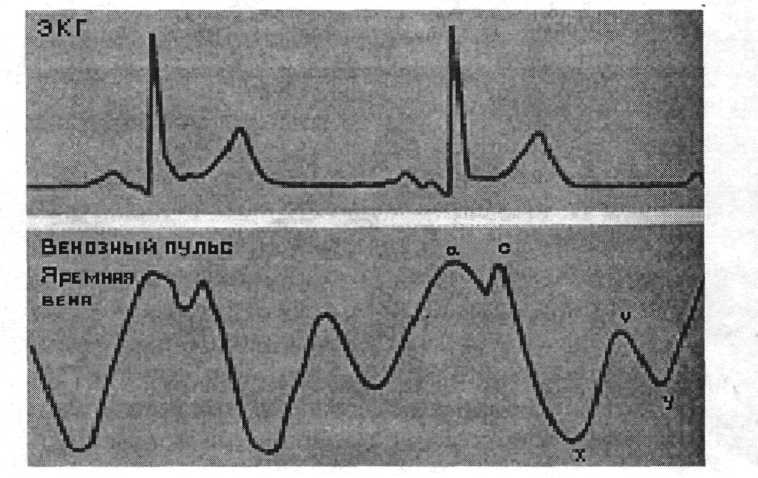

Рис. 16. Одновременная запись ЭКГ и пульсации яремной вены Генез волн венного пульса:

а-волна - первая положительная волна, связанная с систолой правого предсердия. В этот момент приток крови из вен к сердцу прекращается, и давление в них возрастает.

с-волна - вторая положительная волна, обусловленная выпячиванием атриовентрикулярного клапана в полость правого предсердия во время изоволюмического сокращения желудочка.

быстрое падение x - связано со смещением плоскости клапанов к верхушке сердца во время периода изгнания.

v-волна - третья положительная волна, обусловленная повышением давления в венах, в период изоволюмического расслабления правого желудочка.

углубление у-связано с открытием атриовентрикулярных клапанов, в период наполнения желудочков кровью.

Сердечный цикл - период времени, охватывающий одно сокращение (систола) и одно расслабление (диастола) предсердий и желудочков.

Фазы сердечного цикла - отрезки времени сердечного цикла, во время которых происходят изменения давления в полостях сердца и артериальных сосудах, возникают тоны сердца, появляются пульсовые волны.

Необходимо уметь:

Ознакомиться с методом поликардиографии.

Научиться производить расчет фаз сердечного цикла на основании поликардиограммы.

РАБОТА № 12.

Фазовый анализ цикла сердечной деятельности у человека на основании поликардиографии

Цель работы: познакомить студентов с методом поликардиографии. Научиться производить расчет фаз сердечного цикла на основании поликардиограммы.

Необходимо для работы: полиграф, комплект электродов для записи электрокардиограммы, датчик для записи фонокардиограммы, датчик для записи сфигмограммы, датчик для записи флебограммы, спирт, салфетки, физиологический раствор, испытуемый.

Проведение работы:

Регистрация поликардиограммы:

Заземлить полиграф, включить его в сеть 220В.

Испытуемого уложить на кушетку, электроды наложить в соответствии с принятой схемой для записи ЭКГ стандартных отведений от конечностей.

Электрод с красной маркировкой — наложить на нижнюю треть правого предплечья, электрод с жёлтой маркировкой - наложить на нижнюю треть левого предплечья, электрод с зелёной маркировкой - наложить на нижнюю треть левой голени, электрод с чёрной маркировкой — наложить на нижнюю треть правой голени, для заземления испытуемого. При наложении электродов использовать салфетки, смоченные физиологическим раствором.

Установить датчик-микрофон в 1-ой точке аускультации сердца (область верхушки сердца - V-oe межреберье слева на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии) для регистрации ФКГ.

Установить тензодатчик на шею в области переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы, предварительно убедившись в наличии пульсации сонной артерии в этой области.

Установить тензодатчик на кожу в области шеи над ярёмной веной.

Включить лентопротяжный механизм записать калибровочный сигнал и поликардиограмму. Запись производить при скорости развертки бумаги 50 мм/с.

Анализ электрокардиограммы:

Обратить внимание на наличие зубцов, их выраженность (измерить амплитуду Р, R, Т ), ориентацию, форму, позицию.

Измерить длительность интервалов PQ, QRS, QRST, R-R.

Рассчитать частоту сердечных сокращений по формуле: ЧCC=60/R-R (интервал R-R выразить в секундах).

При скорости записи ЭКГ 50 мм/с можно определить по формуле:

ЧCC=3000/R-R (интервал R-R выразить в миллиметрах).

4. Произвести анализ ЭКГ по предлагаемому образцу, результаты внести

в таблицу:

Таблица 2

Характеристики ЭКГ во II стандартном отведении

|

|

в норме |

у испытуемого |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

ориентация зубцов |

|

|

||||||

|

Р |

положительный |

|

||||||

|

Q |

отрицательный или отсутствует |

|

||||||

|

R |

положительный |

|

||||||

|

S |

отрицательный |

|

||||||

|

T |

положительный |

|

||||||

|

U |

положительный или отсутствует |

|

||||||

|

форма зубцов |

|

|

||||||

|

P |

округлый, симметричный |

|

||||||

|

Q |

остроконечный |

|

||||||

|

R |

остроконечный, симметричный |

|

||||||

|

S |

остроконечный, симметричный |

|

||||||

|

T |

округлый, симметричный |

|

||||||

|

U |

округлый или отсутствует |

|

||||||

|

ритмичность |

зубец Р предшествует каждому желудочковому комплексу (QRST), |

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||

|

интервалы R-R или Р-Р-одинаковые¹ |

|

амплитуда зубца |

|

|

Р |

0,05-0,25 мВ |

|

Q |

< ¼ зубца R |

|

R |

0,6-1,5 мВ |

|

T |

0,3-0,6 мВ |

|

продолжительность зубцов |

|

|

P |

до 0,1 с. |

|

Q |

до 0,03 |

|

время интервала |

|

|

PQ |

0,12-0,20 с |

|

QRS |

0,06-0,1 с |

|

QT |

0,35-0,44 с |

|

расположение интервала ST |

подъем над изолинией < 2 мм, смещение вниз от изолинии < 1мм мм |

|

ЧСС |

60-80 в минуту

|

|

1- продолжительность Р-Р (или R-R) считают одинаковой, если наибольшее и наименьшее расстояния отличаются друг от друга меньше, чем на 10%

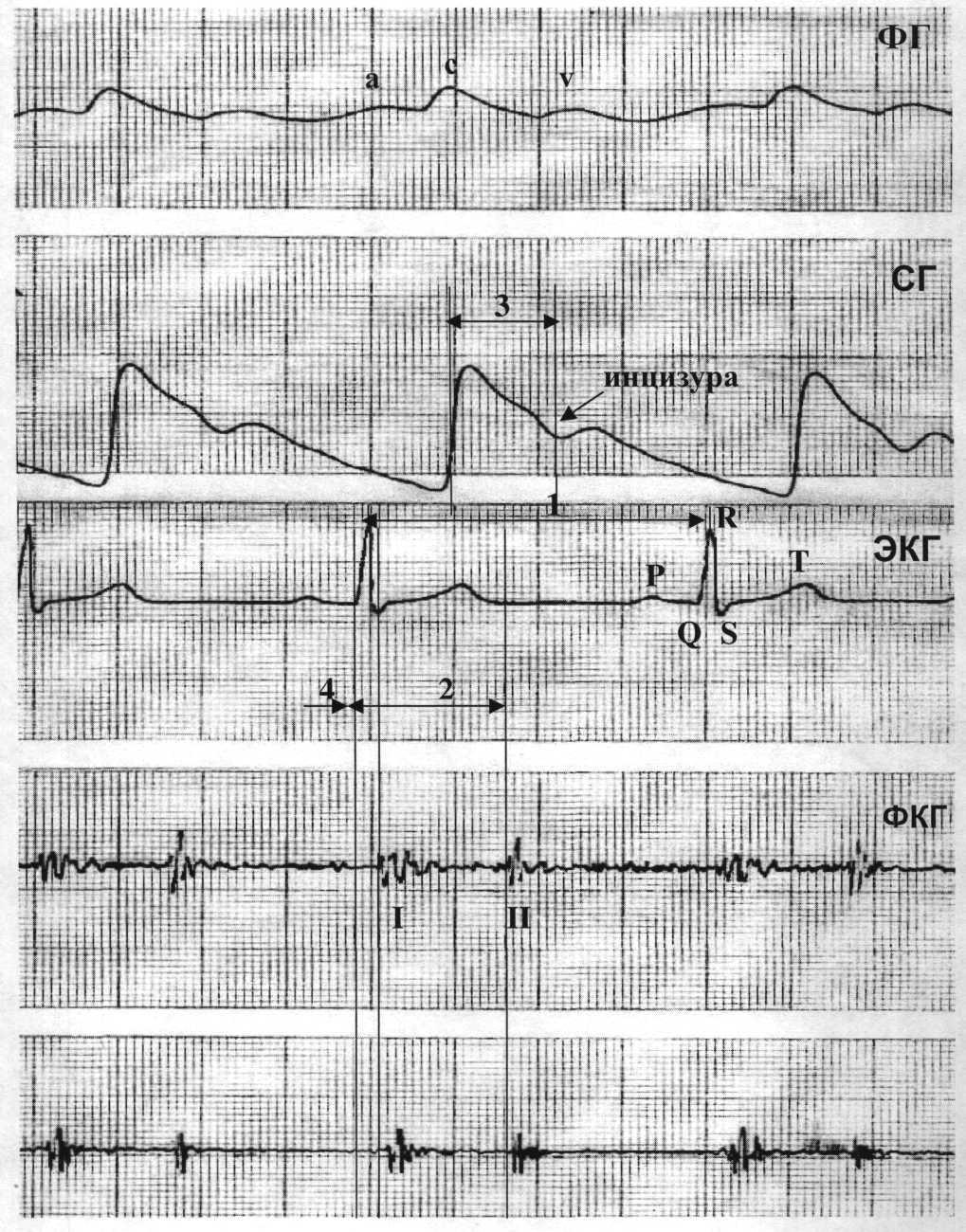

Анализ поликардиограммы:

Для оценки временных интервалов необходимо на основании скорости развертки бумаги перевести миллиметры записи в секунды.

Обозначить зубцы на электрокардиограмме, флебограмме.

Обозначить тоны сердца на фонокардиограмме.

Обозначить анакроту, катакроту, инцизуру и дикротический подъём.

На поликардиограмме по интервалу R-R ЭКГ определить продолжительность сердечного цикла (1), см. рис.

По интервалу от зубца Q на ЭКГ до начала II тона на ФКГ определить продолжительность систолы (2).

По интервалу от начала анакроты до инцизуры на СГ определить продолжительность периода изгнания (3).

По разнице между продолжительностью систолы и периода изгнания – период напряжения.

По интервалу между началом зубца Q ЭКГ и началом I тона на ФКГ – период асинхронного сокращения (4).

По разнице между продолжительностью периода напряжения фазы асинхронного сокращения - фазу изоволюмического сокращения.

10. В протокольную тетрадь внести результаты измерений, сделать

выводы, ориентируясь на продолжительность сердечного цикла в норме.

Рис.17. Поликардиограмма - синхронная регистрация электрокардиограммы, фонокардиограммы, сфигмограммы, флебограммы.

Ситуационные задачи

№1. При интенсивной физиологической деятельности ЧСС значительно увеличивается. Однако МОК при этом может уменьшаться. Объясните этот результат.

Решение. МОК =ЧСС х СО. У тренированных людей при нагрузке сначала возрастает СО, а затем ЧСС. У нетренированных сразу увеличивается ЧСС, а СО при больших нагрузках может даже уменьшиться. Вследствие этого возможно и уменьшение величины МОК.

№2. Как изменяется скорость пульсовой волны при старении человека?

Решение. Правило АР. В сосудах большинства (но не всех) старых людей происходят склеротические изменения. Поэтому стенки таких сосудов более жесткие, чем у молодых. Поэтому у пожилых людей скорость пульсовой волны, как правило больше.

№3. У больного обнаружено замедление атриовентрикулярной проводимости. Как это установили?

Решение. По увеличению продолжительности интервала РQ на ЭКГ.

№4. У больного приступ тахикардии. Под рукой нет необходимых лекарств. Как можно попытаться купировать приступ?

Решение. Если нет медикаментов, остается только рефлекторное воздействие. Вспомним, какие известны рефлекторные влияния на сердце и выберем из них те, которые дают не возбуждающий, а тормозной эффект. Из этих последних проще всего попытаться вызвать рефлекс Данини-Ашнера (глазо-сердечный) или надавить на шее на участке бифуркации сонных артерий, где находятся рецепторы каротидного синуса.

№5. В чем физиологический смысл того, что стенки левого желудочка значительно толще, чем правого?

Решение. Построим две простые системы. 1.Правый желудочек - кровь-малый круг кровообращения. 2. Левый желудочек – кровь - большой круг кровообращения. Чем отличается большой круг от малого. Само название отвечает – он больше, длиннее, разветвленнее. Поэтому, в большом круге, выше сопротивление кровотоку, чем в малом. Соответственно в нем выше АД (примерно в 6 раз больше, чем в малом), поэтому левый желудочек выполняет большую работу, чем правый и его миокард более мощный.

№6. У одного больного заболевание желудка, у другого - заболевание сердца. Исходные величины АД у них одинаковы (120/80 мм рт. ст.), В ходе лечения, у обоих снизилось в одинаковой степени диастолическое давление. У какого больного следует в первую очередь пересмотреть тактику лечения?

Решение. Одинаково ли значение величины диастолического давления для кровоснабжения желудка и сердца? Нет, неодинаково. По сосудам желудка, как и любого другого органа, кровь течет во время всего сердечного цикла. В сердце же коронарные сосуды во время систолы пережаты из-за сокращения миокарда. Поэтому в них кровь течет только во время диастолы. Снижение диастолического давления ухудшает кровоснабжение миокарда. Такой эффект, разумеется, особенно нежелателен при заболеваниях сердца. Следовательно, именно у таких больных в первую очередь следует отменить препарат.

№7. В чем причина дыхательной аритмии сокращений сердца?

Решение. Нужно найти связь между дыханием и кровообращением. При вдохе возрастает отрицательное давление в грудной полости. Это способствует усилению притока крови по полым венам за счет присасывающего действия. Возникает рефлекс Бейнбриджа (учащение сердцебиения). При вдохе – обратная картина.

№8. Если приток крови в предсердия существенно возрастает, и в них повышается давление, то, происходит рефлекторное повышение образования мочи. В чем физиологический смысл этой реакции?

Решение. Как всегда, исходим из принципа целесообразности. Чем полезно для организма усиление диуреза в данном случае? Усиленный приток крови в предсердия приводит к увеличенному ее выбросу в аорту, а это в свою очередь вызовет повышение АД. Увеличение мочеобразования (уменьшение количества жидкости в кровеносной системе) отчасти компенсирует этот сдвиг.

№9. При тепловом воздействии в сосудах кожи возникла объемная скорость кровотока, однако линейная скорость уменьшилась. Какое вещество можно было бы при этом обнаружить на коже?

Решение. Правило АСП. Объемная скорость кровотока равна произведению средней линейной скорости на площадь поперечного сечения сосудов (или группы сосудов). Если объемная скорость возросла при уменьшении линейной, значит произошло значительное расширение сосудов кожи. Этот эффект достигается, в частности, за счет выделения брадикинина.

№10. При некоторых заболеваниях, связанных с появлением в крови больного вредных продуктов метаболизма, в последнее время с большим успехом стали применять включение в кровоток больного селезенки свиньи. Объясните причину терапевтического эффекта?

Решение. Селезенка – это орган, обладающий, в частности, выраженной фильтрационной функцией. Проходя через селезенку, кровь очищается от ряда накопившихся в ней вредных веществ. Организм свиньи по многим физиологическим и анатомическим признакам близок к организму человека.

Литература

1. Барбараш Н.А.. Чичиленко М.В., Евтушенко С.Я и др. Нормальная физиология Руководство к проведению лабораторных работ, Ростов-на-Дону: «Феникс».2007.- С.56-84.

2. Гурин А.М. Структурно-функциональные особенности сердечной мышечной ткани человека. Сердечные миоциты проводящей системы сердца // Современные наукоемкие технологии. - 2009. - № 11 - С. 28-42.

3. Гурин В.Н., Семененя И.Н., Гурин А.В Физиология человека и животных :/Практикум/ БГУ. Минск: – 2002.- С.42-55.

4. Казаков В.Н., Леках, Н.И Тарапата/ Физиология в задачах//Ростов-на-Дону: «Феникс». 1996. – С.215-220.

5. Крутецкая З.И., Лебедев О.Е., Курилов Л.С. Механизмы внутриклеточной сигнализации /С.-Петербур. 2003. - С.103-148.

6. Рафф Г. Секреты Физиологии – СПб: «Бином», 2001.- С.63-93.

7.. Физиология человека: Учебник/ Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько/ 2 изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2003.- С.274-302.