- •Пояснительная записка

- •Введение

- •1. Гипертермический синдром

- •Проводить терапию необходимо от простого к сложному!

- •2. Бронхиальная астма (ба)

- •Противопоказаны при приступе бронхиальной астмы:

- •Не применять эуфиллин внутримышечно, ингаляционно и в свечах!

- •3. Сахарный диабет (сд)

- •Когда нужно измерять уровень сахара в крови?

- •4. Первичная сердечно-легочная реанимация у детей

- •Осложнения непрямого массажа сердца:

- •Критерии эффективности ивл и непрямого массажа сердца:

- •5. Острые кишечные инфекции (оки)

- •Оказание неотложной помощи при острых кишечных инфекциях

- •6. Кровотечения

- •Критерии диагностики:

- •Кровотечения в просвет желудочно-кишечного тракта имеют два периода:

- •Ранними признаками острой кислородной интоксикации являются:

- •7. Острые отравления

- •Неотложная помощь

- •Противопоказания к зондовому промыванию желудка:

- •8. Почечная и мочеточниковая колика

- •9. Срыгивания

- •Неотложная помощь

- •10. Рвота

- •Неотложная помощь

- •Алгоритм измерения массы тела у детей раннего возраста на чашечных весах

- •11. Запор

- •Неотложная помощь

- •12. Метеоризм

- •Неотложная помощь

- •Алгоритм постановки газоотводной трубки:

- •13. Боль в животе Неотложная помощь при боли в животе

- •14. Менингококковая инфекция

- •15. Тепловой и солнечный удары

- •Предрасполагающие факторы:

- •16. Укусы пчел (ос, шмелей), клещей, собак

- •17. Отморожение

- •18. Ожоги термические

- •19. Анафилактический шок (аш)

- •20. Острые аллергические реакции (оар)

- •21. Судороги у детей

- •22. Острый стеноз верхних дыхательных путей у детей

- •23. Острая сосудистая недостаточность у детей (осн)

- •24. Вегето-сосудистые кризы у детей (вск)

- •25. Задачи по оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях в педиатрии с эталонами ответов Задача №1

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №2

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №3

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №4

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №5

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №6

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №7

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №8

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №9

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №10

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №11

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №12

- •Задания

- •Эталоны ответов

- •Задача №13

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №14

- •Задания

- •Эталон ответа

- •Задача №15

- •Задания

- •Эталон ответа

- •26. Задания в тестовой форме

- •Список литературы

Противопоказаны при приступе бронхиальной астмы:

антигистаминные препараты 1-го поколения (димедрол, супрастин, пипольфен, тавегил и др.);

седативные препараты;

фитопрепараты;

горчичники, банки;

препараты кальция;

муколитики;

антибиотики (только при наличии пневмонии или другой бактериальной инфекции);

пролонгированные бронхоспазмолитики (пролонгированные препараты теофиллина, β2-агонисты).

Не применять эуфиллин внутримышечно, ингаляционно и в свечах!

Примечание!

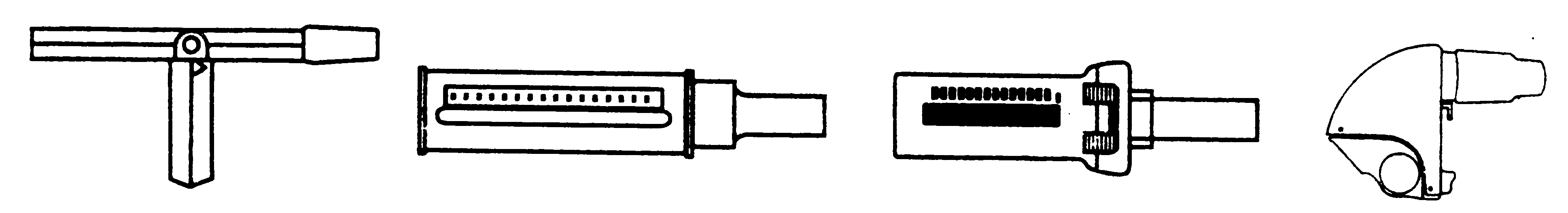

Пиковая скорость выдоха (ПСВ), характеризующая функцию внешнего дыхания, определяется при помощи пикфлоуметров и включена в стандарты диагностики детей с бронхиальной астмой старше 5 лет (Национальная программа России «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика», 1997 г.), (рисунок 4).

Больного с бронхиальной астмой транспортируют в положении сидя, не прекращая кислородотерапии.

Факторами неблагоприятного исхода приступа бронхиальной астмы являются ее тяжелое течение, возраст 12-16 лет, сочетание бронхиальной астмы с эпилепсией, плохие социально-бытовые условия.

Рисунок 4. Виды пикфлоуметров.

Рисунок 5. Техника выполнения пикфлоуметрии.

3. Сахарный диабет (сд)

Сахарный диабет – это заболевание обмена веществ, при котором в организме не хватает инсулина, а в крови повышается содержания сахара.

Главная причина повышения сахара в крови у больных СД – это недостаточность инсулина (рисунок 6). Инсулин – это гормон, который вырабатывается в поджелудочной железе и, поступая в кровь, снижает уровень сахара в крови. У больных СД из-за недостатка инсулина глюкоза не может попасть в клетки и превратится в энергию. Содержание её в организме повышается все больше, а клетки организма «голодают», им не из чего вырабатывать энергию, необходимую для жизнедеятельности организма.

В этом случае в качестве источника энергии начинает использоваться собственный жир организма. Для поступления в клетку и последующего сгорания жира инсулин не требуется. Именно жир становиться источником энергии при СД, когда имеется выраженный дефицит инсулина. При этом организму приходится расходовать свои жировые запасы, что является одной из причин снижения веса пациентов.

В процессе сгорания в клетках жира и выработки энергии в кровь выделяется много кетоновых тел. Когда кетоновых тел в крови становиться много, они начинают выделяться с мочой в виде ацетона. Если не начать лечение, из-за повышенного распада жира появляется ацетон в крови и моче, развивается диабетический кетоацидоз (таблица 4).

Уровень сахара крови может значительно колебаться в течение суток. Состояние, при котором сахар крови снижается ниже 3,5 ммоль/л, называется гипогликемией (таблица 5).

Рисунок 6. Последствия недостаточности инсулина

(патогенез и признаки сахарного диабета)

Таблица 4. Оказание неотложной помощи при гипергликемической коме.

Гипергликемическая кома – тяжелое осложнение сахарного диабета, являющееся следствием абсолютной или относительной инсулиновой недостаточности характеризующееся крайней степенью нарушения обмена веществ с развитием кетоацидоза, обезвоживания, электролитного дисбаланса и расстройств микроциркуляции. |

||

Причины повышения уровня сахара в крови:

|

Симптомы прекоматозного состояния

|

|

На догоспитальном этапе прекома лечения не требует. Необходима доставка в эндокринное отделение в стационар с реанимационным отделением. Важен мониторинг наблюдения за пациентом! |

||

Клинические симптомы гипергликемической комы |

||

ребенок без сознания, дыхание шумное, типа Куссмауля тонус мышц резко снижен уровень сахара крови обычно более 20 ммоль/л; глюкозурия, кетонурия (++ и более) |

кожа и видимые слизистые оболочки бледные, сухие запах ацетона изо рта тахикардия, нитевидный пульс, снижение АД; олигурия, высокая удельная плотность мочи (1030); |

|

Неотложная помощь |

||

|

||

По назначению врача |

||

На догоспитальном этапе или в приемном отделении:

|

||

В реанимационном отделении или отделении интенсивной терапии:

|

||

|

||

инсулинотерапия.

|

||

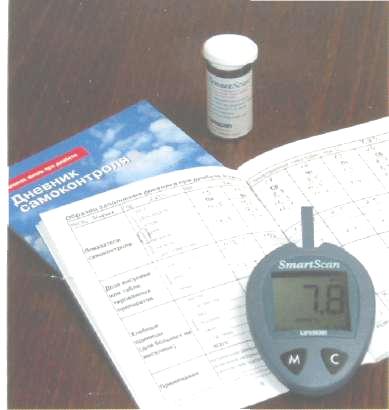

Рисунок 7. Дневник самоконтроля уровня сахара в крови.