- •Введение

- •1. Общие понятия о водоподпорных сооружениях и гидроузлах

- •1.1 Виды водоподпорных сооружений

- •1.2 Назначение гидроузлов

- •1.3 Классификация гидроузлов по величине напора

- •1.4 Состав сооружений в гидроузлах

- •2. Плотины и их классификация

- •2.1 Классификация плотин по целям их устройства

- •2.2 Классификация плотин по основному материалу, из которого они выполняются

- •2.3 Классификация плотин по конструктивным признакам

- •2.4 Деление плотин по условиям пропуска ими воды

- •2.5 Действие плотины (узла) на верхний и нижний бьефы

- •2.6 Действие речного потока на водоподпорные сооружения, имеющие водосбросные отверстия, и прилегающий участок русла

- •2.7 Фильтрация воды под сооружениями

- •3. Земляные плотины. Общие понятия, классификация и условия работы

- •3.1 Общие сведения

- •3.2 Типы земляных плотин

- •3.3 Деление земляных плотин по способам их возведения

- •3.4 Условия работы земляной плотины

- •3.5 Дренаж плотин

- •3.6 Пропуск воды через земляные плотины

- •3.7 Выбор типа земляной плотины. Роль имеющихся для плотины материалов

- •4 Материалы для земляных плотин

- •4.1 Общие требования к материалам для земляных плотин

- •4.2 Гранулометрический состав грунта

- •4.3 Водоустойчивость и примеси

- •4.4 Основные характеристики грунтов тела плотины, необходимые

- •5 Общие принципы конструирования земляных плотин

- •5.1 Общие положения

- •5.2 Назначение основных размеров профиля плотины

- •5.3 Отметка гребня плотины

- •5.4 Конструкции гребня и крепления откосов

- •6 Устройства, регулирующие фильтрацию в земляных плотинах

- •6.1 Экраны и понуры

- •6.2 Ядра и диафрагмы

- •6.3 Дренаж земляных плотин

- •6.4 Противофильтрационные устройства в основании плотины

- •6.5 Сопряжение упорных призм грунтовых плотин с основанием

- •6.6 Обратные фильтры

- •6.7 Фильтрационные расчеты

- •7.Устойчивость откосов земляных плотин

- •7.1 Устойчивость земляных откосов

- •7.2 Расчет устойчивости земляных откосов

- •7.3 Метод определения коэффициента устойчивости откоса

- •7.4 Расчет устойчивости экрана и защитного слоя

- •8.3 Возможность пропуска воды набросными плотинами

- •8.4 Материал для набросных плотин и его укладка. Общие требования к камню для наброски в плотины

- •8.5 Размеры и форма камня

- •8.6 Породы камня, пригодные для наброски и сухой кладки

- •8.7 Виды наброски камня

- •9 Основные размеры, форма плотин и их устойчивость

- •9.1 Классификация и конструктивные особенности каменнонабросных и каменно-земляных плотин

- •9.2 Противофильтрационные устройства

- •9.3 Фильтрационные расчеты

- •9.4 Основания плотин и их устойчивость

- •9.5 Расчет обратных фильтров, дренажей и переходных зон

3.3 Деление земляных плотин по способам их возведения

По способам постройки плотины делятся на следующие типы:

а) плотины насыпные, возводимые путем сухой отсыпки грунта и после дующего его уплотнения (укатки);

б) плотины намывные, строительство которых производится при помощи гидромеханизации, или гидравлическим способом, когда грунт разрабатывается в карьерах, доставляется к месту постройки и, главное, укладывается (намывается) в тело плотины при помощи воды;

в) плотины полунамывные, при возведении которых грунт разрабатывается в карьерах, доставляется к плотине и отсыпается в боковые части (внешние призмы) ее тем же методом, что и в насыпных плотинах, но укладка грунта во внутреннюю часть (ядро плотины) совершается при помощи воды путем отмыва глинистых фракций из отсыпанного грунта; в настоящее время этот тип плотин применяется редко.

В плотинах намывных и полунамывных, выполняемых из неоднородного грунта, последний сортируется при помощи воды по крупности так, что профиль плотины близок к типу Па или Пб (рисунок 6), причем в последнем случае крупность частиц грунта к откосам плотины постепенно увеличивается. В полунамывных плотинах тип Пб видоизменяется тем, что по откосам плотина оказывается прикрытой насыпным грунтом, содержащим довольно большое количество мелких частиц.

При намыве плотины из однородного грунта (песка) такого фракционирования частиц грунта не получается, и плотина выполняется по типу I, III, IV6 или V (рисунок 6).

Кроме указанных основных способов строительства плотин в последнее время применялись еще в отдельных случаях:

а) способ сухой отсыпки плотин без последующей укатки;

б) мокрый способ, при котором сухой лёссовый или моренный грунт отсыпается на участки тела плотины, огражденные валиками и залитые водой на глубину 0,5-0,7 м;

в) способ направленных взрывов, когда плотина образуется путем массового выброса грунта с берегов после взрыва заложенных в него зарядов взрывчатого вещества.

3.4 Условия работы земляной плотины

Материал тела земляной плотины, вообще говоря, всегда в той или иной мере проницаем для воды. Поэтому в теле плотины создается поток воды, фильтрующейся из верхнего бьефа в нижний.

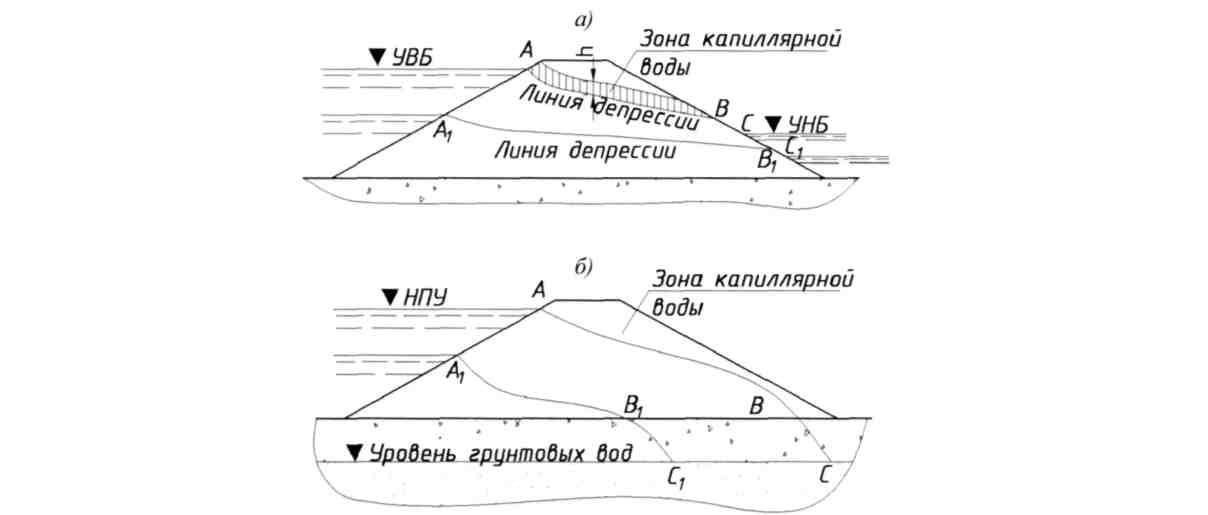

Рисунок 8 - Схема фильтрации и насыщения плотины водой

Свободная поверхность этого фильтрационного потока (рисунок 8), постепенно понижающаяся к нижнему бьефу, называется поверхностью насыщения, или депрессионной поверхностью, а линия пересечения ее с вертикальной плоскостью, проводимой поперек оси плотины, называется линией насыщения или депрессии, или депрессионной линией.

Ниже депрессионной поверхности (линии) грунт плотины насыщен водой, взвешивается ею; выше депрессионной линии находится зона капиллярного поднятия воды, высота которой зависит от свойства капиллярности грунта: в песчаных грунтах она достигает 5-15 см, в суглинистых и глинистых - 0,5-1,5 м и более.

Выше капиллярной зоны грунт обладает небольшой влажностью, так называемой естественной влажностью, зависящей от климатических условий (влажность воздуха, количество осадков, температура и пр.) и состава самого грунта.

Границы описанных зон изменяют свое положение в зависимости от колебаний горизонта воды в верхнем и нижнем бьефах.

Например, при сработке водохранилища линия депрессии АВ или ABC (рисунок 8) понижается до линии А1В1 или А1В1С1. Положение депрессионной линии зависит также от высоты уровня нижнего бьефа, а при проницаемом основании и отсутствии воды в нижнем бьефе - и от уровня грунтовых вод (рисунок 86).

Линия депрессии устанавливается в положениях, указанных на рисунке 8, лишь с течением времени, при длительном стоянии определенных горизонтов верхнего и нижнего бьефов (стационарный режим); в остальное время она занимает промежуточные положения.

Фильтрация, воздействие воды верхнего и нижнего бьефов, климатические условия создают сложный режим земляного тела плотины.

В зоне насыщения водой грунт взвешивается гидростатическим давлением и подвержен действию фильтрационных сил (гидродинамическое давление), стремящихся сдвинуть частицы грунта в направлении к низовому откосу; мельчайшие частицы грунта могут при этом выноситься в нижний бьеф (явление суффозии), сам же откос может оползать, обрушаться. Прочность грунта, насыщенного водой, несколько падает вообще по сравнению с сухим. В плотинах из проницаемых грунтов могут иметь значение потери воды из верхнего бьефа (фильтрационный расход).

Волнение воды в верхнем и нижнем бьефах может размывать грунт откосов в пределах колебания уровней воды, это вызывает необходимость крепления откосов. Ледяной покров, образующийся в верхнем бьефе, может также повреждать откосы.

При температурах ниже 0° откосы плотины выше горизонта воды и гребень её могут промерзать, а суглинистые и глинистые грунты их при этом будут пучиться, а при оттаивании оползать и образовывать трещины; трещины могут появляться в тех же грунтах и при высыхании откосов в жаркое время года. Поперечные трещины опасны ввиду возможности развития по ним разрушительной фильтрации.

Атмосферные осадки, выпадающие на плотину, частью просачиваются внутрь и смачивают тело плотины, частью стекают по откосам. Смачивание тела плотины водой понижает прочность ее грунта, что нежелательно, поэтому принимаются меры к ускорению и упорядочению стока дождевых вод с гребня и откосов путем поверхностного дренажа и крепления откосов.

Таким образом, водопроницаемость грунта и фильтрация воды в теле земляной плотины играют весьма важную роль. Статистика показывает, что около 45% аварий и разрушений земляных плотин произошло вследствие недостаточности мер по борьбе с фильтрацией воды; около 15% аварий являются результатом оползания откосов, вызванного большей частью также действием фильтрационных вод.