- •Введение

- •1. Общие понятия о водоподпорных сооружениях и гидроузлах

- •1.1 Виды водоподпорных сооружений

- •1.2 Назначение гидроузлов

- •1.3 Классификация гидроузлов по величине напора

- •1.4 Состав сооружений в гидроузлах

- •2. Плотины и их классификация

- •2.1 Классификация плотин по целям их устройства

- •2.2 Классификация плотин по основному материалу, из которого они выполняются

- •2.3 Классификация плотин по конструктивным признакам

- •2.4 Деление плотин по условиям пропуска ими воды

- •2.5 Действие плотины (узла) на верхний и нижний бьефы

- •2.6 Действие речного потока на водоподпорные сооружения, имеющие водосбросные отверстия, и прилегающий участок русла

- •2.7 Фильтрация воды под сооружениями

- •3. Земляные плотины. Общие понятия, классификация и условия работы

- •3.1 Общие сведения

- •3.2 Типы земляных плотин

- •3.3 Деление земляных плотин по способам их возведения

- •3.4 Условия работы земляной плотины

- •3.5 Дренаж плотин

- •3.6 Пропуск воды через земляные плотины

- •3.7 Выбор типа земляной плотины. Роль имеющихся для плотины материалов

- •4 Материалы для земляных плотин

- •4.1 Общие требования к материалам для земляных плотин

- •4.2 Гранулометрический состав грунта

- •4.3 Водоустойчивость и примеси

- •4.4 Основные характеристики грунтов тела плотины, необходимые

- •5 Общие принципы конструирования земляных плотин

- •5.1 Общие положения

- •5.2 Назначение основных размеров профиля плотины

- •5.3 Отметка гребня плотины

- •5.4 Конструкции гребня и крепления откосов

- •6 Устройства, регулирующие фильтрацию в земляных плотинах

- •6.1 Экраны и понуры

- •6.2 Ядра и диафрагмы

- •6.3 Дренаж земляных плотин

- •6.4 Противофильтрационные устройства в основании плотины

- •6.5 Сопряжение упорных призм грунтовых плотин с основанием

- •6.6 Обратные фильтры

- •6.7 Фильтрационные расчеты

- •7.Устойчивость откосов земляных плотин

- •7.1 Устойчивость земляных откосов

- •7.2 Расчет устойчивости земляных откосов

- •7.3 Метод определения коэффициента устойчивости откоса

- •7.4 Расчет устойчивости экрана и защитного слоя

- •8.3 Возможность пропуска воды набросными плотинами

- •8.4 Материал для набросных плотин и его укладка. Общие требования к камню для наброски в плотины

- •8.5 Размеры и форма камня

- •8.6 Породы камня, пригодные для наброски и сухой кладки

- •8.7 Виды наброски камня

- •9 Основные размеры, форма плотин и их устойчивость

- •9.1 Классификация и конструктивные особенности каменнонабросных и каменно-земляных плотин

- •9.2 Противофильтрационные устройства

- •9.3 Фильтрационные расчеты

- •9.4 Основания плотин и их устойчивость

- •9.5 Расчет обратных фильтров, дренажей и переходных зон

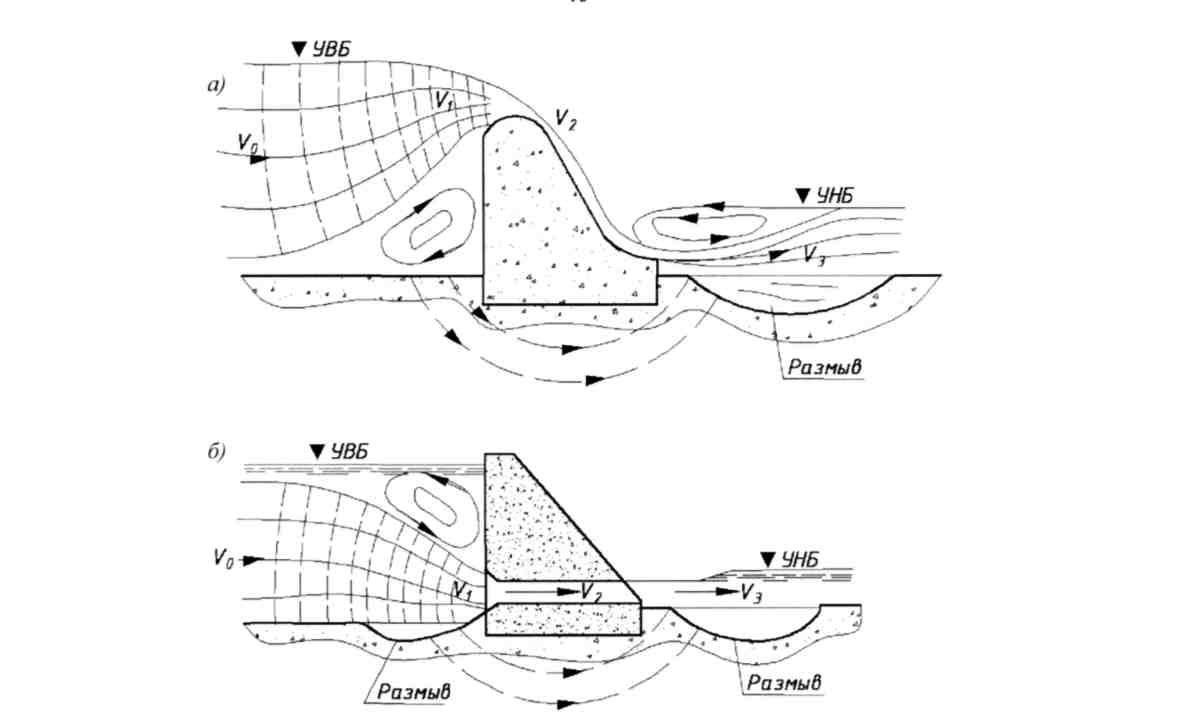

2.6 Действие речного потока на водоподпорные сооружения, имеющие водосбросные отверстия, и прилегающий участок русла

В верхнем бьефе у плотины поток имеет обычно скорости течения, меньшие, чем они были до создания подпора. Однако на подходе к водосбросным отверстиям местные скорости возрастают, и при известном их значении возможны размывы русла.

При наличии водосливного отверстия (рисунок 4а) увеличение скоростей от v0 в русле до v1 на водосливе приведет к тому, что наносы непосредственно у плотины отложатся более рыхло, вследствие водоворотных движений. При наличии водоспуска (рисунок 46) увеличенная до v1 скорость течения может вызвать размыв дна, а иногда и берегов.

В пределах тела плотины (рисунок 4) скорости течения от v1 возрастают до v2 и v3 (пропорционально корню квадратному из величины напора), достигая 10-25 м/с (в плотинах с напорами 5-50 м) и более. Движущаяся с такими скоростями вода производит динамическое воздействие на сооружение, ввиду возникающих пульсаций потока, его изгиба соответственно форме слива, местных сопротивлений, вакуумов и пр.

В нижнем бьефе за плотиной значительная кинетическая энергия потока, пропорциональная расходу воды и квадрату скорости v3, неизбежно разрушает русло, вызывает глубокие размывы даже скального грунта дна реки, что будет угрожать целости плотины.

Рисунок 4 - Воздействие потока на подпорное сооружение и русло

Описанная обстановка требует при устройстве плотины принятия следующих мер для обеспечения прочности и устойчивости сооружения.

В верхнем бьефе - покрытие размываемых участков русла защитными одеждами;

В нижнем бьефе - гашение избыточной кинетической энергии искусственными мерами и защита русла от разрушения специальными покрытиями.

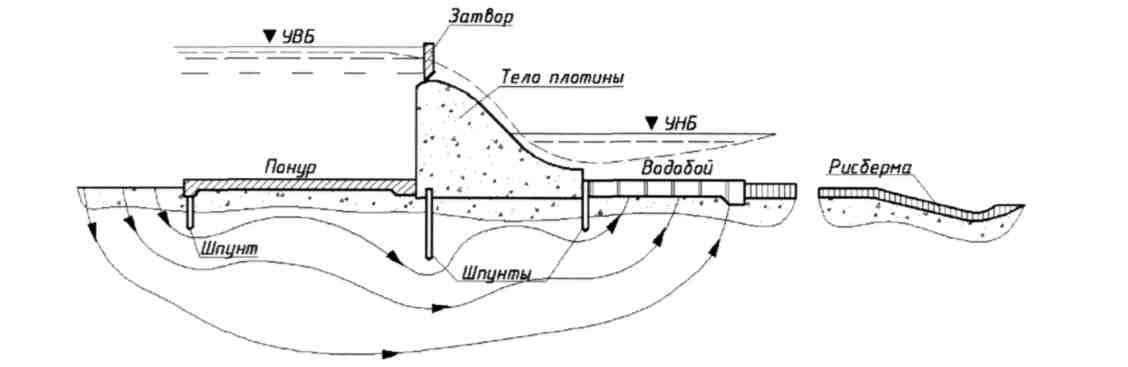

Для этого непосредственно за водосливом укладывают массивную плиту, называемую водобоем (рисунок 5), предназначенным для восприятия ударов струй и гашения энергии переливающегося через водослив потока, а также для защиты русла реки от опасных размывов. Для интенсификации гашения избыточной кинетической энергии потока в пределах водобоя часто располагают водобойный колодец, водобойную стенку, гасители энергии потока. Более эффективно и экономично устраивать водобойный колодец в комплексе с водобойной стенкой и гасителями. На водобое в основном теряется большая часть кинетической энергии (путем образования вальцов при сопряжении потока с водой НБ благодаря устройству выступов, порогов, стенок, о которые ударяется, расщепляется поток, и пр.); за водобоем следует рисберма (голл. rijsberm, от rijs - прут, ветка и berm - вал, насыпь), водопроницаемая часть крепления русла в нижнем бьефе водосбросного гидротехнического сооружения, предназначенная обычно для сопряжения водобоя с руслом и предохранения русла от размыва, а иногда и для гашения пульсаций, выравнивания и снижения скоростей водного потока и т.д., на рисберме скорости потока доводятся до величин, не опасных для грунта русла. Часть рисбермы, примыкающую к водобою, устраивают в виде мощного покрытия из отдельных бетонных плит и массивов, бетонных и железобетонных тюфяков (плит, соединённых гибкой арматурой), а концевую часть выполняют из более податливых элементов (каменной наброски и др.).

Рисунок 5 - Схема противофильтрационных устройств в плотине на нескальном основании

- Придание поверхностям сооружения, по которым движется поток, плавной формы, которая должна быть так подобрана, чтобы местные сопротивления потоку, удары и прочие причины вибрации сооружения были доведены до минимума.