- •Государственное образовательное учреждение

- •Технология возведения зданий и сооружений

- •Сочи 2009

- •Рецензенты: Шевцов Виктор Сергеевич Синяков Андрей Викторович

- •1. Основные положения

- •1.1. Поточный метод организации строительства

- •1.2. Проектирование производства работ

- •1.3. Качество строительной продукции

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •Инженерная подготовка строительной площадки

- •3. Технология возведения земляных сооружений

- •Виды земляных сооружений

- •Вертикальная планировка площадки

- •3.3. Устройство котлованов и траншей

- •4. Технология возведения подземных сооружений

- •4.1. Возведение сооружений открытым способом Возведение фундаментов и стен из сборных элементов

- •Возведение фундаментов и стен из монолитного железобетона

- •Зимнее бетонирование подземных сооружений

- •Устройство свай в вечномерзлых грунтах

- •Возведение сооружений методом «стена в грунте»

- •4.3. Возведение сооружений методом опускного колодца

- •Кессонный метод возведения фундаментов глубокого заложения

- •4.4. Возведение сооружений закрытым способом

- •Технология возведения многоэтажных зданий из сборных железобетонных конструкций

- •5.1. Методы возведения зданий

- •5.2.Технология возведения крупноблочных зданий

- •5.3. Технология возведения крупнопанельных зданий

- •5.4. Технология возведения каркасно-панельных зданий

- •5.5. Технология возведения объемно-блочных зданий

- •Технология возведения зданий и сооружений методом подъема

- •7. Технология возведения большепролетных зданий

- •7.1. Возведение зданий, перекрытых оболочками

- •7.2. Возведение зданий, перекрытых куполами

- •7.3. Возведение зданий, перекрытых мембранными конструкциями

- •7.4 Возведение зданий, перекрытых вантовыми конструкциями

- •7.5. Возведение зданий, перекрытых структурными конструкциями

- •8. Технология возведения зданий из монолитного железобетона

- •Строительно-конструктивные решения зданий

- •Методы возведения зданий

- •8.3. Возведение зданий в скользящей опалубке

- •Возведение зданий в крупнощитовой опалубке

- •Возведение зданий в блочно-щитовой опалубке

- •Возведение зданий в объемно-переставной опалубке

- •Возведение зданий в несъемной опалубке

- •Технология возведения каменных зданий

- •Возведение зданий в зимних условиях

- •Библиографический список

- •1. Основные положения 1

- •1.1. Поточный метод организации строительства 1

4.3. Возведение сооружений методом опускного колодца

Опускные колодцы используют при устройстве фундаментов глубокого заложения и различного рода заглубленных сооружений (насосных станций, гаражей, резервуаров, опор мостов и др.).

По форме в плане опускные колодцы бывают круглые, эллиптические, прямоугольные, а по вертикали цилиндрические и призматические, конические и ступенчатые. В нижней части колодец снабжен ножом, режущая кромка которого облицована стальными уголками или листами.

Сущность метода опускного колодца состоит в том, что конструкцию вначале устанавливают или бетонируют на поверхности земли, а затем внутри нее разрабатывают грунт в направлении от центра к ножу. Оболочка колодца, утрачивая опору грунта под ножом, под действием собственного веса опускается, выдавливая оставшийся грунт из-под ножа внутрь колодца.

Погружение опускного колодца в грунт происходит в результате преодоления сил трения стен по грунту силами собственного веса колодца, а в некоторых случаях с использованием дополнительной пригрузки или дополнительного усилия, передаваемого на колодец.

Опускные колодцы могут быть массивные и тонкостенные. Массивные колодцы применяют чаще всего для возведения фундаментов глубокого заложения. Тонкостенные применяют для возведения заглубленных зданий и сооружений, у которых подземная часть используется в хозяйственных целях. Массивные колодцы, как правило, гравитационные, погружаемые под воздействием собственного веса. Тонкостенные колодцы погружают в тиксотропных рубашках или с использованием задавливания.

Опускные колодцы возводят из монолитного, сборного и сборно-монолитного железобетона.

Работы по возведению опускных колодцев включают следующие этапы: подготовка строительной площадки и приспособлений для погружения; сооружение стен колодца; выемка грунта и погружение колодца; заполнение полости колодца бетоном или устройство днища.

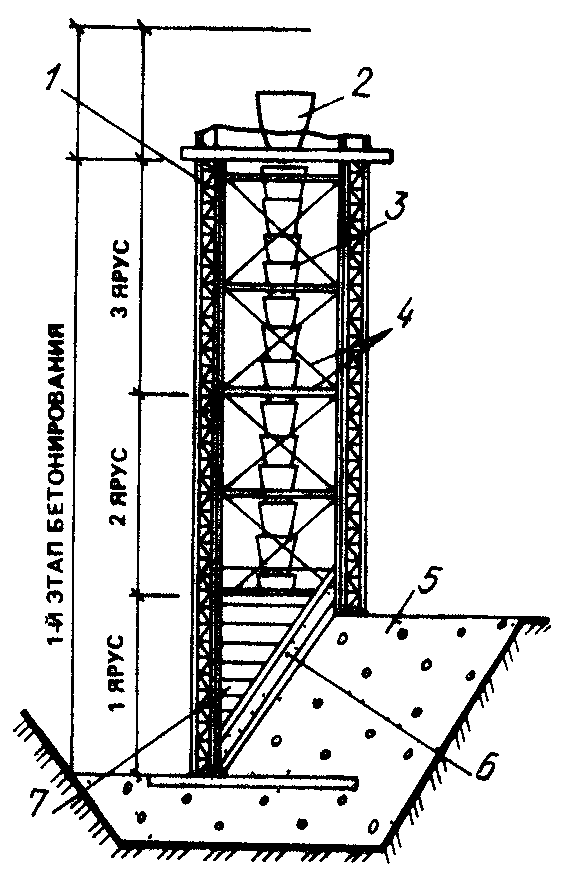

При устройстве монолитных опускных колодцев (рис. 4.21) чаще всего применяются разборно-переставная и несъемная опалубка.

Стены колодца при бетонировании разбивают на ярусы, а ярусы — на блоки. Высота ярусов принимается 6—8 м. Бетонирование каждого последующего яруса допускается только после набора бетоном прочности 1,2—1,5 МПа. Ярусы разбивают на блоки бетонирования в зависимости от принимаемой ППР интенсивности подачи бетонной смеси и конструкции стен колодца. При больших размерах колодцев допускается разрезка стен на блоки с вертикальными швами Бетонирование стен опускных колодцев может выполняться не только отдельными блоками, но и последовательно по всему периметру. В обоих случаях бетонирование должно производиться слоями толщиной 25—50 см. Толщина слоев должна также выбираться в зависимости от интенсивности бетонирования и своевременного перекрытия слоев бетонирования.

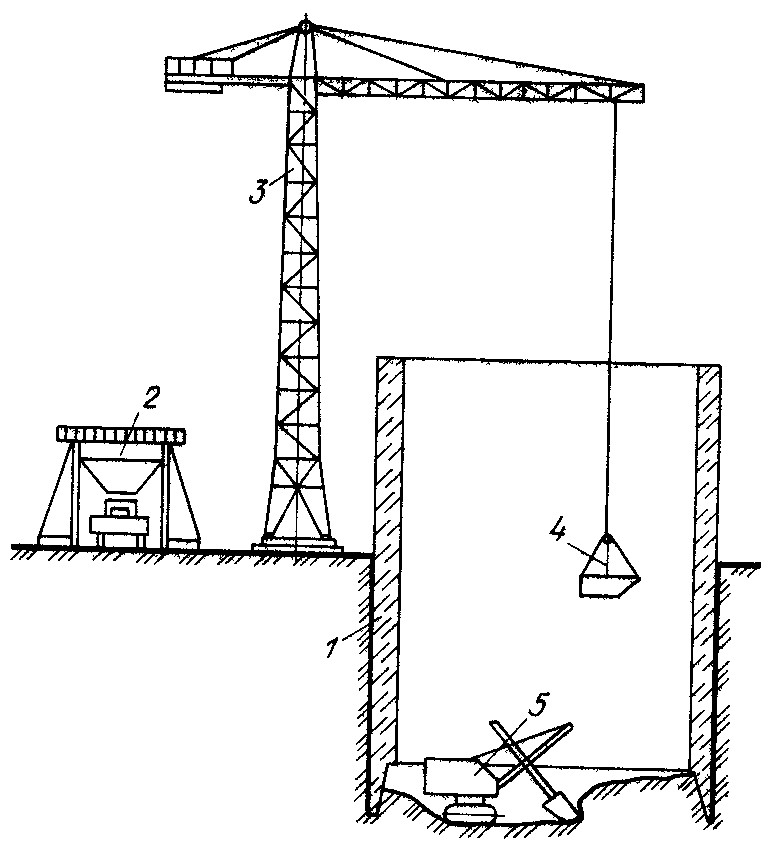

Бетонную смесь подают в стены бадьями вместимостью 1—2,5 м3 с помощью кранов. Применяют башенные, стреловые и козловые краны В некоторых случаях транспортировку бетонной смеси осуществляют бетононасосами.

Укладку бетонной смеси в стены опускных колодцев выполняют следующими способами. При толщине стен до 0,5 м смесь подается на площадки лесов и затем по лоткам — к месту укладки В этом случае одна из сторон опалубки наращивается по мере бетонирования. Высота наращивания опалубки не должна превышать 2 м. При толщине стен 0,5-1,2 м и высоте бетонирования более 3 м укладку смеси ведут через звеньевые хоботы, устанавливаемые с шагом 3 м по периметру стен. При толщине стен более 1,2 м и малой насыщенности конструкций арматурой разгрузку бадьей можно производить непосредственно у места укладки.

Гидроизоляция стен колодцев должна выполняться до начала их опускания.

Рис. 4.21. Схема возведения стены опускного колодца: 1 — опалубка стены колодца; 2 — воронка для приема бетонной смеси; 3 — гибкий хобот; 4 — арматурный каркас; 5 — щебеночная призма; 6 — плиты опалубки; 7—нож колодца

Сборные стены опускных колодцев выполняют из тонкостенных панелей или пустотелых блоков. При глубине опускания колодцев 20—25 м чаще используют плоские тонкостенные железобетонные панели. При большей глубине целесообразно использовать пустотелые железобетонные блоки.

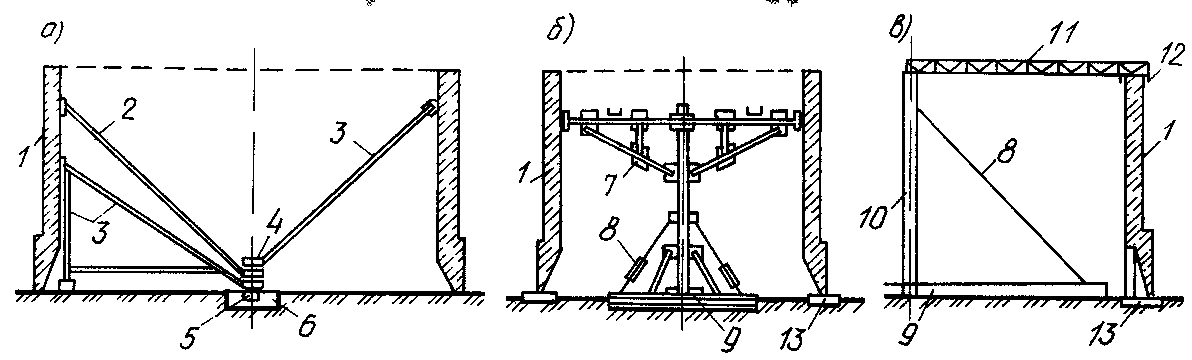

Монтаж сборных колодцев из железобетонных панелей должен производиться с применением кондукторов подвижного, стационарного или консольно-поворотного типа (рис. 4.22). Монтаж ведется кранами на заранее выполненном временном бетонном основании. Панели имеют высоту до 11 м. Их приваривают друг к другу стальными накладками и производят бетонирование стыков или нагнетание цементно-песчаного раствора.

При возведении опускных колодцев глубиной более 11 м их стены наращивают такими же панелями, но без ножевой части.

Для возведения стен более глубоких колодцев применяют пустотелые блоки, размеры которых зависят от размеров подземного сооружения и грузоподъемности кранов. Ножевые блоки выполняют сплошными. Блоки соединяют между собой приваркой стальных пластин к закладным частям соседних блоков.

При сооружении сборно-монолитных колодцев из пустотелых блоков ножевая часть выполняется монолитной (рис. 4.23). Перед началом монтажа блоков на горизонтальной поверхности производят разбивку расположения сборных блоков с нанесением рисок масляной краской. Сборные элементы монтируют с помощью кондукторов, соединяя арматуру, приваривая накладки и бетонируя стыки. После окончания монтажа второго ряда блоков их пустоты заполняют бетоном на высоте 400—500 мм. Дальнейший монтаж блоков выполняют на цементно-песчаном растворе марки 100. После окончания монтажа блоков яруса производят монтаж арматуры стыков и горизонтальных монолитных поясов, а также их бетонирование. Опускание колодца следует производить только после достижения бетоном стыков и монолитных поясов проектной прочности.

Рис. 4.23. Монтаж стен сборно-монолитного колодца из пустотелых блоков

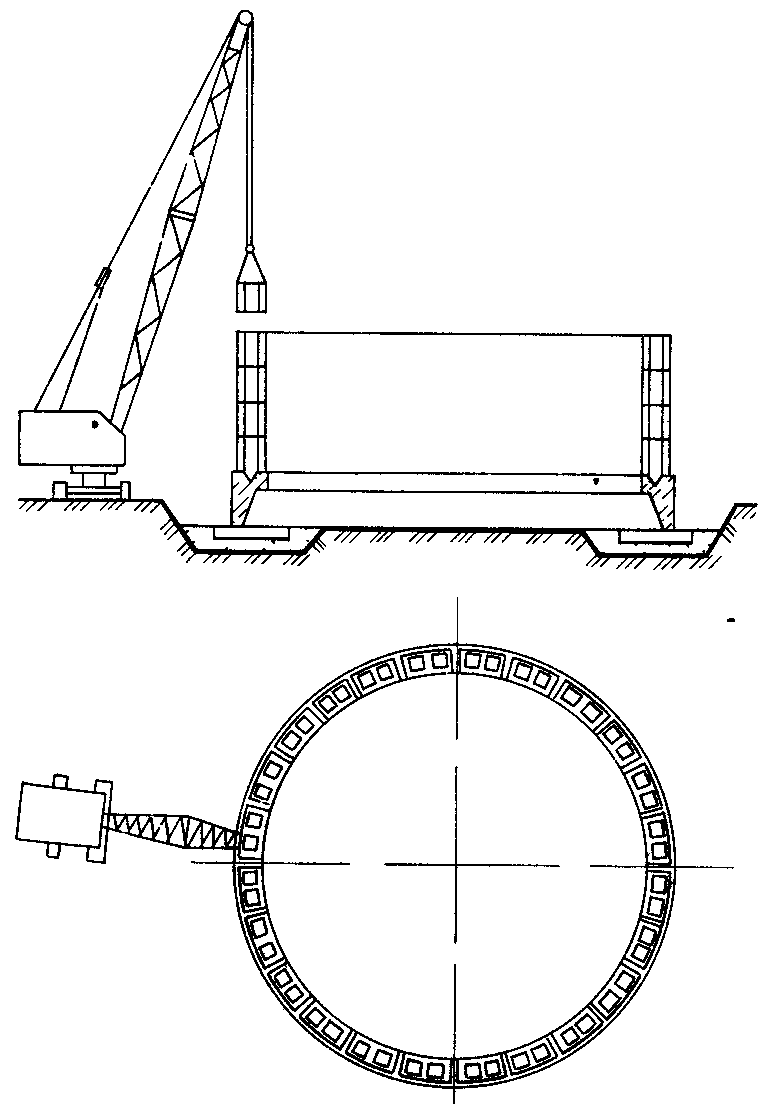

Опускные колодцы погружают с водоотливом и без водоотлива. Погружение с водоотливом применяется, если приток подземных вод небольшой и вблизи нет сооружений, чувствительных к осадкам. При этом используют три схемы разработки и выдачи грунта из колодцев. По первой схеме (рис. 4.24) грунт разрабатывают экскаваторами или бульдозерами и выдают на поверхность кранами и бадьями. Вторая схема предусматривает разработку грунта грейферами. Эту схему можно использовать при небольшом диаметре колодца. При третьей схеме используют гидромеханизированный способ. В некоторых случаях для рыхления грунта проводят взрывные работы. Выбор технологии и комплекта машин при разработке грунта зависит от способа опускания колодца, его размеров и вида разрабатываемого грунта.

Рис. 4.24. Схема разработки грунта с использованием экскаватора и башенного крана: 1 - опускной колодец; 2 - бункер; 3 - башенный кран; 4 - бадья; 5 - экскаватор

При опускании колодцев без водоотлива разрабатывают грунт и выдают его на поверхность грейфером. Грейферы наиболее целесообразно применять для разработки легких грунтов, например: песчаных, легких супесей, илистых и др.

В грунтах, исключающих наплывы из-под ножа, опускание колодцев может производиться с открытым водоотливом, который осуществляется отрывкой траншей по контуру колодца и ряда траншей для сбора воды в зумпф, заглубленный на 1—2 м ниже отметки разрабатываемого грунта в колодце. Вода из зумпфа откачивается центробежными насосами.

При больших притоках воды опускание колодцев производится с применением глубинного водопонижения, которое осуществляют через водопонизительные скважины, пробуренные за контуром опускного колодца и заглубленные ниже отметки опускания колодца.

При погружении без водоотлива необходимо все время поддерживать отметку воды в колодце на уровне подземных вод. Это предотвращает наплыв грунта из-под ножа в колодец и исключает осадку соседних сооружений.

Разработка грунта производится равномерно по всей его площади с оставлением расчетных зон опирания. Первоначально разрабатывают грунт в средней части колодца на глубину 1,5—2 м (иногда до 4 м). Со стороны ножа оставляют берму шириной 1—3 м, которую разрабатывают в последнюю очередь. Грунт под ножевой частью колодца разрабатывают в основном вручную. В некоторых случаях разработка грунта бермы и осадка колодца осуществляется постепенным размывом грунта гидромониторами.

Для уменьшения сил трения стен колодца о грунт на внешней поверхности колодца делают один или несколько уступов. Однако при погружении колодцев больших размеров этого недостаточно, поэтому используют такие способы, как подмыв грунта, погружение колодцев в тиксотропных рубашках и использование электроосмоса.

Сущность погружения колодцев в тиксотропных рубашках заключается в следующем: полость, возникающую под наружным выступом ножа, заполняют глинистым раствором с тиксотропными свойствами. Глинистый раствор (тиксотропная рубашка) предотвращает обрушение грунта, и таким образом стены колодца не соприкасаются с грунтом. Погружение колодцев в тиксотропной рубашке позволяет уменьшить толщину стен колодцев и исключить зависание колодцев в грунте.

Для снижения трения может применяться электроосмос. Сущность электроосмоса состоит в привлечении к наружной поверхности колодца воды, которая содержится в грунте. Эта вода перемещается от анода к катоду при наложении на грунтовый массив постоянного электрического поля. Для этого погружаемый колодец оборудуется системой электродов: один в виде металлических поясов (катоды) крепится на наружной поверхности колодца; другие в виде металлических труб забиваются на определенном расстоянии вокруг погружаемого колодца. При погружении колодцев больших размеров целесообразно совместное использование электроосмоса и тиксотропной рубашки.

В некоторых случаях опускные колодцы погружают задавливанием. Для снижения сил трения по наружной поверхности иногда выполняют антифрикционные покрытия.

В процессе опускания колодца необходимо вести постоянное геодезическое наблюдение за его вертикальностью и скоростью погружения. Когда в колодце обнаружено зависание в его верхней части, необходимо выбрать грунт у ножа отстающей стороны или размыть водой, подаваемой по трубам, установленным с внешней стороны стены. Иногда для увеличения массы колодца зависшую его сторону утяжеляют пригрузами из железобетонных блоков. В исключительных случаях для опускания зависшего колодца создают искусственные динамические колебания почвы путем направленного взрыва ВВ в стороне от сооружения.

Погруженные до проектной отметки колодцы в зависимости от назначения полностью или частично заполняют бетоном. Чаще всего бетонируют днище. При незначительном притоке подземных вод его бетонируют в осушенном колодце.

Если погружение колодца проводилось, без водоотлива, то днище бетонируют под водой. При этом применяют метод ВПТ или восходящего раствора. После приобретения бетоном днища проектной прочности воду откачивают и в осушенном колодце бетонируют обычным способом внутренние конструкции.

При погружении колодцев ниже уровня подземных вод необходимо обеспечить устойчивость их против всплытия, которое может произойти после устройства днища.

Стены и днище колодца подлежат гидроизоляции. Основными типами гидроизоляции являются: торкрет, металлическая, битумная, оклеечная и литая асфальтовая.

При производстве работ опускным методом в зимнее время и в вечномерзлых грунтах применяют электропрогрев.