- •Конспект лекций по дисциплине «инфраструктура железнодорожного транспорта и метрополитена» (ижтм)

- •1. Общие сведения о железнодорожном транспорте и метрополитене.

- •Железнодорожный транспорт.

- •Автомобильный транспорт.

- •Морской транспорт.

- •Речной транспорт.

- •Воздушный транспорт.

- •Трубопроводный транспорт.

- •Характеристика железнодорожного транспорта России и его место в единой транспортной системе страны.

- •1.2. Инфраструктура железнодорожного транспорта:

- •1.4. Габариты приближения строений, подвижного состава и погрузки.

- •1.5. Категории железнодорожных линий, трасса, план и продольный профиль. Определение руководящего уклона линии.

- •1.6. Основы проектирования метрополитенов. Краткие сведения об организации движения поездов на линиях метрополитенов

- •2.Железнодорожные станции, их схемы и устройства на станциях.

- •3.Путь и путевое хозяйство железнодорожного транспорта

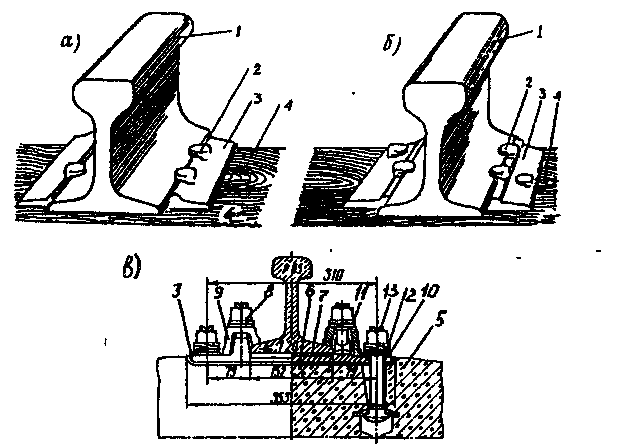

- •- Смешанными - рельс прикрепляют к шпале вместе с подкладкой как при нераздельном скреплении и кроме того, подкладку дополнительно крепят к шпале костылями или шурупами (рис.2.5).

- •Искусственные сооружения, их виды и назначение.

- •4.Устройства локомотивного хозяйства.

- •5.Устройства вагонного хозяйства.

- Смешанными - рельс прикрепляют к шпале вместе с подкладкой как при нераздельном скреплении и кроме того, подкладку дополнительно крепят к шпале костылями или шурупами (рис.2.5).

Рис.

2.4. Стыковое скрепление:

Рис.

2.4. Стыковое скрепление:

1 - накладка; 2 - болт; 3 - подкладка; 4 – костыль.

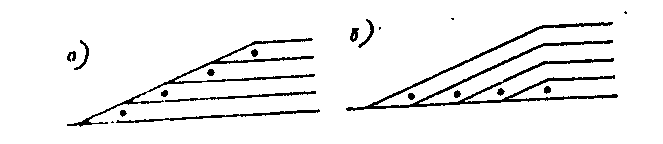

Рис. 2.5. Промежуточные скрепления:

а - нераздельные; б – смешанное;

в - раздельное (клеммно - болтовое для железобетонных шпал):

1 - рельс; 2 - костыль; 3 - подкладка; 4 - деревянная шпала; 5 - железобетонная шпала; 6 - прокладка под подкладку; 7 - прокладка под подошву рельса; 8 - клеммный прижимной болт; 9 - клемма; 10 - изоляционная втулка; 11 - плоская шайба; 12 - шайба пружинная двухвитковая; 13 – закладной болт.

Между рельсами остаются зазоры для возможности их удлинения при повышении температуры. Стыки устанавливают на весу, на шпале и на сдвоенных шпалах.

На линиях с автоблокировкой на границах блок участков, рельсовых цепей в створах с входными, выходными, маневровыми и проходными светофорами устраивают изолирующие стыки, чтобы электрический ток не мог пройти от одного из соединяемых рельсов к другому. Существует два типа изолирующих стыков: с металлическими объемлющими накладками и клееболтовые. Изоляция одного рельса от другого в накладках обеспечивается постановкой прокладок и втулок из фибры, текстолита или полиэтилена, а в стыке - прокладкой из текстолита или трикота.

В последнее время все шире применяются клееболтовые стыки, в которых металлические стыковые накладки, изолирующие прокладки из стеклоткани и болты с изолирующими втулками склеиваются эпоксидным клеем с концами рельсов в монолитную конструкцию. Для возможности некоторого перемещения концов рельсов в стыках болтовые отверстия в рельсах делали овальными (больший диаметр вдоль рельса) или круглыми, но большего диаметра, чем болты. Вновь выпускаемые рельсы имеют круглые отверстия, что повышает прочность рельсов и упрощает технологию их изготовления.

На участках с автоблокировкой, диспетчерской централизацией и на электрифицированных линиях устраивают токопроводящие стыки для улучшения прохождения через стык сигнального тока - штепсельные рельсовые соединители из стальной проволоки, привариваемой к нерабочей грани головки рельса; для обратного тягового тока - из медного троса.

Шпала (от голл. spalk - подпорка) - это опора для рельсов железнодорожного пути в виде поперечного лежня, укладываемого под оба рельса. Шпалы предназначены для восприятия давлений от рельсов, передачи их на балластное (или бетонное) основание пути и обеспечения правильного и неизменного положения рельсовых нитей в процессе длительной эксплуатации. По материалу шпалы подразделяют на деревянные, железобетонные и металлические, длина которых составляет 2,75 м с отклонениями не более + 2 см и шириной поверху 150, 160 и 165 мм. По форме поперечного сечения деревянные шпалы подразделяются на обрезные и необрезные, Изготавливают их из сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра, бука и березы.

Преимуществами деревянных шпал являются упругость материала, простота прикрепления рельсов, хорошие электроизолирующие свойства. Вместе с тем деревянные шпалы имеют и недостатки: меньший срок службы, чем железобетонные, большой расход деловой древесины на их изготовление (на изготовление 1840 шпал, укладываемых на 1 км пути требуется вырубить почти 2 Га леса

Металлические шпалы имеют ограниченное применение (в ФРГ и некоторых тропических странах), так как им присущи такие недостатки, как повышенное трещинообразование, подверженность коррозии, электрическая проводимость.

С 1959 г. на отечественных железных дорогах началась массовая укладка типовых железобетонных шпал, которые имеют следующие достоинства: сравнительно большой срок службы (40-50 лет), однородную упругость пути по длине, хорошую устойчивость в балласте против сдвига, возможность придания целесообразной формы.

К недостаткам железобетонных шпал относятся: повышенная жесткость пути, для снижения которой необходимо применять резиновые прокладки-амортизаторы, электрическая проводимость и необходимость применения большого числа недолговечных изолирующих деталей, хрупкость и чувствительность к ударам, большая масса (250...265 кг), затрудняющая их одиночную смену.

Порядок расположения шпал по длине рельсового звена называют эпюрой шпал. На железных дорогах СНГ и стран Балтии применяют четыре эпюры, соответствующие укладке 1400, 1600, 1840 и 2000 шпал на 1 км пути.

Балластный слой - щебеночный, гравийный, асбестовый или песчаный - обеспечивает упругую передачу давления от подвижного состава через рельсы и шпалы на площадь основной площадки земляного полотна и отвод воды от элементов верхнего строения, а также устойчивое положение рельсошпальной решетки в продольном и поперечном направлениях.

Рельсовая колея - это две нити рельсов, расположенных на определенном расстоянии один от другого и прикрепленных рельсовыми скреплениями к подрельсовому основанию (шпалам, плитам и др.) железнодорожного пути; служат направляющими для колес подвижного состава. Важнейшим параметром рельсовой колеи является ее ширина - расстояние между рабочими гранями головок рельсов железнодорожного пути. По этому параметру различают железные дороги с шириной колеи более 1435 мм, нормальной (1435 мм) и узкой (1076. 1000, 914, 891, 762, 750, 600мм). Дорога между Петербургом и Москвой была построена с колеей, известной всем как русская - 5 футов или 1524 мм. Эта ширина колеи просуществовала более 100 лет. Только в 1970 г. размер ее был округлен до 1520 мм. На прямых участках и на кривых радиусом 350 м и более номинальный размер ширины колеи составляет 1520 мм, при радиусе от 349 до 300 м - 1530 мм. при радиусе 299 м и менее - 1535 мм. Величина допускаемых отклонений от установленной ширины колеи на прямых и кривых участках пути не должна превышать по уширению +8 мм и по сужению - 4мм. На участках, где установлены скорости движения 50 км/ч и менее - по сужению - 4 мм, а по уширению +10 мм. Ширина колеи менее 1512 мм и более 1548 мм не допускается.

Ширина рельсовой колеи в Европейских странах - 1435 мм, Японии - 1067 мм. Особенностью устройства линий в кривых является возвышение наружного рельса для снижения действия центробежной силы в кривых с радиусом 4000 м и менее.

Под действием сил, которые создаются при движении поездов по рельсам и, в особенности при торможении на затяжных спусках, может происходить продольное перемещение рельсов по шпалам или вместе со шпалами по балласту, называемое угоном пути. На двухпутных участках угон происходит по направлению движения, а на однопутных линиях угон бывает двусторонний. Наилучшим способом предотвращения угона пути является применение щебеночного балласта и раздельных промежуточных скреплений, которые обеспечивают достаточное сопротивление продольному перемещению рельсов и не требуют дополнительных средств закрепления.

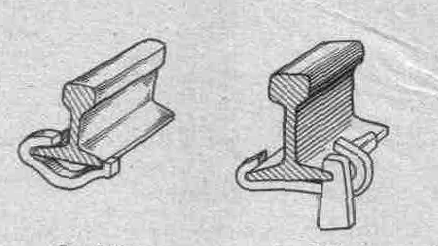

Рис. 7. 12 Рис. 7. 13

Рис. 7. 12 Пружинный противоугон.

Рис. 7. 13 Самозаклинивающийся противоугон .

При нераздельном и смешанном скреплениях для предотвращения угона пути применяют противоугоны. Стандартные противоугоны — это пружинные (рис 7.12), представляющие собой пружинную скобу, защемляемую на подошве рельса и упирающуюся в шпалу Самозаклинивающийся противоугон (рис. 7.13) состоит из скобы и клина с упором, который прижимается к шпале и при перемещении рельса заклинивается все сильнее Пружинные противоугоны легче клиновых, состоят из одной детали, хорошо работают как на однопутных, так и на двухпутных линиях, уход за ними требует меньших затрат рабочей силы. Противоугоны устанавливают от 18 до 44 пар на 25 - метровом звене.

С начала 50-х годов на железных дорогах все шире внедряется бесстыковой путь, являющийся наиболее прогрессивной и совершенной конструкцией. За счет устранения стыков снижается динамическое воздействие на путь, существенно уменьшается износ колес подвижного состава - и сопротивление движению поездов, что сокращает расход топлива и электроэнергии на тягу поездов. Резкое сокращение числа стыковых скреплений за счет сварки отдельных звеньев в плети дает экономию металла до 1,8 т на каждый километр пути, позволяет снизить расходы на содержание и ремонт пути. Срок службы рельсов бесстыкового пути возрастает примерно на 20 % по сравнению со стыковым, деревянных шпал—на 3— 13%, балласта (до очистки)—на 25 %, а затраты труда на текущее содержание пути снижаются на 10— 30%.

Для бесстыкового пути рельсовые плети изготавливают, как правило, из термически упрочненных рельсов Р65 или Р75 стандартной длины, не имеющих болтовых отверстий. Сваривают рельсы электроконтактным способом на стационарных или передвижных контактно-сварочных машинах.

Длина сварных плетей на сети железных дорог России обычно принимается не более 800 и, что соответствует длине составов специальных поездов из платформ, оборудованных роликами, которыми плети доставляются на перегон. При необходимости длину плетей увеличивают до 950 м, для чего к плети длиной 800 м на месте укладки приваривают плеть длиной 150 м. Минимальная длина рельсовых плетей равна 250 м, однако при техническом обосновании и в коротких тоннелях применяют и более короткие плети, но не менее 150 м.

Между сварными плетями укладывают две—четыре пары уравнительных рельсов длиной 12,5 м или переменной длины (12,5; 12,46; 12,42; 12,38 м) для возможности сезонной регулировки длины плетей перед летними и зимними периодами. Весь комплект уложенных в путь уравнительных рельсов называется уравнительным пролетом. Для обеспечения необходимой прочности пути рельсовые стыки в уравнительных пролетах соединяют только шестидырнымя накладками в стыковыми болтами из стали повышенной прочности.

Одна из основных особенностей бесстыкового пути состоят в том, что хорошо закрепленные рельсовые плети при повышении или понижении температуры не могут изменять свою длину. Из-за этого в них возникает значительные продольные растягивающие или сжимающие силы, достигающие 100— 200 кН, которые в жаркую погоду могут привести к выбросу пути в сторону, а в сильный мороз — к излому плети с образованием опасного зазора. Поэтому бесстыковой путь обычно укладывают на железобетонных шпалах с раздельным скреплением и щебеночном балласте. Балластную призму тщательно уплотняют.

Существует два способа эксплуатации бесстыкового пути. Первый способ, являющийся наиболее эффективным н широко применяемым, предусматривает закрепление рельсов на постоянный температурный режим эксплуатации. Второй способ, применяемый при больших перепадах температур по сезонам года, предусматривает сезонные разрядки температурных напряжений с закреплением плетей два раза в год на летний и зимний режимы. При этом ослабляет скрепления рельсов со шпалами, начиная от концов плети, и снимают уравнительные рельсы. Снятие напряжения в плетях сопровождается удлинением или укорочением их после чего укладываются новые уравнительные рельсы длиннее или короче прежних.

Для повышения эффективности бесстыкового пути стремится к сокращению числа уравнительных пролетов, на содержание которых уходит до 25 % всех затрат на его эксплуатацию, за счет укладки плетей сверхнормативной длины (более 950 м). После многолетних опытов с 1986 г. разрешена укладка таких плетей с соблюдением ряда дополнительных требований к их изготовлению и эксплуатации.

Применение бесстыкового пути особенно эффективно на участках скоростного движения поездов, где к верхнему строению пути предъявляются повышенные требования. Особое внимание при этом уделяется предотвращению и устранению волнообразного износа поверхности катания рельсов который ликвидируется шлифовкой их специальными рельсошлифовальными поездами. Путь надежно закрепляют от угона. При смешанном скреплении рельсы крепят на каждом конце шпалы пятью костылями.

Соединения и пересечения путей, относящихся к верхнему строению, служат для перехода подвижного состава с одного пути на другой. Соединение путей между собой осуществляется стрелочными переводами, а пересечение путей - глухими пересечениями. С применением стрелочных переводов и глухих пересечений устраивают соединения путей, называемые стрелочными улицами и съездами.

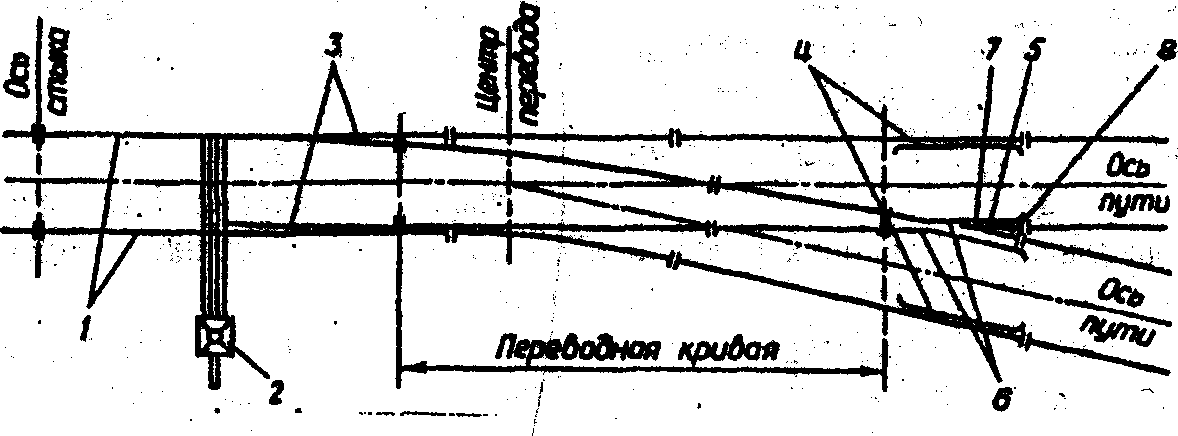

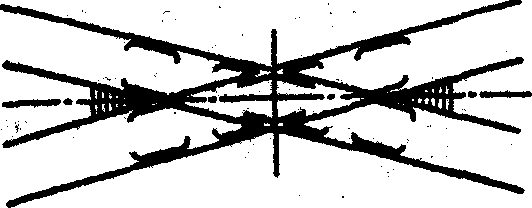

В зависимости от назначения и условий соединения путей между собой стрелочные переводы подразделяются на одиночные, двойные и перекрестные. Одиночные переводы делятся на обыкновенные, симметричные и несимметричные. Наибольшее распространение на станциях получили обыкновенные одиночные стрелочные переводы (рис.1), которые служат для соединения двух путей. Они могут быть право- или левосторонними и применяться при отклонении бокового пути от прямого в ту или другую сторону. Обыкновенный стрелочный перевод состоит из следующих основных частей: стрелки, включающей рамные рельсы, остряки и переводной механизм: крестовины, включающей сердечник, усовики и контррельсы: переводной кривой и прямого отрезка пути.

Переводом остряков стрелки подвижной состав (вагоны и локомотивы) направляются на тот или иной путь. Контррельсы служат для того, чтобы при проходе подвижного состава по свободному пространству крестовины (горлу) колеса подвижного состава следовали строго по заданному маршруту. Крестовина обеспечивает переход колеса через путевой рельс. Крестовины различают по маркам, определяющим угол, под которым сердечник крестовины направляет подвижной состав с одного пути на другой. Отношение ширины хвоста сердечника крестовины в его корне к длине сердечника называется маркой крестовины. Если ширину хвоста сердечника отложить по длине сердечника, то получим марку крестовины. Так, например, если эта величина отложится 9 раз, то марка крестовины - 1/9. Как правило, используются стрелочные переводы с марками крестовин 1/9, 1/11 на скоростных линиях - 1/18, 1/22.

Кроме того, для реализации скоростей движения поездов по прямому направлению 200 км/ч и более применяют крестовины с подвижными элементами, которые различают: с одиночным подвижным рельсом, с двойными подвижными рельсами, с одним подвижным усовиком с двумя подвижными усовиками, с подвижным сердечником. Для железных дорог СНГ и стран Балтии изготавливались крестовины с подвижным сердечником двух типов: с гибкими ветвями из специальных остряковых рельсов и со сборным поворотным сердечником из специальных остряковых рельсов.

Различают пошерстное движение по стрелочному переводу от крестовины к остряку и противошерстное - в обратном направлении.

На станциях иногда используют стрелочные переводы с марками крестовин 1/6. а также нестандартные, такие как, двусторонний несимметричный, односторонний криволинейный, сдвоенный и симметричный тройниковый. Для сокращения длины стрелочных горловин используют, перекрестные стрелочные переводы, которые обеспечивают возможность переходить подвижной состав с одного пути на другой в обоих направлениях. Такой перевод имеет восемь остряков и четыре крестовины - две острые и две тупые.

Основные размеры стрелочных переводов зависят от марки крестовины и типа рельсов.

Рис. 1. Обыкновенный стрелочный , перевод: 1 - рамные рельсы; 2 - переводной механизм; 3 - остряки:4 - контррельсы; 5 - сердечник крестовины; 6 - усовики; 7 - желоба; 8 – хвост сердечника крестовины.

Рис. 2. Глухое пересечение

В зависимости от материалов подстрелочное основание может быть представлено деревянными, металлическими, железобетонными переводными брусьями, а также железобетонными плитами. Переводные брусья изготавливают длиной от 3 до 5,5 м и укладывают с интервалом 0,25 м, железобетонные плиты (ширина которых 1625 мм) - длина от 2,8 м до 5,2 м - в зависимости от способа их укладки под стрелочный перевод.

Глухое пересечение (рис.2.) устраивают в пределах станции или на подъездных путях, когда не требуется обеспечивать переход подвижного состава с одного пути на другой. В глухом пересечении имеются две острые и две тупые крестовины с контррельсами.

Для определения места на пути, где на ближайшем от сердечника крестовины или глухого пересечения можно оставлять подвижной состав (при условии безопасного прохода подвижного состава по соседнему пути) устанавливают предельные столбики в том месте, где расстояние между осями сходящихся путей составляет 4100 мм (на рис.3 обозначены точками).

Рис. 3. Стрелочная улица в осях путей: а - под углом крестовины; б - расположенная на основном пути.

Последовательно расположенные на определенном расчетном расстоянии стрелочные переводы, предназначенные для соединения группы параллельных путей, образуют стрелочную улицу (рис.3), которые подразделяются на простейшие, составные и комбинированные.