- •Долгота

- •Параметры земного эллипсоида Эллипсоид - тело, полученное вращением эллипса вокруг его малой оси.

- •Референц-эллипсоид

- •Основные референц-эллипсоиды и их параметры

- •Поправка компаса.

- •Превращение свободного гироскопа в гирокомпас.

- •11. Циркуляция судна.

- •Скоростное проседание

- •Расчет точности места судна

- •Среднеквадратические погрешности (mU) пеленга (из таблицы 4.3. «мт-2000»)

- •Опознавание береговой черты

- •1. Способ веера пеленгов и расстояний.

- •2. Способ траверзных расстояний (рис. 21.2).

- •Определение места судна по расстояниям до нескольких ориентиров

- •1. Расстояния измеряются до точечных ориентиров (рис. 21.3).

- •2. Расстояния измеряются до участка береговой черты с плавными очертаниями и «точечного» ориентира (рис. 21.4).

- •3. Расстояния измеряются до участков береговой черты с плавными очертаниями (рис. 21.5).

- •Определение места судна по радиолокационному пеленгу и расстоянию до одного ориентира

- •Определение места судна по пеленгу и расстоянию до одного ориентира

- •17. Плавание в узкостях и шхерах Плавание в узкостях

- •Плавание в шхерах

- •Сетки линий положения

- •20. Определение места судна по разновременным наблюдениям Солнца.

- •21.Определение поправки компаса по Полярной (Метод высот и моментов).

- •23.Плавание по дуге большого круга. Способы расчета

- •24. Система разделения движения:

- •25. Средства навигационного оборудования (сно)

- •1. Береговые сно

- •2. Плавучие средства навигационного оборудования

- •3. Системы ограждения навигационных опасностей

- •27. Корректура Адмиралтейских карт

- •1. Содержание anm:

- •2. Содержание annual summary of admiralty notices to mariners (ежегодный свод адмиралтейских извещений мореплавателям)

- •3. Содержание cumulative list of admiralty notices to mariners нумерник (Сборный Лист) адмиралтейских извещений мореплавателям.

- •4. Порядок корректуры навигационных карт

- •6. Порядок корректуры лоций (sailing directions)

- •29. Международная служба информации по безопасности на море

- •29. Приливо - Отливные течения

- •34.2. Основные элементы прилива

- •34.3. Неравенства приливов Суточные (тропические) неравенства

- •Полумесячные (фазовые) неравенства

- •Параллактические (месячные) неравенства

- •34.6. График прилива

- •Информация о приливо-отливных течениях (см. Мнк № 22300)

- •34.9. Атласы приливо-отливных явлений

- •30. Судовождение в морях с приливами

- •32.Способы определения поправки магнитного компаса и девиации магнитных компасов.

- •33. Плаванье в зоне действия системы управления движением (судс).

- •34.Толкование colreg/мппсс- 72 (очень близко к тексту, желательно наизусть).

- •35. Постановка на якорь. Расчет радиуса безопасной якорной стоянки. Выбор места якорной стоянки

- •Силы, действующие на судно, стоящее на якоре

- •Постановка судна на один якорь

- •Постановка судна на два якоря

- •Поведение судна на якоре

- •Стоянка на якоре

- •36. Команды рулевому на англ.Языке.

- •37. Морская терминология на английском языке согласно должностным обязанностям и заведованию. Понимание vms на англ.Языке.

- •39. Вопросы плавучести и остойчивости судна. Диаграммы статической и динамической остойчивости. Метацетрическая высота. Критерии остойчивости.

- •Виды остойчивости

- •Начальная поперечная остойчивость

- •Метацентр

- •Характеристики остойчивости

- •Остойчивость формы и остойчивость веса

- •Меры начальной остойчивости

- •Начальная продольная остойчивость

- •Диаграмма остойчивости

- •Основные элементы диаграммы остойчивости

- •Виды диаграммы остойчивости

- •Факторы, влияющие на изменение остойчивости Перемещение грузов

- •Прием и снятие грузов

- •Свободные поверхности

- •Динамическая остойчивость

- •4) Требования регистра к остойчивости морских судов. Нормы остойчивости

- •Imo критерии остойчивости

- •40. Решение задач по расхождению судов на маневренном планшете. Векторный треуголник. Закономерности изменения лоДов.

- •1. Истинная прокладка

- •2. Относительная прокладка

- •4. Выбор и обоснование маневра для расхождения в заданной дистанции

- •5. Учет инерции судна.

- •1. Способ относительного промежуточного курса.

- •2. Способ условной упрежденной точки.

- •3. Способ введения поправки в Dзад.

- •1. Способ построения кривой олод.

- •2. Способ введения поправки в Dзад.

- •3. Способ условной упрежденной точки (рис. 7)

- •4. Способ средней скорости.

- •18. 13.1.3. Определение места судна способом «крюйс-пеленг»

- •Определение места судна при дрейфе и на течении

- •Меридиональные части (выдержка)

- •12. Аналитическое счисление

- •13. Навигационныу параметры.

- •15. Определение места судна по двум горизонтальным углам трех береговых ориентиров

- •13.2.1. Сущность способа

- •13.2.2. Способы нанесения обсервованного места судна на путевую карту

- •13.2.3. Случай неопределенности

- •Практическое выполнение способа определения места судна по двум горизонтальным углам

- •I способ. Одновременное измерение горизонтальных углов двумя наблюдателями.

- •II способ. Измерение углов одним наблюдателем.

- •34.Информация о приливо-отливных течениях

- •34.9. Атласы приливо-отливных явлений

- •19. Комбинированные способы определения места судна

Плавание в шхерах

Шхерами называют прибрежные водные районы с большим количеством островов, банок, скал и камней. Шхерные районы в большинстве случаев мало изучены, поэтому карты этих районов могут быть мало достоверны. В шхерах, находящихся в зоне действия приливно- отливных явлений, наблюдаются большие скорости течения. Кроме того, фиорды (узкие заливы в шхерах) и проливы имеют большие глубины, каменистый грунт, что значительно затрудняет выбор места якорной стоянки на случай непогоды, тумана и т. п. Фарватеры в шхерах делятся на лоцманские и рекомендованные. Лоцманскими пользуются лоцманы, но официальных руководств для плавания по ним и описаний их нет. На общих морских картах их указывают редко. Рекомендованные фарватеры описаны в лоциях и специальных наставлениях, они достаточно подробно обследованы промером глубин. Таким образом, плавание по шхерам строго ограничивается только отмеченными на картах фарватерами. Навигационное ограждение шхер разделяется на ночное и дневное. Ночное ограждение шхерных фарватеров в основном состоит из огней и освещаемых створов. Маяки располагают, как правило, на входах в шхеры, для облегчения подхода к шхерам с моря. Цвет и характер огней указываются на картах. Дневное ограждение состоит из различных по форме и окраске искусственных знаков и фигур, нанесенных красками непосредственно на скалах. Участки фарватеров большой протяженности обеспечиваются прямым и обратным створами. Плавучее ограждение состоит из буев и вех, установленных по кардинальной системе. Проработка перехода по шхерам аналогична проработке перехода по узкостям, но в данном случае нужно больше уделить внимания подготовке карт. На картах самого крупного масштаба отмечают карандашом фарватеры для плавания, надписывают на всех коленах фарватеров компасные направления, длину в милях. Районы, где опасности располагаются вблизи курса, отмечают так, чтобы они бросались в глаза при взгляде на карту. Из всех имеющихся пособий для плавания в данном районе на отдельном листе бумаги выписываются все знаки и огни, обеспечивающие выбранный путь. Кроме того, полезно заранее отметить точки поворотов с учетом циркуляции судна, записать пеленги ориентиров и курсовые углы поворотов, отметить места, где предполагается уменьшить ход. Одним из наиболее трудных моментов в плавании является вход в шхеры, так как издали он представляется ровной полосой и опознать фарватер трудно. Поэтому незадолго до входа в шхеры нужно определить точное место судна. При плавании в шхерах определять место судна не представляется возможным вследствие близости ориентиров и соответственно быстрого изменения пеленгов. Судоводитель должен удерживать судно строго на фарватере по береговым и плавучим знакам обстановки, правильно выбирать моменты начала поворота в соответствии с маневренными качествами судна, тщательно наблюдать, чтобы судно не оказалось в пределах опасной зоны.

Сетки линий положения

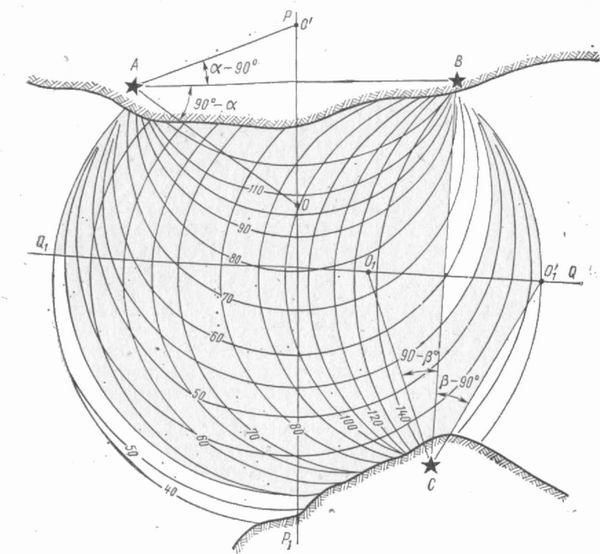

При плавании в узкостях и шхерах важно обеспечить быстрое нанесение обсервованного места судна на карту. Обычные способы, даже на малых ходах (8—10 узлов), оказываются мало пригодными, так как за время, потраченное на прокладку пеленгов, углов или расстояний на карте, судно успевает уйти на значительное расстояние от того обсервованного места, которое получают. Для того чтобы сократить время, на карте самого крупного масштаба или на планшете заблаговременно наносят специальные сетки линий положений. Гониометрическая сетка. Для ее построения выбирают три ориентира: А, В и С (рис. 109), с учетом того, чтобы при определении по двум горизонтальным углам между ними не было случая неопределенности. Соединяют прямыми линиями ориентиры А и В, а затем В и С, проводят через середины этих прямых перпендикулярные им прямые РР1 и QQ1. Отыскивают центры и радиусы окружностей, вмещающих значения углов a и b через 0,5; 1; 2° и т. д. (в зависимости от масштаба карты). Из центров окружностей соответствующими им радиусами проводят дуги окружностей на тех частях карты, где они могут быть использованы. Расстояние между дугами окружностей равных углов на карте не должно превышать 10—15 мм, в то же время сетка не должна быть слишком густой, чтобы она не закрывала деталей карты.

Рис.

109

Рис.

109

На случай, если во время плавания один или все ориентиры не будут видимыми с судна, необходимо построить еще одну сетку из трех ориентиров. Для быстрого распознавания, какая из дуг относится к тем или иным ориентирам, рекомендуется проводить их тушью разного цвета и около каждой дуги четко указывать значение того угла, которому она соответствует. В плавании, измерив между отмеченными тремя предметами два горизонтальных угла, по их значению находят точку пересечения соответствующих дуг на сетке — это и будет местом судна. Опыт показывает, что, помимо быстроты нанесения мест, гониометрическая сетка обеспечивает и необходимую точность ведения прокладки.

Рис.

110

Рис.

110

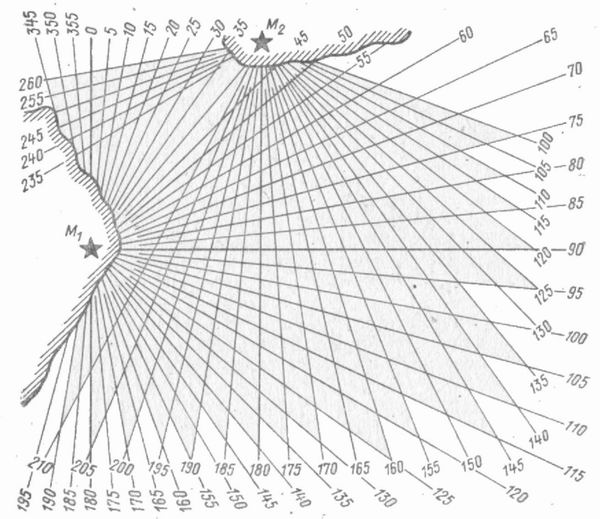

Сетка лучей. Подобно гониометрической сетке может быть построена сетка лучей для определений места судна по двум и трем пеленгам. Такую сетку строят так же, как и гониометрическую при проработке перехода. Выбрав два (рис. 110) или три ориентира на карте, проводят ряд линий истинных пеленгов через 1, 2 или 5°, в зависимости от масштаба карты. Систему линий пеленгов из каждого ориентира следует проводить тушью разного цвета и соответственно около них надписывать через 5—10° значения их обратных истинных пеленгов.

Рис.

111

Рис.

111

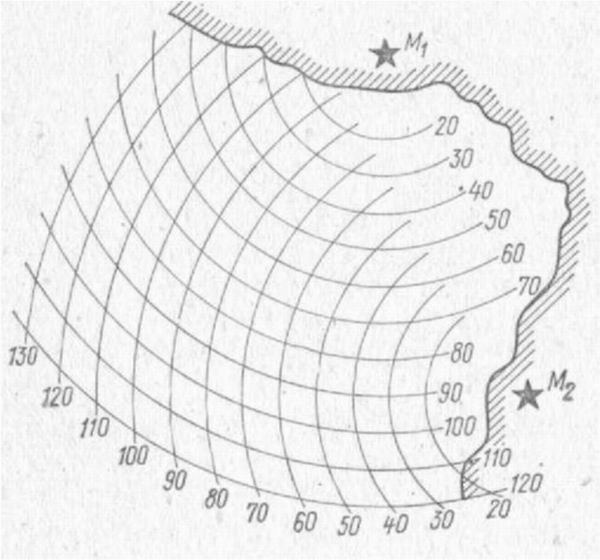

Сетку лучей от трех ориентиров строят при наиболее достоверной поправке компаса. Сетка изостадий (равных расстояний). Эта сетка образуется дугами двух систем окружнос- тей, проведенных из точек М1 и М2 (рис. 111) через 1, 2 и т. д. кабельтовых, в зависимости от масштаба карты. Каждая система дуг наносится тушью разного цвета, около каждой дуги надписывается расстояние, которому она соответствует. Кроме указанных сеток, для быстрого нанесения места судна на карту могут быть построены сетки из комбинированных линий положения, в соответствии с выбранными способами обсерваций (по пеленгу и расстоянию, по пеленгу и горизонтальному углу и т. д.)..

18. Термин "ограниченная видимость" означает любые условия, при которых видимость ограниченна из-за тумана, мглы, снегопада, сильного ливня, песчаной бури или по каким-либо другим подобным причинам.

Правило 19

Это Правило относится к судам, не находящихся на виду друг у друга при плавании в районах ограниченной видимости или вблизи таких районов.

Каждое судно должно следовать с безопасной скоростью, установленной применительно к преобладающим обстоятельствам и условиям ограниченной видимости. Судно с механическим двигателем должно держать свои машины готовыми к немедленному маневру.

При выполнении Правил Раздела I этой Части каждое судно должно тщательно сообразовывать свои действия с преобладающими обстоятельствами и условиями ограниченной видимости.

Судно, которое обнаружило присутствие другого судна только с помощью радиолокатора, должно определить, развивается ли ситуация чрезмерного сближения и (или) существует ли опасность столкновения. Если это так, то оно должно своевременно предпринять действие для расхождения, причем если этим действием является изменение курса, то, насколько это возможно, следует избегать:

изменение курса влево, если другое судно находится впереди траверза и не является обгоняемым;

изменение курса в сторону судна, находящегося на траверзе или позади траверза.

За исключением случаев, когда установлено, что опасности столкновения нет, каждое судно, которое услышит, по-видимому, впереди своего траверза, туманный сигнал другого судна или которое не может предотвратить чрезмерное сближение с другим судном, находящимся впереди траверза, должно уменьшить ход до минимального, достаточного для удержания судна на курсе. Оно должно, если это необходимо, остановить движение и в любом случае следовать с крайней осторожностью до тех пор, пока не минует опасность столкновения.

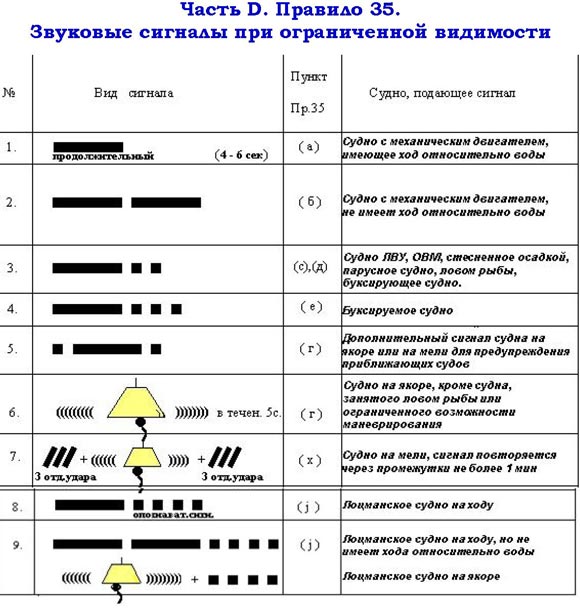

Правило 35

В районах ограниченной видимости или вблизи таких районов, днем или ночью, сигналы предписанные этим Правилом, должны подаваться следующим образом:

Судно с механическим двигателем, имеющее ход относительно воды, должно подавать через промежутки не более 2 мин. один продолжительный звук.

Судно с механическим двигателем на ходу, но остановившееся и не имеющее хода относительно воды, должно подавать через промежутки не более 2 мин. два продолжительных звука с промежутком между ними около 2 с.

Судно, лишенное возможности управляться, или ограниченное в возможности маневрировать, судно, стесненное своей осадкой, парусное судно, судно, занятое ловом рыбы, и судно, буксирующее или толкающее другое судно, должны вместо сигналов, предписанных пунктами (a) и (b) этого Правила, подавать через промежутки не более 2 мин. три последовательных звука, а именно – один продолжительный и вслед за ним два коротких.

Буксируемое судно, а если буксируется больше одного судна, то последнее из них, если на нем находится команда, должно через промежутки не более 2 мин. подавать четыре последовательных звука, а именно – один продолжительный и вслед за ним три коротких. По возможности этот сигнал должен быть подан немедленно после сигнала буксирующего судна.

Если толкающее судно и судно, толкаемое вперед, жестко соединены в сочленённое судно, они должны рассматриваться как судно с механическим двигателем и подавать сигналы, предписанные пунктами (a) и (b) этого Правила.

Судно на якоре должно через промежутки не более 1 мин. учащенно звонить в колокол в течении приблизительно 5 с. На судне длиной 100 м или более этот сигнал колоколом должен подаваться на носовой части и немедленно вслед за ним на кормовой части – учащенный сигнал гонгом в течении приблизительно 5 с. судно на якоре может для предупреждения приближающихся судов о своем местонахождении и о возможности столкновения дополнительно подавать три последовательных звука свистком, а именно – один короткий, один продолжительный и один короткий.

Судно на мели должно подавать сигнал колоколом и, если требуется гонгом, как это предписано пунктом (f) этого Правила, иидополнительно подавать три отдельных отчетливых удара в колокол непосредственно перед каждым учащенным звоном в колокол и после него. Судно на мели может дополнительно подавать соответствующий сигнал свистком.

Судно длиной менее 12 м не обязано подавать выше упомянутые сигналы, но если он их не подает, то оно должно подавать другой эффективный звуковой сигнал через промежутки не более 2 мин.

Лоцманское судно, когда оно находится при исполнении своих лоцманских обязанностей, в дополнение к сигналам, предписанным пунктами (a), (b) или (f) этого Правила, может подавать опознавательный сигнал, состоящий из четырех коротких звуков.

Не менее чем за 2 мили до подхода к полосе ограниченной видимости, а также с уменьшением видимости до указанных пределов на судне предпринимается ряд мер для обеспечения безопасности плавания:

- информировать капитана — производится герметизация корпуса судна или проверяется ее качество; технические средства изготавливаются к борьбе за живучесть; — скорость корабля уменьшается до безопасной, соответствующей новым условиям плавания); — машины изготавливаются к немедленному маневру, т — независимо от времени суток производится включение ходовых огней; — начинается подача звуковых сигналов в соответствии с Правилом 35 МППСС: — усиливается зрительное и слуховое наблюдение, для чего выставляются дополнительные наблюдатели на сигнальном и ходовом мостиках и опытный впередсмотрящий на баке; — при плавании вблизи навигационных опасностей место судна уточняется всеми доступными способами, производится непрерывное измерение глубин эхолотом и оценка точности текущего места (в случае сомнений в точности знания места следует встать на якорь); — приступают к обработке и анализу радиолокационной информации (радиолокатор должен быть включен заранее, при первых признаках ухудшения видимости.

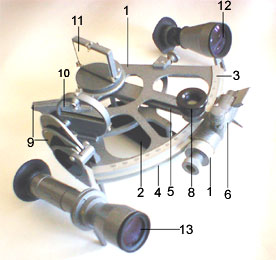

19. Секстант (секстан) — это навигационный измерительный инструмент, используемый для измерения высоты светила над горизонтом с целью определения географических координат той местности, в которой производится измерение. Например, измерив высоту Солнца в астрономический полдень, можно, зная дату измерения, вычислить широту местности.

Длина шкалы секстанта составляет 1/6 от полного круга или 60°, название секстанта происходит с латыни (sextans, — tis — шестая часть).

В секстанте используется принцип совмещения изображений двух объектов при помощи двойного отражения одного из них. Этот принцип был изобретён Исааком Ньютоном в 1699 году, но не был опубликован. Два человека независимо изобрели секстант в 1730: английский математик Джон Хадли и американский изобретатель Томас Годфри. Секстант вытеснил астролябию как главный навигационный инструмент.

рама секстана

ручка

лимб

зубчатая рейка

алидада

отсчетно-стопорное устройство

отсчетный барабан

лупа осветитель

светофильтры

малое зеркало

большое зеркало

ночная труба

астрономическая (дневная) труба

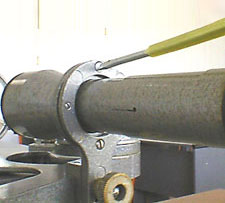

Устранение непараллельности оптической оси трубы плоскости лимба секстана.

Секстан с отрегулированной дневной трубой устанавливают горизонтально на устойчивом основании (ящик из под секстана). Алидаду располагают в середине лимба. Затем на края лимба ставят два диоптра так, чтобы соединяющая их линия была примерно параллельна оптической оси трубы.

Выбирают удаленный не менее чем на 50 м предмет, расположенный примерно на том же уровне, и устанавливают секстан так, чтобы горизонтальная линия выбранного предмета оказалась на створе верхних срезов диоптров.

Затем наблюдают предмет в трубу. Если горизонтальная линия не окажется в центре квадрата нитей трубы, то исправляют установку трубы.

Для этого вращают отверткой верхний и нижний регулировочные винты на кольце стойки трубы, приводя изображение горизонтальной линии в центр квадрата (один винт поджимают, другой отдают).

Стойка ночной трубы секстанов СНО-Т не имеет регулировочных винтов, поэтому эта погрешность не устраняется.

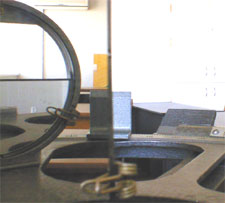

Устранение неперпендикулярности большого зеркала плоскости лимба.

Сняв трубу, устанавливают секстан горизонтально. Алидаду ставят на отсчет 400, и на лимб помещают два диоптра - один на отсчет 5 - 100, второй на 120 - 1300.

Располагая глаз на расстоянии 30 - 40 см от секстана на уровне диоптров, наблюдают в большом зеркале отраженное изображение правого диоптра и непосредственно рядом с краем зеркала - прямовидимое.

Передвигая правый диоптр, добиваются совмещения изображений двух диоптров. Если наблюдается излом верхних срезов диоптров, то большое зеркало неперпендекулярно плоскости лимба.

Торцевым ключом поворачивают регулировочный винт, расположенный на большом зеркале,до совпадения верхних срезов.

Устранение неперпендикулярности малого зеркала плоскости лимба.

Эту операцию производят после установки большого зеркала. Алидаду ставят на отсчет, близкий к 0 , и трубу наводят на неяркую звезду или Солнце (для него предварительно надо накинуть светофильтры). Если дважды отраженное изображение не располагается на одной вертикали с прямовидимым, то вращением отсчетного барабана устанавливают их рядом по горизонтали.

Поворачивая ключом боковой регулировочный винт малого зеркала, смещают дважды отраженное изображение вправо или влево до совпадения по вертикали с прямовидимым. При этом дважды отраженное изображение может переместиться несколько выше или ниже прямовидимого, т. е. изменится поправка индекса, которую надо определить заново.

Определение поправки индекса.

Для наблюдений с секстаном необходимо определять величину поправки индекса. Существует несколько способов определения поправки индекса, но первоначальная подготовка к наблюдениям одинаковая. Для этого трубу устанавливают на резкость по своему глазу, а алидаду - на отсчет около 0.

Определение поправки индекса по горизонту.

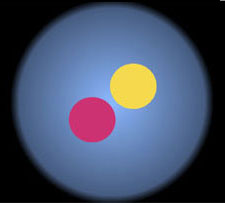

Вращая отсчетный барабан секстана, cовмещают дважды отраженное и прямовидимое изображение горизонта

Снимают отсчет индекса oi по лимбу и определяют поправку индекса по формуле

i = 00(3600) - oi

В данном примере oi = 0002,9', следовательно, i = -2,9'.

Определение поправки индекса по звезде.

Данный способ аналогичен предыдущему. Необходимо выбрать не слишком яркую звезду на небольшой высоте, навести на неё трубу секстана, и, вращая отсчетный барабан, совместить дважды отраженное изображение звезды с прямовидимым. Снять отсчет индекса oi и определить поправку индекса

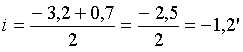

Определение поправки индекса по наблюдениям Солнца.

Перед зеркалами набрасывают светофильтры разного цвета.

Наводят трубу на Солнце и вращением отсчетного барабана приводят дважды отраженное изображение с прямовидимым сначала одним краем

oi = 3600 33,2'

затем другим краем. При каждом совмещении производится отсчет oi1 и oi2

oi = 3590 29,3

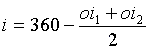

Поправка индекса по Солнцу определяется из формулы.

Достоинством

определения поправки индекса по Солнцу

является контроль наблюдений. Разность

большего и меньшего отсчетов oi1-oi2=4R![]() есть учетверенный измеренный радиус

Солнца, который необходимо сравнить с

учетверенным радиусом Солнца, выбранным

из МАЕ R

мае.

Если разница не превышает 0,4, то наблюдения

качественные и поправка надежная, в

противном случае наблюдения надо

повторить. Для облегчения расчета

поправки индекса i

по Солнцу рекомендуется следующий

практический прием: для каждого отсчета

индекса находят избыток сверх 30 (со

знаком "-") или недостаток до 30 (со

знаком "+"). Полусумма этих величин

с учетом знаков дает величину i.

Для данного примера имеем

есть учетверенный измеренный радиус

Солнца, который необходимо сравнить с

учетверенным радиусом Солнца, выбранным

из МАЕ R

мае.

Если разница не превышает 0,4, то наблюдения

качественные и поправка надежная, в

противном случае наблюдения надо

повторить. Для облегчения расчета

поправки индекса i

по Солнцу рекомендуется следующий

практический прием: для каждого отсчета

индекса находят избыток сверх 30 (со

знаком "-") или недостаток до 30 (со

знаком "+"). Полусумма этих величин

с учетом знаков дает величину i.

Для данного примера имеем

Уменьшение поправки индекса секстана.

В принципе величина поправки индекса не имеет значения, важно лишь знать ее для учета. Однако для вычислений удобнее, чтобы она не превышала 6 - 7'.

Для уменьшения величины i надо установить индекс алидады на 0, а индекс барабана - на 0' и навести трубу на бесконечно удаленный предмет (например горизонт).

Прямовидимое и дважды отраженное изображения будут не совпадать по горизонтали. Горизонт будет образовывать излом (ступеньку).

Вращая с помощью торцевого ключа верхний винт малого зеркала, надо переместить дважды отраженное изображение на одну горизонталь с прямовидимым