- •Долгота

- •Параметры земного эллипсоида Эллипсоид - тело, полученное вращением эллипса вокруг его малой оси.

- •Референц-эллипсоид

- •Основные референц-эллипсоиды и их параметры

- •Поправка компаса.

- •Превращение свободного гироскопа в гирокомпас.

- •11. Циркуляция судна.

- •Скоростное проседание

- •Расчет точности места судна

- •Среднеквадратические погрешности (mU) пеленга (из таблицы 4.3. «мт-2000»)

- •Опознавание береговой черты

- •1. Способ веера пеленгов и расстояний.

- •2. Способ траверзных расстояний (рис. 21.2).

- •Определение места судна по расстояниям до нескольких ориентиров

- •1. Расстояния измеряются до точечных ориентиров (рис. 21.3).

- •2. Расстояния измеряются до участка береговой черты с плавными очертаниями и «точечного» ориентира (рис. 21.4).

- •3. Расстояния измеряются до участков береговой черты с плавными очертаниями (рис. 21.5).

- •Определение места судна по радиолокационному пеленгу и расстоянию до одного ориентира

- •Определение места судна по пеленгу и расстоянию до одного ориентира

- •17. Плавание в узкостях и шхерах Плавание в узкостях

- •Плавание в шхерах

- •Сетки линий положения

- •20. Определение места судна по разновременным наблюдениям Солнца.

- •21.Определение поправки компаса по Полярной (Метод высот и моментов).

- •23.Плавание по дуге большого круга. Способы расчета

- •24. Система разделения движения:

- •25. Средства навигационного оборудования (сно)

- •1. Береговые сно

- •2. Плавучие средства навигационного оборудования

- •3. Системы ограждения навигационных опасностей

- •27. Корректура Адмиралтейских карт

- •1. Содержание anm:

- •2. Содержание annual summary of admiralty notices to mariners (ежегодный свод адмиралтейских извещений мореплавателям)

- •3. Содержание cumulative list of admiralty notices to mariners нумерник (Сборный Лист) адмиралтейских извещений мореплавателям.

- •4. Порядок корректуры навигационных карт

- •6. Порядок корректуры лоций (sailing directions)

- •29. Международная служба информации по безопасности на море

- •29. Приливо - Отливные течения

- •34.2. Основные элементы прилива

- •34.3. Неравенства приливов Суточные (тропические) неравенства

- •Полумесячные (фазовые) неравенства

- •Параллактические (месячные) неравенства

- •34.6. График прилива

- •Информация о приливо-отливных течениях (см. Мнк № 22300)

- •34.9. Атласы приливо-отливных явлений

- •30. Судовождение в морях с приливами

- •32.Способы определения поправки магнитного компаса и девиации магнитных компасов.

- •33. Плаванье в зоне действия системы управления движением (судс).

- •34.Толкование colreg/мппсс- 72 (очень близко к тексту, желательно наизусть).

- •35. Постановка на якорь. Расчет радиуса безопасной якорной стоянки. Выбор места якорной стоянки

- •Силы, действующие на судно, стоящее на якоре

- •Постановка судна на один якорь

- •Постановка судна на два якоря

- •Поведение судна на якоре

- •Стоянка на якоре

- •36. Команды рулевому на англ.Языке.

- •37. Морская терминология на английском языке согласно должностным обязанностям и заведованию. Понимание vms на англ.Языке.

- •39. Вопросы плавучести и остойчивости судна. Диаграммы статической и динамической остойчивости. Метацетрическая высота. Критерии остойчивости.

- •Виды остойчивости

- •Начальная поперечная остойчивость

- •Метацентр

- •Характеристики остойчивости

- •Остойчивость формы и остойчивость веса

- •Меры начальной остойчивости

- •Начальная продольная остойчивость

- •Диаграмма остойчивости

- •Основные элементы диаграммы остойчивости

- •Виды диаграммы остойчивости

- •Факторы, влияющие на изменение остойчивости Перемещение грузов

- •Прием и снятие грузов

- •Свободные поверхности

- •Динамическая остойчивость

- •4) Требования регистра к остойчивости морских судов. Нормы остойчивости

- •Imo критерии остойчивости

- •40. Решение задач по расхождению судов на маневренном планшете. Векторный треуголник. Закономерности изменения лоДов.

- •1. Истинная прокладка

- •2. Относительная прокладка

- •4. Выбор и обоснование маневра для расхождения в заданной дистанции

- •5. Учет инерции судна.

- •1. Способ относительного промежуточного курса.

- •2. Способ условной упрежденной точки.

- •3. Способ введения поправки в Dзад.

- •1. Способ построения кривой олод.

- •2. Способ введения поправки в Dзад.

- •3. Способ условной упрежденной точки (рис. 7)

- •4. Способ средней скорости.

- •18. 13.1.3. Определение места судна способом «крюйс-пеленг»

- •Определение места судна при дрейфе и на течении

- •Меридиональные части (выдержка)

- •12. Аналитическое счисление

- •13. Навигационныу параметры.

- •15. Определение места судна по двум горизонтальным углам трех береговых ориентиров

- •13.2.1. Сущность способа

- •13.2.2. Способы нанесения обсервованного места судна на путевую карту

- •13.2.3. Случай неопределенности

- •Практическое выполнение способа определения места судна по двум горизонтальным углам

- •I способ. Одновременное измерение горизонтальных углов двумя наблюдателями.

- •II способ. Измерение углов одним наблюдателем.

- •34.Информация о приливо-отливных течениях

- •34.9. Атласы приливо-отливных явлений

- •19. Комбинированные способы определения места судна

34.9. Атласы приливо-отливных явлений

Кроме специальных таблиц («Таблиц приливов») и морских навигационных карт, источником сведений о приливо-отливных явлениях служат различные специальные карты, атласы физико-географических данных, а также гидрометеорологические обзоры и морские лоции.

Последние (лоции), являясь обобщающими и всесторонними навигационными руководствами для плавания, дают характеристику приливо-отливных явлений описываемого ими района, а также указывают на первоисточники, изучение которых может дать исчерпывающую информацию по любому вопросу (о влиянии ветров на колебание уровня и приливо-отливные течения, об особенностях приливных явлений в устьях рек, о возможности получения оперативных гидрометеорологических данных при подходе к участкам с лимитирующими глубинами и т.п.). Правила пользования такими специальными пособиями обычно приводятся в пояснениях к ним. Атласы поверхностных течений морей содержат также и сведения о приливо-отливных течениях в описываемом ими районе. Для каждого района в таком Атласе даются 48 одинаково устроенных карт для 4-х периодов, соответствующих определенным фазам Луны, то есть по 12 карт для каждого из таких периодов:

→ период сизигийных течений в день полнолуния или новолуния, а также в 1-й, 2-й и 3-й дни последних;

→ период квадратурных течений в 7-й и 8-й дни после новолуния или полнолуния, и в 5-й и 6-й дни до них;

→ период промежуточных течений в 4-й, 5-й и 6-й дни после новолуния или полнолуния;

→ период промежуточных течений в 4-й, 3-й, 2-й и 1-й дни до новолуния или полнолуния.

Каждая из 12 карт того или иного периода содержит данные о направлении и скорости поверхностных приливо-отливных течений в данном районе на один из четных часов лунных суток, причем часы лунных суток со знаком «минус» («–») означают время до кульминации Луны на меридиане Гринвича, а со знаком «плюс» («+») – после него. Элементы течения даются для максимального и минимального склонения Луны и относятся к началу стрелки.

При работе с таким Атласом необходимо иметь морской астрономический ежегодник (МАЕ), по которому определяют на какой день после и до новолуния или полнолуния приходится заданная дата; значение и знак склонения Луны, а также момент верхней (при → N) или нижней (при →S) кульминации Луны на меридиане Гринвича.

Далее определяют соответствующий заданному моменту час лунных суток как разницу между заданным временем ТС и временем соответствующей кульминации Луны ТКc на Гринвичском меридиане. Если час лунных суток оказывается числом четным, тогда вначале из 48 карт данного района отбирают те 12, которые соответствуют нужному периоду, а из этих 12 карт ту, которая соответствует лунному часу.

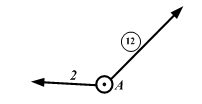

Отобрав нужную карту, снимают с нее значения элементов течения в точке, ближайшей к заданному, по стрелке, соответствующей max либо min , в зависимости от того, что было установлено по МАЕ. Так, если на избранной морской навигационной карте (рис. 34.7) сведения об элементах течения в точке А при min → КТ = 270°, = 0,2 уз; при max → КТ = 40°, = 1,2 уз.

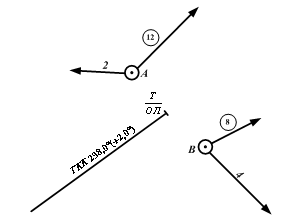

Если заданная точка находится между точками А и В (рис. 34.8), тогда соответствующие значения элементов течения следует устанавливать осреднением.

Если в самом начале час лунных суток оказывается нечетным (для которого карты в Атласе нет), тогда необходимо воспользоваться двумя картами, для четных часов, между которыми располагается заданный нечетный час. Полученные в результате векторы осредняют по правилу параллелограмма, причем направление диагонали дает направление искомого вектора (КТ), а половина длины такой диагонали – искомую

|

|

|

Рис. 34.7. Элементы течения из атласа |

|

Рис. 34.8. Значения элементов течения для счислимого места судна |

Выводы

Приливо-отливные явления вызываются совокупным действием сил притяжения Луны и Солнца.

На величину и характер прилива оказывают влияние:

взаимное расположение Земли, Луны и Солнца;

изменение склонения Луны;

изменение расстояния между Луной и Землей;

физико-географические условия моря (рельеф, глубины).

По своей периодичности приливы подразделяются на полусуточные, суточные и смешанные; а по характеру – на правильные и неправильные.

Самые большие приливы – сизигийные (новолуние и полнолуние), а наименьшие приливы – квадратурные (Луна в I-й и последней четверти).

Ежегодные «Таблицы приливов» позволяют предвычислить элементы приливов в отдельных (основных и дополнительных) пунктах Мирового океана.

Приближенный график прилива позволяет наглядно, просто и с допустимой точностью решать задачи судовождения при плавании судна на морях с приливами.

Гармонические постоянные приливов – постоянные характеристики гармонических составляющих кривой приливного колебания уровня (приводятся в части II английских «Адмиралтейских таблиц приливов»).

Удобную и ценную для целей судовождения информацию о приливо-отливных течениях представляют специальные таблицы элементов таких течений, помещаемых непосредственно на картах.

Используя такую таблицу можно рассчитать ежечасные значения элементов приливо-отливного течения для конкретного района плавания.

Каждая из 48 карт «Атласа поверхностных течений…» содержит данные о направлении и скорости поверхностных приливо-отливных течений на один из четных часов лунных суток для конкретного возраста Луны.

Плавание судна в районах действия приливо-отливных явлений должно предваряться тщательным изучением данного явления и производством заблаговременных предвычислений.