- •Организационные и методологические основы медицинского обеспечения населения Московской области в чрезвычайных ситуациях

- •Оглавление

- •Введение

- •Глава 1. Общие положения

- •1.1. Понятийный аппарат службы медицины катастроф

- •1.2. Нормативно-правовая база, определяющая функционирование службы медицины катастроф Московской области

- •1.3. Правовая защита здоровья граждан при чс

- •1.4. Вопросы правового аспекта оказания первой медицинской помощи немедицинскими работниками Актуальность проблемы

- •Право на получение доврачебной помощи

- •Обязанности сотрудников силовых ведомств по оказанию первой медицинской помощи

- •Оказание первой помощи в системе охраны труда

- •Объем первой помощи и проблема обучения

- •Оказание первой помощи гражданином: право или обязанность?

- •Первая помощь и уголовная ответственность

- •Решение проблемы оказания своевременной первой помощи как один из способов повышения национальной безопасности России

- •1.5. Анатомо-физиологические основы жизненно важных функций организма

- •1.5.1. Дыхательная система

- •1.5.2. Сердечно-сосудистая система

- •1.5.2.1. Сердце

- •1.5.2.2. Сосуды

- •1.5.3. Система крови

- •Дыхательная функция крови

- •Показатели газов крови

- •1.5.4. Печень

- •Депонирование и обмен многих витаминов (а, в, е, д, к, рр).

- •1.5.5. Почки

- •1.5.6. Желудочно-кишечный тракт

- •1.5.7. Водно-электролитный обмен

- •1.5.7.1. Механизмы регуляции

- •1.5.7.2. Обмен воды в организме

- •1.5.7.3. Электролитный обмен

- •1.5.8. Кислотно-щелочное состояние

- •1.5.8.1. Физико-химические факторы кщс

- •1.5.8.2. Механизмы поддержания кщс

- •1.5.8.2.1. Буферные системы организма

- •1.5.8.2.2. Физиологические механизмы регуляции кщс

- •1.5.8.3. Варианты расстройств кислотно-щелочного состояния организма

- •1.5.8.4. Взаимосвязь между водно-электролитным обменом и кислотно-щелочным состоянием

- •Глава 2. Организация службы медицины катастроф московской области

- •2.1. Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в России (рсчс)

- •Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций включают:

- •Основные мероприятия no предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

- •2.2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций мчс России

- •2.3. Организация Всероссийской службы медицины катастроф

- •2.4. Порядок взаимодействия мчс России и Минздрава России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

- •2.5. Организационная структура и задачи службы медицины катастроф Московской области

- •2.6. Характеристика и основные требования к созданию запасов медицинского имущества службы медицины катастроф

- •Табель срочных донесений

- •Нормы накопления неснижаемых запасов

- •План-задание

- •План-задание

- •План-задание

- •I. На экстренное развертывание коек для пострадавших с

- •II. На экстренное развертывание коек при массовых химических поражениях

- •III. На экстренное развертывание коек при массовых инфекционных заболеваниях

- •IV. На экстренное развертывание коек при проведении диализа

- •V. На экстренное развертывание коек психиатрического профиля

- •Глава 3. Организационные и методологические закономерности оказания медицинской помощи пораженным на догоспитальном этапе Ключевые положения

- •3.2. Методология работы медицинских специалистов на пунктах сбора поражённых (псп).

- •3.3. Объём догоспитальной медицинской помощи поражённым

- •3.3.1. Быстрое и атравматичное определение ведущего повреждения,

- •3.3.2. Перечень мероприятий доврачебной медицинской помощи:

- •3.3.3. В перечень мероприятий первой врачебной помощи входит:

- •3.3.4. Поликлиника – догоспитальный этап оказания медицинской помощи поражённым в чс

- •2. Основные задачи и функции

- •Примерный перечень оснащения выездной бригады скорой медицинской помощи

- •1. Медико-техническое оснащение.

- •Лекарственные средства.

- •3. Перевязочные средства.

- •4. Инструментарий и предметы ухода за больными

- •5. Специальные укладки.

- •5.1. Эпидемиологическая укладка 1 шт.

- •5.2. Родовой пакет стерильный:

- •5.3. Реанимационная укладка (ящик):

- •6. Инвентарь.

- •Приложение 9

- •Положение

- •О бригадах экстренной медицинской помощи (бэмп)

- •Тцмк мо

- •1. Общая часть.

- •3. Порядок работы:

- •1. Все виды чс и угроза их возникновения.

- •Перечень медицинского оснащения бригад экстренного реагирования.

- •Перечень инструментов и медицинских предметов бэмп

- •Положение о врачебно-сестринской бригаде тсмк мо

- •I. Общие положения

- •II. Задачи врачебно-сестринской бригады

- •III. Обязанности личного состава

- •Табель оснащения медицинским имуществом врачебно-сестринской бригады (расчет расходных материалов на 50 пораженных)1

- •1. Общие положения

- •2. Задачи и функции бригады

- •3. Обязанности руководителя и членов

- •Перечень современных средств первой помощи

- •Методика осмотра пораженных медицинским персоналом на псп.

- •Оценка тяжести состояния пострадавших с травмами

- •Оценка тяжести повреждений по шкале «впх-п (ор)»

- •Последовательность и методика оказания первой врачебной помощи пораженным в чс

- •Неотложная помощь при потере сознания

- •Неспецифическое симптоматическое лечение

- •Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности

- •Критерии контроля шока

- •1. Общие принципы терапии наружной острой кровопотери

- •2. Общие принципы инфузионной терапии острых кровотечений

- •Препараты консервированной крови

- •Кровезаменители

- •Основные задачи инфузионной терапии при кровопотерях различного класса

- •3. Принципы лечения гиповолемического шока

- •Принципы лечения травматического шока

- •4. Общие принцины оказания помощи при нарушении целостности костного скелета

- •Частные вопросы повреждения грудной клетки

- •Принципы лечения ожогового шока

- •Профилактика поражениий почек и печени Острая почечная недостаточность

- •Классификация опн (е. А. Тареев, 1983)

- •По месту возникновения «повреждения»:

- •3.По течению:

- •По степени тяжести:

- •Принципы профилактики преренальной формы опн

- •Принципы профилактики ренальной формы опн

- •Острая печеночная недостаточность

- •Профилактика печеночной недостаточности

- •Методы и средства сердечно-легочной реанимации.

- •Медикаменты в реанимации

- •Пути введения препаратов при реанимации.

- •Что делать после успешной элементарной реанимации

- •Что делать после успешной расширенной реанимации?

- •Тактика использования медицинских манипуляций на догоспитальном этапе

- •1. Нарушение жизненных функций?

- •2. Травма грудной клетки?

- •3. Травма живота?

- •Черепно-мозговая травма?

- •5. Травма позконочника?

- •6. Травма конечностей.

- •Рекомендации по обезболиванию на догоспитальном этапе

- •Наркотические аналгетики

- •Ненаркотические аналгетики

- •Вспомогательная группа лекарственных средств, обладающих аналитическим эффектом

- •Медикаментозная терапия (основные средства состояние на 2007 г.)

- •Современные задачи и средства инфузионной терапии (Иванцов в.Н., Сидельников в.О. И др., 2007)

- •Методика оказания догоспитальной медицинской помощи при остром коронарном синдроме

- •Положение поражённых при эвакуации

- •Памятка по оказанию первой психологической помощи пострадавшим при чс

- •Глава 4. Организация и методология медицинского обеспечения населения Московской области

- •Ключевые положения

- •Классификация и нормирование поражающих факторов чс рхб – генеза.

- •4.1.1. Поражающие факторы ра.

- •Особенности организации медицинского обеспечения населения при ликвидации последствий чс радиационного генеза

- •Организация медицинского обеспечения населения при ликвидации последствий химических аварий

- •4.4. Организация медицинского обеспечения при ликвидации очагов опасных инфекций.

- •Памятка о правилах применения содержимого аптечки первой помощи на случай радиационной аварии

- •Набор радиологический врачебный

- •Показатели физической дозиметрии.**

- •Рекомендации по применению препаратов стабильного йода населением для защиты щитовидной железы и организма от радиоактивных изотопов йода.

- •2. Средства фармакологической защиты от действия аварийно опасных химических веществ (овтв). И отравляющих веществ

- •3. Средства фармакологической защиты от патогенов.

- •Специальная экстренная профилактика при известном возбудителе

- •Хронология создания вакцин

- •Национальный календарь профилактических прививок

- •Совершенствование системы эпидемиологического

- •3.3. Способы и средства обеззараживания индивидуальных запасов питьевой воды.

- •4. Индивидуальная защита населения в чс

- •Перечень стойких и нестойких овтв.

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих рецептур.

- •Состав и основные технические характеристики пакета индивидуального противохимического ипп-11

- •4.5. Современные дезинфектологические аспекты профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.

- •Варианты организации работы псп при химических авариях.

- •Набор химико–токсикологический врачебный (список лекарственных средств и инструментов на 50 поражённых).

- •Догоспитальная помощь пораженным токсикантами,

- •Догоспитальная медицинская помощь при отравлении овтв с различным механизмом действия.

- •Методика выявления инфекционных больных.

- •Порядок отбора, хранения и доставки материала для микробиологического исследования.

- •Инструкция по организации и проведению дезинфекционных мероприятий в машинах скорой медицинской помощи

- •1. Общие сведения

- •2. Проведение дезинфекционных мероприятий в салоне машины скорой помощи.

- •3. Меры предосторожности.

- •Действие медицинских сотрудников при подозрении на оои.

- •Состав индивидуальной укладки на случай экстренной профилактики при подозрении на карантинные инфекции (оои).

- •Меры экстренной профилактики.

- •Виды медицинских иммунобиологических препаратов, необходимых для плановых вакцинаций сотрудников службы медицины катастроф

- •Набор токсико-инфекционный врачебный (список лекарственных средств и инструментов на 50 поражённых)

- •Характеристика инфекционных заболеваний, эпидемиологическая обстановка по которым в Московской области, характеризуется как неблагополучная

- •Глава 5. Особые формы организации медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях

- •Организация экстренной помощи поражённым при автодорожной травме.

- •Состав медицинских чемоданов-укладок дпс угибдд гувд Московской области.

- •Медицинская укладка для стационарного поста дпс угибдд гувд Московской области.

- •11. Медицинская укладка экипажа дпс угибдд гувд Московской области.

- •5.2.Медико-тактическая характеристика и неотложная медицинская помощь при ожоговой травме

- •Особенности организации экстренной медицинской помощи при взрывной травме

- •5.4. Организация антистрессовой помощи пострадавшим и членам их семей

- •Глава 6. Экстремальные ситуации, требующие неотложной медицинской помощи

- •6.1. Химические ожоги

- •6.2. Холодовая травма

- •Пищевые токсикоинфекции

- •Ботулизм.

- •6.4. Укусы животных, змей и насекомых

- •Инструкция по применению вакцины антирабической

- •12 Марта 2003 г.

- •Глава 7. Важнейшие аспекты системы организации работы больницы Московской области в условиях чс.

- •7.1 Планирование работы на объекте здравоохранения в чс.

- •7.2. Комплекс мероприятий, проводимых при получении

- •Подготовка приёмного отделения больницы к массовому поступлению поражённых.

- •7.4. Общие принципы организации работы приёмно-сортировочного отделения.

- •7.5 Работа приёмного отделения при массовом поступлении поражённых с механической травмой и ожогами.

- •Работа приёмного отделения при массовом поступлении поражённых из химического очага.

- •. Работа приёмного отделения при массовом поступлении поражённых из очага радиационного поражения.

- •Работа приёмного отделения при массовом поступлении инфекционных больных.

- •Особенности организации работы уз в автономном режиме при чрезвычайных ситуациях.

- •Компоненты готовности учреждений здравоохранения мо к ликвидации чс биолого-социального генеза

- •Инфекционных заболеваниях

- •В) На экстренное развёртывание коек при массовых химических поражениях

- •При поступлении в лечебное учреждение – «впх-сп».

- •2. Медицинская сортировка поражённых с черепно-мозговой травмой.

- •Медицинская сортировка поражённых с повреждениями лица и шеи

- •4. Медицинская сортировка поражённых с травмой груди.

- •5. Медицинская сортировка поражённых с повреждениями таза и тазовых органов.

- •6. Медицинская сортировка поражённых с повреждениями позвоночника.

- •7. Медицинская сортировка поражённых с повреждениями живота.

- •Стандарт обеспечения безопасной транспортировки поражённых из уз

- •Список основной литературы

Дыхательная функция крови

Кровь осуществляет свою кислородно-транспортную функцию благодаря наличию в ней гемоглобина, разности парциального давления газов на этапе их транспортировки и ряда некоторых других факторов. Состав вдыхаемого, альвеолярного и выдыхаемого воздуха представлен в табл. 3, парциальное давление газов на различных этапах транспортировки — в табл. 4.

Таблица 3. Состав вдыхаемого, альвеолярного и выдыхаемого воздуха (по Уайту и др., 1981)

Газ |

Выдыхаемый (об. %) |

Альвеолярный (об. %) |

Выдыхаемый (об. %) |

О2 |

20,95 |

14,0 |

16,1 |

СО2 |

0,04 |

5,6 |

4,5 |

N2 |

79,0 |

80,0 |

79,2 |

Н2О |

— |

— |

— |

Сумма |

99,99 |

99,6 |

99.3 |

Таблица 4. Парциальное давление дыхательных газов в мм рт. ст. на различных участках их транспортировки у здоровых людей в покое (Сиггаард-Андерсен, 1960)

Давление газа |

Вдыхаемый воздух |

Альвеолярный воздух |

Артериальная кровь |

Капиллярная кровь |

Венозная кровь |

рО2 рСО2 |

158 0,3 |

103 40 |

100 40 |

40-100 40-46 |

40 46 |

В условиях покоя организм потребляет 250 мл О2 в 1 мин, а при значительной физической нагрузке эта величина может возрасти до 2 500 мл/мин.

Кислород в крови находится в двух видах — физически растворенный в плазме и химически связанный с гемоглобином (Нb). Для определения клинической значимости каждого из этих двух видов существования О2 требуется провести несложные расчеты.

Нормальный минутный объем сердца (МОС) равен 5 л/мин, из этой величины примерно 60% (3 л) приходится на плазму. Коэффициент растворимости кислорода в плазме при t = 38°С и при 760 мм рт. ст. равен 0,024 мл/мл, следовательно, в 3 л плазмы может быть растворено (3 000 х 0,024) 72 мл кислорода. В крови парциальное давление О2 во много раз меньше и составляет 80—90 мм рт. ст., а так как известно, что любой газ растворяется в жидкостях пропорционально своему парциальному давлению, то несложно рассчитать, что в 3 л циркулирующей в организме плазмы крови будет находиться не 72, а 8 мл растворенного кислорода, что составляет приблизительно всего 3% от минимальной потребности организма, равной 250 мл/мин. Эта величина настолько мала, что ею в дальнейшем можно пренебречь и не обсуждать значение физически растворенного О2 для жизнедеятельности организма.

Отсюда ясно, что единственным реальным переносчиком кислорода в организме может быть только гемоглобин. Его молекула состоит из четырех полипептидных цепей, каждая из которых связана с гемом (сложное небелковое соединение, содержащее в своем составе железо). При присоединении кислорода к гемоглобину последний превращается в оксигемоглобин. Объём переносимого кислорода зависит, в свою очередь, от суммарного количества циркулирующего гемоглобина и его кислородной ёмкости, что, в конечном итоге, определяет кислородную ёмкость крови — это то количество кислорода, которое одномоментно находится в связанном виде с Нb в артериальной крови.

Кислородная емкость 1 г гемоглобина при условии 100% насыщения крови кислородом составляет 1,34 мл, следовательно, должная величина кислородной емкости крови будет равна Нb • 1,34, или при Нb, равном 150 г/л, 150 г умножаем на 1,34 мл, и получается, что в одном литре крови будет находиться 201 мл связанного кислорода, или 20,1% по объему. Это и есть величина кислородной емкости крови.

Приведенные цифры носят академический характер. На самом деле в нормальных условиях кислородная емкость артериальной крови составляет 18—19, а венозной крови — 12—14% по объему. Разница между этими величинами носит название артериовенозной разницы по кислороду (А—В). В норме эта величина равна 5—6% по объему. Исходя из приведенных цифр, можно легко рассчитать, что организм в нормальных условиях утилизирует только 25% имеющегося в артериальной крови кислорода. Оставшиеся невостребованными 75% служат для обеспечения так называемого «запаса прочности» организма по кислороду.

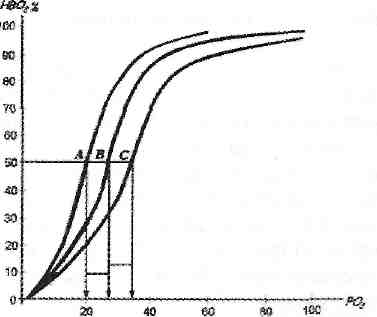

Уровень насыщения гемоглобина кислородом (sО2) зависит не только от суммарного количества гемоглобина, но и от парциального давления кислорода в крови (рО2), рН внутренней среды и температуры тела. Графическая зависимость между sО2 и рО2 носит характер S-образной кривой и отражает степень насыщения гемоглобина кислородом; иначе она называется кривой диссоциации оксигемоглобина (КДО) (рис. 1).

Рис. 1. Смещение кривой диссоциации гемоглобина.

А — влево; В — норма; С— вправо.

S-образный характер КДО имеет важное физиологическое значение, т.к. обеспечивает возможность адекватного насыщения крови при изменениях рО2 в довольно широких пределах.

Так, при снижении рО2 во вдыхаемом воздухе до 60—70 мм рт. ст. (это соответствует подъему на высоту 3—3,5 км над уровнем моря), кривая КДО смещается влево, и значительных признаков гипоксемии у человека не наблюдается.

С другой стороны, даже при значительном увеличении рО2 выше 80 мм рт. ст. (например, в условиях эксперимента в барокамере создали раО2, равное 600 мм рт. ст.), sО2 достигает своего верхнего физиологического предела, но не превышает его. Другое дело, что при таком высоком давлении возрастет примерно на 11 % содержание физически растворенного в плазме кислорода (с 1,6 до 1,8 мл/л), но это имеет весьма косвенное отношение к КДО.

Численно сродство гемоглобина к кислороду принято выражать величиной Р50. Она равна такому парциальному напряжению кислорода, при котором весь гемоглобин, имеющийся в артериальной системе организма (при рН 7,4 и 37°С), на 50% насыщается кислородом.

В норме Р50 равно 30 мм рт. ст. (см. рис. 1.). Смещение кривой насыщения Нb вправо означает уменьшение способности гемоглобина связывать кислород и, следовательно, сопровождается повышением Р50. Напротив, смещение кривой влево свидетельствует о повышенном сродстве гемоглобина к кислороду, и величина Р50 будет снижена.

Помимо вышеуказанных факторов, КДО зависит и от рН. На тканевом уровне чем дальше от легких, тем рН тканей становится меньше (один из компонентов закисления — накопление избытка углекислого газа), а это уменьшает сродство гемоглобина к кислороду; благодаря этому артериальная кровь легко отдает его тканям на уровне системы микроциркуляции. Обратным током кровь, ставшая к этому моменту уже венозной, попадает в сеть легочных капилляров, где рН значительно выше, чем в венозной сети. В результате этого сродство гемоглобина к кислороду восстанавливается и процесс переноса О2 возобновляется.

Характер КДО зависит и от температуры тела. Чем она выше, тем меньше будет сродство гемоглобина к кислороду и наоборот. Кроме вышеуказанных факторов, на транспортную функцию кислорода существенное влияние оказывает и внутриклеточный органический фосфат — 2,3-дифосфоглицерат (2,3-дфг). Он непосредственно образуется в эритроцитах, находится в молекуле гемоглобина и влияет на его сродство к кислороду. Повышение уровня 2,3-дфг в эритроцитах уменьшает сродство гемоглобина к кислороду, а понижение концентрации 2,3-дфг приводит к увеличению его сродства к О2.

Ряд патологических синдромов может сопровождаться выраженными изменениями уровня 2,3-дфг как в сторону его увеличения, так и снижения. При наличии легочных заболеваний, сопровождающихся развитием хронической гипоксии, содержание 2,3-дфг повышается и, соответственно, уменьшается сродство Нb к О2, что вызывает улучшение снабжения тканей кислородом. При кетоацидотической коме наблюдается обратный процесс. Осложняющий ее течение декомпенсированный метаболический ацидоз нарушает образование 2,3-дфг в эритроцитах, вследствие чего сродство гемоглобина к кислороду возрастает и нарушаются условия его отдачи на тканевом уровне. В консервированной крови, особенно с длительным сроком хранения, уровень 2,3-дфг снижается, поэтому при ее переливании нарушается отдача кислорода тканям.

Следовательно, смещение КДО является важнейшим физиологическим процессом, обеспечивающим транспорт кислорода в организме. К факторам, приводящим к возрастанию сродства Нb к О2 и смещению КДО влево при падении Р50, относятся:

увеличение рН;

уменьшение рСО2;

уменьшение концентрации 2,3-дфг и неорганического фосфата;

снижение температуры тела;

алкалоз.

С другой стороны, уменьшение рН, увеличение рСО2, концентрации 2,3-дфг и неорганического фосфата, а также повышение температуры и ацидоз приводят к уменьшению сродства Нb к О2 и смещению КДО вправо при возрастании Р50.

Потребление кислорода, кроме функционального состояния гемоглобина, в определенной мере отражает компенсаторную роль гемодинамики. Увеличение минутного объема кровообращения (МОК) может компенсировать недостаток кислорода в крови.