- •1.1 Понятие научного знания

- •1.2 Методы теоретических и эмпирических исследований

- •2 Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской работы

- •2.1 Этапы научно-исследовательской работы

- •3.2 Объекты промышленной собственности

- •3.3 Поиск информации в Интернете

- •3.4 Организация работы с научной литературой

- •4.2 Использование математических методов в исследованиях

- •4.3Аналитические методы

- •4.4 Подобие и моделирование в научных исследованиях

- •4.5 Классификация, типы и задачи эксперимента

- •5 Измерения. Основные понятия и определения

- •5.1 Типы шкал

- •5.3 Способы измерений

- •5.4 Методы измерений

- •5.5 Классификация погрешностей

- •5.6 Принципы описания и оценивания погрешностей

- •5.7 Систематические погрешности

- •5.8 Компенсация систематической погрешности

- •5.9 Основные понятия теории вероятности и математической статистики

- •Дисперсию, размах ряда распределения.

- •Определение минимального количества измерений

- •Исключение грубых ошибок при измерениях

- •Установление оптимальных условий измерения

- •Методы графической обработки результатов измерений

5.7 Систематические погрешности

Источниками систематических составляющих погрешности измерения могут быть все его компоненты: метод измерения, средства измерения и экспериментатор Оценивание систематических составляющих представляет достаточно трудную метрологическую задачу. Важность ее определяется тем, что знание систематической погрешности позволяет внести соответствующую поправку в результат измерения и тем самым повысить его точность. Трудность же заключается в сложности обнаружения систематической погрешности, поскольку она не может быть выявлена путем повторных измерений (наблюдений). В самом деле, будучи постоянной по величине для данной группы наблюдений, систематическая погрешность никак визуально не проявится при повторных измерениях одной и той же величины и, следовательно, экспериментатор затруднится ответить на вопрос — имеется ли систематическая погрешность в наблюдаемых результатах. Таким образом, проблема обнаружения систематических погрешностей едва ли не главная в борьбе с ними

Постоянные инструментальные систематические погрешности обычно выявляют посредством поверки средства измерения. Поверкой называют определение метрологическим органом погрешностей средства измерения и установление пригодности средства измерения к применению. Поверка производится путем сравнения показаний поверяемого прибора с показаниями более точного (образцового) средства измерения. Если на поверяемой отметке шкалы показания поверяемого прибора ХПОВ, а образцового ХОБР, то погрешность поверяемого прибора на этой отметке

ΔXпов == Xпов - Xобр.

Для устранения систематической ошибки в этом случае вводится поправка (- ΔXпов).

Пример. При измерении напряжения в сети показания вольтметра 225В. В свидетельстве о поверке указано, что на этой отметке шкалы систематическая погрешность вольтметра равна +3 В. С учетом поправки напряжение в сети равно 225 - 3 = 222 В.

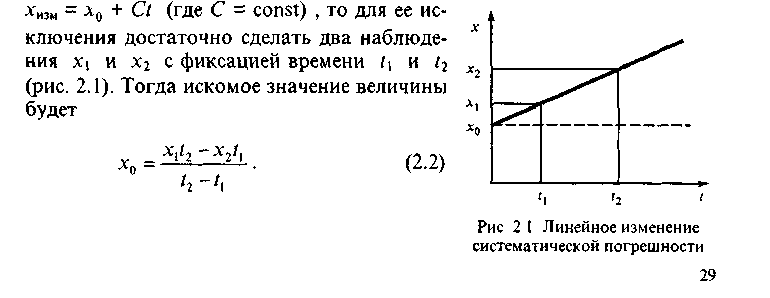

Для обнаружения изменяющейся систематической погрешности рекомендуется построить график, на котором нанесены результаты наблюдений в той последовательности, в какой они были получены. Общая картина расположения полученных точек позволяет обнаружить наличие закономерного изменения результатов наблюдений и сделать вывод о присутствии в них систематической погрешности. Простейшим, но частым случаем погрешности, изменяющейся по определенному закону, является погрешность, прогрессирующая по линейному закону, например, пропорционально времени. Такие погрешности могут быть оценены и исключены следующим образом. Если известно, что при измерении постоянной величины Хо систематическая погрешность изменяется линейно во времени, т.е.

Однако предполагая, что изменение систематической погрешности происходит по линейному закону, не всегда можно быть полностью уверенным, что это именно так. В этом случае для контроля систематической погрешности применяют метод симметричных наблюдений. Несколько наблюдений выполняют через равные промежутки времени и затем вычисляют средние арифметические симметрично расположенных отсчетов (рис. 2.2), например (x1 + x5)/2 и (х2 + х4)/2.

Теоретически, при линейной зависимости погрешности от времени, эти средние арифметические должны быть равны — это и дает возможность контролировать ход изменения погрешности. Убедившись, что погрешность изменяется по линейному закону, по формуле (2.2) находят результат измерения.

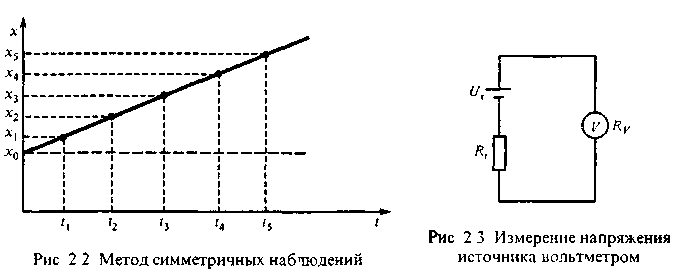

Систематические составляющие, обусловленные несовершенством методов измерения, ограниченной точностью расчетных формул, положенных в основу измерений, влиянием средств измерений на объект, свойства которого измеряются, относятся к методическим погрешностям. Единых рекомендаций по обнаружению и оцениванию методических составляющих систематической погрешности нет. Поэтому, задача решается в каждом конкретном случае индивидуально, на основе анализа примененного метода измерений, результаты которого часто зависят от квалификации и опыта экспериментатора.

П ример.

Оценим

систематическую погрешность измерения

напряжения Uх

источника,

обусловленную наличием внутреннего

сопротивления вольтметра (рис 2 3)

Внутреннее сопротивление источника

напряжения Rв

= 50 Ом, сопротивление

вольтметра Rп

= 5 кОм,

показание вольтметра Uизм=

12,2В Здесь

Uизм

= Rп

·Uх

/(Rп

+ Rв

) относительная

систематическая погрешность, определяемая

как Δс

/

U

х

=

(Uизм

-

Ux

)

·100

/ Ux

= - R1·

100 /(

R1

+

R2)

составит 0,99%, Это достаточно ощутимая

погрешность

и ее следует учесть введением поправки.

Поправка Δ равна погрешности, взятой

с обратным знаком, или в единицах

измеряемой величины

ример.

Оценим

систематическую погрешность измерения

напряжения Uх

источника,

обусловленную наличием внутреннего

сопротивления вольтметра (рис 2 3)

Внутреннее сопротивление источника

напряжения Rв

= 50 Ом, сопротивление

вольтметра Rп

= 5 кОм,

показание вольтметра Uизм=

12,2В Здесь

Uизм

= Rп

·Uх

/(Rп

+ Rв

) относительная

систематическая погрешность, определяемая

как Δс

/

U

х

=

(Uизм

-

Ux

)

·100

/ Ux

= - R1·

100 /(

R1

+

R2)

составит 0,99%, Это достаточно ощутимая

погрешность

и ее следует учесть введением поправки.

Поправка Δ равна погрешности, взятой

с обратным знаком, или в единицах

измеряемой величины

Δ = 0,99· 10 – 2 · 12,2 = +1,2 В

Таким образом, напряжение источника будет 12,2 + 1,2= 13,4 В

Отметим, что полученная оценка систематической погрешности, в свою очередь, имеет некоторую погрешность из-за погрешностей в определении Rв и Rп, а также из-за наличия инструментальной погрешности вольтметра. Эта погрешность при введении поправки не исключается и называется неисключенным остатком систематической погрешности (неисключенной систематической погрешностью).

Личные систематические погрешности связаны с индивидуальными особенностями наблюдателя. При проектировании современных средств измерения принимаются меры к тому, чтобы максимально исключить возможность появления личных погрешностей. По-видимому, по этой причине принято считать личные погрешности пренебрежимо малыми и при анализе погрешностей не принимать их в расчет.