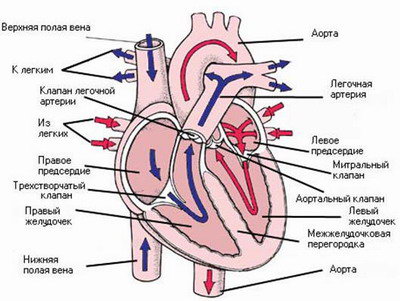

- •57.Весь сердечный цикл длится 0,8-0,86 с.

- •59.Автоматия сердца. Строение проводящей системы сердца.

- •77. Элементы экг. Значение экг для диагностики.

- •89. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха.

- •97. Состав слюны.

- •99. Функции желудка:

- •104.Регуляция желчеобразования.

- •105. Функции тонкого кишечника:

- •110) Азотистый баланс в организме. Изменение баланса.

- •111) Механизмы регуляции обмена веществ и энергии.

- •112) Значение воды, минеральных веществ и микроэлементов.

- •113) Химическая и физическая терморегуляция.

- •114) Нервные и гуморальные механизмы терморегуляции. Центр терморегуляции.

- •115)Роль выделительных процессов в поддержании гомеостаза. Кожа как орган выделения. Механизмы потоотделения.

- •117) Нервные и гуморальные механизмы регуляции мочеобразования.

- •118) Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты) и их значение для приспособительной деятельности.

- •119) Условный рефлекс. Рефлекторная дуга условного рефлекса. Свойства. Кассификация условных рефлексов. Механизмы образования условного рефлекса.

- •3 Стадии стресса:

1.Возбудимые ткани – это нервная,мышечная и железистая структуры, которые способны спонтанно или в ответ на действие раздражителя возбуждаться.

*Нервная ткань состоит из нервных клеток – нейронов и клеток нейроглии. Кроме того, она содержит рецепторные клетки.

*Мышечная ткань-способна к сокращению,что обеспечивает двигательную функцию органов и организма.. Во всех клетках мышечных тканей содержатся тончайшие сократительные волоконца — миофибриллы, образованные линейными молекулами белков — актином и миозином. При скольжении их относительно друг друга происходит изменение длины мышечных клеток.

*Поперечнополосатая (скелетная) мышечная ткань построена из множества многоядерных волокноподобных клеток длиной 1—12 см.. Из нее построены все скелетные мышцы, мышцы языка, стенок ротовой полости, глотки, гортани, верхней части пищевода, мимические, диафрагма. Особенности поперечнополосатой мышечной ткани: быстрота и произвольность (т. е. зависимость сокращении от воли, желания человека), потребление большого количества энергии и кислорода, быстрая утомляемость.

*Сердечная ткань состоит из поперечно исчерченных одноядерных мышечных клеток, но обладает иными свойствами. Клетки расположены не параллельным пучком, как скелетные, а ветвятся, образуя единую сеть. Благодаря множеству клеточных контактов поступающий нервный импульс передается от одной клетки к другой, обеспечивая одновременное сокращение, а затем расслабление сердечной мышцы, что позволяет ей выполнять насосную функцию. Клетки гладкой мышечной ткани не имеют поперечной исчерченности, они веретеновидные, одноядерные, их длина около 0,1 мм. Этот вид ткани участвует в образовании стенок трубкообразных внутренних органов и сосудов (пищеварительного тракта, матки, мочевого пузыря, кровеносных и лимфатических сосудов). железистый эпителий — образует большинство желез (щитовидную, потовые, печень и др.), клетки которых вырабатывают тот или иной секрет.

*Эпителиальные ткани имеют следующие особенности: их клетки тесно прилегают друг к другу, образуя пласт, межклеточного вещества очень мало; клетки обладают способностью к восстановлению (регенерации). Эпителиальные клетки по форме могут быть плоскими, цилиндрическими, кубическими. По количеству пластов эпителии бывают однослойные и многослойные.

Раздражимость- способность тканей изменять обмен веществ и отвечать на действие раздражителей.

Возбудимость —способность клеток отвечать на раздражение возбуждением. К возбудимым относят нервные, мышечные и некоторые секреторные клетки.

Раздражение – возникаети под действием разл.факторов,кот. Вызывают ответную реакцию. (Раздражители бывают разл.видов. Вопрос №3.)

Возбуждение — ответ ткани на ее раздражение, проявляющийся в специфической для нее функции (проведение возбуждения нервной тканью, сокращение мышцы, секреция железы) и неспецифических реакциях (генерация потенциала действия, метаболические изменения).

Проводимость- способность проводить возбуждение,т.е. проводить ПД. (скорость проведения у нерва-до 120м/c) Возбуждение и раздражение отличаются: раздражение-специфическая реакция, возбуждение распространяется по организму и является более кратковременной реакцией.

2.Фосфолипиды образуют двойной прерывистый слой. В этот слой включены белки, полярные группы которых сохраняют контакт с водной фазой. Некоторые белки пронизывают мембрану насквозь, другие погружены в липидный бислой наполовину. Часть белков связана друг с другом; другие в большей или меньшей степени окружены липидами. Одни из них являются ионными каналами, другие содержат боковые цепи гликозаминогликанов. Поверхность мембраны покрыта гликокаликсом — трехмерной сетью нитей гликозаминогликанов, соединенных между собой при помощи кальциевых мостиков. Гликокаликс обеспечивает механическую прочность мембраны, участвует в межклеточных взаимодействиях, рецепции, иммунологическом дифференцировании, разделяет молекулы веществ, контактирующих с клеткой, по величине и заряду. Молекулы липидов, образующих бислой, амфотерны. Своими гидрофильными головками они обращены в сторону водных фаз (межклеточная жидкость и цитоплазма) и формируют внешнюю и внутреннюю поверхности мембраны. Важнейшей особенностью мембранных липидов является способность к перекисному окислению (ПОЛ) с образованием свободных радикалов. Функциональное отличие мембраны одной клетки от мембраны другой определяется наличием в ней специфических мембранных белков.Белки, погруженные в фосфолипидный слой и пронизывающие его насквозь, называются внутренними мембранными белками, или белковыми каналами.Другие белки — периферические — прикреплены к поверхности клетки. С учетом выполняемых функций мембранные белки всех клеток делят на 5 классов: белки-насосы, белки-каналы, белки-рецепторы, ферменты и структурные белки.

Важнейшими функциями клеточных мембран являются барьерная, биотрансформирующая, транспортная, рецепторная, генерация электрических потенциалов и образование межклеточных контактов.

Белки-каналы представляют собой пути избирательного переноса ионов и заряженных молекул. Механизм переноса связан с конформацией белка-канала, в результате которой он открывается или закрывается. Взаимодействие рецептора с соответствующим ему лигандом инициирует закрытие или открытие связанного с рецептором канала.

Ионоселективные каналы делят на химические и электрозависимые. В первом случае раздражителем является вещество (медиатор, гормон, метаболит, лекарственное средство), во втором — возникающее в непосредственной близости от электрозависимого канала возбуждение, т.е. потенциал действия.

Ионоселективные каналы в зависимости от скорости их активации и переноса ионов делят на быстрые (например, натриевые) и медленные (например, калиевые, кальциевые).

Для каждого из переносимых через мембрану вида ионов существуют самостоятельные транспортные системы — ионные каналы (натриевые, калиевые, кальциевые, каналы для хлора), основные свойства и механизмы действия которых сходны. Ионный канал состоит из поры, воротного механизма, сенсора (индикатора), напряжения ионов в самой мембране и селективного фильтра.

3.Раздражителями, вызывающими возбуждение, являются различные внешние (действующие из окружающей среды) и внутренние (возникающие в самом организме) воздействия. Все они различны по виду энергии!

Внешние: 1) Физические- механические (щипок,удар), электрические( самый близкий,т.к. это нервный импульс), термические, звуковые, лучевые (свет, рентгеновские лучи и др.) воздействия. 2) Химические -пищевые, вещества, поступающие в организм, кислоты, щелочи и другие\раздражающие жидкости, яды и лекарственные вещества. 3)Биологическими -вирусы, микроорганизмы, насекомые и другие живые организмы. 4) Социальный раздражитель- ятрогенный врач Внутренние- физико-химические раздражители (изменение осмотического и онкотического давления,pH крови, коллоидного состояния, различные физиологически активные вещества, образующиеся в организме и изменяющие деятельность его органов (гормоны, продукты обмена веществ, например углекислота и др.).

По физиологическому раздражению адекватные (специфические) и неадекватные (неспецифические). К адекватным -раздражители, которые влияют в естественных условиях на возбудимые системы организма, приспособленные в процессе эволюции к восприятию этих воздействий. Реакцию вызывают при очень высокой силе.(для органа зрения адекватным раздражителем является свет, для органа слуха — звуковые волны, для температурных рецепторов кожи— тепло и холод )Неадекватными являются такие раздражители, к восприятию которых возбудимые системы биологически не приспособлены. При значительной силе подобных раздражителей и они могут вызвать возбуждение в данных системах. Так, мышца может сокращаться под влиянием механического, теплового и других воздействий, хотя естественными раздражителями для нее являются нервный импульс и некоторые физиологически активные вещества. Чтобы вызвать возбуждение, неадекватный раздражитель должен 'быть во много раз сильнее, чем адекватный для данного воспринимающего аппарата.

4. Реакция клеток, тканей на раздражитель определяется законами раздражения:

1.Закон "все или ничего"-это зависимость амплитуды ответа возбудимой ткани от силы раздражителя .При подпороговых раздражениях клетки, ткани ответной реакции не возникает. При пороговой силе раздражителя развивается максимальная ответная реакция, поэтому увеличение силы раздражения выше пороговой не сопровождается ее усилением. В соответствии с этим законом реагирует на раздражения одиночное нервное и мышечное волокно, сердечная мышца.

2.Закон силы: Чем больше сила раздражителя, тем сильнее ответная реакция. Однако выраженность ответной реакции растет лишь до определенного максимума. Закону силы подчиняется целостная скелетная, гладкая мышца, так как они состоят из многочисленных мышечных клеток, имеющих различную возбудимость.

3.Закон силы-длительности.(времени) Между силой и длительностью действия раздражителя имеется определенная взаимосвязь. Чем сильнее раздражитель, тем меньшее время требуется для возникновения ответной реакции. Зависимость между пороговой силой и необходимой длительностью раздражения отражается кривой силы-длительности. По этой кривой можно определить ряд параметров возбудимости.

а) Порог раздражения – это минимальная сила раздражителя, при которой возникает возбуждение.

б) Реобаза – это минимальная сила раздражителя, вызывающая возбуждение при его действии в течение неограниченно долгого времени. На практике порог и реобаза имеют одинаковый смысл. Чем ниже порог раздражения или меньше реобаза, тем выше возбудимость ткани.

в) Полезное время – это минимальное время действия раздражителя силой в одну реобазу, за которое возникает возбуждение.

г) Хронаксия – это минимальное время действия раздражителя силой в две реобазы, необходимое для возникновения возбуждения. Этот параметр предложил рассчитывать Л. Лапик, для более точного определения показателя времени на кривой силы-длительности. Чем короче полезное время или хронаксия, тем выше возбудимость и наоборот.

В клинической практике реобазу и хронаксию определяют с помощью метода хронаксиметрии для исследования возбудимости нервных стволов.

4. Закон градиента или аккомодации. Реакция ткани на раздражение зависит от его градиента, Т.е. чем быстрее нарастает сила раздражителя во времени тем быстрее возникает ответная реакция. При низкой скорости нарастания силы раздражителя растет порог раздражения. Поэтому если сила раздражителя возрастает очень медленно, возбуждения не будет. Это явление называется аккомодацией.

Физиологическая лабильность (подвижность) – это большая или меньшая частота реакций, которыми может отвечать ткань на ритмическое раздражение. Чем быстрее восстанавливается ее возбудимость после очередного раздражения, тем выше ее лабильность. Определение лабильности предложено Н.Е. Введенским. Наибольшая лабильность у нервов, наименьшая у сердечной мышцы.

5. Мембрана сост. Из 2 слоев фосфолипидов,по обе стороны-белки. Толщина- 8-10 нм. Мембрана не сплошная, в мембране имеются поры диаметром 0,5-0,7 нм. Через эти поры поступают в-ва и ионы. Поры обладают 2 свойствами: 1- избирательностью (опред.в-во),2- электропровозбудимостью (означ,что проницаемость пор зависит от величины МП) Поры имеют ворота: в условиях покоя А-активационная створка закрыта,но готовы в любую минуту открыться I-инактивационные ворота всегда открыты. В покое поры пропускают только ионы К+,которые имеют все клетки нашего организма,все органоидов клетки. К+ находится в клетке в виде солей. К+ за счет разности концентрации выходит за мембрану, а анионы остаются внутри мембраны и удерживают К+ на мембране. Выход ионов К+ продолжается,пока сила диффузии не приравнивается силам электростатического взаимодействия ( сила= 90mV).

Ходжский (1955) открыл активный механизм,который поддерживает разность концентр.ионов – натриевый и калиевый насос, нах-ся в мембране. Отвечает за обратное поступление ионов К+ из тканевой жидкости в клетку и выделение из нее Na+ против градиента их концентрации в этих средах. Он внутри клетки захватывает 3К+ и выносит на мембрану,затем захватывает 2К+ и переносит их в клетку. Отвечает за обратное

Коэффициенты переноса были выведены Ходжкиным и Хаксли.

Проводимость для калия GK на единицу площади [S/cm²]GK=GKmaxn4 ,где n- фракция К+ каналов в открытом состоянии; GNa=GNa(max)m3h , где m- фракция Na+ каналов в открытом состоянии, h- фракция Na+ каналов в не-инактивированном состоянии

6.Мембранный потенциал - это разность потенциалов между внешней и внутренней сторонами мембраны в условиях, когда клетка не возбуждена. Цитоплазма клетки заряжена отрицательно по отношению к внеклеточной жидкости неравномерным распределением анионов и катионов по обе стороны мембраны. Разность потенциалов (напряжение) для различных клеток имеет значения от -50 до -200 мВ (минус означает, что внутри клетка более отр. заряженная, чем снаружи). Образования и поддержания мембранного потенциала обеспечивают различные типы ионных насосов (в частности натрий-калиевый насос) и ионных каналов (калиевые, натриевые, хлорные ионные каналы). Причина возникновения мембранного потенциала- разность концентрации ионов внешне и внутри клетки. Разность потенциалов рассчитывается уравнением Нернста:

E —

электродный потенциал, E0 —

стандартный электродный потенциал,

измеряется в вольтах;

E —

электродный потенциал, E0 —

стандартный электродный потенциал,

измеряется в вольтах;

R — универсальная газовая постоянная, равная 8.31 Дж/(моль·K);

T — абсолютная температура;

F — постоянная Фарадея, равная 96485,35 Кл·моль−1;

n — число мольэлектронов, участвующих в процессе;

aoxи aRed — активности соответственно окисленной и восстановленной форм вещества, участвующего в полуреакции.

условие- полупроницаемая мембрана одни ионы могут через нее проникать, другие - нет. Оба эти явления зависят от наличия в мембране специальных белков: концентрационные градиенты создают ионные насосы, а проницаемость мембраны для ионов обеспечивают ионные каналы. Важнейшую роль в формировании мембранного потенциала играют ионы K+, Na+ и Cl-. Концентрации этих ионов отличаются по две стороны мембраны. Концентрационные градиенты катионов калия и натрия - это химическая форма потенциальной энергии. В преобразовании энергии в электрическую, участвуют ионные каналы - поры, которые формируются скоплениями специальных трансмембранных белков. Когда ионы диффундируют сквозь канал, они переносят единицу эл. заряда. Любое суммарное движение положительных или отрицательных ионов через мембрану будет создавать напряжение, или разность потенциалов по обе стороны мембраны. Различают пассивный и активный Т. в. через мембраны. В первом случае Т. в. происходит самопроизвольно, при этом молекулы и ионы переносятся в область с более низким электрохимич. потенциалом. Перенос молекул (ионов) в обратном направлении (активный транспорт) возможен только при одновременной затрате энергии, источником к-рой может служить гидролиз АТФ или окислит.-восстановит. реакции в цепях переноса электронов, и осуществляется спец. мол. системами — ионными насосами. Следствием такого активного Т. в., наз. первичным, является неравновесное распределение ионов Н+, Са+, Na+, K+ внутри клетки и между клеткой и окружающей средой; оно, в свою очередь, обеспечивает работу систем сопряжённого, или вторичного активного, Т. в. через мембраны.

7.Потенциал действия, возникающего на мембране электровозбудимых клеток в ответ на раздражение электрическим полем, химическим или другим стимулом. При этом мембрана возбудимой клетки способна увеличивать свою проницаемость к ионам натрия, калия, кальция. Генерация потенциала действия имеет двухфазную циклическую природу. В первой фазе возбуждения происходит реверсия (изменение знака) электрического заряда на мембране — потенциал сдвигается от обычно имеющегося в покое уровня порядка -50 — -90 мВ, до +20 — +40 мВ. Во второй фазе происходит восстановление исходного состояния мембраны, то есть и заряд, и потенциал на мембране быстро возвращаются к исходным значениям, характерным для состояния покоя клетки. Если принять уровень возбудимости в условиях физиологического покоя за норму, то в ходе развития одиночного цикла возбуждения можно наблюдать ее циклические колебания. Периоду статической поляризации соответствует исходная, фоновая возбудимость.

В период развития начальной деполяризации(локальный ответ) на очень короткое время возбудимость незначительно повышается по сравнению с исходной (фаза экзальтации). Во время развития полной деполяризации и инверсии заряда возбудимость падает до нуля. Время, в течение которого отсутствует возбудимость, называется периодом абсолютной рефрактерности: ни один, даже очень сильный раздражитель не может дополнительно вызвать возбуждение ткани. В фазе восстановления мембранного потенциала, т.е. с началом быстрой реполяризации, возбудимость начинает восстанавливаться, но она еще ниже исходного уровня. Время восстановления ее от нуля до исходной величины называется периодом относительной рефрактерности: ткань может ответить возбуждением, но только на сильные, надпороговые раздражения.Вслед за периодом относительной рефрактерности, т.е. с началом фазы медленной реполяризации, наступает короткий период супернормальной— повышенной (по сравнению с исходной) возбудимости.

Заключительный этап одиночного цикла возбуждения — повторное снижение возбудимости ниже исходного уровня (но не до нуля), называемое периодом субнормальной возбудимости, совпадает с развитием гиперполяризации мембраны.

После завершения указанных процессов возбудимость восстанавливается, и клетка готова к осуществлению следующего цикла. Фаза деполяризации- Na+ входит в клетку , фаза реполяризации- К+ выходит из клетки.

8.Возбудимость клетки во время ее возбуждения быстро и сильно изменяется. Различают несколько фаз изменения возбудимости, каждая из которых строго соответствует определенной фазе ПД и так же, как и фазы ПД, определяется состоянием проницаемости клеточной мембраны для ионов.

1.Кратковременное повышение возбудимости в начале развития ПД, когда уже возникла некоторая деполяризация клеточной мембраны. При этом достаточно небольшого увеличения силы раздражителя, чтобы деполяризация достигла Екр, при которой возникает ПД.

2.Абсолютная рефрактерная фаза (совпадает с фазой ПД)— это полная невозбудимость клетки (возбудимость равна нулю), она соответствует пику ПД и продолжается 1—2 мс; если ПД более продолжителен, то более продолжительна и абсолютная рефрактерная фаза. Клетка в этот период времени на раздражения любой силы не отвечает. Невозбудимость клетки в фазах деполяризации и восходящей части инверсии объясняется тем, что потенциалзависимые т-ворота Na-каналов уже открыты и Na+ быстро поступает в клетку по всем открытым каналам. Те ворота Na-каналов, которые еще не успели открыться, открываются под влиянием деполяризации — умен. мембранного потенциала. Поэтому дополнительное раздражение клетки относительно движения Na+ в клетку ничего изменить не может. Именно поэтому ПД либо совсем не возникает при раздражении, если оно мало; либо является максимальным, если действует раздражение достаточной силы (пороговой или сверхпороговой).

3.Относительная рефрактерная фаза (совпадает с фазой быстрой реполяризации)— это период восстановления возбудимостиклетки, когда сильное раздражение может вызвать новое возбуждение ( Б-3). Относительная рефрактерная фаза соответствует конечной части фазы реполяризации (начиная от Екр ± 10 мВ) и следовой гиперполяризации кл. мембраны, если она имеется. Пониженная возбудимость является следствием все еще повышенной проницаемости для К+ и избыточного выхода его из клетки. Поэтому, чтобы вызвать возбуждение в этот период, необходимо приложить более сильное раздражение, т.к. выход К+ из клетки препятствует ее деполяризации. Кроме того, в период следовой гиперполяризации мембранный потенциал больше и, естественно, дальше отстоит от критического уровня деполяризации. Если реполяризация в конце пика ПД замедляется, то относительная рефрактерная фаза включает и период замедления реполяризации, и период гиперполяризации, т.е. продолжается до возвращения мембранного потенциала к исходному уровню после гиперполяризации. Продолжительность относительной рефрактерной фазы вариабельна, у нервных волокон она невелика и составляет несколько мс.

4.Фаза экзальтации — это период повышенной возбудимости. Он соответствует следовой деполяризации. В некоторых клетках, например в нейронах ЦНС, возможна частичная деполяризация клеточной мембраны вслед за гиперполяризацией. Очередной ПД можно вызывать более слабым раздражением, поскольку мембранный потенциал несколько ниже обычного и оказывается ближе к критическому уровню деполяризации, что объясняют повышенной проницаемостью клеточной мембраны для ионов Na+. Скорость протекания фазовых изменений возбудимости клетки определяет ее лабильность— это скорость протекания одного цикла возбуждения, т.е. ПД. Как видно из определения, лабильность ткани зависит от длительности ПД. Это означает, что лабильность, как и ПД, определяется скоростью перемещения ионов в клетку и из клетки, которая в свою очередь зависит от скорости изменения проницаемости клеточной мембраны. При этом особое значение имеет длительность рефрактерной фазы: чем больше рефрактерная фаза, тем ниже лабильность ткани.

9. Скелетные мышцы состоят из мышечных пучков, образованных большим количеством мышечных волокон. Каждое волокно - это клетка цилиндрической формы диаметром 10-100 мкм и длиной от 5 до 400 мкм. Оно имеет клеточную мембрану - сарколемму. В саркоплазме находится несколько ядер, митохондрий образования саркоплазматического ретикулума (СР) и сократительные элементы - миофибрилы. Саркоплазматический ретикулум имеет своеобразное строение. Он состоит из системы поперечных, продольных трубочек и цистерн. Поперечные трубочки это впячивания саркоплазмы внутрь клетки. К ним примыкают продольные трубочки с цистернами. Благодаря этому, потенциал действия может распространяться от сарколеммы на систему саркоплазматического ретикулума. В мышечном волокне содержится более 1000 миофибрилл, расположенных вдоль него. Каждая миофибрилла состоит из 2500 протофибрилл или миофиламентов. Это нити сократительных белков актина и миозина. Миозиновые протофибриллы толстые, актиновые - тонкие. На миозиновых нитях расположены отходящие под углом поперечные отростки с головками. У скелетного мышечного волокна при световой микроскопии видна поперечная исчерченность, т.е. чередование светлых и темных полос. Темные полосы называют А-дисками или анизотропией, светлые 1-дисками (изотропными). В А-дисках сосредоточены нити миозина, обладающие анизотропией и поэтому имеющие темный цвет. 1-диски образованы нитями актина. В центре 1-дисков видна тонкая Z-пластинка. К ней прикрепляются актиновые протофибриллы. Участок миофибрилы между двумя 2-пластинками называется саркомером. Это структурный элемент миофибрилл. В покое толстые миозиновые нити лишь на небольшое расстояние входят в промежутки между актиновыми. Поэтому в средней части А-диска имеется более светлая Н-зона, где нет актиновых нитей. При электронной микроскопии в ее центре видна очень тонкая М-лнния. Она образована цепями опорных белков, к которым крепятся миозиновые протофибриллы.

10. 1 Фаза- электрохимическая стадия

Адекватным раздражителем за счет нервного импульса мышца в месте контактп-синапс выделяется медиатор АХ. Под влиянием АХ повышает проницаемость мембран мышечного волокна для Na и К+. И когда МП мыш.волокна достигает критического уровня деполяризации и возникаеит ПД, этот ПД распространяется до мышечного волокна. ПД вдоль мембраны суммируется, проникает внутрь волокна. Под влиянием ПД из саркоплазмотического ретикулума в саркоплазму выступает Ca.

фаза- сокращение. Кальций => саркоплазма, активирует миозин- они приобретает АТФфазу и милозин расщепляет АТФ. На актине имеются активные центры, которые закрыты белками ( тропомин и тропомиозин). Иона Cа в саркоплазме соединяются с тропонином. Са + тропонин= компекс, и взаимодействуют с тропомиозином и активные центры актина взаимодействуют с мостиками на миозине, и нити актина скользят по нитям миозина. Артомиозин обладает большой активностью.

фаза Расслабления Когда ПД исчезает в раб. вступают Са насос саркоплазмотической ретикулы. И убирает Са из саркоплазмы. Актин отходит от миозина и за счет упругости и эластичности мышца расслабляется

11. Источником энергии для сокращения и расслабления служит АТФ. На головках миозина есть каталитические центры. расщепляющие АТФ до АДФ и неорганического фосфата.. Т.е. миозин является одновременно ферментом АТФ-азой ПД Активность миозина как АТФ-фазы значительно возрастает при его взаимодействии с актином. При каждом цикле взаимодействия актина с головкой миозином расщепляется 1 молекула АТФ. Следовательно, чем больше мостиков переходят в активное состояние, тем больше расщепляется АТФ, тем сильнее сокращение. Для стимуляции АТФ-азной активности миозина требуются ионы кальция, выделяющиеся из СР. которые способствуют освобождению активных центров актина от тропомиозина. Однако запасы АТФ в клетке ограничены. Поэтому для восполнения запасов АТФ происходит его восстановление - ресинтез. Он осуществляется анаэробным и аэробным путем. Процесс анаэробного ресинтеза осуществляется фосфагенной и гликолитической системами. Первая использует для восстановления АТФ запасы креатинфосфата. Он расщепляется на креатин и фосфат, который с помощью ферментов переносится на АДФ (АДФ-Ф=АТФ). Фосфагенная система ресинтеза обеспечивает наибольшую мощность сокращения, но в связи с малым количеством креатинфосфата в клетке, она функционирует лишь 5-6 секунд сокращения. Гликолитическая система использует для ресинтеза АТФ анаэробное расщепление глюкозы (гликогена) до молочной кислоты. Каждая молекула глюкозы обеспечивает восстановление трех молекул АТФ. Энергетические возможности этой системы выше, чем фосфагенной, но и она может служить источником энергии сокращения лишь 0.5 - 2 мин. При этом работа гликолитической системы сопровождается накоплением в мышцах молочной кислоты ;1 снижением содержания кислорода. При продолжительной работе, с усилением кровообращения ресинтез АТФ начинает осуществляться с помощью окислительного фосфолирирования, т.е. аэробным путем. Энергетические возможности окислительной системы значительно больше остальных. Процесс происходит за счет окисления углеводов и жиров. При интенсивной работе в основном окисляются углеводы, при умеренной жиры. Для расслабления также нужна энергия АТФ. После смерти содержание АТФ в клетках быстро снижается и когда становится ниже критического, поперечные мостики миозина не могут отсоединиться от актиновых нитей до ферментативного аутолиза этих белков). Возникает трупное окоченение, АТФ необходима для расслабления потом, что обеспечивает работу Са-насоса

12.При нанесении на двигательный нерв или мышцу одиночного порогового или сверхпорогового раздражения, возникает одиночное сокращение. При его графической регистрации, на полученной кривой можно выделить три последовательных периода:

1.Латентный период. Это время от момента нанесения раздражения до начала сокращения. Его длительность около 1-2 мсек. Во время латентного периода генерируется и распространяется ПД, происходит высвобождения кальция из СР, взаимодействие актина с миозином и т.д.

2.Период укорочения. В зависимости от типа мышцы (быстрая или медленная) его продолжительность от 10 до 100 мсек.,

3.Период расслабления. Его длительность несколько больше, чем укорочения.

В режиме одиночного сокращения мышца способна работать длительное время без утомления, но его сила незначительна. Поэтому в организме такие сокращения встречаются редко, например так могут сокращаться быстрые глазодвигательные мышцы. Чаще одиночные сокращения суммируются.

13. Суммация - это сложение 2-х последовательных сокращений при нанесении на нее 2-х пороговых или сверхпороговых раздражений, интервал между которыми меньше длительности одиночного сокращения, но больше продолжительности рефрактерного периода.

Различают 2 вида суммации: полную и неполную суммацию.

*Неполная суммация возникает в том случае, если повторное раздражение наносится на мышцу, когда он уже начала расслабляться.

*Полная возникает тогда, когда повторное раздражение действует на мышцу до начала периода расслабления, т.е. в конце периода укорочения. Амплитуда сокращения при полной суммации выше, чем неполной. Если интервал между двумя раздражениями еще больше уменьшить. Например нанести второе в середине периода укорочения, то суммации не будет, потому что мышца находится в состоянии рефрактерности.

14. Тетанус мышцы. Тетанус- это длительное сокращение мышцы, возникающее в результате суммации нескольких одиночных сокращений, развивающихся при нанесении на нее ряда последовательных раздражений. Различают 2 формы тетануса: зубчатый и гладкий. Зубчатый тетанус наблюдается в том случае, если каждое последующее раздражение действует на мышцу, когда она уже начала расслабляться. Т.е. наблюдается неполная суммация. Гладкий тетанус возникает тогда, когда каждое последующее раздражение наносится в конце периода укорочения. Т.е. имеет место полная суммация отдельных сокращений и Амплитуда гладкого тетануса больше, чем зубчатого. В норме мышцы человека сокращаются в режиме гладкого тетануса. Зубчатый возникает при патологии, например тремор рук при алкогольной интоксикации и болезни Паркинсона.

15. Утомление - это временное снижение работоспособности мыши в результате работы. Утомление изолированной мышцы можно вызвать ее ритмическим раздражением. В результате этого сила сокращений прогрессирующе уменьшается (рис). Чем выше частота, сила раздражения, величина нагрузки тем быстрее развивается утомление. При утомлении значительно изменяется кривая одиночного сокращения. Увеличивается продолжительность латентного периода, периода укорочения и особенно периода расслабления, .но/снижается амплитуда (рис.) Чем сильнее утомление мышцы, тем больше продолжительность этих периодов. В некоторых случаях, полного расслабления не наступает, развивается контрактура. Это состояние непроизвольного длительного сокращения мышцы. Работа утомление мышц исследуются с помощью эргографии. В прошлом веке, на основании опытов с изолированными мышцами, было предложено 3 теории мышечного утомления. 1)Теория Шиффа: утомление является следствием истощения энергетических запасов, а мышце.2). Теория Пфлюгера: утомление обусловлено накоплением в мышце продуктов обмена. 3). Теория Ферворна: утомление объясняется недостатком кислорода в мышце. Действительно эти факторы способствуют утомлению в экспериментах на изолированных мышцах. В них нарушается ресинтез ЛТФ. накапливается молочная и пировиноградная кислоты, недостаточно содержание кислорода. Однако в организме интенсивно работающие мышцы, получают необходимый кислород, питательные вещества, освобождаются от метаболитов за счет усиления общего и регионального кровообращения. Поэтому были предложены другие теории утомления. В частности, определенную роль в утомлении принадлежит нервно-мышечным синапсам. Утомление в синапсе развивается из-за истощения запасов нейромедиатора. Однако главная роль, в утомлении двигательного аппарата принадлежит моторным центрам ЦНС. В прошлом веке И.М.Сеченов установил, что если наступает утомление мышц одной руки, то их работоспособность восстанавливается быстрее при работе другой рукой или ногами. Он считал, что это связано с переключением процессов возбуждения с одних двигательных центров на другие. Отдых с включением других мышечных групп он назвал активным. В настоящее время установлено, что двигательное утомление связано с торможением соответствующих нервных центров, в результате метаболических процессов в нейронах, ухудшением синтеза нейромедиаторов и угнетением синаптической передачи.

16. Гладкие мышцы имеются в стенках большинства органов пищеварения, сосудов, выводных протоков различных желёз мочевыводящей системы. Они являются непроизвольными и обеспечивают перистальтику органов пищеварения и мочевыводящей системы, поддержание тонуса сосудов. В отличие от скелетных, гладкие мышцы поперечности клетками чаще веретенообразной формы и небольших размеров, не имеющими поперечной почёрченности. Последнее связано с тем, что сократительный аппарат не обладает упорядоченным строением. Миофибриллы состоят из тонких нитей актина, которые идут в различных направлениях и прикрепляющихся к разным участкам сарколеммы. Миозиновые протофибриллы расположен рядом с актиновыми. Элементы саркоплазматического ретикулума не образуют систему трубочек. Отдельные мышечные клетки соединяются между собой контактами с низким электрическим сопротивлением - нексусами, что обеспечивает распространение возбуждения по всей гладкомышечной структуре. Возбудимость и проводимость гладких мышц ниже, чем скелетных. Мембранный потенциал(МП) составляет 40-60 мВ, так как мембрана ГМК имеет относительно высокую проницаемость для ионов натрия. Причем у многих гладких мышц МП не постоянен. Он периодически уменьшается и вновь возвращается к исходному уровню. Такие колебания называют медленными волнами (МВ). Когда вершина медленные волны, достигает критического уровня деполяризации, на ней начинают генерироваться потенциалы действия, сопровождающиеся сокращениями. МВ и ПД проводятся по гладким мышцам со скоростью всего от 5 до 50 см/сек. Такие гладкие мышцы называют спонтанно активными, т.е. они обладают автоматией. Например, за счет такой активности происходит перистальтика кишечника. Водители ритма кишечной перистальтики расположены в начальных отделах соответствующих кишок.Генерация ПД в ГМК обусловлена входом в них ионов кальция. Механизмы электромеханического сопряжения также отличаются. Сокращение развивается за счет кальция, входящего в клетку во время ПД, Опосредует связь кальция с укорочением миофибрилл важнейший клеточный белок - кальмодулин.Кривая сокращения также отличается. Латентный период, период укорочения, а особенно расслабления значительно продолжительнее, чем у скелетных мышц. Сокращение длится несколько секунд. Гладким мышцам, в отличие от скелетных свойственно явление пластического тонуса. Это способность длительное время находится в состоянии сокращения без значительных энергозатрат и утомления. Благодаря этому свойству поддерживается форма внутренних органов и тонус сосудов. Кроме того, гладкомышечные клетки сами являются рецепторами растяжения. При их натяжении начинают генерироваться ПД, что приводит к сокращению ГМК. Это явление называется: миогенным механизмом регуляции сократительной активности.

17. Взаимодействие нейронов между собой (и с эффекторными органами) происходит через специальные образования - синапсы (греч. - контакт). Они образуются концевыми разветвлениями нейрона на теле или отростках другого нейрона. Чем больше синапсов в нервной клетке, тем больше она воспринимает различных раздражений и, следовательно, шире сфера влияний на ее деятельность и возможность участия в разнообразных реакциях организма. Особенно много синапсов в высших отделах нервной системы и именно у нейронов с наиболее сложными функциями. В структуре синапса различают три элемента: 1)пресинаптическую мембрану, образованную утолщением мембраны конечной веточки аксона; 2)синаптическую щель между нейронами; 3)постсинаптическую мембрану - утолщение прилегающей поверхности следующего нейрона. В аксоплазме пресинаптического окончания происходит синтез и накопление медиаторов — веществ, с помощью которых происходит передача импульсов с пресинаптического окончания на постсинаптическую мембрану. Под влиянием нервных импульсов медиаторы высвобождаются из мест накопления (везикул), через пресинаптическую мембрану (часть пресинаптического нервного окончания) поступают в синаптическую щель и воздействуют на чувствительные участки постсинаптической мембраны (рецепторы). Воздействие на рецепторы приводит к соответствующему изменению деятельности клеток, на мембранах которых находятся эти рецепторы. Медиатор может разрушаться в синаптической щели или подвергаться обратному захвату везикулами и вновь использоваться для проведения возбуждения.

Все синапсы можно классифицировать: 1) по их местоположению - центральные (головной и спинной мозг) и периферические; 2) по принадлежности к соответствующим клеткам - нейро-нейрональные, нервно-мышечные, нейро-железистые (нейросекреторные); 3) по месту контакта в нейро-нерональных синапсах - аксо-аксональные, аксо-дендритические (дендритные), аксо-соматические, дендро-дендритические, дендро-соматические и др.; 4) по расположению относительно друг друга (Г.Шеперд) - последовательные синапсы, реципрокные синапсы, синаптические гломерулы (различным способом соединенные через синапсы клетки); 5) по развитию в онтогенезе - стабильные (например, синапсы дуг безусловных рефлексов) и динамические (появляются в процессе индивидуального развития); 6) по знаку их действия - возбуждающие и тормозящие. 7) по способу передачи сигнала - электрические (в которых сигналы передаются электрическим током) и химические (в которых передачиком или посредником является то или иное физиологически активное вещество). Существуют и смешанные - элетрохимические синапсы. 8) химические синапсы классифицируются - по форме контакта: терминальные (колбообразное соединение) и преходящие (варикозное расширение аксона), - по природе медиатора: холинергические (медиатор -ацетилхолин), адренергические (норадреналин), дофаминнергические (дофамин) ГАМК-ергические (гамма-аминомасляная кислота), глицинергические, глутаматергичес- кие, аспартатергические, пуринергические (медиатор -АТФ), - по скорости передачи возбуждения (сигнала): быстрые возбужда-ющие (в передаче принимают участие классические медиаторы потенциал сохраняется короткий промежуток времеми) и медленные (локализованы в спинном мозге, относятся к пептидным синапсам, постсинаптический потенциалы после ритмической стимуляции сохраняются в течение нескольких минут)

18. Передача возбуждения в химическом синапсе – сложный физиологический процесс, протекающий в несколько этапов. На пресинаптической мембране осуществляется трансформация электрического сигнала в химический, который на постсинаптической мембране снова трансформируется в электрический сигнал.

Синтез медиатора

Медиатором (посредником) называют химическое вещество, которое обеспечивает одностороннюю передачу возбуждения в химическом синапсе. Некоторые медиаторы (например, ацетилхолин) синтезируются в цитоплазме синаптического окончания, и там же молекулы медиатора депонируются в синаптических пузырьках. Ферменты, необходимые для синтеза медиатора, образуются в теле нейрона и доставляются в синаптическое окончание путем медленного (1–3 мм/сут) аксонного транспорта. Другие медиаторы (пептиды и др.) синтезируются и упаковываются в везикулы в теле нейрона, готовые синаптические пузырьки доставляются в синаптичекую бляшку за счет быстрого (400 мм/сут) аксонного транспорта. Синтез медиатора и образование синаптических пузырьков осуществляется непрерывно.

Секреция медиатора

Содержимое синаптических пузырьков может выбрасываться в синаптическую щель путем экзоцитоза. При опорожнении одного синаптического пузырька в синаптичекую щель выбрасывается порция (квант) медиатора, которая включает около 10000 молекул.

Для активации экзоцитоза необходимы ионы Са++ . В состоянии покоя уровень Са++ в синаптическом окончании низок и выделения медиатора практически не происходит. Приход в синаптическое окончание возбуждения приводит к деполяризации пресинаптической мембраны и открытию потенциалчувствительных Са++ -каналов. Ионы Са++ поступают в цитоплазму синаптического окончания и активируют опорожнение синаптических пузырьков в синаптическую щель

Взаимодействие медиатора с рецепторами постсинаптической мембраны

Молекулы медиатора диффундируют через синаптическую щель и достигают постсинаптической мембраны, где связываются с рецепторами хемочувствительных Na+ -каналов. Присоединение медиатора к рецептору приводит к открытию Na+ -каналов, через которые в клетку входят ионы Na+ . В результате входа в клетку положительно заряженных ионов происходит локальная деполяризация постсинаптической мембраны, которую называют возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП)

Инактивация медиатора

Ферменты, находящиеся в синаптической щели, разрушают молекулы медиатора. В результате происходит закрытие Na+ -каналов и восстановление МП постсинаптической клетки. Некоторые медиаторы (например, адреналин) не разрушаются ферментами, а удаляются из синаптической щели путем быстрого обратного всасывания (пиноцитоза) в синаптическое окончание.

Генерация ПД

В нейро-мышечном синапсе амплитуда единичного ВПСП достаточно велика. Поэтому для генерации ПД в мышечной клетке достаточно прихода одного нервного импульса. Генерация ПД в мышечной клетке происходит в области, окружающей постсинаптическую мембрану.

В нейро-нейрональном синапсе амплитуда ВПСП значительно меньше и недостаточна для того, чтобы деполяризовать мембрану нейрона до КУД. Поэтому для генерации ПД в нервной клетке требуется возникновение нескольких ВПСП. ВПСП, образовавшиеся в результате срабатывания разных синапсов, электротонически распространяются по мембране клетки, суммируются и генерируют образование ПД в области аксонного холмика. Мембрана нейрона в области аксонного холмика обладает низким электрическим сопротивлением и имеет большое количество потенциалчувствительных Na+ -каналов.

19.Нейрон – основная структурная и функциональная единица центральной нервной системы.

Это высокоспециализированные - клетки организма, чрезвычайно различающиеся по своему строению и функциям. В ЦНС нет двух одинаковых нейронов. Мозг человека содержит 25 млрд. нейронов. В общем .плане, все нейроны имеют тело - сому и отростки - дендриты и аксоны. Точной классификации нейронов нет. Но их условно разделяют по структуре и функциям на следующие группы:

1. По форме тела а. Многоугольные б. Пирамидные в. Круглые г. Овальные 2. по количеству и характеру отростков:

* Униполярные - имеющие один отростокб

*Псевдоуниполярные - от тела отходит один отросток, который затем делится на 2 ветви.с.

*Биполярные - 2 отростка, один дендритоподобный, другой аксон. * Мультиполярные - имеют 1 аксон и много дендритов.

3. По медиатору, выделяемому нейроном в синапсе: а). Холинергические б). Адренергические в). Серотонинергические г). Пептидергические и т.д.

4. По функциям: а). Афферентные или чувствительные. Служат для восприятия сигналов из внешней и внутренней среды и передачив ЦНС.

б.) Вставочные или интернейроны, промежуточные. Обеспечивают переработку, хранение и передачу информацияк Афферентным нейронам. Их в ЦНС большинство.

в) Эфферентные или двигательные. Формируют управляющие сигналы, и передают их к периферическим нейронами исполнительным органам.

5. По физиологической роли: а.) Возбуждающие б.) Тормозные

Сома нейронов покрыта многослойной мембраной, обеспечивающей проведение ПД к начальному сегменту аксона -аксонному холмику. В соме расположено ядро, аппарат Гольджи, митохондрни, рибосомы. В рибосомах синтезируются:Тигроид, содержащий РНК и необходимый для синтеза белков. Особую роль играют микротрубочки и тонкие нити -нейрофиламенты. Они имеются в соме и отростках. Обеспечивают транспорт веществ от сомы по отросткам и обратно. Кроме того. за счет нейрофиламентов происходит движение отростков. На дендритах имеются выступы для синапсов - шипики, через которые в нейрон поступает информация. По аксонам сигнал идет к другим нейронам плии волнительным органам.Основными функциями нейронов является их 1.способность к возбуждению. Возбуждение может возникать как в результате синаптических влияний на нейрон других нервных клеток, так и за счет эндогенных цитоплазматических процессов. Внешним выражением возбуждения нейрона является колебание электрического потенциала на его мембране. В невозбужденном нейроне регистрируется мембранный потенциал, или потенциал покоя, около —70 мВ.2. синтез БАВ3. 2. воспроизведение информации3. хранение и интеграция информации в пресинаптических окончаниях. 4. в аксоне: аксонный транспорт, генерация электрических импульсов, выделение медиатора. Каждый нейрон синтезирует в своем теле и затем выделяет во всех своих синапсах один и тот же медиатор, поэтому нейроны и ацетилхолиновой передачей возбуждения называются холинергическими, с адреналиновой – адренергическими.. Норадренергические нейроны обнаружены в составе среднего мозга, моста и продолговатого мозга. В состав дорсального и медиального ядер продолговатого мозга, моста и среднего мозга входят серотонические нейроны Наличие кальция в нервной клетке имеет отношение к перераспределению ионов Na+ и К+ в клетке, синтезу и секреции медиаторов, синтезу белка и РНК, аксоплазматическому транспорту. При синаптической активации постсинаптических мембран из них выделяются простагландины, которые изменяют энергетический метаболизм нейронов, участвуют в регуляции возбудимости клетки, секреции медиаторов и гормонов.

20. Нейроглия — структурный компонент нервной ткани, окружающий нервную клетку и не обладающий способностью к проведению нервных импульсов. Нейроглия выполняет ряд функций, которые обеспечивают нормальную деятельность нейронов. В нейроглии различают макроглию, микроглию и олигодендроглию. В состав макроглии входят астроглия, олигодендроглия и эпендима. Астроглия построена из звездчатых клеток — астроцитов, выполняющих трофическую и опорную функции. Их отростки формируют сеть, в петлях которой лежат нейроны. Концевые отростки астроцитов подходят к кровеносным сосудам, изолируя их от нейронов. Эпендимная глия выстилает центральный канал спинного мозга и полости мозговых желудочков. Олигодендроглия построена из клеток олигодендроцитов, имеющих слабо ветвящиеся отростки. Олигодендроциты секретируют миелин, участвуют в трофике нейронов, имеют отношение к водному обмену нервной ткани. Микроглия представлена микроглиоцитами — клетками с короткими отростками, на которых имеются мелкие выросты. Клетки микроглии выполняют фагоцитарную функцию.

Существуют следующие методы исследования функций ЦНС:

1. Метод перерезок ствола мозга на различных уровнях. Например, между продолговатым и спинным мозгом.

2. Метод экстирпации (удаления) или разрушения участков мозга.

3. Метод раздражения различных отделов и центров мозга.

4. Анатомо-клинический метод. Клинические наблюдения за изменениями функций ЦНС при поражении ее каких-либо отделов с последующим патологоанатомическим исследованием.

5. Электрофизиологические методы:

а. электроэнцефалография – регистрация биопотенциалов мозга с поверхности кожи черепа. Методика разработана и внедрена в клинику Г. Бергером.

б. регистрация биопотенциалов различных нервных центров; используется вместе со стереотаксической техникой, при которой электроды с помощью микроманипуляторов вводят в строго определенное ядро.

в. метод вызванных потенциалов, регистрация электрической активности участков мозга при электрическом раздражении периферических рецепторов или других участков;

6. метод внутримозгового введения веществ с помощью микроинофореза;

7. хронорефлексометрия – определение времени рефлексов.

21. Простейшим нервным центром является нервная цепь, состоящая из трех последовательно соединенных нейронов. Нейроны сложных нервных центров имеют многочисленные связи между собой, образуя нервные сети трех типов:

1. Иерархические. Если возбуждение распространяется на все большее количество нейронов, то такое явление называется дивергенцией (рис). Если же наоборот, от нескольким нейронов пути идут к меньшему количеству, такой механизм называется конвергенцией (рис). Например, к одному мотонейрону могут подходить нервные окончания от нескольких афферентных нейронов. В таких сетях вышележащие нейроны управляют ниже лежащими.

2. Локальные сети. Содержат нейроны с короткими аксонами. Они обеспечивают связь нейронов очного уровня ЦНС II кратковременное сохранение информации на этом уровне. Примером их является кольцевая цепь (рис). По таким цепям возбуждение циркулирует определенное время. Такая циркуляция называется реверберацией возбуждения (мех. кратковременной памяти).

3. Дивергентные сети с одним входом. В них один нейрон, т.е. вход образует большое количество связей с нейронами многих центров.

В связи с наличием многочисленных связей между нейронами сети в них может возникать иррадиация возбуждения. Это его распространение на все нейроны. В результате иррадиации возбуждение может переходить на другие нервные центры и даже охватывать всю нервную систему.

В нервных сетях большое количество вставочных нейронов, ряд из которых является тормозными. Поэтому в них может возникать несколько типов тормозных процессов:

1) Реципрокное торможение. В этом случае, сигналы идущие от афферентных нейронов, возбуждают одни нейроны. но одновременно, через вставочные тормозные нейроны, тормозят другие. Такое торможение называется также сопряженным (рис).

Возвратное торможение. При этом, возбуждение идет от нейрона по аксону к другой клетке. Но одновременно по коллатералям (ветвям) к тормозному нейрону, который образует синапс на теле этого же нейрона. Частный случай такого торможения - торможение Реншоу. При возбуждении мотонейронов спинного мозга, нервные импульсы по их аксонам идут к мышечным волокнам, но одновременно они распространяются по коллатералям этого аксона к клокам Реншоу. Аксоны клеток Реншоу образуют тормозные синапсы на телах этих же мотонейронов. В результате, чем сильнее возбуждается мотонейрон, тем более сильное тормозящее влияние на него оказывает тормозной нейрон Реншоу (рис). Такая связь в ЦНС называется обратной отрицательной.

Латеральное торможение. Это процесс, при котором возбуждение одной нейронной цепи приводит к торможению параллельной с такими же функциями. Осуществляется через вставочные нейроны.

Свойства нервных центров :

Рассматриваемые ниже свойства нервных центров связаны с некоторыми особенностями распространения возбуждения в ЦНС, особыми свойствами химических синапсов и свойствами мембран нервных клеток. Основными свойствами нервных центров являются следующие.

А. Инерционность — сравнительно медленное возникновение возбуждения всего комплекса нейронов центра при поступлении к нему импульсов и медленное исчезновение возбуждения нейронов центра после прекращения входной импульсации. Инерционность центров связана с суммацией возбуждения и последействием.

1. Односторонность проведения возбуждения. В рефлекторной дуге, включающей нервные центры, процесс возбуждения распространяется в одном направлении (от входа, афферентных путей к выходу, эфферентным путям).

2. Явление суммации возбуждения в ЦНС открыл И.М.Сеченов (1868) в опыте на лягушке: раздражение конечности лягушки слабыми редкими импульсами не вызывает реакции, а более частые раздражения такими же слабыми импульсами сопровождаются ответной реакцией: лягушка совершает прыжок. Различают временную (последовательную) и пространственную суммацию. Временная суммация обусловлена тем, что ВПСП (возбуждающие постсинаптические материалы) от предыдущего импульса еще продолжается, когда приходит следующий импульс. Поэтому данный вид суммации называют также последовательной суммацией. Она играет важную физиологическую роль, потому что многие нейронные процессы имеют ритмический характер и, таким образом, могут суммироваться, давая начало надпороговому возбуждению в нейронных объединениях нервных центров. Пространственная суммация , раздельная стимуляция каждого из двух аксонов вызывает под-пороговый ВПСП, тогда как при одновременной стимуляции обоих аксонов возникает ПД — процесс, который не может быть обеспечен одиночным ВПСП. Пространственная суммация связана с такой особенностью распространения возбуждения, как конвергенция. 3. Последействие — это продолжение возбуждения нервного центра после прекращения поступления к нему импульсов по афферентным нервным путям. Последействие является результатом ряда причин.

• Длительное существование ВПСП, если ВПСП является полисинаптическим и высокоамплитудным. В этом случае при одном ВПСП возникает несколько ПД.

• Многократные появления следовой деполяризации, что свойственно нейронам ЦНС. Если следовая деполяризация достигает Екр, то возникает ПД.

• Циркуляция возбуждения по замкнутым нейронным цепям (см. рис. 7.4). Первые две причины действуют недолго: десятки — сотни миллисекунд, третья причина (циркуляция возбуждения) может продолжаться минуты и даже часы. Таким образом, особенность распространения возбуждения (его циркуляция) обеспечивает другое явление в ЦНС — последействие. Последействие играет важнейшую роль в процессах обучения, в том числе кратковременной памяти.

4. Фоновая активность нервных центров

(тонус) объясняется: 1) спонтанной активностью нейронов ЦНС; 2) гуморальными влияниями биологически активных веществ (метаболиты, гормоны, медиаторы и др.), циркулирующих в крови и влияющих на возбудимость нейронов; 3) афферентной им-пульсацией от различных рефлексогенных зон; 4) суммацией миниатюрных потенциалов, возникающих в результате спонтанного выделения квантов медиатора из аксонов, образующих синапсы на нейронах; 5) циркуляцией возбуждения в ЦНС. Значение фоновой активности нервных центров заключается в обеспечении некоторого исходного уровня деятельного состояния центра и эффекторов. Этот уровень может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от колебаний суммарной активности нейронов нервного центра-регулятора.

5. Трансформация ритма возбуждения — изменение числа импульсов, возникающих в нейронах центра на выходе относительно числа импульсов, поступающих на вход данного центра. Трансформация ритма возбуждения возможна в сторону как увеличения, так и уменьшения. Увеличению числа импульсов, возникающих в центре в ответ на афферентную импульсацию, способствуют иррадиация процесса возбуждения (см. раздел 7.6) и последействие. Уменьшение числа импульсов в нервном центре объясняется снижением его возбудимости за счет процессов пре- и постсинаптического торможения, а также избыточным потоком афферентных импульсов. При большом потоке афферентных влияний, когда уже все нейроны центра или нейронного пула возбуждены, дальнейшее увеличение афферентных входов не увеличивает число возбужденных нейронов и нервных импульсов на выходе.

6. Большая чувствительность ЦНС к изменениям внутренней среды, например к изменению содержания глюкозы в крови, газового состава крови, температуры, к вводимым с лечебной целью различным фармакологическим препаратам. В первую очередь реагируют синапсы нейронов. Особенно чувствительны нейроны ЦНС к недостатку глюкозы и кислорода. При снижении содержания глюкозы в 2 раза ниже нормы могут возникнуть судороги. Тяжелые последствия для ЦНС вызывает недостаток кислорода в крови. Прекращение кровотока всего лишь на 10 с приводит к очевидным нарушениям функций мозга, человек теряет сознание. Прекращение кровотока на 8—12 мин вызывает необратимые нарушения деятельности мозга: погибают многие нейроны, в первую очередь корковые, что ведет к тяжелым последствиям.

7. Утомляемость нервных центров продемонстрировал Н.Е.Введенский в опыте на препарате лягушки при многократном рефлекторном вызове сокращения икроножной мышцы с помощью раздражения п. tibialis и п. peroneus. В этом случае ритмическое раздражение одного нерва вызывает ритмическое сокращение мышцы, приводящее к ослаблению силы ее сокращения вплоть до полного отсутствия сокращения. Переключение раздражения на другой нерв сразу же вызывает сокращение той же мышцы, что свидетельствует о локализации утомления не в мышце, а в центральной части рефлекторной дуги (рис. 7.6), при этом развивается синоптическая депрессия — ослабление реакции центра на раздражения (афферентные импульсы), выражающееся в снижении постси-наптических потенциалов во время длительного раздражения или после него. Она объясняется расходованием медиатора, снижением чувствительности постсинаптической мембраны к медиатору вследствие накопления метаболитов, закисления среды при длительном проведении возбуждения по одним и тем же нейронным цепям.

8. Пластичность нервных центров — способность нервных элементов к перестройке функциональных свойств. Основные проявления этого свойства следующие.

9. Посттетаническая потенциация, это усиление рефлекторной реакции в результате длительного возбуждения нейронов центра. Под влиянием многих серий нервных импульсов, проходящих с большой частотой через синапсы,. выделяется большое количество нейромедиатора в межнейронных синапсах. Это приводит к прогрессирующему нарастанию амплитуды возбуждающего постсинаптического потенциала и длительному (несколько часов) возбуждению нейронов.

22. Явление центрального торможения обнаружено И.М. Сеченовым в 1362 году. Он обнаружил, что если на поперечный разрез зрительных бугров лягушки наложить кристаллик поваренной соли или подействовать электрическим слабым током, то время рефлекса Тюрка резко удлиняется (рефлекс Тюрка - сгибание лапки при погружении ее у в кислоту). Вскоре были открыты новые факты, демонстрирующие явления торможения в ЦНС. Гольц показал, что рефлекс Тюрка затормаживается при сдавливании пинцетом другой лапки, Шеррингтон доказал наличие торможения рефлекторного сокращения разгибателя при осуществлении сгибательного рефлекса. Было доказано, что при этом интенсивность рефлекторного торможения зависит от соотношения силы возбуждающего и тормозящего раздражителей.

Торможение в ЦНС препятствует развитию возбуждения или ослабляет протекающее возбуждение. Примером торможения может быть прекращение рефлекторной реакции, на фоне - действия другого более сильного раздражителя. Первоначально была предложена унитарно-химическая теория торможения. Она основывалась на принципе Дейла: один нейрон - один медиатор. Согласно ей торможение обеспечивается теми же нейронами и синапсами, что и возбуждение. В последующем была доказана правильность бинарно-химической теории. В соответствии с последней, торможение обеспечивается специальными тормозными нейронами, которые являются вставочными. Это клетки Реншоу спинного мозга и нейроны Пуркинье промежуточного. Торможение в ЦНС необходимо для интеграции нейронов в единый нервный центр.

Постсинаптическое торможение.

Наибольшее распространение в ЦНС имеет механизм постсинаптического торможения, которое осуществляется специальными тормозными вставочными нервными клетками (например, клетки Реншоу в спинном мозге или клетки Пуркинье (грушевидные нейроны) в коре мозжечка). Особенность тормозных нервных клеток состоит в том, что в их синапсах имеются медиаторы, вызывающие на постсинаптической мембране нейрона ТПСП (тормозящие постсинаптические потенциалы), т.е. кратковременную гиперполяризацию. Например, для мотонейронов спинного мозга гиперполяризующим медиатором является аминокислота глицин, а для многих нейронов коры большого мозга таким медиатором служит гамма-аминомасляная кислота — ГАМК. Частным случаем постсинаптического является возвратное торможение.

Постсинаптическое. Оно возникает в постсинаптической мембране сомы и дендритов нейронов, т.е. после передающего синапса. На этих участках образуют аксо-дендритные или аксосоматические синапсы специализированные тормозные нейроны (рис). Эти синапсы являются глицинергическими. В результате воздействия, НЛИ на глициновые хеморецепторы постсинаптической мембраны, открываются, ее калиевые и хлорные каналы. Ионы калия и хлора входят в нейрон, развивается ТПСП. Роль ионов хлора в развитии ТПСП: небольшая. В результате возникшей гиперполяризации возбудимость нейрона падает. Проведение нервных, импульсов через него прекращается. Алкалоид стрихнин может связываться с глицериновыми рецепторами постсинаптической мембраны и выключать тормозные синапсы. Это используется для демонстрации роли торможения. После введения стрихнина у животного развиваются судороги всех мышц.

Виды постсинаптического торможения

В основе классификации постсинаптического торможения лежит путь, по которому тормозная клетка вовлекается в ответную реакцию.

Прямое (афферентное, поступательное) торможение - возникает когда тормозная клетка получает импульсы от афферентного нейрона или от вышележащих отделов центральной нервной системы.

Возвратное (эфферентное) торможение - клетки Реншоу получают импульсы по коллатералям аксона эфферентного нейрона. Эфферентный нейрон образует аксон, который иннервирует скелетные мышцы. От этого аксона отходит ответвление, которое образует синапс на клетке Реншоу. Клетка Реншоу тормозит нейрон от которого получает нервный импульс.

Пресинаптическое торможение. Пресинаптическое торможение развивается в пресинаптической части синапса за счет воздействия на его мембрану аксо-аксональных синапсов. В результате как деполяризующего, так и гиперполяризующего воздействия происходит блокирование проведения импульсов возбуждения по пресинаптическим путям к постсинаптической нервной клетке.

Пресинаптическое торможение. В этом случае тормозной нейрон образует синапс на аксоне нейрона, подходящем к передающему синапсу. Т.е. такой синапс является аксо-аксональным (рис). Медиатором этих синапсов служит ГАМК. Под действием ГАМК активируются хлорные каналы постсинаптической мембраны. Но в этом случае ионы хлора начинают выходить из аксона. Это приводит к небольшой локальной, но длительной деполяризации его мембраны.

Значительная часть натриевых каналов мембраны инактивируется, что блокирует проведение нервных импульсов по аксону, а следовательно выделение нейромедиатора в передающем синапсе. Чем ближе тормозной синапс расположен к аксонному холмику, тем сильнее его тормозной эффект. Пресинаптическое торможение наиболее эффективно при обработке информации, так как проведение возбуждения блокируется не во всем нейроне, а только на его одном входе. Другие синапсы, находящиеся на нейроне продолжают функционировать.

Пессимальное торможение. Торможение деятельности нервной клетки может осуществляться и без участия особых тормозных структур. В этом случае оно возникает в возбуждающих синапсах в результате сильной деполяризации постсинаптической мембраны под влиянием слишком частых импульсов (как пессимум в нервно-мышечном препарате). К пессимальному торможению особо склонны промежуточные нейроны спинного мозга, нейроны ретикулярной формации. При стойкой деполяризации в них наступает состояние, подобное катодической депрессии Вериго.

Выделяют первичное и вторичное торможение.

Первичное (механизм центрального торможения):

постсинаптический

пресинаптический

В процессе постсинаптического торможения процесс идет на постсинаптической мембране, возникает гиперполяризация за счет тормозного медиатора глицина. Поэтому блокируется весь нейрон одновременно.

Пресинаптическое торможение осуществляется путем вытормаживания какого-то определенного пути, идущего к данному нейрону.

Выделяют:

1) рецепроктное торможение (Н: сигнал от мышечного веретена поступает с афферентного нейрона в спинной мозг, где переключается на альфа-мотонейрон сгибателя и одновременно на тормозной нейрон, который тормозит активность альфа-мотонейрона разгибателя – открыл Шеррингтон.

2) Возвратное торможение. Н: альфа – мотонейрон посылает аксон к соответствующим мышечным волокнам. По пути от аксона отходит коллатераль, которая возвращается в ЦНС – она заканчивается на тормозном нейроне и активирует её. Тормозной нейрон выщывает торможение альфа –мотонейрона, который запустил всю эту цепочку. Т.е. альфа –мотонейрон , активируясь через систему тормозного нейрона сам себя тормозит.

3) существует ряд вариантов возвратного тормажения, в частности латеральное тормажение. Н: активируется фоторецептор, он активирует биполярную клетку и одновременно активируется рядом расположенный тормозной нейрон, который блокирует проведение возбуждения от соседнего фоторецептора к ганглинозной клетке. Этим самым происходит затормаживание информации в соседних участках. Создаются условия для четкого видения предмета.

Вторичное тормажение:

1) пессимальное – связано с истощением количества медиатора, т.е происходит удлинение абсолютной рефрактерной фа0зы (явление стойкой деполяризации). Присуще вставочным нейронам, т.к. они обладают низкой лабильностью.

2) торможение вслед за возбуждением. Связано со следовой гиреполяризацией. Возбудимость пониженная (т.е. клетка не может ответить возбуждением).

Торможение является фактором, способствующим приспособлению организма к окружающим его условиям. Так же торможение ослабляет процессы возбуждения в нервной системе и обеспечивает стабильность её работы. При отсутствии торможения, процессы возбуждения нарастали бы и накапливались, что неминуемо привело бы к разрушению нервной системы и гибели организм.

23. Рефлекторная реакция в большинстве случаев осуществляется не одной, а целой группой рефлекторных дуг и нервных центров. Координация рефлекторной деятельности это такое взаимодействие нервных центров и проходящих по ним нервных импульсов, которое обеспечивает согласованную деятельность органов и систем организма. Она осуществляется с помощью следующих процессов:

1. Временное и пространственное облегчение. Это усиление рефлекторной реакции при действии ряда последовательных раздражителей или одновременном их воздействии на несколько рецептивных полей. Объясняется явлением суммации в нервных центрах.

2. Окклюзия явление противоположное облегчению. Когда рефлекторная реакция на два или более сверхпороговых раздражителя меньше, чем ответы на их раздельное воздействие. Оно связано с конвергенцией нескольких возбуждающих импульсов на одном нейроне.

3. Принцип общего конечного пути. Разработан Ч. Шеррингтоном. В основе его лежит явление конвергенции. Согласно этому принципу на одном эфферентном мотонейроне могут образовывать синапсы нескольких афферентных, входящих в несколько рефлекторных дуг. Этот нейрон называется общим конечным путем и участвует в нескольких рефлекторных реакциях. Если взаимодействие этих рефлексов приводит к усилению обшей рефлекторной реакции, такие рефлексы называются союзными. Если же между афферентными сигналами происходит борьба за мотонейрон - конечный путь, то антагонистическими. В результате этой борьбы второстепенные рефлексы ослабляются, а жизненно важным освобождается общий конечный путь.

4. Реципрокное торможение. Обнаружено Ч. Шеррингтоном. Это явление торможения одного Центра в результате возбуждения другого. Т.е. в этом случае тормозится антагонистический центр. Например при возбуждении центров сгибания левой ноги по реципрокному механизму тормозятся центры мышц разгибателей этой же ноги и центры сгибателей правой. В реципрокных взаимоотношениях находятся, центры вдоха и выдоха продолговатого мозга. центры сна и бодрствования и т.д.

5. Принцип доминанты. Открыт А.А. Ухтомским. Доминанта - это преобладающий очаг возбуждения в ЦНС, подчиняющий себе другие НЦ. Доминантный центр обеспечивает комплекс рефлексов, которые необходимы в данный момент для достижения определенной цели. При некоторых условиях возникают питьевая, пищевая, оборонительная, половая и др. доминанты. Свойствами доминантного очага являются повышенная возбудимость, стойкость возбуждения, высокая способность к суммации, инертность. Эти свойства обусловлены явлениями облегчения, иррадиации, с одновременным повышением активности вставочных тормозных нейронов, которые тормозят нейроны других центров.

6. Принцип обратной афферентации. Результаты рефлекторного акта воспринимаются нейронами обратной афферентации и информация от них поступает обратно в нервный центр. Там они сравниваются с параметрами возбуждения и рефлекторная реакция корректируется.

24. Строение. Расположен спинной мозг в позвоночном канале от I шейного позвонка до I — II поясничных, длина около 45 см, толщина около 1 см. Передняя и задняя продольные борозды делят его на две симметричные половинки. В центре проходит спинномозговой канал, в котором находится спинномозговая жидкость. В средней части спинного мозга, около спинномозгового канала расположено серое вещество, на поперечном срезе напоминающее контур бабочки. Серое вещество образовано телами нейронов, в нем различают передние и задние рога. В задних рогах спинного мозга расположены тела вставочных нейронов, в передних — тела двигательных нейронов. В грудном отделе различают еще и боковые рога, в которых расположены нейроны симпатической части автономной нервной системы. Вокруг серого вещества расположено белое вещество, образованное нервными волокнами. Спинной мозг покрыт тремя оболочками: снаружи соединительно-тканная плотная, затем паутинная и под ней сосудистая. От спинного мозга отходят 31 пара смешанных спинномозговых нервов. Каждый нерв начинается двумя корешками, передним (двигательным), в котором находятся отростки двигательных нейронов и вегетативные волокна, и задним (чувствительным), по которому возбуждение передается к спинному мозгу. В задних корешках находятся спинномозговые узлы, скопления тел чувствительных нейронов. Перерезка задних корешков приводит к утрате чувствительности в тех областях, которые иннервируются соответствующими корешками, перерезка передних корешков приводит параличу иннервируемых мышц.

Спинной мозг выполняет рефлекторную и проводниковую функции. Первая обеспечивается его нервными центрами, вторая проводящими путями. Он имеет сегментарное строение. Причем деление на сегменты является функциональным. Каждый сегмент образует передние и задние корешки. Задние являются чувствительными, передние - двигательными. Эта закономерность называется законом Белла-Мажанди. Корешки каждого сегмента иннервируют 3 метамера тела, но в результате перекрывания каждый метамер иннервируется тремя сегментами. Поэтому при поражении передних корешков одного сегмента, двигательная активность соответствующего метамера лишь ослабляется. Морфологически тела нейронов спинного мозга образуют его серое вещество. Функционально все нейроны делятся на мотонейроны, вставочные, нейроны симпатического и парасимпатического отделов внс. Мотонейроны функционально разделяются на альфа- и гамма-мотонейроны. К мотонейронам идут волокна афферентных путей, которые начинаются от интрафузальных. т.е. рецепторных мышечных клеток. Тела а-мотонейронов расположены в передних рогах спинного мозга, а их аксоны иннервируют скелетные мышцы. Гамма-мотонейроны регулируют напряжение мышечных веретен т.е. интрафузальных волокон. Таким образом, они участвуют в регуляции сокращений скелетных мышц. Поэтому при перерезке передних корешков мышечный тонус исчезает. Интернейроны обеспечивают связь между центрами спинного мозга и вышележащих отделов ЦНС. Нейроны симпатического отдела вегетативной нервной системы находятся в боковых рогах грудных сегментов, а парасимпатического в крестцовом отделе. Все рефлексы спинного мозга делятся на соматические и вегетативные. Соматические делятся на сухожильные или миотатические и кожные. Сухожильные возникают при механическом раздражении мышц и сухожилий. Их небольшое растяжение приводит к возбуждению сухожильных рецепторов и а-мотонейронов. В результате- сокращение мышц, в первую очередь разгибателей. К сухожильным рефлексам относятся коленный, ахиллов, локтевой, кистевой и др. Например, коленный является простейшим моносинаптическим, так как в его центральной части только один синапс. Кожные рефлексы обусловлены раздражением рецепторов кожи, но проявляются двигательными реакциями. Ими являются подошвенный и брюшной. Вегетативные р-сы делятся на симпатические и парасимпатические. Те и другие проявляются, реакцией внутренних органов на раздражение рецепторов кожи, внутренних органов, мышц. Вегетативные нейроны образуют низшие центры регуляции тонуса сосудов, сердечной деятельности, просвета бронхов, потоотделения, мочевыведения, дефекации, эрекции, эрекции и т.д

По чувствительным нервным волокнам спинной мозг получает сигналы от экстерорецепторов поверхности кожи, проприорецепторов мышц туловища и конечностей и от интерорецепторов внутренних органов. Эти сигналы передаются двигательным нейронам спинного мозга, распространяются по их аксонам и регулируют сократительную деятельность всей мускулатуры тела человека, за исключением мышц шеи и головы, иннервируемых черепными нервами. Двигательные центры спинного мозга обеспечивают также постоянный тонус мышц, т. е. некоторое постоянное их напряжение, не исчезающее даже во время сна. Рефлекторный тонус мышц имеет очень важное значение для движения конечностей и сохранения определенного положения тела (стоя, сидя, лежа, при наклоне и т. д.).В боковых рогах грудного и верхних сегментах поясничного отделов спинного мозга расположены центры симпатического отдела вегетативной нервной системы, иннервирующие сосуды, потовые железы, сердце, пищеварительный тракт и другие внутренние органы, скелетные мышцы, т. е. по существу все органы и ткани организма. В боковых рогах крестцового отдела спинного мозга расположены центры парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, иннервирующие органы малого таза и являющиеся центрами мочеиспускания, дефекации и некоторых других функций. Сигналы, поступающие в спинной мозг от рецепторов, передаются по многочисленным проводящим путям, расположенным в задних и боковых канатиках спинного мозга, в центры ствола головного мозга, достигают коры больших полушарий и мозжечка. В свою очередь от расположенных выше отделов центральной нервной системы в спинной мозг приходят импульсы по проводящим путям передних и боковых канатиков. Эти сигналы оказывают возбуждающее или тормозящее действие на вставочные и двигательные нейроны спинного мозга, благодаря чему изменяется деятельность скелетной мускулатуры и внутренних органов. Каждый сегмент спинного мозга иннервирует три поперечных отрезка, или метамера, тела: свой собственный, один выше и один ниже. Таким образом, каждый метамер тела получает чувствительные волокна от трех корешков. Скелетные мышцы тоже снабжаются двигательными волокнами от трех сегментов спинного мозга.

25. Проводниковая функция спинного мозга, состоит в обеспечении связи периферических рецепторов, центров спинного мозга с вышележащими отделами ЦНС, а также его нервных центров между собой. Она осуществляется проводящими путями. Все пути спинного мозга делятся на собственные, восходящие и нисходящие. Собственные пути связывают между собой нервные центры разных сегментов спинного мозга. Их функция заключается в координации тонуса мышц, движений различных метамеров туловища. К восходящим путям относятся несколько трактов. Пучки Голля и Бурдаха проводят нервные импульсы от проприорецепторов мышц и сухожилий к соответствующим ядрам продолговатого мозга, а затем таламусу и соматосенсорным зонам коры. Благодаря этим путям производится оценка и коррекция позы туловища. Пучки Говерса и Флексига передают возбуждение от проприорецепторов, механорецепторов кожи к мозжечку. За счет этого обеспечивается восприятие и бессознательная координация позы. Спиноталамические тракты проводят сигналы от болевых, температурных, тактильных рецепторов кожи к таламусу, а затем соматосенсорные зоны коры. Они обеспечивают восприятие соответствующих сигналов и формирование чувствительности. Нисходящие, пути также образованы несколькими трактами. Кортикоспинальные пути идут от пирамидных и экстрапирамидных нейронов коры а-мотонеронам спинного мозга. За счет них осуществляется регуляция произвольных движений. Руброспинальный путь проводит сигналы от красного ядра среднего мозга, к а-мотонейронам мышц сгибателей. Вестибулоспинальный путь передает сигналы от вестибулярных ядер продолговатого мозга, в первую очередь ядра Дейтерса, к а-мотонейронам мышц разгибателей. За счет этих двух путей и регулируется тонус соответствующих мышц при изменениях, положения тела. Все рефлексы спинного мозга делятся на соматические и вегетативные. Соматические делятся на сухожильные или миотатические и кожные. Сухожильные-возникают при механическом раздражении мышц и сухожилий. Их небольшое растяжение приводит к возбуждению сухожильных рецепторов и а-мотонейронов. В результате- сокращение мышц, в первую очередь разгибателей. К сухожильным рефлексам относятся коленный, ахиллов, локтевой, кистевой и др. Например, коленный является простейшим моносинаптическим, так как в его центральной части только один синапс. Кожные рефлексы обусловлены раздражением рецепторов кожи, но проявляются двигательными реакциями. Ими являются подошвенный и брюшной. Вегетативные р-сы делятся на симпатические и парасимпатические. Те и другие проявляются, реакцией внутренних органов на раздражение рецепторов кожи, внутренних органов, мышц. Вегетативные нейроны образуют низшие центры регуляции тонуса сосудов, сердечной деятельности, просвета бронхов, потоотделения, мочевыведения, дефекации, эрекции, эрекции и т.д.Спинальные нц находятся под контролем вышележащих. Поэтому после перерезки между продолговатым и спинным мозгом возникает спинальный шок и тонус всех мышц значительно уменьшится.