- •Тема 10. Табельная кислородная аппаратура и приборы искусственного дыхания, их использование в чрезвычайных ситуациях. Виды токсических гипоксий.

- •Оксигенотерапия

- •Тема 11. Средства индивидуальной и коллективной защиты.

- •Изолирующие противогазы: их назначение, принцип устройства, правила пользования ифизиолого-гигиеническая оценка

- •Средства индивидуальной защиты глаз

- •Тема 12. Медико-тактическая характеристика очагов поражения ядерным оружием.

- •Особенности организации и проведения лечебно-профилактических мероприятий в зонах радиоактивного заражения

- •Тема 13. Средства радиационной разведки радиометрического и дозиметрического контроля. Основы оценки радиационной обстановки.

- •Технические средства радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля. Принцип устройства и правила работы

- •Методы и организация контроля радиоактивного заражения и облучения

- •Тема 14. Средства химической разведки и индикации отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ. Методика оценки химической обстановки.

- •Методы индикации ов

- •Методы извлечения ов

- •Стойкость ob

- •Тема 15. Медицинские средства профилактики и оказания помощи пораженным ионизирующими излучениями, отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами и бактериальными средствами.

- •Тема 16. Медико-тактическая характеристика очагов поражения при авариях на атомных энергетических установках.

- •Особенности радиационной разведки, дозиметрического и радиометрического контроля, специальной обработки при ликвидации аварий на аэс

- •1. Организационные и технические мероприятия.

- •Фармакологическая профилактика и коррекция нарушений организма в результате острых радиационных воздействий

- •Тема 17. Организация и средства специальной обработки при заражении ов, сдяв и рв.

- •Дегазация и деза ктивация

- •I. Ионогенные:

- •Площадки специальной обработки мпп (мрп) и отделения специальной обработки омедб

- •Полная санитарная обработка

- •Средства спецобработки эмэ

- •Порядок дегазации, дезактивации медимуществл и техники. Медицинский контроль и меры безопасности при проведении специальной обработки

- •Оглавление

Методы извлечения ов

Химические методы непосредственного определения ОВ в различных объектах оказывается иногда недостаточно чувствительным для обнаружения микроколичеств, соответствующих предельно допустимым дозам заражении. Поэтому во всех случаях отрицательного результата, полученного при непосредственном определении ОВ, необходимо проводить их извлечение.

Извлечении ОВ проводится с целью очистки от примесей, концентрирования, предотвращения гидролиза исследуемых соединений, а также переведение их в форму, удобную для индикации.

Извлечение ОВ осуществляется путем экстракции, сорбционным способом, перегонкой с водяным паром, минерализацией и т.д.

Экстракция - процесс распределения вещества между двумя несмешивающимпся фазами. Чаще всего используют экстракцию в системах твердое тело - жидкость, жидкость - жидкость.

Для извлечения ОВ из воды применяется экстракция с помощью органических растворителей (хлороформ, дихлорэтан, бензол, толуол, петролейный эфир). В делительную воронку вносят 10-15 мл соответствующего органического растворителя и 50 мл исследуемой воды, закрывают пробкой и взбалтывают 3-5 мин. После отстаивания водный слой сливают, а экстракцию при необходимости повторяют.

Экстракцию ОВ из сыпучих продуктов проводят следующим образом: 10-20 г измельченного продукта насыпают в склянку с притертой пробкой, наливают 10 мл растворителя (этилового спирта, дихлорэтана, петролейного эфира, хлороформа), взбалтывают в течение 10 мин и фильтруют полученный экстракт.

Извлечение ОВ из продуктов питания, фуража, проб почвы и растительности можно проводить методом суховоздушной экстракции. Для этого пробу насыпают в склянку для суховоздушной экстракции, к короткой трубке этой склянки присоединяют индикаторную трубку и насосом прокачивают воздух через пробу и трубку. Если проба заражена ОВ, то пары его увлекаются током воздуха (экстрагируются) и обнаруживаются с помощью соответствующей индикаторной трубки. Для усиления испарения ОВ пробу можно слегка нагреть (до 40-60 градусов).

Сорбционный метод извлечения ОВ основан на способности некоторых веществ (активированный уголь, силикагель) избирательно поглощать ОВ и другие биологически активные вещества.

В тех случаях, когда анализ воды будет проводиться спустя длительное время, или в случае отрицательного результата, полученного при непосредственном определении ОВ в воде, необходимо проводить извлечение из ОВ из воды сорбентом (БАУ).

Для этого в сосуд с исследуемой водой опускают поглотительную трубку, заполненную БАУ. Через свободный конец резиновой трубки с помощью насоса засасывают воду в систему и пропускают через БАУ 1-2 л исследуемой воды. По окончании фильтрования поглотительную трубку отсоединяют, уголь извлекают из трубки, переносят на фильтр, осушают от избытка воды, помещают в пробирку и отправляют в лабораторию. При лабораторном исследовании производят извлечение ОВ из БАУ с помощью этилового спирта.

В некоторых случаях, возможно, придется брать пробы воздуха. Для этого используют индикаторные трубки, заполненные силикагелем и обозначенные черной точкой. Через них просасывают с помощью насоса воздух (60-100 качаний), а затем трубку направляют в лабораторию.

Методом перегонки с водяным паром можно извлекать жидкости, которые ограниченно смешиваются с водой, при этом также уменьшается температура кипения перегоняемых соединений и устраняется опасность их термического разложения.

Путем перегонки с водяным паром проводят извлечение таких ОВ, как синильная кислота и люизит. Для этого в колбу вносят исследуемую пробу, закрывают пробкой с отводной трубкой, конец которой погружен в поглотительную жидкость, нагревают на спиртовке до кипения и отгоняют 1,0-1,5 мл жидкости. А затем проводят индикацию ОВ в полученном растворе с помощью качественных реакций.

Определение арсинов и солей тяжелых металлов в некоторых пищевых продуктах, в частности, в рыбе и мясе, необходимо проводить после минерализации исследуемой пробы продукта. Это связано с тем, что указанные соединения образуют прочные связи с белками, пептидами и аминокислотами. Таким образом, проведение индикации арсинов и тяжелых металлов невозможно без разрушения этих связей. Чаще всего для минерализации применяют кислоты окислители (азотную, серную, хлорную кислоты) и пергидроль.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

При оценке химической обстановки определяются:

средства применения, объекты поражения, размеры района заражения и тип ОВ;

потери л/с, зараженность боевой техники и вооружения в районе применения ОВ;

глубина опасного распространения зараженного воздуха;

стойкость ОВ в районах их применения;

ориентировочное время пребывания к средствах защиты на участке заражения и на различном удалении от него.

На основании оценки химической обстановки оповещаются войска о химическом заражении местности и воздуха, делаются выводы о боеспособности подразделений, принимаются меры по защите л/с и ликвидации последствий применения химического оружия, намечаются наиболее целесообразные действия подразделений в данной обстановке:

- определяются направления и маршруты для преодоления или обхода районов заражения;

наиболее безопасные районы для размещения подразделений, время пребывания л/с в средствах защиты;

рубежи надевания и снятия ИСЗ при преодолении районов химического заражения;

порядок проведения СО и использования сил и средств, привлекаемых для ее выполнения.

Оценка химической обстановки в ряде случаев будет иметь свои особенности в зависимости от того, находится ли подразделение непосредственно в районе применения (на зараженном участке) или в зоне распространения зараженного воздуха.

Средства применения противником химического оружия определяются, как правило, внезапно.

По данным наблюдений и разведки устанавливается каким образом было применено химическое оружие (химическими ракетами, авиационными бомбами, артиллерийскими снарядами и т.п.), размеры района применения, количество средств, участвующих в нанесении химического удара (звено самолетов, дивизион артиллерии и т.п.). Тип ОВ в районе применения можно точно установить только средствами химической разведки.

Для оценки химической обстановки необходимо знать:

скорость направления ветра;

температуру воздуха и почвы;

- степень вертикальной устойчивости воздуха (инверсия, изотермия, конвекция).

Указанные метеорологические данные в части определяются метеонаблюдением, а в подразделения сообщаются в виде метеосводки.

Степень вертикальной устойчивости приземного слоя воздуха ориентировочно может быть определена по данным прогноза погоды с помощью следующей таблицы 7:

Таблица 7

Скорость ветра, м/с

|

НОЧЬ |

ДЕНЬ |

||||

Ясно |

Полуясно |

Пасмурно |

Ясно |

Полуясно |

Пасмурно |

|

0,5 |

Инверсия |

Конвекция |

||||

0,6-2,0 |

Инверсия |

Конвекция |

||||

2,1-4,0 |

Изотермия |

Изотермия |

||||

4,0 |

Изотермия |

Изотермия |

||||

Примечание: при снежном покрове следует ожидать изотермию, инверсию.

Наблюдения показывают, что инверсия возникает при ясной погоде, малых скоростях ветра, примерно за час до захода солнца и разумеется в течение часа после восхода солнца. Конвекция возникает при ясной погоде, малых скоростях ветра, примерно через два часа после восхода солнца и заканчивается примерно за 2-2,5 часа до захода солнца.

Отображение химической обстановки:

А в - зарин

Ав - средство применения - авиация.

16.007.03

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА, ЗАРАЖЕННОСТИ БОЕВОЙ ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ

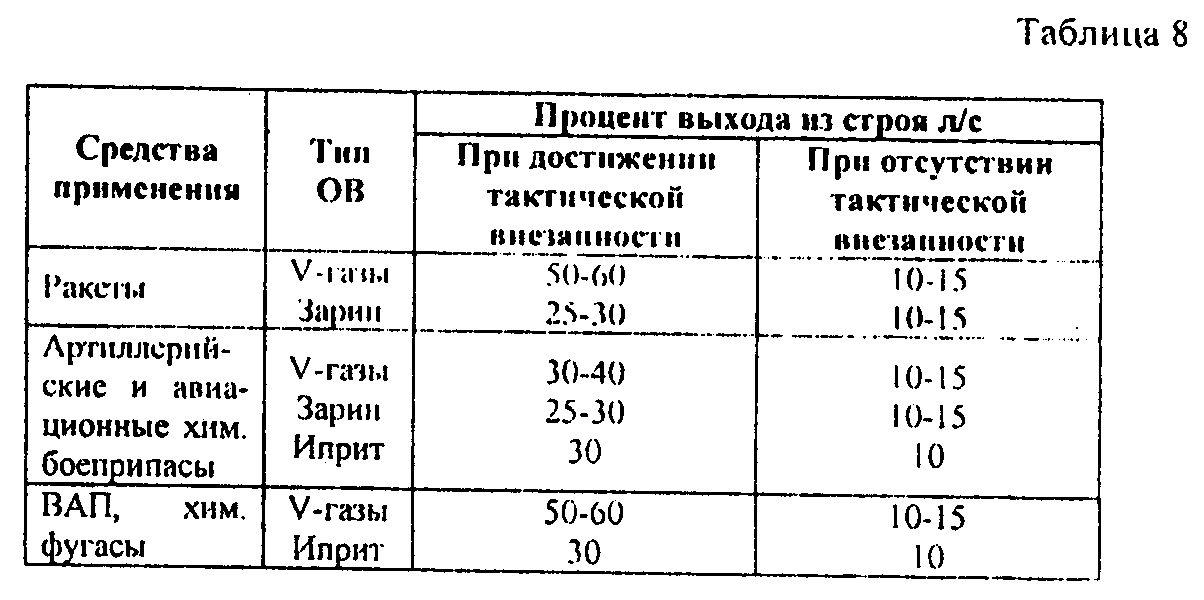

Потери л/с в районах, подвергшихся химическому нападению, определяются количеством л/с, который остался боеспособным. Величина потерь будет зависеть от внезапности применения химического оружия, характера укрытия л/с, типа ОВ и размеров района, подвергшегося нападению. Внезапность считается достигнутой, если л/с подразделений в момент применения противником химического оружия находился без надетых ИСЗ. Потери определяются по таблице 8:

Вся боевая техника и вооружение, оказавшееся в районе, по которому нанесен удар с применением ФОВ и иприта, считаются зараженными, и дальнейшее пользование ими возможно лишь при соблюдении л/с необходимых мер безопасности.

Пример: Авиация противника произвела поливку из ВАП V-газами мсб, совершающего марш в район сосредоточения. Л/с в момент поливки находился без средств защиты. Определить возможные потери л/с и количество зараженной техники.

Решение: 1). По таблице возможные потери л/с при достижении тактической внезапности составят 50-60%.

2). Поскольку поливке подвергалась вся колонна батальона, то зараженным окажется 100% техники.

Определение глубины опасного распределения зараженного воздуха

Под глубиной опасного распространения зараженного воздуха понимается расстояние от района применения химического оружия до рубежа, на котором пребывание л/с без средств защиты становится безопасным. С течением времени, прошедшего с момента применения химического оружия, глубина будет уменьшаться.

Она зависит от рельефа местности, наличия лесных массивов и метеорологических условий.

Для ориентировочных расчетов можно принять, что каждый километр леса по направлению ветра уменьшает на 2,5 км расстояние, проходимое облаком на ровной местности, т.е. 1км глубины леса соответствует 3,5 км открытой местности.

Для определения глубины расстояния зараженного воздуха используются данные, приведенные в таблице №9 из методики оценки химической обстановки, Воениздат 1067 г.

Пример: Определить максимальную глубину распространения зараженного воздуха от участка заражения, созданного в результате применения зарина ствольной артиллерией. Метеорологические условия: изотермия, скорость ветра - 4 м/сек

Решение: В таблице 9 для случая применения зарина ствольной артиллерией находим, что максимальная глубина распространения 0В - 30 км.

Таблица 9

Глубина опасного распространения зараженного воздуха (при изотермии) км

Тип ОВ |

Средства применения |

Глубина опасного распространения зараженного воздуха при устойчивом ветре |

|

до 2 м/с |

2-4 м/с |

||

Зарин |

Артиллерия Ракеты Авиация |

45 30 50 |

30 20 40 |

Иприт |

Артиллерия Авиация |

16 24 |

11 15 |

V-газы |

ВАП Артиллерия Ракеты |

20 10 2 |

20 10 2 |

Примечание:

При ясной солнечной погоде (в условиях конвекции) глубина уменьшается примерно в 2 раза. В инверсионных условиях максимальная глубина распространения облака может достигать 50 км и более.

При неустойчивом ветре глубина распространения для зарина будет в 3 раза, а для иприта в 2 раза меньше величин, указанных в таблице для изотермии.

Определение стойкости ОВ.

Под стойкостью ОВ понимают способность его оказывать поражающее действие на живую силу, находящуюся на зараженной местности, в течение некоторого времени после применения (табл. 10).

Пример: Определить стойкость зарина при применении его авиацией. Метеорологические условия: скорость ветра - 3 м/сек, температура - 20°С.

Решение: По таблице находим, что стойкость зарина при указанных метеорологических условиях составит 4 часа.

Таблица 10