- •6. Типология организаций: общие подходы

- •7. Типология организаций по взаимодействию с внешней средой (механистические и органические).

- •8. Типология организаций по типу взаимодействия подразделений (линейная, функциональная, смешанная, дивизиональная, проектная, сетевая и матричная).

- •9. Теории (модели, образы) организации. Развитие взглядов на предмет теории организации.

- •10. Организация как система. Ресурсная модель организации.

- •11. Внешняя и внутренняя среда организации. Жизненный цикл организации.

- •12. Современные понятия организации. Современные типы организаций информационного общества (эдхократическая, многомерная, партисипативная и др.).

- •13. Общая характеристика современных подходов к управлению организацией. Системная модель организации как объекта управления.

- •14. Классические теории организационного управления: «научное управление» ф. Тейлора, административная школа а. Файоля, бюрократическая концепция м. Вебера, школа человеческих отношений э. Мэйо.

- •15. Процессный подход к управлению организацией.

- •16. Поведенческий подход к управлению организацией к. Арджириса, р. Лайкерта, д. МакГрегора и ф. Херцберга.

- •17. Ситуационный подход в управлении (п. Лоуренс, Дж. Лорш, ф. Каст и др.).

- •18. Системный подход в управлении (д. Катц, р. Кан и др.).

- •19. Феномен организационной власти: классификация оснований власти. Модели применения и методы использования организационной власти.

- •20. Управление стратегией организации. Стратегическое управление и планирование. Типы стратегий бизнеса (п. Котлер). Применение swot- анализа при разработке стратегии.

- •21. Стратегические цели и миссия организации. Требования, предъявляемые к заявлению о миссии. Предназначение миссии.

- •22. Управление персоналом как стратегическим ресурсом организации. Характеристика системы управления персоналом современной организации.

- •23. Феномен организационного поведения. Организационная власть как фактор организационного поведения. Классификация оснований власти.

- •24. Модель власти в организационном поведении. Классификация источников власти Дж. Френча и б. Рейвена. Косвенные методы влияния и приемы использования организационной власти.

- •25. Ценности персонала и организационное поведение. Источники и виды ценностей.

- •26. Личностные характеристики, влияющие на организационное поведение: авторитаризм, макиавеллизм, локус контроля, ориентация на достижения, склонность к риску, догматизм.

- •27. Проблема нормы и патологии в организационном поведении. Проблема адаптации человека в организации.

- •28. Современные подходы к пониманию организационного поведения. Изменение парадигм организационного поведения: влияние процесса глобализации, культурное разнообразие.

- •2.2. Исследование культурных различий

- •29. Вхождение индивида в организацию: основные модели, процессы и закономерности.

- •30. Природа групп в организации. Классификация групп, стадии развития группы. Групповая динамика. Общие характеристики групп в организации (состав, структура, групповые процессы, нормы, санкции).

- •31. Взаимодействие человека и группы. Положение индивида в группе (позиция в группе, статус, роль). Групповая идентичность. Групповые защитные механизмы.

- •32. Групповое принятие решений: формы, феномены, проблемы каче-

- •33. Межгрупповая динамика. Межгрупповые проблемы в организациях. Причины конфликтов между группами в организации и методы их разрешения.

- •34. Феномен команды в организации. Факторы и методы формирования команд. Виды команд. Технологии управления и совершенствование командных процессов.

- •35. Организация как система коммуникаций. Структура процесса

- •Вместе с вербальной системой коммуникации невербальное общение обеспечивает обмен той полнотой информации, которая необходима для организации совместной деятельности.

- •Типы коммуникационных сетей

- •36. Межличностные и организационные барьеры коммуникаций в организациях. Слухи в организации: условия порождения.

- •37. Методы оптимизации коммуникации в организациях. Совершенствование межличностного общения и информационного обмена в организации. Регулирование информационных потоков.

- •38. Понятие организационной культуры. Основные проблемы ее изучения. Метафоры организационной культуры (м. Элвессон).

- •39. Методы и подходы к изучению организационной культуры.

- •40. Структура организационной культуры: основные компоненты и

- •41. Содержание организационной культуры по ф. Харрису и р. Морану, уровневые модели культуры (э. Шейн; т. Дил и а. Кеннеди; х. Трайс и Дж. Бейер).

- •Артефакты

- •Провозглашаемые ценности

- •Базовые представления

- •44. Взаимосвязь организационной культуры и эффективности органи-

- •45. Соотношение организационной культуры и психологического

- •49. Содержательные (диспозиционные) теории мотивации: теория ие-

- •51. Процессуальные теории трудовой мотивации: теория ожидания

- •55. Поведенческие теории лидерства: теория к. Левина, двухфакторная теория Университета Огайо, «управленческая решетка» р. Блейка и Дж. Моутона, концепция «системы управления 1, 2, 3 и 4» р. Лайкерта.

- •57. Новые подходы к феномену лидерства: теория атрибутивного лидерства, харизматическое и трансформационное лидерство.

- •58. Критерии оценки эффективности руководства. Роль лидерства в формировании, внедрении и развитии культуры организации.

27. Проблема нормы и патологии в организационном поведении. Проблема адаптации человека в организации.

Проблема нормы и патологии в поведении людей в организации

В настоящее время в психологии все ещё не существует единого представления о норме. Одним из ведущих источников заимствований в психологии является понятийный аппарат медицины, в частности, психиатрии. В психиатрии понятие «нормы» традиционно существует в виде дихотомии «норма - патология».

Впервые вопрос о норме возник в тех областях психиатрии и психологии, которые имели дело с так называемыми пограничными явлениями, такими как психопатии. Усилению интереса к проблеме нормы и патологии способствовал психоанализ З. Фрейда, включивший «психопатологии обыденной жизни». В 1908 году вышла статья Ганнушкина «Постановка вопроса о границах душевного здоровья», в которой он указал, что установить пограничную линию между нормальными и патологическими явлениями практически невозможно, потому что между здоровьем и болезнью существует множественные многообразные ступени.

На сегодняшний день Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) предлагает следующее определение «нормы»: норма - этический стандарт, модель поведения, рассматриваемая как желательная, приемлемая и типичная для той или иной культуры.

В современной науке выделяют несколько подходов к пониманию «нормы».

Статистический подход

Самым распространенным для многих психологов и психиатров является понимание нормы как чего-то среднего, установившегося, не выделяющегося из массы, как наиболее приспособленного, адаптированного к окружающей среде. Как правило, чем реже встречается та или иная форма поведения, тем больше вероятность, что ее будут воспринимать как аномальную. Быть нормальным значит быть, как все, соответствовать усредненному стандарту (среднестатистическому нормативу) оценки возможностей человека.

Адаптационный подход

Быть нормальным значит быть приспособленным, адаптированным. Этот подход наиболее близок к целостному взгляду на человека, живущего в изменяющихся условиях. При этом социальная адаптация является сужением приспособленности. Так, Домбровский считал, что способность социально адаптироваться к любым условиям и на любом уровне свидетельствует о неразвитости личности.

Последователи этого подхода рассматривают норму и ненорму в связи с понятием «адаптация». При этом адаптация понимается, во-первых, как динамическое равновесие между организмом и средой, а во-вторых, как динамическое равновесие между психическими процессами и деятельностью человека.

Для нормы характерным признаком является наличие жизненной цели; наличие устойчивых структурных черт личности в процессе её развития и тех черт, которые изменяются в процессе её развития.

В целом норма и ненорма - это всегда процесс, в ходе которого личность достигает или не достигает своего функционального оптимума (оптимума психического функционирования). То есть, норма - процесс достижения личностью (биопсихосоциальной единицей) функционального оптимума и динамического равновесия в реализации целей самосохранения, развития и самореализации.

Понятие «нормы» смещается до границ индивида

Каждый человек рассматривается по отношению к самому себе: каким он был, каким он стал. Таким образом, проблема нормы вовсе снимается.

Культурно-релятивистский подход

Не решает проблемы и подход с позиции культурного релятивизма. Согласно ему, о норме и патологии можно судить лишь на основании соотношения особенностей культуры определенных социальных групп, к которым принадлежат исследуемые. То, что вполне нормально для одной социальной группы, для другой будет выглядеть как патология. Нормальное-то, что соответствует представлениям данной культуры о норме.

Однако, как считают отдельные исследователи, при таком подходе, по крайней мере, два обстоятельства делают невозможным однозначное определение нормального и патологического поведения: множественность социальных отношений, «социумов», к которым принадлежит любой индивид, и неоднородность предъявляемых каждым таким социумом требований. Поэтому поведение индивида регулируется не единым набором норм, а множеством требований, хотя и связанных между собой, но не совпадающих и подчас не согласуемых друг с другом (требования семьи, рабочего коллектива, социальной среды и т.д.). К тому же, существуют универсальные психические расстройства, например, старческое слабоумие, которые не зависят ни от культуры, ни от ранга.

Психопатологический подход

Довольно распространенным среди исследователей стало принятие негативных критериев нормы. Согласно этому подходу норма понимается, прежде всего, как отсутствие каких-либо выраженных патологических симптомов. Если у человека этих симптомов не обнаруживается, значит, он нормален, значит, он здоров. Здоровье определяется через нездоровье, норма - через аномалию. По такому пути идут многие исследователи за рубежом, которые в своих тестах и опросниках исходят из представлений и категорий, заимствованных из психиатрии, и на их основе строят структуру как больной, так и здоровой личности. Однако не вызывает сомнений однобокость этого подхода.

Гуманитарный (гуманистический) подход

Оценка нормы самой по себе, не в отношении патологии, при отсутствии дихотомии «норма-патология». Этот прямо противоположный подход описывает критерии психического здоровья и пытается выделить то позитивное, что несет в себе нормальная личность. Широко ставится вопрос о здоровье личности как о некотором особом достоянии, полноте, а не об одном отсутствии тех или иных ущербов и недугов.

Данный подход тесно связан с теорией личности. Норма - это человек самосовершенствующийся, самоактуализирующийся.

А. Маслоу предлагает следующие характеристики самоактуализирующихся личностей:

эффективное восприятие реальности, устойчивость к тому, что воспринимается;

принятие себя, других, природы; отсутствие стыда, вины, тревоги;

непосредственность, простота, естественность;

центрированность на цели;

независимость и наличие потребности в уединении от суеты;

автономия, т.е. независимость от культуры и окружения; наличие ответственности за свою судьбу;

спокойное отношение к социальным поощрениям;

свежесть восприятия, открытость новым впечатлениям, умение радоваться жизни;

вершинные переживания, состояния подъема и экстаза;

глубокие межличностные отношения;

разграничение целей и средств;

философское чувство юмора;

сопротивление окультуриванию.

Фромм выделяет следующие характерные черты нормы:

продуктивная деятельность, т.е. созидание;

связь человека с внешним миром через эмоции и переживания;

постижение объективной реальности своим интеллектом;

осознание собственной неповторимости при наличии связи с ближними и с другими людьми;

отсутствие признания иррациональных авторитетов, но охотное подчинение рациональным;

постоянное возрождение нормального человека;

нормальный человек смотрит на жизнь как на величайшее из дарованных ему благ.

Адаптация – процесс со сложной структурой, включающей следующие взаимосвязанные аспекты:

- организационный;

- социально-психологический;

- профессиональный.

Адаптация является одним из критериев эффективности предприятия и оказывает влияние на способность фирмы производить максимальный объем продукции приемлемого качества с минимальными затратами человеческих, временных, информационных и др. ресурсов производства.

Адаптация означает включение личности в новую для нее предметно-вещевую и социальную среду. Когда человек поступает на работу, он включается в систему внутриорганизационных трудовых отношений, занимая в ней одновременно несколько позиций. Поступая на предприятие, человек имеет определенные цели, потребности, ценности, нормы, установки поведения. В соответствии с ними pаботник предъявляет и требования к организации к условиям труда, к оплате, содержанию, возможностям роста, к социальной среде.

Организация предъявляет требования к образованию, квалификации, производительности, дисциплине, умению работать в коллективе, готовности положительно воспринимать имеющиеся условия производства. В ходе взаимодействия работника и организации происходит их взаимное приспособление, протекает процесс адаптации.

Принято выделять первичную и вторичную адаптацию. Первичная происходит при первоначальном вхождении молодого человека в настоящую трудовую деятельность. Вторичная происходит в двух случаях: при переходе работника на новое рабочее место, со сменой или без смены профессии, а также при существенных изменениях производственной среды, ее технических, экономических или социальных элементов.

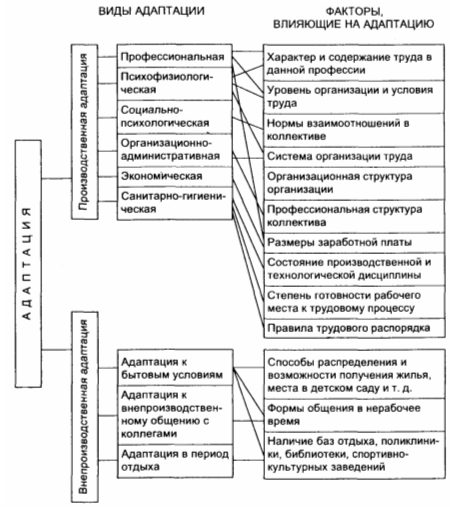

Трудовая адаптация имеет сложную структуру. В ней выделяют психофизиологический, социально-психологический и профессиональный аспекты[1]:

1. Психофизическая адаптация - это процесс освоения совокупности всех условий, необходимых для работника во время труда.

2. Социально-психологическая адаптация - это включение работника в систему взаимоотношений коллектива с его традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями.

3. Профессиональная адаптация выражается в определенном уровне овладения профессиональными навыками и умениями, в формировании некоторых профессиональных качеств, в развитии положительного отношения работника к своей профессии.

Адаптация означает включение личности в новую для нее предметно-вещевую и социальную среду. Когда человек поступает на работу, он включается в систему внутриорганизационных трудовых отношений, занимая в ней одновременно несколько позиций. Поступая на предприятие, человек имеет определенные цели, потребности, ценности, нормы, установки поведения. В соответствии с ними pаботник предъявляет и требования к организации к условиям труда, к оплате, содержанию, возможностям роста, к социальной среде.