- •Некоммерческое акционерное общество

- •Информационно – измерительная техника

- •5В071800 – Электроэнергетика

- •1 Лекция № 1. Введение. Общие свойства средств измерений

- •2 Лекция № 2. Измерение постоянного тока и напряжения

- •3 Лекция № 3. Измерение переменных токов и напряжений

- •4 Лекция № 4. Методы, измерительные преобразователи и приборы для измерения периодических сигналов

- •5 Лекция № 5. Цифровые преобразователи и приборы

- •6 Лекция № 6. Электронные аналоговые и цифровые осциллографы

- •7 Лекция №7. Цифровые приборы для измерения частотно-временных параметров сигналов телекоммуникационных систем

- •8 Лекция №8. Измерение характеристик усилителя

- •9 Лекция № 9. Измерение сопротивления, емкости и индуктивности

- •10 Лекция № 10. Измерение мощности

- •11 Лекция №11. Измерение расхода электрической энергии

- •12 Лекция № 12. Информационные измерительные системы

3 Лекция № 3. Измерение переменных токов и напряжений

Содержание лекции: измерительные трансформаторы тока и напряжения; электромагнитные измерительные приборы; схемы измерения тока и напряжения.

Цель лекции: изучить назначение и метрологические параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, их схемы включения; принцип действия и устройство ИМ электромагнитной системы; практические схемы измерения тока и напряжения в сети переменного тока.

Схемы контроля тока и напряжения выполняются по стандартной структуре: измерительный преобразователь – проводная линия связи – показывающий или регистрирующий прибор. В качестве преобразователей применяются статические электромагнитные аппараты – измерительные трансформаторы ИТ.

Трансформаторы тока.

Трансформаторы тока (ТТ) предназначены для:

уменьшения измеряемого тока в электроустановках до 1000В до 5А, или до 1А с целью подключения стандартных средств измерений и аппаратов защиты;

отделения измерительной цепи от высоковольтных цепей в установках напряжением свыше 1000В и выполнения тех же функций, что и в низковольтных установках.

ТТ представляет тороидальный магнитопровод 1 (см. рисунок 3.1) из качественной электротехнической стали. По поверхности торойда намотана вторичная обмотка 2. Первичная обмотка в виде проходной шины 3 отделена от торойда слоем изоляции на основе эпоксидных смол.

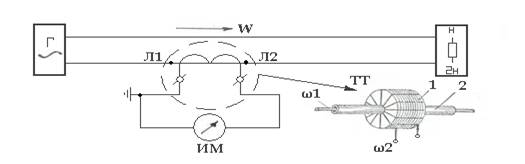

Г – генератор (источник питания); ZН – нагрузка цепи; Л1-Л2 – начало и конец первичной обмотки; И1-И2 – начало и конец вторичной обмотки.

Рисунок 3.1 – Схема включения трансформатора тока

ТТ характеризуется метрологическими характеристиками:

номинальным первичным током – IН1 (свыше 5А – до 40кА);

номинальным вторичным током – IН2 (5 или 1А);

номинальным коэффициентом трансформации – КТН.

Коэффициент КНТТ есть номинальный коэффициент трансформации ТТ

KНТТ = 2/1 = IH1/IH2,

где IH1, IH2 – номинальные первичные и вторичные токи ТТ.

Токовая погрешность ТТ равна

δI = 100(I2 КНТТ – I1)/I1, %.

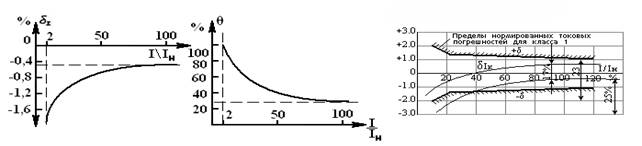

Как видно из рисунка 3.2а, токовая погрешность отрицательная для промышленных ТТ и увеличивается по мере уменьшения нагрузки в электрической цепи.

Угловая погрешность δθ определяется углом θ, измеряемым в минутах (см. рисунок 3.2, б). Угловая погрешность очень сильно зависит от коэффициента мощности cos φ в электроустановке, так как

δθ = 00291 θ tgφ.

а) б) в)

Рисунок 3.2 – Токовая (а), угловая (б) погрешности ТТ класса точности 0,5; нормированные пределы и токовая погрешность компенсированного ТТ (в)

Токовая погрешность влияет на результат измерения тока в информационных системах, так как, по существу, δI определят абсолютную погрешность коэффициента трансформации Ктт – ΔКтт = γттКнтт/100.

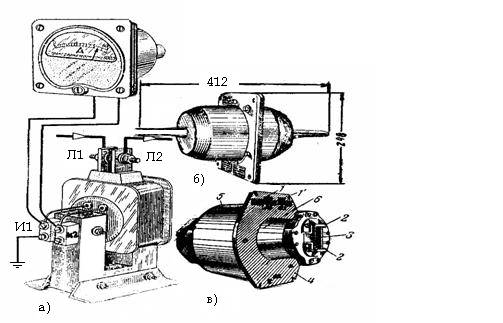

В качестве ИМ в ИС с ТТ применяется прибор электромагнитной системы (ЭМС) (см. рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Устройство ИМ ЭМС: 1 – неподвижная катушка; 2 – подвижный элемент

В ИМ ЭМС вращающий момент создаётся за счёт взаимодействия магнитного поля катушки с измеряемым током и подвижным лепестком из пермаллоя. Противодействующий момент создаётся одной пружиной. За счёт взаимодействия этих моментов стрелка прибора отклоняется на угол, пропорциональный α = ζ I2.Такой прибор может измерять как постоянный, так и переменный токи. На переменном токе он измеряет действующее значение тока. Шкала прибора практически линейная, но 1/5 (20%) часть в начале шкалы – не рабочая. В эксплуатации находятся приборы классов точности 1,5 и 2,5.

На рисунке 3.4 приведен внешний вид ТТ.

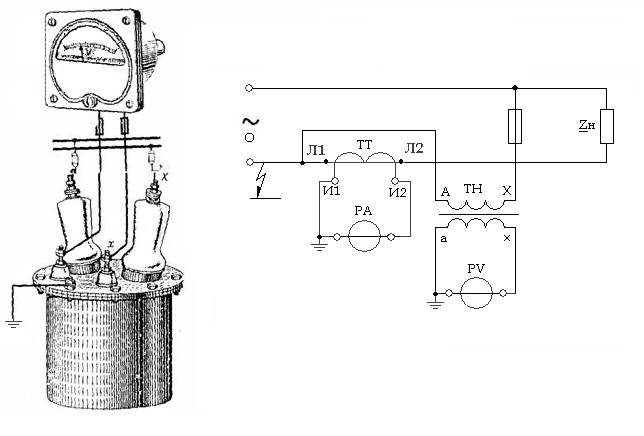

Для измерения напряжения в электроустановках с рабочим напряжением свыше 0.4 кВ применяются измерительные трансформаторы напряжения (ТН). ТН – обычный электромагнитный аппарат, конструктивно похожий на силовой понижающий трансформатор. На рисунке 3.5 приведена электрическая схема однофазного ТН. Первичная обмотка с большим числом витков ω1, рассчитанная на номинальное напряжение Uн1, присоединяется к электрической линии высокого напряжения UС £ UН1. Во вторичную обмотку с числом витков ω 2 < ω 1 и, рассчитанной на номинальное вторичное напряжение UН2 = 100В, подключается ИМ ЭМС – вольтметр.

Для ТН установлен номинальный коэффициент трансформации

КНТН = ω 1/ω 2 = UН1/UН2.

Как и ТТ, ТН имеет погрешности: погрешность по напряжению δu =100(U2 КНТН –U1)/U1%; угловую погрешность – δθ, определяемую, как и для ТТ в виде δθ = 0,0291 δ tgφ, где δ - угол, образованный вектором первичного напряжения и повёрнутым на 180о вектором приведённого вторичного напряжения (см. рисунок 3.6, б).

Обмотки ТН маркируются следующими обозначениями: первичная – заглавными буквами А (начало) и Х (конец). Концы вторичной обмотки – прописными аналогичными буквами.

Рисунок 3.4 – ИС с ТТ и ИМ ЭМС (а); проходной одновитковый ТТ с фарфоровой изоляцией типа ТПОЛ-10 на 10кВ и ток 1кА с двумя сердечниками (б); проходной шинный ТТ с фарфоровой изоляцией типа ТПШФ – 10 на 10кВ, 3кА с двумя сердечниками (1, 1! – выводы вторичных обмоток; 2 – опорные планки для шин; 3 – отверстие для ввода шин; 4 – фланец; 5 – кожух; 6 – фарфоровый изолятор)

а) б) в)

Рисунок 3.5 – Электрическая схема (а), векторные диаграммы (б) и внешний вид (в) ТН

а) б)

Рисунок 3.6 – ИС с ТН и вольтметром (а) и схема измерения тока и напряжения при помощи ИТ