- •В.М. Кроль

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть I

- •Раздел I восприятие и узнавание

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глав а 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •6.1. Теща или жена

- •6.2. Неоднозначная геометрия

- •6.3. «Ваза или два профиля?»

- •Глава 7 Картины

- •Глава 8 Невозможные фигуры

- •Раздел 2 мышление

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Условно-рефлекторное поведение

- •2.2. Механизмы образования ассоциативных связей

- •2.3. Инстинктивное поведение и обучение

- •3.2. Перебор символов действий. «Ага-реакция»

- •Глава 4 Моделирование процессов мышления и творчества

- •4.1. Виды мышления

- •4.2. Основные операции и процедуры мышления

- •4.3. Модели механизмов мыслительных процессов

- •4.4. Семантические сети

- •4.5. Построение, анализ и оценки мысленных планов деятельности

- •Глава 5

- •5.1. Синтаксис и грамматика. Продукции

- •5.2. Поверхностные и глубинные структуры языка

- •5.3. Языковые характеристики высших животных

- •Глава 6

- •6.1. Фазы творческого процесса

- •Этап 5 Проверка правильности решений

- •6.2. Характерные особенности творческого процесса

- •Раздел 3

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глав а 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Темы и вопросы для семинаров и самопроверки

- •Глава 12

- •12.1. Мотивации как система целеполагания

- •12.2. Типы мотиваций

- •12.3. «Новые» мотивации, планирование деятельности и корни духовных ценностей

- •Глава 13

- •13.1. Эмоции как механизм регуляции мотивационной деятельности

- •13.2. Способы выражения и измерения эмоций в процессе общения

- •13.3. Эмоции и язык социально значимых жестов и поз

- •13.4. Роль полушарий мозга в осуществлении различных сторон эмоционального поведения

- •14.1. Дружба и любовь

- •14.2. Межличностное общение и истоки чувств

- •Глава 15

- •Глава 16

- •Глава 17

- •Глава 18

- •Глава 20

- •Глава 21

- •Темы и вопросы для семинаров и самопроверки

- •Часть II

- •Раздел 1

- •Глава 1

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Темы и вопросы для семинаров и самопроверки

- •Раздел 2 дидактика

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Раздел 3

- •Глава 1

- •Глава 2 Педагогические технологии общения

- •Глава 3 Индивидуальный диалог — фундаментальная проблема обучения

- •Глава 4 Дидактические игры

- •Глава 5

- •Глава 6 Методы и средства проблемного обучения. Системы дополнительного образования

- •Глава 7 Методы программированного обучения

- •Темы и вопросы для семинаров и самопроверки

- •Раздел 4 компьютерные методы в системе образования

- •Глава 1

- •Глава 2 Проблемы использования современных компьютерных технологий

- •Глава 3 Проблема человеко-компьютерного интерфейса в автоматизированных обучающих системах

- •Глава 4 Проблемы обучения в гипертекстовой среде

- •Глава 5

- •Раздел III воспитание

- •Глава 1

- •Глава 2 Основы теории возрастного развития личности. Адекватность процессов развития, воспитания и обучения

- •Глава 3

- •Глава 4 Взаимоотношения теории воспитания и родственных областей науки

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Темы и вопросы для семинаров и самопроверки

- •Психология и педагогика

5.3. Языковые характеристики высших животных

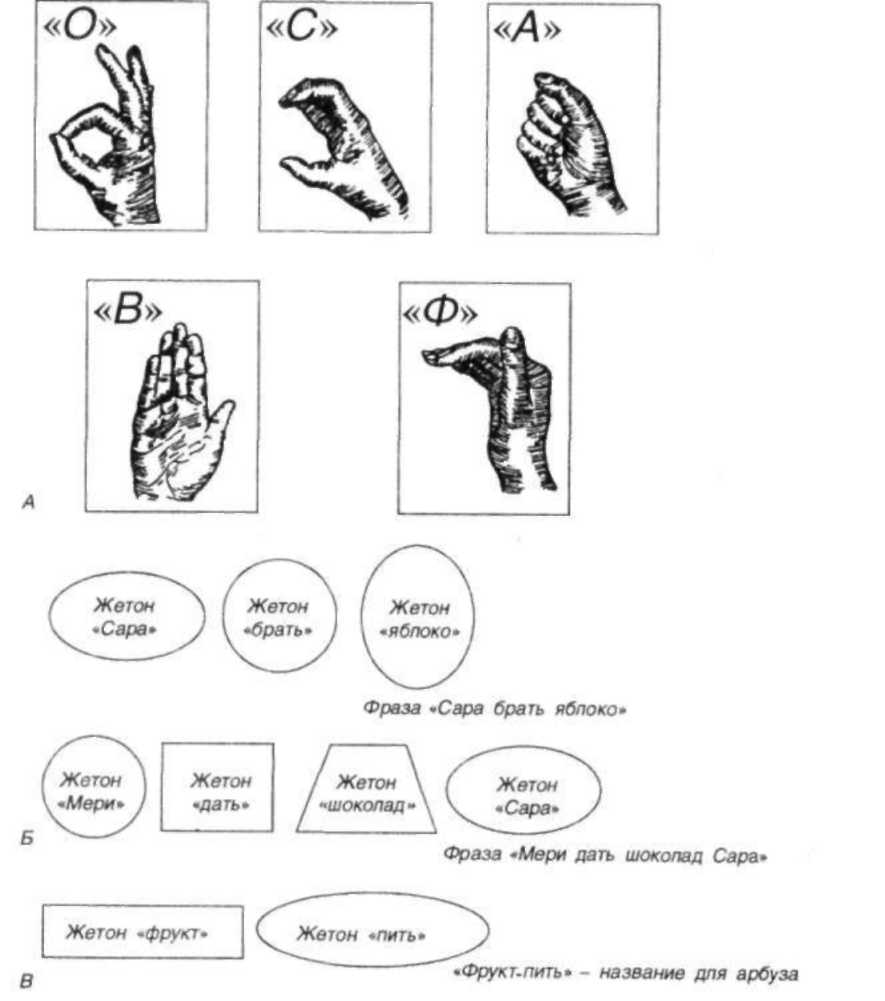

Рассмотренные характеристики моделей языковых структур, непосредственно связанных с процессами мышления, интересно сопоставить с характеристиками языка таких высокоразвитых животных, как высшие обезьяны. Изучение языковых возможностей обезьян дало интересные результаты при использовании языков жестов. Еще в середине этого века исследователи поняли, что бессмысленно пытаться учить обезьян говорить, так как их речевой аппарат не приспособлен для этих целей. Зато в силу своей биологии обезьяны хорошо приспособлены для использования жестов при общении. Многочисленные эксперименты, проведенные в Сухумском питомнике, показали, что даже низшие обезьяны, например макаки, способны обучаться разным жестам (13, 290—293). Например, сигнальным знаком при просьбе ореха было соприкосновение большого и указательного пальцев руки (знак «О»), при просьбе земляники — полураскрытая кисть руки (условный знак «С»), при просьбе хлеба — сжатый кулак, яблока — раскрытая ладонь и т.д. (рис. 33, А).

Впечатляющие результаты получены в работах, когда исследователь и обезьяна общались между собой, составляя сообщения при помощи жетонов, раскладываемых в определенном порядке на специальной доске.

Психолог Дэвид Примак обучал шимпанзе общаться с собой при помощи жетонов, располагаемых в нужном порядке на магнитной доске. Использовались пластиковые жетоны, покрытые тонкой магнитной пленкой. Жетоны имели разную форму и разный цвет, что ставилось в соответствие с разной смысловой нагрузкой, придаваемой этим жетонам. Так, например, жетон, имеющий форму буквы Ж, обозначал «шоколад», жетон, имеющий форму квадрата, — «банан», треугольника — «яблоко» и т. д. Отдельные группы жетонов обозначали такие действия, как «дать», «брать», такие понятия, как «различный», «одинаковый», «да», «нет», «если... то».

I' и с. 33. Языковые и мыслительные способности высших обезьян выясняются при использовании языка жестов и действий. А. Условные жесты обезьян, вьгражаюгцие потребность в пище: знак «О» — орех, знак «С» — земляника, знак «А» — хлеб, знак «Вм — яблоко, знак «Ф» — редис. Б. Использование жетонов различной формы и цвета, имеющих после обучения обезьян различные смысловые нагрузки, позволяет им стропи, фразы типа «Сара брать яблоко», «Мери дать шоколад Сара». В. Наличие принципиальных способностей к построению новых слов, значение которых являются осмысленными комбинациями уже известных понятий

В этих экспериментах обезьяна по имени Сара обучалась строить различные предложения, по-разному комбинируя, т.е. располагая в разной последовательности, слова-жетоны. В качестве примеров таких предложений в (28, 156—163) приводятся комбинации: «Сара 84 брать яблоко», «Мери дать шоколад Сара» и т. д. Не менее интересными в плане комбинационных возможностей являются примеры, в которых шимпанзе образуют названия для новых объектов, например, называя редис как «плакать боль еда», арбуз как «конфета пить» или в других случаях как «фрукт пить». Ю.Линден (28, 156—163) пишет, что в случае создания названия для арбуза обезьяна «угрожающе близко подошла к той созидающей символизации, которая вызвала к жизни английское слово watermelon» (водяная дыня) (рис. 33, Б, В).

Особый интерес вызывает то, что по некоторым данным высшие обезьяны могут использовать вполне определенный порядок слов, что свидетельствует о наличии у них определенных зачатков синтаксических и грамматических правил. В частности, Линден пишет о способности шимпанзе различать и использовать различные предикатные структуры, такие, как, например, щекотать (х,у), где (.щекотать» — предикат, х, у — аргументы, обозначающие имена субъекта и объекта действия. Другими словами, шимпанзе различает и использует фразы типа «Ты щекотать меня» и «Я щекотать тебя».