- •18 Хирургия периодонта Цель, задачи, показания к хирургическому лечению

- •Периодонтальная хирургия в комплексе лечебных мероприятий

- •Принципы проведения периодонтальной операции

- •Перечень необходимых инструментов и материалов для периодонтальной хирургии

- •Классификация оперативных методик

- •Гингивальные операции Кюретаж

- •Техника операции

- •Гингивотомия

- •Техника операции

- •Гингивэктомия

- •Техника операции

- •Мукогингивальные операции Френулотомия

- •Техника операции

- •Пластика уздечки

- •Техника операции

- •Вестибулопластика

- •«Открытые» методики вестибулопластики

- •«Закрытые» методики вестибулопластики

- •Техника первого варианта операции

- •Техника второго варианта операции

- •Результаты вестибулопластики

- •Ликвидация изолированных рецессий десны

- •Свободные десневые трансплантаты

- •Остеомукогингивальные операции Лоскутная операция по Widman

- •Лоскутная операция по Neumann

- •Лоскутная операция по Kirkland

- •Операция апикально смещенного лоскута

- •Лоскутная операция по Ramfjord и Nissle

- •О собенности обработки кости и ликвидации костных карманов

- •Методика проведения резекции костной ткани в области альвеолярных отростков

- •Лечение фуркаций вовлеченных зубов

- •Морфологические изменения в области фуркаций

- •Диагностика дефектов кости в области фуркаций

- •Лечение

- •Пластика фуркации

- •Формирование «туннеля»

- •Резекция корня

- •Удаление зуба

- •Использование шовного материала в периодонтологии

- •Рассасывающийся шовный материал

- •Синтетические рассасывающиеся материалы

- •Нерассасывающиеся материалы

- •Плетеные полистеровые нити

- •Монофиламентные нити

- •Шовные иглы

- •Особенности наложения послеоперационных швов

- •Виды швов

- •Средства и хирургические способы, стимулирующие репаративные процессы в тканях периодонта

- •Аутотрансплантаты

- •Аллотрансплантаты

- •Деминерализованная лиофилизированная костная ткань

- •Брэфокость

- •Ксеногенные трансплантаты

- •Трансплантаты из бычьей кости

- •Коралловый кальция карбонат

- •Аллопластические (синтетические) трансплантаты

- •Полимеры

- •Биокерамика

- •Трикальцийфосфат

- •Гидроксиапатит

- •Биоактивные стекла

Особенности наложения послеоперационных швов

Целями фиксации лоскутов швами являются полное закрытие гребня альвеолярного отростка мягкими тканями, ликвидация открытых раневых поверхностей при мукогингивальных операциях и т. д.

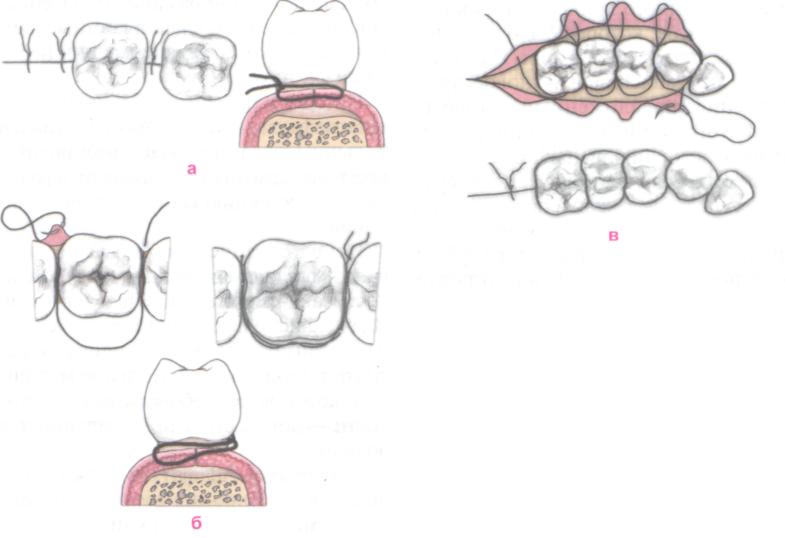

Виды швов

В периодонтальной хирургии чаще всего используют 3 вида швов:

1. Одиночные.

2. Поддерживающие.

3. Непрерывные.

Одиночные межзубные швы служат для тесной адаптации щечного и лингвального лоскута с одинаковой силой натяжения. Эти швы не следует применять, если щечный и язычный лоскуты находятся на разном уровне. Вкол иглы делают у основания межзубного сосочка со щечной поверхности, затем через межзубной промежуток прокалывают язычный лоскут или небный лоскут на уровне первоначального вкола иглы. Завязывают концы нити таким образом, чтобы узел располагался с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка. Это облегчает снятие швов, а также является профилактикой повреждения языка, особенно при использовании полиамидных нитей.

Поддерживающий шов применяют при ограниченном оперативном вмешательстве, когда выкраивают только щечный или язычный лоскут. Данный шов является способом выбора, когда один из лоскутов (щечный или лингвальный) находится на другом уровне. Непрерывный шов применяют в области нескольких зубов, когда вестибулярный и лингвальный лоскуты должны быть смещены в апикальном направлении.

Рис. 18.58. Виды швов, применяемых в периодонтологии.

а. Одиночный.

б. Поддерживающий.

в. Непрерывный.

Техника наложения непрерывного шва заключается в следующем. Первый вкол иглы производят с вестибулярной поверхности в области дистального края лоскута, нитью захватывают шейку ближайшего зуба, второй прокол делают на уровне межзубного промежутка, но уже с внутренней поверхности лоскута. После выкола иглы ее проводят в тот же межзубной промежуток, огибают шейку следующего зуба и делают следующий прокол лоскута в последующем межзубном промежутке. Таким образом фиксируют вестибулярный лоскут на всем протяжении. В области медиального края данную процедуру повторяют, но уже с лингвальным лоскутом. Единственный узел завязывают в области дистального края лоскута, т. е. там, где шов начинался (рис. 18.58).

Средства и хирургические способы, стимулирующие репаративные процессы в тканях периодонта

Конечная цель периодонтальной хирургии заключается не только в приостановлении заболевания, но и в восстановлении тех частей поддерживающего аппарата зуба, которые были нарушены в результате воспаления, т. е. restitutio ad integrum. В иностранной литературе используется термин reattachment, дословно реприкрепление, или вторичное заживление, что означает регенерацию поддерживающих тканей зуба в результате проведенного лечения. Регенерация предусматривает формирование соединительнотканного прикрепления к поверхности зуба, которое было нарушено в результате заболевания. Известен термин new attachment — новое прикрепление, предложенный в 1966 г. World Workshop in Periodontology, что близко к значению reattachment.

Известно большое количество оперативных способов лечения, позволяющих достичь вторичного приживления соединительной ткани к поверхности зуба и восстановить утраченные в результате болезни ткани периодонта. Первые способы включали такие элементы периодонтальной хирургии, как обработка поверхности корней зубов в сочетании с кюретажем десневых карманов. В. Orban (1948), F. Beube (1947), J. Waerhaug (1952), F. Carranza (1954) и др. доказали, что эти процедуры не только значительно купируют воспаление, но и приводят к уменьшению глубины карманов за счет частичного сморщивания стенки кармана, а также формирования нового соединительнотканного прикрепления в апикальной части кармана.

С 50-х годов при лечении костных карманов начали широко использовать лоскутные оперативные методики для вторичного приживления соединительной ткани к поверхности корня зуба (R. Yukna и соавт., 1976). В общих чертах они предусматривают формирование полного, или расщепленного, лоскута, удаление грануляций из карманов, обработку корня зуба. Некоторые авторы для повышения регенерации предлагали делать бором в кости небольшие перфорационные отверстия. Наблюдения В. Ellegaard и H. Loe (1971) показали, что регенерация тканей периодонта спустя 2—3 года после операции в зависимости от формы карманов наступала у 70 % больных, имевших 3-стеночные карманы, и у 5 % больных с 2-стеночными карманами. В конце 50-х годов 20-го столетия появились первые публикации об использовании различных материалов, которые помещали в костные карманы для ускорения регенерации периодонта.

Интерес к трансплантатам, замещающим дефекты в кости, был обусловлен большим желанием «запломбировать» костные карманы и не проводить радикальную резекцию костных стенок карманов.

Использование для этой цели материалов различной природы сопровождалось как успехами, так и неудачами. Вначале использовались ауто- и аллотрансплантаты, затем появились новые синтетические биосовместимые материалы, которые не требовали забора аутокости — дополнительной операции для больного.

G. Gara и D. Adams (1981) предложили систематизировать все имплантационные материалы в 4 группы.

Аутотрансплантаты — биологическая ткань, взятая у одного индивидуума и перенесенная на другой участок организма ему же: кортикальная костная ткань, губчатая кость, комбинированные трансплантаты губчато-корти-кальные.

Аллотрансгиантаты — трансплантаты, взятые от другого человека: живая кость и костный мозг, стерилизованная кость и костный мозг, замороженная кость, лиофилизированная кость.

Ксенотранспаантаты — трансплантаты, взятые от представителя другого биологического вида: кость, твердая мозговая оболочка.

Эксплантаты — трансплантаты небиологического происхождения: синтетические материалы, минеральные трансплантаты.

Более подробно все трансплантаты, замещающие дефекты в кости, можно систематизировать следующим образом:

1. Аутотрансплантаты (человеческая костная ткань, взятая из полости рта, взятая вне полости рта).

1.1. Кортикальная кость.

1.2. Губчатая кость.

1.3. Комбинированная кортикально-губчатая кость.

2. Аллотрансплантаты (аллогенные трансплантаты).

2.1. Свежезамороженная костная ткань.

2.2. Лиофилизированная костная ткань.

2.3. Деминерализованная лиофилизированная костная ткань.

2.4. Брэфокость.

2.5. Формалинизированные аллотрансплантаты.

3. Ксенотрансплантаты.

3.1. Цельные костные ксенотрансплантаты.

3.2. Костный гидроксиапатит.

3.3. Твердая мозговая оболочка.

3.4. Коралловый кальция карбонат.

4. Эксплантаты (аллопластические трансплантаты).

4.1. Полимеры.

4.2. Биокерамика.

4.3. Трикальцийфосфат.

4.4. Гидроксиапатит.

4.5. Алюмоксидная керамика.

4.6. Комбинированные препараты коллагена с трикалъцийфосфатом или гидроксиапатитом.