- •Учебное пособие

- •Ярославль

- •Содержание

- •Введение

- •1. Предмет и задачи токсикологии, радиобиологии и медицинской защиты

- •Предмет и задачи радиобиологии.

- •Характеристика сдяв

- •Средства доставки отравляющих веществ.

- •Боевые свойства химического оружия, очаг химического заражения.

- •Влияние физико‑химических и токсических свойств бтхв и сдяв на характер их проникновения в организм в очагах химического заражения.

- •Тактические классификации ов и очагов химического поражения.

- •Клиническая (токсикологическая) классификация ов.

- •Токсикологическая классификация сдяв.

- •I. Вещества с преимущественно удушающим действием:

- •Медико‑тактическая характеристика очагов химического поражения.

- •Особенности проведения лечебно‑эвакуационных мероприятий при применении противником химического оружия.

- •Сроки оказания медицинской помощи в химическом очаге и на этапах медицинской эвакуации.

- •Основы медицинской сортировки пораженных ов.

- •Особенности эвакуации пораженных ов.

- •2. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия и химические вещества, влияющие на генерацию, проведение и передачу нервного импульса

- •Общая характеристика очагов фов.

- •Отравляющие вещества группы V (V‑газы).

- •Механизм возникновения и развития поражений фос.

- •Холинергические механизмы действия фос.

- •1) Подавление активности хэ.

- •2) Фосфорилирование протекает в два этапа.

- •3) Действие фос на холинорецепторы.

- •4) Прямое холиномиметическое действие фос на холинорецепторы.

- •6) Облегчающее (холинпотенцирующее) действие фос.

- •7) Холиноблокирующее действие фос.

- •Нехолинергические механизмы действия фос

- •Клиническая картина поражения фос.

- •Миотическая;

- •Диспноэтическая;

- •Невротическая.

- •1. Генерализованная;

- •2. Судорожная;

- •3. Паралитическая

- •Профилактика, оказание медицинской помощи при поражениях фос.

- •Холинолитики, как антидоты фос.

- •Реактиваторы холинэстеразы.

- •Симптоматическая терапия.

- •Оказание помощи в очагах химического заражения фов и на этапах медицинской эвакуации (эмэ)

- •1. Требующие неотложных мероприятий первой врачебной помощи.

- •2. Не нуждаются в неотложных мероприятиях первой врачебной помощи.

- •3. Не нуждаются в первой врачебной помощи.

- •3. Отравляющие вещества кожно-нарывного действия и аохв с алкилирующими свойствами

- •Общая характеристика очагов поражения ипритами, аохв с алкилирующими свойствами, и санитарных потерь в них.

- •Механизм возникновения и развития ипритных поражений. Клиника отравлений.

- •Профилактика и оказание медицинской помощи при ипритных поражениях.

- •Оказание медицинской помощи в очагах химического заражения ипритом и на эмэ.

- •Токсикологическая характеристика люизита.

- •4.Отравляющие вещества и токсичные химические вещества (аохв) удушающего и раздражающего действия

- •Классификация ов и тхв удушающего действия. Краткие физико‑химические свойства удушающих ов.

- •Патогенез и механизм развития токсического отека легких.

- •Местные биохимические изменения, нарушающие проницаемость капиллярно‑альвеолярных мембран.

- •Клиника отравления аохв удушающего действия. Обоснование методов профилактики и лечения.

- •Обоснование методов профилактики и лечения.

- •Отравляющие вещества и аохв раздражающего действия.

- •Порядок применения спецсредств вв мвд России

- •Механизм действия ядов, клиническая картина при поражении раздражающими ов.

- •Обоснование методов профилактики и лечения.

- •5.Отравляющие вещества общеядовитого действия. Оксид углерода и взрывные газы

- •Токсикологическая характеристика синильной кислоты и ее производных.

- •Токсикологическая характеристика окиси углерода, взрывных газов и химических факторов боеприпасов объемного взрыва.

- •6. Отравляющие вещества психотомиметического действия

- •Отравляющие вещества и тхв психотомиметического действия.

- •1. Прозводные фенилэталамина.

- •7. Токсические химические вещества цитотоксического действия.

- •1. Химические соединения, нарушающие обмен веществ клетки вследствие высокой алкилирующей способности;

- •2. Химические соединения, нарушающие обмен веществ клетки вследствие индукции ряда ферментных систем.

- •Токсикология ядов, извращающих обмен веществ.

- •8.Токсикология ядовитых технических жидкостей

- •Токсикологическая характеристика этиленгликоля, метанола, дихлорэтана, тетраэтилсвинца.

- •Метиловый спирт – физико‑химические свойства и токсичность, механизм токсического действия, клиника, профилактика и лечение.

- •Дихлорэтан – физико‑химические свойства, токсичность, механизм токсического действия, клиника, профилактика и лечение

- •9. Мероприятия медицинской службы в очагах химического и радиационного поражения.

- •Медико-тактическая характеристика очагов химического поражения

- •10. Радиационная и химическая разведка

- •Средства и методы радиационной разведки и контроля

- •Средства и методы химической разведки и контроля

- •Организация и проведение радиационной и химической разведки в подразделениях и частях медицинской службы

- •Организация и проведение контроля доз облучения личного состава, раненых и больных на этапах медицинской эвакуации

- •Организация и проведение экспертизы воды и продовольствия на зараженность ов, рв.

- •11. Санитарная и специальная обработка

- •Состав, назначение и способы применения дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур

- •Частичная специальная обработка

- •Средства, используемые для частичной специальной обработки

- •Организация и проведение частичной специальной обработки на этапах доврачебной помощи

- •Организация и проведение частичной специальной обработки на этапах врачебной помощи

- •Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки (осо)

- •12. Классификация и механизмы действия радиопротекторов

- •Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.

- •Профилактика и лечение первичной реакции.

- •13. Технические средства индивидуальной защиты

- •Медицинские средства защиты

- •Индивидуальные средства защиты органов дыхания, их назначение, виды, устройство, правила использования.

- •Противогаз рш-4

- •Противогаз пмк

- •Противогаз пмк-2

- •Средства защиты кожи, их назначение, принципы защитного действия и использования.

- •Общевойсковой комплексный защитный костюм окзк (окзк-м):

- •14. Медицинские средства индивидуальной защиты.

- •1.3.2. Ионообменные смолы (катиониты и аниониты).

- •1.3.3. Рвотные средства и промывание желудка.

- •1.3.4. Отхаркивающие средства,

- •Литература

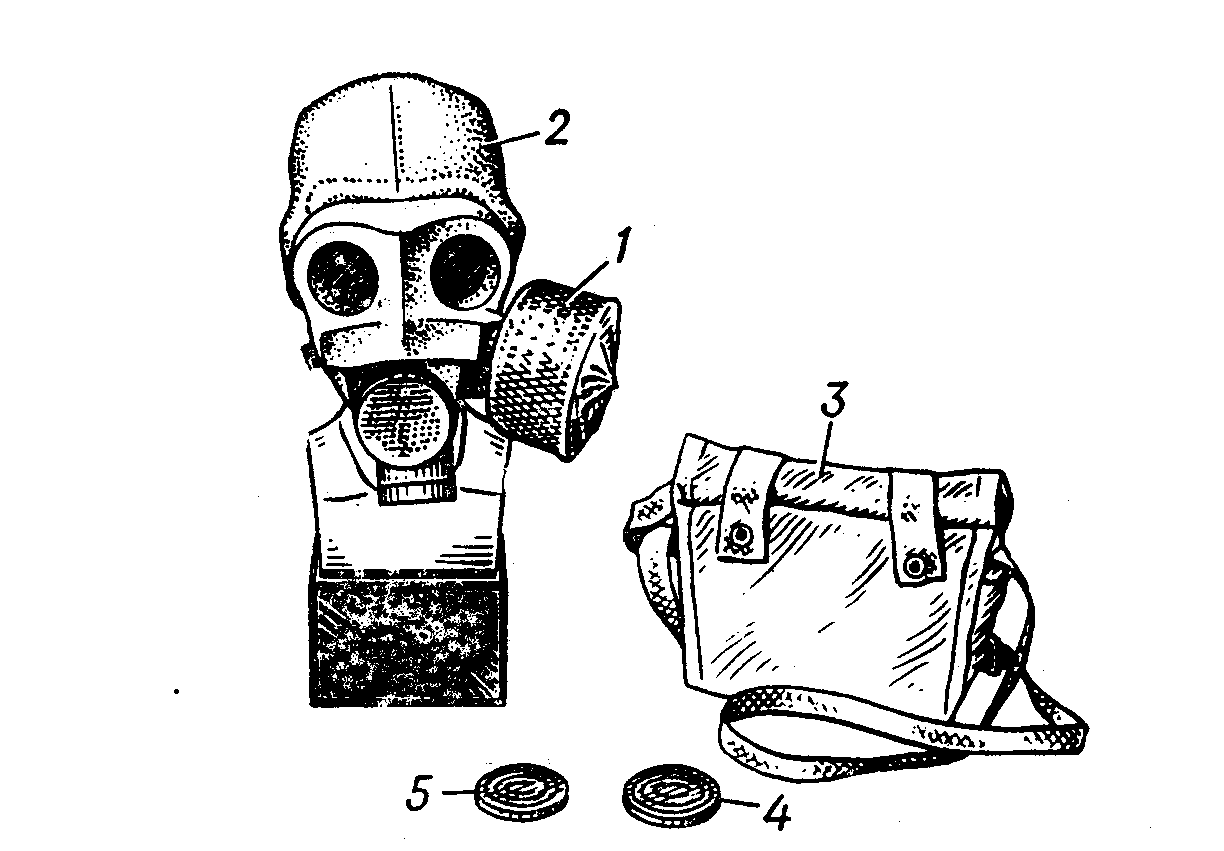

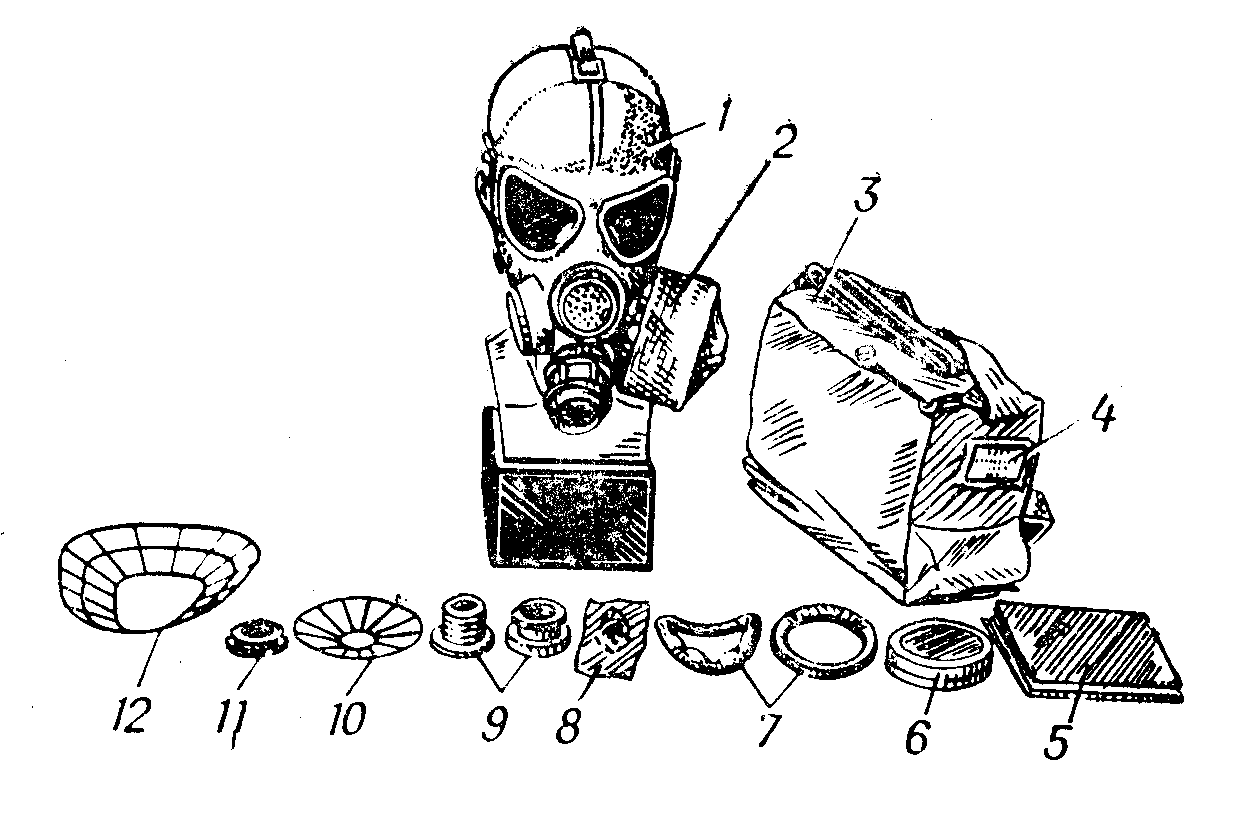

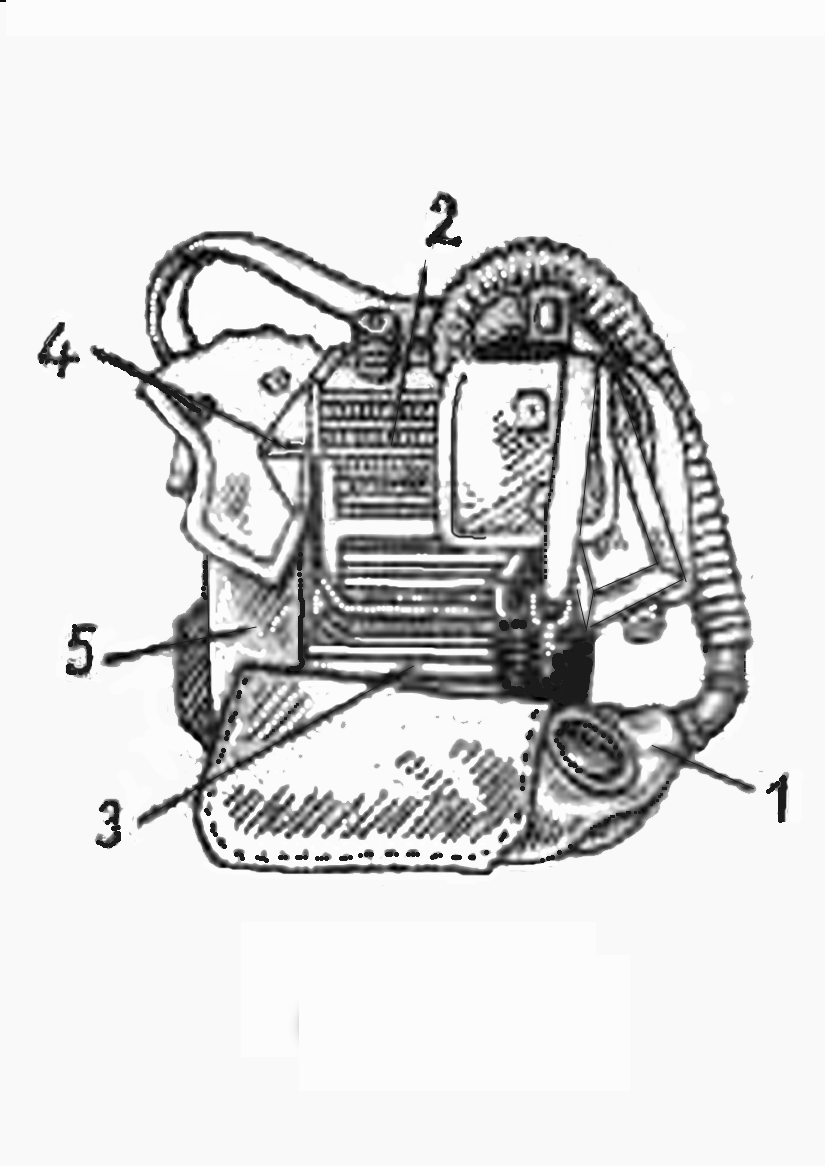

Противогаз рш-4

1. – шлем маска

2. – ФПС ЕО-16; 3. – сумка;

4. – шлем-маска ШМС;

5. – незапотевающие пленки;

6. – мембраны переговорного устройства для ШМС;

7. – утеплительные манжеты для ШМ- 41Му

8. – соединительная трубка.

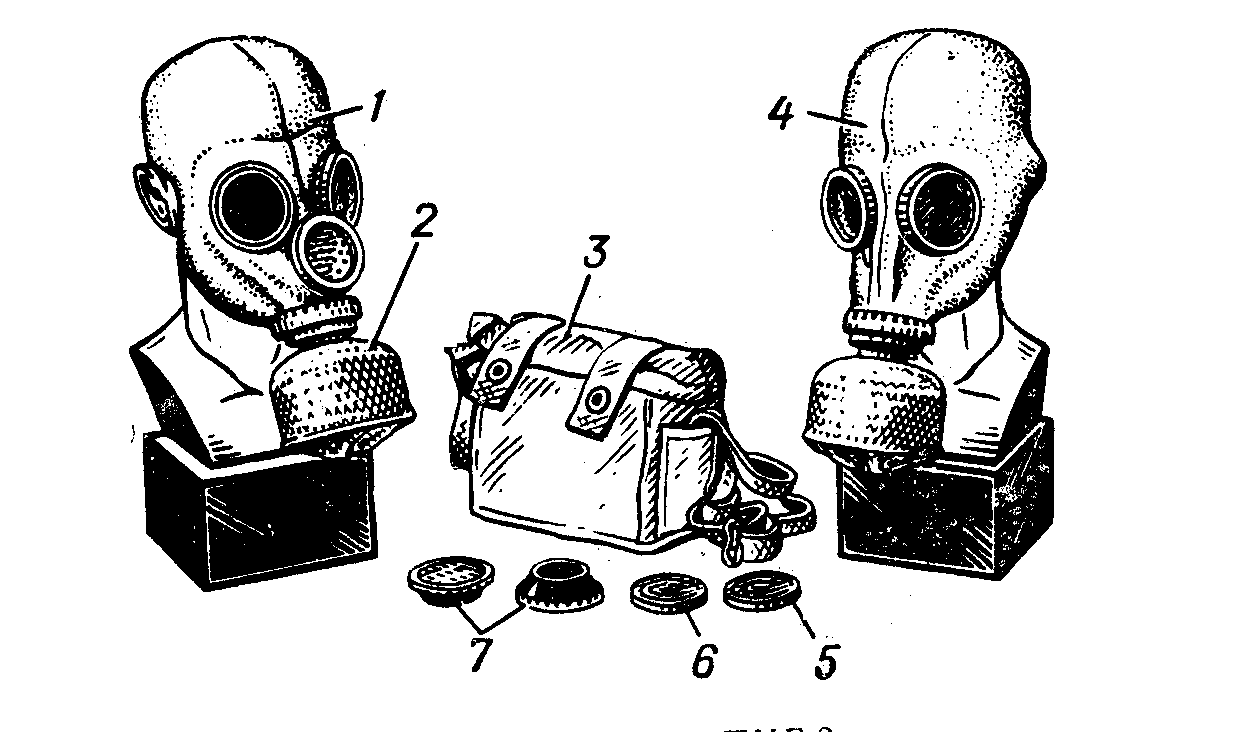

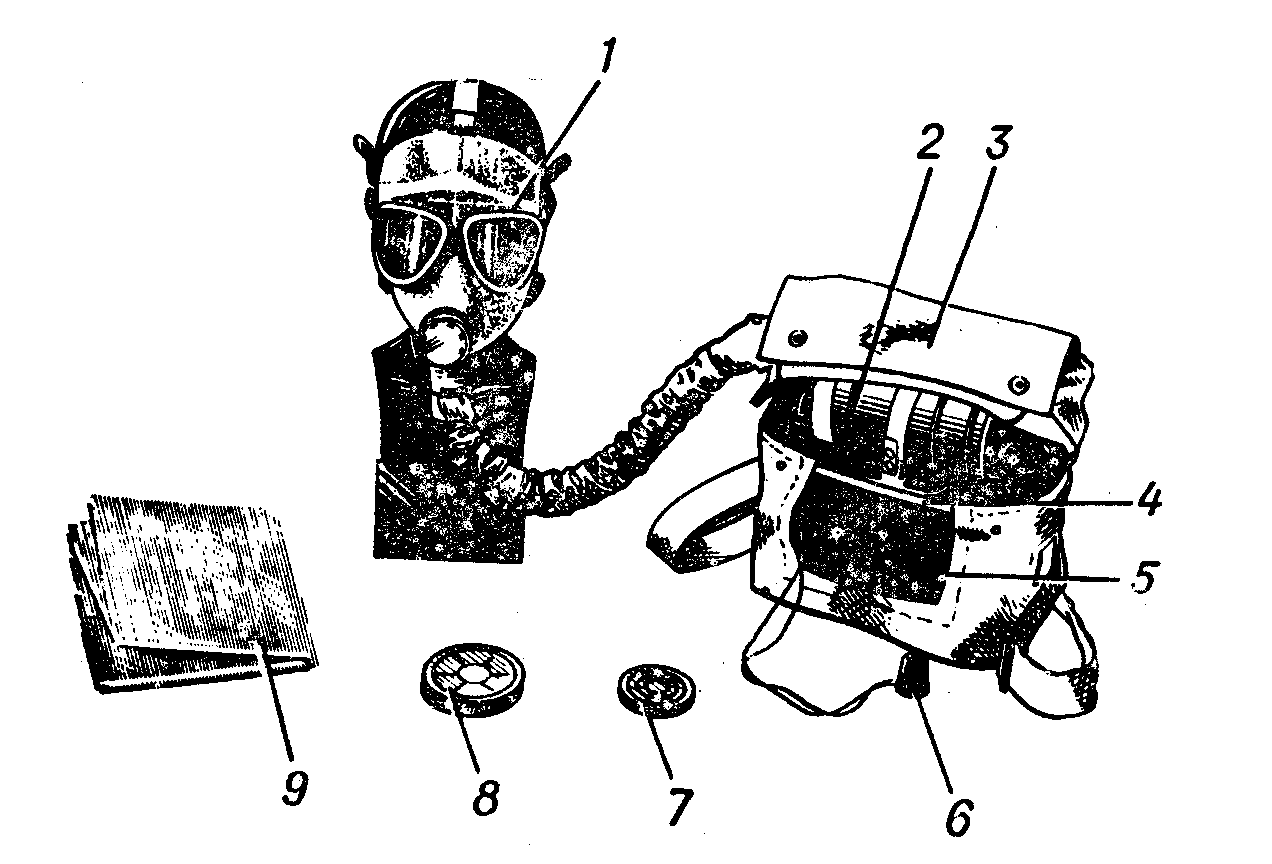

Противогаз ПМГ

ФПС ЕО-18к (ЕО-62к)

в чехле;

– шлем-маска ШМГ

с левосторонним (90%) или правосторонним

(10%) расположением узла присоединения;

– сумка;

– незапотевающие

пленки;

– мембраны

переговорного устройства.

Противогаз ПМГ

– ФПС ЕО-62к в

чехле;

– шлем-маска

ШМ-66Му;

– сумка;

– шлем-маска

ШМ-62;

– незапотевающие

пленки;

– мембраны

переговорного устройства. для ШМ-66 Му;

– утеплительные

манжеты;

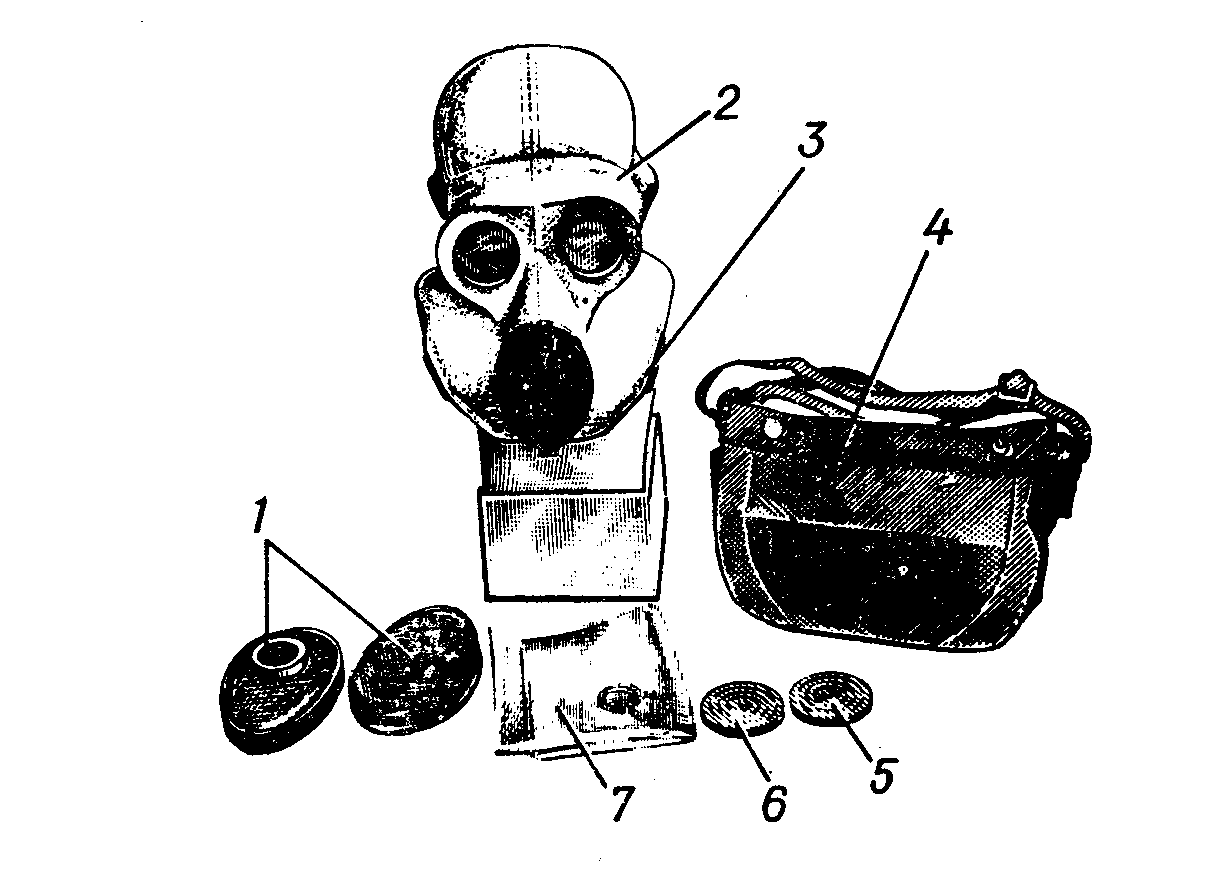

Противогаз

ПБФ

– ФПС ЕО-19Э;

– шлем-маска ШМБ;

– узел клапана

вдоха;

– сумка;

– незапотевающие

пленки;

– мембраны

переговорного устройства;

– водонепроницаемый

мешок.

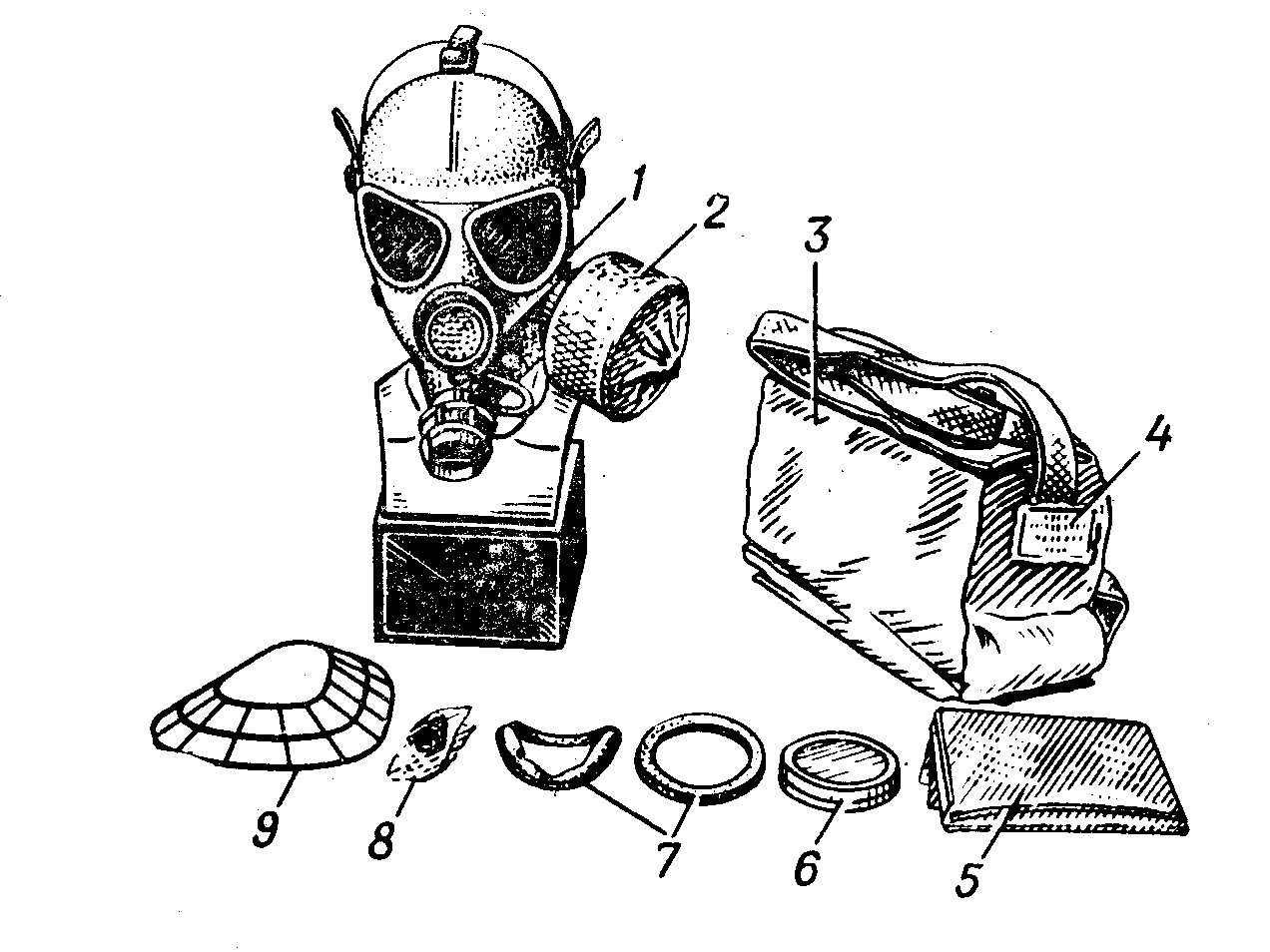

1. – Маска М-80;

2. – ФПС ЕО.1.08.01;

3. – сумка;

4. – бирка;

5. – водонепроницаемый мешок;

6. – незапотевающие пленки;

7. – утеплительные манжеты;

8. – крышка фляги с клапаном в

полиэтиленовом пакете;

9. – вкладыш.

Противогаз пмк

1. – Маска МБ-1-80; 3. – сумка;

2. – ФПС ЕО.1.15.01; 4. – бирка;

5. – водонепроницаемый мешок;

6. – незапотевающие пленки;

7. – утеплительные манжеты;

8. – крышка фляги с клапаном в

полиэтиленовом пакете;

9. – переходники; 10. – решетка;

11. – заглушка; 12. – вкладыш.Противогаз пмк-2

Подбор противогаза заключается в подборе размера шлем – маски или маски противогаза. Слишком свободная лицевая часть опасна в отношении «подсоса», особенно при больших концентрациях высокотоксичных ОВ, слишком малая, вызывая сильное давление на голову, ведет к болезненным ощущениям. Подбор осуществляется по размеру головы, измеряемой по окружности, проходящей через макушку, подбородок и щеки. Измерения округляются до 0.5 см.

После подбора противогаза каждый получивший его должен лично осмотреть и проверить на герметичность в целом.

Категорически запрещается:

подогревать хлорпикрин для лучшего испарения, т.к. при сильном нагреве он разлагается с образованием фосгена;

снимать противогазы в зараженной атмосфере;

пользоваться чужими и обезличенными противогазами.

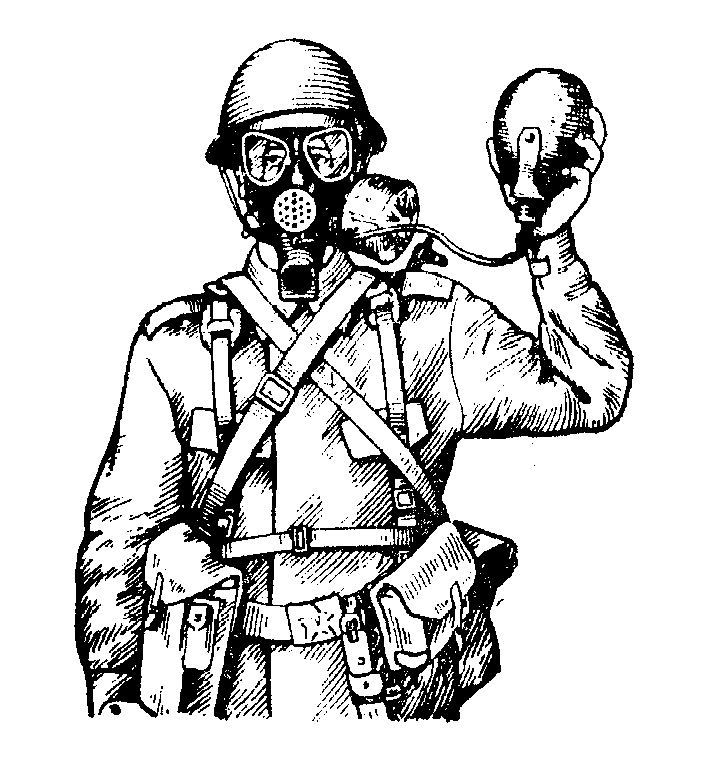

Противогаз может использоваться в трех положениях:

Походное: сумка на левом боку сзади, верхний край противогаза на уровне пояса, в подготовленном виде к надеванию.

Наготове: по команде «Противогаз готовь» противогаз приводится в переднебоковое положение, закрепляется тесемкой к туловищу, клапан сумки отстегивается. Головной убор подготовлен к быстрому снятию.

Боевое: по команде «Газы», «Химическая тревога» или самостоятельно при обнаружении признаков ОВ, противогаз надевается в следующем порядке: задержать дыхание, закрыть глаза, встать спиной против ветра, снять головной убор, вынуть шлем-маску, взять ее обеими руками за утолщенные края в нижней части так, чтобы большие пальцы ладони были снаружи, а остальные внутри ее; приложить нижнюю часть шлем-маски на подбородок и резким движением рук вверх и назад натянуть ее на голову так, чтобы не было складок, а очки расположились против глаз; устранить перекос и складки; сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание; надеть головной убор, закрепить противогаз на туловище, если это не было сделано. Надевание противогаза в положении лежа производится на боку, сохраняя вышеуказанную последовательность.

Снимать противогаз только по команде «Противогаз снять!». Для этого нужно взять правой рукой за клапанную коробку, слегка оттянуть вниз, а затем движением вперед и вверх снять его.

При надевании противогаза на раненого необходимо посадить или положить раненого, учитывая его состояние и обстановку, вынуть шлем – маску из сумки и надеть на голову.

При действии в противогазах следует учитывать, что непрерывное пребывание в них возможно в течение 6 –8 часов. Противогазы ПМК и ПМК-2 оборудованы системой для приема жидкости в зараженной атмосфере. Для использования системы оборудовать флягу крышкой с клапаном, заткнуть ее резиновой пробкой. Флягу заполнять жидкостью в незараженной атмосфере.

Физиологическая характеристика. При длительном использовании в боевом положении противогаз в той или иной степени изменяет условия дыхания и жизнедеятельности человека. Влияние его обусловлено тремя основными факторами: сопротивление дыханию, вредное пространство и влияние лицевой части противогаза.

Сопротивление дыханию ощущается, прежде всего, на вдохе и обусловлено прохождением воздуха через фильтры коробки (особенно противоаэрозольный фильтр). Измеряется оно разностью давлений воздуха в атмосфере и в подмасочном пространстве с помощью наклонного водяного манометра и выражается в миллиметрах водного столба. Принято считать, что сопротивление коробки в спокойном состоянии равняется 15-20 мм.вод.ст. При выполнении физической работы потребление организмом кислорода возрастает, увеличивается скорость движения воздуха через фильтры и сопротивление дыханию резко возрастает (до 200-250 мм.вод.ст.). Субъективно это ощущается как затруднение дыханию. Включается вспомогательная дыхательная мускулатура и затрудняется сердечная деятельность, т.к. величина отрицательного внутригрудного давления увеличивается на величину сопротивления противогаза (60-120 мм.вод.ст. плюс 200-250 мм.вод.ст.). Это приводит к усиленному притоку крови по венам к правому сердцу, затруднению систолы, застою крови в малом круге кровообращения и в портальной системе, а при тяжелой нагрузке может привести к расширению правого желудочка и предсердия.

Вредное пространство располагается под лицевой частью противогаза, там, где она не плотно прилегает к лицу. В зависимости от вида и размера шлем-маски оно составляет 150-200 см2. В этом объеме задерживается выдыхаемый воздух, содержащий до 4% углекислого газа и соответственно меньше кислорода. При вдохе этот воздух смешивается с воздухом, поступающим из коробки, и возвращается в легкие, вызывая постепенное повышенное насыщение крови углекислым газом, что приводит к рефлекторному (вследствие раздражения дыхательного центра) учащению дыхания. Следствием этого процесса является увеличение сопротивления дыханию и нагрузки на правые отделы сердца.

Неблагоприятное воздействие шлем-маски заключается в механическом давлении на сосудисто-нервные пучки, особенно в местах их выхода из костных каналов (в области надбровных дуг), что приводит к резким болевым ощущениям. Кроме того, на 30-40% уменьшаются поля зрения, снижается слышимость, нарушается теплоотдача, увеличивается температура и влажность воздуха, создаются условия для развития контактного дерматита.

Борьба с вышеперечисленными явлениями состоит, прежде всего, в правильном подборе размера лицевой части и проведением противогазовых тренировок. Планомерное проведение противогазовых тренировок способствует привыканию организма (в т.ч. мышцы сердца) к повышенным нагрузкам, и вырабатывает у личного состава умение правильно дышать в противогазе. Дыхание должно быть по возможности более глубоким и редким, тогда влияние вредного пространства резко снижается.

Учитывая физиологическую характеристику фильтрующих противогазов можно сделать вывод о противопоказаниях к их использованию. Они могут быть абсолютные и относительные.

К абсолютным противопоказаниям относятся тяжелые и очень тяжелые ранения, заболевания и поражения при которых надевание противогаза может привести к гибели: коматозное состояние, тяжелый шок, коллапс, отек легких, проникающие ранения груди, инфаркт миокарда, инсульт, декомпенсация сердца, уремия и т.д.

К относительным противопоказанием относятся такие ранения, заболевания и поражения, при которых надевание противогаза может привести к развитию тяжелых осложнений, но допустимо в отдельных случаях для спасения жизни: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания легких, перлом ребер, менингит, сотрясение мозга, повышение внутричерепного давления, глаукома, повышенная возбудимость вестибулярного аппарата и т.д.

В боевых условиях и в условиях возникновения экстремальных ситуаций мирного времени в лечебных учреждениях должна проводиться сортировка раненых, больных и пораженных по способности пользоваться противогазом на 4 группы:

тяжелораненые (больные, пораженные) с абсолютными противопоказаниями – должны помещаться в убежище;

раненые (больные, пораженные) средней и легкой степени тяжести, способные пользоваться противогазом в состоянии покоя;

раненые (больные, пораженные) нуждающиеся при надевании противогаза в помощи персонала;

раненые в голову, нуждающиеся в надевании ШР.

Шлем для раненых в голову (ШР) специальное средство защиты органов дыхания лиц с ранениями и повреждениями в области лица и головы от воздействия ОВ, РВ и бактериальных средств, который используется с противогазовой коробкой обычного противогаза. Он представляет собой резиновый мешок с вмонтированными в него очками и клапанной системой (вдыхательный и выдыхательный клапаны). На боковых поверхностях шлема имеются 3 пары матерчатых тесемок, в нижней части – обтюратор в виде воротничка и на задней поверхности шлема вклеен клиновидный клапан. Шлем имеет один размер, допускающий пользование им при наличии различного рода повязок, накладываемых при ранении головы.

Надевание шлема на раненых в голову состоит из двух этапов: первый и наиболее важный – надевание шлема и создание первичной герметизации; второй – правильное установление шлема на голове и окончательное его закрепление. ШР надевают на раненых медицинские работники (санитары, санитарные инструкторы). Шлем надевается на раненого в такой последовательности:

расстегивают воротник шинели (зимой), гимнастерки и нательной рубашки, воротник нательной рубашки и гимнастерки подвертывают внутрь;

шлем вывертывается наизнанку до уровня расположения вдыхательного и выдыхательного клапанов;

при надевание шлема на раненого с черепно-мозговым ранением нижнюю часть шлема подводят под подбородок;

при надевании шлема на раненого с челюстно-лицевым ранением шлем надевают через затылок, после чего полностью развертывают и надевают на голову;

первичная герметизация шлема создается затягиванием воротника, при этом клиновидный клапан из тонкой резины предварительно укладывают двумя складками и закрепляют застежкой крючка;

после первичной герметизации переднюю, часть шлема подтягивают к поверхности лица, затягивают среднюю тесемку, затем затягивают верхнюю и нижнюю тесемки.

после надевания шлема раненых с черепно-мозговым ранением укладывают на левую сторону, а с челюстно-лицевым ранением – на живот.

эвакуация в противогазах в лежачем положении на носилках противопоказана, предпочтительно положение – полусидя.

Снятие ШР производится в обратном порядке

Раненые в голову, находящиеся в противогазе нуждаются в постоянном наблюдении. При появлении у них рвоты, что может привести к закупорке клапанов, необходимо принять срочные меры по замене шлема – маски или очистки клапанов. После пользования шлемом его внутреннюю и наружную поверхности обмывают водой, а затем протирают тампонами, смоченными 2% раствором хлорамина или спиртом. При заражении шлема капельножидкими ОВ, его дегазируют кипячением в 2% растворе кальцинированной соды в течение 2 часов.

Снабжение ШР осуществляет медицинская служба.

Гопкалитовый патрон применяется для защиты от угарного газа. В его основе лежит смесь двуокиси марганца (60%) с окисью меди (40%), обладающая каталитическими свойствами.

Он представляет собой цилиндрическую коробку из жести, снаряженную осушителем и гопкалитом. На крышках патрона имеются две навинтованные горловины: внутренняя – для соединения с противогазовой коробкой, наружная – для соединения с лицевой частью противогаза. Окись углерода вместе с воздухом, проходя гопкалитовый патрон, освобождается от водяных паров в слое осушителя – силикогеля, пропитанного хлористым кальцием (связывает кислые вещества) и, проходя через слой гопкалита, превращается в неядовитый углекислый газ. При температуре воздуха, приближающейся к 0 градусов, защитное действие гопкалита снижается, а при температуре -10 градусов и ниже прекращается (катализ не идет). Кроме того, в гопкалитовом патроне в качестве индикатора применяется пятиокись йода. Как только гопкалит отработает свои возможности, начинается взаимодействие окиси углерода с пятиокисью йода, в результате чего выделяется йод. В подмасочном пространстве появляются бурые пары йода, и ощущается его запах. В гопкалите имеется и косвенный индикатор – карбид кальция. В результате его взаимодействия с парами воды выделяется ацетилен. Появление его запаха также является критерием непригодности гопкалитового патрона к дальнейшей работе. Работающий ГП на ощупь должен быть теплым.

Гопкалитовый патрон при увлажнении теряет свою защитную мощность, поэтому должен храниться герметически закрытым.

Защитная мощность ГП определяется по привесу (+ 20г); полутора часовым использованием при умеренной нагрузке, а также по нагреванию гопкалита (реакция катализа экзотермична).

Использование гопкалитового патрона возможно в двух вариантах:

в воздухе присутствует только СО – патрон привинчивается к гофрированной трубке (лицевой части) противогаза;

в воздухе присутствует СО и другие ОВ – к нижнему отверстию патрона присоединяется противогазовая коробка.

Кроме гопкалитового патрона ДП-1 на снабжении в Вооруженных Силах принят комплект дополнительного патрона (КДП) с дополнительным патроном ДП-2, предназначенный для защиты органов дыхания от оксида углерода и РП. С противогазом РШ-4 может использоваться ДП-1 только, а КДП – с любым общевойсковым фильтрующим противогазом, кроме ПБФ. При высокой концентрации оксида углерода, превышающей 2%, при недостатке кислорода в воздухе, при пожарах в закрытых помещениях и при температуре воздуха ниже минус 15 °С необходимо пользоваться изолирующими противогазами (изолирующими дыхательными аппаратами).

Для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли и бактериальных аэрозолей, кроме противогазов могут применяться респираторы различных типов: Р-2, «лепесток», «Кама», Ф-62ш и др.

Р-2: фильтрующая полумаска с двумя вдыхательными клапанами по бокам и выдыхательным клапаном с предохранительным экраном. Полумаска фиксируется оголовьем, состоящим из эластичных и не растягивающихся тесемок и носовым зажимом. Наружная часть полумаски изготовлена из пористого синтетического полиуретана, внутренняя – из тонкой воздухонепроницаемой пленки, в которую вмонтированы вдыхательные клапаны. Между полиуретаном и пленкой расположен аэрозольный фильтр из полимерных волокон (ткань с нитями поливинилхлорида). Хранится Р-2 до трех лет в полиэтиленовом пакете, закрывающемся кольцом, в противогазовой сумке под лицевой частью противогаза. Изготовляется трех размеров.

Респиратор «лепесток» (ШБ-1) - одноразового пользования, изготавливается из специального материала с высокими фильтрующими свойствами.

Непрерывное нахождение в респираторе возможно 6 – 8 часов и более. Респиратор становиться непригодным к использованию при:

образовании сквозных прорывов полумаски, полиэтиленовой пленки;

отсутствии клапанов вдоха, носового зажима, лямок наголовника;

заражении полумаски РВ выше 50 мР/ч (дезактивация или замена);

намокании.

Изолирующие противогазы (изолирующие дыхательные аппараты) предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе, независимо от ее концентрации, при выполнении работ в условиях недостатка или отсутствия кислорода, а также при наличии вредных примесей, не задерживаемых фильтрующими противогазами. Принцип защитного действия изолирующих противогазов основан на том, что необходимый для вдыхания воздух освобождается от углекислого газа и обогащается кислородом в регенеративном патроне, снаряженном специальным кислородсодержащим веществом, без обмена с окружающей средой. Дыхание осуществляется по маятниковой схеме.

ИДА состоят:

Лицевая часть (шлем-маска или маска) предназначена для изоляции органов дыхания, лица и глаз от окружающей среды, направления выдыхаемой газовой смеси в регенеративный патрон, подведения очищенной от диоксида углерода и паров воды и обогащённой кислородом газовой смеси к органам дыхания. Состоит из корпуса, очкового узла, соединительной трубки, обтюратора и системы крепления на голове, а также может оборудоваться переговорным устройством и креплением для работы под водой. Лицевые части ИДА изготовлены из резины серого цвета. Особенность состоит в том, что лицевые части ИДА не имеют клапанов.

Регенеративный патрон предназначен для получения необходимого для дыхания кислорода, а также для поглощения содержащихся в выдыхаемом воздухе диоксида углерода и паров воды. Регенеративный патрон выполнен из жести, снаряжён регенеративным продуктом на основе надперекисных соединений щелочных металлов, имеет пусковое устройство и два гнезда ниппелей для присоединения дыхательного мешка и лицевой части.

Пусковое устройство предназначено для запуска регенеративного патрона при включении аппарата. Состоит из набора деталей, осуществляющих вскрытие ампулы с раствором кислоты и производства первых порций необходимого для дыхания в течение трех минут кислорода. В дальнейшей работе аппарата не участвуют.

Дыхательный мешок является резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кислорода, выделяемого регенеративным патроном. Изготовлен из прорезиненной ткани, имеет клапан избыточного давления и фланец для присоединения к регенеративному патрону.

Клапан избыточного давления предназначен для выпуска избытка газовоздушной смеси из аппарата, а также для автоматического удержания в дыхательном мешке необходимого для дыхания объёма смеси при любом положении аппарата под водой и на суше.

Приспособление для дополнительной подачи кислорода предназначено для экстремального наполнения под водой дыхательного мешка кислородом, выделяемым брикетом дополнительной подачи кислорода.

Каркас предназначен для размещения в нём дыхательного мешка при использовании ИДА и крепления регенеративного патрона.

Нагрудник предназначен для закрепления составных частей и элементов аппарата, а также для его размещения и закрепления на теле человека.

Чехол предназначен для защиты дыхательного мешка от повреждений. Изготовлен из прорезиненной ткани по форме мешка.

Сумка предназначена для ношения, защиты и хранения ИДА. Она имеет плечевой и поясной ремни с пряжками для регулировки длины, корпус, крышку и карманы для размещения составных частей комплекта ИДА. На сумке имеется рамка, куда вставляют бирку.

Мешок предназначен для хранения собранного ИДА и его защиты от неблагоприятного воздействия факторов внешней среды.

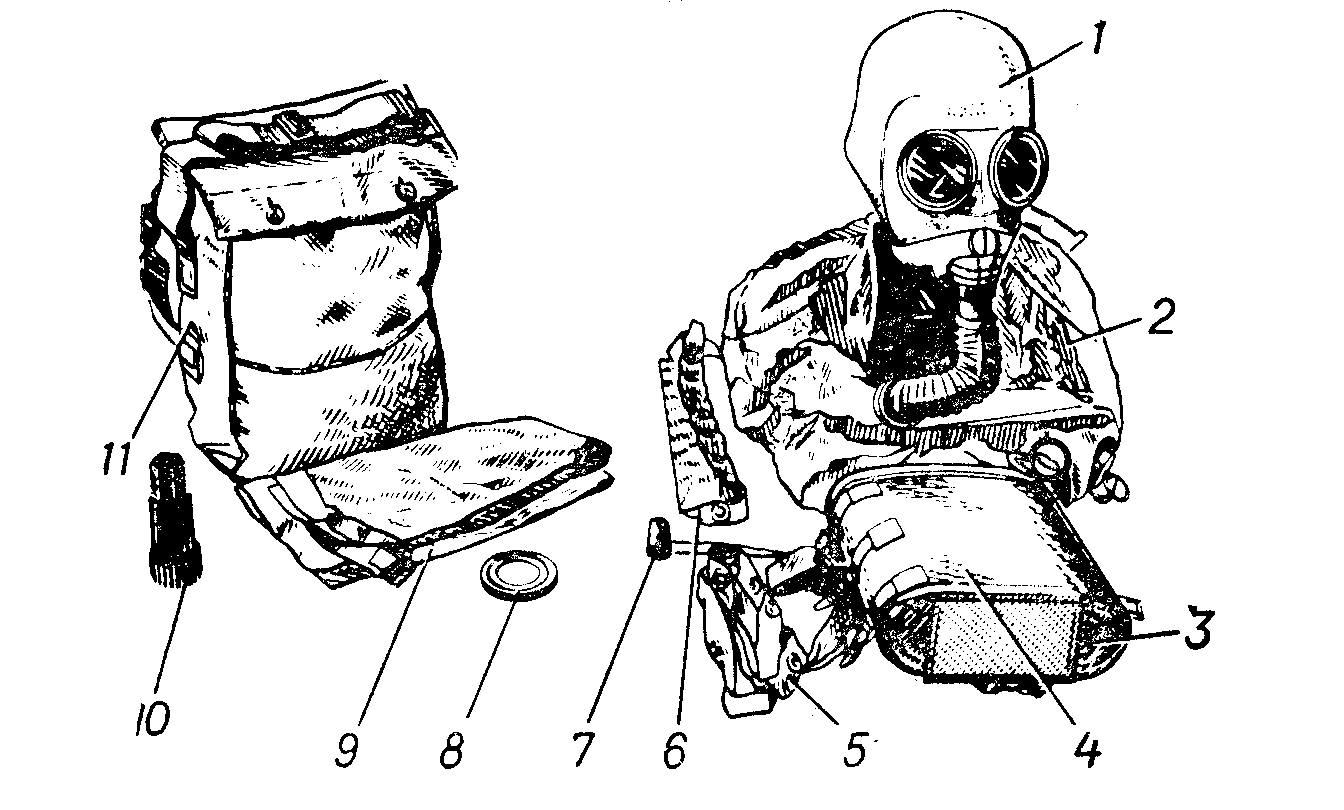

Основные типы изолирующих дыхательных аппаратов, используемые в Вооруженных силах и народном хозяйстве:

ИДА ИП-4м

шлем-маска МИА-1;

регенеративный патрон РП-4;

сумка; 4. каркас;

5. дыхательный мешок;

6. пробка;

7. незапотевающие пленки;

8. утеплительные манжеты;

9. мешок для хранения.

ИДА ИП-5

шлем-маска ШИП-М;

дыхательный мешок;

регенеративный патрон РП-5;

карман и нагрудники;

поясной ремень;

брасовый ремень;

пробка;

незапотевающие пленки;

мешок для хранения;

брикет для дополнительной подачи

кислорода;

сумка.

В комплект аппарата ИП-6 входят: сумка, незапотевающие пленки; футляр с паспортом; пакет из полимерной пленки. Назначение составных частей аппарата ИП-6 аналогично назначению составных частей аппаратов ИП-4 и ИП-4М. Для герметизации узла соединения регенеративного патрона и дыхательного мешка применяют пробку, прикрепленную к пряжке плечевого ремня. Футляр предназначен для защиты регенеративного патрона от повреждений и предохранения кожных покровов от ожогов при контактах с разогревающимся при работе регенеративным патроном. Сумка аппарата ИП-6 имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Внутри сумки имеется карман для коробки с НП (НПН).

Аппарат ИП-6 надежно работает при температуре от минус 20 до плюс 50°С.

Работа ИДА:

Признаками срабатывания пускового брикета являются: быстрое заполнение дыхательного мешка газовой смесью и стравливание ее через клапан избыточного давления; поступление в подмасочное пространство теплой газовой смеси. Использовать аппарат, в котором не сработал пусковой брикет, запрещается. В этом случае регенеративный патрон заменить. При смене отработанных регенеративных патронов следует предохранять руки от ожогов.

Портативное дыхательное устройство ПДУ-2 предназначено для экстренной защиты органов дыхания и глаз во время проведения первичных мероприятий по ликвидации аварий (пожаров, появления в воздухе вредных примесей, недостаточного содержания или отсутствия кислорода и т. д.) с последующим переключением в другие СИЗОД или выходом из аварийного помещения.

Принцип действия ПДУ-2 аналогичен принципу действия ИДА. Назначение основных узлов ПДУ-2 (регенеративного патрона и дыхательного мешка) то же, что и в ИДА.

Очки предназначены для защиты глаз от ожогов открытым пламенем, горячими газами и от раздражения вредными примесями в воздухе. Очки уложены для хранения в пленочный (полиэтиленовый) пакет.

Время работы в ПДУ-2 при тяжелой физической нагрузке (выполнение первичных мероприятий по ликвидации аварий) составляет 10 – 20 мин. Без физической нагрузки (в ожидании эвакуации – до 120 мин). Портативное дыхательное устройство надежно работает в интервале температур от 0 до 50°С. Для предохранения стекол очков от запотевания в ПДУ-2 необходимо использовать незапотевающие пленки.

ИДА ИП-46-м

лицевая часть;

регенеративный патрон;

дыхательный мешок;

каркас;

сумка.

Порядок работы с ИП-46:

Подбор шлема изолирующего противогаза осуществляется по размеру, который определяется путем измерения головы так же, как и при подборе ОФП и имеет 4 размера.

Сборка и подготовка противогаза к использованию:

распломбировать регенеративный патрон;

присоединить регенеративный патрон к дыхательному мешку;

подготовить к действию пусковое приспособление;

присоединить лицевую часть;

принять меры предохранения стекол очков от запотевания и замерзания.

Правила пользования изолирующим противогазом ИП-46:

Походное положение: сумка на левом боку, лицевая часть укладывается в нижнюю часть каркаса, и противогаз закрепляется на боку при помощи поясной тесьмы.

Положение наготове (по команде «Противогаз готовь!»):

подвинуть сумку с противогазом несколько вперед, отстегнуть поясную тесьму;

открыть клапаны сумки и вынуть лицевую часть;

снять заглушку с гнезда ниппеля верхней крышки патрона и присоединить к нему лицевую часть;

вставить в угольник лицевой части резиновую пробку.

проверить подключение регенеративного патрона к дыхательному мешку;

выдернуть за кольцо предохранительный колпачок пускового приспособления, убрать колпачок в карман сумки;

уложить лицевую часть на патрон под верхний клапан сумки шлемом в правую сторону;

застегнуть клапаны сумки и поясную тесьму.

Боевое положение (по команде «Газы»):

задержать дыхание и закрыть глаза;

снять головной убор;

отстегнуть верхний правый карман сумки, вынуть шлем и надеть его на голову так, чтобы не было складок, а очки пришлись против глаз;

сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание;

выдернуть чеку и нажать на диафрагму пускового приспособления (ввернуть винт пускового приспособления до отказа по часовой стрелке в ИП-4), при этом должен послышаться хруст разбиваемого стекла ампулы и вскоре накидная гайка должна разогреться (при отсутствии разогрева прием по разбиванию ампулы повторить);

надеть головной убор.

Продолжительность пользования противогазом ИП-46(46м) при средней физической нагрузке на суше около 1 часа, в покое – до 5 часов, а в воде 0.5 часа.

Физиологическая оценка изолирующей дыхательной аппаратуры.

При пользовании ИДА условия дыхания изменяются, при чем повышенное сопротивление дыханию создается на выдохе (а не на вдохе, как в фильтрующем противогазе), что связано с продуванием выдыхаемого воздуха через регенеративный патрон и преодолением давления в дыхательном мешке.

Явления дискомфорта, вызываемые лицевой частью, будут такими же, как и в фильтрующем противогазе, но температура воздуха в подмасочном пространстве здесь значительно выше, так как поглощение углекислоты и паров воды в регенеративном патроне сопровождается выделением большого количества тепла.

Вредное пространство уменьшается при пользовании загубником.

Допустимое время работы (мин) в изолирующих дыхательных аппаратах и изолирующих СИЗК определяется физической нагрузкой:

Физическая нагрузка |

ИП-4 (ИП-4М), ИП-6 |

ИП-5 |

Относительный покой: - на суше - в воде |

180 |

200 |

- |

120 |

|

Лёгкая физическая нагрузка: На суше (технический осмотр оборудования, контролирование приборов, пребывание в покое) |

10 |

200 |

В воде (пребывание в затопленной технике, перемещение на рабочих местах, открывание люков, выход на поверхность, перемещение в плавь к берегу) |

- |

0 |

Средняя физическая нагрузка: На суше (ходьба, монтаж лёгких деталей, регулировка и обслуживание механизмов, работа с приборами РХБ - разведки) |

6(75) |

5 |

Тяжёлая физическая нагрузка: На суше (бег, монтаж крупных деталей, подъём по лестнице, переноска тяжестей, переползание) |

30(40) |

45 |

Примечание: 1. В скобках приведено время работы в ИДА без изолирующих СИЗК.

2. Температура воды не менее 20 С.

3. Данные приведены в расчёте на использование одного регенеративного патрона.

При совместном использовании ИДА и изолирующих СИЗК в условиях высоких температур рекомендуется каждые 10 – 20 мин обливать работающих водой. Продолжительность допустимого непрерывного пребывания в ИДА со сменой регенеративных патронов – 8ч. Повторное пребывание в ИДА допускается после 12 ч отдыха. Периодическая работа в ИДА допускается по 3 – 4 ч ежедневно в течение двух недель, после чего необходим перерыв в работе продолжительностью не менее месяца.